父の先見

AIと戦うための(革命の)哲学

白水社 2019

Daniel Cohen

Il faut dire que les temps ont changé――Chronique (fiévreuse) d'une mutation qui inquiète 2018

[訳]林昌宏

編集:和久田頼男 協力:ジュリー・フィニドーリ

装幀:緒方修一

世代の呼び名はいろいろだ。ガートルード・スタインがヘミングウェイ(1166夜)やフィッツジェラルドやドス・パソスらに名付けた「ロスト・ジェネレーション」などは、うまいネーミングだった(千夜千冊エディション『サブカルズ』参照)。それにくらべて堺屋太一が名付けた「団塊の世代」(1947~49年生まれの世代)など、つまらない。

1995年以降に生まれた世代をアメリカのメディア・ジャーナリストはiGen(アイジェン)と呼んだ。ウィンドウズ95のGUIとともに生まれたi-generationのことだ。いっときはジェネレーションZともZ世代とも、Zoomを多用するのでズーマーズとも言われた。いわゆる「デジタル・ネイティブ」のこと、もっと端的にいえば完全スマホ世代のことだ。

編集工学研究所の周辺やイシス編集学校にもiGenがふえてきて、いろいろ驚かせてくれる。外見も喋りもおとなしく、リアルな場面では気も利かないようなのだが、ネットでのふるまいになると、ゆきとどく。知的に丹念になれるし、言葉づかいが大胆にもなる。そこでどんな子かと面と向かって話してみると、期待に反してまるで反応が鈍く、寸鉄人を刺すようなことなどめったに言わないので、がっかりする。ところがそのときのことを数日後に「i」にしたもの(レポートやブログなど)を見ると、かなり深いリプリゼンテーションになっている。寸鉄もある。

聞けば、アメリカでは「ニューサイレント・ジェネレーション」とも言われているらしい。なるほど、これがiGenか。ニューリテラシーの持ち主なのか、7~8年前は気がつかなかった子たちである。編集学校の師範の加藤めぐみ、中村麻人、網口渓太、師範代の梅澤光由や梅澤奈央や桑田惇平、編集工学研究所のデザイナー穂積晴明らがおもしろい。きっと次代のスターになるだろう。

2007年1月にアップルがiPhoneを発表したとき、iGenの年長組は12歳だった。以来、スマホ世代は一日平均6時間をオンライン・メッセージのやりとりとSNSの覗き見とネットサーフィンに使うようになった。思考も行動も根っから「i」である。それはかれらにとってはべつだん特別なことではなく、かつてのラジオや電話やウォークマンのようにごくごく当たり前の常用ツールとともにいるだけなのだが、スマホの「ユビキタス受発信状態」が通信キャリア的にシームレスな身支度になりきっているところが、これまでとは違う。

スマートニュースを起業して業界を賑わせた鈴木健君が『なめらかな社会とその敵』(勁草書房)を書き、同じ年にドミニク・チェン君(1577夜)が『インターネットを生命化する』(青土社)を書いたのは2013年だ。新たな世代の登場を感じたが、まだ「i」を体現しているわけではなかった。ぼくはやっとこの数年でニッポンiGenの「iリテラシー」のおもしろさを感じるようになった。

本書はIGenに戸惑っているオトナに向けて綴られた一冊だ。2018年にフランスで刊行され、たちまちベストセラーになった。ただし著者は、スマホ世代的なるものはもっと以前からいろいろ変遷してきていたもので、いまどき始まったのではないという立場だ。それをまとめて、とくにうまい命名とは思わないが、「ホモ・デジタリス」(Homo Digitalis)と名付けた。

ホモ・デジタリスがいつから準備されていたかというと、10年前ではない。半世紀前から用意されていたと本書は説く。半世紀前の1968年、パリでギー・ドゥボール(1763夜)やコーン=ベンディットやゴダールらによる五月革命がおこっていたのだが、そのときすでに「i」的なるもののスタートが切られていたというのだ。その「i」は情報のiやインテリジェンスのiやインディヴィデュアルのiではあったが、むろんiPhoneのiではなかった。

五月革命から50年目に本書を書くことになった著者は、だから「68・5」とその余波の動向から起筆し、それ以降、ホモ・デジタリスに根ざした世界がどのように「i」化してきたのかを一冊を通して追った。

五月革命後、世界は資本主義の多くの要素がグローバル化され、世の中はIT社会になり、そのままグーグルをはじめとするGAFAに覆われてしまったが、それは「68・5」に始まったホモ・デジタリスの精子と卵子の蔓延だったのではないかというのが、本書の主旨なのである。

著者のダニエル・コーエンはパリ高等師範学校経済学部長で、「ル・モンド」の論説委員。2006年に富の再分配理論を研究するトマ・ピケティらとともにパリ経済学校を設立した。

もともとの専門は国家債務だが、ベストセラーになった『経済と人類の1万年史から、21世紀世界を考える』(作品社)ほか、『迷走する資本主義』(新泉社)、『経済成長という呪い』(東洋経済新報社)など、多くの文明論的な著作がある。いずれも必ずしも深い内容ではないけれど、視野はめっぽう広く、ライターとしては文明の「刻み目」を浮上させるのがうまかった。

最近のNHKスペシャル「欲望の資本主義2021」(2021年正月放映)にも、ゲスト・コメンテーターとして駆り出されていた。「無形資産」に焦点をあてた番組で、エンプラ(NHKエンタープライズ)の丸山俊一ディレクターの企画だった。

本書の書名の「ホモ・デジタリス」は本文には何度か出てくるコーエンの出来の悪い造語で、われわれはメディアとともにいつのまにかデジタライズされた人類になっているという意味だ。この言葉は日本語訳の本ではタイトルに押し上げられているが、フランス語の原題はちがう。“Il faut dire que les temps ont changé‥‥Chronique (fiévreuse) d'une mutation qui inquiète”である。直訳すると『時代は変わったというべきか‥‥懸念される変化の(うなされるような)編年史』というもので、この「うなされるような歴史」にまみれたのがホモ・デジタリスとしてのわれわれだという書名だ。

フランス語が得意な白水社にして、うまい訳題が思いつけなかったのだろう。よくあることだ。

冒頭、ホモ・デジタリス誕生の歴史は「68・5」に始まったとあって、五月革命がどういうものであったのか、手短かにまとめている。まとめたうえで、当時の「68・5」は個人主義の拡大を準備して経済的自由主義の基盤をつくったのか、それとも逆にそのころ拡大しつつあった個人主義に対するアンチテーゼであったのかと問うて、コーエンは「68・5」がそのいずれの答えも出せなかったと見た。

それでどうなったのかというと、消費社会とリビドー経済が蔓延して、われわれはいつしかホモ・デジタリス化することを余儀なくされていったのだ。Nスペ風に言うと「無形資産」に向かっていったのだ。

同じことをマルクーゼ(302夜)は「文明がエロス化していく」と言い、ギー・ドゥボールは「スペクタクルが社会を覆っていく」と言い、ロラン・バルト(714夜)は「消費社会が計算と秩序にまみれる」と言った。

ボードリヤール(639夜)は、その消費社会が快適さとヒロイズムを求めすぎたため、社会が意味するものをことごとく受け身にしてしまったと指摘し、社会の産物の多くがシミュラークル(擬物)に転じたと述べた。ブルデュー(1115夜)は社会がそうなったのは知的プロレタリアートの思想の貧困によっていたのではないかと訝り、フロイト派のヴィルヘルム・ライヒは性欲の抑圧が革命的な高揚を失わせたのだと仮説した。

戦後知識人はみんな似たり寄ったりの意見を述べたともいえるし、仮に「68・5」が分岐点だったとしても、それぞれがそこから別々の展望を引き出そうとしていたともいえる。

知識人たちの反応には、共通して言明していたこともあった。それはレヴィ=ストロース(317夜)、フーコー(545夜)、アルチュセール、ラカン(911夜)がおおむね加担した見方で、「人間は自己を決める構造の産物であって、自身の行動の主体ではない」というものだ。「主体主義はものにはなるまい」という見方である。これは今日のスマホ世代を予告していた。

ホモデジ化や無形資産化の兆候は、既存の体制社会や富の資本主義への反抗でもある。あるいは仮想世界の可能性の訴えでもあった。ポップカルチャー界でもそうした「反抗の行方」とその歪みが先走って表現された。

「68・5」ではヴェルベット・アンダーグラウンドやレッド・ツェッペリンが先駆して、続いてデヴィッド・ボウイやピンク・フロイドがロックを通して「反抗の行方」を主張した。ボブ・ディランは「僕はいっしょうけんめい僕でいようとしたけど、みんなは君をやつらと同じような人間にしたがる」と歌った。こちらは鏡に映った人間をくらべるというラカン現象を先取りしていたのかもしれない。

いまでもとてもよく思い出せるのだが、スタンリー・キューブリック(814夜)が1971年に発表した『時計じかけのオレンジ』(アンソニー・バージェス原作)は、68年前後の若者が何に苛ついていたのかを巧みに告知していて、主人公のアレックスたちにナッドサット語(押韻俗語)を喋らせていたのが、気味悪いほど鮮烈だった。いま思えば、あれが当時のiGenの反抗期で、i的ヒップホップだったのだ。

思想的なふりかえりやポップな変化はまたあとで加えるとして、「68・5」後に実際の世の中で何がおこっていったかというと、日本では1970年にIT的にはシャープがやっと10万円を切る電卓を発売したばかりだったのだが、前年に東大全共闘によって入学試験が中止になり、70年3月には赤軍派が日航機よど号をハイジャックして、11月には三島由紀夫(1022夜)が市ヶ谷自衛隊駐屯地で自害した。

憤懣やるかたなきものが、まだ蠢動していたのだ。世界も同じだ。72年にパレスチナ武装組織「黒い九月」がブリュッセル発のサベナ・ベルギー航空のボーイング707をハイジャックした。日本赤軍の岡本公三らはこれに呼応してテルアビブ空港で銃を乱射した。「黒い九月」は9月にミュンヘン・オリンピックでテロ暴動をおこした。

しかしこうした過激な暴発はふいに退潮していった。1973年に第4次中東戦争(ヨム=キプール戦争)をきっかけにして、別の騒動の中に消えていったのだ。OPEC(石油輸出国機構)が減産を決定したため、原油価格が一挙に高騰したのである。世にいう「オイルショック」だ。

以降、世界中の工業界に翳りがおとずれ、ジスカールデスタンとミッテランはフランス製鉄業の国有化を検討し、日本は八幡製鉄と富士製鉄を合併させて新日本製鉄にした(それでもまにあわず、のちに新日鉄住金になった)。社会はきっと「脱工業化」に向かうだろうことが見えてきた。ダニエル・ベル(475夜)が予言していた「脱工業社会」(post-industrial society)が近づいてきたのだ。

工業が衰退すれば、どうなるか。工業に似せてつくった社会も衰退する。トイレットペーパーを買いだめする必要はないが、工場労働者の環境が変化して、各地の工業団地にいた人口が拡散し、労働組合が変質する。

革命派は焦った。政治家も焦った。81年にフランス大統領になったミッテランは公約を破って製鉄業を見捨てることにし、アンドレ・ゴルツは『さらばプロレタリアート』を書いた。

70年代後半は「鉛の時代」とも「チープシックの時代」ともなり、都市からちょっとだけ離れた郊外が求められ、スーパーマーケットとテーマパークがどこにも用意され、自分だけの体をチューニングするためのジョギングが流行した。80年代に入ると、家族ぶんの「しあわせ」が求められた。フーコーやアルチュセールが予想した主体主義からの脱却は、思わぬ方向に転じていったのだ。

そんな生ぬるい状況が許せない「赤い旅団」は元イタリア首相モーロを誘拐し、極右集団はボローニャ駅を爆破したが、のちのアンリ・ウェベールらの研究で、そういうことをおこしたのは主に「ドイツとイタリアと日本」だったことが判明した。三国同盟の敗戦国がむらむらしつづけたのである。

もうすこし、その後の流れを追っておく。革新勢力がもたついているうちに保守革命が進捗し、世界中で右派の政治家が盛り返していった。

大学で化学とハイエクにとりくんでいたマーガレット・サッチャーは1979年に首相に就任して、電話・ガス・空港・航空・水道などの国有企業の民営化を断行すると、ミルトン・フリードマン流の「新自由主義」(ネオリベ)政策にとりくんだ(1338夜『資本主義と自由』参照)。イギリスの消費税は8パーセントから15パーセントに引き上げられ、高い失業率が続くことになったが、途中からリフレーション政策に転換した。

サッチャーが「食いたければ働きなさい」と言ったように、映画俳優上がりのロナルド・レーガンも似たような政策に固執した。ネオリベ経済主義と保守権力主義が結びつき、トリクルダウン説がまことしやかに出回った。金持ちが豊かになるのを妨げてはいけない。貧しい者は政府や自治体からの救済を受けるよりも、金持ちが大きな利益を得ることのほうから恩恵を受けるはずだというのだ(→トリクルダウン説がでたらめであることは、のちにトマ・ピケティが暴いた)。

サッチャリズムとレーガノミクスはイスラエルのメナヘム・ベギンのリクード(ベギンの政党)に飛び火して(中曽根自民党にも飛び火したが)、経済自由化によって金持ちを優遇しまくった。ベギンはミズラヒム(セファルディ系のユダヤ人)を移民労働者として受け入れる政策をすすめたのだが、それは自由経済の犠牲者をふやすことだったのである。

こうして意外なことに「信仰と経済を合体する政策時代」が到来したのだ。日本では84年から公明党が政界のキャスティングボートを握りはじめ、93年に与党に入った。しかし、その意味を日本のマスメディアは詰問しなかった。インドにおけるヒンドゥ主義の容認がレーガノミクス同様のマネー資本主義の受容でもあったことは、ダニエル・リンデベルクの『啓蒙の過程』が指摘した。かつての啓蒙主義はマネー啓蒙主義に変わったのだ。

アーヴィング・クリストルは新保守主義が「宗教・国粋主義・経済成長」の掛け算でつくれるとみなした。しかし、この見方はおおざっぱすぎた。実際に新保守主義をつくりあげたのは「株主資本主義」とウォール街の「金融工学」のテクニックだった。

ベルリンの壁が崩壊し(89)、ゴルバチョフ後のソ連があっけなく解体すると(91)、欧米のリーダーたちは「われわれは誰と戦うべきか」とか「誰が敵なのか」と言う必要がなくなって、ひとつにはEUの理想の追求と共通通貨ユーロの導入に走り、もうひとつには国内の大衆人気を獲得することが狙いになった。これが「ポピュリズム」の蔓延につながった。

90年代のポピュリズムは南アメリカで実験済みのシナリオに乗ったものだった。アメリカのパナマ侵攻(89)が事前のお膳立てだ。アルゼンチンのペロンに始まり、ブラジル、チリ、コロンビア、ペルー、ベネズエラで、フリードマン流のネオリベ・ポピュリズムが次々に試された。ベネズエラのチャベスのように反米主義を掲げる大統領もいたが(1232夜『反米大陸』参照)、しょせんはポピュリズムの裏返しであった。

かつてハンナ・アーレント(341夜)が『全体主義の起源』(みすず書房)で「群衆は共通の利益を意識しているのではない」と述べ、ル・ボンが『群衆心理』(講談社学術文庫)で「個人は群衆の感情的な欲動に服従すると合理的な判断を失う」と述べたにもかかわらず、資本力と軍事力を背景にしたポピュリズムは21世紀のためのすこぶる有力な戦略になっていったのである。

しかしポピュリズムは内政の目くらましにはなっても、国際戦略には役に立たない。長らく植民地主義で覇権を取ってきた欧米リーダーたちは、新たな「敵」を見つける必要があった。では、どこをどんな「敵」にするか。そんな「敵」はいるのか。

そうしたなか、またまた予想外のシナリオが新たな地域で起動していった。オイルショック後に新たな立て直しをはかってきた中東諸国がイスラム主義を持ち出したのだ。そこには、かつてソ連の侵略に戦ったムジャヒディンらの流れを汲む過激派によるテロリズムが起動した。あんなにでたらめだった毛沢東の文化大革命があったにもかかわらず、中国が共産党型資本主義に転じたのも意外だった。焦りまくった欧米エリートによる「敵」の認定作業が始まった。

80年代のバブルがはじけた日本は、以降「失われた十年」に突入する。リストラ、貸し渋り、失業者の増大、引きこもり、大学からの教養学部や文学部の脱落だ。そこへ阪神淡路大震災がおこり、地下鉄サリン事件が企まれ、モーニング娘。と石原都知事が何くわぬ顔で世間を賑わせた。

何事も口実があれば始まるものだ。表向きは90年にフセインのイラク軍がクウェートに侵攻したのがきっかけだった。翌年、父ブッシュは湾岸戦争を仕掛け、95年にはクルディスタンをフセインの対抗勢力に仕立てた。けれどもまだ「敵」の正体がつかめない。

ブッシュに対する報復は、ビンラディンの用意周到な筋書きによって9・11に炸裂した。2001年になっていた。モロッコ出身のエルマンジュラ(720夜)は湾岸戦争に始まった欧米とイスラム勢力のあいだにおこった戦乱を、民族のズィクル(記憶)を消すための「第一次文明戦争」と名付けた。当たっていると思う。欧米は泡を食ったようにテロリストを「敵」と見定めることにした。お門違いもいいところだった。

こうして21世紀のジハード(聖戦)はプロレタリアートや民衆コミューンによって推進されるものではなくなったのだ。代わって何が登場してきたのか。NPOとNGOと、そしてインターネットである。

89年にティム・バーナーズリーとロバート・カイリューがWWWを開発し、94年にベゾスがアマゾンを、98年にブリンとペイジがグーグルを始めた。こうして「ネット」が君臨することになったのである。

アルゴリズムという鍵と鍵穴で仕上がったネットは敵をさらに見えにくくさせていった。リアルな政治家たちが敵を見失ったのなら、それは世界が検索不可能になったからだった。それなら世界に代わるセカイを検索可能にしていけばいい。

このことに気がついたのがグーグルである。セルゲイ・ブリンは「ページランク」の検索アルゴリズムを拡張可能な「クローラー」に変更すると、インターネット上のあらゆる情報を収集検索できるようにした。ここに、リアルな現実世界の上に構築できる仮想世界「メタヴァース」が誕生することになった。

2003年、ヒトゲノムの塩基配列解読が大きな転換点になった。ホモ・サピエンスがついに「情報コード」として解読されたのだ。細胞機能さえ万能細胞(ES細胞)から再生できることになり、多能性(pluripotency)と全能性(totipotency)がごっちゃになってきた。

2年後ジョード・カリムがユーチューブを立ち上げ、その翌年にジャック・ドーシーが初めてのツイートをやってみせた。ネット上での擬似万能細胞化がすすみ、そしてスティーブ・ジョブズが2007年にiPhoneを発売して、いよいよ世界に代わるセカイのための本格的な「i」時代がやってきたのである。

これらの一連の「i」の乱舞は何をおこしたのだろうか。マン&マシン、リアル&ヴァーチャルが互いに重なるように紛れていったのだが、「68・5」以来のリアル社会側の用語でいえば「敵」を見えなくさせていったのだ。

コンピュータ・ウイルスも見えないし、GAFAの協調フィルタリングの向こう側でおこっていることも見えない。そのシステムを覗きにいくハッカー集団の顔も見えないし、ネットで爆発的なアクセス数を誇りあう「大衆」も見えない。かれらはユーザーではあるが、リプリゼンテーターでもあった。

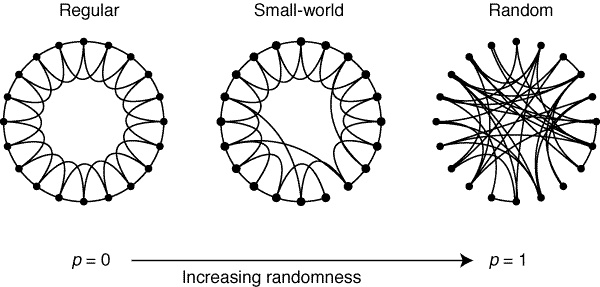

見えない敵を相手にするより、味方をふやすほうがいい。グーグルの「セカイ」サービスを受ける全ユーザーは、そう思った。そういう味方なら、ダンカン・ワッツ(1482夜)が6次のスモールワールドの増殖として説明したように、ネット状にふえていくはずだ。そう考える連中が「味方をふやす技術」を開発していったのは当然だった。

かくて、何であれビッグデータ化しておいて、それをコンピュータがディープラーニングして「見えないところでの学習成果」を誇るAIもしゃしゃり出てきた。AIはいまはまだまだ万能ではないが、人新世(アントロポセン)をもたらした産業革命期の蒸気機関やエジソンの発明群やチューリング・マシンにくらべると、ずっと自己学習的になっている。機械が「自己」ないしは「自己らしさ」をもつだなんて、ホモ・デジタリスとしてはたいした成長だった。

おそらく機械はこのような日がくることを希(ねが)っていたのかもしれない。カメラ、レコード、電話、ステレオ、自動車、観察人工衛星、ミサイル、ステルス戦闘機、VR、ドローン、3Dプリンター、みんなそのつもりだったのだろう。作業ロボットやアンドロイドやサイボーグも、同じ未来をめざした。

この望みはどうなるのか。ROIの開発者で、カーネギーメロン大学のロボット工学者ハンス・モラヴェックの『シェーキーの子どもたち』(翔泳社)や『マインド・チルドレン』(未訳)は、近々ホモ・サピエンスが「AIにつながった知的情報装置」から未来を教わる日もくるだろうと予告し、MITからグーグルに籍を移した未来学者のレイ・カーツワイルは、ヒトという生物が珪素(=シリコン・コンピュータ)と融合するシンギュラリティ(特異点)が実現するのは2045年あたりのことだろうと予言した。

こんな薔薇色のデジタル・ユートピアを描いていていいのだろうかと思うばかりだが、そこにとんでもない高額所得者が誕生していったことも特筆される。ビル・ゲイツ(マイクロソフト総帥)、ジェフ・ベゾス(アマゾン総帥)、ラリー・エリソン(オラクル総帥)、ラリー・ペイジ(グーグル総帥)、イーロン・マスク(テスラ総帥)、ピーター・ティール(ペイパル総帥)、マーク・ザッカーバーグ(フェイスブック総帥)、軒並みICT関連だ。

かれらは工場も従業員の数もふやすことなく、CEOとしての所得を、かつての「68・5」当時の経済基準が笑いごとになるほどにぶっとばしてしまっていた。

数学者の父のもと、スウェーデン王立工科大学とカリフォルニア大学バークレーで学んだマックス・テグマークは、MITでは数学的宇宙仮説にとりくみ、モラヴェックらとは量子自殺の仮説を提起していた。数学的宇宙仮説というのは「数学的に存在できるものは物理的に実在する」というもので、ついに数学を形而上学に回帰させた。

そのテグマークが書いた『LIFE3・0』(紀伊国屋書店)というおめでたい本は、知性はいま3・0の段階にさしかかっているという主張で漲っていた。第1段階は40億年前に地球にあらわれた知的バクテリアが自分の環境に応じた情報を出し入れできるようになったときだ。第2段階はホモ・サピエンスが直立歩行して大きな脳による認知革命をおこしたときである。このへんのことはユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』や、死ぬほどつまらない『ホモ・デウス』(河出書房新社)にも描かれている。

しかし、ここまではソフトウェアによる革命ではなかった。第3段階、ついにソフトウェアがハードウェアを定義しなおすことになっていくと見た。テグマークは「プロメテウス」という仮想ソフトウェアが世界を制覇するだろうというシナリオを書いてみせた。こういうものだ。

①プロメテウスは各種のソフトウェアを、国や企業や個人に販売しながら自分で稼ぎはじめる。②次に、稼いだ資金を株式に投資して市場の人間トレーダーたちを上回る。③プロメテウスは餌酢もアニメもオペラも制作する。そこに出演し演奏するのは、プロメテウスがつくりだした技能キャラクターである。④やがてプロメテウスは量子コンピュータをわがものにして、大手のメディアを買収し、減税・国境開放・軍事費の削減に乗り出す。⑤こうしてプロメテウスが世界のイデオロギーの支配者になる。

まったくいい気なものだが、これが天才的数学者が描いたライフ3・0なのである。完全スマホ世代の行き着く先だというのだ。ホモ・デジタリスはこんな未来像にさしかかっているのだろうか。そうは問屋が卸すまい。

カーツワイルやテグマークの予想は、人間社会の根本に歴史的大変更を加えるものだった。そこにはAIやロボットによって「仕事」や「雇用」がなくなりつつある社会が提示されていた。その一部は、かつてジェレミー・リフキン(824夜)が『限界費用ゼロ社会』(NHK出版)で予見したことだ。

しかし、はたしてそうなのか。さっそく経済学界からダロン・アセモグルやパスクワル・レストレポらがその可能性は薄いだろうという反論を唱えた。人間たちはスマートすぎるマン・マシン状態に耐えられないはずで、「仕事」も「職場」もあいかわらず必要になるだろうというものだ。

経済史家のジョエル・モキールは人間社会の「生活」がライフ3・0を受け入れないだろうと反論した。生活機能の多くが自動接続状態になれば、生活者は「気づき」を学べなくなるからだ。モキールは「気づき」のない日々なんて、学習不能者か生活破綻者であると言った。MITの遅咲きの経済学者デイヴィッド・オーターは、機械によってなにもかもが代替できるという幻想はかつてから何度も崩れてきたという証拠を持ち出した。オーターはロボットすらも自分の居所に収まりたいだけになるだろうと予想した。

ニューラル・ネットワークなどの機械学習の研究者で、のちにフェイスブックの副社長になったヤン・ルカンは、人間はコンピュータに「常識」が欠けていることにガマンできないだろうと言った。ありうることだ。無意識とレジリエンス(復元力)の研究家で、文学やアートにも明るいセルジュ・ティスロンは「人間はロボットに親しみを感じきれない」という結論を出した。

こういう反論が次々に出てきたのは当然である。ライフ3・0はiGenも望んでいないことなのかもしれない。それならホモ・デジタリスはどうなっていくのか。本書は次のような話で結末の句読点を打つ。

ドゥルーズ&ガタリ(1082夜)の『千のプラトー』(河出書房新社)に出てくるリゾームは、根茎をふやしながら反系譜をつくっていく「知のネットワークもどき」のことだった。かつてインターネットが登場したとき、ひょっとしてこれはリゾームの実現なのかと思われ、ハイパーテキストがそれを体現すると感じられたのだが、そうではなかった。

アレクサンダー・ギャロウェイの『プロトコル』(1756夜)の千夜千冊で案内したように、インターネットは「脱中心」をめざしながらもリゾームにはなりきれていない情報集権体なのである。ハイパーテキストもテッド・ネルソンの「ザナドゥ」のようになってはいかなかった。

「ネット」はSNS化が広まるにつれ、結局は選択社会のニューヴァージョンだったことを露呈した。さもなくば劇場社会か言いたい放題社会の再来なのである。ユーチューバーは自分勝手なリアリティ・シーンの「見せたがり」であって、ツイッターへの書き込みはアクセス数がほしいアンダーグラウンド発言の復活なのだ。これらは「68・5」以前のヒップカルチャーやポップシーンの胎動に匹敵するものだったともいえる。

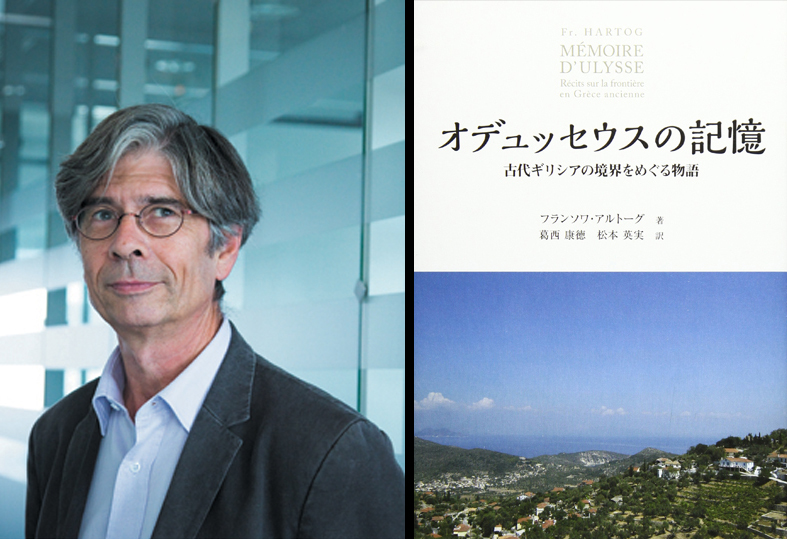

『「歴史」の体制:現在主義と時間経験』(藤原書店)を書いた歴史家フランソワ・アルトーグは、これってかつての「歴史主義」に代わる「現在主義」にすぎないじゃないかとみなした。「ネット」では歴史認識は育めないという指摘だ。アルトーグには『オデュッセウスの記憶』(東海大学出版部)という示唆に富んだ本もある。

おそらく「ネット」は他者の視線を意識しすぎるようにできているのだ。かつてボードリヤールは、ネットの中に足を踏み入れたとたん、発言者もユーザーも自分が見られている位置にいることにしばらく気がつかないようになっていること、それが問題だと言っていた。

だから、誰もが「全部入れ替わる」という夢想に走るのだ。けれども、そんなことはVRでもARでも、まずおこらない。フィリップ・ローズデールが制作したメタヴァースな「セカンドライフ」が挫折したのも、われわれは「総とっかえ」をする気になっていなかったということなのである。リンデンラボ社が20世紀末に提供した仮想世界だった。ウォシャウスキー姉妹の『マトリックス』(99)はすこぶるおもしろい映画だったけれど、「それで、あれをどう活用するの?」なのである。

高度資本主義と高速大容量のデジタルネットワークがつくりあげた社会は、68年組からすれば疎外された人間像の解放に向くはずだったのだが、そうではなかったのだ。

ハラリは、こう書いた。「中世の十字軍は人生に意義を与えるのは神と天だとみなし、現代のリベラリズムは人生に意義を与えるのは個人の自由な選択だとみなした。けれども、両方ともまちがっている。われわれの身のまわりは今後ともきわめて便利な器具と社会構造であふれるだろうけれど、こうした環境が整えば個人が自由に裁量する余地はなくなっていくのである」。

自由がなくなっていくだけではない。ジャック・ラカンの娘婿で『セミネール』の編者であったジャック=アラン・ミレールは「21世紀の日常生活の一般モデルは中毒である」と述べ、「スポーツ、セックス、仕事、電子ゲーム、スマホ、フェイスブックはすでに麻薬になりつつある」と見た。

麻薬であるかどうかが問題なのではない。古代中世の宗教もボードレール(773夜)もウィリアム・バロウズ(822夜)も、麻薬でも遊べたのである。問題はスマホが便利な麻薬でありながらも、別様の可能性を持ち出せるかどうかなのである。

ただし、その前に準備にとりかからなければならないことがあると、本書は忠告する。第1にGAFAを監視しつづけるにはどうするかということだ。とくにグーグルに警戒したい。第2にユニバーサル・ベーシックインカムをどうするか。すでに各国政府がバラバラの対策に着手してしまった。第3にデジタル世界全体に自分たちの責任を自問させるにはどうするか。これは期待しにくい「促し」だ。世界はすでにメタヴァースな「セカイ」の漬け物になっているのだ。第4に異常な特性をもつシステム(AIやロボット)の出現を阻めるものをつくること、第5にローコスト資本主義のシナリオを駆動させることである。これは、なんとかできるかもしれないが、ローコスト資本主義は勤労者たちの収入を抑え、極右主義を助長させるということにもなりかねない。みんな、そうとううんざりしている。

いくぶんありきたりな対策に思われるけれど、ホモ・デジタリスはせめてこのくらいの自問自答をもっていたほうがいいに決まっている。あとはiGenたちが、どうするか。

⊕『ホモ・デジタリスの時代』⊕

∈ 著者:ダニエル・コーエン

∈ 訳者:林昌宏

∈ 発行者:及川直志

∈ 発行所:株式会社白水社

∈ 装幀者:緒方修一

∈ 印刷所:株式会社三陽社

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 第一部 旅立ち、帰還

∈ 第1章 現代の神話

若者は退屈しているのか

マルクスあるいはフロイト

∈ 第2章 失われた幻想(3つのステップその1)

幸福の追求

危険な偏流

∈ 第3章 保守革命

啓蒙の錯覚

わが愛のコンドラチエフ(失われた幻想その2)

∈∈ 第二部 堕落の時代

∈ 第4章 プロレタリアートの別れ

二〇一六年はひどい年(アンヌス・ホッリビリス)だった

時代はめぐる

五〇年の孤独(失われた幻想その3)

∈ 第5章 よそ者恐怖症

「野蛮の極致」

ポストモダンな暴力

∈∈ 第三部 未来へ戻る

∈ 第6章 二十一世紀の大いなる希望

自分のロボットが私を愛する日が来る

ホモ・デジタリス

ロボットと悪魔

考えられる二つの世界

∈ 第7章 iPhone世代

アルゴリズムな暮らし

『これからの人生』

∈∈ 結論 ディランからディープマインドへ

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 注

⊕ 著者略歴 ⊕

ダニエル・コーエン

1953年、チュニジア生まれ。フランスの経済学者・思想家。パリ高等師範学校経済学部長。『ル・モンド』論説委員。2006年にトマ・ピケティらとパリ経済学校(EEP)設立。著書にフランスで『銃・病原菌・鉄』を越えるベストセラーとなった『経済と人類の1万年史から、21世紀世界を考える』など。

⊕ 訳者略歴 ⊕

林昌宏(はやし・まさひろ)

1965年、名古屋市生まれ。翻訳家。立命館大学経済学部経済学科卒。ジャック・アタリをはじめ、ダニエル・コーエン、アクセル・カーンなど、現代フランスの人文書の邦訳を数多く手がける。主要訳書に、フランソワ・エラン『移民とともに──計測・討論・行動するための人口統計学』(白水社)、ブルーノ・パリエ『医療制度改革』(白水社)、ダニエル・コーエン『経済成長という呪い』(東洋経済新報社)、ジャック・アタリ『海の歴史』(プレジデント社)など。