偶然の科学

早川書房 2007

Duncan J. Watts

Everything Is Obvious 2011

[訳]青木創

編集:未詳

装幀:水戸部功

だったら友達の友達はアルカイダなのか。

誰もが「自分に近い6人の他人」によって

世界とつながっているだなんて、信じられないだろう。

だが、このことはいまや「6次の隔たり」として、

またスケールフリーの「スモールワールド」として、

ネットワークに潜む驚くべき特徴だということになった。

ミルグラムとワッツとストロガッツの発見だった。

これまで千夜千冊してこなかった

こうしたスモールワールド・ダイナミクスについて、

リスク論やコンティンジェンシー論とともに

しばらくとりあげていくことにする。

あいかわらずダンカン・ワッツは巧みな論法で、世の常識と学の旧弊を打ち破っていく。たんなる統計的推論のつまらなさをこっぴどくやっつける。センセーショナルには書かないし、ときどき社会学におもねるところはあるものの、それなりの説得力がある。

本書はなかでも「常識」にいちゃもんをつけた。ワッツが言いたいことはかんたんだ。「常識を用いるな」「常識は判断をおかしくする」である。その論法はきわめて編集的だ。

たしかに常識はあやしい。常識を頼るあまりにわれわれが犯している誤謬はいろいろあるが、ワッツによれば、その誤謬は第1に人の行動を自分が知っているインセンティブでしか理解しないことにあらわれ、第2に個人と集団の動きを一緒くたにしてしまい、第3に出来事を歴史から学ぼうとはしなくなる、というふうになるという。

つまりは、多くの常識に“合理”があると思いこむのは、とてつもなく危険なのである。それこそが世のプレファランス(選好)の判断を狂わせる。ポピュリズムを動かしてしまう。ところが多くの経済学の理論や旧態然たるマーケティングの理論は、「きっと人々は最善の行動と判断をしているはずだ」とか「その選択にはきっと合理がひそんでいるはずだ」とかという大前提に立ってしまうので、ついつい常識の合理をほめそやすほうにまわる。多くのコンサル屋たちも、そこにつけこんでばかりいる。これをどう打ち砕くかが、本書の狙いとなった。

ぼくが千夜千冊したものでいえば、イアン・ハッキングの『偶然を飼いならす』(1334夜)、リチャード・ローティの『偶然性・アイロニー・連帯』(1350夜)、レナード・ムロディナウの『たまたま』(1330夜)、ナシーム・タレブの『ブラック・スワン』(1331夜)、ダン・アリエリーの『予想どおりに不合理』(1343夜)、アマルティア・センの『合理的な愚か者』(1344夜)などが、「常識の限界」と「合理の愚昧」をゆさぶってきた。これらとともに本書を読まれるといい。

ダンカン・ワッツがスティーヴン・ストロガッツと書いた論文「スモールワールド・ネットワークの集合的な力学」が、パラダイムを変えた。続いてワッツが単独で書いた『スモールワールド』(東京電機大学出版局)で、スタンレー・ミルグラムのスモールワールド仮説が紹介されて大騒ぎになった。しかしすでに十数年がたつ。いまや原理に驚いていてばかりでは、いけない。応用にまで進みたい。

ミルグラムがスモールワールド現象(small-world phenomena)と呼んだのは、「世界中のどんな一人物も、たかだか6人を介してそのつながりを辿っていけば、必ずや世界中のどんな人物とも知り合い関係になっている」という、それだけを聞いたらびっくりするような意外な“定理”のことをいう。1967年に発表された。

これを言い換えれば「私は、私に近い6人の他人によって世界とつながっている」ということになる。数理的にいえば、どんな世界の1点も「6次の隔たり」(six degrees of separation)を介して全体につながりうるシステムがあるはずだと言い換えることもできる。

ワッツはここから、該当システムはどのように振る舞えばそのシステムの多様な連結関係に結びつくのかという、一般的な命題に挑んだ。応用問題だ。そしてスモールワールド現象はおそらく次の10項目のような問題の領域に関与しているだろうことを突き止め、これを「スモールワールド・ダイナミクスにもとづくシステムの問題」(=スモールワールドグラフ構造として連結される分散動的システム)と捉えたのだった。

ぼくなりにまとめた10項目は次のようなものだ。

①構造が変化するような大きな組織において、創発したり進化したりする協調的なふるまいはどうやったら発見できるのか。

②コンピュータウィルスや性感染症などの、さまざまな拡散問題の特徴をどうつかめるか。

③人間の脳のように空間的に広大で、かつ不規則なしくみで連結されたネットワークにおいて、情報処理や情報編集はどうなっているのか。

④電力線、インターネット、携帯電話のような情報通信ネットワークを、より故障性が低く、低コストに設計する方法はありうるのか。

⑤互いにローカルに連結されたシステムから全体的な計算能力を創発させる方法はあるのか。

⑥さまざまなシステムで、ニューロンのような生体振動子にあたるものはほかにもどれくらいあるのか。

⑦会話や思考の連鎖にひそむアイディアやトピックの流れを、進行にしたがって組み立てうるしくみは想定できるのか。

⑧市場の取引に関してネットワーク構造の本質にもとづく市場経済理論を提案できるのか。

⑨さまざまな複雑系に対して最適なアプローチができる戦略を導き出せるのか。

⑩流行や選好をめぐる社会的動向について、スモールネットワーク仮説はモデルをつくり、それを普及させられるのか。

脳の問題からマーケティングまで、情報検索問題からシステム・リスクまで、たいそう魅力的な課題ばかりが入っている。とはいえ、その後、ワッツがスモールワールド・ダイナミクスによってこれらの課題に答えたわけではない。いくらなんでも、そんな芸当はまだ完成していない。当然、いまだ模索の途次にいる。

けれども、これらの課題がその後に、ネットワーク科学や経済物理学や計量社会学の領域に飛び火したり浸透していって、いまや新たなネットワーク型の「相互作用についての理論」の検討と提案の季節に突入していることは、まちがいはない。「スモールワールド・ダイナミクス効果」は各界に影響をもたらしたのだ。

本書はそうした「効果」によって、どんなふうに世の中を見るようになってきたかを報告している。

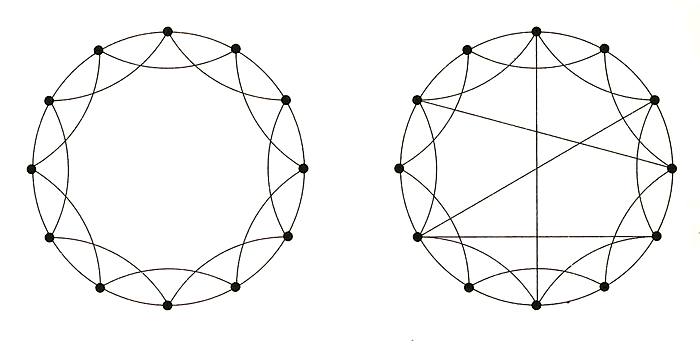

ワッツとストロガッツによって考案されたクラスタリング係数の高い円形ネットワークモデル。各ノードがリンクする相手は、すぐ隣のノードと、ひとつ置いて隣のノードである(左図)。これを「小さな世界」にするために、いくつかのノードをランダムに選んでリンクする(右図)。

『新ネットワーク思考』(NHK出版)より

ワッツやストロガッツがとりくんだ理論や仮説は、まとめて「複雑なネットワーク(complex networks)についての科学」とよばれる。

ここで複雑なネットワークというのは、さまざまな「関係」すなわち「つながりぐあい」が複雑なものをいう。インターネットでのアクセスの相互関係、動物たちの捕食関係、タンパク質の化学反応、遺伝子ネットワーク、ニューラル・ネットワーク、電話の回線、友達の関係、人々のセックス関係、都市伝説の由来、神話の形成過程‥‥。これらはいずれも複雑なネットワークをつくっている。

ネットワークとは、リンクによって互いに結びつけられたノードの集まりのことである。

複雑なネットワークではこのリンクとノードの関係が見かけ上、あるいは想像上はかなり複雑になっている。たとえばぼくの人脈ネットワークは、名刺の数からしても松岡正剛事務所がつくってくれているグラリスのリストからしてもかなり多く、その人名間の関係を「つながり」を追って適確に示すのはかなり難しそうである。

ところがそれを、あるグラフ理論を用いて次数分布をとると、ノード数の増加と「つなぎ」とのあいだには独特の関係があることがわかってくる。また、ネットワークの「つなぎ」のどこかに高次数のハブ(hub)があることが発見できる。ワッツとストロガッツは、これらをヒントにネットワークの平均最短距離を計算できるようにした。

最短距離とは、二つのノードを最少のリンクによって結ぶ経路のリンク数のことをいう。平均最短距離とは、ネットワーク中のあらゆる二つのノードの組み合わせの最短距離を測定して、その合計を組み合わせ数で割った平均値のことだ。この平均的な最短距離のノードをもったネットワークを、ワッツらはまず「レギュラーネットワーク」と名付け、ついで、このなかで何らかの「つなぎ変え」をすると何がおこるかを調べた。

たとえば、松岡正剛事務所では松岡・太田・和泉の3人が社員である。3人ともに、それぞれの近傍で共通ネットワークがある。仕事を一緒にしているのだから当然だ。近傍ネットワークとよぶことにする。

しかし3人にはそれとはまったく別の、生まれて以来の人脈ネットワークがある。これも当然だ。仮にそれを十代までで絞ったとしても、松岡には京都と東京の、太田には和歌山と潮来の、和泉には仙台と金沢の、それぞれのネットワークがある。遠方ネットワークだ。

ところがよく調べてみると、この遠方ネットワークのある人物は、近傍ネットワークのある人物とつながっていることがある。またときには同一であることもある。実際にもこんなことがあった。ぼくはワダエミさんから美輪明宏さんを紹介された。あるとき美輪さんのNHKの番組にぼくがゲストで呼ばれた。そのときの司会者のSさんは太田の高校時代のとても親しい友人だったのだ。

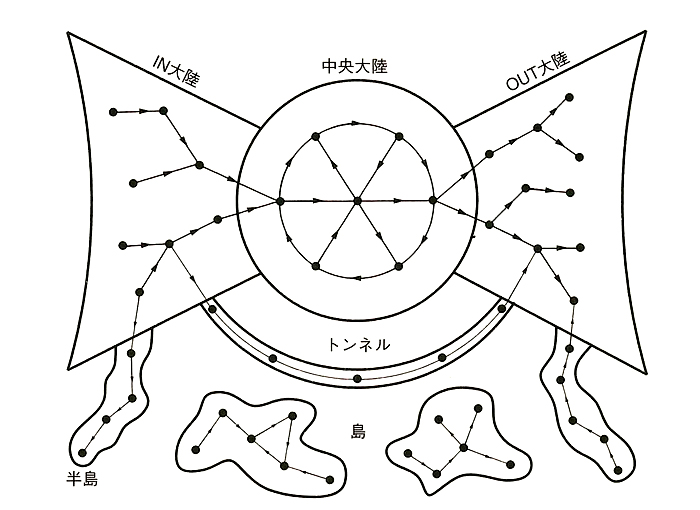

ワールド・ワイド・ウェブのような向き付けされたネットワークは、識別の容易ないくつかの大陸に分裂する。すべてのノードとつながる中央大陸、中央大陸側にしか進めないIN大陸、中央大陸に戻れないOUT大陸、IN大陸とOUT大陸をつなぐトンネル、大陸とつながる半島、大陸とつながらない個々の島で構成される。

『新ネットワーク思考』(NHK出版)より

こういうことはけっこうある。読者諸君もしばしば思い当ったことだろう。

そこでワッツらは、ネットワークの次数分布のなかで遠方ノードと近傍ノードをつなげ変えてみた。これを何度か試みると、そこに劇的な変化がおこったのである。ノード数が増加するにつれ、「つなぎ変え」による効果が増大したのだ。たとえば1000のノードをもつレギュラーネットワークの平均最短距離が250だとすると、そのうちの5パーセントのリンクをランダムにつなぎ変えるだけで、平均最短距離が20まで落ちたのである。

ワッツは「少数のリンクをつなぎ変えることで、大きな効果が出る。平均すると、5回のつなぎ変えで平均最短距離は半分になる」と述べている。こういう特徴をもったネットワークが「スモールワールド」としてのネットワークなのだ。

こうして、スモールワールドがネットワークの規模の大小にかかわらず潜在することがしだいに判明していった。スモールであることが重要だ。規模の大小にかかわらないので、「スケールフリー・ネットワーク」ともいう。スケールフリーであることが重要なのだ。ということは、このモデルは巨大システムにも複雑なネットワークにも応用できるということなのだ。

こうして研究者たちが、さまざまな現象やシステムに当てはめる日々が続いた。やがてスケールフリーのスモールワールドは、脳のニューラル・ネットワークにも生物の代謝ネットワークにも、噂のネットワークや売れ筋商品のネットワークにも、インフルエンザ・ウィルスの感染経路にも「おいしい店」の賑わいにも潜在しているらしいことがわかってきた。

その潜在性をさらにつきとめていけば、先にぼくが掲げた10個のスモールワールド・ダイナミクスの相手が見つかっていくことになる。とくにウェブ社会への切り込みには役に立つだろう。またビッグデータに喘いでいる現場にもヒントをもたらすだろう。

いまやスモールワールドの話題は、生物学から経済学にいたるどんな領域の最前線でももちきりだ。なかには行き過ぎ、過剰な解釈、無理な適用も目立っている。

本書にもフランク・バスのバス・モデル、フィル・ローゼンツヴァイクのハロー効果、ロバート・マートンのマタイ効果、マイケル・サンデルの熟議方式を持ち上げすぎて、議論をつまらなくさせているところがある。このへんはワッツのお手付きだ。

しかしそれでも、このスモールワールド仮説によって既存の「常識」が崩れ落ちていくだろうことは、まちがいない。ポアソン分布に対するベキ分布が鉞(まさかり)をふるっていくはずだ。七面倒くさい頑迷なビジネス常識がこれらによって変更を迫られることも、少なくないはずだ。すでにそんな兆候はいろいろな場面にあらわれている。

ZARAがとりいれたヘンリー・ミンツバーグの創発的戦略、「前はビジネス、後ろはパーティ」というジョナ・ペレッティのマレット戦略、とっくにトヨタで実行されていたもののチャールズ・セイベルによって新たに指摘されたブートストラップ戦略などは、ワッツに説明されなければスモールワールド仮説の応用だとは気がつかないが、いずれもそれなりに腑に落ちる例だった。

それとともに、このような考え方は、もともと編集工学の「関係づけ」に特色されていたことであったとも強調しておきたい。

ぼくが重視してきたエディティングとは、知や情報や現象にひそむ「リンクの束」を動かして、どのリワインディングの段階で編集的なマッピングを俯瞰できるようにするかということに特徴がある。いいかえれば、編集工学とは情報の結び付きの関係に最少有効多様性(requisite diversity)を見いだすことにある。これは情報編集のプロセスのなかでどのように「意味のスモールワールド」を発見するかということにあたっている。最少のリンクによる最大の意味効果をもつ「エディティング・ネットワーク」をつくりあげるかということが、編集工学の仕事なのだ。

すでに似たような効果を強調してきた識者たちもいる。ダグラス・ホフスタッター、リチャード・ローティ、ニクラス・ルーマン(1349夜)、イアン・ハッキングたちだ。かれらはすぐれて編集的である。たえず情報の縮約を心がけている。もっとスモールワールド仮説に近いのはアルバート=ラズロ・バラバシの『新ネットワーク思考』(NHK出版)や『バースト!』(NHK出版)、ダンカン・ワッツと共同研究をしたスティーヴン・ストロガッツの『SYNC(シンク)』(早川書房)などだろう。とくにストロガッツの非線形同期現象論はすこぶる編集的だ。そのうち紹介したい。

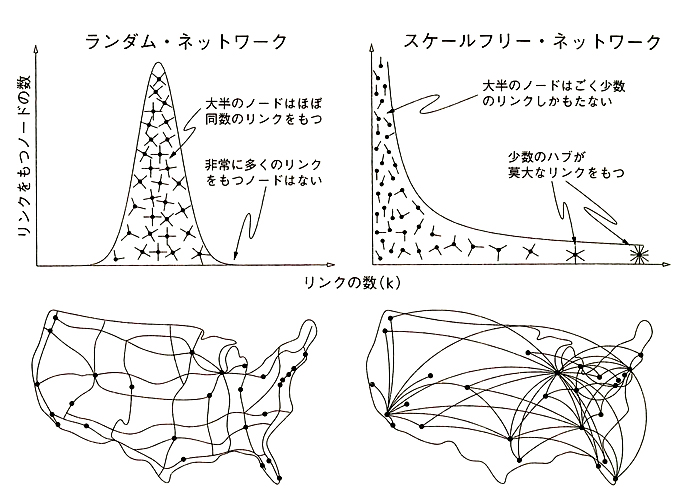

ランダム・ネットワークの大半のノードはほぼ同数のリンクをもち、度数分布は釣り鐘型になる。これは都市をノード、主要な高速道路をリンクとみたときの高速道路網に似ている(左)。一方、スケールフリー・ネットワークの大半のノードはごく少数のリンクしかもたず、度数分布ではごく少数のハブが莫大なリンクをもつ。これは多数の小さな空港が少数のハブ空港によってつながれる航空便のルートマップに似ている(右)。

『新ネットワーク思考』(NHK出版)より

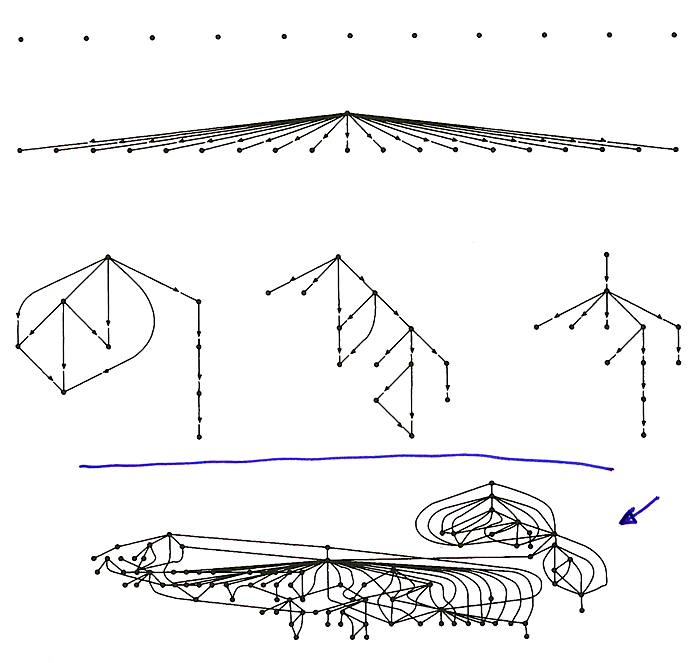

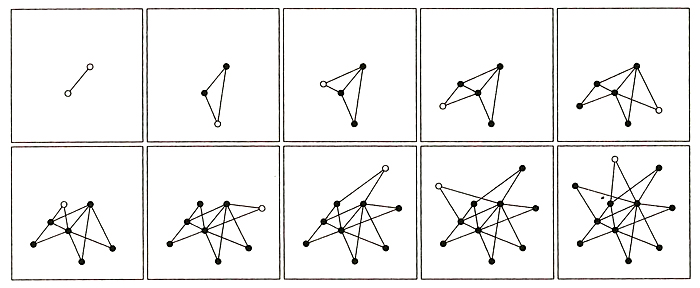

現実のネットワークにみられる“成長”のパターンをモデル化したもの。右に進むにつれて1つずつノードが加わり、新しいノードがリンク先を決める際には、リンクの多いノードを優先的に選択する。成長と優先的選択により、多数のリンクを獲得したハブが少数生まれる。

『新ネットワーク思考』(NHK出版)より

『偶然の科学』

著者:ダンカン・ワッツ

訳者:青木 創

発行者:早川 浩

発行所:早川書房

2012年 1月25日 初版発行

印刷所:精文堂印刷株式会社

製本所:大口製本印刷株式会社

【目次情報】

まえがき:ある社会学者の謝罪

第一部 常識(コモン・センス)

1 常識という神話

2 考えるということを考える

3 群衆の知恵(と狂気)

4 特別な人々

5 気まぐれな教師としての歴史

6 予測という夢

第二部 反常識(アンコモン・センス)

7 よく練られた計画

8 万物の尺度

9 公正と正義

10 人間の正しい研究課題

謝辞

原注

参考文献

【著者情報】

ダンカン・ワッツ(Duncan J. Watts)

コロンビア大学社会学部教授、ヤフー・リサーチ主任研究員。1971年オーストラリア生まれ。コーネル大学で理論応用力学の博士号を取得。オーストラリア海軍士官を経て現職。サンタフェ研究所およびオクスフォード大学ナフィールド・カレッジにも籍を置く。1998年、S・ストロガッツと共にスモールワールド現象(わずか数人の知人をたどれば世界中の人間がつながるという説)をネットワーク理論の見地から解明した論文で一躍脚光を浴び、現在ネッワーク科学の世界的第一人者として知られる。

【帯情報】