父の先見

早川書房 2008

Dan Ariely

Predictably Irrational The Hidden Forces That Shape Our Decisions 2008

[訳]熊谷淳子

装幀:ハヤカワ・デザイン

今日、いまいましいことに66歳になった。

めずらしく早起きをしたので、庭の白梅がほころんできた景色をしばし眺めた。まさに「ふたもとの梅に遅速を愛すかな」(蕪村)なのだが、そこを黒猫ナカグロがゆっくり動くと、一幅の菱田春草になった。これは「梅が香や耳かく猫の影ぼうし」(也有)のほうだ。

それにしてもぼくが66歳だなんて、「なんだこの歳は、理不尽な」。どこか呆れるものがある。それでもこれが紛れもない人生というもの、どう弁解してみても、ぼくの左見右見してきた66年間が“ここ”にあるわけで、それがそのままの当体全是なのである。だからこれからも「このまま」から「そのまま」に進むだけなのだが、さて、さてさて、そのなかでいったいぼくは何をしてきたのかというと、さあ、困る。

仕事なら、まあまあいろいろなことをしてきた。その一端は『千夜千冊』(求龍堂)の第8巻「松岡正剛二万二千夜譜」に、太田香保が上手にサミングアップ(要約)してまとめてくれている。仕事だけではなくて、ぼくの生きざまをあらわす事項も多少拾ってくれているので、松岡正剛という思考生態の何かの幅は見えてくるだろう。そこに共通して流れているものがあるとすれば、ひとつには「編集」で、ひとつには「数寄」だったろう。とりあえずは、そう言える。まさにぼくの人生は「編集数寄」である。

が、そう言ったところで、それはミュージシャンが一途に音楽してきましたとか、野球が人生ですとか、科学者が真理の発見のためですと言っているようなもので、このままでは同義反復を出ない。それなら「編集」と「数寄」を通して何をしてきたのかというと、はっきりしていることがある。それは、自分がとりくむ主題や領域にほとんどこだわってこなかったということと、有利と不利とを決して天秤にかけてこなかったということだ。そこがぼくなりのリスクテイクの特徴になっている。

西堀榮三郎に『石橋を叩けば渡れない』(生産性出版)がある。西堀さんは初代の南極観測越冬隊長で、中学の頃から今西錦司と山に登っていた日本山岳会のリーダーでもあった。ぼくの遠い親戚にもあたる。

1985年の筑波での科学博で、ぼくがベンチャーパビリオン「テクノコスモス館」を構成演出したときの監修者でもあったことも手伝って、いろいろ示唆してくれた。京都弁まるだしで、たいそう屈託のないおじいさんだったが、いちいち言うことが図抜けて本質的で、また体験的だった。ずいぶん影響をうけた。

その西堀さんが『石橋を叩けば渡れない』で強調していることは、ぼくの後半の人生に大きな自信をもたらしてくれた。ごくごく絞ってまとめてみると、次のようになる。すばらしい人生論で、リスク論である。

①初めから役に立つものなど決まっていない。

②リスクはプロセスのなかで発見するべきである。

③リスク・テイキングとは、臨機応変ということである。

④マネージメントとは未知をマネージすることだ。

⑤人の個性は変えられないから、むしろ個性を読み替えるようにしたほうがいい。

⑥統率とは教育であり、教育とは暗示である。つまり統率とは暗示なのである。

⑦チームワークは5〜6人の小集団でつくりなさい。

⑧勇気こそが自信に先行する。

⑨民主主義よりも自主主義を選びたい。

⑩石橋を叩いていては渡れない。

だいたいこんなところなのだが、これらを通じて西堀さんが何度も言っていたのは、ロジックとノンロジックを一緒にするべきやね、その2つをいつも同時に使うんやな、創造性はそこからしか出てけえへんでということだった。そのときいつも付け加えることがあった。あんなあ、異質なものは捨てたらあかんで。

どのくらい西堀哲学を実践できたかはわからないが、ぼくもぼくなりにきっと独自のリスクテイクをしてきたのだろうとは思う。少なくとも二者択一的ではなかった。

公立か私立かとか、大学院か就職かとか、仕事か遊びかとか、A子かB子かとか、C業界かD業界かとか、書くのか読むのかとか、着彩か無色かとか、背広かセーターかとか、そういう問題の立て方はまったくしてこなかったし、二者のうちの一者を選ぶということもしてこなかった。たえず多義的な状態に向かって、あえて未練がましく、それゆえつねにアソシエーション(組み合わせ)のほうに進んでいった。

どうしてそんなふうになったのかというと、何かを思考したり行動したりするときに、「不合理」や「非合理」や「非同質性」の多い出来事のほうを捨てないように、あるいは含ませるようにしてきたせいだと思う。ときには不合理な事情に富んだほうを抱握してきた。これをカッコよく「不合理」や「非合理」のために闘ってきたとも言いたいけれど、それはやや言いすぎだろう。むしろぼくの思考や行動にさっぱり合理が一貫していないか、なんであれ「逸脱」や「逸格」が好きだったからだろう。

不合理は説明がつきにくい。ふつうは、説明がつかないから不合理なのである。少なくともヨーロッパの合理思想は、そう説いてきた。

経済学では、市場で合理的活動をするホモ・エコノミクスを想定してきたので、不合理な経営判断や消費者行動を想定するなど、とんでもないことだった。不合理はミスなのだ。ところが、マネー資本主義や市場原理主義に綻びがおこってくると、従来の経済学や経営学や意思決定論を変更せざるをえなくなってきた。

そこで持ち出されてきたのが、第一には「本来のリスクとは何か」という課題、第二には「市場にかかるバイアスをどう見るか」という課題、第三には「不合理も予想できるのか」という課題だった。今夜、とりあげるのはこの第三の課題を追いかけてきたダン・アリエリーの気楽な一冊だ。

本書は日本ではいまのところあまり話題になっていないようだが、アメリカでは2008年のアマゾンのビジネス書部門のベストワンになった。大いに売れた。この一冊が「行動経済学」の名を広めた。そのわりにはカジュアルすぎて骨格がはっきりしない本で、表題がすばらしいのにくらべて、落としどころが雄弁ではない。「予測」と「不合理」を結びつけるのだから、雄弁になりにくいのは同情するが、あまりに実験心理の説明に過ぎた。

言いたいことは明白だ。われわれはどのように不合理なのか、そこを追究しようというものだ。不合理な行動と認知を伴う経済学的思考こそがこれからもっと出てこなくてはいかんということなのである。ぼくの66年間の生き方からしても、これは応援するしかない。

ダン・アリエリーは認知心理学と経営学の両方の博士号の持ち主である。人間がおこす行動や価値判断にはかなり不合理なものがまじっていて、そこには予測できるほどの「合理的不合理」が満ちているということを研究してきた。

アリエリーが何をアピールしたかというと、人々は相対的価値観のゆらぎのなかにいて、合理的な判断に向かおうとしていながらも、自分が最初に価値をアンカーリングした(錨を下ろした)ことに引きずられて、ついつい不合理な意思決定をしているということだ。

調査をしたところ、消費者の行動や意思決定にはさまざまな認知バイアスがかかっていたことがわかった。それは一般に予想される経済的行動や利己的行動とはかなり異なっていた。そこでアリエリーは、経済活動は必ずしも合理的な「勘定」だけで動いているのではなくて、非合理な「感情」でも動いているとみなしたのである。

ごく最近、「エコノミスト」がユーザーに次のような広告を出した。購読に関する予約広告で、ウェブ版年間購読59ドル、印刷版年間購読125ドル、印刷版とウェブ版の両方の年間購読125ドル、というものだ。なんとも奇妙な広告だった。印刷版と、印刷版・ウェブ版両方年間購読とが同じ125ドルになっている。これでは誰だって印刷版だけの購読などしっこない。

アリエリーは100人の学生ならこれら3択のどれを選択するかをテストしてみた。結果は、ウェブ版16人、印刷版0人、両方84人だった。では、誰も選ばなかった印刷版を選択肢から外したらどうなるか。また学生にテストしてみると、今度はウェブ版68人、両方32人になった。安いほうに流れたのだ。顧客売上の総計からすると、誰も選ばない印刷版を入れておいた選択肢のほうが売上が大きいのである。

これは印刷版125ドルという「おとり」が選択肢に入ったせいだった。選択者たちは、最初に印刷版125ドルと両方版一125ドルを見て、ついつい両方版が価値が高いというアンカーリングをしてしまったのだ。そのため、つまりは「予想どおりの不合理」がおこったのだ。まんまと「エコノミスト」は印刷版とウェブ版の両方を選ぶ顧客のほうを、多数獲得できたらしい。

行動経済学は、価格の選定が需要と供給のバランスでのみおこるものではないという見方をしている。そこにはアンカーリングとセルフ・ハーディングがおこっていると見る。セルフ・ハーディングというのは自分の判断に群れたがる傾向をいう。

たとえばぼくは、学生時代は渋谷の大盛堂で本を買うことが多かった。大盛堂で最初に入手した本や、その後の数回にわたる入手本が心地よかったからだ。これがアンカーリングである。そのうち、探し求めた本が大盛堂になく、紀伊國屋に行って出会えた。そこでしばらくは紀伊國屋に行くことが多くなった。そこでは自分が何かを探していると、別のものに出会えるという体験がふえていった。そうすると、紀伊國屋に行くときは、ぼくは「ぼく自身の群衆化」(ハーディング)をはかっていくようになった。人にも勧めるようになった。これがセルフ・ハーディングだ。ぼくは、本を求めていく自分の姿の複数化をはかるわけだ。

こうしてぼくはぼくなりの認知バイアスによる、読書人としての多様な読書検索プロフィールを構成するようになっていく。ここには合理的な説明では明示できない活動と判断が含まれていた。行動経済学は、この説明できないところを扱った。

ちなみに、このかつてのぼくが採った多様な読書検索プロフィールを、丸の内丸善本店の中の65坪のスペースの、そのまた65パーセントくらいの棚に可視化してみせたのが「松丸本舗」なのである。松丸本舗を訪れるユーザーには「予想どおりに不合理」になってほしかった。

社会的人間が「予想どおりに不合理」になるなんてことは、ゴチゴチの経済学者でなければ容易に見当のつくはずのことだ。しかし経済学者というもの、まことにゴチゴチでつまらぬ理想主義と合理主義に走るから、この当然の見当がつかない。

ぼくの感じではむしろケインズこそがそのような柔らかい人間経済学にひとかたならぬ関心をもっていたように思う。けれども、その関心は理解されず、数理的な計量経済学が重視されるにつれマネー資本主義が跋扈して、すっかり感情が遠のき、そして勘定が全面化していったのである。企業経営も同断だった。

やっと経済学が意思決定プロセスに不合理をとりいれたのは、ダニエル・カーネマンやエイモス・トヴァスキーの研究が発表されてからのことである。それ以前にもジョージ・カトナーの『経済行動の心理学的分析』といった研究や、異才ハーバート・サイモンの「限定合理性」や「利他性」に関する研究などがあったけれど、経済学に本格的に認知バイアスをとりこんだのは、カーネマンとトヴァスキーだった。

行動経済学が公式に誕生したのは、1979年にカーネマンとトヴァスキーが「プロスペクト理論:リスクのもとでの決定」をエコノメトリカ誌に発表したときである。一般的な経済学の期待効用論に代わる価値理論として登場したもので、確率に非線形な重みが加わっている。

こうして発端した行動経済学は、やがてリチャード・セイラー、マシュー・ラビン、コリン・キャメラー、ジョージ・ローウェンスタイン、エルンスト・フェールらの経済学者や認知心理学者が加わって、その幹と枝とをはっきりさせていくようになった。いまではその枝葉はけっこう広がっている。

とはいえ、その中心の研究課題は人間独自の「ヒューリスティクスとは何か」ということなのである。ヒューリスティクスは、アルゴリズムにはなりにくい人間の短絡的思考やアブダクティブな発見法を含むもので、ぼくなら編集的方法のなかに一括したい方法論のことをいう。行動経済学ではこのヒューリスティクスを研究していくことによって、そこに必ずや「認知バイアス」の問題が浮上することに着目した。

そしてそこからは、たいていはアダム・スミス以来の利己的行動ではない行動があらわれるのだ。これが標準的な経済学や数理的な確率論では見えてこない「予想どおりの不合理」というものになった。

脳科学者のアントニオ・ダマシオに『無意識の脳・自己意識の脳』(講談社)がある。1305夜に、ぼくが思考や判断にあたって大事にしているのは「編集的自己」や「在点」であるということを含めて紹介しておいた。そのときダマシオの「ソマティック・マーカー仮説」という、脳が身体的記憶をどのようにマーキングしているのかについての仮説を案内した。そこに、“as if body loop”(あたかも身体ループ=AS–IFループ)ともいうべきソマティックなデバイスがはたらいていて、たえず「自伝的自己」のようなものを保存していこうとしているということを解説しておいた。

ダマシオはコンベンショナル・メモリー(通常記憶)がワーキング・メモリー(作業記憶)と切り離しがたいもので、そのため価値判断にはしばしばソマティック・マーカーが関与することを立証してみせたのだ。これはホモ・エコノミクスが市場において合理的な判断をするとはかぎらないということを応援演説していた。

ソマティック・マーカー仮説はいまや、行動経済学やその一分野となった神経経済学にとりいれられつつある。「感情」と「勘定」はしだいに近づいてきているのだ。こういう見方を、リチャード・セイラーは「心の家計簿」とか「意図の勘定システム」などと呼ぶ。生物においてもすでにタンパク質には報酬系を媒介にしたコミュニケーションがあることがわかってきているように(木下清一郎『細胞のコミュニケーション』)、人間の意識や価値判断においてもメンタル・アカウンティングによる勘定説明が可能だという仮説がたてられつつある。

もっともぼくは、「予想どおりの不合理」が人間の諸活動の随所に見られるからといって、これを次々に「感情の勘定化」にもちこむのはどうかと思っている。これからの経済学は、もはやどんな石橋も仮想の石橋もつくってはいかんのではないだろうか。もっと西堀さんのように、柔らかくならなければあかんのではないだろうか。

【参考情報】

(1)イスラエル生まれのダン・アリエリーは現在はデューク大学教授で、MITメディアラボの客員教授。テルアビブ大学で心理学を学んだのち、ノースカロライナ大学で認知心理学を、デューク大学で経営学を修めた。その後MITで共同研究に入りつつ、カリフォルニア大学バークレー、プリンストン高等研究所などにも籍をおいた。そのあまりに得意な調査研究の仕方によって、2008年のイグ・ノーベル賞を受賞した。

(2)ダン・アリエリーが認知心理学や行動経済学に進んだことについては、本書の冒頭で体験的なことが述べられている。18歳のとき、事故によってマグネシウム爆弾が破裂して全身の70パーセントに火傷を負った。それから3年にわたって全身包帯生活をおくることになり、そのあいだに、人々を別の惑星人が観察するように眺めざるをえない日々が続いたというのだ。

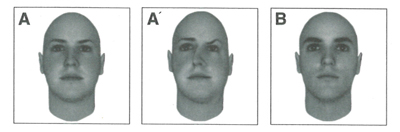

もうひとつ気がついたことがあったという。全身火傷をしていたので、定期的に包帯を取り替えるのだが、看護師たちは必ず包帯を一気に引きちぎるように外すということをした。これはそのほうが患者の痛みが少ないだろうという判断なのだが、アリエリーにとってはこれは完全にまちがっていた。ゆっくりはがしたほうが楽なのだ。しかし、外科の医者も看護師もこの判断を訂正しない。アリエリーは仲間を募って、この痛みがどちらが軽便であるかを調査した。以来、行動と認知と観察のあいだにはズレがあることを知るようになったというのである。

(3)西堀栄三郎の著書は『南極越冬記』(岩波書店)、『五分の虫にも一寸の魂』(日本生産性本部)、『創造力』(講談社)などのエッセイのほかに、数々の品質管理に関する専門書がある。日本の品質管理は西堀栄三郎に始まったとも言える。1903年の京都生まれ。京都大学で化学を研究し、1936年に東京電気工業(東芝)に入社して真空管の研究開発に従事した。1943年には技術院賞を、戦後には1954年にデミング賞などを受賞。魔法瓶の発明者でもある。

ところで、第1次南極観測隊長となった永田武さんは九段高校の先輩で、ぼくはこちらにも縁がある。ほんとうはぼくも南極に行くべきだったのである。「薫風や宗谷は少し我に寄り」は、ぼくが横浜の大桟橋で「宗谷丸」見学のときに詠んだ高校時代の句。