スペクタクルの社会

ちくま学芸文庫 2011

Guy Debord

La Société du Spctacle 1967

[訳]木下誠

編集:二宮隆洋・菅原晶子(平凡社)

装幀:神田昇和(文庫カバー)

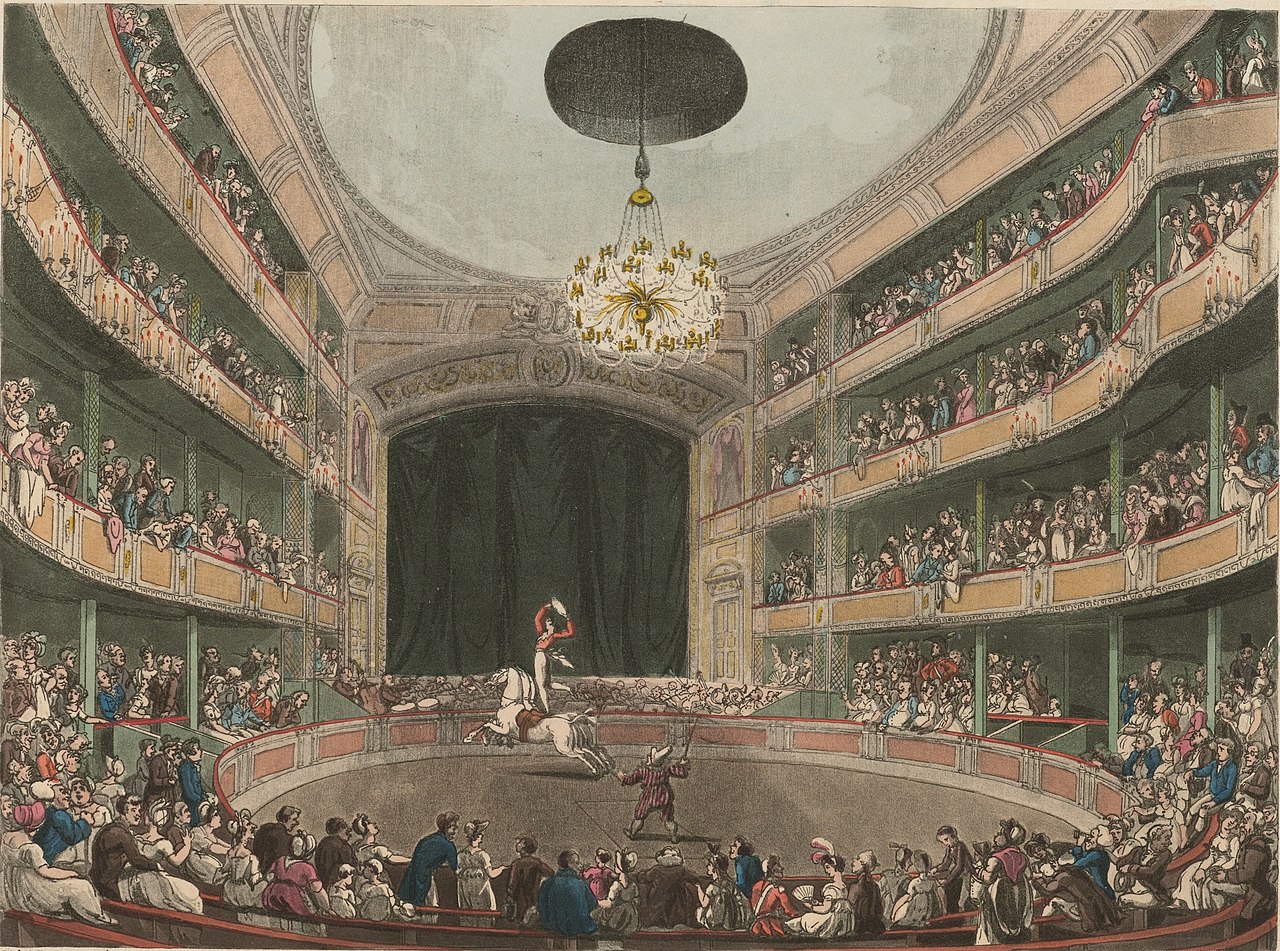

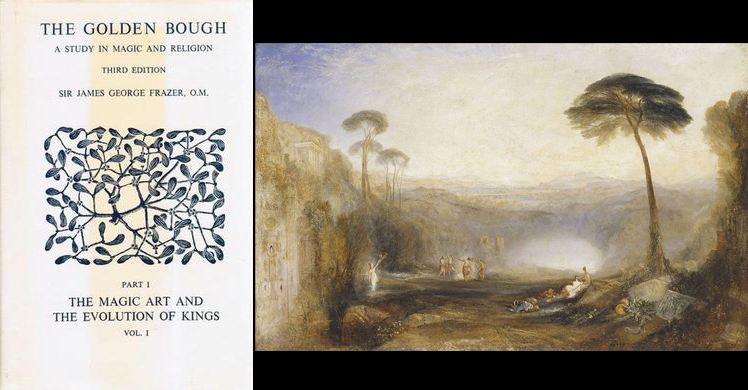

かつてスペクタクル(spectacle)は大掛かりな見世物や光景のことをさしていた。古代の祝祭はほとんどがスペクタクルだ。とくに王権は権威の示威として祝祭をスペクタクル(めざましいもの)にした。フレイザー(1199夜)の『金枝篇』やエリアーデ(1002夜)の『聖なる空間と時間』などにあきらかだ。祝祭だけではない。古代中世を通じて巨きな建造物の出現や激突する戦乱、目を奪う気象変化や疫病の流行もスペクタクルだった。

スペクタクルはラテン語のスペクタクラム(spectaculum)を語源とする。光学的な眩惑を語根にしている(だからのちにレンズ効果などもスペクタクラムとされた→メガネもスペクタクルズと呼ばれた)。しかしこの用語にはまた、天体異常・地震・洪水・火山噴火などの天変地異が含まれていた。水しぶきを上げる瀑布やこの世に十数分のヴェールをかける日食も、巨きな彗星の光芒の走りも、大事故も難破も戦争も、驚天動地のスペクタクルだったのだ。

ぼくの見方では、ウィリアム・ターナー(1221夜)がこうした本来の意味でのスペクタクルを描こうとした最初の近代画家だったと思われる。ターナーにとっては港の気象も不思議な色彩に染まった夜明けも、雪山事故も遭難の光景も、驀進する蒸気機関車もスペクタクルだった。このこと、NHKの日曜美術館のターナー特集で話したことがあるが、その箇所は削られていた。テレビはそういうことを、のべつやっている。

むろん絵画そのものがそれ以前から、たとえばルネサンスを通してめざましいスペクタクルを見せてきた装置であって、多くの壁画や天井画がトロンプ・ルイユを意図したヴィスタ(切り出した光景)の描出によってスペクタクルを用意した。その多くがキリスト教の創世や奇蹟を描いていたのは、古代における祝祭の力をキリスト教が手持ちのカードであらかた説明できるという鼻持ちならない自信をもっていたからだ。

その後の18世紀後半のイギリスに流行した「ピクチャレスク」(picturesque)も、一種のスペクタクルである。「目にも綾な風景」という意味だ。ウィリアム・ケント、ジョン・ナッシュが強調し、エドマンド・バーク(1250夜)がここに「崇高」と「美」を加えた。もちろん浮世絵も小さいながらも江戸スペクタクルのすばらしい出来を見せた。

アイネイアス神話の一場面。背の高い一本松と、左手前に金枝をもつ女神を描いている。ターナーの絵からインスパイアされたフレイザーは、金の枝を折ることで「祭祀殺し」がおこなわれたと仮説し、世に広めた。

近代におけるスペクタクルはだいぶん様相が変わる。劇場に照明装置が出現し、写真や映画や録音技術が登場してくると、スペクタクルは再演可能なものに変じていったのだ。シヴェルブシュの『闇をひらく光』『光と影のドラマトゥルギー』(法政大学出版局)などに詳しい。

それとともにそこに観客が登場した。さらには都市の一角に百貨店や博覧会やネオンサインがあらわれて、スペクタクルは商品のショーアップとともに大衆消費されていくものにもなった。

20世紀、飛行機ショーや自動車レースが新たな機械と技術によるスペクタクルをつくりだし、新聞社やハリウッド映画やミュージカルショーやサーカス団やディズニーランドがスペクタクルを“上演”するようになった。

つまりは20世紀の最大のスペクタクルは「資本のスペクタクル」なのである。資本主義こそはこのスペクタクルの化け物のような巨大エンジンだった。しかし、一部の者にはもうひとつのスペクタクルがのこっていた。それは「革命のスペクタクル」である。資本主義そのものがスペクタクルであるとともに、それを覆すためのすべての試みもスペクタクルたりえたはずだった。

60年代半ば、パリのギー・ドゥボールがそのことをみごとに衝いた。次のように。

(4)スペクタクルはさまざまなイメージの総体では

なく、イメージによって媒介された諸個人の社

会的関係である。

(8)スペクタクルと実際の社会的活動とを嘲笑的に

対立させることはできない。この二極化はそれ

自体、二重化されている。

(19)スペクタクルは哲学を実現するのではなく、

現実を哲学化する。

(25)分離こそがスペクタクルのアルファであり

オメガである。

(29)スペクタクルの起源は世界の統一性の喪失で

あり、また、現代のスペクタクルの途方もな

い拡張は、この統一性の喪失が全体的である

ことを表現している。

(49)スペクタクルは貨幣のもうひとつの顔であ

る。

(61)スターとして演出されるスペクタクルの代理

人は、個人とは正反対のものであり、その者自

身においても、他の者に対しても、同じように

明白に個人の敵である。

(65)自動車のスペクタクルが旧市街を破壊して完

全な交通循環を望む一方で、都市のスペクタク

ルの方はといえば博物館的地区を要求する。

(194)今日、スペクタクルの思考として発展しづけ

ている知識の全体は、正当性のない社会を正当

化し、虚偽意識の一般的化学として自らを公正

せざるをえない。

(218)スペクタクルはその広がりのすべてにおい

て、観客の意識の「視鏡症」(シーニュ・ド

・ミロワール)なのである。

(219)スペクタクルとは、世界の存在-不在にとり

つかれた自我が解体することによって生じる自

我と世界との境界の喪失である。それはまた、

生きられた真理をすべて、外観の組織化によっ

て保証された虚偽性の現実存在の下に抑圧する

ことによって、真―偽の境界をも消し去ってし

まう。

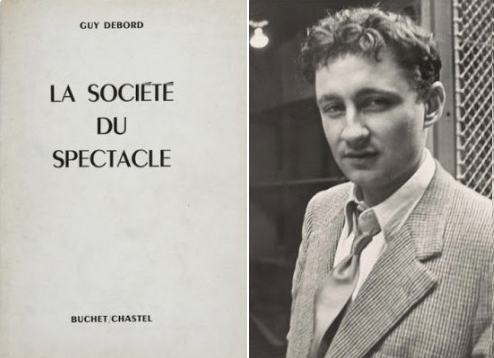

1967年に書かれた『スペクタクルの社会』からの抜粋だ。この本はこうした221の断片からなる思想パンフレットのようなもので、刊行直後から話題騒然の一冊だった。革命や暴動にあこがれる学生たちによって頻繁に万引きもされた。

パリ五月革命の渦中に書かれた一種の地下出版的なマニフェストだが、いまなおこんな本はない。中身が過激だったわけではない。新たな社会像のための知的な導入部を示したもので、社会哲学めいているのだが、その多少の難解さや「スペクタクル社会」という掴まえ方によって、60年代後半の「怒り」に火を付ける導火線の役割を決定的にはたした。

理論的に世界観を示したわけでもない。だから『共産党宣言』のようなものでないし、そこに革命思想が提示されていたり解読されていたわけではないから、大塩平八郎の『洗心洞箚記』やオーギュスト・ブランキの四季協会のパンフレットのようなものではない。政治的ではあるが、その言いっぷりにはダダ宣言や未来派宣言のようなところがあった。あえて千夜千冊でいえばティモシー・リアリー(936夜)の『神経政治学』(トレヴィル)やハキム・ベイ(1117夜)の『T.A.Z.』(インパクト出版会)などを並べてもいいけれど、主旨も魂胆も異なる。

著者のギー・ドゥボールは革命家で方法主義者で、思想牽引者で映画制作者であった。これを書いたときは36歳だった。やむにやまれずに書いたのではなく、自分の方法によって社会像を描くとこうなる、これ以外の描像はあるまいという主旨のパンフレットだった。多くの若者や芸術家や思想表現者を煽動することになった。

ドゥボールの経歴と行動が奮っていた。かなり思いきったものなのだ。そのことが大きい。今夜は訳者の木下誠による解説を借り、当時の状況や思想者や表現者をあれこれの関連書を借りつつ、注釈入りで紹介しながら、本書の考え方とその背景を案内しておく。

ドゥボールは1931年にパリで生まれ、リセでは成績はよかったものの、ひたすらランボー(690夜)、ロートレアモン(680夜)、アルチュール・クラヴァンに傾倒した。ありがちな早熟だ。

15歳のとき、ドゥボールにとって大きな二つの出来事が開始した。カンヌ映画祭が始まったことと、イジドール・イズーとガブリエル・ポムランが「レトリスム」(Lettrisme)運動を発火させたことだ。これは冴えていた。

ドゥボールはさっそくカンヌのクラブに入りびたりになって、イズーの映画《涎と永遠についての概論》に衝撃をうけ、レトリストたちと交流した。

[注1]10代のドゥボールが心酔したクラヴァンはボクサーと詩人を兼ねた詩的パフォーマーである。オスカー・ワイルド(40夜)の甥だった。イサドラ・ダンカンやガートルド・スタインにぞっこんのミナ・ロイと一緒になった。谷昌親に『詩人とボクサー』(青土社)というすぐれた評伝がある。「ランボーよりも冒険的で、ワイルドよりも豪放で、ブルトンよりも繊細で、誰よりも絶望的な、伝説の詩人の初の評伝」と、帯にある。

[注2]イジドール・イズーはルーマニア生まれの早熟中の早熟の天才で、13歳でドストエフスキー(950夜)、14歳でマルクス(789夜)、16歳でプルースト(935夜)に溺れた。大戦終結直後のパリに入って「レトリスム」(文字主義)を提唱し、きわめて前衛的な表現活動を展開した。言葉から音素を取り出して声喩や絵文字を多用した。ドゥボールはたちまちイズーのレトリスムにのぼせあがった。金子遊にイズー論がある。

[注3]レトリスムの映画には、イズーの《涎と永遠についての概論》、モーリス・ルメートル《映画はもう始まったか》などのディスクレパン作品がある。ディスクレパン(英語ではdiscrepancy)は「矛盾した」「食い違った」「ちぐはぐの」という意味。もとは心理学用語だ。イズーの映画手法はタン・ブラッケージやゴタールに影響を与えた。

身長2メートル近くのボクサーであり、ダダイズムを牽引した詩人。放浪を繰り返しながら、行く先々でスキャンダルを撒き散らし、パリの地で「雑誌『メントナン』を一人で創刊、そこでいくつもの詩や批評を発表した。

ルーマニア出身の詩人イジドール・イズーによって創始された、戦後フランスでもっとも過激な前衛芸術運動レトリスム(文字主義)。本作は映画史上初めてノイズやスクラッチを多用し、カンヌでジャン・コクトーに絶賛され、後の映像アートに大きな影響を与えた。

20歳、パリ大学法学部に入るも、大学には行かない。サンジェルマン・デ・プレの外れのカフェ「シェ・モワノー」を拠点に、実験映像のシナリオをつくりはじめた。それが翌年のドゥボール21歳のときの映画《サドのための絶叫》になる。いまなお話題の超現実的なオムニバスな作品だが、映画作品全集『映画に反対して』(現代思潮社)の上巻に収録されたシナリオを読むと、そうとうに多様な表現方法を意図的に仕込んでいることがよくわかる。

やがてイズーらが神秘主義に走ったことに反対して、ドゥボールはレトリスト左派を糾合すると、カンヌ映画祭粉砕に乗り出し、最初はアンテルナシオナル・レトリストを、ついではシチュアシオニスト・インターナショナル(SI)を結成する。その間、女子矯正院の襲撃(未遂)、イマジニスト・バウハウスの提案、「ポトラッチ」創刊、ランボー生誕100年祭粉砕、パリの町での「漂流」実験などを、矢継ぎばやに放った。

このあたりのドゥボールはダダや未来派やシュルレアリスムにかぶれながらも、14歳のときに第二次世界大戦が了って、フランスがナチスから解放された体験に煽られていたとおぼしい。ただし、イズーを神秘主義とみなしたのはドゥボールのジェラシーか浅知恵だったように思う。

[注4]シチュアシオン(situation)は「状況」のこと。サルトル(860夜)に同名のシリーズ評論集10巻があるが、これは徹底したモーリヤック(373夜)批判から始まってアンガージュマン論、マルクス主義論、五月革命論に及ぶ幅広いものなのだが、今夜の文脈からははずれるので省く。

[注5]これに対してドゥボールの言うシチュアシオンあるいはシチュアシオニストは、社会をまるごとスペクタクルとして捉え、そこにコミットしながらもそこを根こそぎ解体再構築しようとする立場をあらわしていた。上野俊哉に『シチュアシオン:ポップの政治学』(作品社)という好著がある。

左からジョゼッペ・ピノ=ガリッツィオ,ピエロ・シモンド, エレーナ・ヴェッローネ, ミシェル・バーンスタイン, ドゥボール, アスガー・ヨルン, ワルター・オリモ

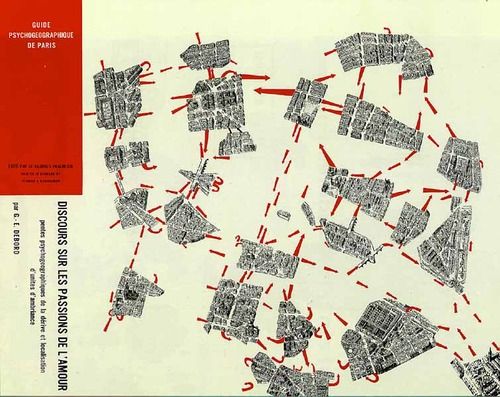

1956年、25歳のドゥボールは「転用の使用法」を書き、翌年には転用地図「心理地理学パリ・ガイド」を制作した。この「転用」(détournement)の方法思想が興味深い。

「転用」といってもあれこれの方法やスキルのことではなく、ドゥボールらが「状況の構築」のために提起したかった方法の全体のことで、その「引っさらい方」がぼくには編集工学的におもしろかった。流用・転用・剽窃・模倣をものともしないところはブレヒト風の「異化」に近く、手法的にはモンタージュやコラージュを多用するのだが、ぼくからするとアブダクション(拉致)の方法思想にも通じていたのである。

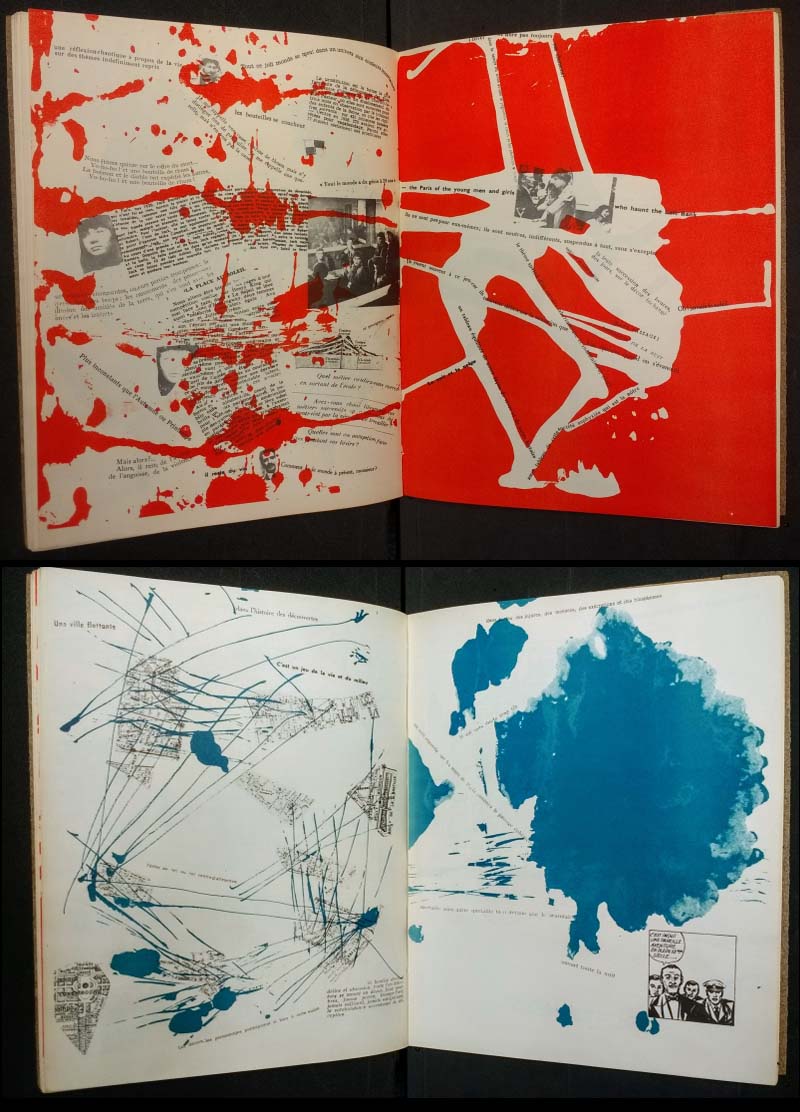

転用による作品もいろいろつくられた。ジル・ヴォルマンはそこから「メタグラフィ」を提唱し、ドゥボールがディレクションしたアスガー・ヨルンの『コペンハーゲンの終わり』では、フランス語・ドイツ語・オランダ語・デンマーク語にまたがって、小説・広告・地図・ワインラベル・コミック・天気予報・落書きなどが転用された。今日なら「リミックス」(remix)とも言いたいところだ。

一方、ドゥボールは『回想録』(メモワール)を刊行して、その装幀をサンドペーパーにするのだが、これは書物自体が別の書物をアブダクトすることを画策したものだった。

1958年、SIの機関誌「アンテルナシオナル・シチュアシオニスト」の第1号が発刊された。アヴァンギャルドな機関誌というもの、たいてい短命なのだが、これは60年代の終わりまでちゃんと続いた。

既存の表象を粉砕し、都市がその人の置かれている地点、立場によって異なる見え方をするものであるということや、都市のノイズや裂け目、コンフリクトを曝け出すことを狙った。既存の地図や地図作成の慣習を覆す試みであり、別の転覆的な地図や地図作成の形態を生み出す試みでもある。

ドゥボールとアスガー・ヨルンが制作した本(1958)。表紙にサンドペーパーを使用しているのは、隣に並ぶ本に損傷を与えるため。鮮やかな塗料をはねかけたシートに、新聞の切り抜き、写真、広告、漫画本の泡を貼り付けた。

扉あるいは裏表紙に常に「『アンテルナシオナル・シチュアシオニスト』に発表された全てのテクストは、 出典を明記しなくても、自由に転載、翻訳、翻案することができる」と書かれている。ブルジョワ的私有概念を無視し、資本主義システムに組み込まれた大出版社への反発の意思が込められている。

[注6]念のために言っておくが、ドゥボールの方法は「アンチ」なのではない。ロブグリエ(1745夜)の反文学(アンチロマン)やゴダールの反映画では、なかった。あくまでレトリストとしての「転用」による自在な侵犯なのである。

[注7]ドゥボールには「心理地理学」(phychogéograpie)や「都市地理学批判序説」などの、都市をめぐる改革案がある。これは「都市のイメージ学」として先駆的なもので、のちにベルナール・チュミやレム・コールハースらの方法意欲が旺盛な建築思想に影響を与えた。「序説」にはドイツのハルツ山地をロンドンの地図に従って歩くといったプランも示されている。「インタースコア」の先駆的実験だった。

[注8]アスガー・ヨルンは「コブラ」のメンバーでもある。COBRAはコペンハーゲン・ブリュッセル・アムステルダムの頭文字をとった芸術家集団で、ジョゼッペ・ピノ=ガリッツィオのイタリアの工房を拠点に活動し、「イマジスト・バウハウスのための国際運動」(MIBI)などを展開した。

[注9]チュミはスイス生まれの建築家で、動物園、幼稚園、ニューアクアポリス・ミュージアム、公園などを設計した。『建築と断絶』(鹿島出版会)がある。コールハースはオランダ出身の建築家。シアトル中央図書館、ロスチャイルド銀行、プラダ財団などを設計した。ニューヨークそのものはスペクタクル建築都市として解剖した『錯乱のニューヨーク』(ちくま学芸文庫)がよく読まれた。ドゥボールはイヴ・クラインらのアーティストとも交流した。

マックス・ビルが構想した機能主義的な新バウハウスの試み(1950)に反対し、アスガー・ヨルンが設立した国際運動。イタリアのアルビソラに「実験工房」を開設し(1956)、絵画、陶芸、建築、音楽など多分野にわたるイマジニストの活動の実験を行い、SIメンバーをはじめ、エンリコ・パイ、エットーレ・ソットサス・Jrらが参加した。

1960年、ドゥボールは「アルジェリア戦争不服従権に関する声明」に署名した。いわゆる121人声明だ。いよいよISも政治闘争の渦中に転じていったのかというと、アルジェリア人民とフランスのプロレタリアートの連帯の支持という意味では半ばはそうではあったのだが、半ばはカストリアディスやエドガール・モランやアンリ・ルフェーブルらの指導思想に強い疑問を呈して、政治革命ではなく社会像の変更に向かったのである。

とくに61年のIS大会でラウル・ヴァネーゲムが「拒否のスペクタクルからスペクタクルの拒否へ」という宣言をしてからは、資本主義社会を飽くなきスペクタクル社会とみなしてその根本的転換を計るという姿勢が強調された。これはカストリアディスらのリバタリアニズムっぽい社会主義に巻き込まれないためにも必要だったようだ。

それとともに、それまではさまざまな作品づくりがシチュアシオニストの活動とみなされていたのだが、その制作主義の姿勢にも限界があると指摘されるようになった。こうした急進性は一方で運動の分裂や集団からのメンバー排除をもたらすが、ドゥボールはまったく気にしなかった。

アルジェリア国民が独立を達成するために,フランス政府・入植者に対して行った民族解放運動の最終段階。1954年11月から62年3月まで,約7年半にわたってゲリラ戦争を含む激しい運動が展開された。

[注10]アンリ・ルフェーブルはナチスのパリ占領に反対する論陣を真っ先に張った一人で、フランス共産党員でもあったため、ヴィシー政権によって公職から追放された。戦後はスターリニズム批判の急先鋒となったため共産党から除名され、ながらくパリ都市計画研究所の教授をしていた。ぼくは学生時代にルフェーブルをずっと読んでいて、なかでも『総和と余剰』『序説日常生活批判』(現代思潮社)に何度も目を通したこともあって、日常性(quotidienneté)と習慣(habitude)についての考え方にはかなり染められた。ピエール・ブルデュー(1115夜)がこの傘の中に出たことをすぐ理解できたのはこのせいだ。ドゥボールはそういう日常生活批判に徹したルフェーブルといっとき近しい関係にいて、ヴァネーゲム、ボードリヤール(639夜)、のちに五月革命のリーダーとなったコーン・ベンディットらとともにルフェーブルの講義に耳を傾けてもいたのだが、二、三の件で考え方を窘められてからは袂を分かった。

[注11]コルネリウス・カストリアディスはギリシア出身のマルクス主義経済哲学者で、アテネ大学後にパリに入ってトロツキスト系共産主義組織にかかわり、戦後はリバタリアニズムを採り入れた『社会主義か野蛮か』を問うて、フランス左翼陣営に影響力をもった。

[注12]エドガール・モランは超領域を横断した幅広い思想家だ。68年、ルフェーブルに代ってパリ第十大学ナンテールに赴任した。学生コミューンを親身に理解しようとしたが、ISからはそのブルジョワ性にケチをつけられた。大著『方法』は①「自然の自然」、②「生命の生命」、③「認識の認識」、④「観念」、⑤「人間の証明」で構成されている。総バナ的な著作だが、いつか千夜千冊したいと思っている。

60年代半ば、国際社会は激しい米ソ対立の渦中にいた。ケネディとフルショフが対峙し、核の一触即発をちらつかせるキューバ危機などがおこっていた。ドミノ理論によって世界の共産主義化の連続を封止しようとしたアメリカは、トンキン湾事件を口実に65年からはインドシナ半島の「自由主義化」と「民主化」を強引に図るべく泥沼のようなベトナム戦争に突入した。各国の反戦運動がこれに呼応した。

66年、中国では市場経済を導入しようとする走資派に対して反撃を企てた毛沢東による文化大革命が一挙に進行し、先進諸国の労働者や学生たちは共産主義革命の可能性に対して幻想を抱くようになっていた。その一方で、ソ連のスターリニズムが暴かれ、その反動的な側面を批判する左翼思想によって武装する学生や労働者たちが急増した。

ド・ゴール政権のフランスでは、かつてのインドシナ侵略や進行中のアルジェリア植民地化を糾弾する反体制運動が起爆しようとしていた。第三世界の民族解放闘争にも火がついてきた。

こうしたなか、ドゥボールらは官民が「核シェルター」の建設に向かっていることに激しい疑問を投げかけ、一部国民の「生き残り」によって戦争のスペクタクルを巧妙に回避しようとするド・ゴール主義に反対の狼煙を上げた。核シェルターは「遅延された自殺」にすぎず、それこそは「日々の生」を断念するものだとして「冬眠の地政学」を糾弾したのである。デンマークが準備しつつあったRSG6(政府地域核シェルター6号)の粉砕闘争も指導した。

同じ66年、ストラスブール大学の当局スキャンダルに対してISが呼びかけた闘争にはフランス全学連(UNEF)のストラスブール支部が呼応し、パンフレット「学生生活の貧困」が印刷され、増刷につぐ増刷で飛ぶように売れた。このパンフレット、正式には「経済的、政治的、心理的、性的、とりわけ知的観点から考察された学生生活の貧困およびそのいくつかの治療法について」という。

アメリカが自国艦船への攻撃に対する報復と称して北ベトナムを爆撃。ベトナム戦争への事実上の突入となった。4年後、ジョンソンと対立して辞任した国務大臣マクナマラは、このトンキン湾事件がでっち上げだったことを告白した。

アメリカの若者たちはテレビから流れるニュースを通じてベトナム戦争の惨状を知り、当時義務だった徴兵制に反発するようになった。反戦運動はヒッピームーブメントとリンクして、ロック熱を高め、世界の若者に飛び火してゆく。

[注13]ドミノ理論はアイゼンハワー&ダレス時代に、ある一国が共産主義化すればドミノ倒しのように隣接する国々が共産主義化するというアメリカの外交戦略用語。南ベトナムのゴ・ジンジェム政権にテコ入れするとき採用され、かえってベトナム戦争の長期化を招いた。

[注14]中国は劉少奇や鄧少平が党中央の実験を握り、市場経済を導入しようとしたが、これを「走資派」「反革命勢力」として批判した毛沢東は文化大革命の大号令を発した。各地の学生部門に紅衛兵が組織され「毛沢東語録」が大量に配布されると、いたるところで反動分子とみなされた者たちが過激な吊るし上げにあい、粛正という名の殺戮が横行した。その暴徒性は毛沢東にも抑制できなくなり、やむなく紅衛兵たちの「下放」(地方農村に送りこむ作戦)を進めるようになった。文化大革命が欧米日にもたらしたインパクトはけっこうなものだった。たとえば細野晴臣や坂本龍一らの「イエローマジック・オーケストラ」は文化大革命へのシンパシーにもとづいていた。

[注15]フランス全学連(UNEF)にもスターリニズムが蔓延しつつあった。ストラスブール・スキャンダルを機に立ち上がったストラスブール学生総連合会(AFGES)はフランス全学連の内部からの闘争でもあった。同じころ、日本共産党批判から生まれた日本の全学連も、その指導部だった革共同(革命的共産主義者同盟)が割れて、激しい分派内部闘争に突入していた。革マル派と中核派が対立していったのはこのときからだ。

1967年、シチュアシオニストの理論を示す記念すべき2冊の本が街頭を駆けめぐった。ラウル・ヴァネーゲムの『若者用処世術概論』とギー・ドゥボールの『スペクタクルの社会』だ。ヴァネーゲムの本は若者の疎外状況からの解放と欲望の見つめなおしを説き、ドゥボールの本は社会のスペクタクル的本質を理論的に解明しようとした。

68年3月、パリ大学ナンテール校でベトナム反戦を訴える活動に大学当局の締め付けが発覚した。この過剰な管理主義に反対闘争がおこると、これがただちにソルボンヌ大学に飛び火し、5月3日以降、連続的なキャンパス集会に対する機動隊の導入が断行され、学生の大学占拠、学生排除、大学閉鎖、バリケード闘争が連打された。

のみならず、これに対する学生、市民、労働者の抗議と反撃が拡大し、街頭デモ、国立劇場オデオン座の占拠、フランス全土での大学闘争、ルノー自動車工場の反乱、さらには郵便局・鉄道・空港・飛行機工場、また放送局、タクシー会社などが次々にゼネストや山猫ストに突入し、わずか1カ月のあいだにフランスの総人口5000万人のうちの約1000万人が前代未聞の「反労働状態」に達したのである。いわゆる「五月革命」だ。

パリの街頭にバリケードが築かれ、カルチェラタン(パリラテン区)が解放区となり、各地にゲバラや毛沢東の肖像ビラが乱舞した。ナンテール校で決起を支援したダニエル・コーンベンディットは「赤毛のダニー」や「黒いアナキスト」としてスター扱いされ、サルトル、ルフェーブル、ゴダール、ドゥボールらが支援を表明した。

慌ててCGT(労働総同盟)は懐柔策にのりだし、ド・ゴール政権は巻き返して政府と労働組合のあいだに10パーセントの賃上げを約束し、辛うじてゼネスト事態が収拾された。まことにあっけない収拾だったが、五月革命の激震と傷痕はその後の社会文化状況の「説明」のフレームワークを決定的に変更した。

ゴダールは五月革命のさなかのカンヌ映画祭にトリュフォー、ルルーシュ、ルイ・マル、ポランスキーらとともに乗り込んで各賞の選出を中止に追い込み、匿名の映像制作運動「ジガ・ヴェルトフ集団」を走らせた。戦争捕虜の体験とカトリック体験があるルイ・アルチュセールは反スターリニズムを連呼してその後のマルクス主義思想の指針を示し、ドゥルーズとガタリは五月革命のカフェで何度も語りこんで『アンチ・オイディプス』の構想を出撃させた。日本では多くの大学で全共闘運動が火の手をあげた。

本映画祭開催9日目の5月19日、会場の宮殿にゴダールが現れ、作品上映を中止させようとした。フランスで行われていた学生と労働者のストライキ運動に連帯し、警察の弾圧、政府、映画業界のあり方への抗議表明とした。左からロマン・ポランスキー、ルイ・マル、フランソワ・トリュフォー、ジャン・リュック・ゴダール、クロード・ルルーシュ。

[注16]68年3月22日のパリ大学ナンテール校の出来事と、それがソルボンヌに飛び火した経緯は、いまではかなりわかっている。コーンベンディットがアジの先頭を切った。右翼のオキシデンタル・グループがナンテールを攻撃するという噂のなか、キャンパスが封鎖されると、5月3日、追放学生約500人がソルボンヌ大学に移動してそこを占拠した。警察とCRS(フランス保安機動隊)が導入されて数百名の逮捕者が出て、学生の多くがラテン区に向かい街頭バリゲードを築いたのである。

[注17]5月13日、CGT・CFDt・FENなどの労組各組と左派政党が24時間ストライキを呼びかけ、約80万人が呼応した。翌々日、ストライキは200万人になり、事態はゼネスト状態に向かっていった。20日、フランス全学連(UNEF)とCFDT(総同盟)が記者会見を開いて「労働者と学生の闘争は同じである」と声明、ストライキは一挙に広まり、フランス放送協会は放送を中止した。22日、ストライキが800万人に達すると、首謀者とみなされていたコーンベンディットは国外追放された。

[注18]五月革命はナンテールとソルボンヌの学生の蜂起に始まった。その闘争をド・ゴール体制の打倒と設定して学生運動を指導したのがアナキストのダニエル・コーンベンディット、および統一社会党のジャック・ソヴァジョ、毛沢東主義者のアラン・ジェスマル、トロツキストのアラン・クリヴィーヌだった。ダニエルはパリに亡命してきたユダヤ系ドイツ人で、ナンテール大学で社会学を学び、無政府主義連合に入って機関誌「黒と赤」の編集を担当していたのだが、彼を過激な行動に向かわせたのは、反米反ソの思想をもって学生運動を指導していたルディ・ドゥチュケがベルリンで銃弾で撃たれ、イラン皇帝パフラヴィーのドイツ訪問に反対した学生ベンノ・オーネゾルクが警官に射殺されたことだった。1967年3月、ナンテールで女子寮改変事件がおこると、ダニエルは「3月22日同盟」を結成して直接行動を開始した。ただ5月22日に拘束され、国外追放されたため、後半の活動には参加していない。その後「緑の党」に入り、フランクフルト副市長をへて欧州議会の議員になった。『学生革命』(人文書院)が翻訳されている。及川健二の『沸騰するフランス』(花伝社)に興味深い紹介がある。

[注19]アルチュセールには1968年2月に「ウニタ」に書いた『革命の武器としての哲学』があるが、カルチェラタンが燃えたときはやや心身を喪失していた。

第五共和制下フランスにおいて1968年5-6月にかけて学生を中心に発生した反体制運動。パリ大学ナンテール校での民主化運動に始まり、伝統的な文化、社会、政治に異議申立てをする社会変革闘争へと拡大した。

五月革命後、ISのメンバーはブリュッセルに亡命したのち、いくつかの総括を発表した。ボリシェヴィズムを夢想したことで首尾一貫性が失われたが、総じてはプロレタリアートの革命的実践意識を高めたものだというものだ。

いささか甘い総括と言わざるをえないけれど、ドゥボールはその立場から国際革命派や労働者通信情報派らとの連動を試みて、シチュアシオニストの活動を続けた。72年には「シチュアシオニスト・インターナショナルとその時代に関するテーゼ」を発表、プロ・シチュをはげしく糾弾した。プロ・シチュというのは自称シチュアシオニストのことで、五月革命を機に数千人がいたといわれる。

73年、映画プロデューサーのジェラール・ルボヴィッシュと知り合い、自作の『スペクタクルの社会』の映画化にとりくむと、イタリア・スペインのシチュアシオニストや映画関係者と交流した。83年、ルヴォヴィッシュがドゥボールのために専用映画館「スタジオ・キュジャス」をつくったが、翌年、ルヴォヴィッシュか何者かによって暗殺された。

87年、『スペクタクルの社会についての注解』(現代思潮社)を、89年に自伝『パネジリック』を刊行。しだいに病苦に蝕まれるようになり、1994年11月、自宅でピストル自殺した。享年63歳だった。

自著を朗読する絶え間ないドゥボールの声と、極度に見世物と化した世界の映像が続く。ヴェトナム空爆、スペイン内戦、ハンガリー動乱、パリ68年5月革命、ヒトラー政権下の工場労働者たち。モード・ショー、ビキニ姿の女性。そして、ウォルシュ、フォード、レイの西部劇。「転用」された映像や言葉を通して、スペクタクルと化した資本主義社会の姿が突きつけられると同時に、イメージによって媒介された、諸個人の社会関係そのものが批判される。

なぜそうなのかはわからないが、今日、ドゥボールの思想と行動と表現は十分に理解されてはいない。

日本では、ぼくが知るかぎりは木下誠が『アンテルナシオナル・シチュアシオニスト』全部6巻(インパクト出版会)を監訳刊行させたこと、「現代思想」2000年5月号で「スペクタクル社会」特集が組まれたこと、小倉利丸や上野俊哉がときどきシチュアシオニストに言及していること、数年に一度ほど前衛映画ファンが木下を招いてギー・ドゥボールの映画の上映会を開いていることくらいだ。

必ずしも『スペクタクルの社会』が読みこむに足らないものだという印象があるかもしれないが、それはどうか。

ぼくは「レトリスム」や「転用」について、そしてやっぱりスペクタクルについて(社会論だけでなくスペクタクルそのものについて)、もうすこし議論が沸騰するほうがいいと思っている。

たとえばカール・シュミットの『政治的ロマン主義』(未来社)や『パルチザンの理論』(ちくま学芸文庫)、フェリックス・ガタリの『三つのエコロジー』(平凡社ライブラリー)、ダニエル・コーエンが68年5月から始めてAIまでを説きおこした『ホモ・デジタリスの時代』(白水社)、SARSのときに今日のコロナ禍状況を見抜いた美馬達哉の『〈病〉のスペクタクル』(人文書院)あたりを読んでもらうといい。

ぼくもあらためて、ジャック・ランシエールの『解放された観客』(東京大学出版会)、ジョルジュ・アガンベンの『事物のしるし』(ちくま学芸文庫)、平野圭の『かたちは思考する』(東京大学出版会)、イメージ文化史の鈴木雅雄の『シュルレアリスム、あるいは痙攣する複数性』(平凡社)、フランソワーズ・ルヴァイヤン『記号の殺戮』(みすず書房)、いまさらではあるとも思うがフェルディナンド・フェルマンの『現象学と表現主義』(講談社学術文庫)など、もう一度読みなおしてみたい。

[注20]最初に書いておいたように、スペクタクルは示威でもあった。示威行為はデモンストレーションであるが、これは英語の“demonstration”という綴りを見ればわかるように、そこに隠れていた“monster”(モンスター)を外に(de)暴いてみせること、「デ・モンスター」することをいう。ひそんでいた怪物を見せること、それが示威であり、デモンストレーションであり、スペクタクルだったのだ。

[注21]カール・シュミットやガタリはシチュアシオニストではないが、その思想の骨格に政治体と社会体と行動体の輻湊構造を暴いて、そこにつねに編集的社会像が立ちあらわれてくることを意図していたと思われる。そういうこと、もう一度考えてみたいのである。

⊕『スペクタクルの社会』⊕

∈ 著者:ギー・ドゥボール

∈ 訳者:木下誠

∈ 発行者:喜入冬子

∈ 発行所:株式会社筑摩書房

∈ 装幀者:安野光雅

∈ 印刷所:株式会社精興社

∈ 製本所:株式会社積信堂

∈ 発行:2003年1月1日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ Ⅰ 完成した分離

∈ Ⅱ スペクタクルとしての商品

∈ Ⅲ 外観における統一性と分割

∈ Ⅳ 主体と表象としてのプロレタリアート

∈ Ⅴ 時間と歴史

∈ Ⅵ スペクタクルの時間

∈ Ⅶ 領土の整備

∈ Ⅷ 文化における否定と消費

∈ Ⅸ 物質化されたイデオロギー

⊕ 著者略歴 ⊕

ギー・ドゥボール

1931年パリ生まれ。フランスの映画作家・革命思想家。57年、シチュアシオニスト・インタナショナル(SI)を結成。67年には『スペクタクルの社会』刊行により68年「五月革命」の先駆者と目された。72年のSI解散後は、イタリア・スペインの革命運動と関わりつつ映画製作・著作活動をおこなう。多発性神経炎の症状から苦しみを止めるために、過剰な飲酒となり、自殺を企て病により自殺。

⊕ 訳者略歴 ⊕

木下誠(キノシタ・マコト)

1956年,鳥取県に生まれる。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。その後、兵庫県立大学教授。フランス文学専攻。主な訳書は、ヴィクトル・セガレン『〈エグゾティスム〉に関する試論/覊旅』(現代企画室、1995年)、ギー・ドゥボール『スペクタクルの社会』(ちくま学芸文庫,2003年)など。