父の先見

死穢と修羅の記憶

幻戯書房 2009

編集:田口博

装幀:緒方修一

篠田監督とは一度しか出会っていないが、某文芸賞受賞パーティの会場で会ったとたん、開口一番「僕ね、松岡さんの千夜千冊を読むの、楽しみなんだよ」だった。こちらも監督の作品はもちろん見てきた。学生時代の《乾いた花》《心中天網島》は先鋭的で清新だったし、最後に《スパイ・ゾルゲ》で尾崎秀実を撮って引退したことには覚悟を感じた。

著書もおもしろく読んできた。とくに『日本語の語法で撮りたい』(NHK出版)がよく、語り下ろしではあったが、クレオール日本を突いて印象的だった。こういうことをはっきり言える映画人は、当時いなかった。作家では安部公房(534夜)くらい、哲学者では大森荘蔵くらい、研究者では今福龍太(1085夜)くらい、エッセイストでは片岡義男くらいだったろうか。

一方、最新の『路上の義経』(幻戯書房)はアジール日本に迫るもので、熊野を眺める和泉式部(285夜)から義経の流謫に及んで、映像的な民俗学の風情が綴られていた。

監督は昭和6年の満州事変のときに岐阜で生まれて、14歳で敗戦を体験した。十代半ばでの敗戦・占領、東京裁判は心にきつい。ゾルゲや尾崎を監督最後の作品にしたくなる経歴だ。谷川俊太郎、野村万作、磯崎新(898夜)、山口昌男(907夜)、高橋和巳、有吉佐和子(301夜)、勝新太郎らと同い歳だ。野坂昭如(877夜)は一ツ歳上の昭和5年だが、戦前は本と敗戦日本の極端すぎる変貌ぶりが、『この国のなくしもの』を書かせた。

高校は陸上部で、早稲田でも中村清に指導を受けて箱根で「花の2区」を走った。「箱根駅伝は神事だよ」と言っている。監督らしい言いつぷりだ。足を壊してアスリートをあきらめると、松竹撮影所に入り、大島渚・吉田喜重と「松竹ヌーベルバーグ」と謳われたが、前衛派というより日本文化を新しく意匠替えできる才能の持ち主だった。

若い吉右衛門と岩下志摩を粟津潔のグラフィズムで新たな近松に仕立てた《心中天網島》には、誰もがあっと声を上げた。その後の、坂口安吾(873夜)の佳作をアレンジした若山富三郎主演の《桜の森の満開の下》、放浪芸の悲哀を原田芳雄・岩下志麻・武満徹(1033夜)で雪中に染ませた《はなれ瞽女おりん》、皆川博子の原作をフランキー堺が蔦屋重三郎を、大道芸人十郎兵衛(実は写楽)を真田広之が演じた《写楽》、玉三郎に竜神・白雪姫を演らせて鏡花(917夜)に挑んだ《夜叉ケ池》など、いずれも「日本の心情」に訴える意欲作だった。

書家の篠田桃紅(343夜)が従姉である。早稲田時代のクラスメイトの白石かずこと暮らしたあと、ご存知、岩下志麻夫人との長い日々に入った。

本書は日本の芸能民の才能と宿命を縦横に追って、河原者の身になってその奥行きを描こうとしたものだ。

篠田さんは河原者の歴史や実態については、早稲田で河竹繁敏の教室に学んで以来、芸能百般にも古典にも、折口(143夜)、林屋辰三郎(481夜)、盛田嘉穂、網野(87夜)、山路興造、脇田晴子などの書物にも親しんで、ずうっと河原者としの芸能者のことを考えてきたようなのだが、そこには本書のサブタイトルにも顔を出している「死穢」と「修羅」が出入りしていた。キヨメとケガレの葛藤である。

芸能者が河原者であるというのは、昔の話ではない。いまなお続いている。実際にも監督の身近かでちょっとギョッとすることがあったらしい。

岩下志麻の伯母さんは河原崎しづ江である。しづ江さんは河原崎長十郎夫人だ。長十郎は歌舞伎界の因習に反逆して、中村翫勘右衛門らと組んで前進座を興した張本人である。

その河原崎の家は、江戸三座のひとつ森田座の控櫓(ひかえやぐら)として河原崎座の興行を任されていた。七代目の団十郎が『勧進帳』を初演したのが河原崎座で、その興行権を仕切っていたのは非人長吏の浅草弾左衛門(1284夜)だった。そういう由緒をもつ。

ある日、テレビの仕事でしづ江さんと志麻さんが大阪にいたとき、長十郎の贔屓筋から桂離宮をとびこみで見学できるという伝言が入った。さっそく行ってみたのだが、受付の老婦人は記帳した名と肩書をジロリと見ると、「河原もんは、いかん」と言って見学を拒絶した。

もうひとつあった。篠田さんが司馬遼太郎原作の《梟の城》を撮っていたとき、伊賀の忍者どうしが四条河原で芝居小屋や見世物小屋の人ごみに紛れて暗闘する場面があるのだが、そこに壬生狂言の音曲を使ってみようとして交渉したところ、保存会から「われわれが伝承している狂言は重要無形文化財で、河原乞食の芸とはちがいます」と断られたのだ。

これらのことは篠田にひそむ河原者の気概に火を付けた。あるとき善光寺で「おびんずる様」を見たとき、ハッとした。

賓頭廬(ビンズル)はブッダの弟子でありながら神通力を弄んで外道(げどう)となり、それでも衆生(しゅじょう)の救済に生涯を投げ出した。もともと芸能者というものはこの「びんるず」のような外道なのではないか。しかし、外道ではあってもそこにはスサノオ以来の「代受苦」(よさし)が試みられつづけたのではないか。ハッとしてそう確信したのだ。このこと、篠田の血に伏流していたものだった。

本書は芸能とは外道であり、芸能者とは河原者であることを追っている。本書が刊行されたころ、なかにし礼が「一読、衝撃をうけた」と述べていた。いま、マスメディアやテレビの芸能は衛生無害がよろこばれ、安全なはみ出し者が晒し者のように刺身のツマにされ、一方、出自を問われる外道や「反社もの」は排斥されている。そのこと、なかにし礼も苦虫を潰していた。だから本書の言い分に衝撃をうけたのだろう。

本書の話題はいろいろとびまわる。時代をまたぎ、トポスとテーマをまたぎ、主人公と脇役と神々と仏道をまたぎ、芝居の演目や諸文献を自在にまたぐ。ときどき自分が撮った映画の仕事の話もまじるし、福岡県吉富町の八幡古表神社などの旅先の見聞もまじる。すべては芸能のアウラを踏んでいくもので、学統などに従わない。

だから一貫した論旨で綴られているのではないが、読んでみればたちどころにわかるように、ちっともバラバラではない。思いつきで綴っているのでもない。すべての話題が傀儡(くぐつ)の空気を放ち、「かぶき」を纏い、出てくる人物やキュラクターの誰もがアルキ巫女で白拍子であり、スサノオであり蝉丸であり弾左衛門なのである。

だから本書は篠田正浩の「風姿花伝」であって「翁の座」であって、折口(143夜)・近松(974夜)なのである。読んでいると、呉服屋(悉皆屋)だったぼくの父親が初代吉右衛門や池田弥三郎と話していた雑談や、30歳前後に高橋秀元と毎夜「もうひとつの日本文化」をめぐって交わしていた頃を思い出す。415夜で千夜千冊もした『日本架空伝承人名事典』(平凡社)を何百回もめくっている話のようにも感じた。

そんな“日本芸能のメタストリーム”をめぐる哀切な推理に富んだ一冊なので、ここでその案内や紹介をするのは話題が錯綜しすぎてしにくいのだけれど、いわば次のような案配だと思われたい。まあ、ぼくの勝手な案内より本書に目を通されることを、ぜひぜひ奨めるが‥‥。

洛中洛外図には、五条の橋詰で散楽・田楽・辻芸・曲芸の類いが興行されていたことが描かれている。河原には角倉了以が寄進した畜生塚もあって、多くの謂れのない者たちが処刑されていた。秀吉・家康の時代は一統と太平のためには邪魔者をいくらでも平気で殺した時代だった。

家康は秀頼を殺し、愛児の国松は大坂城が落ちたのち「あおや」の手で六条河原で処刑された。その記憶も記録は、たちどころにデリートされ、なんらかの美談に転化されていた。

「あおや」は青屋だ。藍染めの染物屋のことをいう。「あおや人外の事」と蔑まれて、鎌倉時代から処刑を担う仕事を任された。頼朝の近くにいながら朝廷に無礼をはたらいたというので流された文覚上人が、義朝の首が落とされたときに見張り番をし、その首を葬ったのは青屋だったと言っている。

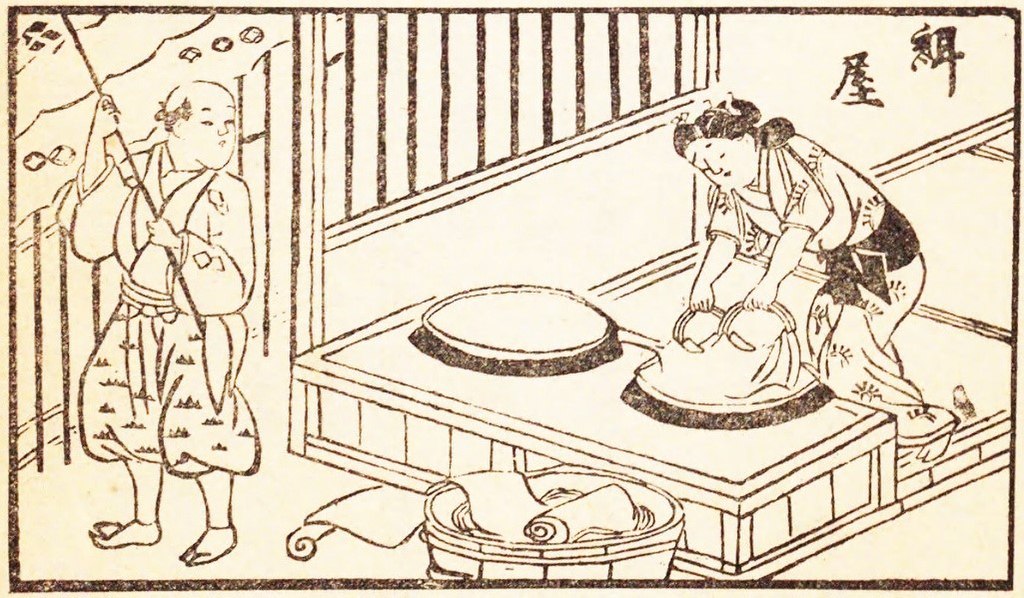

紺屋(広野)=紺掻き=青屋が忌わしい刑場とかかわりをもたせられたのは、原料の蓼科の植物を栽培し、木灰からつくった灰汁(あく)を発酵させるという仕事が、人気(ひとけ)のない水辺でおこなわれていたからだろう。脇田晴子の『日本中世被差別民の研究』(岩波書店)には九条河原に青屋の仕事場があり、東寺の境内で染物を干していたとある。ぼくの父も「あおや」のことは、よく知っていた。田中縁紅さんから、その手の話を聞いていた。

灰屋紹益(はいやしょうえき)という豪商がいた。遊芸史では『にぎはひ草』の綴り手として知られるのだが、光悦や角倉と同時代の文化の担い手で(本阿弥光益の子に生まれた)、六条三筋町の三代目吉野大夫をかこった。仕事は藍染め用の紺灰を仕切ることで、おそらく遊女や芸能者たちの斡旋や管轄にもかかわっていたとみられる。

青屋の扱われ方といい、灰屋紹益の実像といい、日本文化には裏の裏が動いていたのである。

洛中洛外図屏風の左雙には、壬生寺の境内に設えられた念仏堂で三匹の猿が縄にぶら下がって芸を見せている。壬生寺は融通念仏会の狂言、いわゆる壬生狂言が有名で、ぼくも子供時代に連れていってもらってその見世物っぽい出し物に興奮したのをよくおぼえているが、そこには河原者芸能との由縁があった。

壬生寺には狂言堂があって、その足場は「獣台」(けものだい)と呼ばれ、そこを起点に大綱が狂言堂を貫いている。その綱をつかって『鵺』や『蟹殿』などのケレンも演じられたものだ。縁者が舞台から飛びこんで姿を消せる「とびこみ」も床下に備わっていた。そういうところに猿芸人たちが呼ばれた。

三匹の猿芸は、のちに狂言『靫猿』(うつぼざる)などに洗練されたものの原型だったと思われる。『靫猿』は大名の狩猟予祝のために獣を血祭りにあげるという古俗をのこした狂言で、大名は狩装束を着る。今日の上演台本では皮を剥がれそうになった子猿に慈悲がほどこされるというものになっているが、当初はもっときわどいものだったにちがいない。

猿芸や猿楽(申楽)は観阿弥・世阿弥によって能楽になる。そこには「遊楽の道は一切物まねなり」と世阿弥が『申楽談義』に言い切った芸道観が控えていた。「ものまね」は物学と書くが、この「もの」とは「ものものしい」「ものすごし」「ものがなし」の霊(もの)のことである。ものまね芸は田楽や猿楽などの見世物に出入りする「もの」に発していた。

しかし、こうした見世物性は散楽系の雑芸として、しだいに能楽から排除されていったのである。それを壬生狂言や各地の祭礼行事が引き取った。そのぶん能は式楽となり、能楽堂はフォーマルなものとみなされ、雑芸がおこなわれるところは民衆センター化し、やがて悪所化していった。

そもそも壬生寺の融通念仏会というのが、一遍上人が唱導した時衆たちの念仏踊りをルーツのひとつにしていたわけである。そこには癩者や乞食が覆面をしてまじり、時衆からは善男善女として扱われた。こういう裏の裏のこと、当時はみんな察知していた。

日本の芸能はその本質を漂流させてきた。多くの芸能者は漂泊者や放浪者だったのだ。それを折口は「ほかひびと」の伝承と捉えたが、柳田(1145夜)は『女性と民間伝承』などで女性の介在を重視した。何を伝承していたのか。たとえば歩き巫女や歌比丘尼たちは、恋多く遍歴に向かった和泉式部のことを語り歩いていた。巫(かんなぎ)である。

篠田はそうした「巫」を描きたい。卑弥呼や瞽女を描いたのはそのせいだろう。さらに汐汲み、白拍子、傀儡女、多くの遊女(アソビ)、辻君、花魁、娼婦、旅芸人、ストリッパー、フーゾクの女なども映画にしたかっただろうと思う。

ぼくとしては青墓の乙前(おとまえ)や、乙前に惹かれて妖しくなっていく後白河を登場させた『梁塵秘抄』(1154夜)なんて演目を、篠田流の映像的な物語にしてほしかった。

乙前は美濃青墓の目井という長者の娘である。その青墓には源平時代に大炊(おおい)という傀儡の女長者がいて、そこに身を寄せたのが都落ちした源義朝だ。頼朝・義経の父である。できれば、この義朝も映画にしてほしかった。日本人が知るべきは、義経よりも義朝なのである。平治の乱をおこし、浴室で殺害された。

日本芸能に携わった「巫」は、たんなるシャーマニズムでは解けない。その奥には権力者の落魄と漂泊者の宿命がちらつく。そこにはヒルコ伝説やエビス信仰が慟哭する。遊女たちが大切にしてきた百太夫なども出入りする。百太夫は傀儡の流れをうけた木偶(でく)である。

このように見てくると、その後の近松の人形浄瑠璃がどんな歴史と定めを背負って出現してきたのか、そこから今日のわれわれが何を見届けていけばいいか、とても重大な「結び目」だったということが浮上する。

十二段浄瑠璃のこと、義太夫節のこと、人形遣いのこと、太棹三味線のこと、道行(みちゆき)というしくみのことなども、そういう文脈で語られるべきだということになる。

近松によって、これまでの河原者の芸能のいっさいが舞台に綜合されたのである。ここに「死穢と修羅」とがみごとに組み立てられ、その後の何百何千の鑑賞に耐えるものになったのだ。篠田監督はきっと「映画の近松」をめざしたかったのだろう。

近松は『難波みやげ』で「浄るりは憂(うれひ)が肝要也」と書いた。この「うれひ」は豊後節のように泣かせるものではありませんとも断った。浮世を憂世とみなすこと、それが「うれひ」だ。

近松の宗家は近江大津を在所とする。逢坂の関の蝉丸神社の近くに三井寺別所の一つの近松寺(ごんしょうじ)があって、以前は高観音と呼ばれて大きな山門が評判だった。近松はいつからかこの門前の徒であったようで、おそらくは山門に由来して門左衛門を名のった。諏訪春雄や近松洋助や福家俊彦の説である。祖父や父親は武士だったようで、武門としての名は杉森信盛といった。

中世以来の蝉丸伝説のごく近くに青少年近松(杉森信盛)がいたということは、それまでの河原者芸能をファインな式楽能でも嘆きの説経節でもないもの、すなわち人形浄瑠璃(当時は「操り」と言われた)に昇華してみせたその後の腕前を語るにふさわしい。蝉丸神社や三井寺別所は説経をはじめとする遊行芸人の総元締め、あるいは宿神のはたらきをもたらすようなところだったからだ。

その近松が書き上げた最初の人形浄瑠璃本格作品が『出世景清』(1685)であったこと、まことに納得がいく。頼朝暗殺を謀りながら露見して死罪になるところを清水(きよみず)の千手観音が身代わりになって助けられた悪七兵衛景清の顛末である。助けられた景清が目の見えるうちは頼朝への恨みは消えぬと自身の両眼を刳り貫くという顛末は、凄まじい。近松は道頓堀に竹本座をおこした竹本義太夫の求めに応じて、あたかも満を持していたかのようにこれを書いてみせたのである。

義太夫はその前の名を清水理太夫といい、その前の名を天王寺五郎兵衛といった。宇治座の宇治加賀掾のワキだったのが五郎兵衛で、加賀掾の典雅だが弱々しい語りを勁いメリハリのある語りに変え、やがて理太夫をへて竹本座を構えた竹本義太夫になった。

近松はそれまでは京都四条の都万太夫の道具方として歌舞伎舞台の修繕などをしながら、堺に出入りして徒然草の講釈師として修行を積んでいたとおぼしい。

それが一挙に傑作の出現に向かい、早くも「うれひ」の本来の片鱗を綴ってみせた。その「うれひ」が義理と人情のぎりぎりの綱引きの極限的表現として、その後の『曾根崎心中』や『心中天網島』になっていったこと、近松の「日本芸能の裏の裏読み」の才能からすれば当然のことだったのだろう。

明暦年間に金平(きんぴら)浄瑠璃が登場した。薩摩浄雲の門下にいた和泉太夫が試作した。

天和から元禄にかけて日本文芸が革命をおこした。いずれも俳諧や雑俳から生まれた才能だ。西鶴(618夜)の『好色一代男』『日本永代蔵』と芭蕉(991夜)の『野ざらし紀行』『奥の細道』だ。これで日本文芸が一変した。

つづく元禄15年(1702)、赤穂の四七余人の浪士が討ち入りを果たし、切腹や打首になった。翌年、お初と徳兵衛が曾根崎天神で心中した。死んでいく者の「うれひ」が一挙に浮世を憂世にしていったのだ。

やがて人形浄瑠璃を生身の役者が演じる時代がやってきた。団十郎の荒事と坂田藤十郎の和事が代表した。役者たちはそこでは人形に託した近松の「うれひ」を仕草やセリフ回しで変化させて演じてみせた。とくに藤十郎の「やつし」は生身の役者の演技力が生み出したものだった。

『夕霧名残の正月』から『廓文章』へ、藤十郎の「やつし」は冴えた。「やつし」には見栄と落魄、矜持と失意が入り交じる。金子吉左衛門の『耳塵集』や東三八の『賢外集』に詳しい。

この「やつし」を日本芸能が近世において追求する気になったこと、意外に語られてこなかった。けれども篠田はさすがにそこを見抜いた。芭蕉が「しをり」を求めたこと、近松が紙屋治兵衛に描いたこと、鶴屋南北が民谷伊衛門に託したこと、そして篠田監督自身が坂口安吾や尾崎秀実に認めたことは、「やつし」に及んだ芸能表現にひそむ「気概の表象」においてつながっていたのである。

我田引水になるけれど、このことについて、ぼくも田中優子さんとの対話本『日本問答』『江戸問答』(岩波新書)に、「見立て/やつし/俳諧/連/もどき」として語ってみた。

ごくごく一縷の案配を紹介したにすぎないが、篠田さんはこうした芸能談義をつねに河原者の位置で起居しながら自在に綴ったのである。

最初に書いたように、ぼくは『日本語の語法で撮りたい』に共感して、その後の篠田の映画の見直しや、評論集『闇の中の安息』(フィルムアート社)、明石散人と対談して天皇をめぐった『日本史鑑定』(徳間文庫)、ゾルゲに触れながら戦前日本と戦後日本を抉った『私が生きたふたつの日本』(五月書房)、従兄弟でもある若山滋がファシリをしてジャニーズや韓流を話題にした『アイドルはどこから』(現代書館)、本書の続編ともいうべき『路上の義経』などを読んできたのだが、なんといっても本書が一番だった。

本書は2010年度の泉鏡花賞を受賞した。篠田さんにふさわしい賞だ。五木寛之が金沢市のために設定した文学賞である。ただ、ろくに書評されていない。日経で紹介されていたのと毎日で池内紀が絶賛していたくらいだったか。田中優子(721夜)もどこかの新聞のコラムで褒めた。

あまりに縦横無尽の書きっぷりで書評しにくかったのだろうと思うけれど、書評紙の担当編集者はこういう本をこそ指定するべきで、書評者は論壇時評めいて本を案内することなど早くやめるべきなのである。ぼくは近大アカデミックシアターの書棚では本書をキーブックに指定しておいた。

後記に、平成20年(2008)に福岡県築土郡吉富の八幡古表神社と壇ノ浦・赤間神宮を訪れたときのことを書いている。その思い出語りがいい。

古表神社は宇佐神宮の摂社で、神功皇后と虚空津比売命(そらつひめ)を祀っている。神舞殿で昔ながらの細男舞などや神相撲などが演じられるので、それを見にいった。海人族隼人(はやと)が治めていたでろう土地の社に、40体の力士人形が国津神として相撲を演じるのを見ながら、篠田さんは「操り」の背後に東シナ海や日本海やポリネシアを渡ってきた者たちの「記憶」が投影されているように感じた。

つづいて下関から壇ノ浦にに入った篠田さんは、赤間が関に阿弥陀寺が建立され、平家の怨霊を鎮めざるをえなかった残念の歴史の「記憶」がよみがえってくるのを感じつつ、耳なし芳一のおそろしい物語に思いを馳せる。

おそろしさは阿弥陀寺が安徳天皇を祭神とする赤間神宮に変容したことで薄れたはずだが、篠田さんはいつでも耳なし芳一ふうの「語りもの」を、反復して聞いていくのである。河原者の「語り」はいつまでもくりかえされるものなのである。

この河原者の唄、とうてい鳴りやまない。鳴りやんでもらっても、困る。いまは「死穢」も「修羅」もポリティカル・コレクトとコンプライアンスによって、御法度になりすぎた。これでは困るのだ。4代目市川団十郎がこんな句を詠んでいた、「錦着て畳の上の乞食かな」。

⊕『河原者ノススメ』⊕

∈ 著者:篠田正浩

∈ 発行者:田尻 勉

∈ 編集人:田口博

∈ 発行所:幻戯書房

∈ 印刷・製本:中央精版印刷株式会社

∈ 装幀者:緒方修一

∈ 発行:2009年11月1日

⊕ 目次情報 ⊕

∈河原という言葉

∈排除された雑技芸

∈劇的なるもの

∈「猿」について

∈漂流する芸能

∈神仏習合の契機

∈「翁」について

∈清水坂から五条通りへ

∈白拍子とは何か

∈興行者の誕生

∈歌舞伎と浄瑠璃

∈近松門左衛門

∈すさまじきものは宮仕え

∈助六誕生

∈東洲斎写楽

∈東海道四谷怪談

∈團十郎追放

∈河原者の終焉

∈∈ 後記

∈∈ あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

篠田正浩(しのだ・まさひろ)

映画監督。1931年、岐阜県生まれ。49年、早稲田大学第一文学部入学、中世・近世演劇を専攻。53年に早大卒業後、松竹撮影所入社。60年に『恋の片道切符』で監督となる。大島渚、吉田喜重らとともに「松竹ヌーベルバーグ」として前衛的名作を発表。66年、松竹を退社してフリーとなる。67年、独立プロ・表現社を妻の岩下志麻とともに設立、自主制作をはじめる。2001年、早稲田大学特命教授に任命される。03年、『スパイ・ゾルゲ』を最後に監督業引退。