父の先見

筑摩書房 1976

後白河法皇が今様に狂った。今様というのはそのころのポピュラーソングのことだ。狂ったというのは、当時は熱中したという意味だ。遊女たちが口ずさんでいた今様に法皇が熱中したのだから、これは珍事であった。

たんに熱中しただけでなく、後白河は少年期から今様が好きで、名のある女芸人を次々に召し寄せては自分でマスターした。ついには青墓(岐阜県大垣近辺)の乙前という老いた遊女のところに通って(あるいは呼んで)、口移しに今様を習い、当代一の歌唱力といわれるほどにまでなった。

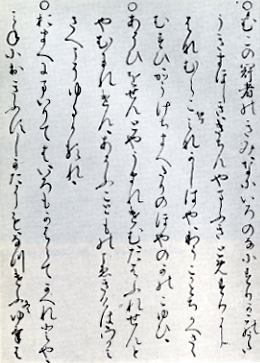

その今様を後白河みずから撰歌し、編纂し(むろんいろいろ手助けがあったのだが)、しだいにまとまっていったのが現在の『梁塵秘抄』である。「梁塵」と名付けられたのは、今様が歌われれば、建物の梁の上に積もる百年の塵さえ動くほどに心を揺さぶる歌だったという意味だ。どういう歌だったのか。

今様は文字通りには「当世風」(モダンスタイル)という意味である。だから端的には、今様というのはポップスとか流行歌とかと思えばいい。それでまちがいはない。が、ポップスとしては、いまどきの出来とは格段に異なる。何が異なるかといえば、歌詞のバックヤードにたくさんの神仏が控えていて、そこが広大で深遠だ。かつ言葉が徹底してよく陶冶され、それでいてシンプリファイされた編集推敲がされている。リズムもいい。字余りもうまく入れこんである。

編集推敲されているのは多くの語り方や歌い方が錬磨されてきたからで、今様のどれひとつとして一夜でできたものではないからだ。

ただし、どんな歌いぶりだったかはわからない。メロディもわからない。『紫式部日記』には「今様はをかしかりけり」というふうに、『枕草子』には「今様はながくてクセづきたる」とあるから、ともかくもよほど気分の乗るニューポップスだったのだろうと想像できる。クセとは曲の節まわしのことをいう。伴奏はおそらく鼓や小太鼓やササラだけ、もしくは手を打った。

今様の曲節ははっきりはしない。ぼくはかつて宮内庁楽部の芝祐泰が《蓬萊山》を復曲したものを国立劇場で聞いたことがあるのだが、そのときはどうにも間延びしすぎていて、これが今様なのだろうかと訝しく思ったものだ。

それよりも桃山晴衣の試みのほうが今様めいていると感じた。桃山さんはただ歌うだけではなく、自身、岐阜の郡上八幡に住んで青墓の乙前のことを徹底して調べ、そのことをめぐる本も書こうとしている。その桃山さんのクセのほうがおもしろい。『梁塵秘抄口伝集』にも、「はかせのゆふゆふときこえるは悪しく、只一息に声のたすけなく、さらさらと常の言葉をいふ如く謳ふべし」とある。「はかせ」とは楽譜のことをいう。ようするに、かなり素直で軽快な節まわしだったのである。

今様の当時の曲節はあきらかではないのだけれど、それを含めて作詞者も一人としてあきらかではないところが、今様らしいところでもある。想像をたくましくするしかないところが、今様に接したわれわれのたのしみになる。

きっと歌い手あるいは作り手の多くは遊女であろうと思われるが、そこに数多の語り部たちも加わったろう。そういう遊女と語り部たちが語り継ぎ、歌い継いだ文言が、七五調あるいは八五調子の独得のリズムとなって定着した。一人の才能ではここまでの今様にはならなかった。そこにとてつもない面目がある。

西郷信綱がものした本書は、もともとは筑摩の「日本詩人選」というユニークなシリーズの第22巻に書きおろされた。山本健吉が大伴家持を、中村真一郎が建礼門院右京大夫を、丸谷才一が後鳥羽院を、吉本隆明が源実朝を書いた。このシリーズを愛読していたぼくは、やっと『梁塵秘抄』を「当時の意味の内側」から解いている一書に出会ったという感じをもった。

西郷は歴史学や人類学にもあかるい国文学者で、『梁塵秘抄』の専門家ではない。けれどもその今様読みはさすがのもので、ずいぶん堪能させられた。その前に読んだ『古代人と夢』(平凡社)もすばらしく想像力ゆたかなもので、この一冊にも満足した。西郷は面影の研究者でもあった。今宵はその30年ほど前の“読中感”なども思い出しながら、ぼくなりの今様案内をしたい。

もともと今様には、法文歌、四句神歌、二句神歌、長歌、旧古柳、郢曲、足柄、黒鳥子、伊地古、旧川、田歌、初積、片下、早歌、娑羅林、権元、満古……といったものがある。これらがいちいちどういうものであったかは略するが、『梁塵秘抄』に収録されたものは法文歌や神歌が最も多い。

法文歌は仏教的な内容を歌った今様をいう。後白河はそこそこ天台教学に関心が深かったので、日吉や熊野にまつわる今様を多く撰歌しているのだが、法華経もの、大日如来を詠った真言もの、浄土ものも少なくない。

とくに『法華経』については28品ことごとくを今様にしているのが壮観だ。そうしたなかで最もよく知られているのが、「仏はつねにいませども 現ならぬぞあはれなる 人の音せぬ暁に ほのかに夢に見へたまふ」であろう。これは『法華経』寿量品に取材したもので、「われは常にここに住すれども云々」をもとに、これに和讃の言いまわしを加えている。夢と現が往復し、出入りし、息をひそめて仏の面影を追っているのが、やるせない。

舌を巻いたのは、各種の経典の特色をそれぞれ歌い分けている今様だ。まさに“仏典キャッチフレーズ”として巧みに練り上げられている。こんなに古典や説話や伝承を織り込んだキャッチがつくれるコピーライターは、平成の世には一人としていない。たとえば、次の通り。

(華厳経)

華厳経は春の花

七所八会の園ごとに

法界唯心 色深く

三草二木 法ぞ説く

(阿含経)

阿含経の鹿の声

鹿野苑にぞ 聞こゆなる

諦縁乗の 萩の葉に

偏真 無漏の 露ぞ置く

(般若経)

大品般若は 春の水

罪障 氷の解けぬれば

万法空寂の 波立ちて

真如の岸にぞ 寄せかくる

(法華経序品)

空より華雨り 地は動き

仏の光は 世を照らし

弥勒文殊は 問ひ答へ

法華を説くとぞ かねて知る

神歌も、神々の名や神社の名をあげて、これを歌い分けている。よほど遊女たちにとって、神仏は“お仲間”だったのだろうことを感じさせる。一首のうちにいくつもの神奈備を織りこんだ歌もある。たとえば、

神のめでたく現ずるは

金剛蔵王はちまん大菩薩

西宮 祇園天神大将軍 日吉山王賀茂上下

関より東の 軍神

鹿島香取 諏訪の宮

また比良の明神 安房の州 滝の口

小鷹明神 熱田に八剣

伊勢には多度の宮

ぼくは2004年から「連塾」というものを始めた。1年半にわたって「日本という方法」をめぐる八荒(八講と称ばなかった)をほぼ5時間ずつ語ってみたのだ。植田いつ子・金子郁容・高橋睦郎・北山ひとみ・田中泯・内田繁・福原義春・野田一夫・中村吉右衛門・山口小夜子・黒澤保樹・新宅正明・柳家花緑・岡本敏子・山口昌男・松永真理・樂吉左衛門らが聴きに来てくれた。その第二荒で、「住吉四所の御前には 顔よき女體ぞおはします」をタイトルにもってきた。

これは、今様神歌の「住吉四所の御前には顔よき女体ぞおはします。男は誰ぞと尋ぬれば、松が崎なる好き男」から採ったもので、住吉の女神を偲んだものが元歌である。住吉あたりにいた遊女たちとのダブルイメージが歌の外へ滲み出ていて、忘れがたい。「連塾」ではこのタイトルにふさわしく、冒頭を椎名林檎の《罪と罰》のアヴァンギャルドな映像で始めてみたものだった。

法文歌も多様だが、神歌も多様かつ出来がいい。諸国の神さま大好き歌が多いけれど、決して神にひれ伏してはいない。それでいてどの章句にも敬虔な姿勢が香ばしい。

ざっとこういうぐあいに『梁塵秘抄』は集歌されているのだが、ともかくも何度読んでも、神仏習合・和光同塵、こみあげる律動がある。

今様を各所で歌い継いでいたのは遊女たちである。『梁塵秘抄』をたのしむには、この遊女たちに親しんでおく必要がある。

遊女たちは当時は遊女とか傀儡子とか白拍子と呼ばれていた。傀儡子は箱状のものに小さな人形を入れて各地をめぐり、それを出して箱の上で人形ぶりを見せ、それに歌をつけていた。だから厳密には傀儡子といえば人形遣いのことになるのだが、当時はもっと広い意味で傀儡子と呼んだ。白拍子も各地を巡遊する芸能の民で、白い装束に男の烏帽子をつけて舞い歌った者たちをさすのだが、そのうちもっと広く女の遊民をさす呼称になっていた。

そういう遊女たちが、ではどんな日々をおくっていたかというと、歌い、舞い、春をひさぐとともに、さまざまな神仏に祈り、神仏に遊んでいた。『梁塵秘抄』にはそういう遊女の独特の好みが示されている。

遊女の好むもの

雑芸 鼓 小端舟

おほがさ翳し 艫取女

男の愛祈る百大夫

これでわかるように、遊女は雑芸に秀でていた。鼓をもっていたことも見えてくる。大笠をかぶった艫取女の漕ぐ小端舟というものに乗って、貴族たちの舟に近づいていった光景も目に浮かぶ。

大江匡房に『遊女記』というものがあり、当時の遊女が江口や神崎などの川沿いに遊女宿を営んでいたことを綴っている。小端舟はそういう河港に遊びにきた男たちを相手にするための舟だ。遊女たちはこうして男たちに春や媚を売っていたのだが、その実、心のなかで百大夫に祈って身の無事を案じていた。今様はそこをうたった。まさに自分たちの境遇や心境を歌っている。

百大夫は遊女や郭の女たちが信仰していた民間神のことをいう。道祖神に似たもので、陽物を象っていた。つまりペニスである。しかし遊女たちは、一方ではわが子の行く末を案じていた。有名な今様がある。

我が子は十余に成りぬらん

巫してこそ歩くなれ

田子の浦に汐汲むと いかに海人集ふらん

まだしとて 問ひみ問はずみなぶるらん いとほしや

12、3歳ほどになっただろう我が子が巫となって諸国を歩いていると聞いているが、田子の浦あたりで海人たちにからかわれてもいるのであろう、いとおしい、といった意味だ。あきらかに遊女の親がこの心情を言葉にしたのだと推察される。

それを五七五、七七、五五七五にまとめ、さらに五七五、五とまとめた。それだけではない。ここには「汐汲み」という苛酷な職能をもった者たちの悲哀と強さ(それが『山椒太夫』の物語などにあらわれているのだが)、田子の浦という歌枕がもっている当時の風景(名所)の普遍性、その世界に我が子を送りこんだ遊女の家というもの、そういうことが過不足なくあらわされていて、切々たるものがある。

我が子は二十に成りぬらん

博打してこそ歩くなれ

国々の博党に さすが子なれば憎かなし

負かいたまふな 王子の住吉西の宮

ここでは我が子は20ほどになっている。男の子であろう、フリーターやヒッピーめいていた。博打をしているという噂も聞いた。前の歌もこの歌にも「歩く」という言葉が出てくる。たんに歩くことをいうのではない。行方定めず流浪するという意味だ。だから遊女が歩けば「歩き巫女」であり、男が歩けば流浪人か博打者のたぐいをあらわした。我が子もそんなふうになっているのかもしれない。『宇津保物語』にも「博打不孝のもの」とある。

よほど我が子の境遇と博打者の境遇とがくらべられたのであろう。今様には博打のことを歌ったものが多い。たとえば「博打の好むもの 平骰子 鉄骰子 四三骰子 それをば誰か打ち得たる 文三 刑三 月々清次とか」、「博打の願ひを満てんとて 一六三と現じたるとか」、「法師博打の様かるは 地蔵よ迦旃二郎 寺主とか」というふうに出ている。

もっと痛切なのは、次の今様だ。「媼の子供の有り様は 冠者は博打の打ち負けや 勝つ世なし 禅師はまだきに夜行好むめり 姫が心のしどけなければ いとわびし」。

こうした遊女の日々をさらに比喩的に歌って、みごとなアブダクションを見せているのが、次の今様だろう。

舞へ舞へ蝸牛 舞はぬものならば

馬の子や牛の子に 蹴ゑさせてん 踏み破らせてん

真に美しく舞うたらば 華の園まで遊ばせん

西郷信綱もこの蝸牛の歌にはよほど関心をもったと見えて、それだけで一章をもうけた。「舞ふ」という感覚が遊女の日々にも通じるからである。

実際にも『梁塵秘抄』には、ほかにも「をかしく舞ふものは」と問うて、「巫 小楢葉 車の筒とかや 平等院なる水車」と続け、さらに「囃せば舞ひ出づる蟷螂・蝸牛」というふうに「舞ふ者の宿命」を結んだ今様が入っている。巫女と蝸牛がくらべられているのだ。その舞々する遊女が、いずれは「華の園」でこそ遊ぶものなのだという理想も語られている。表現は平明だが、やはり哀切が漂っている。

このような『梁塵秘抄』について、兼好法師は『徒然草』に「梁塵秘抄の郢曲の言葉こそ、また、あはれなる事は多かめれ」と書いた。

今様が歌われているのを聞いたのではなく、『梁塵秘抄』という冊子を文字として読んだという感想である。すでにニューポップスとして法皇まで夢中にさせた今様は、兼好の時代にはもはや歌われなくなったか、遊女の宿にしか聞こえぬものになっていたのであろうか。少なくとも世間の噂に聞き耳をたててきた兼好にも、さすがに聞こえぬものになっていた。そこで兼好は、これは読んでもおもしろいと言ったのだ。つづけて、こうも書いている、「昔の人は、ただいかに言ひすてたることぐさも、皆いみじく聞ゆるにや」。

歌いっぱなしの歌の文句にも、昔を偲ぶ「あはれ」がよくもあらわれているものだという感心だ。「音楽の次元」としての今様が「言葉の次元」としての今様になっていた時代の感想なのだが、それがかえって今様の節まわしを知りえないわれわれが、いまもって今様を偲びたくなるのと同じ感想になっている。

ところでわれわれは「古様」と「今様」をどのように感じていけばいいのであろう。『梁塵秘抄』ばかりのことではない。どんな流行も今様であり、それはいずれ古様になっていく。そこに残るのは面影ばかり。そこをどう見るか。どう感じるか。

ぼくはかつて、神楽歌、催馬楽、唄、声明、講式、朗詠に分け入ったことがある。『梁塵秘抄』に堪能してから10年ほどあとのことだ。そのとき実は、今様の大半の起源がこれらにあるのではないかと思った。

たとえば神楽歌ならば、こうである。「深山には 霰降るらし 外山なる 真拆の葛 色づきにけり 色づきにけり」(庭火)。また、「何つけいづれそれも や 止まり かの崎越えて 深山の小葛 繰れ繰れ小葛 鷺の頸取らろと いとはた長うて あかがり踏むな 後なる子 我も目はあり 先なる子」(早歌)。

催馬楽の「東屋の 真屋のあまりの その雨そそぎ 我立ち濡れぬ 殿戸開かせ」や、「伊勢の海の きよき渚に 潮間に なのりそや摘まむ 貝や拾はむや 玉や拾はむや」などにも、今様の先行を感じる。

神楽歌や催馬楽は宮廷歌謡だったので、いまでも宮中楽部の楽人たちが当時をほぼ再現して継承している。それらを聞くと、いかにも雅びなのである。さきほど書いたように、現在の今様の再現の節まわしも雅びすぎて、とうてい今様とは思えない。ということは、われわれは今様の音楽性だけではなく、身体性を失ってしまったのだ。兼好法師は「読む今様」をおもしろがったけれど、実は「聞く今様」をわれわれは喪失したままなのである。

今様は時代とともに何かを失ってきた。そして忘れられていった。ヒットソングやポップスの宿命かもしれない。そのため歌いっぷりがわからない。唄、声明、講式、朗詠などは仏教音楽であるだけに、いまだに寺院のなかで朗唱されているものが多く、だいたいの歌いっぷりがわかる。そこにはあきらかに仏教音楽としての濃い特色をもっていることが実感できる。しかし今様はそういうものとも異なっていたのだろうと思う。だから忘れられていったのだろう。

あるとき、『閑吟集』を読む機会があった。『梁塵秘抄』から300年ほどたったのちに流行した小歌を集めたもので、大和節、近江節、田楽節、早歌、放下歌、狂言小歌などが収録されている。どんなものかというと、たとえば以下のようなものをいう。

月は傾く泊り舟 鐘は聞こえて里近し 枕を並べて

お取梶や 面梶に さしまぜて 袖を夜露に濡れてさす

忍ぶ身の 心に隙はなけれども

なほ知るものは涙かな なほ知るものは涙かな

こうした小歌も節まわしは残っていないけれど、謡曲や早歌やその後に流行した隆達小歌などからさまざまな推理ができて、だいたいはこういうものだったろうという見当がつく。

おそらく今様は、この小歌や隆達小歌ともちがっている。ということは今様は、宮廷歌謡の神楽歌や催馬楽とも、仏教的な声明や講式とも異なるヒットソングだったわけで、それは時代がすぎても古様とならなかったものなのだ。ただ復活しなかっただけなのだ。

今様は、江戸時代にも明治時代にも復曲しなかった。今日なお復活していない。せめてその面影を真近かにしたいものである。北原白秋が、こう詠んでいた。「ここに来て梁塵秘抄を読むときは金色光のさす心地する」。