父の先見

新潮社 1959

Alain Robbe-Grillet

La Jalousie 1957

[訳]白井浩司

編集:酒井健次郎

装幀:上口睦人

ミュージシャンの菊地成孔が過日の「アラン・ロブグリエ/レトロスペクティブ」という催しのとき、日本人はあらかたフランス文化を旨く賞味してきたけれど、その日本人にも「喰えねえフランス」っていうもんがあるんだよねと言っていた。

兆民・荷風から白樺派・小林秀雄まで、石井好子から金子由香利まで、二人の白井から蓮實・鹿島まで、たしかに日本はフランスパンを上手にちぎって食べてきた。けれども、なんじゃこりゃと思ってきたところもあったはずなのである。ゴダールやサロートやソレルスになんじゃこりゃを感じた連中もいたし、カワイイ派女生徒たちの「リセ」至上主義や「オリーブ」商品主義のパレードに呆れた者たちも少なくない。こちらのなんじゃこりゃは酒井順子が「ユーミンの罪/オリーブの罠」と名付けたやつだ。

ぼくは必ずしも「フランス食わず嫌い」ではない。ほとんど授業には出なかったけれど、一応は早稲田のフランス文学科に入ったのだし、最初の海外旅行はパリのカイヨワとマンディアルグとフーコーの家に行くことだった。

バター味の濃いフランス料理がひどく苦手なのと、パリにいるとたいてい苛々してくることと、あのさえずり型のフランス人のお喋りにうんざりすることとを除けば、バルザックも、コレットやゴルチェのモード感覚も、ネルヴァルの神秘主義もリラダンの人工感覚もミショーのメスカリン感覚も、かなり気にいっている。セザンヌには驚けなかったが、パウル・クレーからはそうとうの影響を受けたし、デリダには感じなかったが、ガタリには感じた。ドビュッシーやアルトーとなると、他の追随を許さない。

そういうことはともかくも、フランス人の「新しもの」好きは、それはそれで悪くない。ボージョレ・ヌーヴォー騒ぎは嫌いだが、ヌーヴォーロマン(Nouveau roman)やアンチロマン(Antiroman)なら、方法文学の試みとしてそれなりに襟をただしてきたつもりだ。アラン・ロブグリエの文型と映像をまたぐ作品群も、そこそこ注視してきた。今夜はそのロブグリエを摘まみたい。

ロブグリエの最初の作品『消しゴム』(河出書房新社・光文社古典新訳文庫)はセンセーショナルな話題をまいた。一九五三年のミニュイ社の深夜叢書だ。たしか、まっさきに絶賛したのはロラン・バルトで、「これは対物的文学だ」と言った。オブジェクティブだというのだ。

ワラスという秘密警察の男が黒幕政治家のデュポンを殺すという一応の筋立てになってはいるのだが、ワラスは自分がデュポンの息子だということを知らないままに、話が進む。オイディプスの筋立てをまるまる踏襲しているのに、そのことは読む者に伝わらない。筋立ては仮の措定にすぎない。そのかわりロブグリエは話のいっさいを「物」に属した視点で綴る。用意周到の確信犯だった。

何がなんだかわからないというギョーカイ反応は多かった。カフカやカミュの「不条理」とはだいぶん違っている。何かを社会的に主張しているわけではなく、方法に投企している。何じゃこりゃ? そこでサルトルが「これはヌーヴォーロマン(新しい小説)というものだ」と言った。ロブグリエも一九六三年になって『新しい小説のために』(新潮社)を書いた。世界中で翻訳された。

一九五五年の二作目の『覗くひと』(冬樹社・講談社文芸文庫)では、そのヌーヴォーロマン風の「物」に属した視線的な文章が、観察者(登場人物)の感情をあえて押し殺しているように書かれているのがさらに如実になってくる。そのぶん、いささか苛々させた。オブジェクティブな言葉づかいで苛々させなかったのは、当時の例でいえばフランシス・ポンジュの詩集『物の味方』(Le parti pris des choses)のほうだ。ポンジュの詩は入沢康夫さんに勧められて、読んだ。

三作目が一九五七年刊行の『嫉妬』だ。さらにセンセーショナルに迎えられた。夫のあるAという女と、妻(クリスチアーヌという)のある男(フランクという)がバナナ園のある熱帯地方のどこかで恋しあっているのだが、どうやらその一部始終を見ている人物がいるらしい。作品の中でそれが誰かは示されないし、その男のことは一行も出てこない。けれども、それがおそらくはAの夫であろうことが、読みすすめていくうちに、なんとなく見当がつく。嫉妬しているのはこの男なのだ。けれども登場してこない。ロブグリエはその気配すら消した。ただオブジェクティブな出入りばかりが綴られる。

原タイトルの“jalousie”というフランス語は「嫉妬」という意味のほかに「ブラインド・カーテン」の意味ももつ。英語訳の「ジェラシー」や日本語訳の「嫉妬」ではこの二重性がまったく伝わらない。けれども「ジャルジー」こそはまさにこの物語の土台を措定している構造なのである。

ロブグリエはジャルジーを暗示させつつ、いわば客観を装う主観を小説全体の擬似構造にしてみせたのだった。そのためバナナ園の細部や日用品や建物の一部を、文芸的ブラインドを通して執拗に描写した。こんな小説は、かつてなかった。そうしたら、ヌーヴォーロマンな映画が登場してきたのである。

一九六四年、早稲田でジグザグデモにあけくれながら、何月のことかは忘れたが、ぼくはアラン・レネの《去年マリエンバートで》を観た。授業には出ず、本を読むかデモに出るかアジビラを切るかの日々で、それ以外は気になるライブに行くか、そうでなければ映画か芝居か舞踏ばかり観ていたので、そんな中でたまたま観たのだろう。

《去年マリエンバートで》は「ヌーヴェル・ヴァーグ」(Nouvelle Vague)という触れ込みのモノクローム映画だった。一九六一年のヴェネチア映画祭で金獅子賞をとった。たいへん静かに不可解な男女の会話がポツリ、ポツリと進むだけのもので、たいそうスタイリッシュだった。ふーん、そう来たかと思った。

男Xが女Aと再会した。Xは「去年、マリエンバートで会ったね」と語りかけるのだが、Aは憶えていないと言う。Aの衣裳はココ・シャネルの、Xと他の女たちの衣裳はベルナール・エヴァンのデザインである。

AはXの話を聞くうちに、ひょっとしたらこの人とマリエンバートで会ったのかもしれないという気になっていくのだが、それ以上のことはわからない。Aの夫のMも出てくるが、このMはマリエンバートで何がおこったのかを知っているらしい。けれども映画ではどんな謎もあかされない。男と女が幾何学的な公園とその周辺を彫像のように行き来して、すべては「らしい」だけで、しばしばXとMが「ニム」というゲームを繰り返すばかり。ニムではすべてXが負けている。

のちにこの脚本をロブグリエが書いたのだと知った。うんうん、それはありうるなと得心した。ロブグリエは黒澤の《羅生門》にヒントを得て、脚本をつくったようだ。ということは芥川の『藪の中』が下敷きになっているということで、どんな証言も事実にとどかないことを暗示したかったらしい。

記憶の不確実性を相手にしているといえば、まさにそうでもあるのだが、それを映像という一見あからさまな手法によって「見えているのに見えない」ほうに、「くいちがい」のほうにもっていったところが、なかなか憎かった。ヌーヴェル・ヴァーグとはヌーヴォーロマンの映像化のことだったのだ。いや、そもそもヌーヴォーロマンは映像文学だったのだ。

このあとロブグリエは自分で監督をするようになって、後期ヌーヴェル・ヴァーグの旗手のひとりになった。

この芸術制作運動は、映画批評誌「カイエ・デュ・シネマ」の主宰者アンドレ・バザンが肝入りしたジャン゠リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、エリック・ロメール、アレクサンドル・アストリュックらのセーヌ右岸派と、モンパルナス付近に集っていたアラン・レネ、アニエス・ヴァルダ、クリス・マルケルらの左岸派が、映画会社の組織と観客にとらわれることなく自在な手法で撮り出した一連の流れのことをいうのだが、とくに一九五九年に制作と公開が集中したシャブロルの《いとこ同志》、トリュフォーの《大人は判ってくれない》、ロメールの《獅子座》、そしてゴダールの《勝手にしやがれ》で起爆した。

原案がトリュフォーで、ゴダールが脚本と監督に当たり、ラウール・クタールが撮影を指揮し、シャブロルが監修した《勝手にしやがれ》は、さすがに斬新だった。主演はジャン゠ポール・ベルモンドとジーン・セバーグである。

隠し撮り、ぶっきらぼうなクローズアップ、時の経過を度外視して同一アングルをつないでみせたジャンプカット、ぐらぐら動く手持ちカメラの揺動性、高感度フィルムの挿入、全編に及ぶ即興性など、なるほどヌーヴェル・ヴァーグとはこのことかと、学生時代のぼくは痺れまくった。

ロブグリエは左岸派だったから、こういうゴダール=トリュフォー風の芸当はできてはいない。もともとの文学作品が映像記憶的で、著しく「視線の文学」的でもあったので、そういう映像を自分でも撮りたくなったのだろう。言葉であらわせないヴィスタ(光景)を主語不在の映像ならなんとか見せられるとも思ったはずだ。

別の見方をすれば、映像はエビデンスをはっきりさせるものだとみなされていることを、あえて裏切ってみせたかったのであろうと思う。写真や映像は往々にして、事件の現場写真や監視カメラの映像証拠がそうであるように、人間の視覚的記憶よりも確定的なものだとみなされているのであるが、実はそれもあやしいものだと思わせたかったのだろう。

ただ、ぼくは長らくロブグリエ演出の映画を観そびれたままにいて、ずっとのちに最初の監督作品《不滅の女》を観た程度なのである。六三年の映画なのに、日本公開がずっと遅れたのだ。

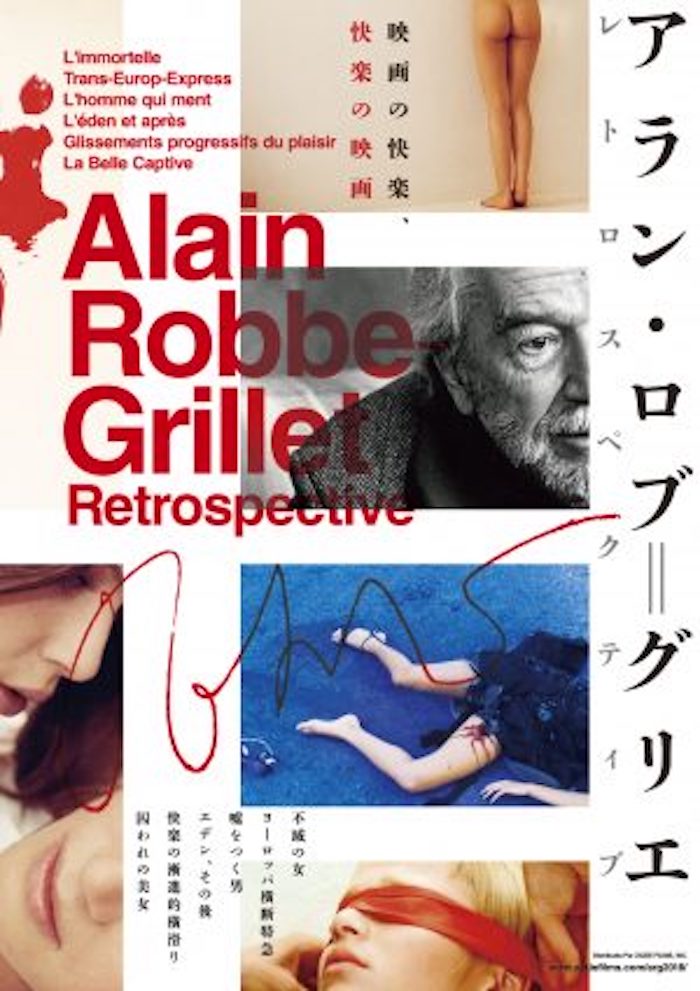

残念ながら、必ずしも出来のいい映画ではなかった。人物を「これみよがし」のマネキンにしすぎたようだ。だから痺れはしなかった。二〇一八年十一月にイメージフォーラムで上映されたのを観たのだが、これが「アラン・ロブグリエ/レトロスペクティブ」と銘打っていた催しで、冒頭に紹介した菊地成孔の「喰えねえフランス」という発言は、この催しのときのものだった。

というわけで、やっぱりロブグリエは文学作品のほうが上等なのだ。文学のほうが映像なのだ。だからここではこの作家のホームグラウンドに戻って、脂がのりきったころの『快楽の館』(若林真訳・河出文庫)と最晩年の『反復』(平岡篤頼訳・白水社)についての感想を書いておく。

一九六五年発表の『快楽の館』は、まだイギリス領だった香港が舞台だ。アジア各国の娼婦たちが出入りする「青い館」(ヴィラ・ブルー)でのパーティ、骨董の仲買い、麻薬の取引、人身売買、SMショーなどがひっきりなしに描かれる。それが実際にどこまでおこなわれていたのか、夢なのか幻想なのかは区別がつきにくい。大金持ちの老人の不可解な死もおこるのだが、殺人だったかどうかもわからず、何も解決はない。お得意の手法で、登場人物も微妙にずれていく。

視線の作家としての試みは、男たちが娼婦を視線で犯すというふうになるのだが、『快楽の館』ではさらに色彩の限定や反転や迷色に向かっていく。欧亜混血の侍女キムが着るチャイナドレスも白かったり黒だったりするし、連れている犬の色も変わる。大きくは記憶がモノクロームめくところを狙っていて、実は全体が部分ごとにネガフィルムっぽいのだ。それが妙にフェティッシュで、艶めかしくも色っぽい。

二〇〇一年に発表した『反復』のほうは、第二次世界大戦後のベルリンを舞台に、隣国から送りこまれたスパイの五日間を描いたもので、またまた殺人事件、少女売春、秘密組織と警察の癒着、SM的な拷問、ひどい裏切り、とんでもない偽装など、戦争直後の巷間でおこりそうなことが次々に取り込まれている。

通俗小説になりかねないこれらの題材を、ロブグリエはあいかわらず語り手が誰であるのかを紛らわせるようにして、綴った。だから物語の錯綜の度合いはハンパじゃなくなって、スラップスティック寸前にまで及ぶ。『反復』ではそれだけではすまず、本文に対する「注」を付けて、ここから本文への訂正や非難をおくるようにもした。解釈の可能性を多角的にしたといえば聞こえがいいが、「いじわる」の度が過ぎるほどに手がこんでいる。

ロブグリエは、このようなことを次々に施して、なんとか「小説の瀬戸」を渡り切りたかったのである。フランス流の「瀬戸の花嫁」を誑かしたかったのだ。ぼくはこの方法文学の挑戦を、大いに結構なことだったと思っている。

付け加えておきたいことがある。

最近の打ち続く新型コロナウイルス禍のなかで、各地各所でやたらにリモート・ミーティングが広まるようになった。リモートであることは手紙や電話の時代からのお決まりのコミュニケーションなのでとくにめずらしくはないのだが、インターネット対応のZOOMやスカイプなどのオンライン受発信ツールによって、なんとも中途半端な人物映像と対面するようになった。枠付きの正面顔ばかりとの対面だ。これがまことにお粗末なのである。

用事をすますだけならいい。けれどもこのままでは、会話や付き合いや「間合い」は生まれない。おそらく三日もたてば中味を忘れてしまうのではないか。「うつろい」「かさなり」「あいまい」「あやふや」「ごまかし」「記憶ちがい」「取り返しのなさ」がなくなっているからだ。これはゴダールやロブグリエにはとんでもないことだろう。トリスタン・ツァラやエミール・シオランにとってはさらにいただけない。まことしやかなリアルっぽさが邪魔なのだ。対面的視像が内蔵カメラに食われているままなのだ。

むしろこういう場合は擬似現実感覚があったほうが、リダンダントなコミュニケーションの含蓄がずっとおもしろくなるのに、パソコン上の杓子定規に屈してしまった。そのくせ口元の動きと声がずれたりもする。

とくにモンダイなのは、主体や主語が明示的になりすぎていることだ。画面の真ん中にそれぞれの本人がいて、それのどこがおもしろいものか。役所の窓口や監視カメラやプリクラではあるまいに。

そろそろ誰かがアンチロマンめいた「視線の裏切り」や「別の目」を招じ入れてみるといい。大学のリモート講義だってこのまま続くのでは、どんなリベラルアーツもどんどん干からびて、凝塊していくばかりだろう。テレワークを「快楽の館」にしてほしいとは言わないが、せめて「知楽の交信」にしてみたら?

⊕『嫉妬』⊕

∈ 著者:アラン・ロブグリエ

∈ 発行者:白井浩司

∈ 発行所:株式会社新潮社

∈ 印刷所:東洋印刷株式会社

∈ 製本所:植木製本所

∈ 装幀:上口睦人

∈ 発行:1959年6月5日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ いま、柱の影が

∈ いま、南西の柱の影が

∈ とかされた髪に沿って

∈ 谷間の底で

∈ いま、二番目の運転手の声が

∈ いま、家は空だ

∈ 家中が空っぽだ

∈ 剝げ残った灰いろのペンキと

∈ いま、柱の影が

⊕ 著者略歴 ⊕

アラン・ロブグリエ

1922年、ブレスト郊外のキルビニヨンに生まれる。戦後1946年に専門学校を卒業し、1949年に植民地果実柑橘類研究所のバナナ農場監督官となる。1951年までの間にギニア、西インド諸島、マルチニック、グアドループを監察してまわり、帰国の船上で『消しゴム』を執筆し、1953年に同書をデビュー作として深夜叢書(ミニュイ社)から出版(フェネオン賞を受賞)。翌年、『覗く人』を刊行し批評家賞を受賞。ミニュイ社の文芸顧問に就任する(1980年まで)。1957年に『嫉妬』、1959年に『迷路のなかで』を発表。1960年、アラン・レネ監督の映画『去年マリエンバートで』のシナリオを手がける。同作は翌年にヴェネチア国際映画祭金獅子賞を受賞、フランスでもメリエス賞を受賞した。1963年には最初の監督映画『不滅の女』が公開された。これらと平行して上記作品の映画原作本(シネロマン)を刊行する。以後、軽妙な作風に移行した小説『快楽の館』(1965年)などを刊行。2004年、アカデミー・フランセーズの会員に選出。2008年、フランス北西部カーンの病院にて死去。フランスのヌーヴォー・ロマンの代表的作家とされる。

⊕ 訳者略歴 ⊕

白井 浩司(しらい こうじ)

1917年東京生まれのフランス文学者。暁星中学校を経て慶應義塾大学文学部仏文科卒。1942年NHK国際局海外放送フランス語班に勤務した後、47年慶應義塾大学予科講師となる。サルトルの『嘔吐』を翻訳し、実存主義ブームのきっかけを作った。その後もカミュ、ロブ=グリエなどを翻訳紹介する。58年慶應義塾大学文学部教授となり、66年第2回辰野隆賞受賞、76年フランス政府より教育功労章を授与。1978年『アルベール・カミュ その光と影』で読売文学賞受賞。82年定年退任し名誉教授になる。