砕け散るものの中の平和

国文社 1973

Henri Michaux

Paix dans les brisements 1959

[訳]小海永二

本当にわたしの時間だったのだろうか。

それとも、そのような時間をもつわたしの現存(プレザンス)だったのだろうか。

アナイス・ニンは「ミショーはアルトーが〈世界の終末の疲労〉とよんでいるものに到達していた」と書き、そこに熱力学の欠如を感じとっていた。

エミール・シオラン(第23夜)は「どこまでも掘り下げることによって眩惑に辿りつくことがミショーの方法の秘密だ」と書いて、そこに「些細なことに対するフェティシズムが息吹いている」と付け加えるのを忘れなかった。本書のタイトル『砕け散るものの中の平和』はまさにシオランの指摘を保証する。

オクタヴィオ・パス(第957夜)は「ミショーは出現と消滅の画家である」と書いた。ミショーは詩人であったけれど、同時に誰も試みなかった画境をつくりだした画家だった。

さまざまに異なる眺めの連続は明白なものに思われたけれども、それは本当に流れていたのだろうか。それは、流れていない流れ、別の不条理、人を唖然たらしめる別の現実ではなかったろうか。

1941年、つねに新たな精神の実験の発見者であることを任じようとしていたアンドレ・ジッド(第865夜)が『アンリ・ミショーを発見しよう』という講演原稿を刊行したことが、やっと時代の中にミショーの特質を浮かび上がらせた。

ミショーは自分からは決してなんらの主張もしない寡黙な詩人に見えたため、このようなお節介を他人にさせる才能の持ち主でもあったのだ。

これでミショーを読む知識人たちがふえてきたようだったものの、しかし一冊の詩集が提供されたからといって、それでミショーがどんな日々を送るガラスのような隠遁者なのか、反社会を決めこんだ寡黙な暗殺者なのかなどということは、わからない。実際にぼくも、いつまでたってもミショーについての情報を入手することはできず、ミショーは長らく“未詳”のままだった。

それは、最も詳細だったはずの小海永二の乾坤一擲『アンリ・ミショー評伝』(国文社)を読んでもなお、そうだった。そこには、ミショーの実在を示すなんらの精神犯罪の証拠物件も上がっていなかったのである。

わたしはそこでおこっていることの上に、前代未聞の襲撃をおこなった。最も小さな変化にも、他のやりかたではほんの僅かの意識とも、わたしの中で決して出会ったことのない微細な知覚対象にも、わたしは一瞬のうちに、虎のひと跳びで、その上にいた。

ミショーは自分からは何もアピールしなかった。下手をすると欲望すら殺していたふしがある。

だからメスカリンを服用したのもミショーの意志表示ではなかったのである。服用はジャン・ポーランが熱心に奨めたことだった。ポーランはスペインの神経科医のアフリアゲルラからメスカリンを入手したばかりだったらしい。どっちにしてもミショーにとってはいかがわしいものだったのだ。

メスカリンはメキシコさぼてんペヨートルから抽出したアルカイド幻覚剤である。かなりの劇薬だろうことは、ミショーの揺動記録でも見当がつくし、若き日にLSDをブラック・ピラミッドまで体験してみたぼくにも、おおかたの予想がつく。

しかし、ミショーはそれを危険な匂いに近寄りたくて服用したのではなかった。恩人ポーランに対する義侠がそうさせた。ポーランはミショーのスポークスマンでもあった。それにミショーはやたらに義理と人情と『徒然草』が好きな男だったのだ。1954年、55歳のことである。

空間がわたしの上で咳をした

するともうわたしはそこにいない

いくつもの空が眼をきょろつかせる

何も語らずたいしたことは知らない眼を粉砕され

限りなく引きのばされる無数の粉砕

メスカリンの服用体験を凝視したミショーは、かつて世界中のどんな詩人もが見せたことのない内観の提示をしてみた。それこそは、遠くはウィリアム・ブレイク(第742夜)が、近くにはトマス・ハックスレーが心待ちに待望していただろう厳密きわまりない吐露というものだった。

たしかにミショー以前にも、トマス・ド・クィンシーやシャルル・ボードレール(第773夜)や、それからむろんのことジャン・コクトー(第912夜)が阿片をもってその先駆者たらんとしていたけれど、ミショーの克明な記録にはとうてい及ばない。しかもその厳密きわまりない吐露は、意識の危険に近寄りたいなんてものではなく、ただただ「未詳なるものの観察」に従いたいからだった。

その記録はのちのウィリアム・バロウズ(第822夜)ともティモシー・リアリー(第936夜)とも異なっていた。どちらかといえばジョン・C・リリー(第207夜)に近いだろうけれど、それでミショーは内観世界の秘密を訴求するわけでもなく、まして意識の解放を呼びかけるでもなかったから、そこはリリーとも違っていた。

ミショーの体験は、他者にとっては未詳に徹されたままでよかったのである。

極度の快さのひどく鋭い印象の

すぐのちに続いてくる合体の欲望

おお その合体の欲望よ

流動する豊饒な重複の重複

結局、ミショーはメスカリン吸飲を6年にわたって続け、その記録をことごとく言葉にしてみせた。ポーランがせっせとそれを本にした。

それが『みじめな奇蹟』(1956)であり、『荒れ騒ぐ無限』(1957)であり、『砕け散るもののなかの平和』(1959)なのである。記録はその後も続き、『深遠による認識』(1961)とも『精神の大いなる試練』(1966)ともなっている。

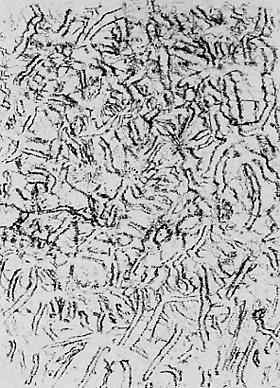

言葉も想像を絶していたが、そのメスカリン・ドローイングもまた現代美術史を転覆させるものだった。

ぼくははっきり告示することができるのだが、ミショーのドローイングこそは真の意味での図象文字であり、神経の運動知覚記号そのものであるにちがいない。

分枝する火花を発する放電と

また磁気スペクトルとも何か共通するものをもっていた

この振動性の絨毯

神経の痙攣にも似た

何かわからぬ この震える

激烈な 蝟集するもの

実際 側面での爆発とも言いうるような

すばらしい枝をもつこの木

荒れ狂う 収縮性の

揺さぶられる シャンパン酒のように泡立った

だが 弾力的に抑制され

一種の表面上の緊張によって溢れ出るのを妨げられている

この流動体

そこに映し出されるヴィジョンよりも

さらにずっと謎めいた この神経の映写幕

わたしにはできない

わたしにには決してできないだろう

ずっとのちになって知ったことであるが、土方巽がアンリ・ミショーを冠した舞踏エクササイズを3つほど作っていた。これは三上賀代が『器としての身體』(波書房)に記載したもので、「ミショー・光の人」「ミショー・インクのしずく」「ミショー・三つの顔」と題されていた。

土方のミショーは、次のようなものだった。

光の触覚がのびる →体の各所にその光が及び →光のマントがかぶさってきて →それを網にしてようやく歩こうとすると →光が急に屈折し →足の下にカミソリがくっついて →鼻に強い匂いがつきまとい →首筋が伸びて右後方に引っ張られて →左足がゆっくりあがると →手に扇。

そういうエクササイズが土方の「ミショー・光の人」なのである。なるほど、これはミショーそのものだ。

それにしても土方巽の舞踏の「型」には夥しいものがあるのだが、三上賀代の抜き書きリストで固有名詞が冠された「型」は、ボッカチオ、ブレイク、ニジンスキー、ビアズリー、ゴヤ、ピカソ、フォートリエ、モジリアニ、デルヴォー、ドローネ、ゾンネンシュターン、そしてミショーだけだった。

わたしのデッサンは、ある熟考の通過中に不規則にあらわれた付帯現象である。それらはつねに意表をついて出現し、わたしがまさに「熟考の干潮のときの砂地」とよぶところのものである。

思い出したことがある。アンリ・ミショーの詩集を出してくれるなら、書籍営業をやってやると言って仮面社に入ってきたのは高橋秀元だった。この交換条件はまことに異常なものだったが、仮面社にとっては一挙両得のようなもの、すぐに妥結したようだ。

その後、高橋秀元は小海永二とわたりをつけて、『わが領土』の翻訳刊行の約束をとりつけた。ところが仮面社が倒壊して、この計画は工作舎にもちこまれた。

その工作舎にはたびたびアラン・ジュフロワが来ていた。ジュフロワは1959年にミショーとの対話を発表していて、ミショーにこういうことを白状させていた。「自分が人間であるというすばらしい素材を粗末に扱うことは、してはいけないことです。メスカリンはわたしの中にもまだまだ覗かなければならないことを教えてくれました。わたしはこうして、社会と世界と自分にとって一番大事なこと、そうです、相対性を知ったのです」。

ジュフロワはぼくに、フェリックス・ガタリを紹介してくれたフランス人でもあったので、聞いてみた。ジュフロワの答えははっきりしていた。「『わが領土』はミショーが30歳のころに書いた詩です。メスカリン以降の言葉こそ翻訳されるべきです」。

工作舎でも高橋秀元の願いは叶えられなかったのだ。それでも彼は書店営業を引き受けていた。

どうしてわたしは

いままでそれに出会ったことがなかったのだろうか

驚くほど単純な

止まることのできない上昇を

しきりと熱望する

あの勾配に

ぼくが「未詳倶楽部」をつくったのは1998年4月11日のことだった。松岡正剛という象形文字のほかに、そこにあるものが、「しきりと熱望するあの勾配」だけであるような、そういう倶楽部をつくりたかったからである。未詳倶楽部は“Michaux Club”だったのである。

もうひとつ、懐かしいことがある。かつて『遊学』には、こう書いていたということだ。それはジュフロワの忠告を無視して、メスカリン体験以前のアンリ・ミショーの詩語をちりばめていた。

そこで、私ハ侵入スベキ存在ヲサガス。

むろん侵入を受けつけてくれなければ仕方がない。

プラトンではいかめしい、ブレイクでは優しすぎる。

おまえがいい。

連レ去ッテオクレ、古イヤサシイきゃらべる船ノ中ヘ、

船首ノ中ヘ、

オ望ミナラ泡ノ中ヘ。