父の先見

正統的周辺参加

産業図書 1993

Jean Lave & Etienne Wenger

Situated Learning- Legitimate Peripheral Participation(LPP) 1991

[訳]佐伯胖

編集:西川宏 解説:福島真人

装幀:吉田佳広

教えたり学んだりすることについて、子供のころから何度となく感じてきたことがあった。ちょっとした疑問や気づきだ。二つ、ある。

ひとつは、学校の授業は自分がなんらかの努力が稔ると愉しいけれど、遊びはいつも楽しい。遊びなのに、教えも学びもある。これはどうしてだろうかということだ。もうひとつは、学校の授業では全体のことが見えないのに、大工や左官のお兄さん方と一緒にいたり茶の湯の一団の末席にいたり、町内野球団の練習に参加したとき、先斗町のお茶屋さんのお姐さんたちにまじっているときには、そのあらましがすぐに感じられるのは、どうしてだろうかということだ。

学校の授業は2学期とか6年間とか3年間とか順番待ちのようにできているのに、好きな遊びに夢中になっているときや職人さんたちのあいだにいると、「一を知って十を知る」わけではないけれど、一で三が見えたり、その三のそばに五や七がいるような気がする。「一、三、七」がふわりと一緒に感じられる。

それに新参者であっても、なんとなく「一人前」とはどういうものかがわかる。こういうことって、何だろうと思ってきたのである。

その後、ある種の技能集団や学習集団には、ビギナーと中堅とベテランのあいだに独特のスキル伝達のコツが芽生えているのだろうという気がしてきた。おそらく「教え方」と「学び方」が分断していないのだろう。むしろ「場」が機能している。

またひょっとすると、古くさくて封建的なものだと言われてきた徒弟制のようなものには、実は学習組織としての重要な特色がひそんでいるのかもしれないと思うようになった。

芸能座や徒弟集団のようなところでは、入門してまもないごく初期から、何か「全容にかかわる重要度」のようなものが実感できる。漁師の卵は最初に船に乗ったときから、何が重要なのかを漠然としてはいても、実感する。こういう「一、三、七」の全容感知の感覚を学習のプロセスに取り込んでもいいのではないかとも思いはじめた。

一般的に、学校の授業では先生がいて授業が始まり、教室は横並びのフラットで、試験のときだけに点数制の成績が見える。それが段階的に積み重なっていく。全容はなかなか見えない。企業のビジネス研修や工場の職業訓練も、だいたいそうなっている。

大量の個人をあまねく教育するには、この方式には利点がある。そこそこのスキルの持ち主をつねに送り出すには、また、毎年同じテスティングをするのに効率もいい。

ところが、これはわが信条で勝手な好みに近いことなのだが、ぼくはその「大量の個人」にほとんど関心がない。「不特定多数」に関心がないのだ。だからぼくは選挙で当選するような役割や仕事をしたくないし、企業組織などで昇進することにも、まったく食指が動かない。大学で教えるのも好きではない。大学ならせいぜいゼミだけだ(そういうことを最初からさせてくれる大学はめったにない)。つまりは、ずっと大量輩出型スキルアップ方式に大いなる疑問をもってきたわけだ。

そのうち「愉快な特定少数」が次々に生まれていくようなことはできないのだろうかと思うようになっていた。すでに30代に工作舎をおこして「遊」などをつくっていたし、そしてそこにも「愉快な特定少数」はいたのだが、その特定少数を″次々″に生み出すには、別の経済力や経営力が必要なので(これはひどくへたくそだったので)、そういう会社とは別の学習組織を、少しは徒弟組織に似たようなものとして外につくってみたいと思うようになったのだ。

しかし、徒弟制にはさまざまな限界もあるし障害もある。親分の横暴や指導者人格が問われることもある。しかもたいていは職能に直結している。もっと自在で汎用的なものにしたい。だったら、上下関係や職能性に縛られないような、ゆるやかで創発的な徒弟制のようなものはつくれないのだろうか。

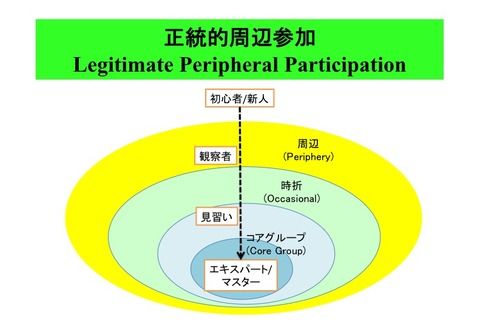

1990年代に入ってLPP(Legitimate Peripheral Participation)を知った。「正統的周辺参加」と訳される。正統的な組織なのに、周辺的な参加がいくらでも可能な学習組織のことをいう。

シカゴ大学で言語認知の研究をしていたジーン・レイヴとカリフォルニア大学バークレーで学習理論を研究していたエティエンヌ・ウェンガーとが、パロアルトの学習研究所で研究員をしていたことをきっかけに提唱したもので、徒弟制の見直しをしていた。なかなかおもしろい研究で、これはピンときた。ヴィゴツキーに準じているところも気にいった。

LPPの骨子は、ある種の実践的な共同体のなかで学習が進むとき、新参者が参加障壁もなく、ハンディキャップなく受け入れられて、その途中から中核メンバーに認められ、まわりからも一目おかれるようになれるのは、どういう学習組織でおこりうるのかということを研究しようというものだ。

二人はいくつかの徒弟制の例(仕立屋・海軍操舵手訓練組織・肉屋・アルコール依存症回復グループ・部族の産婆集団など)をフィールドワークしたりインタビューをして、そのような学習組織にめざましいLPP(正統的周辺参加)がおこるのは、おそらくそこには「状況に埋め込まれた学習」(situated learning)がおこっているからだろうと結論づけた。

いくつかの特徴も描き出した。学習型の組織があること、参加基準が比較的自由であること、学習が個々のスキル獲得のための指示的教育(directive teaching)になっていないこと、教授学的構造(pedagogical structure)をもたないこと、学習者がスキル獲得者ではなく全人的に(whole personとして)捉えられていること、チームあるいはグループの中での相互的で協同的な実感が高いこと、などなどだ。

だが、二人の研究には狭いところも、舌足たらずなところも、硬いところもある。エスノメソドロジーに陥りすぎそうなところもある。これをもう少し膨らませ、ヴィゴツキーに戻して柔らかくし、プロセスの展開に編集性を高め、さらに実際の学習組織をつくってテストしていけば、かなりユニークな「状況に埋め込まれた学習組織」になるだろうと思えた。

翻訳者の佐伯胖さんのところへ通って、LPPをもっとダイナミックに捉えるための議論もした。佐伯さんのところにはリクルートのフェローで、のちに杉並の和田中学の校長になった藤原和博君も何度か同行した。

長らく学習については、欧米中心の教育心理学などで、主に3つの視点でその特色が説明されてきた。「学習は経験によって進捗する」、「学習は行動によって身につく」、「学習は記憶によって刷りこまれる」、この3つだ。

学習はさまざまな認知的な経験を通じて、そのつどの行為による変化が身に刻まれ、その記憶が持続したり再生することによって深化するという見方である。心理学的にはJ・B・ワトソンによって提唱された行動主義が勝った見方だ。

この見方がまちがっているというわけではないが、こういう見方と見識をそのまま強く一般学習過程や学校にあてはめると、刺激と反応の応酬を中心にした授業が重視されることになる。また段階的なステージ性が硬く設定され、徐々に難易度が増していくというふうになる。そのぶん一様で線形的な評価点がつく。

このような段階型ステージ学習では、個々の学習力によってトップクラスのエリートが次々に誕生することはある。また、けっこう多量な「そこそこエキスパート」たちが押し出されていくということもある。

しかしそれらはたいてい「外的報酬」に結びつき、多くは「仕事につき動かされた」(work-driven)ものになる。

LPPあるいは編集的LPP(いわばeLPP)は、そういうものをめざさない。多くの学習プロセスが「一、三、七」的で、何かがつねにループしていて(きっと非線形的だろう)、それらを暗示的な確信が束ねている。そういう「場」でありたい。おそらくそこで重要になるのは、学ぶ者たちが同時にいくつもの役割をはたせることだろう。ポリロールが自在に選択できるのである。

しかしここまでくると、これらを旧来の徒弟制だと思う必要もない。むしろeLPPでは、徒弟制は内在的(intrisic)なのだ。外挿的なのではない。教え込み的(didactic)ではない。徒弟感覚すら状況に埋め込まれ、アンカリングされているのである。

LPPに刺激をうけて、その編集工学化を模索しているうちに、朝日新聞社や講談社から「松岡さんが考えている編集術」についての本を執筆するように頼まれた。90年代後半のことだ。

そこでまず朝日に『知の編集工学』(現在は朝日文庫)を書き、こちらは認知科学や文化人類学の成果と物語編集の手立てと歌舞伎の「世界定め」などの設定力を相互にいかした解説を試みた。64頁目に及ぶ編集技法も開陳した。それなりに充実したものにはなったけれど、実践的なところは薄かった。

次の『知の編集術』(講談社現代新書)を構想しているとき、ハッとひらめいた。編集的LPPには「稽古」が前提になり、そこには「お題」が変化していくことが必要だろうと思ったのだ。

学習ではなく稽古ができる場をつくり、その場に次々にお題が示される。そういう構想が浮かんだのだ。

ただし学術的なお題ではいけない。それを排して、編集する動機と参加感覚だけがキックされるお題が必要だろう。参加者当人の「私」を開かせるお題が必要だと思ったのだ。

ふつう、多くのお題はどこか学術的成果を生かすか借りてくるようになる。これがまずい。どうしても知識を問うことになる。そうではなくて、一人ひとりが編集的思考に入るための、ただそれだけのための、そのつどのお題が大事なのである。しかも、それが少しずつ変化する。

こうして、冒頭に「編集は遊び、対話、不足から生まれる」「編集は照合、連想、冒険である」という指針を掲げた一冊がつくれた。12の編集用法も解説した。

この一冊に激しく反応したのが、産業能率短大で長らく企業研修にかかわっていた宮之原立久君で、この方法をビジネスマンの研修に採り入れたいと言う。しかし、ぼくはそれをするならビジネスマン相手だけにしたくない、もっとおもしろいものにしたいと言って、彼にLPPの話をした。レイヴとウエンガーの本を読みおえた宮之原君は「いいっすねえ、あれでいきましょう」と言った。

ぼくは、それをネットで展開したらどうかと思った。これには編集工学研究所でシステムを担当していた太田剛君が、そのころNTTの技術スタッフなどと提案していた「コミュニティ・エディター」というインターフェイスを活用することにした。かくて2000年6月、これらを活かしたイシス編集学校がネット上の片隅に誕生したのである。

LPPをぼくなりにeLPPに発展させたところを、少し説明しておく。本書との関連がわかるように、いくぶんLPPの用語をつかって説明する。

いくつかの前提思想を用意した。第1に参加者に必要なのは連想力と応接力だけでいいだろうということ、第2には学習者が「私」(その場に臨む自分)を多様に変化させられるようにしておくこと(「たくさんの私」をつかうこと)、第3に編集稽古する「場」にはかつてその「場」を経験した先輩が指南役で共存できるようにすること(先生と生徒を分けないこと)、第4にどんなスキルもポータブルで(転用可能で)、ああ、その感じという共約可能性(commensurability)に富んでいること、第5にお題は暗示性が高く、問われていることと応じることが分断できないようになっていること、である。

LPPではこれらをまとめて「隙間に生じる実践協同体」(interstitial communities of practice)と言っている。

この前提思想では、感性的技能と知性的技能を切り離さないというところが下支えになっている。しかし、いわゆる感性(感覚的処理能力)が知性より先行しているわけではなく、当事者(参加者)の感性すら過去と未来のあいだの甘酸っぱい束縛を受けていることに思い当たるようにした。

そうなってもらうために(「過去と未来のあいだの甘酸っぱい束縛」を生かす気になるために)、たえず個人の関心事や好奇心が出入りできるようにしておくことも肝要だった。これは認知科学や教育学では「志向性」(intentionary)と呼ばれてきたものだが、ぼくはこれを、もっと類系と個系を頻繁に往復できるフェティシュなものと捉えたのである。

LPPにはなくてeLPPに新たに加わったのは「お題」である。お題は課題でも宿題でもなく、試験問題でもない。そのお題によって学習稽古が起動し、どんどん進捗するためのもので、お題そのものが正統的周辺参加を保証する。

それゆえeLPPのお題は、学科のためのお題ではなく、一般知識のためのお題でもないようにする。むろんクイズもなく、大喜利でもない。何のジャンルと関連しようが、あくまで発想や思考法のみを促す方法喚起のためのお題なのである。

そのようにするには、すべての学習プロセスとすべてのお題が「情報を編集する」というふうにすればよい。eLPPは「情報をひとりにさせない学校」をめざすことになった。

ただ、そのようにお題がその「場」で次々に成立するためには、指南役も参加者も指示(referencial knowledge)と手続き(procedural knowledge)がたんなるオペーレションのための指示や手続きではないことに気づき、そのハンドリングの中に本来の獲得実態がひそんでいることをおもしろく認識できるようにしておかなければならない。

そこで、eLPPでは指示が手続きになり、手続きが指示になるような編集稽古(学習)のための「場」(リアル・ヴァーチャルな伝習の場)を複合的に用意するようにしたわけである。ちょっとした工夫が必要だった。どんな稽古学習にも心的表象(mental representation)が伴うようにしたのだ。

どのように伴うのか。状況に埋め込まれたアンカーが自動的なバネ仕掛けで跳ね上がってくるように、伴わせたのである。

このほかeLPPにはさまざまな工夫を凝らした。たとえば、すべての学習過程に「千夜千冊」をはじめとする「読み」が対応できるようにしたこと、師範・師範代のほかに学匠や番匠を付けたこと、その師範・師範代になるための花伝所を設けたこと、修了証は一様なものではなく、師範代が一人ひとりに向けたものになること……などなどだ。

より詳しいことはイシス編集学校の中身にすべて反映させてあるので、そちらを覗いてほしい。今夜は、わが編集学校がもともとは「正統的周辺参加」をヒントにしていたことを告げるにとどめる。

⊕『状況に埋め込まれた学習―正統的周辺参加』⊕

∈ 著者:ジーン・レイヴ&エティエンヌ・ウェンガー

∈ 発行者:飯塚尚彦

∈ 発行所:産業図書株式会社

∈ 印刷所:壮光舎印刷

∈ 製本所:小高製本工業

∈ 装幀:吉田佳広

∈ 発行:1993年11月12日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 第1章 正統的周辺参加

∈ 第2章 実践、人、社会的世界

∈ 第3章 産婆、仕立屋、操舵手、肉屋、断酒中のアルコール依存症者

∈ 第4章 実践共同体における正統的周辺参加

⊕ 著者略歴 ⊕

ジーン・レイヴ

1939年生まれの文化人類学者。1968年にハーバード大学で社会人類学の博士号を取得。現在、カリフォルニア大学バークレー校で地理学の名誉教授を務める。徒弟制における学習に関する研究の先駆者として有名。

エティエンヌ・ウェンガー

1952年生まれ。教育理論家および実務家。リベリアの仕立屋や肉加工職人などの徒弟制の事例から、徒弟の学習のあり方を「状況に埋め込まれた学習(状況的学習)」という概念で捉えた。また、こうした学習により徒弟が一人前の大人になるためのプロセスを「正統的周辺参加」と名付けた。

⊕ 訳者略歴 ⊕

佐伯 胖(さえき ゆたか)

1939年、岐阜県生まれ。田園調布学園大学大学院教授。東京大学・青山学院大学名誉教授。1964年慶應義塾大学工学部管理工学科卒業後、同大学大学院工学研究科管理工学専攻修士課程修了。ワシントン大学大学院心理学専攻修士課程および博士課程修了。東京理科大学理工学部助教授、東京大学大学院教育学研究科・教育学部長・教授。2000年定年退官、名誉教授、青山学院大学文学部教育学科教授を経て、2008年度から同大学社会情報学部教授、ヒューマン・イノベーション研究センター所長。2010年定年、名誉教授。認知心理学の知見に基づく「学び」の過程の画期的な分析で知られる。コンピュータと子どもの教育の問題についても「学び」の観点から問題提起している。近年幼児教育についても研究し始めている。