父の先見

東京大学出版会 2009

編集:宗司光治

装幀:矢野静明

『花伝書』(風姿花伝)の序に、「稽古は強かれ、情識はなかれ」というふうに示されている。「年来稽古条々」には、24、5歳のころの稽古について「一期の芸能のさだまる初めなり。さるほどに稽古のさかひなり」とある。

稽古とは何か。字義通りには「古を稽える」ということである。古典に還るというのではない。「古」そのものに学ぶこと、そのプロセスにひたすら習熟すること、それが稽古だ。『花伝書』には「年来稽古条々」「物学条々」「問答条々」という条々三篇とよばれる章句があるのだが、稽古条々はその第1にあげられた。

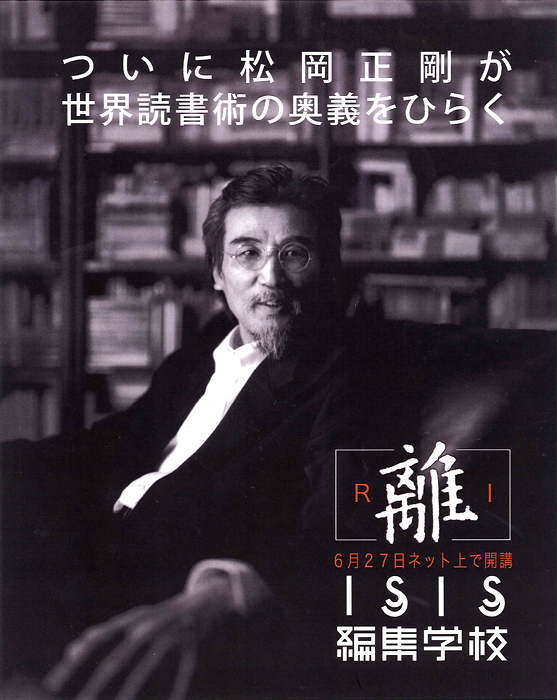

イシス編集学校(佐々木千佳局長)をつくるとき、そのカリキュラムの実践をしてもらうことを思いきって「編集稽古」と名付けた。この名を思いついたのは1970年代に工作舎で「遊」を編集していたころだが、実際に公表したのは2000年1月に刊行した『知の編集術』(講談社現代新書)を書いたときだった。その1冊中に「編集稽古」の名を冠したエディトリアル・エクササイズを28番ぶん入れておいた。

それまでエディトリアル・エクササイズは約10年をかけて、100前後のものを工夫していた。それらの多くはリアルな場でのグループ・エクササイズで、ゲーム感覚もとりいれていた。イシス編集学校はネット上の学校なので、それはしにくい。そこでリテラルなエクササイズとして〝お題〟が際立つ編集稽古を導入した。それによって編集術の「型」を稽古できるようにしたわけだ。

編集学校での編集稽古はネット上の教室の中で師範代が対応する。師範代による指導でありコーチングなのだが、これをぼくは「指南」と名付けた。理解、暗示、示唆、誘導、提示を含めるためだ。師範代になるにはISIS花伝所(田中晶子所長)でネット学習とリアル交流を七週間ほど体験し、これに合格しなければならない。師範代になると教室を担当する。1教室に10人前後の学衆(生徒)がいる。そういう教室が1期ごとに10数教室ずつ動く。師範代を何期か経験すると、師範になれる。2013年現在で420人の師範代が教えている。

もとより花伝所の名は世阿弥の『花伝書』に肖った。もっとも『花伝書』は通称で、もともとは『花傳』あるいは『風姿花傳』といった。

というわけで、今夜は西平直の『世阿弥の稽古哲学』をとりあげて、世阿弥がどのように型と稽古を組み立てたのか、そのことをぼくはどのように解釈して編集の仕事にとりいれたのかということを、ふりかえっておこうと思っている。

ハイデガーの研究者であって教育心理学の著書の多い西平は本書において、井筒俊彦が東洋哲学の奥に「共時的構造化」が動いているのをつきとめたことにヒントを得て(井筒『意識と本質』岩波文庫)、世阿弥の伝書をくまなく当たりながら、稽古の背景と本質に迫った。これを借りながら、芸能と学習の方法に共通するものはどういうものなのか、少し辿ってみたい。

日本の古典芸能では、稽古は型を学ぶものと決まっている。これを疑う者はいないだろう。ところが最初に意外なことを言っておくが、実は能の「曲」には型がない。型があるのは「節」なのである。節が型なのだ。ここに世阿弥の稽古哲学のキモがある。「曲」ではなく「節」を学ぶ。これは型を生かした学習のヒントになる。

世阿弥は稽古とともに「物学」を重視した。それはひたすら節をまねて、そのうえで自在に曲をあらわすことだったのだ。節が型で、曲が心なのである。「節は形木、曲は心なり」(音曲口伝)。

これも意外だろうが、世阿弥は「型」という言葉をつかっていない。「形木」という言い方をした。形木は大工や職人が使う木製のテンプレート(鋳型)のことだ。けれども周知のように、その後の能楽界はそれを「型」と呼んだ。たぶん明治以降のことだろう。以来、能はつねに型の稽古から始まってきた。こうして「古」が「型」になっていった。そこには共時的構造がある。『五音曲条々』には「その形木に入りふして習得すべし」とある。稽古の基本はまずは型に入ることなのである。

型はスタティック(静的)なものではない。また、この型とあの型とは截然と分かれてはいない。分かれもしない。昭和の世阿弥こと観世寿夫が説明したように、能を演ずるとは「型と型をいかにつなぐか」ということであり、「型から型への変化をどう連続させるか」なのである。

世阿弥は習得者たちに型と稽古を意識させるようにした。「稽古は勧急(緩急)なり」(花鏡)というふうに注意を促し、この緩急をもって進む意識のことを「用心」とみなした。意識するとは用心することなのだ。意識そのもののことについては「智」とも「我見」とも「意」とも称んだ。

世阿弥にとって、意識とは「意識が向かうところ」あるいは「その先」に進むことだった。習得者たちは「用心のその先」に注意を向ける。編集工学の稽古にとって、これは大きなヒントになった。「用心のその先」とは、心身のどこかにひそむ〝注意のカーソル〟が外の何かに向かっていくことなのだ。

稽古は、〝注意のカーソル〟が心身の中のどこをどのように動くかを徹底して確認するためにある。その緩急の確認に型が必要だったのである。その型の前後で用心が動くべきなのである。「智外に非のあらんことを、定心に用心すべし」(遊楽習道風見)。

能の稽古は「物学」から入る。ミメーシスだ。ミミクリーである。模倣である。これを世阿弥は「似する」とも言った。

しかし世阿弥自身は、似する(まねる)のは師匠に学んでからにしなさいと言って、勝手にまねることに警鐘を鳴らした。「至りたる上手の能をば、師によく習ひては似すべし。習はでは似すべからず」(花鏡)。勝手にまねるのは歳に応じて任意でもいいけれど、本気でまねたいのなら必ずや師について稽古をしてからにしなさいというのだ。

一方、世阿弥は芸を「有文」と「無文」に分けた。文(あや・彩・綾)をあらわす「有文」の芸と、アヤのない「無文」の芸である。

古代ギリシアの表現力、古代ローマの文章や演説のレトリック(修辞法)はむろんのこと、漢詩や万葉などもアヤによって成り立っていた。そうでなければ、漢詩の韻、万葉の枕詞、係り結びなど生まれもしなかった。その方法はギリシア・ローマの古典の技法でいえば「アナロギア・ミメーシス・パロディア」にあたる。畢竟、世界のどんな文芸も芸能も有文を核として発展してきた。

文意や文脈はむろんアヤだけでは成り立たない。アヤの奥には多くの言葉と意味のうごめきがあり、多様な状況判断も加わっていく。世阿弥よりずっとのちのことになるが、本居宣長は、言葉の意味と用法に「ただの詞」と「あやの詞」があって、「ただの詞」は「ことはり」(理)に必要だと言った。世阿弥も芸能には「まことの花」が必要だと言った。ちなみに尼ヶ崎彬は『花鳥の使』(勁草書房)のなかで、タダとアヤをくっつけているのが型だと見極めた。無文と有文は不即不離なのである。

そこで能楽の稽古では、有文と無文によって稽古の仕方を分けた。芸の習得者は稽古を積むにあたっては、まずは有文を磨き、そのうえで無文に至る。無文には幼い者が演じるときの「訳知らずの無文」やビキナーズ・ラックともいうべき「不覚の無文」がある。また「有文を極めすぎたる無文」(風曲集)もある。世阿弥はそれらを超えて、真に「まこと」に達した芸には「さびさびとしたるうちに、何とやらん感心のあるところ」(花鏡)が生まれると見た。

このさびさびとしたるがいわゆる「冷えたる曲」である。世阿弥と同時代の心敬の「冷えさび」に通じる。

能は言葉だけでできてはいない。体も同時に動く。これはフリというものだ。所作ともいう。古今東西の多くのダンスアートやパフォーミングアートと同様に、このフリや所作には「見る」と「見られる」の関係が生じる。

世阿弥はこれを「見」と言った。そして見についてもさまざまな見方があることを説いた。たとえば『花鏡』には、こう書いた。「舞に目前心後といふことあり。目を前に見て、心を後ろに置けとなり。これは以前申しつる舞智風体の用心なり。見所より見るところの風姿は、わが離見なり。しかれば、わが目の見るところは我見なり。離見の見にはあらず。離見の見にてみるところは、すなはち見所同心の見なり」と。

舞い手はどこを見ればいいのか。どこを感じていればいいのか。どこを見せればいいのか。世阿弥は見所同心と離見を指南する。見所とは観客のいるところだ。我見とは舞い手が実際に見ているものやことをいう。これに対して離見とは自分から離れていく見方をいう。

こうして舞い手は、目を前のほうに見すえつつも、心を後ろのほうに置くという「目前心後」を心掛ける。ここに「見所同心」という風体と心境が生まれる。フリや所作もそういう風体になる。これが「離見の見」である。イシス編集学校では、世界読書の奥義を通して「離見の見」を求める「離」というコースをもうけた。

かつてレヴィ=ストロースが「離見の見」というコンセプトに魅せられて〝Le Regard Éloigné〟という本を書いた。日本では『はるかなる視線』(みすず書房)と訳されたが、これは違訳だった。「離見の見」はたんに自分を離れることではなく、「他者のまなざしを、わがものとする」ということであり、さらには「わが心を、われにも隠す」ということなのだ。

さてところで、能を見る者には「目利き」と「目利かず」がいる。目利きは下手な芸を好まない。目利かずは上手を好まず、下手な芸や粗野な芸をよろこぶ。世阿弥はそういう下手な芸を「非風」と名付けた。

いまでも芸能人やお笑いタレントたちの下手くそな芸をよろこぶ風潮がテレビにあふれている。テレビだけではない。落語家なども笑いのウケ狙いに走る者が少なくない。イラスト業界では「へたうま」さえもてはやされた。当初、世阿弥を悩ませたのは、この目利かずがよろこぶ非風をいったいどうするかということだった。

目利かずを惹きつけてこそ、名手であろう。それなら下手な芸(非風)も稽古する必要があるのだろうか。いや、そうではあるまい。世阿弥は「是風」が非風を抱きこむべきだと考えた。それを「却来」といった。

却来は禅語である。禅林では「きゃらい」と読む。自身が悟りを得るだけでなく、その得たものをもって俗世におりて人々を悟りに誘う覚悟をすること、それが却来だ。仏教的には菩薩道に近い。世阿弥は却来を禅語よりもかなり柔らかくとらえた。芸を究めた者がすうっと下におりることを意味した。編集工学を究めようとしてきたぼくにとって、却来はすばらしい方法の魂を暗示してくれた。

かくして万端の準備をあらかた了えた世阿弥は、推挙すべき稽古の順に独自な組み立てをしていった。最初は中くらいの芸の稽古から入って、やがて上位に達し、そのうえで最後に下位の芸を習得するという方法だった。これによって是風が非風を包みこめることを示した。また、そのような気持ちになれることを「衆人愛嬌」といった。

いったい芸の出来不出来はどこで決まるのだろうか。名人や達人は何をもって、そうみなすのか。世阿弥は曲の中にそれが始まっていると見て、芸そのものに「位」(芸位)をつけた。仏道のプログラム九品に倣って九位に分けたのだ。

あまりうまいネーミングではないけれど、上三位が妙花風、寵深花風、閑花風。中三位が正花風あるいは有主風、広精風、浅文風。下三位が強細風、強麁風、麁鉛風というふうになる。このうちの広精風が「三体」に当たり、浅文風が「二曲」に当たる。しばしば二曲三体といわれる。稽古はこの中位の二曲三体から入るのだ。

二曲は「歌」と「舞」である。三体は「老体」「女体」「軍体」をいう。幼き者あるいは未熟な者は、まず二曲を稽古する。「二曲をよくよく学得しぬれば、舞歌一心一風になりて、安久長曲の達人となるべし」(二曲三体人形図)。

稽古では二曲で芸の下拵えをして下敷きをつくり、三体によって応用に向かう。世阿弥は、二曲は「まねるもの」(似するもの)、三体は「うつすもの」「わたすもの」と言った。まねる、似する、うつす、わたす。ここに芸の発祥を見たのである。この下敷きのことを世阿弥は「下地」とも名付けた。このような下地からの確実な出発がなければ「器」、すなわち芸の器量の基本はつくれなかった。

幼き者のことは「児姿」とも「童形」とも言われる。『花伝書』では七歳のころから稽古を始めるといいと書いた。幼い者にはそれなりの幽風がひそんでいるとみなされたのだ。「遊楽習道風見」には「さるほどに、幼き芸には物まねの品々をば、さのみには訓べからず。ただ舞歌二曲の風ばかりたしなむべし」とある。

児姿や童形がおのずからもつ「花」が、いわゆる「時分の花」である。世阿弥は声変わりする前の少年に理想の「時分の花」を見たが、むろんそれはまた舞い手や能楽師が終生にわたってめざすものでもあった。

年齢とともに獲得された花は、いっときの自分(時分)を超えた「まことの花」とよばれた。『花伝書』年来稽古条々では、44~45歳でも「失せざらん花」があるのなら、これは「まことの花にてはあるべけれ」と認めた。無文の花である。花は「はなやか」に通じ、次第を追って幽玄に昇華する。『花伝書』の問答条々にははやくも「何と見るも花やかなるして、これ幽玄なり」とある。

では、いったい無文や幽玄に近づくには、どうすればいいのか。あらためて芸の出発点に戻らなければならない。

『花鏡』第一条に「一調・二機・三声」がある。一調は調子のこと、二機は機会やはずみのこと、三声はむろん発声のことだ。まとめて「息づかい」というものだ。この「一調・二機・三声」をいつでも実感できるようになることが、能における「時分の花」を開かせる出発点であって結露点となった。

機はタイミングやオケージョンを捉える機会であって、その機をいかせるような体や声に用意しておくべき「はずみ」のことでもある。それが「発することを主どる」ということだ。ときに機は向こうからもやってくる。ふいに、くる。そのようなセレンディピティに存分な勘をはたらかせることについても、世阿弥は見落とさなかった。「やってくる機」に対するに「迎える機」というものだった。

こうして「せぬひま」という、すこぶる重要な機会が見えてくる。「せぬ隙」と書く。隙間なのだが、その隙間ですべてが決するわけなのだ。『花鏡』の次の文章に秘訣が暗示されている。

見所の批判にいはく、「せぬところが面白き」など云ふことあり。これは為手の秘するところの安心なり。まづ、二曲をはじめとして、立ちはたらき、物まねの色々、ことごとく皆、身になす態なり。せぬところと申すは、その隙なり。

このせぬ隙は何とて面白きぞと見る所、これは油断なく心を綰ぐ性根なり。舞を舞いやむ隙、音曲を謡ひやむところ、そのほか、言葉、物まね、あるゆる品々の隙々に、心を捨てずして、用心をもつ内心なり。

この内心の感、外に匂ひて面白きなり。かようなれども、この内心ありと、よそに見えては悪かるべし。もし見えば、それは態になるべし。せぬにてはあるべからず。無心の位にて、わが心を我にも隠す安心にて、せぬ隙の前後を綰ぐべし。これすなはち、万能を一心にて綰ぐ感力なり。

以上、ざっと型と稽古に即して案内してみたが、芸の習得者のほうはそのように型と稽古に励むとして、それでは、これを教えるほうの師はどんな心得をもつべきなのか。編集学校でいえば師範や師範代が基本的に心得るべきこととは、何なのか。

世阿弥は『花鏡』で、こう言っている。師の条件は3つある。それは、第1には「下地の叶ふべき器量」をもつこと、第2に「心にすきありて、この道に一行三昧になるべき心」をもてること、第3に「この道を教ふべき師」がいることである、と。「心にすきありて」とは数寄の心をもつという意味である。

芸の師と芸の習得者は、片方の長所だけでは成り立たない。世阿弥は稽古や修業には陰陽和合の気持ちが重要で、それによって初めて「相応成就」が実っていく。能に学び、能を愉しむことは、相思相愛することであって、相互編集の世界をまっとうすることなのである。本書の著者はそれを「二重写し」になることと言っている。

まさに、そうであろう。能も編集も「キアスム」(交差の配列)であり、「キネステーゼ」(運動と知覚の重合)であり、「インタースコア」(相互記譜)なのである。

能はドラマであって、身体芸術であり、共同体の活動報告であって、記憶の再生である。これまでその性格と特徴がさまざまに論じられてきたが、世阿弥は「万曲のおもしろさは、序破急成就のゆえと知るべし」(拾玉得花)と言った。結局は序破急が成就してこそ能なのである。

1日の能は序破急でできていて、1曲の能も序破急でできている。それも通りいっぺんの序破急ではない。たとえば《高砂》では次のように構成されてきた。

序一段=ワキ次第・詞・道行

破一段=シテツレ一声・サシ・下歌・上歌

破二段=シテワキ問答・地初同

破三段=クリ・サシ・クセ・ロンギ・中入

急一段=ワキ待謡・後シテ・神舞・キリ

なぜこんなふうにジグザグに進むのか。世阿弥は一言、それこそは「却来」のためであり、「堺に移る」ためであるからだと答えた。世阿弥ほど「移る堺」を編集構成できた芸能者はいなかった。能は境い目を渉るトランジットの芸能でもあるのだ。型を守って型に就き、型を破って型を出て、型を離れて型へ生む。やはり、これである。

⊕ 世阿弥の編集哲学 ⊕

∃ 著者:西平直

∃ 発行者:長谷川寿一

∃ 発行所:東京大学出版会

∃ 編集:宗司光治

∃ 装幀:矢野静明

∃ 印刷所:株式会社 三陽社

∃ 製本所:牧製本印刷株式会社

⊂ 2009年11月20日 第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 1章|伝書はいかなる視点から読まれてきたか―そしていかに読みうるか

∈ 2章|伝書理解のための補助線―理論枠組みの設定、そして作業図

∈ 3章|稽古の教えに秘められた智慧―稽古の「次第梯登」

∈ 4章|稽古開始以前の子ども―「七歳をもて初めとす」が前提にした子どもの身体

∈ 5章|稽古における型の問題(研究ノート)

∈ 6章|伝書における無心の厚み

∈ 7章|伝書における二重の見―「離見の見」と「書く世阿弥」

∈ 8章|有主風と我意分―無心における創造性・主体性とはどういうことか

∈ 9章|息と音楽性―根底に流れる位相を稽古するとはどういうことか

∈ 10章|序破急―成就するとはどういうことか⊗ 著者略歴 ⊗

⊗ 著者略歴 ⊗

西平直(にしひら ただし)

1957年、甲府生まれ。信州大学人文学部、東京都立大学人文科学研究科(哲学)、東京大学教育学研究科(教育哲学)で学んだ後、立教大学文学部助教授、東京大学大学院教育学研究科准教授を経て、現在、京都大学大学院教育学研究科教授。