ワキから見る能世界

NHK出版(生活人新書) 2006

ワキでなければ見えない歴史の魂。

真赭の糸を繰り返し、昔を今になさばや。

古りにし事を聞くからに、

今日もほどなく呉織、あやしや御身誰やらむ。

能にひそんだ日本の方法。

この話をしたくなったのは、

鎌倉八幡宮の夜があったからだ。

2月17日と18日の両日、ぼくは鎌倉八幡宮にいた。吉田茂穂宮司と権禰宜の當麻洋一祭務部長の篤い配慮で、小雨烟る八幡宮の一角を借り、三菱商事グループやリクルートやインプレスやサイバードの諸君と〝ある一連の体験〟をした。そのプログラムの基本はぼくが構成したのだが、そこでおこったことはぼくの予想と期待を超えた。

「ハイパーコーポレート・ユニバーシティ」という、ちょっと風変わりな研修プログラムだった。この企画は去年から始まっていて、いまは第2期になる。年に6回を催し、4人のゲストを招く。そのうちの1回はどこかに泊まりにいく。高野山や伊勢や平泉などにする。当初から思索や表現や体験の狙いを〈AIDA〉においた。〈AIDA〉というのは「間」のことだ。そのAIDAを日本および日本人の問題として読み解いていこうという企画なのである。

AIDAといっても、いろいろある。日米のあいだ、アジアと日本のあいだ、社会と企業のあいだ、自分と他者のあいだ、体と心のあいだ、中央と地域のあいだ、生産と流通のあいだ、活動とスコアのあいだ(たとえば企業の業績と会計表示のあいだ)、一神教と多神教のあいだ、神と仏のあいだ、公家制度と武家倫理のあいだ、太夫と三味線のあいだ、シテとワキのあいだ、農と商のあいだ、内閣と天皇のあいだ、学校と家庭のあいだなど、さまざまなAIDAがある。

第2期のゲスト・スピーカーは構想日本の加藤秀樹さんと国際日本文化研究センターの川勝平太さん(現静岡県知事)で、グローバルスタンダードと日本のドメスティックルールのAIDA、日本の歴史的国家変遷と現在の国家とのAIDAを見た。

続く今回のゲストに今夜の著者、安田登さんを呼んだ。みんなで鎌倉八幡宮に行って、1泊することにした。お手伝いに女優の水野ゆふ、能管の栗林祐輔、ロルファーの大貫毅朗さんにもお出まし願った。

鎌倉八幡宮の斎館におけるパフォーマンス

(左から安田登さん、水野ゆふさん、栗林祐輔さん)

安田さんとは、去年10月の那須二期倶楽部(北山ひとみプロデュース)の「七石舞台・かがみ」出演をはじめ(なかなかスペシャルだった)、それ以前からも幾つかの場面で意気投合してきた。空海の文章の一節を謡曲仕立てにしてもらったこともある。安田さんをぼくに紹介してくれたのは大鼓の大倉正之助さんである。

安田さんはもともとは漢文が専門で、若いときに漢和辞典を一人で仕上げたという素養があるうえに、中小企業診断士の資格やロルフィングの資格ももっている。メリハリ読みの開発、朗読パフォーマンスの新たな様式も実験している。世界中を旅行しているし、台北ではスクーターを乗りまわす。

とくに漢籍の素養は深い。著書もすでに10数冊になる(去年だけで6冊だ)。とても多彩多能な人なのだが、27歳のときに能に魅せられてからは本業が能楽師になった。能楽師といってもシテ方や囃子方や流派などいろいろあるけれど、安田さんはのちに師となった鏑木岑男のよく響く声に最初にぞっこん参ったせいもあって、下掛(下懸)宝生流のワキ方の能楽師になった。シテ方ではなくあえてワキ方を選んだところに、本書に開陳された思想がまさにその一端なのだが、安田さんの独特の真骨頂が見える。

ちなみに宝生流は大和猿楽四座のうちの外山座を源流にしている一流で、世阿弥の『申楽談儀』にも「大和、竹田の座(金春座)、出合の座、宝生の座と打ち入りくあり」と記されるほど古い。

その安田さんと鎌倉八幡宮での2日間をともにした。ロルフィングから日本文化まで、能仕立ての朗読パフォーマンスから五七調の謡曲ワークショップまで、安田・水野・栗林が組んだり、ぼくと対談を交わしたり、さらに吉田宮司の八幡神をめぐる話が加わったりの、ともかくも盛りだくさんのプログラムである。

なかで、安田さんやぼくを含む全員が未知の体験をすることになったのは、八幡宮の特別のはからいで実現した「御神楽」(オカグラではない。ミカグラと読む。オカグラと読むと里神楽をさす)だった。これは鎌倉八幡宮がわれわれのために初めて試みてくれたもので(吉田宮司と當麻権禰宜はそういう大胆なことをする日本でもとびきりの神主さんだ)、御本殿の中の幣殿でおこなわれた(ふだんは大きな息長鈴が奉置されている)。こんなことはふつうはありえない。

御神楽は夜の10時すぎから始まった。大太鼓がゆっくりと打ち鳴らされて玉串拝礼をしたあと(これは代表してぼくが受けた)、巫女4人、楽士13人(歌方・笏拍子・篳篥・神楽笛)が幣殿と楽座と仮神饌所に風のようにあらわれて、次々と着座あるいは立座すると、寒気が包む夜陰のなか、この世の姿とはおもえぬ巫女舞と天上界の響きのごとき歌声と奏楽がわれわれを包んだ。

秘曲の《宮人》である。もともと《宮人》は神楽歌だから舞はない。そこに独特の巫女舞がついた。八幡宮の巫女舞は背丈も振りもみごとに揃い、楽座の歌方10人のコーラスも若くて美しい。笏拍子を打つタイミングも上々、夜陰の空気に何かを去来させる楽奏だった。

宮司の話では、御本殿の前で御神楽を奏じたのはおそらく歴史上も初めてだろうという。法楽という言葉があるが、まさに法楽である。何かが風のように来て、風のように去っていったのだ。その何かが来て去っていくという「本来去来」とでもいうものが、今日の日本に決定的に欠けているとも感じた。

さて、では、以上のことがなぜ能のワキとつながっているかということだ。ひとつには鎌倉八幡宮に安田登を呼んだというそのことが、あらためて「負の方法」を確信させた。もうひとつには、ぼくが組み立てにくかった日本の真相についての説明の仕方を思いつかせたのだ。これらについて、本書の中身を紹介しつつ説明することにする。

能の多くはワキの登場から始まっている。ワキが「あるところ」にさしかかっているという設定が、能の発端だ。それゆえワキはたいてい旅の途次にある。しばしば「諸国一見の僧」という姿をとる。

そのように1人の旅人が「あるところ」(荒れた寺や井戸や名所旧跡が多い)にさしかかると、どこからともなく1人の女(男)があらわれる。これはシテである(ツレがいるときもある)。シテとワキの二人は「あるところ」をめぐって思い出話のようなものを交わすのだが、途中から話がだんだん妖しくも深刻にもなって、そのうちワキの旅人はこの者(シテ)がふつうの者ではないことに気がつく。女(男)にそのことを尋ねると、自分の正体を仄めかしつつ〝わが再来〟を待つように言い残し、いずくともなく姿を消してしまう。

旅人が我にかえると、日はとっぷりと西に傾き、あたりは暗い。さるほどに先刻の者がその本来の姿をあらわして(再来して)、自身の物語を語りながら舞を見せる。夢か幻かと思ううちに、ふたたび姿が消えていて、あとは夜が白んで草茫々の荒れ寺がそこにあるばかり……。

このように、ワキが「あるところ」で正体不明のシテと出会うというのが夢幻能の基本構造になっている。《井筒》も《野宮》も《定家》も《敦盛》も《忠度》も、みんなそうなっている。

このことから、まずは次のことが予想される。おそらく能にはワキにしか見えない世界があるということだ。

その見えない世界とは、一言でいえば「異界」というものだ。そうだとすれば夢幻能のシテの大半は異界からやってきた者なのだ。異界の者とは神か仏か、死者か亡霊か、霊か鬼である。ようするに異類だ。この世の者ではない。ただし、これらの者が最初からそのような異類であったわけではない。何らかの理由があって、そうなった。どうもワキにはその事情を見分ける力があるらしい。

観阿弥や世阿弥やその後の能芸者たちは、こうした「異界」との交流によって何かを伝えるためにシテを創りあげた。しかもそのシテの正体を伏せることで、さらに伝えたいものが何であるかを強調した。そのためにワキを創った。そう、推理できる。

一例を出す。《羽衣》という曲のワキは伯龍という漁師である。三保の松原の松が枝にかかる不思議な天の羽衣を見つけて、それが縁で天女と話を交わした。舞台の物語はこのように始まるのだが、よく考えてみると、これは妙である。三保の松原には伯龍のほかにも漁師や旅人がいたはずだ。原作の謡曲にも「釣り人多き」というふうにあって、そこには釣り人がたくさんいたことになっている。ところがかれらには羽衣が見えず、伯龍だけに羽衣が見えた。これは妙だ。

では、どう考えればいいかというと、この羽衣はずっとそこにあったのだが、それを見ることができたのは伯龍だけだったと考えざるをえない。羽衣があることも、それを松が枝に忘れた天女も不思議だが、そういうことを見分けられたワキがいなければ、シテの不思議のいっさいはまったく出現しなかった世界なのである。

そうなのだ。ワキは不可視の存在を観客に知らせる能力のある者なのだ。神や霊はずっとそこにいたのかもしれないが、それを見させることができるのはワキだけなのだ。ワキにはそうした異界とのミスティック・ルートを辿れる能力があるらしい。

もともとワキとは「脇」であって「分」のことをいう。何事かの本質や正体を観客に分からせるために脇にいる。ワキとは「何かのそば」にいる者だ。

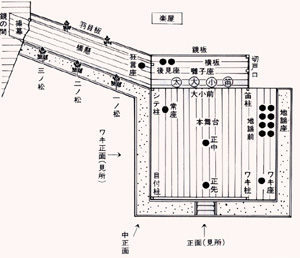

一方、シテとは「仕手」や「為手」と綴るのだが、たんなる主人公ではない。その正体は「残念の者」なのである。なんらかの理由や経緯で、この世に思いを残してしまった者だ。そのためいまなお異界や霊界をさまよっている。あるいはこの世とあの世の「あいだ」をさまよっている。この世は此岸、あの世は彼岸だ。このことをあらわすために、シテは三の松・二の松・一の松が植えられた橋掛かり(橋懸り)を、鏡の間(あの世=there)からゆっくりと、舞台(この世=here)に向かってすべるように登場する。橋掛かりはトランジット・ブリッジなのである。

このワキとシテの両者の立場からすると、ワキとは、シテの残念や無念を晴らすための存在だったということになる。「晴らす」とは「祓う」ということでもあって、ワキはシテの思いを祓っている。無念な思いを祓うとは、いいかえれば、思いを遂げさせるということでもあろう。

能には「夢幻能」と「現在能」とがあって、現在能には神や霊や鬼は出てこない。《安宅》や《鉢木》のような現在能では、シテもワキも現存していた人物が中心になる。たとえば《安宅》ではシテが弁慶、ワキが富樫になる。

しかし、このような現在能の多くでも、富樫が弁慶の思いを遂げさせたように、ワキが重要な役割を発揮する。つまりはワキがいなければ能は成立しない。能とは、もともとワキが見た能なのである。

もうちょっとワキの本質を見ておく。

ワキには誰もがすぐにわかる見た目の特徴がある。面をしていないということだ。スッピンだ。直面という。ワキが現実の者であることを告げている。これに対して、シテはたいてい面をつける。それによって現在に生きていないという境遇を象徴する。これには例外もあって、《隅田川》のシテは現実に生きている老女であるし、《敦盛》のシテのように亡霊でありながら直面ということもある。しかし、ワキは必ず直面なのだ。これは世阿弥以来、変わらない。

演劇的にはシテが主役で、ワキは脇役である(ワキツレがいることもある)。けれども、ふつうの演劇の脇役なら脇役なりの老若男女があるし、それなりの人生もあるのだが、能のワキには少年も女性も老人もない。人生もない。ほぼすべてが壮年の男という設定になっていて、人格もいちじるしく抽象化されている。これはこの世の生者の代表を負わされているためだろう。これも世阿弥以来変わっていない。

能の進行のなかで、ワキはたいしたはたらきをしていない。ワキは舞台で最初に登場して名のり、たいてい「次第」や「道行」というセリフを謡う。そして「あるところ」で正体があやしい者と出会う。これは大発見だ。それにもかかわらず、ワキはその後はほとんど活躍しない。ただ事態の推移を見守っているだけなのだ。能舞台の隅(ワキ座)にじっとしていることも多い(向かって右前の隅)。では、そんな目立たないワキに、なぜ特別の事情を見極める能力があったのか。

本書のなかでの安田登の推理は明快だった。ワキは自分が無力だということを弁えているからこそ、異様な状況と出会ったときに格別の能力が発揮できるのだと見た。

これはワキ方の執念や弁護で言っているのではなく、能の本質を言い当てている。ワキはたしかに無力に近い者で、そもそもが無名の旅人にすぎない者である。問いを発し、シテの語りを引き出したあとは、そのシテの物語を黙って聞くばかり。しかしながらそうであるがゆえに、ワキが異界や異類を見いだし、此岸と彼岸を結びつけ、思いを遂げられぬ者たちの思いを晴らしていくという役割を担う。

ワキは、自分が問うことと聞くことだけしかできないことを、よく知っている。そのかわり、そのことを研ぎ澄まそうと考えている。そのために旅をしつづけてきた。

おそらくワキは「消極の力」の持ち主なのだ。世阿弥作の《屋島》(八島)では、ワキは夢の中にいる。その夢の中で登場人物(老いた漁師の姿をしている)から「夢ばし覚まし給ふなよ」と言われる。そうすると、ワキは自分の夢の中で夢から覚めないようにする。がまんする。シテの霊力が日を曇らせるとか雨を降らすといった積極的な力を発揮するのにくらべて、これはなんとも消極的だ。けれどもそのうち、シテは自分の正体を見せる(義経の亡霊だった)。そして思いの丈を語る。

そこにワキの役割がひそむ。自分から何かを仕出かそうというのではなく、そこに存在することによって、そこにさしかかることによって、相手に何かをされる契機をもたらすという能力をもつ。ぼくは第1025夜の清沢満之の千夜千冊で、清沢による「二項同体」と「消極主義」と「ミニマル・ポシブル」の提唱を説明しておいたけれど、ワキの役割もそれなのだ。消極主義とは二極の対立を解消すること、二極を消してしまうことなのである。

こういうワキ方を安田登が選んだことには、さまざまな思いがあったろう。能楽界ではいったん選んだ家門(流派)は二度と変えられない。それを承知でワキの人生を歩むことにした。27歳で能を選択したことは能楽師としてはかなりの晩生だが、けれどもそこに飛びこむ何かの必然があったのだろう。

自分の仕事がつねに変化していたこともあったようだし、お父さんを交通事故で失ったということもあった。しかし、昨日今日の安田登を見ていると、ワキの熟知を通して日本や日本人が見失った「日本という方法」をみごとに見抜いたという痛烈な獲得を感じる。

いつのころからか、若い日本人は「自分さがし」を重視するようになった。4、50代は「勝ち」を求めるようになった。会社はボスコン(ボストン・コンサルティング)の四象限ポートフォリオの「負け犬」から脱することをめざすようになった。お粗末なことだったが、それについてのぼくの批評はさておき、ここはワキの視点からこのことを議論してみる。

近代欧米社会がつくりあげた行動イデオロギーは、一言でいえば「明日は今日よりもよくなる」という進歩思想だ。未来は上向きに、少なくとも右肩上がりに進むというものだ。それを証明したのが産業革命と自由市場と民主主義のルールだということになっている。この「勝ち」を求める行動イデオロギーは個人にもおよび、「自己実現」というたいそうアメリカンな方針をふりまいた。そのうち「ポジティブ・シンキング」こそあなたを救うという口調になってきた。日本でもバブルの前あたりからこの傾向が広がってきて、バブルが崩壊したのちもこの掛け声が続いた。成長志向や上昇志向だ。

いったい、なぜ負けてはいけないのか。「だって、勝ったほうがいいに決まっているだろう」。こんな理由にもならない規範がばかばかしいほど広まり、「負け犬」や「負け組」は蔑まれた。日本はこのあたりでかなりおかしくなってしまった。

さて、ここから重要なところだが、実は、能の本質はこのことを問うところ、すなわち「負ける」とはどういうことかを問うところから始まっている。多くの能は、人生がうまくいかなかったという事情をかかえた者たちの悲哀や残念を主題にしてきたのである。

自分の力を過信して失敗してしまった者たち、他人の恨みを買った者たち、ついつい勇み足をした者たち、みずから後ずさりしてしまった者たち、自分の能力がうまく発露できなかった者たち、そういう者たちを主人公にした。能ではかれらのことを、「負けた」とは解釈しなかった。「何かを負った」と解釈した。そこに新たな再生がありうることを謡ったのが、多くの能の名曲なのである。

主人公の顛末や頽落はいろいろだ。その悲哀や残念は、その扉を誰かが開かないかぎり、世間のほうでも忘れたい。そこが当事者や関係者にはなお辛い。扉はどう開けばいいのか。そこには凹んだ鍵穴はあっても、鍵がない。むりやりこじ開ければ悲劇がそのままニュースのようにさらけ出されてくるだけだ。このことを気づかせるために、ワキがいる。ワキは自分が鍵をもっていることを最初から知ってはいない。しかしながら、そこに抉られた鍵穴の状況があるとき、ふとそこに鍵を差す者になる。コードブレーカーになる。

これはワキが旅人であるというところと関係がある。死者や霊魂は旅をしないトポフィリア(場所愛)の者なのだが、ワキは旅をしつづけてきたことによって、その「あるところ」にさしかかり、悲哀や残念の扉を開けるのだ。

能は、人生の深淵を覗くとは何かということを問うたドラマである。そこにひそむ「負」をもって「再生」を誓うドラマだ。

そのために世阿弥たちは、まず極上の謡曲(台本)を用意した。今夜はそのことにはふれないが、謡曲の言葉ほどよくできたものはない。言霊の連打連続だといっていい。ついで、あらゆる所作の引き算をして冗漫を削り取り、表情を消し、舞台のすべてをヴォイド(からっぽ)にしておいて、そうした者たち(シテ)を橋掛りの「向こう側」から舞台の「こちら側」に呼び寄せた。それがワキとの出会いによっておこるようにした。

《隅田川》や《花月》のシテは幼い我が子を失った親が覗いた深淵を描く。《卒都婆小町》は自身の老衰を覗いた小野小町の物語である。その小町に恋心を操られた深草少将は《土車》ではワキとなり、妻を失った深淵に出会う。さらに《通小町》では亡霊となって無念を謡う。

これらの人生の深淵は、かつての主人公たちが望んだ事情ではなかった。納得ずくのものではなかったはずである。思わぬ事情で責め苦を負ったり、失敗を余儀なくされたりしている。だから説明もつきにくい。「何かを負ってしまった」のだ。

こういう者たちの残念と無念にまみれた「負」というものを、あるときワキが晴らしていく。その能を舞台のこちらの見所にいる観客が見て、新たな再生を誓っていく。能とは、そのようにして発生した。そして今日まで続いてきた。

しかしそれにしても、いったい夢幻能のシテたちの背負った残念は、何かの「罪」だったのだろうか。世間や社会はそれを「罪」にしたがるものである。そうだとしたら、その「罪」はどのように贖われるものなのか。

安田さんは、今年(2007年、平成19年)、1250年祭を迎える箱根神社が復曲を計画している《延年》の完全復活の試みに携わっている。そのため冬の御籠りをした。

朝は6時から90段の石段を掃除する。掃除のあとは神官の大祓の祝詞を一緒に奏じる。大祓はかつては「中臣の祓」といったもので、中臣氏が守ってきた言霊をつかった。厳密には祝詞とは言わないのだが、いまは祝詞としておく。半年の罪がたまりにたまった6月と12月にする祓である。だから大祓という。

この祝詞を読むと、いろいろのことがわかる。日本人の「罪の行方」が見えてくる。まず、罪を犯したのはどういう者たちかというと、意外にも「天の益人」という天上界の秀れた人たちが「過ち」を犯したというふうになっている。これは誰もが過ちを犯すということをあらわす。そこで祝詞は次のように唱える。

……高山の末、短山の末よりさくなだりに落ち滾つ速川の瀬に坐す瀬織比売と云ふ神、大海原に持ち出でなむ。かく持ち出でなば、荒潮の潮の八百道の八百会に坐す速開比売と云ふ神、持ちかか呑みてむ。

……かくかか呑みてば、気吹戸に坐す気吹戸主と云ふ神、根の国底の国に気吹放ちてむ。かく気吹放ちてば、根の国底の国に坐す速佐須良比比売と云ふ神、持ち流浪ひ失ひてむ。かく流浪ひ失ひてば、罪と云ふ罪はあらじと……。

われわれが犯した罪は流れの速いセオリツヒメがまず引き受け、それを大海原に持っていってくれる。すると海にはハヤアキツヒメという女神がいて、両手で呑みこんでくれる。その罪を今度はイブキドヌシノミコトが根の国や底の国に吹き放つ。そこではハヤサスラヒヒメという「さすらい」の女神がそれらの罪を持って流浪してくれる。そのうちに罪という罪は罪でなくなるだろうというのだ。

安田さんはこの祝詞を知ってハッとした。日本人はこのように罪を祓っているのか。そこに瑞々しい流れがあるのか。禊とはこのことか。罪は穢れというものなのか。その穢れとしての罪は「さすらい」をする者が引き受けるのか。そして「罪と云ふ罪はあらじ」となるのか。そういうことが一挙に見えたのである。

罪はしだいに罪でなくなってしまうのだ。「さすらい」をするサスラヒヒメがどこかへ分散処理してくれる。大祓にはそういうことが暗示されていた。これはあきらかにワキの役割と似ている。ワキは旅をしつづけていることによって、シテの残念無念を祓っていたわけなのだ。

ひるがえって、日本にはもともと「はらい」系の贖罪の方法と「こもり」系の贖罪の方法とがあった。「はらい」系では島流しや所払いなどがおこなわれ、ふつうの罪人だけでなく、天皇や貴人だって流された。実は世阿弥も佐渡に流された。

一方、「こもり」系は自分で籠もって姿を隠すか、牢獄に籠もらされた。吉田松陰は籠もらされ、西郷隆盛は払われた。

日本人は自身の罪を籠もるか、払われるかを通して贖罪してきたのである。安田登は、そこで考える。最近はもっぱら籠もるばかりの贖罪感になってきたのではないかというふうに。「引きこもり」もそのひとつなのだろう。やたらに検察や警察が罪人を拘置するのも、強制的な「こもり」ばかりが支配的になっているせいだろう。しかし、今日の日本は、あらためて「はらい」の意味をこそ考えるべきなのではないか。そこに流浪の者が何かを引き受けるという文化があったことを知るべきなのではないか。

杜若の精霊をシテとした《杜若》という能がある。

東国の僧が諸国を漂泊しているうちに、三河の国の八橋にいたる。ワキの僧がそこに咲く杜若に見とれていると、美しい女があらわれて、かつて《伊勢物語》の主人公の在原業平がここを訪れて歌を詠んだことなどを話しかけてくる。やがてこの女は杜若の精霊だと名のって、装束を変えて再登場して往時を偲んだ舞を舞う。そしてまた消えていく。そういう顛末だ。

ここには2つの「さすらい」がある。ひとつはワキの僧の漂泊だ。もうひとつは在原業平の東下りという漂泊だ。業平はあきらかに都から払われて東国に下っている身の者だ。《伊勢物語》のなかでは何度も泣いている。また「身を要なきものに思ひなして」と言っている。自分が「要」のないものかどうかの確信はない。業平を留めたいと思ってくれた親しい者たちもいただろう。自分もできれば都に残りたかった。けれども、身を「要なきもの」と思いなすことによって、業平は新たな再生を試みることにした。これが東下りである。

これは自身を「無用のもの」とみなすことによって得た漂泊だ。業平だけでなく、多くの能で登場人物は「無用」や「無為」をせつなく訴える。ワキはそこを見る。そこに「負い目」を見極める。ワキはそのために「さすらい」をしつづけてきた。そしてシテに、かつての日常で右肩上がりの思いばかりを獲得しようとしてきたことを判じて、その思いが切られたかどうかを見る。

シテはシテで、その思いを切った様子を舞ってみせる。そこにシテの役者の技量があらわれる。シテの能は、この思いの様子を感じるところをどう演じていくかに真骨頂がある。第974夜でも詳しくとりあげた《景清》では、盲目となった景清がまさに次のように思いを切った謡を謡ったものだった。「万事はみな夢のうちの徒し身なりとうち覚めて、今は此世になきものと、思ひ切りたる乞食を、悪七兵衛景清なんどと、呼ばばこなたが答ふべき……」。「思ひ切りたる乞食を」と、景清が思いを切ったところが、この能の転換点なのである。

ここでぼくが鎌倉八幡宮で感じたことに話を戻したい。実はあの夜、われわれは御神楽を拝見する直前まで、八幡宮の斎館の座敷を舞台に見立てた安田さんたちのパフォーマンスを固唾をのんで見ていた。

これは三島由紀夫の『憂国』の文章と夏目漱石の『夢十夜』から成る朗読式のもので、栗林さんの能管のアシライも入っての、独自の能仕立てが冴えきっていた。その一部は以前にぼくも見ていた。

パフォーマンスの中身はまことに危険な場面を抽出したというしかなく、日本人が胸中のどこかに隠しもつきわどい心性をこれでもか、これでもかというほどに抉り出している。三島の『憂国』は切腹の一部始終を克明に描いた場面だけだ。そこまで生と死のAIDAを見せるのかという迫真の描写が息詰まる。『夢十夜』のほうは、盲いた子供をおぶって夜の山道を行くうちに、かつて盲目の男を殺めたという記憶が呼び覚まされてくる怪異と恐怖を扱っている。

これらを演じて、安田さんはワキが見せる能というものを、現代社会に反転してみせた。われわれがどのAIDAにいるかということを、鮮烈に突き付けた。

その直後、われわれは斎館を出て、小雨のなかを本殿に向かったのである。お祓いを受け、この世のものともつかない御神楽を見た。終わって八幡宮の石段に出てくると、大銀杏と眼下の神楽殿が海市のごとく烟っていた。誰ともなく立ち止まり、そこへ吉田宮司も加わって、われわれは一千年の夢を見たような気分で、しばし立ち話をした。

翌朝、ふたたび宮司とぼくは武神をめぐって語らいをして、さらに安田さんと「境界に立つもの」の可能性について話しこんだ。日本というもの、AIDAにしか真実も真相も見えないであろうという話だ。

こんなふうに鎌倉八幡宮の両日がおくれるなんて、ぼくは予想もできなかったのである。三島の『憂国』が演じられること、その直後に夜の神楽があるということの、その順番は誰かが一人で演出したことではない。

巫女舞は世界の隙間から出現したのである。その前に切腹が挟まれるとは、誰も予定していなかったことだ。しかし、そのような次第がおこったのだ。三島の切腹は祓えぬものの残念だった。御神楽は万事を万端に祓うものだった。それはまったく世間の俗塵を切り裂いておこった出来事だったのである。

ぼくが、こんなにぴったりと「あるところ」にさしかかれたのは久しぶりだった。そのうえもっと身に沁みたのは、このとき「日本のワキ」が鎌倉八幡宮のどこかにいてくれたということだ。これほどにワキというものが動いていることを実感できたのは、まことにまことに懐かしい。こういうことはやっぱりあるものだ。

もう一言だけ、付け加える。言葉というもの、日本古今の言葉というものにあらためて鮮烈な力を感じたということだ。

安田さんは、ワキには「分ける」と「分からせる」という2つの特別の役割があるとみなしている。「分ける」というのは分節能力があるということで、世阿弥が名著『能作書』のなかで詳しくのべているように、絶妙の謡曲作法によって言葉をアーティキュレート(分節)しながら、ワキがシテの世界を分明していくようになっている。

こういう言葉をつくったのは(それをこそ言霊というべきだが)、世阿弥が初めてではない。祝詞や和歌や講式や朗詠や声明にも、このような試みは続いていた。けれども、これらをすべて組み込んで、そこに一場の夢幻幽玄のドラマを想定し、それをワキからシテを見るという仕込みで言葉のアソシエーションに徹底してみせたのは、世阿弥元清という「日本のワキ」の大仕事だった。あれからもう半月がたったのだけれど、ぼくはいまさら世阿弥が果たした大仕事の意味を考えこんでいる。