父の先見

岩波文庫 1994

西村恵信

この千夜千冊「遊蕩篇」ではぼくが折りにふれて仕入れ、それなりに練磨したり昇華したり、また度忘れしたり粗末に扱いすぎてきた「方法の秘密」を、手を変え品を替えてちょっとずつ洩らそうとしているのだが、この前の夜はグリム兄弟の童話とドイツ民族のこと、今夜は一転して禅だ。それも中国伝来の禅語について書く。

まるで先夜と今夜はつながっていないように見えるかもしれないが、けれどもグリムと禅語録が関係がないかといえば、いやいや、そういうこともない。まあ、たのしんで読まれたい。

すでに千夜千冊での禅をめぐるものでは、禅籍・禅語録としては臨済希玄の『臨済録』(550夜)と道元の『正法眼蔵』(988夜)と白隠慧鶴の『夜船閑話』(731夜)を、禅僧の生き方としては夢窓疎石(187夜)と一休宗純(927夜)とティク・ナット・ハン(275夜)を、禅の哲学では西田幾多郎(1086夜)と久松真一(1041夜)をとりあげてきた。

それなりに綴っておいたつもりだが、まだまだ禅の醍醐味は伝えられてはいなかった。そこで今夜は禅語録の凄みを洩らしたい。

いったい禅語とは何かというと、これは奔放すぎて、実はなかなか説明がしがたい。説明を拒んでいるとさえ見える。

たとえば「全身脱去」(ぜんしんだっこ)という禅語がある。この禅語には一応の由来がある。普化(ふけ)という和尚が街のそこかしこで僧衣のお布施を頼んでいたので、人々がそれならばと僧衣を与えると、なぜか普化はそれを受け取らない。そこで困った臨済老師が院主に命じて棺桶を一式作らせ、普化が帰ってくると、「ほれ、おまえの僧衣を用意した」と言った。

普化はさっそく街に出て、「和尚がわしのために僧衣を作ってくれたから、わしは街の東で死ぬことにした」と言いふらした。人々がおもしろがってついてきたが、「今日はまだ死なない。明日は南門で死のう」と言う。こんなことが3日も続くと、誰も普化の言うことを聞かなくなった。

そこで普化は一人で城外に出て自分で棺桶の中にのそのそ入り、通りすがりの者に釘を打たせた。翌日、このことを聞いた者たちが集まってきて棺桶をあけると、普化の体はそこから脱け去っていて、ただ空中から鈴の音がちりんちりんと響きながら去っていくのが聞こえた。

こういうものだ。

『臨済録』にのっている話だが、さあ、これが何を物語っているのかというと、困る。何のためにこんな話があるのかさっぱりわからないと言う者も多いことだろう。わざとらしいと感じる者もいるだろう。そう、わざとらしい。しかし、禅者たちの魂胆をいえば、禅に近づく者を困らせるために、わざわざこういう話ばかりが禅語録に詰めこんであるのだ。けれども、これが禅語による禅語録の狙いなのである。それだけがコンテンツなのである。

禅林ではさまざまの禅語録から一篇を選んで、これを一定の修行を通過してきた雲水などに示すようになっている。そして、その意味を考えさせる。

考えさせるのだが、最初から相手が困るようなお題ばかりを用意しているのだから、それをあるとき急に示されても答えようがない。しかたなく言い逃れをするのだが、とたん老師や師家(しけ)に罵倒される。黙っていると、早く言えと迫られる。さらに言い逃れをすると「出て行け」といわれるか、兄貴分に殴り倒される。

まことにもって不合理だ。奇怪千万だ。けれどもその不合理に唐突に出会って、なおそこに覚悟がおこるかどうかを試されているのだから、禅林に入った以上は、この試練に向かわなければならない。そのためにいくつもの禅語がタイミングよく用意されている。タイミングのことを禅機という。

こういう禅語をおもしろく味わうには、なまなかなことでは楽しめない。たとえば座禅をしてみることもおおいに有効だが、それだけでは禅語はわからない。禅の心はわからない。そもそも座禅は心が乱れているから座禅するわけで、心が乱れていなければ座することもない。けれども座したところで次はない。仏教の基本は「戒・定・慧」(かい・じょう・え)にあるのだが、自分を戒め、心の乱れを制して、知恵に達するのが仏教なのである。その知恵が般若だ。座禅だけでは般若には届かない。そこに禅語が途端めがけて、横っ跳びするのである。

こういう禅に慣れるには、禅の歴史を知ることも必要だ。いま紹介した普化の「全身脱去」も、実は達磨禅師(ボーディ・ダルマ)にまつわる伝説がのちのち普化の身に再現されているもので、もともとは「達磨はどこへ行ったのか」(達磨は西に行った)という問いから生まれている。達磨が西の方へ去っていったとき、チリンチリンという鈴の音が聞こえたという話が原型にある。ほかにもいくつものヴァージョンがある。

禅語というもの、禅の歴史の綾に絡んでいる。それがわからないと禅林で飛び交う言葉の背景や意図がさらにわからない。

ぼく自身もおおざっぱなことは、かつて春秋社の『遊行の博物学』の第6章に、「ダルマ・ロード」「禅画のスペクトル」「禅僧の問題」という3本で好きに綴ったことがあるけれど、濃いものはまだ試みていない。機会がくればいずれそういうこともしてみたいと思ってきた。今夜も少々は禅の歴史を織りまぜる。

それはそうなのだが、ところが禅というもの、そもそもが禅機を問うているのだから、その気にならないと文章の俎上に乗りにくい。ぼくの言葉も走らない。こちらの気分も問われている。ここが難しい。知的な集中力だけでは扱いにくいのだ。いや、扱えない。しかも禅の真骨頂というもの、そもそも「不立文字」(ふりゅうもんじ)や「直指人心」(じきしにんしん)や「良久黙然」(りょうきゅうもくねん)にあるのだから、言葉にも乗せにくい。

それにもかかわらず禅は、いったん打入(たにゅう)となれば、べらぼうに言葉を富ませ、言葉を遊んできた。不立文字とはいいながら、裏を返せば、禅は言葉が大好きなのだ。そこが禅の痛快というものだ。絶対矛盾的自己同一(西田幾多郎)というものだ。それゆえ禅は言葉を否定しているのではなく、言葉を投げつけるのだ。そのうえで「さあ、速く道(い)え」と迫る(禅語では「言う」は「道う」というふうに綴る)。そのくせ、すぐにその言葉をそこへ投げろという。言語道断なのだ。

こういう禅語の言語道断の感覚を扱うには、あとは、こちらがその気分になるかどうかということだけなのである。したがってこうした言語道断に遊べるには、ちょっとした気分の転位が必要だ。

なぜか、今夜のぼくはその気分にどどっとなった(実はしばらく前からその機を窺っていた)。そこで今夜は気分次第の禅語録をとりあげたい。それを『趙州録』か『碧巌録』にするか、それとも『無門関』にするか『従容録』などにするかということについては、やや迷ったが、のちにのべる理由で『無門関』にした。

さて、禅語録は公案集とはかぎらない。もっと広く編まれたものをいう。公案というのは「公府の案牘(あんとく)」のことで、師が弟子に極め付きの文書(それを禅語録と総称してきた)のなかから参究の課題を与えることをいう。

禅語録の適当な一部が公案になったと思えばいい。それが各所の禅林禅院で試みられているうちに、禅語録も何度も編集されて、『臨済録』『趙州録』『碧巌録』『無門関』というふうになっていった。だから、さまざまな禅語録には同じ公案が採録されていることも少なくない。禅語録のちがいは各門の編集特色のちがいなのである。

抜き出された公案には難問中の難問が選ばれている。とうてい脳トレとはくらべものにならない。そこには短いものもあるし、長ったらしいものもある。長いものはさきほどの「全身脱去」などがそうで、短いものはたとえばこんなふうになる。

一人の僧が趙州(じょうしゅう)和尚に尋ねた。「達磨大師が伝えた禅の極意とは何でしょうか」。和尚は言った、「庭先の柏の木だ」。

これは何を示しているのか。また、こんなふうだ。

慧忠国師が3度、侍者の名を呼んだところ、侍者は3度とも気のない返事をした。そこですかさず国師が言った、「私がおまえにそむいていると思ったら、なんだ、おまえが私にそむいていたのか」。

いったい何を求められているのか、またまたさっぱりわからないだろうが、これが昔から「庭前柏樹子」「国師三喚」といわれて、よく公案につかわれてきた禅語録から選ばれた問答なのである。いずれも今夜紹介する『無門関』に入っている。庭先の木に禅の心があるじゃないかという意味にもとれるし、3度とも返事をしているのだから1度目はどうしたのかという意味にもとれる。いずれもそう言われれば、なるほど日々のなかにも落ちている納得なのだが、それがうすうすわかっていながらわれわれは知らんぷり、あるいは知たり顔をして、のうのうと暮らしている。禅はそこを急速に叩くのだ。

知ったかぶりや日常茶飯事も公案になるが、ふだん納得できていないことも公案になる。次のものは公案が2段に分かれていて、前半も歴史がらみの難問だが、後半はもっと難しい。

ある日、無著和尚が山中で文殊菩薩に出会った。文殊が「どこから来たか」と聞いた。あわてて無著は「南からです」。文殊が「あちらはどうだ?」と聞くので、「戒律を守る者とてまれでございます」と神妙に答えた。そこで文殊が笑って言った、「私のところは前に三人三人、後ろに三人三人だ」。

これは『碧巌録』にのっている「前三三、後三三」という公案で、禅機をとらえているだけでなく、禅の歴史の本来を問うている。無著の答えは小乗仏教的で、文殊の答えは大乗的なのである。禅は大乗だから、このあたりのことがわからないと修行にはならない。問答にも応じられない。が、この公案を仮にそれなりの知識でなんとか答えられたとしても、禅はそこで許してはくれない。苛烈で謎のような追い打ちがある。実際にも「前三三、後三三」には次の公案が『碧巌録』に待っていて、こうなっている。

無著は「前三三、後三三」の問答をしたあと、院内に招じられ文殊にお茶をすすめられた。高価な茶碗が出た。文殊は「おまえはふだんは何でお茶を飲んでいるか」と聞いた。ただの茶碗の話ではなさそうなのでもじもじ答えられずにいた。やがて辞去する段になって送ってきた童子に、ふと「老師が言った前三三とか後三三というのは、いったい幾つのことなんだろうね」と呟いた。

すると童子が「和尚さん!」と言った。無著が思わず「はい」と言ったとたん、童子が言った、「それは幾つですか」。

これはベラボーである。無著は一介の童子にふりまわされている。のみならず「前三三、後三三」もわからなくなり、さらに茶碗の謎がどかんと残った。ついで、なぜあんなところで文殊先生は「ふだんの茶碗」を訊いたのか、そのことがいつまでも鳴り響く。

こうして雲水や禅僧たちは黙りこみ、日夜の作務をしながら、この謎の興奮と向き合うことになるのである。

ざっとはこういうわけで、公案というもの、だいたいは禅語録から活用されている。一見してわかるように、たいていは問答形式になっている。弟子が尋ねて師匠が答えるという形式だ。

大事なことを尋ね、それを師が答える。それが問答形式だが、それなのに禅ではなかなかそうならない。問答が問答にならない。大事なことを聞いたのに、まったく別の話が返されたり、どうでもいい話が返ってくる。聞かなくてもいいことをうっかり質問してしまったということも多く、師の答えもふつうの回答になっているなどということがほとんどない。どう見てもはぐらかされているとしか思えない。「前三三、後三三」では童子にさえ翻弄される。それも意外な角度から。しかしその「翻弄」と「意外」こそ、禅の真骨頂なのである。

実は禅の問答は問答では終わっていないのだ。問答は次の商量を促すためにある。そのことを書いておきたい。

禅の起源といわれる「世尊拈華」(せそんねんげ)という話がある。

世尊(ブッダ=釈迦)が霊鷲山(りょうじゅせん)の集会で一本の蓮華を手にとってみんなに示した。そのとき迦葉(かしょう)尊者一人だけがにっこり微笑した。その刹那、世尊が「私には正法眼蔵・涅槃妙心・実相無相という微妙(みみょう)の法門がある。いま私は、不立文字・教外別伝というやりかたで迦葉にこの法門をわたした。頼んだぞ」と言った。そういう話だ。

一般に「拈華微笑」(ねんげみしょう)として知られるエピソードだが、文字を立てずに法が伝わることになったので、「唯仏与仏」ともいう。これが編集されてのちの禅林では、師がただ一本の指を立てたという話になった。一本の枝が一本の指になったのだ。天龍という和尚が何かを聞かれると、ただ一本の指を立てたという逸話が広がったせいだった。

話には続きがある。この「天龍の一本指」を倶胝という和尚が生涯実践しつづけていた。その門に雲水がいて、よその禅門の僧から「おまえのところの老師はどんな法を説くのか」と聞かれたので、和尚のまねをして一本の指を立てた。和尚はこれを聞くと雲水を呼んで、その指を切り落とした。雲水はあまりの痛さに悲鳴をあげて、喚きながら部屋を下がろうとした。そのとき、和尚が雲水を呼んだ。雲水が振り返った瞬間、和尚が指を立てた。雲水は思わずはっとした。

話はこのように発展していくのだが、ここで公案が生まれる。指を切り落とされた雲水はどうなったのかという問題だ。「思わずはっとしたんですよね」では、答えではない。雲水は思わず自分も指を立てようとして、その指がなかったことに気がついたというのが、まあ、ふつうの答えだ。が、それだけでは何も進んでいない。自分の指がそこに欠けていることに思いがおよび、さらに「天龍の一指頭」に思いがいたり、その奥の「拈華微笑」にまでどんどん降りざるをえない。

そうすると、いったいなぜ世尊が蓮華の枝を示したのかというところに行きつく。加えて、それに対してなぜ迦葉は微笑できたのかということ、それをもって世尊はどうしてこの男に法を伝える気になったのかというふうに進む。

禅の公案とは、このように問答の先で商量させることなのである。だから禅語録とは、もともと「問答商量」が巧みに編集されているとみなしたほうがいい。

問答はまさに禅林でかわされた実際の問答のことだから、何がそこにかわされたからといって文句はない。また、文句を言う筋合いのものでもない。問題の本来は商量のほうなのだ。商量とは、いったん自分の見解(けんげ)を離れて考えることをいう。問答を商量してどう見るか、商量してどう感じるか、だ。

ところがこの商量が大変なのだ。いま紹介した「世尊拈華」に始まる一連の流れの公案も、『無門関』の無門慧開ともなると、とんでもない商量になっていく。それをまた弟子に返してしまう。どういうものかというと、無門はこう言ったのだ。

「世尊が霊鷲山でどんなすばらしい説法をするのかと思ったら、なんだ一枝、拈っただけじゃないか。もしあのとき迦葉が笑わなかったら、どうするつもりだったんだ?」。

迦葉が笑ったからよかったが、もし微笑がなかったら正法眼蔵をどのようにして伝授したのか、いやそれだけじゃない、全員みんなが笑ったらどうなったのかという再問なのである。これは強烈だ。わっはっは、だ。こんなこと、ちょっとやそっとでは思いつきもできない商量だ。

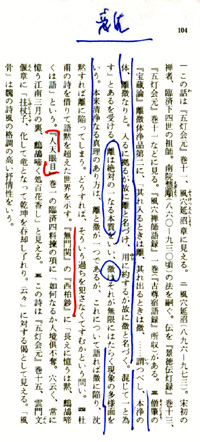

この無門のような禅語を、禅林では「拈弄」(ねんろう)という。まさに翻弄と意外をおこすための禅の瞬間弁証法なのである。実は『無門関』は「本則」「評唱」「頌」(じゅ)という構成になっていて、公案のひとつひとつを本則に掲げたあと、無門自身がそのそれぞれに評唱をして、最後にそれらに対応したぶっ飛んだ頌をひとつずつ掲げていくというふうになっている。いまぼくが商量として紹介したのは、この評唱にあたる。それが翻弄と意外なのである。

ちなみに「世尊拈華」の無門の頌はこうなっている。これまたベラボーである。

花を拈起(ねんき)し来って 尾巴 すでに露わる

迦葉破顔 人天措くなし

(花などひねって、尻尾まるだしじゃないか。迦葉の笑いも、これでは人天、かたなしだ)

閑話休題。ちょっと余談になるが、ぼくもいま、禅の問答商量にやや似たことをしていることがある。

イシス編集学校の「離」(り)において、密かに書き下ろした文巻1000枚の裡に数々の問答商量を埋めこんだのだ。テキストを読んでいくと、そこにお題が待っているのだ。そこへきたら両院の諸君になんらかの商量をしてもらう(「離」では教室は「玄黒院・悠窓院」「蓮條院・風鏡院」などのように院とよぶ。だから両院なのである)。

そういうことをしたのは、元をただせば禅林に倣ってのことだった。倣ったのだけれども、すでに見当がついただろうように、禅林の商量はぼくの仕掛けにくらべれば、はるかに凄まじい。なぜなら前提となっている問答が(それが公案というものになるのだが)、もともと問いと答えの“ふり”をしているものの、ちっとも答えらしくはないからで、それなのにその問答を徹底して商量することになるからだ。

雲水たちは禅の日々には答えが一つではないことをうすうす知ってはいながらも、これに戸惑い、迷い、あげくは「臨済の喝、徳山の棒」を食らう。

イシス編集学校の「離」はそういう禅院風情にすべてを倣うというのではないけれど、少々は肖(あやか)った。ぼくもまた答えが一つの学習や人生など薦める気がないからだ。誰もがいったん自分の見解(けんげ)を捨てることも勧めたい。ちなみに「離」では喝や棒は飛ばないが、いまのところ両院でその「臨済の喝、徳山の棒」に似た役割を担ってくれているのは、相京範昭君と倉田慎一君の二人の別当である。今期からはここに別番(別当番頭)がつく。右筆(ゆうひつ)もつく。これはこれでたのしみなのである。

話が脱線した。言いたかったことは、禅語録というものが禅林で師弟がかわした日々の場面を抜粋した先例集であって、それがたいてい問答の様式を伴っていること、にもかかわらず答えは決して一様ではなく、そこからえんえん商量が始まるということだった。

では、いったいどのように公案禅は生まれてきたのかということになるのだが、これについては少々は禅宗の変遷を知っていなければならない。あとで説明するが、公案禅は看話禅(かんなぜん)ともいう。

禅の歴史は長い。達磨以前にも禅があり、6世紀前半に菩提達磨が中国に来て面壁九年をおくって少林寺に籠もってから、7世紀後半に五祖弘忍が登場してくるまでだけでも100年がかかっている(達磨についてはぼくはいろいろ調べ上げて、あるシナリオにしたことがある。いつかそのことも書いておきたい)。

ついで、その弘忍の東山(とうざん)法門において、初めて修行僧の集団的定住がはじまって、六祖慧能のときに南宗禅と神秀の北宗禅とが分かれた。その後に禅林の礎を築いたのは、荷沢神会(かたくじんね)と牛頭宗(ごずしゅう)が出てきたあたりだった。が、ここまでのことは、いまは略す。

いわゆる禅宗が大きく動いていくのは、8世紀中唐の馬祖道一(南岳懐譲の門)や石頭希遷(青原行思の門)あたりからである。まずは日常の作務に徹して禅林生活を重視する「大機大用の禅」(だいきだいゆうのぜん)を実践した。ただちに百丈懐海(えかい)が出現し、その弟子に黄檗希運(黄檗宗)が、黄檗の弟子に臨済義玄(臨済宗)が出るに及んで、盛唐から晩唐にかけてはまさに個性的な禅僧が百花繚乱した。百丈懐海は『百丈清規』といって、おおよその禅林規則を打ち立てた。そのことを含め、だいたいこの時期に禅マスター(禅匠)が最初の揃い踏みをしたと見ればいい。

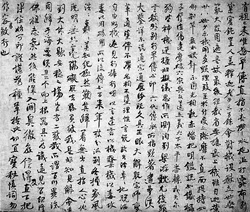

これで禅思想も禅文化の感覚も一挙に広まった。詩人や画家の李白・白楽天・懐素・王墨・張志和なども次々に禅味にふれ、趙州従念、徳山宣鑑、臨済義玄(臨済宗)、洞山良价(曹洞宗)などの言動が、いよいよ「禅語録」(言行録)として後世に示されることになった。その基本は馬祖禅にあるのだが、その先駆形態は「上堂」「示衆」「勘弁」「行録」の構成をととのえた『臨済録』に見られる。なかで「勘弁」は問答の応酬を記録して、のちの範となった。この範の詳しいことは550夜を見られたい。

のちに「徳山の棒、臨済の喝」と並び称されたのは、この時期の徳山宣鑑と臨済義玄の突起する活躍をさす。

唐が滅びて五代十国になると、五代の主権が次々に入れ替わった華北の禅はしだいに後退し(臨済宗が主として活動をつづけ、興化存奨、風穴延沼などを輩出する)、他方、十国では南漢の雲門文偃(ぶんえん)、南唐の法眼文益が登場して、それぞれ雲門宗、法眼宗をおこすという隆盛を示した。

このころはまた「灯史」の編集がはじまった時期で、初めて禅林の歴史というものが語られるようになり、「家曲」や「宗風」を問うことも流行する。これは「師は誰(た)が家の曲を唱え、宗風は阿誰(あたれ)にか嗣(つ)ぐ」と問うて、これに答えるという問答様式を発生させた。のちの公案禅にもとりいれられる。

11世紀の北宋時代の禅は臨済宗・雲門宗・法眼宗の勢いが増す。臨済宗からは首山省念・汾陽善昭・石霜楚円が輩出し、その石霜の門に楊岐方会(ようぎほうえ)、黄龍慧南(おうりゅうえなん)の二人が登場、禅門の天下を争ってみせた。のちの楊岐派と黄龍派である。

雲門宗では雪竇重顕(せっちょうじゅうけん)が注目される。雲門の中興の祖となったばかりでなく、『頌古(じゅこ)百則』を著して、のちに圜悟克勤(えんごこくごん=後述)がこれを深め、また広めて、やがて『碧巌録』に吸収されていった。まことに禅味に富んだアイロニーをもっている。

この時期の禅ではまた、居士(こじ)が重要な役割をはたした。ふだんは官吏や士大夫の身でありながら、灯史や語録に過分な関心をよせ、禅の拡張にあずかった。その勢いにのって、『景徳伝灯録』などがやたらに広まった。とくに士大夫たちはこのあとの禅の普及のレセプターともコミュニケーターともなって、禅の文化といえば士大夫が担い手だといわれるほどのものになる。

こうして徐々に「禅宗五家」が中心を占めていく。形容詞をつけていえば、痛快の臨済宗、謹厳の潙仰宗、高古の雲門宗、細密の曹洞宗、詳明の法眼宗と並ぶ五家である。日本ではこれをいささか洒落て(江戸時代)、「臨済将軍、潙仰公卿、雲門天子、曹洞士民、法眼商人」などとも言った。こういう形容は日本のほうがうまい。

12世紀に徽宗(きそう)の時代になると、五家に加えて楊岐派と黄龍派の「二派」が加わって「七宗」となり、「五家七宗」になる。

そこにあらわれたのが、黄龍派の東林常聡・兜率従悦や、楊岐派の白雲守端の弟子の五祖法演の門に出現した圜悟克勤・仏鑑慧懃・仏眼清遠の“三仏”である。とくに、さきほども名を出した圜悟克勤は、『頌古百則』をテキストに次から次へと叢林講義をおこない、それを弟子たちが『碧巌録』として編集構成するにおよんで(1125)、その名を後世に光らせた。「著語」「垂示(序文)」「本則(公案)」「評唱」「頌」の部立編成をとっている。圜悟の墨跡は日本の茶の湯では最も珍重されている。

今夜はとりあげなかったけれど、『碧巌録』は本則に登場する禅者、雪竇、圜悟の三人三様の個性が緊張をもってテキストの中でぶつかっていて、まことに稀有な響きを発揮する。ちなみに五祖法演の公案のことを「暗号密令」ともよんだ。実に言い得て妙だ。

さて、だいたいこのあたりで禅者たちの叢林のライフスタイルも確立されたと見ていいだろう。

そのライフスタイルは宗門によって多少は異なるが、寺の住持を中心に「東班(東序)」と「西班(西序)」が役職を分担し、東班に監院(統轄)、維那(いのう=綱紀)、典座(食事)直歳(しっすい=什器備品)が、西班に首座(しゅそ=参禅担当)、書記(文書作成)、蔵主(ぞうす=経典)、知客(しか=接客)、庫頭(くじゅう=収支→のちに殿主)などが配された。

こういうシステムのもと、作務や法会や年中行事も決まっていく。五日ごとのお参りをする五参上堂、八のつく日の晩参、結夏・解夏・冬至・年朝の四節、そのほか祝聖(しゅくしん)、三仏忌(仏降誕会・仏成道会・仏涅槃会)、住持になるための入院(じゅえん)と辞するときの退院(ついえん)等々。

これらの制度が確立されてくると、禅院に入るしくみも、修行のしくみもおおよそ制度化されてくる。そもそも仏教寺院では出家をして仏門に入りたいのなら、最初はすべからく童行(ずんなん)となって雑務につき、やがて得度して沙弥(しゃみ)となり、さらに受戒によって僧侶となるという順になるのだが、禅院では、これが受戒のあとはいったん雲水となって各地の名刹に禅匠をたずねて修行を積むようになったのである。これがいわゆる「行雲流水」で、ここから雲水という名称も生まれた。

この禅の雲水が各地をネットワークしながら動くということは、やがて各地の名刹と禅匠との出会いと問答を記録させることになっていった。そして、まずは禅匠に面授して印可されるという手続きを、ついではそうした場面の禅語録化を、さらにはそれにともなう公案の劇的な編集を促進していった。

さあ、そうなると、雲水と禅者たちの出会いの場面の記録がどんどんふえてくる。あたかもブログの記録がたまっていくようなもの、禅僧たちもその禅院におけるテキストのヒストリーを見て禅問答がおこなえるようになってきた。禅匠たちも実際の禅問答よりもテキストを媒介にした禅問答に磨きをかけた。そういうことができるようになった。こうしてできあがったのが『無門関』なのである。

時代は南宋になっていく。士大夫たちの名刹への参禅もしだいにふえていった。文人墨客の蘇軾(そしょく=蘇東坡)、その弟の蘇轍(そてつ)、山水画の名手の黄庭堅(黄山谷)らは、いずれも熱心な参禅者でもあった。

しかし靖康の変で北宋が滅び、趙構が高宗となって南に捲土重来を期して、臨安(杭州)を都にした南宋になると、北は金・西夏が勢力を増して、中国特有の文化は江南に押しやられることになる。12世紀末から13世紀、この南宋では中国本来の思想をあらためて樹立したくなってくる。この気分、よくわかる。だからこそ、朱熹が朱子学(宋学)を集大成したのはこの時期だったのだ。

禅宗も例外ではなかった。古典や基本に戻る必要が出てきた。宗門も南方の辺境で立てなおさなければならない。さきほど紹介した圜悟克勤(えんごこくごん)の門下に出た大慧宗杲(だいえそうこう)は南に落ちのびてきた士大夫たちとさかんに交流して、径山(きんざん=浙江省)に住すると、1000人の学徒を集めて臨済宗の再興をはかった。

大慧はテキストを重視した。禅語録だ。そうでないとまにあわない。こうして公案禅を根本から大成しようとする機運が高まったのである。これに応じて、密庵咸傑・虎丘紹隆(虎丘派)、松源崇岳・虚堂智愚・蘭渓道隆(松源派)、破庵祖先・無準師範(破庵派)らが次々に輩出して、とりわけ無準師範の門に、兀庵普寧(ごったんふねい)、牧谿(もっけい)、無学祖元といった日本の禅林でもおなじみの禅僧が登場すると、そこにフビライによるモンゴル軍の南進がおこり、この波頭に押されるようにして禅僧たちの日本への渡航がはじまっていったのである。

そして、その直前、なかなかの傑僧であった無門慧開(1183~1260)による『無門関』がほぼ完成する。テキストベースによる公案禅(看話禅)の集大成だった。公案の最終的編集が試みられたのだ。看話禅とは話を看る禅ということである。看話禅に対して、できるだけテキストを使わない禅を黙照禅という。

これでやっと『無門関』に話がたどりついた。なんだかこれで話を終えた気になってしまったが、まだ『無門関』の何たるかは説明していなかった。気をとりなおして、以下少々、案内する。

『無門関』の本則(公案)は48則で構成されている。前にも書いたように、これにそれぞれ「評唱」と「頌」が付いている。冒頭には序文があって、無門慧開は、諸君がこの48則に思い切って参入してくるならば、三面八臂の那吒(なた)のような鬼王さえ打破できるだろうと、烈火のごとく書いている。

そしてその第1則に掲げたのが、あの有名な「趙州無字」なのである。

御存知か。ある僧が趙州(じょうしゅう)和尚に、「先生、犬(狗子)にも仏性(ぶっしょう)がありますか」と聞いたので、趙州が「無」と言い放ったという、たったこれだけの公案だ。

が、これこそ『無門関』に参入する者の跡を絶たない大関門となった超難問の公案で、無門慧開はこれをもって「禅宗無門関と名付る」とまで言い切った。360の骨節と84000の毛穴を総動員させて、この「無」の一字に参ぜよと挑戦したのだ。

では、「趙州無字」とは何なのか。

ふつうに解釈すれば、この僧は犬という畜生を持ち出して、そこに仏性という最も重大な本質をぶっつけて、それなりに本質的な質問をしたことになる。しかし、こんな解釈ではまったくダメである。むしろ、もし犬にも仏性があるのなら、自分のような者でもいつか覚醒がおとずれて、悟りを開けるかもしれないという問いをしたと、まずは見るべきだろう。ここまでが見解(けんげ)だ。ところが、それが一言のもとに「無」と切り捨てられたわけである。

これで一挙に、公案が高次化された。いったい犬に仏性が「無い」というのか、趙州と僧のあいだに何も無いというのか、それともなんであれ「無」というものが言い放たれたのか。あるいは質問自体がくだらなかったのか。どっちなのか。ここから商量がはじまる。では、そのどれかが答えだったとして、それでは犬の問題はどうなったのか。考えれば考えるほど、わからなくなっていく。

しかし、このような「疑団」をもつことが禅なのである。ここで皆目見当がつかなくなって、いったん自分の訳知りを去っていくことが重大なのだ。

禅では「差別」(しゃべつ)を打倒することが問われる。差別は自我をもつことで自他を区別する。けれどもどうすれば自他を一如にできるのか。

そこで「趙州無字」で最初に躓けと言ったのである。たった一文字の「無字」に参りなさい。これを一日中、ひっさげろ。その前で唸りなさい。無門は、こうも言っている。この「無字」を「虚無の無」とか「有無の無」などと決してみなしてはいけない。この「無字」は灼熱の鉄の玉のようなもので、これをいったん呑みこんだら、呑みこもうにも呑みこめず、吐き出そうにも吐き出せない。そういうものなのだ、と。だが、そのうちに悪い知識がみんなとろとろととろけ出す。そうすれば、「無」も爆発してくれるだろう、と。

まったくもって危険な公案である。けれどもこれが主観と客観の区別を離れるにはもってこいなのだ。そこで初めて「守」は「破」になり、その「破」からも「離」が脱去(だっこ)することになる。それには、この「趙州無字」こそ、最初の大関門なのである。

おそらくちょっとは見当がついたかもしれないが、ここにはニヒリズムなどはひとかけらもない。無我の境地もない。無心になれとも言ってはいない。そういうものではなくて、ここにあるのは内と外とをひとつにする「打成一片」(たじょういっぺん)の一撃と、すべてをいきなり爆発させる「驀然打発」(まくねんたはつ)のトリガーなのである。それに気がつくまでは、それまでは1年でも2年でも、ムームー、無ー無ーと唸っていなさい、というのだ。まさに山岡鉄舟(385夜)が「趙州無字」をぶつけられ、十数年にわたってそのようにムームーと呻いた。

こうして『無門関』のコースウェアが開示されていくのだが、参禅者は禅語録をテキストの順に経験するとはかぎらない。禅匠が弟子のレベルと禅機を見て、自在に選んだ公案を投げつける。これを対機説法という。

それゆえ、もしもテキストを自分で読んで一人で『無門関』に入るというなら、そこに禅匠の追撃連打する問いを自分で想定してでも、耳を澄まし目を凝らして聞かなくてはいけない。それが禅であり、「離」というものなのだ。それにはテキストを自分で横断する勇気をもたなくてはならない。

そこで今夜は第43則にとぶことにする。これもけっこう有名な「首山竹蓖」(しゅざんしっぺい)という公案だ。首山という和尚が竹蓖を持って門下の大衆(だいしゅ)に、こう言った。「諸君が、もしこれを竹蓖だと呼ぶなら触れるぞ。竹蓖と呼ばないなら背くぞ」。さあ、どうする? どうする?

竹蓖というのは師家(しけ)が学人(修行者)を導くときに手に持っている法具のことで、竹を「へ」の字に曲げてある。これには「竹蓖」という名がついているのだから、誰だって「しっぺい」と言う。

しかし禅では、竹蓖をただそのまま竹蓖と言うと「触れる」という。「触れる」というのは「犯す」といった意味で、「気がふれる」の触れるに近い。そのものの本質に迫れないという意味をもつ。

なぜ、竹蓖を竹蓖と言うとダメなのか。もともと仏教では真如(ありのままの真理)には本来は名がないと考えるからである。名はその事態やその事物やその出来事のとりあえずの仮称なのである。それを名を言ったからといって、それで何かがわかった気になってもらっては困る。禅はそういう立場をとる。ノミナリズム(唯名主義)の果てを驀進するわけだ。

けれども、だからといって竹蓖は竹蓖以外のものではない。これを飴と言ったり、ホッチキスと言ったのでは、混乱がおこるだけである。そこで禅匠も「竹蓖を竹蓖と呼ばないと、現実には背くことになるぞ」と脅す。これで二進も三進もいかなくなった。竹蓖と言っても竹蓖と言わなくても、どちらにも進めない。

いったいこの公案は何なのか。無門は、ようするに「何かを言ってもダメ、何かを言わないのはもっとダメ」ということだと説明する。これはしかし、そのままに受け取ってはさらにダメになる。この公案はどんな日常も危機の真っ只中にあるということを示唆しているのである。そして、「且道」(しゃどう)と「速道」(そくどう)をくりかえし自分に試せと言っている。

前に書いたように禅語では、「道う」とは「言う」である。「且道」は「まあ、言ってごらん」で、「速道」は「さあ、早く言え」だ。つまりは、強烈なスピードで言い替えをおこしなさい、そうでないとおまえの日常の危機など脱去できないと詰めよった。そういうことなのだ。

次に、第14則を案内しよう。禅を齧ったことがある者なら知っているかもしれないが、ちょっと残酷な「南泉斬猫」(なんせんざんみょう)だ。

東班と西班(これについては前に説明した)の雲水たちがなんだか猫について争っていた。そこで南泉和尚はその猫をつまみあげて、「おまえたち、何か言うことができたら、この猫を助けよう。言うことができなかったら、ただちに斬るぞ」と言った。雲水たちはどう言っていいか、わからない。南泉は猫を斬った。

なんと残酷なことをするかというのは、前の夜のぼくのグリム童話論をまだ読んでいない諸君であろう。それはともかく、この公案では雲水たちが猫について何を言い争っていたのかを、一気に問うところから始まる。べつだんこの猫をどこで飼うかなどと言っていたのではない。むろん、そんなことを話していたとしても、問題は変わらない。南泉は猫のことなど、まったく問題にしていなかったのだ。そういうところに立つ必要がある。これが脚下照顧だ。

それなら猫を斬ったりすることはないではないかと思うかもしれないが、それは南泉が「猫を斬るぞ」と言ったことを額面通り受け取ったからで、そう問われたときに、猫を離れればよかった。そうすれば南泉は猫など斬らないですんだ。

だったら、そんなことを知っていて南泉はやっぱり猫を斬ることはなかったでしょう、などと泣き顔で言ってもらっては、困る。雲水たちは猫にとらわれて、何か大事なことを間に合わせられなかったのだ。それで猫を犠牲にしてしまった。

なんとも理不尽ななどと思いなさんな。禅は理不尽を使うのだ。ここは「趙州無字」を思い出すとよい。雲水たちが仮に猫の仏性を言い争っていたとしても、趙州は「無」としか言わなかった。

あらためて感じてもらうといいのだが、この公案は犬であれ、猫であれ、竹蓖であれ、禅はそこを離れて、また一挙に戻り、ただ「即今の自己」をさっと捨てられるかということを示していたのだ。これを禅では「己事究明」という。自分を追いつめて究明しなさい。その瞬間に、目の前のよけいな関心事を捨てなさい。それが邪魔しているから、うわべだけで人と交わっている。それは自分のつまらないものと交わっていることになる。よしなさい。そうでないと猫を斬るぞ。そう、言ったのだ。

ということは、南泉はその一刀で、座布団にいるこの面倒なおまえの自己というものを切り捨てるぞと言ったのである。そうでないなら究明がおろそかになる。そういういっさいを猫に託したのだ。むろん猫はメタファーだ。そんなメタファーの猫を斬るとか斬らないとか、そんなことにこだわったのか。そう、南泉は仕掛けたのだった。無門は、これこそ「絶後蘇息」だとみなした。

ところで、この話には続きがある。夜になって趙州が帰ってきた。南泉が猫の話をすると、趙州は頭に草履を乗せて、また出て行ったというのだ。南泉はあの場に趙州がいれば猫を斬らなかったのだが、と呟いた‥‥。

こんなところで、如何なものか。

ちょっとは『無門関』の感覚が伝わったろうか。まあ、わかったようなわからないような話だと感じたにちがいないだろうけれど、今夜の気分ではこのくらいで禅語の感覚のスピードを設定して終わっておく。

最後に、そのぼくの今夜の気分ではとっておきの公案を掲げておきたい。今夜の気分ではという意味は、あとでそっと言う。第24則の「離却語言」(りきゃくごごん)というものだ。

ある僧が風穴延沼和尚に尋ねた。「言葉も沈黙もしょせんは実在の半面しか示せないと思うのですが、語っても黙っても実在そのものに通じるのはどうしたらいいでしょうか」。和尚は答えた、「私はいつも懐かしく思い出すのだが、江南は春三月ともなると鷓鴣(しゃこ)が鳴き、百花が咲き乱れるよねえ」。

前に紹介した五代十国の風穴が主人公になっている。僧が尋ねた問いはなかなかもっともらしい。たしかに「言葉も沈黙もしょせんは実在の半面しか示せない」ような気がする。しかし、それにしては風穴の答えはそっぽを向いている。

この問いの原文は「語黙、離微に渉り、如何にせば通じて不犯なる」というものだ。「離微」が肝要の概念が動くところになっている。大乗仏教において「離」は宇宙の本体ですべての色相を絶した全き平等のものをさす。その「離」が差別(しゃべつ)としてあらわれたところが「微」というものになる。かんたんにいえば、本体が「離」で、作用が「微」なのである。

しかしながら、これを「離微」というふうにつなげると、本体と作用がまじって、つまりは平等と差別がまじって、そのまじりぐあいそのものによって真如があらわれるとみなす。ここに大乗仏教における禅の痛快がある。異なるものたちが本気でまじれば「本来清浄」になっていく。

そうなると、僧は何に迷ったかというと、語っても黙ってもいいのに、語ると微に陥り、黙ると離になってしまうから、これらは半面ずつだと思ってしまったところに渋滞があったわけである。ここは、一挙に「離微で語黙」と掴んでしまうべきだった。

では、それに対して風穴は何を言ったのか。「江南は春三月ともなると鷓鴣が鳴き、百花が咲き乱れる」というのは、実は杜甫の詩の一節だった。風穴は春の江南の風景に、いっさいがっさいをあずけたにすぎない。無責任でもある。

けれども、どうか。語りも黙りもせずに何かを発するには、こういう方法が突発できるともいえるのだ。そこで無門は評唱する。風穴和尚はまるで稲妻のごとく瞬間に行きたいところへ行ったではないか。

ところで、ぼくがこの公案を最後に紹介したのは、いくぶんお察しの向きもあるかもしれないが、ここに「離」というものの本質が響いているからだ。ま、これ以上のことは説明しないことにしますけどね。

それでは、最後の最後に、もうひとつ。

禅語録は禅の歴史や禅僧たちの日々の観察から編集されたもので、そこから公案が選ばれるということはさんざん説明してきたが、どうもぴったりしたものがないときは、あえて禅僧がつくるときもある。独自に問題作成をする。

江戸時代中期の白隠禅師もいくつかとびきりの公案をつくった。なかでも「隻手の音声」は抜群である。「両掌(りょうしょう)相打って音声(おんじょう)あり。しからば隻手(せきしゅ)に何の音声かある」というもので、両方の手を打ったらむろん音がするが、では片手の音はどういうものなのかという公案だ。

いったい片手に残る音を考えるのか、音など捨てるのか、それとも手のことすら忘れるべきなのか。さあ、どうぞ、考えていただきたい。