父の先見

ミシマ社 2017

編集:三島邦弘 協力:松嶋健

装幀:尾原史和(BOOTLEG)

世の中、どこかおかしい。放縦がまかりとおっているようでいて、どこか窮屈だ。それぞれが自分は心を少し病んでいるような気分になっているのに、表向きは個人や個性をアイデンティカルな金科玉条にする。

政策や市場は明るい解決をめざしているのだが、いろいろなところに暗がりが見え隠れする。社会にも自分にも「ひずみ」がおこっているように感じる。何をしていても、なんとなく「もやもや」や「うしろめたさ」があとをひいているのは、そのせいかもしれない。

われわれは交換する動物である。交換によって社会をつくり、f市場をつくり、国家をつくり、家族を構成してきた。その交換の大半が、いまはお金を媒介するようになった。食品や商品を買うにはそれでも割り切れるようになったことがふえたかもしれないが、感情や共感の交換はそれではおこりにくい。だからバレンタイン・チョコを渡すときには値札をはずし、気持ちをあらわす言葉を付けたりする。取引の交換ではなくて、贈りものですよというかっこう、すなわち贈与というかっこうをとる。

けれども、贈与はさまざまな社会の「きまり」で制限されている。贈与者が何かのアドバンテージをもっているようにもなる。だから議員たちは選挙民に団扇を配ったりメロンをあげたりしてはいけない。では贈与にひそむ気持ちを経済にするには、どうすればいいのだろうか。年賀状かお中元を続けるか、さもなくば、経済そのものの「きまり」に少しずつでも「ずれ」をおこすしかないだろう。

今日、明快なことは制度や法律の「きまり」の中で許されたことにしかおこらないようになってきた。どんなところにもコンプライアンスが先行するのだ。そのぶん、そうではない行為や気持ちには、どこか「うしろめたさ」がのこるようになってきた。

そういう「うしろめたさ」をどのように解釈すればいいのだろうか。人類学者は何を準備すればいいのだろうか。本書はそういう気持ちで綴られた。

気持ちのよい本だった。エチオピアでの滞在とフィールドワークをもとに綴った。

著者は構築人類学の研究者で、すでに『所有と分配の人類学』(世界思想社)や『はみだしの人類学』(NHK出版)などの著書もあるのだが、本書はエチオピアでの日々の体験をふりかえりながらゆっくり考え事をしているように、用語をひとつひとつ噛みしめるように綴られていて、中身をミニマル・ポッシブルにしているのがよかった。

構築人類学でいう「構築」とは、どんな現象も最初から本質的なことが孕まれているのではなく、さまざまな作用のなかで性質や性向の構築がおこってきたという見方をとろうというもので、とくに目新しいものではない。

目新しくはないが、たとえばジェンダーやストレスということを俎上にのぼらせれば、ジェンダーもストレスも最初から社会の中にあったものではなく、また規定されていたものではなく、しだいに構築されてきたものだということがわかる。もし今日、ジェンダーやストレスの議論に違和感があるとするなら、それはその概念やニュアンスの構築のプロセスに問題があったのである。

本書には第72回の毎日出版文化賞の特別賞が贈られた。出口はあまり鮮明に示されていないけれど、入口の設定がすばらしく、そこが評価されてのことだったろうと思う。

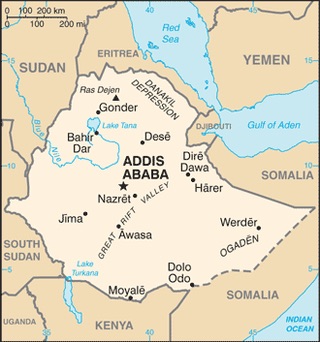

いろいろエチオピアのことが書いてある。たとえば著者が最初にエチオピアの首都アディスアベバに入って驚いたのは、「物乞い」が多いことだったようだ。町の交差点で車が停まると、赤ん坊をかかえた女性や手足に障害がある男性が駆け寄ってくる。「マニー、マニー」と言われるのだが、日本人はお金をほどこすということに慣れていない。

子供たちも多い。著者はポケットにガムを入れておくようにした。なぜお金ではなくて、ガムなのか。そうしないと、なんだか「うしろめたい」のだ。けれども、なぜそうなるのか、そんな単純なことが説明できない。著者は自分が「経済」と「非経済」を区分する「きまり」に縛られていることを感じる。その「きまり」から少しでも自由になるには、どうすればいいか。

エチオピアの村ではコーヒーを飲むときに、きまって隣り近所の人を招くらしい。エチオピアはアラビカ種のモカの原産地で、有数のコーヒー産出国である。みんなもコーヒーが大好きだ。それなのに一人や家族ではめったに飲まない。そんなことをしたら「あそこは自分たちだけでこっそりコーヒーを飲んでいる」と陰口をたたかれる。

なぜ、コーヒーを家族や一人で飲まないのか。習慣だといえば、それはそうなのだろうが、なぜそんな習慣が今まで続いているのか。かつて日本に和風の家屋が多かったころは、縁側で近所の人たちとお茶を飲み、何か多めの「もらいもの」をしたときは、少しは近所に配っていたものだ。

けれども、そういう習慣は少なくなってしまった。なぜなのか。これも容易には説明がつかない。これまでの人類学はこういうことを解明してこなかったのである。マルセル・モース(1507夜)の贈与論やギフトの人類学だけでは、説明できない「何か」があるにちがいない。著者は「経済」と「非経済」の境界がどういうものかを考え、「関係」ということを考える。エチオピアをフィールドワークの対象に選んだのが、人類学の課題にとってよかったかもしれなかった。

かつてエチオピアはヨーロッパからはアビシニアと呼ばれていた。猫のアビシニアンの由来だ。ソロモン朝が長く君臨し、ぼくが子供のころはハイレ・セラシエ皇帝が有名だった。なぜ有名だったのか知らなかったが、この皇帝は1931年に大日本帝国憲法をモデルにした初めての成文憲法を制定したからだった。

その後、ムッソリーニが「東アフリカ帝国」を構想して侵攻し、ハイレ・セラシエ皇帝はロンドンに亡命、バドリオ率いるイタリア軍がアディスアベバに入場した。第二次大戦でイタリアがイギリスと交戦状態に入ると、エチオピアはイギリス軍によって奪還され、イギリスの軍政期をへて独立を回復した。

アフリカでは大統領などの元首が交代すると、きまって大きな混乱がおこってきた。エチオピアでは1974年に軍部によって皇帝が廃位されるクーデタが成功し、1991年には数年にわたる激しい内戦によって新政権が生まれた。

1998年、エチオピアとエリトリアのあいだで国境紛争がおきた。著者が初めてエチオピアを訪れた年だ。もともとエリトリアは1993年まではエチオピアの一つの州だった。新政権が生まれたあと、国民投票がおこなわれて、エチオピアから独立したのだ。

エチオピアは30万人の兵力を国境地帯に送りこんだ。著者が調査をはじめた村からも何人もの兵士が戦場に赴いた。給料がいいらしい。村のコーヒー農場ではエリトリア出身の職員が追放された。エチオピア国内のエリトリア人が40万人近く、拘束されたり財産を没収されたり、国外追放になった。

こうして戦争が人々をエチオピアの「国民」にしていったのである。エリトリア人を敵とすることで、「国家」がかたまっていったのだ。いまエチオピアには1億人をこえる「国民」がいる。著者はいったい「国家」とか「国民」とは何か、人類はなぜこんな制度をつくったのかということを考える。

エチオピアは東はソマリア、南はケニア、西は南スーダン、北西はスターン、北はエリトリア、北東はジブチに囲まれた内陸国だ。エチオピア高原は降水量が高く、年間降雨は1200ミリを超える。そこにアフリカ第2位の人口がひしめく。

世界の食糧援助の6割以上は、こうしたサハラ以南のアフリカ諸国にもたらされている。エチオピアは世界第2位の援助受け入れ国である。2008年、エチオピア南東部に洪水と旱魃がおきた。政府は460万人が被害にあっていると発表したが、実際は800万人が緊急の援助食糧を必要としていた。翌年も620万人が食糧不足に陥ったと発表されたが、実際は1000万人が喘いでいた。

これらの食糧を提供したのはアメリカだった。2008年だけで80万トンの食糧が供出された。さすが太っ腹だと言いたいところだが、必ずしもそうとばかりに持ち上げられない。アメリカは国内農業を保護するため、農産物の価格維持をしている。農作で市場価格が低くなれば政府が買い取って価格を支える。政府が買い取れば備蓄コストが高まるが、それを市場に流せばまた価格が下落してしまうので、そこで食糧援助政策が動くのである。

どこに援助するかは徹底的な調査にもとづく。「貧困」や「窮状」の基準を設定するのは、国連とアメリカなのである。こうしてエチオピアに大量の食糧援助が投下されるのだが、エチオピアはそれを売買にまわしたり市場に拠出するわけにはいかない。援助物資には必ず星条旗とともに「売却や交換は禁止」の文言が明示されている。

では、これらは「贈与」なのか。そうであるともいえるし、そうでないともいえる。「贈りもの」ともいえるが、「商品」ともいえるからだ。こうして著者は「援助」とはいったい何なのかを考える。

本書は構築人類学のためのレポートではあるが、長らく君臨してきた資本主義国家や資本主義市場に対する疑問を持ち出した本になっている。それとともに人類学の限界と可能性を検討する本にもなっている。

最初に書いたようにミニマル・ポッシブルに徹した記述になっているので、たいへん爽やかな印象に仕上がっているのだが(著者の言葉づかいの感覚がいいせいでもある)、しかし最終章で「公平」をとりあげ、いったい公平の基準が何かを提示しようとしているあたりは、かなり難問をかかえたままになっている。

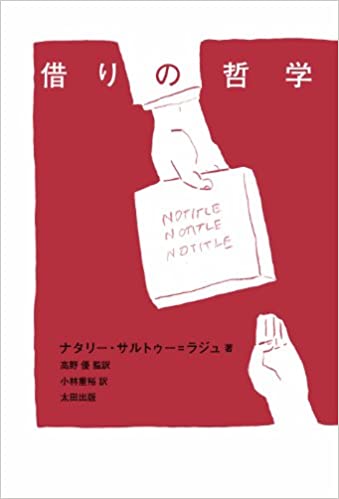

とりあえず著者は、商品交換(=市場)、贈与(=社会)、再分配(=国家)の境界をゆるがしていくしかないと結論づけているけれど、境界を緩めるだけでは足りないようにも思う。そもそもの「収得」と「貸与」の価値観をゆるがせることも必要だろう。たとえばナタリー・サルトゥ=ラジュ(1542夜)の『借りの哲学』(太田出版)が提示してみせたような、「われわれは、最初から何かを借りて暮らしてきた」という視点の導入だ。

境界を緩めたりまたぐにしても、既存の国境のような境界だけが、いまは君臨しているものでもない。肌色の境界や言語の境界もあるし、GPSやIDカードによる境界もある。ぼくは境界に替わるインターフェースの出現も必要だろうという気がする。ネット経済やブロックチェーンのことなども、近いうちに人類学の対象になってくるだろう。

しかし、本書が「うしろめたさ」を人類学にとりこんだことは、とても大きな進捗だった。ほかに「傷つきやすさ」や「壊れやすさ」もとりこんでほしい。メディアが「贈与」にはたす功罪半ばの役割についても、とりこんでほしい。ぼくは木村花の自殺がずっと気になっている。リアリティ番組は番組の中だけではおこっていることでは、ない。

⊕『うしろめたさの人類学』⊕

∈ 著者:松村圭一郎

∈ 発行者:三島邦弘

∈ 発行所:(株)ミシマ社

∈ 印刷・製本:(株)シナノ

∈ 装幀:尾原史和(BOOTLEG)

∈ 発行:2017年10月5日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 第一章 経済――「商品」と「贈り物」を分けるもの

∈ 第二章 感情――「なに/だれ」が感じさせているのか?

∈ 第三章 関係――「社会」をつくりだす

∈∈ 「社会」と「世界」をつなぐもの

∈ 第四章 国家――国境で囲まれた場所と「わたし」の身体

∈ 第五章 市場――自由と独占のはざまで

∈ 第六章 援助――奇妙な贈与とそのねじれ

∈ 終 章 公平――すでに手にしているものを道具にして

∈∈ おわりに 「はみだし」の力

⊕ 著者略歴 ⊕

松村圭一郎

1975年、熊本生まれ。京都大学総合人間学部卒。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。岡山大学大学院社会文化科学研究科/岡山大学文学部准教授。専門は文化人類学。エチオピアの農村や中東の都市でフィールドワークを続け、富の所有と分配、貧困や開発援助、海外出稼ぎなどについて研究。著書に『所有と分配の人類学』(世界思想社)、『文化人類学 ブックガイドシリーズ基本の30冊』(人文書院)がある。