父の先見

世界と出会える60冊

大月書店 2019

編集:木村亮 協力:月刊誌「クレスコ」

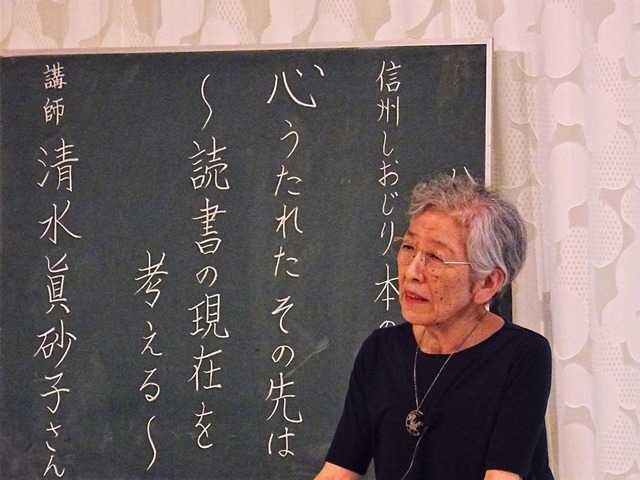

瑞々しい一冊だった。長年にわたって培われてきた児童文学者としての目が透徹で聡明なところも、ル・グィンの『ゲド戦記』全6冊(岩波書店)の翻訳者として鳴らした言葉の力が滲み出ているところも、それぞれさることながら、人の生き方に掛け値なく向き合ってきた清水さんのクリーンな姿勢が子ども向けの数々の本と重なって、心を洗う「子どもの本」案内になっている。

それとともに、大人が大人の目で判定する子どもについての見方をいかに払拭するべきかという示唆にも富む。ときに香ばしい文明論をも感じさせた。

あとがきに「つい最近、78歳になりました」とあって、こんなに長生きするとは思っていなかったけれど、北朝鮮から引き揚げてきた両親が住み着いたところ(掛川)にずっと暮らしてきたことにあらためて思うことがたくさんありますといったことを述べている。

なにげない一行だったけれど、著者の深い振り返りを感じさせた。4歳十カ月のとき、著者は両親に連れられ妹を含む4人きょうだいとともに、北朝鮮元山(ウォンサン)に近い日本人抑留者住宅から脱出してきたのだった。総勢で十家族あまりの脱出行だったという。

長じて清水さんは瀬田貞二(1918~1979)に私淑した。瀬田は児童文学作家で、草田男の俳誌「万緑」の初代編集長を担い、トールキンの『指輪物語』(評論社)などの翻訳者でもあった。晩年の石井桃子(1015夜)が「かつら文庫」を開放したのに倣って自宅に瀬田文庫をつくり、死の直前まで土曜日ごとの読み会を開いていた。『幼い子の文学』(中公新書)がいい本だった。

最近、荒木田隆子が『子どもの本のよあけ 瀬田貞二伝』(福音館書店)をまとめたので、今後はその全貌がさらに知られていくだろう。

本書はそういう石井桃子と瀬田貞二に早期に惹かれ、多くの子ども用の本を読み、自身でも『子どもの本の現在』(大和書房→岩波同時代ライブラリー)、『子どもの本のまなざし』(洋泉社)、『本の虫ではないのだけれど』(かもがわ出版)などを著してきた清水さんの、最新著作である。

以下、清水さんが日本の子どもたちにどんな本を薦めようとしているのか、その本に何を感じているのかできるかぎり紹介しようと思うのだが、60冊すべてを案内するわけにはいかないので、気になる主な本と、あとはせめて作者と書名だけでも多めに示しておくことにした。6章に分かれている。

(1)「かわいい」がとりこぼすものとは?

この30年間、日本中で「かわいい」が連発されている。ゾッとする。オシャレな感じをあらわすのに使うならまだしも、何でもが「かわいい」だ。それがいまや社会通念や評価基準になってしまった。ゾッとする。

ここでは、「かわいい」や「やさしい」だけの本を選んでばかりではいけませんという著者の基本姿勢が諄々と訴えられている。①子どもたちを安易な「かわいい」で取り囲んでしまってはいけない、②子ども本は大人になっても読むべきだ、③ときどき「さびしさ」を伝える立場から本を選んだほうがいい、という姿勢だ。

②については、マーガレット・ワイズ・ブラウン/絵ジャン・シャローの『おやすみなさいのほん』(福音館書店)を読んで、そう確信したそうだ。

この章で推薦してあるのは、絵本というものの美しい真髄を感じさせてくれるユリー・シユルヴィッツ『よあけ』(福音館書店)、子どもに教えたい哀しみを描いた矢川澄子再話/絵赤羽末吉の『つるにょうぼう』(福音館書店)、少し怖い話のルーマー・ゴッテン『人形の家』(岩波書店)、瀬田貞二が訳したユリー・シュルヴィッツ『よあけ』(福音館書店)、ルトヴィッヒ・ベーメルマンス『マドレーヌといぬ』(福音館書店)などだ。

子どもには「かわいい」だけではなく、どこかで「かなしい」や「こわい」や「いたい」が必要なのだ。コレラの蔓延で死の館に置き去りになった少女の物語、バーネットの名作『秘密の花園』(福音館書店)は、ぼくも中学校で読んで痛すぎるものを感じた。ワグナー/絵ブルックスの『まっくろけの まよなかネコよ お入り』(岩波書店)は、おばあさんと犬だけが暮らしているところへ黒猫が侵入してくる話だが、人生の哀歓が黒猫の目を通して感じられてくる。

最近のものとして、1980年代のイリーナ・コルシュノフの『ゼバスチアンからの電話』(白水社)が男の子どうしのきらきらした友情すらかんたんに「ひび」が入ることを描いたもの、またイギリスの児童歴史小説作家ローズマリ・サトクリフの自伝的な『思い出の青い丘』(岩波書店)が「傷つく権利」を堂々と示しているものが紹介されている。

(2)ひとり居がもたらしてくれるもの

子どもは元気に遊びまわっているからいいわけでもなく、暗い子どもがダメな子であるはずもない。ひとりぽっちが大事なこともある。

ぼくが好きな岩瀬成子の『まつりちゃん』(理論社)は、何かの理由で一軒家に一人で暮らしているのだが、どうしてそうなったのか近所の者たちはその理由がわからない。だからなんとなく訝るしかないのだが、まつりちゃんは平気なのである。その平気かげんが実によく描かれた童話だった。マリー・ホール・エッツの『わたしとあそんで』(福音館書店)も、草や小さな動物だけと遊んでいる女の子の平ちゃらを書いている。

ポーラ・フォックスの『十一歳の誕生日』(ぬぶん児童図書出版)は、母親の体に不具合があるために家の中でも足音をたてないようにしている少年ネッドが描写されているのだが、周囲からは不気味だとか幽霊みたいとか言われる。けれども、ネッドはしっかり周囲を見抜く少年になっていく。『かいじゅうたちのいるところ』(富山房)のモーリス・センダックは病弱のせいもあって、おそらくネッドのような子ども時代をおくっていたと思われる。母親がいるキッチンでしか遊べなかった子だった。

子どもはひとりぽっちから免れるために「うそ」をつくことがある。エレナー・エスティス/絵ルイス・スロボドキンの『百まいのドレス』(岩波書店)は、クラスで誰からも声をかけられない貧しい移民の子が、うっかり「うちには百枚のドレスがある」と吹聴したためいじめにあい、それを主人公のマデラインが助けていくというお話である。

この章で清水さんは、大人のあいだに横たわっている未解決の問題に「見て見ぬふり」があるけれど、何を「見て見ぬふり」をしてはいけないのか、ときに子どもの本から学んだほうがいいと告げている。

(3)毎日は同じじゃない

最近の小学校の読み聞かせでは、差別や残酷や攻撃的な言葉がのっている本を避けるように指示されるらしい。ノルウェーの昔話絵本『三びきのやぎのがらがらどん』(福音館書店)がたいてい槍玉にあがるという。

瀬田貞二はこの傾向に早くから警鐘を鳴らした。『幼い子の文学』では、そんなふうになってしまうのは先生やお母さんや社会の衰弱だと指摘して、アリソン・アトリーの『グレイ・ラビットのおはなし』(岩波書店)を推薦した。グレイ・ラビットが自分たちの命を狙うイタチとの戦いを書いた童話で、フクロウから知恵をさずけてもらうときも、大切にしてきた美しいシッポを相手に差し出さなくてはならず、フクロウも遠慮なく鋭い嘴(くちばし)でそれを噛み切る。その痛みはそのくだりを読んだ読者にも届くのだが、それを避けてはならないと瀬田は書いたのだ。

子どもに配慮しすぎないことは、子どもに媚びないことを意味する。大人もメディアも子どもに媚びすぎる。

21歳のときに『はせがわくん きらいや』(すばる書房)で鮮烈にデビューした長谷川集平は、その後も『トリゴラス』(文研出版)、『夏のおわり』(理論社)、プロレス技を扱った『パイルドライバー』(温羅書房)など次々に問題作・話題作をおくってきたが、清水さんは本書では『れおくんのへんなかお』(理論社)をあげて、男の子が示す必死の表現にこそ大事なものがあらわれるのであって、世の大人たちが「プレゼン」できれいごとばかりアピールする傾向に釘を刺した。

しかし多くの子どもたちは、実は目立たないまま育つのである。学校にいても、家族といても、また仕事をするようになっても、うまく吐露できない悔しさや悲しみや怒りは必ずつきまとう。このような「マイナスの感情」や「負の感性」は、ほうっておくべきではない。ちゃんと向き合ったほうがいい。どのように向き合うのか。それを丹念に示したのがフィリパ・ピアスの短編集『真夜中のパーティ』(岩波書店)だ。

戸惑ってもかまわない、情けないこともおこる、取り残された気持ちなど、しょっちゅうやってくるものなのである。児童文学はこのへんをまことに直截に、かつわかりやすく衝いていく。

(4)「たのしい」だけで十分!

童話や絵本には意外な工夫がされている。ルース・クラウス/絵マーク・シーモントの『はなをくんくん』(福音館書店)は、野ネズミが動きまわっている世界を絵にしているのだが、野ネズミのように鼻をくんくんさせないとわからないような絵になっていて、色も最後のページに少し出てくるだけなのである。

工夫といえば、意味がない言葉が続く絵本もある。谷川俊太郎/絵瀬川康男の『ことばあそびうた』(福音館書店)は不思議な言いまわしをおもしろく声を出して読む絵本だし、ジャズピアニストの山下洋輔/絵元永定正の『もけら もけら』(福音館書店)はオノマトペイアばかりの絵本だった。

絵本は「まね」とはどういうことなのかも教える。アントワネット・ポーティスの『あきちゃった!』(あすなろ書店)もちょっと意外な展開で、茶色い小鳥が自分のさえずりにあきて、鳴き方を変えると、そのへんてこりんな鳴き方をほかの鳥たちもついついまねしはじめ、にもかかわらずそんないたずらにもあきてしまったという話だ。なんだかギョッとさせられもする。テレビのお笑い番組担当が読むべきだろう。

人生、変わったことがいいというわけでもない。ためになればいいというものではない。うまくいけばいいというものでもない。人生、いろいろだ。しかし、そのいろいろとどこでどんな折り合いをつけるのかがむつかしく、しばしばハシャギすぎたり、鬱になったり、だらけすぎたりする。ジャン・ド・ブリュノフの『ぞうのババール』(評論社)は、お母さんを人間のハンターに撃ち殺された子どもの象が大活躍する話で、息子のローラン・ド・ブリュノフが50作以上のシリーズにした。どの作も「やりすぎ」と「大セーコー」と「困ったちゃん」を入れ込んだ物語として、何度も読める。

ババールよりももっと読まれているのは、女の子に人気のアストリッド・リンドグレーンの『長くつ下のピッピ』(岩波書店)だろう。9歳の赤毛のピッピには両親はなく、サルと暮らしている。孤児だからといって「かわいそう」とは思わないほうがいい。力持ちで、金貨ももっている。ピッピはちゃんと好き嫌いができるのだ。金子みすずはとっくに「みんなちがって、みんないい」と言ったものだったが、それぞれの「いい」を紡ぎ出していくのが大事なのである。

(5)子どもが“他者”と出会うとき

ディケンズ(407夜)の『クリスマス・キャロル』のスクルージや、アンデルセン(58夜)の『マッチ売りの少女』で、子どもたちは「他者」というものの不気味さを知る。他者には善悪や是非がともなうことは、エーリヒ・ケストナーの『点子ちゃんとアントン』(岩波書店)で知る。

他者や他人がわからなければ、子どもの成長はありえない。子どもにとっては、いつか両親が他者になることだってある。親たちにとっても子どもはいつまでも「わが子」ではありつづけない。こうした子どもと他者の出会いと離別を見つめていかないと、児童文学はごまかしをすることになる。お母さんや先生もごまかしをする。

マーガレット・マーヒーの『めざめれば魔女』(岩波書店)は14歳のローラを描いて、そこを逃げなかった。ローラは初めてボーイフレンドと一夜を過ごして家に帰るのだが、そこでは離婚した母親が他人と寝ていた。母親はローラにセックスの大事さを語り、ローラもこのいきさつを経て少女から娘に脱皮する。性のめざめは童話になりにくいが、これを「理不尽」にしたっきりでは、子どもとの差は縮まらない。そのあたりの言及の仕方をめぐっては、著者はワジム・フロロフの『愛について』(岩波書店)を薦めていた。

世界でおこっていることを知ることは、子どもにとっての「他者の領域」を広げることになる。ラフィク・シャミの『片手いっぱいの星』(岩波書店)はシリアのダマスカスの14歳の少年の3年ぶんの日記でできている。それは文字が書けないサリームじいさんの話を書き留めたものだった。エルス・ペルフロムの『第八森の子どもたち』(福音館書店)はオランダ東部のドイツ国境に近い森が舞台で、第二次世界大戦の戦火を逃れた父と娘か森に住む人々のお世話によって生きながらえる物語になっている。

世の中にはアジールというものがあるわけなのである。どこの何がアジールになるかはわからない。そこでは他人どうしが出会い、親子や家族以上の関係が生じることがある。童話や絵本はそういうアジールをつくるのが名人だ。ベティ・マクドナルドが書いた『ピッグル・ウィツグルおばさんの農場』(岩波書店)もそういうアジールだった。おばあさんの農場では問題児が問題児ではなくなっていく。

キャンプがそういう場所になることもある。リーサ・モローニ/絵エヴァ・エリクソンの『トーラとパパの夏休み』(あすなろ書房)は、スマホとパソコンをいっときも離ないパパと空想大好きな娘がキャンプで何かを発見する物語である。ごくごく最近の絵本だが、ネット時代のアジールがどんな隙間から生じるか、ヒントがあった。

ぼくと仲間たちが試みてきたイシス編集学校にも、どこか絵本の中のアジールに似たものがある。

(6)現在(いま)と昔とこれからと

童話や絵本には「そのこと」を何げなく告げる暗示力がある。だとすれば、ときに「そのこと」に導く技をもっている作家や著者のことを知ったほうがいい。この章では、そういう作家たちによる強い力が紹介される。

ヴォーダン・ミショー・ネルソンの『ハーレムの闘う本屋』(あすなろ書房)は、1939年にたった5冊の本でニューヨーク・ハーレムに本屋を開き、それから35年あまりで全米トップの黒人専門書店を築きあげたルイス・ミショーの評伝である。ミショーは22万5000冊の本を抱え、1974年にある事情で閉店した。黒人は「黒人の言葉で歴史を知らなければならない」という意志によってつくられた書店だった。

黒人社会だけではない。黒人社会だけではない。沖縄は琉球の言葉で、気仙沼や大船渡はケセン語で知るべきなのだ。

方言や言語が大事だというのではない。「そのこと」を語る語り部にもっと耳を傾けることも必要だ。もし、その語り部がもういないというのなら、それをなんらかの手法で蘇らせ、物語を告げる必要がある。ハンス・ペーター・リヒターの『あのころはフリードリヒがいた』(岩波書店)は、同じアパートにほぼ時を同じくして生まれたユダヤ人少年とドイツ人の少年を耳と目にして、かつての「フリードリヒ」を蘇らせた。

語り部が分散し、語られるべきことが断片化していることも多い。こうしたときは丹念な聞き書きが待たれる。福岡賢正の『小さき者たちの戦争』(南方新社)は、十五年戦争での体験と記憶を一人の新聞記者が蘇らせた。

私たちはずっと以前のことを忘れがちになるのではない。ごく最近のことも忘れるし、なんとなく知ったことや事件については、その「内側の言葉」をほとんど知らないままになっている。その点、この章で清水さんが、千田善の『オシムの伝言』(みすず書房)をあげているのが心にのこった。

あのサッカー日本の監督だったイビチャ・オシムが日本人のために残した言葉を、オシムの通訳としてオシムの母語であるセルビア・クロアチア語に通じ、オシムが病い倒れてからはリハビリにも付き合った千田さんがまとめたものである。

うんと身近かな「内側の言葉」にも、注目したい。一番忘れがちになることだ。本書は富安陽子の傑作『盆まねき』(偕成社)を案内して、「そのこと」がおこったときに誰が不在であったかに思いをいたすことが、どれほどかけがえのないことなのかを、言い残す。

ちなみに富安陽子はぼくもぞっこんの作家で、『クヌギ林のザワザワ荘』(あかね書房)以来、「小さなスズナ姫」シリーズ(偕成社)と「菜の子先生」シリーズ(福音館書店)に大いにじんじんさせられた。『盆まねき』や『ふたつの月の物語』(講談社)はとくに気にいった。

⊕『子どもの本のもつ力』⊕

∈ 著者:清水真砂子

∈ 発行者:中川進

∈ 発行所:株式会社大月書店

∈ 印刷:三晃印刷

∈ 製本:中永製本

∈ 装幀:藤田知子

∈ 装画:まめふく

∈ 発行:2019年6月14日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 1 「かわいい」がとりこぼすものは?

∈ 2 ひとり居がもたらしてくれるもの

∈ 3 毎日は同じじゃない

∈ 4 「たのしい」だけで十分!

∈ 5 子どもが“他者"と出会うとき

∈ 6 現在(いま)と昔とこれからと

∈∈ あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

清水 真砂子

1941年、朝鮮生まれ。翻訳家、児童文学研究者。青山学院女子短期大学名誉教授。

1946年、内地に引き上げ、掛川で育つ。1964年静岡大学教育学部卒業後、県立島田高等学校の英語教諭となる。1968年より児童文学の翻訳を始め、1974年「石井桃子論」で日本児童文学者協会新人賞受賞。1976年青山学院女子短期大学講師、1980年助教授、1988年以降に児童教育学科教授。2010年定年退職、名誉教授。アーシュラ・K・ル=グウィン『ゲド戦記』の翻訳で知られ、ほか児童文学に関する評論も多数。