父の先見

NHK出版 2014・2017

編集:丸山俊一・水高満

番組制作:増富一也・塚本雅康・根岸弓・稲本祐子・橋内啓二他

装幀:森裕昌

二〇一四年八月から全一〇回、NHKのEテレで「ニッポン戦後サブカルチャー史」が放映された。宮沢章夫がホストの語り部になって、五〇年代から一〇年ごとのディケード・トピックを独得のパフォーマティブな語り口で追っていた。

ざっとの構成は、(1)五〇年代アメリカにサブカルチャーの萌芽を見る(ギンズバーグ、ケルアックなど)、(2)六〇年代の表現者たちに注目する(大島渚・新宿・カムイ伝など)、(3)極私的に七〇年代の雑誌とポップスの変遷史をレビューする、(4)セゾンとYMOで八〇年代を語る、(5)「サブカル」の出現と岡崎京子が見せたことをつなぐ、(6)二一世紀に向けてのさまざまなサブカルチャー現象を摘む(Mac・ブログ・SNSなど)、というふうになっている。

翌年、同名の「DIG 深掘り進化論」が追い打ち放映された。こちらは「総論」「JK」「SF」「深夜テレビ」「ニューリズム」「ヘタうま」「ストリートカルチャー」などの章分けをして、宮沢だけでなく大森望、泉麻人、輪島裕介、さやわか、都築響一が深掘り語りを分担した。ぼくは番組の全部を観ていないのだが、いずれものちにNHK制作班の手が加わって書籍化されたので、今夜はこの二冊をとりあげる。便宜上、前者を本書A、後者を本書Bとする。

ちなみにこのシリーズは二〇一六年五月から短かめの第三弾も放映したようで、九〇年代サブカルの案内をしたらしい。ぼくは知らなかったのだが、ネットで見ると「渋谷系」「言葉のパラレルワールド」「映像のリアル」「サブカル世紀末」というふうになっていた。ただし本になっていないので、千夜千冊としては言及できない。

というわけでA・B二冊をとりあげるのだが、中身はベタな戦後サブカル・クロニクルのようになっているので、出てくる時代文化現象や各分野の表現者のアイテムがべらぼうに多く、ところどころをピックアップするしかない。Aにはそこそこ詳しい年表も併載されている。NHKの制作チームか編プロがつくったのだろうが、よくできていた。それでも扱っているトピックの基調は宮沢好みのサブカル史だ。

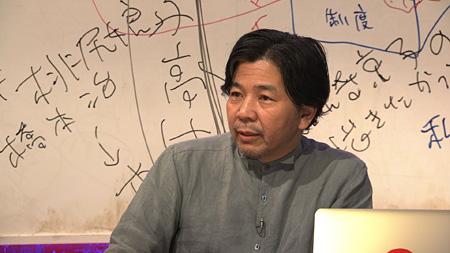

宮沢は劇作家で、演出家である。一九八五年に大竹まこと・きたろう・いとうせいこう・竹中直人らと「ラジカル・ガジベリビンバ・システム」を、一九九〇年には作品ごとに役者を蒐める「遊園地再生事業団」を興して、一九九二年には『ヒネミ』(白水社)で岸田國士戯曲賞をとった。サブカルの担い手と言えるかどうかは知らないが、『東京大学「80年代地下文化論」講義』『東京大学「ノイズ文化論」講義』(ともに白夜書房)などもあって、サブカル・ウオッチャーとしてのそれなりの偏見がおもしろい。

それなりの偏見というのは、宮沢のせいであるというより日本のサブカルチャーの特質でもあろう。

アメリカ起源やロンドン起源のサブカルチャーと日本の「サブカル」とは、かなり異なっている。これは彼此の戦後文化をくらべてみればそうなるのが当然で、一つには大戦の戦勝国(連合国側)と敗戦国(日本)の違いが大きく、二つにはゲイカルチャーの関与の違いが大きく、三つには言語感覚、都市文化、マスメディアの役割、教育の構造や習慣などが違う。

アメリカでは一九五六年のギンズバーグの詩集『吠える』やプレスリーの《ハートブレイク・ホテル》、翌年のケルアックの『オン・ザ・ロード』の発刊などに文化事件としての明確な起爆点があり、のっけからカール・ソロモンやウィリアム・バロウズの伝説も起動していたし(かれらはゲイだった)、カットアップといった手法も先行していた。

ロンドン起源のサブカルチャーは一七三五夜にも書いておいたが、五〇年代のテディ・ボーイズ、モッズ、ロッカーズの過激なスタイルに発していた。フランスでは一九五一年のアンドレ・バザンが創刊した「カイエ・デュ・シネマ」にゴダール、トリュフォー、シャブロルが集まっていた時や、遅くともゴダールの一九五九年の《勝手にしやがれ》の公開が起点になって、最初から文化事件としての相貌を帯びた。

これらに対して日本はどうかといえば、一九五〇年代といってもすべては敗戦直後のアメリカ占領社会と「ギブミー・チョコレート」と「バラック」と「ガード下の靴磨き」から始まったのだから、何もかもが焼け跡闇市めいてのスタートで、メインカルチャーあってのサブカルチャーなど、ありえなかった。そもそも戦前は「天皇と国体」がメインカルチャーだったのだとすれば、戦後日本はそれ自体が国ごとひっくりかえってしまったのである。

そのなかで、ひとつには砂川闘争や六〇年安保闘争などに向かった動向がカウンターカルチャー化していったのと、もうひとつには石原慎太郎の『太陽の季節』(一九五五)、中平康監督の《狂った果実》(一九五六)、大島渚の《青春残酷物語》(一九六〇)などの日本ヌーヴェル・ヴァーグ映画のヒリヒリした動向と、五八年からのロカビリー・ブームが、少し若い世代のスタイルを煽っていた。ぼくの中学時代前後にあたる。

いまでも、ありありと思い出せる。京都の中学から東京の高校に移ったぼくが口ずさんでいたのが、平尾昌晃の《星はなんでも知っている》とプレスリーをカバーした《監獄ロック》だった。平尾は小坂一也がボーカルをしていたチャック・ワゴン・ボーイズに入って、ナベプロの渡辺美佐に見いだされ、石原裕次郎の《嵐を呼ぶ男》に出演、《リトル・ダーリン》でソロデビューしたばかりだった。

ただし、これらは日本のサブカルの芽生えとはいえない。やっと大衆文化やユースカルチャーが「焼け跡闇市」に破れ目をつくって躍り出たという体のものだ。それも白黒テレビ、ナベプロ、クレージーキャッツの後押しによる。

むろん文化・思想面のむくむくとした胎動もあった。鶴見俊輔らによって「思想の科学」が創刊され、岡本太郎・安部公房・花田清輝らが「夜の会」で集っていた。詳しくは七六六夜に紹介した秋山邦晴らの共著『文化の仕掛人』を見られたい。

日本サブカル前史はさらに十年を要した。それもあくまで前史であって、サブカルというより前衛やアンダーグラウンドの台頭だ。

その十年というのは、ごくごくティピカルなことだけいえば、たとえば澁澤龍彥と現代思潮社を被告としたサド裁判が開かれ(吉本隆明らが特別弁護人)、勅使河原宏・武満徹らが草月ホールで実験的なプロデュースを始め(小野洋子・高橋悠治)、「ガロ」(カムイ伝・つげ義春)や「少年マガジン」(あしたのジョー)が登場し、大野一雄や土方巽が暗黒舞踏を見せ、唐十郎や寺山修司や鈴木忠志のアングラ演劇が名乗りをあげ(腰巻お仙・青森県のせむし男・劇的なるものをめぐって)、全共闘運動が大学を席巻し(山本義隆・秋田明大)、葛井欣士郎がアートシアター新宿文化の地下に小さな蝎座をオープンして(浅川マキ・石井満隆)、大島でいえば《新宿泥棒日記》(横尾忠則・田辺茂一)を制作したころの、つまりは一九六八年に向かってのカウンターカルチャーのうねりの十年を言う。

これらは前衛文化あるいは対抗文化やアングラ文化というもの、もしくは新左翼文化っぽいもので、サブカル特有の飛沫力や浸潤力をもっていなかった。テレビが取材することはなく、新聞や週刊誌が一度でも取り上げれば、それがニュースになって噂が広まるという時期だ。

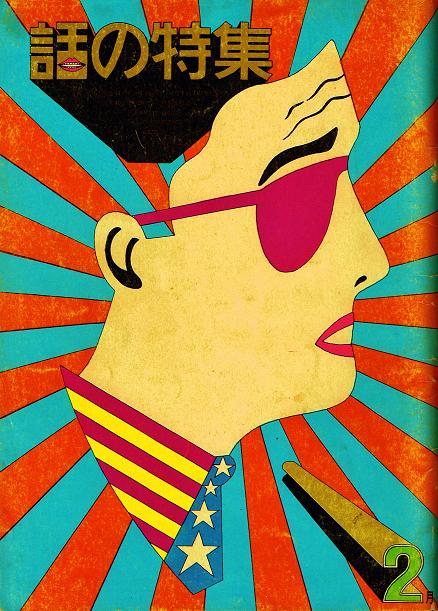

それが変化してくるのは、ぼくの実感では、東京オリンピック(一九六四)が済んで、その翌年に矢崎泰久が「話の特集」を創刊させ、丸山明宏が《ヨイトマケの唄》を独唱し、ベ平連が幅広デモをして、11PMが放映開始をしてからのことだ。メディア・トレンドでいえば一九六六年に「平凡パンチ」が一〇〇万部を突破してからが、やっとサブカル潮流が動き出したという印象だ。

この印象は、象徴的には六八年のうねりを受けた一九七〇年(昭和四五年)が集約していた。たった一年だが、この一年をよくよく見れば、のちの日本サブカルの色合いがどこの破れ目から噴き出たのかわかるだろう。大阪万博が開かれ、三島由紀夫が市ヶ谷自衛隊で割腹自殺した七〇年だ。こんな一年カレンダーになる。

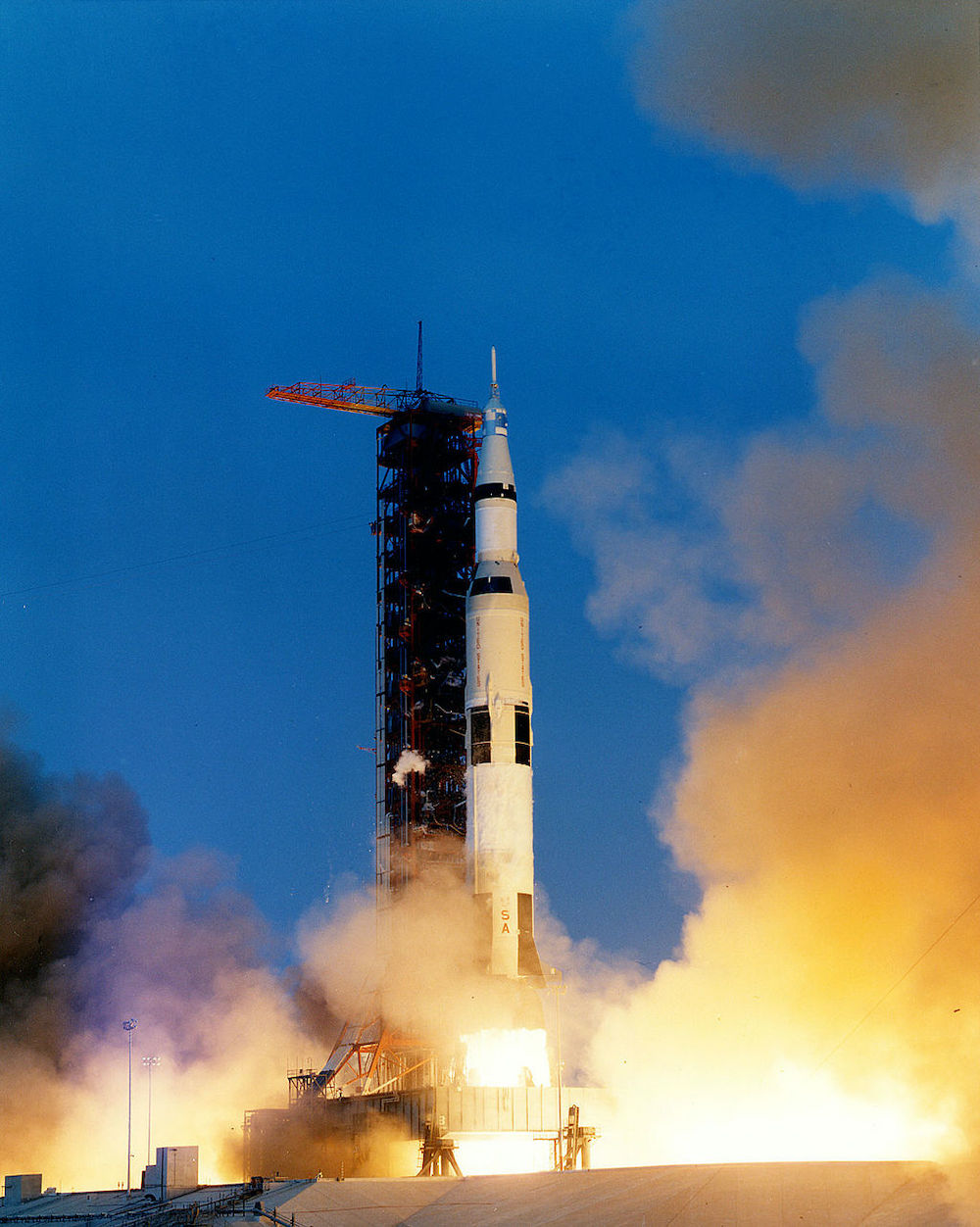

一月=《イージーライダー》封切り。二月=沼正三『家畜人ヤプー』上梓。三月=赤軍派による「よど号」ハイジャック、大阪万博開幕、RCサクセション(忌野清志郎)《宝くじは買わない》、「アンアン」創刊。四月=アポロ13号打ち上げ、頭脳警察のステージデビュー。五月=林美雄が「パックインミュージック」のパーソナリティになる、鈴木忠志が白石加代子による《劇的なるものをめぐってⅡ》上演。

六月=日米安保延長、阿部薫・高柳昌行の《解体的交感》。七月=小川紳介《三里塚》上映、ぼくの構成編集による稲垣足穂・中村宏の『機械学宣言』。八月=歩行者天国スタート、実相寺昭雄《無常》、はっぴいえんど、あがた森魚のレコード発売。九月=ソニーがNY市場で上場、マキノ雅弘の高倉健主演《昭和残侠伝・死んで貰います》、ジミ・ヘンドリックス没。十月=広瀬正『マイナス・ゼロ』、植草甚一『ぼくは散歩と雑学がすき』、ジャニス・ジョプリン没。十一月=三島由紀夫自害、天井棧敷《人力飛行機ソロモン》、クラフトワークのデビュー、アルバート・アイラー自殺。十二月=沖縄でコザ騒動、黒木和雄《日本の悪霊》、「COM」で諸星大二郎デビュー。

本書Aの言う「戦後サブカルチャー」は、こうしたことを七五年に上京した宮沢がサブカル好きの目で振り返ったものである。テレビ番組のせいもあり、中身としてはサブカル分析というよりも、七〇年代と八〇年代のポップカルチャー現象とメディア文化の私的報告が中心になった。

七〇年代から八〇年代にかけてどんなことが目立っていたかというと、先進国がドルショックやオイルショックに見舞われ、「不確実性の時代」に突入していったのである。民族格差が急激に進行してもいた。そんななか日本では、老いも若きもが町中でスペースインベーダーのコトコト動きと電子音に興じ、鈴木清順の《ツィゴイネルワイゼン》、高橋留美子のマンガ『めぞん一刻』、テレビの「THE MANZAI」、無印良品に耳目を向けていった。これはようするに、世の中『なんとなく、クリスタル』(田中康夫・一九八一)めいていったということだ。

しかし、この程度ではまだサブカルらしい潮流とはいえない。そのかわりといっては何だが、Aには亀渕昭信の「オールナイトニッポン」に始まった深夜放送文化の動向、藤田敏八の《八月の濡れた砂》(一九七一)に始まる日活ロマンポルノの広がり、フォークル(ザ・フォーク・クルセダーズ)やURCのフォークソング・ブームの影響、コミケ開催(一九七五)、堤清二・増田通二の西武・パルコのキャンペーンなどが熱く語られていて、なんとかあの当時の胸騒ぎを伝えていた。

話がやっとサブカルに突っ込んだのは、本書Bの「深掘り進化論」のほうだ。こちらは主に八〇年代に始まる動向である。八〇年代が七〇年代と何が大きく違うかといえば、わかりやすくいえば次の五点五段階になる。

①ラジオの深夜放送がテレビの「オールナイトフジ」(一九八三開始)になった。②左翼思想や自由主義思想に代わって中上健次や島田雅彦、ニューアカの浅田彰や中沢新一が登場した。③映画館の日活ポルノが自宅で見るアダルトビデオになった。これらとともに、④「新人類」や「おたく」が引きこもりつつも、こっそり「個人の趣向」を持ち寄ることが広がった。そこへ、⑤ファミコンが発売されて(一九八三)、各自の部屋がセカイの末端になりはじめ、つまり総じては「おたく文化」が誕生していったのだ。

このへんが七〇年代から八〇年代への著しい代替わりムーブメントの特徴だったろうと思う。サブカル潮流にはそもそも「代替わり」がつきものなのである。

本書Bは、こうした時代の特徴がミニマム化していった背景を追った。泉麻人が「深夜放送の背徳」の顛末を追い、都築響一がヘタうまとパンク、とくに渡辺和博・根本敬・湯村輝彦を追って「理解されないものがサブカルになった」と見た。宮沢はフェリックス・ガタリがコリーヌ・ブレ、浅田彰、平井玄、梶洋哉らと東京を歩きまわった一九八五年の意味を語っていた。このときはぼくもガタリからインタヴューを受けた。

いずれもサブカル深掘りのための地図の提供だろうが、それでもまだ八〇年代のサブカル全般にはとうてい及んでいない。とくにファッション、アート、ゲイカルチャー、商品動向、バズワード、文化病跡(パトグラフィ)などが補われていない。だからなのか、どこかマッチョな印象があるBだった。

田中美津や中ピ連あたりからとりあげたほうがいいとは言わないが、JK(女子高校生)についてはそれなりに番組の時間とページを割いたのに、一九八二年の上野千鶴子の『セクシィ・ギャルの大研究』(カッパブックス)や『女は世界を救えるか』(一九八六)の周辺、また萩尾望都・竹宮惠子・大島弓子らの「花の二四年組」の少女マンガにおけるボーイズ・ラブ感覚を、そこそこ扱ってもよかったはずだ。モードとスタイルを扱わないでは、せっかくの岡崎京子などをめぐる議論が大きな地図を失ってしまう。

私事ながらこういう流れのなか、ぼくは一九七一年に創刊した「遊」を、おたく元年一九八三年の手前の八二年に終刊させていた。桑原茂一が開いた原宿のクラブ「ピテカントロプス」に行ってイギー・ポップと話しているうちに、ああ、「遊」をやめようと思ったことをよく憶えている。ちなみにBの総論では宮沢は「遊」の特異な役割にもふれて、山崎春美のことにまで言及していた。十代後半からぼくのところに出入りしていた春美は、当時すでにしてサブカルのとび抜けた異才だった。

サブカル日本とは何なのか。わかるようで、わからない。本書ABでも見えてくるような、まだ肝心のところが見えないような、そんな「食いすぎ」や「食いちがい」をいくつも感じる。

おそらく本格的な取り組みができていないのだろう。もっとも、取り組みができていないのは、今日的なサブカルについてだけのことではなく、実は江戸のサブカルや明治のサブカルについても言えることなので、そもそも日本にはサブカルチャー史の遠近法がまったくできていないと言うべきなのである。

学者やジャーナリストも、部分的な取り組みはあるものの、全容解明にはいっこうに向かわない(向かえていない)。日本ではディック・ヘブディジの『サブカルチャー』(未來社)やジョン・リーランドの『ヒップ』(Pヴァイン)には、お目にかかれないままなのだ。

では、どうするといいのか。筆力のある大塚英志あたりが『「おたく」の精神史』(星海社)や『サブカルチャー文学論』(朝日新聞社)以降の見方を総合的に書きおろすか、新たな調査執筆チームを編成してくれれば、ひょっとすると骨格があらわれてくるかもしれないが、本人にそんな気があるかどうか。

それよりも、日本のサブカルは当事者の陳述によるのではなく、いったんは大学の研究者やミュージアムや文化ギャラリーのキュレイターらの手に委ねられたほうがいいだろうと思われる。そのときは、江戸サブカルや大正サブカルを一緒に研究したほうがいい。蔦屋重三郎、平賀源内、川上音二郎、竹久夢二、添田啞蟬坊こそ、サブカルの源流なのである。

このようなことは、これまでもときどきNHKの浦達也やいとうせいこうや押井守と雑談してきた。文化の変転の核心にいた当事者たちは、そもそも「瀬戸際」で勝負をかけていたわけだから、その本人が同時代社会をトータルに俯瞰するわけにはいかない。そんな気もない。非トータルで、オフセンターでありつづけることがサブカルの真骨頂なのである。マーク・ボランやジョニー・ロットンが自分の時代の研究などするはずがない。

中ザワヒデキ『現代美術史 日本篇1945~2014』(アートダ

イバー)

本橋信宏『裏本時代』(飛鳥新社)

永山薫『エロマンガ・スタディーズ』(イーストプレス)

秋田昌美『スカム・カルチャー』(水声社)

小藤武門『S盤アワー わが青春のポップス』(アドパックセ

ンター)

瀬川昌久・大谷能生『日本ジャズの誕生』(青土社)

テレビ欄研究会『昭和のテレビ欄1945~1988』(TOブック

ス)

塩澤幸登『平凡パンチの時代』(河出書房新社)

糸井重里・湯村輝彦『情熱のペンギンごはん』(情報センター

出版局)

大友克洋『AKIRA』全6冊(講談社)

蛭子能収『地獄に堕ちた教師ども』(青林堂)

泉麻人『ナウのしくみ』全10冊(文春文庫)

赤川次郎『セーラー服と機関銃』(主婦と生活社→KADOK

AWA)

筒井康隆『時をかける少女』(KADOKAWA)

宮台真司『制服少女たちの選択』(講談社→朝日文庫)

岡崎京子『リバーズ・エッジ』(宝島社)

浅野いにお『虹ヶ原ホログラフ』(太田出版)

宮沢章夫『サーチエンジン・システムクラッシュ』(文春文

庫)

根本敬『亀の頭のスープ』(マガジンハウス)

西井美保子『パギャル消費』(日経BP社)

速水健朗『1995年』(ちくま新書)

宮沢章夫『東京大学「80年代地下文化論」講義』(白夜書

房)

宮沢章夫『東京大学「ノイズ文化論」講義』(白夜書房)

吉本たいまつ『おたくの起源』(NTT出版)

大塚英志『「おたく」の精神史』(講談社現代新書・星海社新

書)

岡田斗司夫・藤沢俊一・原田直『オタクアミーゴスの逆襲』

(楽工舎)

ばるぼら『世界のサブカルチャー』(翔泳社)

阿部嘉昭『精解サブカルチャー講義』(河出書房新社)

大塚英志『サブカルチャー文学論』(朝日文庫)

毛利嘉孝『ストリートの思想:転換期としての1990年代』

(NHKブックス)

斎藤環『キャラクター精神分析』(筑摩書房)

森川嘉一郎『趣都の誕生』(幻冬舎)

吉見俊一・若林幹夫『東京スタディーズ』(紀伊国屋書店)

榎本了壱『東京モンスターランド:実験アングラ・サブカルの

日々』(晶文社)

五十嵐太郎『ヤンキー文化論序説』(河出書房新社)

⊕『ニッポン戦後サブカルチャー史』⊕

∈ 編著者:宮沢章夫

∈ 発行者:溝口明秀

∈ 発行所:NHK出版

∈ 印刷・製本:廣済堂

∈ ブックデザイン:森裕昌

∈ 本文DTP:ドルフィン

∈ 校正:小森里美

∈ 編集協力:福田光一・手塚貴子・奥村育美・居嶋好子・小坂克枝・山形雄子

∈ 編集:神林尚秀・井上雄介・岩神カオル

∈ 発行:2014年10月10日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ NHK制作班より

∈ 序章 サブカルチャーとは何か

∈ 第1章 五〇年代にサブカルチャーの萌芽を見る

∈ 第2章 六〇年代の表現者たち―大島渚、新宿、『カムイ伝』

∈ 第3章 極私的、七〇年代雑誌・音楽変遷史

∈ 第4章 セゾンとYMOで八〇年代を語る

∈ 第5章 「サブカル」の出現と岡崎京子

∈ 第6章 それぞれのサブカルチャー

∈∈ ニッポン戦後サブカルチャー史関連年表 サブカルチャーの履歴書1945‐2014

⊕『ニッポン戦後サブカルチャー史 深堀り進化論』⊕

∈ 著者:宮沢章夫・大森望・泉麻人・輪島裕介・都築響一・さやわか

∈ 発行者:小泉公二

∈ 発行所:NHK出版

∈ 印刷・製本:廣済堂

∈ ブックデザイン:森裕昌

∈ 本文DTP:ドルフィン

∈ 校閲:福田光一

∈ 編集協力:岩神カオル・萬代さおり・東真澄・山形雄子

∈ 発行:2017年4月25日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 制作班より

∈ 序 章 サブカルチャーについてもう一度考えてみる(宮沢章夫)

∈ 第1章 ニッポン女子高生史(番組制作班)

∈ 第2章 SFは何を夢見るか?(大森 望)

∈ 第3章 深夜テレビの背徳(泉 麻人)

∈ 第4章 ラテンも日本人のリズムだ(輪島裕介)

∈ 第5章 ヘタうま――アートと初期衝動(都築響一)

∈ 第6章 ストリート・カルチャー――他者と出会うために(宮沢章夫)

∈∈ 2017年の『草枕』

⊕ 著者略歴 ⊕

宮沢章夫(みやざわ・あきお)

劇作家・演出家・作家。早稲田大学教授。1956年12月9日生まれ。80年代半ば、竹中直人、いとうせいこうらとともに、「ラジカル・ガジベリビンバ・システム」を開始。その作・演出をすべて手がける。90年、作品ごとに俳優を集めて上演するスタイルの「遊園地再生事業団」の活動を開始し、『ヒネミ』(92年)で、第37回岸田國士戯曲賞受賞。主な著書に、『サーチエンジン・システムクラッシュ』(文藝春秋 芥川賞、三島賞候補)、『時間のかかる読書 横光利一『機械』を巡る素晴らしきぐずぐず』(河出書房新社、2010年伊藤整賞受賞)、『東京大学「80年代地下文化論」講義 決定版』(河出書房新社)、『NHK ニッポン戦後サブカルチャー史』(NHK出版)など。NHKラジオ「すっぴん!」月曜パーソナリティー(2017年4月現在)。