父の先見

スタイルの意味するもの

未来社 1986

Dick Hebdige

Subculture ― The Meaning of Style 1979

[訳]山口淑子

編集:小箕俊介・西谷雅英 協力:佐藤和枝・杉田直樹

装幀:角屋美智代

ジャン・ジュネは、こっそり隠していたのに獄房で見つかってしまったワセリン・チューブのことを『泥棒日記』の冒頭ほどなくとりあげて、「これほどちっぽけで最低の代物が警察に立ち向かうことができる。これがそこにあるというだけで、世界中の警察を苛立たせることができる。こんなものが嘲けられ、憎まれ、真っ青になって口もきけないほどの怒りを招くのだ」と書いた。

ジュネは、「ちょっとした代物」が世間の常識に破壊的な意味をもたらすことに気がついたのだ。ワセリン・チューブは刑務所の規律(コンプライアンス)を破ったのではなく、世間の常識に刃向かったのだ。だからジュネは「あの馬鹿げた代物を否認するくらいなら、人の血を流すほうがましだ」と、続けて書いた。ジュネは何に気づいたのか。「社会がもっている受容と拒絶の関係の距離」に気がつき、「何をすれば反抗的にみえるのか」ということを知ったのだ。世の中は逸脱が大の苦手で、日々の「アノマリーの誇張」を嫌うということを見抜いた。

ジュネの「最低の代物」はその後、安全ピン、革バンド、前髪の盛り上がり、チェーン・アクセサリー、先の尖った靴、派手なジャンパー、爆音をたてるオートバイというふうに継承されていった。五〇年代ロンドン・テッズを筆頭に、「最低の代物」が流行文化として唸りをあげていったのだ。

本書はこのあたりに「サブカルチャーの発動」があったとみなして、そこに「社会が容認しにくいスタイルの躍如」が始まったというふうに捉えた。社会が容認しないことには暴行も犯罪も騒音もあるけれど、それがスタイルであっても容認できないとき、そこにサブカルズの胎動が窺えるのである。ロラン・バルトは現代社会はおおむねプチブルでできていると見て、「プチブルは他者を想像できない。他者はプチブルの存在を脅かすスキャンダルなのである」と説明した。

こうして一九五〇年代半ばから六〇年代にかけて「二重の意味をもつ日用品でつくりあげたスタイル」の中にサブカルチャーが起爆し、ついには七〇年代半ばのセックス・ピストルズに向かうパンク・ファッションの連打の乱れ咲きに及んだのである。

多少は時代の順を追ったほうがいいだろうからそうするが、最初に有名になったサブカルチャー・スタイルは一九五〇年代初期、ロンドンのセヴィル・ストリート(「背広」の語源となった、あのセヴィル)などに屯した労働青年たちのあいだから生まれたテディボーイ(teddy boys)だった。本人たちは好んで「テッズ」(Teds)と自称した。テディとは英国王エドワード七世の愛称で、テッズたちは国王が好んだエドワーディアン・ルック(細身のシルエットに丈の長いジャケット)に半ば憧れ、半ばは揶ってアレンジを遊んだ。

髪をリーゼントにし(英国ではクイッフという)、後ろはダックテイルにまとめ、長いドレープジャケットを羽織って、白いシャツにスリムジム・タイ(細いネクタイ)を締め、細身のパンツに分厚いラバーソウル(厚底靴)でダウンタウンを闊歩してみせた。すぐさま不良少年たちがこれをまねて、ここから「サブカル的逸脱」が次々に出撃する。刺青をちらつかせてチェーンをぶらさげ、ナイフを持ち、ビートの効いたツイストを踊りまくった。女の子たちもブリルクリーム(ヘアクリーム)をたっぷりつけたリーゼントヘアに、ベルト付きのワンピース(広がるフレアスカートやパラシュートスカート)で対抗した。

不良時代のビートルズはこのテッズが原点だった。のちにポール・マッカートニーが《テディボーイ》を、日本ではキャロルの矢沢永吉やジョニー大倉が《涙のテディボーイ》を歌ったことからも、テッズが六〇年代のロックンロール世代をまるごと席巻していたことが伝わる。ごくごく最近のことだが、ディオールのマリア・グラツィア・キウリが二〇一九‐二〇の秋冬コレクションのコンセプトに、なんと「テディ・ガール」を採り入れた。いささか上品すぎてはいたが、いまだテッズは永遠なのである。

テッズからモッズ(Mods)が派生した。モッズは“Modernism or sometimes modism”の略で、やはりロンドン周辺からあらわれたスタイルだ。髪を下ろしたモッズカット、ぴったりした三つボタンのスーツ、ミリタリーパーカー(モッズコート)、やたらにミラーやライトを貼り付けたランブレッタやベスパのスクーターが好まれた。

モッズは深夜営業のクラブに集まり、際立ったファッションと当時勃興していたロッカーズ(ロックンロール派)に対抗した音楽を選んだ。レアな黒人音楽、R&B、ジャマイカ育ちのスカ(ska)、ソウルミュージックなどがお気にいりだ。ザ・フー、スモール・フェイセス、キンクスが登場した。

ロッカーズのほうは革ジャンに白いペイントのロゴ、ニットのセーター、香港製ジーンズ、ポマードでなでつけた髪形を好み、スクーターではなく単気筒や二気筒エンジンのトライアンフやノートンのバイクで疾駆した。かれらの動向はクリフ・リチャードやシャドウズらのブリティッシュ・ロックンロール、ジーン・ビンセント、エディ・コクランのロカビリーを流行させた。

モッズはこうしたロッカーズとは切り込むように対立する。その対立の光景はアンソニー・バージェスの一九六二年の小説『時計じかけのオレンジ』に描かれ、スタンリー・キューブリックの映画(一九七一)になり、さらにフランク・ロッダムによって《さらば青春の光》として映画化された(一九七九)。原題は《四重人格》(Quadrophenia)というのだが、これはザ・フーのアルバム・タイトルだった。

いまや有名な話だが、ビートルズはデビューにあたってはテッズを隠してモッズ・ファッションを選択した。それが当たった。このスタイルがビートルズをしてロックンロールやロカビリーから一線を画させた。モッズのほうは、六〇年代後期には少し変質して、ドクターマーチンのブーツ、ベン・シャーマンのシャツを身につけて、やたらにスキンヘッズを好むようになっていく。

問題はコノテーションとブリコラージュなのである。内示作用力と修繕ファッションだ。テッズもモッズもロッカーズもそこに賭けていた。

耳たぶに安全ピンをするか、先の尖った靴を履くか、低俗ミニスカートにスティレットヒールを合わせるか、プレスリーにするかスカを選ぶかジャズを鳴らしておくか、そこが命がけの問題なのだ。

このきわどい選択はジュネの一本のワセリン・チューブに匹敵した。スーザン・ソンタグはそのきわどい選択眼を「反解釈」(against interpretation)とみなし、スタン・コーエンはそれを「潜在的脅威の露出」ならびに「路地裏の悪魔の出現」と捉え、ウンベルト・エーコは「記号のゲリラ戦」と言った。知識人たちもサブカルを放置しておくわけにはいかなくなった。

察してもらえたかもしれないが、テッズ、モッズ、ロッカーズは、わが青春期とは数年のズレで同時進行していたサブカルチャーだった。

ぼくが自分の中のティーンエイジの沸々とした渦潮に戸惑っていたとき、海の向こうでは突如としてビル・ヘイリーやエルヴィス・プレスリーやカール・パーキンスたちのロカビリー(rockabilly)が熱狂していた。一九五四年に始まった数年間の感染的熱狂だ。プレスリーの徴兵、エディ・コクランの事故死がロカビリーの幕を引いた。ウッドギターがエレキに取って代わっていった。日本では少し遅れて日劇のウェスタン・カーニバルが大ブレイクして、平尾昌晃、ミッキー・カーチス、山下敬二郎が体を反っていた。母親は「なんであんなにくねくねして歌うんやろ」と笑っていた。

九段高校に入って親友が三人できた。一人はヌーヴェル・バーグのオタクで、一人は北一輝の心酔者で、一人はプレスリーのファンだった。

高校を出る間際、ビートルズがモッズルックで登場してきた。早稲田大学で素描座という劇団に入ると、数日後に「明日はスーツと革靴で来いよ」と言われ、そういう恰好をしていくと新宿の路上に連れていかれて、「よし、ここでやろう」と言うもまもなくポータブルプレイヤーの音に合わせて路上ツイストを踊らされた。翌日は下駄で日韓闘争のためにデモに出掛けた。

当時の早稲田にはありとあらゆるサブカルチャーが押し寄せてきていた。そこは電子音楽からフルクサスまで、暗黒舞踏からアンチテアトルまでごっちゃまぜに彩られていた。ぼくはスタイルとしてはロックよりもジャズかブルースを、ヒッピーよりも革命的ロマン主義かアナーキズムを好んだのだが、まわりにはなぜか実存主義者やフォークシンガーたちがふえ、ぼくを取り込もうとしていた。早稲田の学生たちはアメリカが仕掛けたベトナム戦争にうんざりしていた。

そんなとき斎藤チヤ子に惚れた。気がつくと彼女はロンドンに行ってしまっていた。そしてそのころからロンドンには何があるのか、気になった。それから父が死に、その借財を返すための日々が数年続く。それがおわると、以上の青春グラフィティは一九七一年創刊の「遊」でさまざまなアレンジのもとに蘇ることになる。この雑誌はキング・クリムゾンの《宮殿》を池袋の木造の二階の事務所で聴きながら準備した。三年後、ロバート・フリップと対談した。

オイルショックとドルショックに見舞われた七〇年代はピンク・フロイドの《原子心母》で明けた。プログレ(プログレッシブ・ロック)が唸るような全盛期を迎えていた。そこへマーク・ボランのTレックス、デヴィッド・ボウイ、ニューヨーク・ドールズらのグラムロックが官能的旋風をおこし、ラモーンズ、イギー・ポップ、リチャード・ヘルが際立った。ボウイの《ジーン・ジニー》はジャン・ジュネをもじったタイトルだったのである。

七〇年代が半ばにさしかかるころ、ナルシズムとニヒリズムとミニマリズムが混濁していった。ニューヨークとロンドンにパンク・サブカルチャーが魔界から身を翻すようにあらわれた。音楽、文学、イデオロギー、禅、ぶっとびファッション、アート、ダンス、映像、写真、ドラッグ、ゴシップをたちまち巻き込んで、パンクは一挙に時代のスタイルを席巻した。

パンク(punk)はもともとは青二才や役立たずの意味をもつ俗語だったが、あっというまにバズワードになった。日本ではやっとウィリアム・バロウズがさかんに読まれるようになっていた。ぼくが新宿のツバキハウスや六本木のストークビルに出入りしていた時期だ。音楽プロデューサーの間章、コミュニケーターの木幡和枝、写真家の横須賀功光、ダンサーの田中泯、「ロック・マガジン」の阿木譲、前衛音楽の高橋悠治や小杉武久と親しくなった。

こうして一九七六年、セックス・ピストルズが悪夢のように爆発したのである。マルコム・マクラーレンが、キングスロードで開いていたブティック「SEX」の常連たちにバンドを組ませた。スティーヴ・ジョーンズ、グレン・マトロック、ジョニー・ロットンが加わり、《アナーキー・イン・ザ・UK》《アイワナ・ビー・ミー》がパンクした。反体制、アナーキズム、啓示、ドラッグ、自由、絶望が安全ピンで束ねられて渾然一体となっていた。そこに「SEX」をマクラーレンと組んでプロデュースしていたヴィヴィアン・ウェストウッドのパンク・ファッションが加わった。ヴィヴィアンは店名を「セディショナリーズ」に変え、ブティックを「ワールズ・エンド」(世界ノ終ワリ)に変えると“パンク・ファッションの女王”として君臨していった。最近刊行されたばかりのヴィヴィアンの『自伝』(DU BOOKS)は実におもしろい。

ニューヨークではパティ・スミスがパンクした。パティはランボーとバロウズの言葉をカットアップしてロック・ポエトリーにし、ロバート・メイプルソープのモノクロ写真とともに男シャツのままストリート・パンクの風をおこしていた。痺れた。

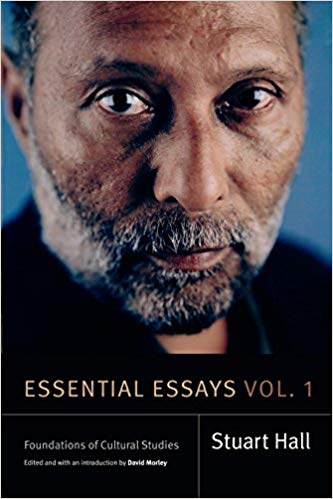

本書は、パンク・サブカルチャーを中心に社会を評論した一冊だ。著者のディック・ヘブディジは、一九六四年にバーミンガム大学で現代文化研究センター(CCCS)をジャマイカ出身のスチュアート・ホールと立ち上げた社会文化研究者で、いわゆる「カルチュラル・スタディーズ」(cultural studies)の提案者である。

ヘブディジやホールはレイモンド・ウィリアムズのマルクス主義的な社会文化論の衣鉢を継いでいるため、その議論のハコビはどこか片寄っていて、ぼくにはどうしてもイマイチな印象があるのだが(それがカルスタの特徴でもあるが)、サブカルチャーやスタイルを正面からとりあげた功績はめざましく、とくに本書はテッズからパンクに及ぶスタイルの変動を追って、気を吐いた。ダブ、レゲエ、スカなどの西インド諸島のステディ・パルスな音楽文化がどのようにパンク・サブカルチャーと交錯していったかということにも、かなり目を配っている。

けれども本書はサブカルチャーにこだわっているわりには、映画演出のスタイルと手法、さまざまな文芸的な実験スタイル、アートシーンにおけるスタイルとアレンジ、ビートニク・ムーブメントの変容、政治思想の切片化の事情などをほとんど扱っていない。またルー・リードのヴェルヴェット・アンダーグラウンドやプログレッシブ・ロックの動向、グラムロックやヘヴィメタルやドラッグ・カルチャーの影響にも言及していない。べつだんそれでもいいのだが、たとえばパンク・ムーブメントの周辺にノーザン・ソウルのようなかなり秘密性の強いサブカルが出入りしていたこと、七〇年代末になるとパンクがツートーン、ニューウェーブ、ノーウェーブに分かれて裾野を広げていって、その後はふたたびゾンビのように勢いを盛り返し、ハードコア・パンクやストリート・パンクが再燃したことなど、今日のサブカルチャーにつながるブリッジを拾えないままになっているのは、やはりもったいない。

サブカル・パンクは社会の潜在的欲望の発露である。それが当初は貧困すれすれ、差別ぎりぎり、堕落きわきわであることが、つねに奔放なファッションとスタイルを発動させた。

それは世の中に対してはたいてい「場ちがい」「用途ちがい」という矛盾を突き付ける。だからそれらはいつだって社会の「ノイズ」(雑音)として切り捨てられる宿命をもっているのだが、だからこそそのノイズはジュネのワセリン・チューブのような、ちっぽけではあるが、許しがたい主張力をもった開口部になりえたのだった。

ぼくが「遊」を編集制作していたときは、たいていこうした開口部を求めた多くのカジュアルズが集まってきていた。そこでついでながら、日本のパンク・ムーブメントにも、少しだけふれておきたいと思う。日本は当然のことながらテディボーイ、モッズ、ロッカーズ、スキンヘッド、パンクというふうな順は追っていない。

ごくごくおおざっぱに紹介するが、七〇年前後にブルースロックをベースにして差別用語を連発していた村八分、過激なメッセージを盛っていたパンタ(中村治雄)らの頭脳警察、ミッキー・カーチスがプロデュースした外道などが先行していたところへ、セックス・ピストルズの影響で一気にジャパニーズパンク・バンドが登場していったのだろうと思う。

LIZARD、フリクション、ヒゴヒロシのミラーズ、東京ロッカーズを結成したミスター・カイトやS‐KEN、銀ジャンで鳴らしたヒカゲをボーカルとしたTHE STAR CLUB、大阪の町田町蔵(町田康)率いるINU、めんたいロックと呼ばれた福岡のバンド群、シーナ&ロケッツらが目立った。

吉祥寺の「マイナー」で活躍していた灰野敬二、工藤冬里らのノイズ系、タコの山崎春美、じゃがたらは思い切ったパフォーマンスを見せ、アナーキー、スターリンが「反文化」の真骨頂を発揮していた。春美はいつしか「遊」の編集部に出入りしていた。その「遊」は一九八二年に休刊(結局は終刊)するのだが、それに代わって「宝島」が登壇していった。このへんでインディーズが立ち現れていく。ラフィン・ノーズ、ウィラード、有頂天が御三家である。ここからパンク・ムーブメントはテクノポップやニューウェーブとまじっていった。

八〇年代後半に入ると、甲本ヒロトや真島昌利のブルーハーツなどがメジャー化して、その後はパンクはポップスの中にまみれていったとおぼしい。それでも尖っていたのは宮沢章夫、いとうせいこう、竹中直人らのラジカル・ガジベリビンバ・システムだったろうか。ちなみにぼくは八〇年代前半をEP‐4の佐藤薫ともっぱら遊んで、ニューウェーブなメディア・スタイル談義に耽っていた。すべて、うたかたの日々になってしまった。

⊕サブカルチャー⊕

∈ 著者:ディック・ヘブディジ

∈ 発行者:西谷能英

∈ 発行所:株式会社未來社

∈ 装幀:魚屋美智代

∈ 印刷:スキルプリネット

∈ 製本:株式会社富士製本

∈ 発行:1986年11月20日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 序文 サブカルチャーとスタイル

I 文化からヘゲモニーまで/バルト――神話と記号/<イデオロギー>――実践された<関係>/ヘゲモニー――移動する均衡

∈∈ 第一部 いくつかの事例についての研究

II 陽光の中の休日、ミスター・ロットンの成功/バビロンの退屈

III 故郷アフリカへ/ラスタファリアンの解決/レゲエとラスタファリアニズム/脱出――二重の横断

IV ヒプスタ、ビート族、テディボーイ/英国育ちのクール――モッズのスタイル/白い皮膚、黒いマスク/グラム・グリッタ・ロック――アルビノ・キャンプとその他のグループ/白人版ルーツ――パンクと白人の民族性

第二部 解釈

V サブカルチャーの機能/特性――2種類のテディボーイ/スタイルの発生源

VI サブカルチャー――不自然な分解/統合のふたつの形態/商品形式/イデオロギー形式

VII 意図的なコミュニケーションとしてのスタイル/ブリコラージュとしてのスタイル/反逆の中のスタイル――不快なスタイル

VIII ホモロジーとしてのスタイル/意味する行為としてのスタイル

Ⅸ よろしい、これは文化だ、しかし芸術だろうか

⊕ 著者略歴 ⊕

ディック・ヘブディジ(Dick Hebdige)

英国メディア理論家、社会学者であり、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の芸術およびメディア研究の教授。一般的にサブカルチャー研究と、社会に対する抵抗に関する研究。メディアの地形学、砂漠の研究、およびパフォーマンスの批判。ヘブディジは、現代美術、デザイン、メディア、文化研究、MODスタイル、レゲエ、ポストモダニズムとスタイル、シュルレアリスム、即興、村上隆について幅広く執筆。

⊕ 訳者略歴 ⊕

山口淑子(やまぐちよしこ)

1933年和歌山市生、1956年熊本大学法文学部ドイツ文学科卒、翻訳家。