星界の報告

講談社学術文庫 2017

Galileo Galilei

Sidereus Nuncius 1610

[訳]伊藤和行

編集:互盛夫 協力:岡村眞紀子・南部雅子

装幀:蟹江征治

京都初音中学2年の夏休み。妹を連れて誰もいない校舎の屋上に上がり、落体の実験をした。校庭にバケツをおき、一定の間隔をあけて幾つもの石ころを括り付けた長い紐を屋上から下に落とすというものだ。石の間隔を変えた紐も何本か用意した。

バケツのそばには妹がストップウォッチをもって立つ。タン・タン・タン・タン。カン・カン・カン・カン。ゴン・ゴン・ゴン・ゴン。

石ころはバケツに当たって音を立てるけれど、何度やってみても、速すぎて間隔などカウントなどできない。「お兄ちゃん、測られへんよ。むりやわ」と、小学6年生の妹は泣きそうになっていた。何度も3階建ての屋上まで階段を昇り降りして「石ころ紐」をもってきてくれた妹である。でもうまくいかなかった。誠文堂新光社の「子供の科学」の色付きページのガイド通りのことをしたのに、ダメだったのである。ガリレオになりそこねた夏の半日だった。

岩波文庫の『星界の報告』(山田慶児・谷泰訳)を読んでみて、科学者というものはこんなにも厳密に実験をするのかと思ったことがあった。また測定器具がいかに大事かということを思い知らされた。それとともに、なにより月や星を観察して描いたガリレオのスケッチが美しいのにも驚いた。「見ながら思い描く」という力だ。

たんに「見ながら思い描く」ということなら、古代このかた植物や動物や人体の観察を通してそういうエクササイズをしてきた者たちはいっぱい、いた。その積み重ねが解剖学者ガレノスからレオナルド・ダ・ヴィンチに及んだのである。では、それが天体に向かうとどうなるのか。それはティコ・ブラーエ、ケプラー、ガリレオの時代に初めておこったことである。

なかで望遠鏡という武器を手にしたのはガリレオだけだった。ガリレオを読むということは、ガリレオに宿ったこの「天体を見ながら宇宙を思い描く」という劇的な体験を追想することなのだろうと思った。ぼくが小学生の妹とともにやるべきは「落体の実験」ではなくて、天体望遠鏡を覗きながら宇宙に思いを馳せることだったのである。

今夜は伊藤和行の新訳の『星界の報告』(講談社学術文庫)を傍らにおいて、いったい天体や星界を眺めるとは「何を、どうしたいこと」だったのかということを、少々ふりかえってみたい。寺田寅彦の戯れ歌なら「好きなもの いちご 珈琲 花美人 懐手して宇宙見物」でいいのだけれど、今夜はもう少しガリレオっぽくしたい。

憶えば、ぼくが本格的な天体望遠鏡を覗いたのは、京都から転校して東京の九段高校に入ってからだった。屋上のドームは山岳部の部室とも化していたのだが、顧問の先生に頼んで仲間たちと月と土星をドキドキしながら見た。土星のぼうっとした輪っかがとても不思議で、いまもそのときの体のむずむずした感触を思い出せる。

天文とか物候とかと言われてきた。天体を眺め、その特徴のあれこれに言及することは、古代からさかんなことだった。

エジプトで1年を360日と端数エパゴメン(付加日)5日で数えたのも、バビロニアが三日月の観測で閏月を発見したのも、古代中国が「蓋天と渾天と宣夜」によって宇宙像を描いたのも、インドが二十八宿星座ナクシャトラの法則を確立し、ギリシア人がゾディアック(黄道)十二宮で天と人心とをつないだのも、いずれも天文学であり、物候学の賜物なのである。「見ながら思い描く」の成果だったのである。

なぜ古代文明の発生期にそんなふうになれたかといえば、おそらく約1万年前に最後の氷河期がおわり、ヒプシサーマル(温暖期)がやってきて、農耕や牧畜を始めたのち、ふたたび寒冷と乾燥がすすんだ時期に、天空がよく見え、治水や農作業の計画と星の運行とが結びついたせいだったろう。

そのうち「天体の構造」を想定する連中が登場してきた。それが古代ギリシアに集中していたのはさすがなものと唸らせる。「天体の運動は図形であらわされる」としたピタゴラス派のフィロラオス、「恒星天が回転するように見えるのは地球の回転によるみかけにすぎない」としたエクパントスなどは、プラトンやアリストテレスに先行していた。その後のサモスのアリスタルコス、ポントスのヘラクレイデス、ロードス島のヒッパルコスは離心円と回転円による運動モデル思考を始めた。

古代ギリシアの自然哲学的宇宙観は、このあとのプトレマイオスが大著『アルマゲスト』(恒星社厚生閣)に記した天動説型の宇宙観によって普遍を求めようとしていたのに対して、ずっと動的で、ずっと本来的な宇宙観をもっていた。ヒッパルコスなどは紀元前134年にさそり座にあらわれた新星に注目して、アリストテレスの「恒星界は不滅なり」をぐらぐらとゆるがしたのである。

しかし、ヨーロッパ中世の1000年間は、普遍というか不変というか、地上を動かさない天動説とキリスト教的宇宙観にとらわれて、静的宇宙観にどっぷりはまってしまっていた。ヨーロッパ中世は、こと宇宙観についてはなんら新機軸をもたらさなかったのだ。だいたいユークリッドの『ストイケイア(幾何学原論)』(共立出版→中央公論社)を、読みもしなかった。

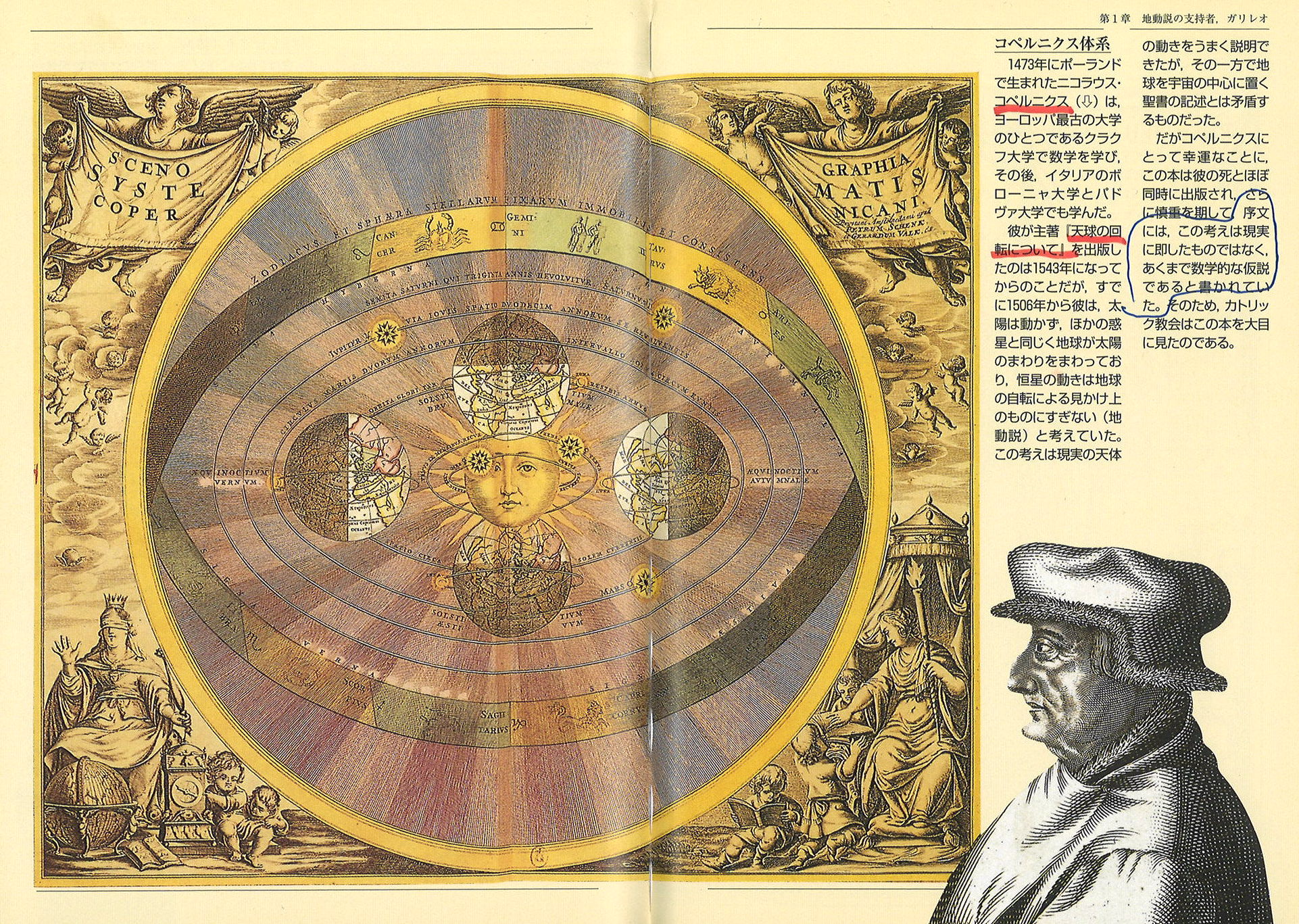

これをふたたび動かしたのはイスラム圏の天文学者と物候学者と、ニコラウス・コペルニクスである。ポーランドのクラクフ大学からイタリアに赴き、ボローニャ、パドヴァの大学で医学とギリシア語を習得したコペルニクスは、古代ギリシアの天文学のほうがプトレマイオスよりずっと革新的だったことに気づき、1543年に『天体の回転について』(岩波文庫・みすず書房『天球回転論』)を著して大胆きわまる思いの丈をぶちまけ、出版の2ヵ月後に没した。

コペルニクスの地動説にピンときた者は多くない。それどころかカトリック教会のすべて、それに不満をもつマルティン・ルターたち、さらには安寧宇宙を貪っていた大半の科学者たちから、激越な批判を浴びた。

なかでニコラウス・クザーヌスとジョルダーノ・ブルーノがこれを多重宇宙観として育くみ、ヨハネス・ケプラーがティコ・ブラーエの観測データにもとづいて地動説から惑星の運動法則を導き出したことが特筆される。けれどもブルーノは火あぶりになり、ここで宗教宇宙と地動説宇宙とは決裂してしまったのである。

コペルニクスからティコを挟んでケプラーに及んだバロック天文学の未曾有の進展については、かのトマス・クーンが『コペルニクス革命』(講談社学術文庫)に「コペルニクス的転回」の意味を詳述している。参考にはなったけれど、クーンの議論は退屈だった。ぼくがガリレオに感じたいことには、ほとんど言及していなかった。

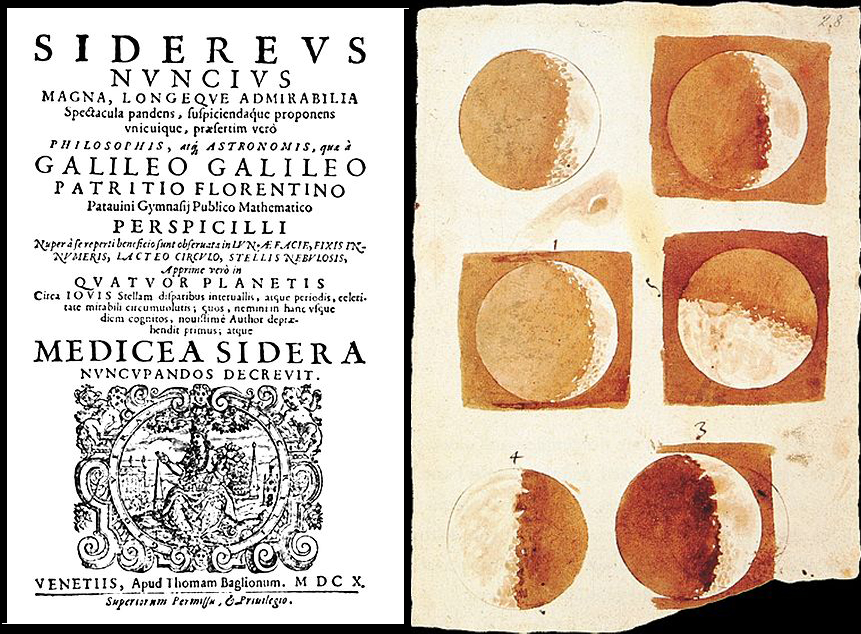

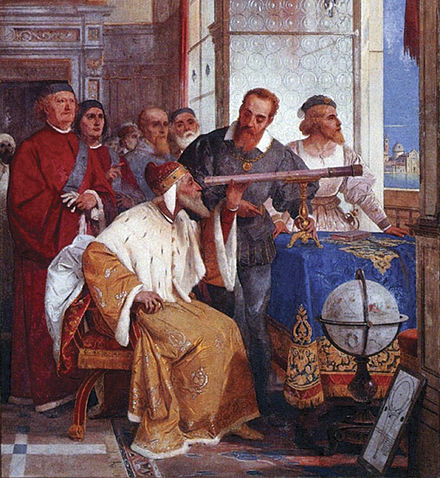

地動説を天体望遠鏡で確認したのはガリレオが最初だ。ひたすら実際の眼で天体現象を捉えた。ガリレオはケプラーの7歳年上であるが、ケプラーが惑星の法則を書きこんだ『新天文学』刊行の翌年の1610年、オランダのレンズ職人が作った望遠鏡をヒントに自身で製作した20倍の倍率をもつ望遠鏡によって観察した天体現象について、その驚くべき事実を『星界の報告』にまとめた。46歳だった。

きっとガリレオ・ガリレイはたいそう魅力的な職人気質の男で、頑健で意志が強く、手先がめっぽう器用で粘り強く、それでいて歴史の浪漫に夢中になるタイプだったのだろうと思う。生涯でいちばん耽読したのがダンテの『神曲』なのである。このことを知ったときの、ぼくなりの合点と得心はそうとうに香ばしい。

1564年にトスカーナのピサで生まれた。父親はフィレンツェ生まれの音楽家で、仕立て屋も営んでいた。音響学を研究して数学的な分析を好んだらしく、この得意技がガリレオに影響を与えたとおぼしい。ガリレオにとっては、身近な父親がピタゴラスだったのだ。

ピサ大学に学んで、宮廷数学官のオスティリオ・リッチにユークリッド幾何学とアルキメデスの数学を教わったガリレオは、すぐに天秤などの測定器具に関心をもつ。ピサ大学とパドヴァ大学で数学を教えるかたわら、測定器具の工夫を始めている。「幾何学的・軍事的コンパス」と名付けられた測定器が遺されているのだが、実に興味深い複合的な計測計算装置である。おそらくこれを両手で掲げて天体に向かえば、かなりの測定値が得られたのだろうと思う。

そんなところへ、オランダで望遠鏡が発明されたというニュースが入ってきた。さっそく見本を手に入れたガリレオは望遠鏡製作に夢中になった。6倍の、8倍の、14倍の望遠鏡を次々に作り、やがてもっと大きな20倍の倍率で月や木星がまざまざと見える望遠鏡を製作して、その成果をラテン語で『星界の報告』にまとめた。

日本の文庫本でも僅か80ページほどの小冊子だが、自分がつくった望遠鏡の話、月を眺めたときの誇り高い観察記、望遠鏡を星に転じて自由天界に参入したときの印象、木星の4つの衛星に出会った劇的な高揚など、どきどきするものがある。

ガリレオの父ヴィンチェンツィオは、左の絵のなかでオルガン奏者とともに描かれているような、優れたリュート奏者であった。『ガリレオ・ガリレイ 宗教と科学のはざまで』(大月書店)p23より

『星界の報告』はフィレンツェの若き嗣子コジモ・デ・メディチ2世に捧げられた。木星の衛星にも「メディチ星」の名を冠した。ガリレオにとってメディチ家のパトロネージュはどうしても欠かせない勲章のようなものだったらしく、それとともにフィレンツェへの凱旋も果たしたいことだったようだ。

しかし、フィレンツェには地動説に肯んじない連中(イエズス会士など)がごっそり待ち構えていたし、ガリレオの成功を認めたがらない知識人の連中も手ぐすねひいて攻撃の準備をしていた。そこでガリレオはトスカーナで大学教授や宮廷人を集めた惑星講義を開き、パドヴァで月や木星に関する講義を3度開いて、その勢いでフィレンツェに乗り込むことにした。こういうところは用意周到なのである。

しかし、友人たちは心配した。世の中、そんなに甘くないというのだ。それでもフィレンツェに乗り込みたかったガリレオは、まずケプラーに試作した望遠鏡と『星界の報告』を送り、同意を求めた。ケプラーはすぐさまガリレオの成果に応じ、木星の衛星がありうることを認めた。

ガリレオは土星も観測したが、土星の環を見分けられるほどの望遠鏡の性能ではなかったため、いくつかの衛星があるという程度にとどめた。金星については、月と同じように満ち欠けがあるという重要な発見をしている。この知らせはケプラーにアナグラムの文章で送ったようだが、ぼくはこのときガリレオとケプラーがアナグラムをコードブレイクしながら天体について交信している場面を想像して、いたく感激したものだ。

ぼくには自分が何かに到達したり、何か自信のある成果にさしかかったりしたときは、それを誇大に知らせるのは気がすすまず、むしろ半ばミステリアスにしたり暗示的なものにしたいと思う傾向があるのだが、それはこのガリレオとケプラーのアナグラム交信の影響があるのかもしれない。ぼくのばあいはアナグラムというより、俳諧数句を添えるという感じなのだけれど。

コジモは温厚で教養豊かな人物であり、ガリレオの最初のパトロンとなった。メディチ家の伝統である文化・学術の振興に尽力した。『ガリレオ―はじめて「宇宙を見た男」』(創元社)p73より

フィレンツェに乗り込んだガリレオが痛い目にあっていったことについては、多くのエピソードが語られてきた。ガリレオが来たらこっぴどくやっつけようと、ベラルミーノ枢機卿らは異端審問所にさまざまな訴状を送る準備をしていたのである。

それでもガリレオは楽観していたようだ。ローマ教皇パウルス5世に謁見したときは教皇は親しく接してきたし、ローマで知識人サロンを開いていたチェシ侯爵も好意的だった。1613年、コジモ二世の息子の洗礼を祝うパレードでは、メディチ星をあしらった山車が町を巡回してくれた。自分が罠に落ちることはない。ガリレオはタカをくくっていた。しかし、ガリレオを異端者として裁判にかける用意は裏側で着々と進んでいたのだ。

1615年、ドミニコ修道士のロリーニがガリレオ攻撃の弾丸を発射した。論争になった。ガリレオは大いに気を吐いて応じた。意気軒昂である。翌年、第1回異端審問所の審査がおこなわれ、ローマ教皇庁検邪聖省(検察庁のようなもの)から、地動説を唱えないことを誓約すれば大目に見ると通達された。担当判事はベラルミーノである。ガリレオはとりあわず、このときも平然たる気分でいた。直後、コペルニクスの『天体の回転について』が閲覧禁止処分になった。

少し動揺したガリレオはフィレンツェ郊外のアルチェトリ修道院の近くの別荘に移り、ここで一念発起、『天文対話』(岩波文庫)を書いて出版した。天動説と地動説の両方を仮説として、それをそれぞれ主張する2人の論者と中立論者との鼎談方式によって、注意深く綴った。これでガリレオは裁判には勝てるだろうと見積もった。

1632年、ローマに出頭を命じられ、翌年、2回目の異端審問所審査が開かれた。検邪聖省はガリレオの地動説に関する言説と信念を有罪とし、終身刑を言い渡した。さすがにガリレオは呆然としたが、そのどこかで「それでも地球は動いている」(E pur si muove)と呟いたということになっている。その直後にトスカーナのローマ大使館での軟禁刑に減刑され、半年後には釈放されフィレンツェ近郊の自宅に戻ることを許された。そらそら、こんな程度じゃないかとガリレオは思ったはずだ。

失明しつつあったガリレオはこのあとの短い余生を蟄居しながら暮らし、最後の『新科学対話』(上下・岩波文庫)を口述する。サグレドとサルヴィアチとシムプリチオの会話で進む遺著だ。シムプリチオは“単純野郎”といった意味で、教会を揶揄していた。

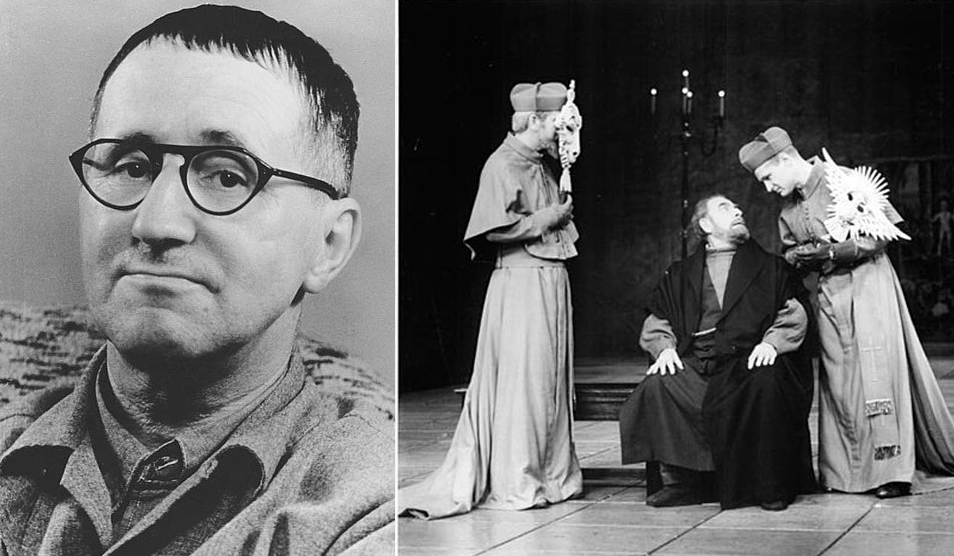

ベルトルト・ブレヒトに『ガリレイの生涯』(岩波文庫)がある。ぼくは千田是也による演出の舞台を俳優座で見たが、おもしろくなかった。ガリレオが苦悩しすぎていた。権力に阿ねる姿も描いていたが、これも阿ねたというより、交渉権を保持したというのに近かったのではないかと思う。

イタロ・カルヴィーノは『なぜ古典を読むのか』(みすず書房→河出文庫)、および『カルヴィーノの文学講義』(朝日新聞社→岩波文庫)で、ホメロス、ディケンズ、トルストイ、ヘミングウェイらと並べてガリレオの書物をとりあげ、その文体こそ科学的文章力として文人たちが学ぶべきだとした。何かが諄々として明示されていく文章の模範だとも書いている。ヴァレリーがそこを踏襲したとも見た。

ガリレオの評伝では、「世界の名著」(中公バックス)26の『ガリレオ』に豊田利幸が付した長い解説が、ぼくが読んだ最初の評伝だった。気合が入っていた。その後、ジャン゠ピエール・モーリの『ガリレオ』(創元社)、田中一郎『ガリレオ』(中公新書)、伊東俊太郎の『ガリレオ』(人類の知的遺産・講談社)、オーウェン・ギンガリッチの『ガリレオ・ガリレイ』(大月書店)などに目を通したが、フランクリンやゴッホやキュリー夫人の伝記のように、同じハンコがいくつも捺されているような似たり寄ったりの印象だった。

ガリレオはもうちょっと愉快なのではないかと思う。だから、もっと変ちくりんなガリレオ論があってもいいはずなのだ。たとえばカラヴァッジョやスピノザやモーツァルトについての評伝のように。

ところで、ガリレオが相対性原理を確立したということについて、あまり強調されてこなかったのはなぜだろうか。とくに万人向けのガリレオ案内にこそ不可欠であるはずなのだ。

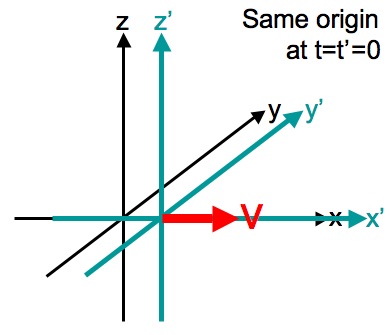

どんな慣性系(inertial system)においても同じ物理法則が成り立ちうるというのが、相対性原理(principle of relativity)である。ガリレオはこれをのちにネーミングされた「ガリレイ変換」という数学的操作によって成立しうることを示した。ガリレイ変換の前後でニュートンの運動方程式は不変を保ったのである。

ガリレオの相対性原理は、いいなおせば「等速運動をしている系の中では、同じ運動の法則が成り立つ」ということである。運動場でボールを落としても、走っている電車の中でボールを落としても、同じく真下に落ちる。この電車の中の出来事を外から眺めたら、電車内で落としたボールは電車の進んでいる方向に進んで落ちるように見える。この両者の運動は観測者によってどう見えようとも、運動力学現象としては等価であることを示したのが「ガリレオの相対性原理」である。ガリレイ変換とよばれる数学的操作で、そのように両者の運動が説明できることを保証した。

この原理はニュートン力学が及ぶすべての座標系で成り立つ。われわれが回転する地球の上でその回転を感じられないのも、地上のどんな運動も地球の動きの影響を受けていないように見えるのも、この原理のおかげだ。あらゆる機械工学による動きも、それがどんなに複雑になろうとも、この原理のもとに成り立っている。

ところが、このボールが光速ほどの速さになると、驚くべき変化がおこる。それを明らかにしたのがアインシュタインの特殊相対性理論で、ガリレオの原理を光速度の世界に拡張したものだ。このばあいはガリレイ変換ではなく、ローレンツ変換をする。

ぼくの最初の本は『自然学曼陀羅』(工作舎)という。最初の対談集は津島秀彦との『二十一世紀精神』(工作舎)である。いずれも自然界の速度と場所に対する知覚の持ち方をめぐったものだった。

当時、ぼくは座標系(coordinate system)という考え方に痺れていた。どんなことも、それを知覚するには座標系の場所を無視しては語れないと感じていた。「座」はその場所に何かがくっついてあることを、「標」はその場所の目印のことである。そういう座標系のおもしろさを刻印してくれたのがガリレオとアインシュタインと、そしてデザイナーの杉浦康平だった。杉浦さんのイメージマップは座標変換によって、どのように知覚像が変貌するのかを見せていた。いまは懐かしい「遊」創刊前後の話だ。創刊号に「場所と屍体」「自然学曼陀羅」を載せ、杉浦イメージマップを折り込んだのは、中学2年の夏休みにガリレオになりそこねたことへのリベンジだったのかもしれない。

コペルニクスが主張するとおり、地球が太陽のまわりをまわっているのなら、地球は宇宙の中心ではなく、たんなる惑星のひとつにすぎないことになる。ガリレオが天体望遠鏡によって証明したこの新しい事実は、当時の「知の枠組み」を根底からくつがえすものだった。ジャン=ピエール・モーリ『ガリレオ―はじめて「宇宙を見た男」』(創元社)p14より

⊕星界の報告⊕

∈ 著者:ガリレオ・ガリレイ

∈ 発行者:鈴木哲

∈ 発行所:株式会社講談社

∈ 装幀:蟹江征治

∈ 印刷:株式会社廣済堂

∈ 製本:株式会社国宝社

∈ 発行:2017年5月11日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 献 辞

∈ 天文学的報告

∈ 第一章 覗き眼鏡[望遠鏡]

∈ 第二章 月の表面

∈ 第三章 恒 星

∈ 第四章 メディチ星[木星の衛星]

∈ 訳者解説

∈ 文献案内・読書案内

⊕ 著者略歴 ⊕

ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei)

イタリアの物理学者,天文学者。医学を修めるべくピサ大学に学ぶ。ユークリッド,アルキメデスの著作を通じて数学,力学に関心が移ったが,1585年学資不足のため学なかばにして大学を去った。まもなく比重,重心の研究などで頭角を現し,1589~91年ピサ大学数学講師,1592~1610年パドバ大学数学教授。さらに 1610年トスカナ大公付の数学者に登用される。1611年ローマ,リンチェイ・アカデミー会員。振り子の等時性(→単振り子)と,斜面上の物体の運動理論を出発点として 1604年頃には完成をみた落体の運動法則の定式化,およびみずから改良したガリレイ式望遠鏡による木星の衛星,月面の凹凸(→クレータ),太陽の黒点などの発見(『星界の報告』Sidereus Nuncius〈1610〉)は,ニコラウス・コペルニクスの地動説を実質的に確証するものとして大きな意義をもつ。また力学をはじめとする自然現象に数学および思考実験の方法を用いて迫り,実験によって検証するというガリレイの方法は,新しい自然科学の方法の確立に大きく貢献するものであった。1633年宗教裁判にかけられ地動説の放棄を命じられた。

⊕ 訳者略歴 ⊕

伊藤和行(いとう・かずゆき)

科学史学者、京都大学教授。1957年北海道生まれ。北海道大学理学部物理学科卒、東京大学大学院理学系研究科修士課程科学史・科学基礎論専門課程修士課程修了、2002年「ガリレオの数学的運動論」で京都大学文学博士。1995年京都大学文学部助教授、2006年京大文学研究科科学史教授。著書に『ガリレオ 望遠鏡が発見した宇宙』(中公新書,2013)、共著に『イタリア・ルネサンスの霊魂論 フィチーノ・ピコ・ポンポナッツィ・ブルーノ』(三元社,1995年)。翻訳にはパオロ・ロッシ『哲学者と機械 近代初期における科学・技術・哲学』(学術書房 科学史研究叢書 1989)、クリステラー『イタリア・ルネサンスの哲学者』(みすず書房,1993年)、ライナルド・ペルジーニ『哲学的建築 理想都市と記憶劇場』(ありな書房,1996)、『コンピュータ理論の起源 第1巻 チューリング』(近代科学社,2014)