父の先見

佐藤勝彦最終講義

角川選書(角川学芸出版) 2010

編集:長谷川隆義・小島直人

装幀:織沢綾

今夜は一人の宇宙物理学者のユニークな研究履歴を少々追いながら、宇宙の生い立ちの話をしてみたい。宇宙物理学者というのは佐藤勝彦さんのことだ。宇宙の生い立ちの話といっても、佐藤さんはビッグバン直前のインフレーションのしくみを世界に先駆けて解いた宇宙物理学者だから、そのビッグバン前後の話が中心になる。

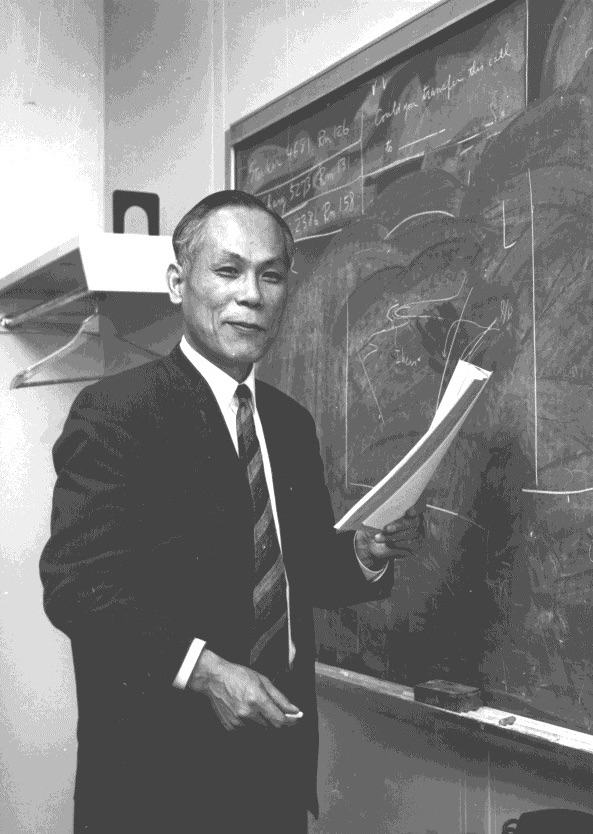

もうひとつ、今夜の話し方として、佐藤さんはぼくとはほぼ同い歳なので、宇宙のドシロートのぼくが宇宙のドクロートの佐藤さんの研究の歩みを別の部屋からどう見てきたかということも、多少加えてみたい。佐藤さんはおそらく佳き時代最後の理論物理学の香ばしい空気を吸った人で、ぼくにはそのことがけっこう重要であるからだ。ごく僅かながら重なりもある。たとえばぼくが遠くから宇宙や素粒子を齧っていたときに、佐藤さんは湯川さんに憧れて京大に入り、大学院で林忠四郎センセイの研究室に入ったのだが、ぼくも林センセイのもとを訪れていたのである。その話はあとでする。

では、話を始めるが、まずは佐藤さんが研究した「ビッグバン直前の宇宙」というものをどんなふうにイメージすればいいのかということから説明してみたい。

宇宙は137億年前あるいは138億年前に誕生したというふうになっている。誕生したというと、まるで何かがマイクロチャイルドのようにポコッと生まれたようだが、そうではない。宇宙の核ができたわけでもない。あえていえば「光の動向」のようなものが異様にピカッとしたというほうが近い。それがビッグバン以前のこと、直前のことだった。

この異様な「光の動向」は高温の水素やヘリウムの荷電粒子(原子核と電子)をはらんでいた。荷電粒子が自由にとびまわっていて、その区別がつかないくらいの状態にあったとおぼしい。すべてが自由な電離状態にあったので、この状態をプラズマ状態という。ピカピカの、あるいはビカビカの「光ばっかり状態」だ。そのあとにビッグバンがおこったのである。

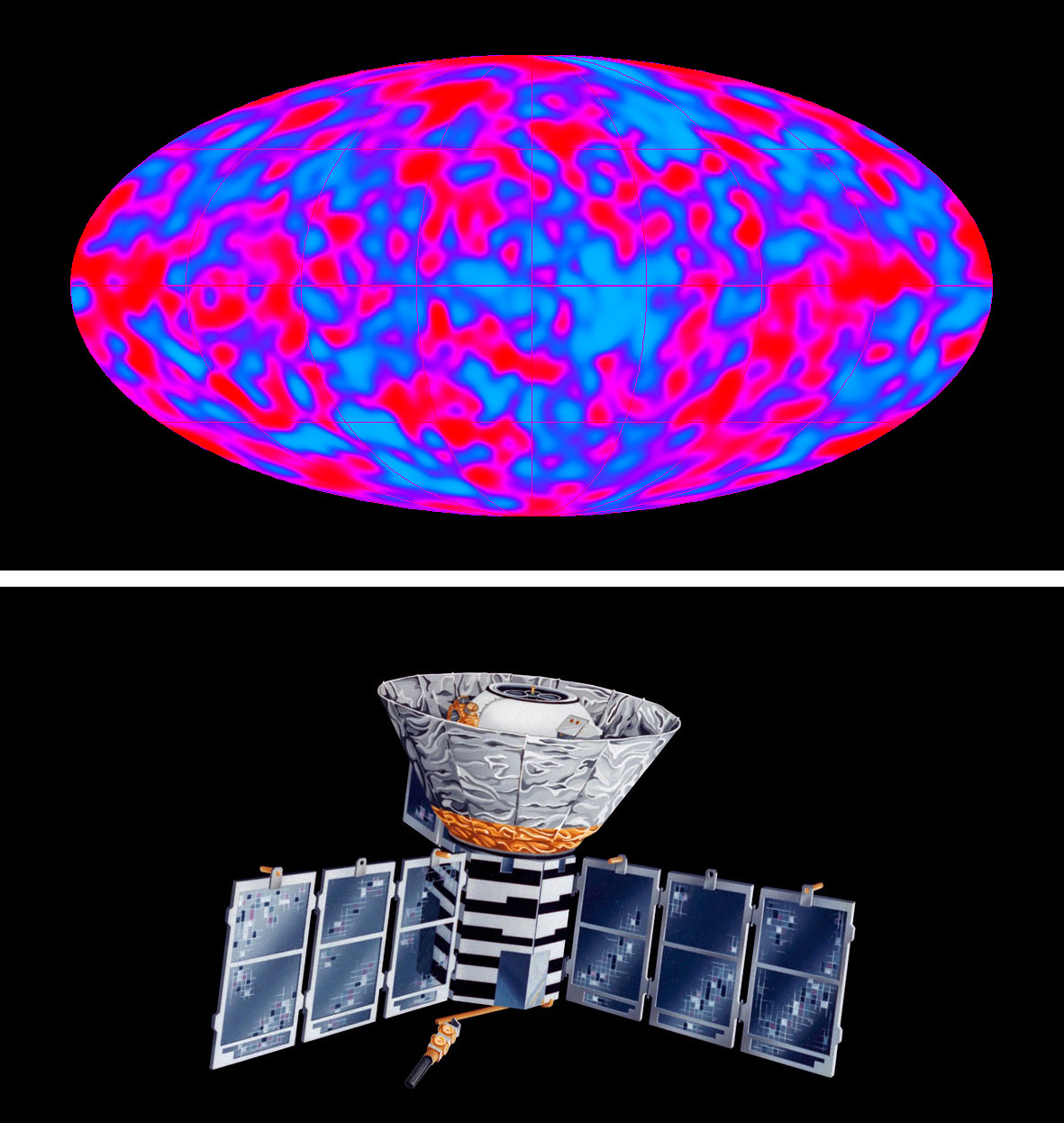

その「光ばっかり状態」が生じたのが137、8億年前のことだったと目算できたのは、2つの劇的な観測と発見による。1965年に「宇宙背景輻射」が観測され、1992年に宇宙最深の「ゆらぎ」が発見されたからだった。

宇宙背景輻射(cosmic background radiation)はCMB(cosmic microwave background)ともいって、天球の全天から一様なマイクロ波が放射されていることをいう。

1965年、アメリカのベル研究所のペンジアスとウィルソンが天体観測のアンテナの雑音をへらす工夫をしているときに、CMBが偶然に発見された。最初はどこかの天体が発している電波だと思っていたのだが、このマイクロ波が24時間たえまなく、宇宙のどの方向からも同じ強さでやってくることから、これは特定の天体からの発信ではなくて、宇宙に一様に満ちているCMBの名残りだということが判明した。

すでに宇宙の初期にCMBが放射されていたであろうことは、ガモフらのビッグバン理論が予告していたことだった。しかし、証拠がなかった。それがペンジアスとウィルソンの発見によって実証された。CMBのスペクトルが3K(絶対温度3)であること、それが黒体輻射の2・725Kに近似していることもわかった。黒体輻射と近いということは、宇宙誕生の初期のドラマは量子力学で語れるという可能性を示していた。

1965年はぼくが大学で学生運動の旗を振っていた年だ。旗は振っていたが、あとで述べるように、なぜか宇宙物理学と素粒子物理学の最前線のことだけは気になっていた。だから3K宇宙背景輻射のニュースには沸き立つような興奮をおぼえた。

話はとんで1992年、COBE(コービー)衛星はCMBのほぼすべての観測データをもとに宇宙地図を作成し、そこに「ゆらぎ」のあることを認めた。ビッグバン以降の宇宙の大規模構造のもとをつくったであろう何もない宇宙におこった「ゆらぎ」だから「真空のゆらぎ」というに近い。「ゆらぎ」があったということは、宇宙史の最初になんらかの相転移がおこったということだ。ロマンチックにも「宇宙のさざなみ」などとも名付けられた。

こうしてビッグバン直後の状態が見えてくると、あとはその後の宇宙の膨張速度から、原初の「光ばっかり状態」を逆算することになり、ここに137億年前後という誕生期が想定されるようになったのだった。

ふりかえって宇宙の年齢を数えられるようになったのは、ハッブルが遠方の銀河ほど速い速度で遠のいていることを発見したからで、このヴィジョンにもとづけば、宇宙はずっと膨張してきたのだということがわかる。現在の天文学では各銀河は秒速300キロの速さで遠のいている。

この膨張する宇宙を過去にたどっていけば、遠く離れた2つの銀河はだんだん近づいてくるはずだった。もっとさかのぼればどうか? さよう、2つの銀河は重なることになる。

どのくらいさかのぼれば重なるのか、計算してみることができる。1000万光年離れた二つの銀河が秒速300キロで離れていくということは、光速度(秒速30万キロ)の1000分の1の速さで、1000万年かかるということだから、1000万年×1000倍で100億年前には2つの銀河は重なっていたということになる。

2000万光年離れた2つの銀河はどうかといえば、ハッブルの法則では距離が2倍なら遠ざかる速度は2倍になるので、秒速600キロで互いに遠ざかっていることになる。秒速600キロは光速度の500分の1だから、2000万年の500倍で、やはり100億年前にはこちらも重なっていた。つまり、どんなに離れた2つの銀河も100億年前にはすべて重なっていたのである。

こうして「100億年前には全宇宙が一点に重なっていた」という宇宙史のベーシック・モデルができあがった。これが計算上の宇宙年齢だった。ただし、宇宙が生まれたときには銀河はないはずだから、宇宙のはじまりは100億年よりも前だということになる。その「前」に、「ゆらぎ」がおこり、インフレーションがおこり、ビッグバンがおこったのだ。

ではこのへんで、少し佐藤さんの話をするが、前述したように佐藤勝彦さんは京大の林忠四郎センセイの弟子だった。忠四郎センセイは、日本で天文学と原子物理学と素粒子物理学をつないだ先駆者で、ぼくが高校時代に「天文と気象」「天文ガイド」「自然」「科学朝日」などを購読していたころからその名が轟いていた。

ガモフやベーテやアルファたちが宇宙起源論としてαβγ理論を提唱したのを受けてこれを手直しし、いっときは「アルファー・ベータ・ガンマ・ハヤシの理論」と呼ばれていたこともある。ぼくは『全宇宙誌』(工作舎)の構成編集にとりかかったとき、星の一生とHR図(恒星の散布図)の詳細をうかがうために忠四郎センセイのところに通った。のちに文化勲章を受けられた。

湯川秀樹の構想と実績に憧れて京大に入った佐藤さんは、大学院生になってこの忠四郎センセイの研究室に入ったのである。1968年だ。ちょうどケンブリッジのマラード電波天文台のヒューウィッシュらがパルサー(中性子星)からの謎の電波をキャッチして、おうし座のカニ星雲に0.033秒の周期でシンチレーション(点滅)をくりかえしているカニ・パルサーが発見された年だった。

当時、この謎の電波天体はちょっと冗談めかして「緑男」とか「LGM」と呼ばれ、天文雑誌を賑わしていた。Little Green Man(緑の男)の異名をとったのである。佐藤さんはLGMに興味をもち、修士論文をパルサー研究でいこうと決めたようだ。だから佐藤さんの初期の専門は「超新星におけるニュートリノの影響」についての研究なのである。

大学院2回生のとき、湯川さんの招きでベーテが京大の基礎物理研に滞在することになり、ドイツのマックス・プランク研究所(所長はハイゼンベルク)からやってきたゲルハルト・ベルナーとともに、原子核が中性子星の中や超新星の爆発過程でどんなふうに形状を変えながら溶けていくかという研究に勤しんだ。ベーテの熱心な指導ぶりや考え方がいい刺激になったという。

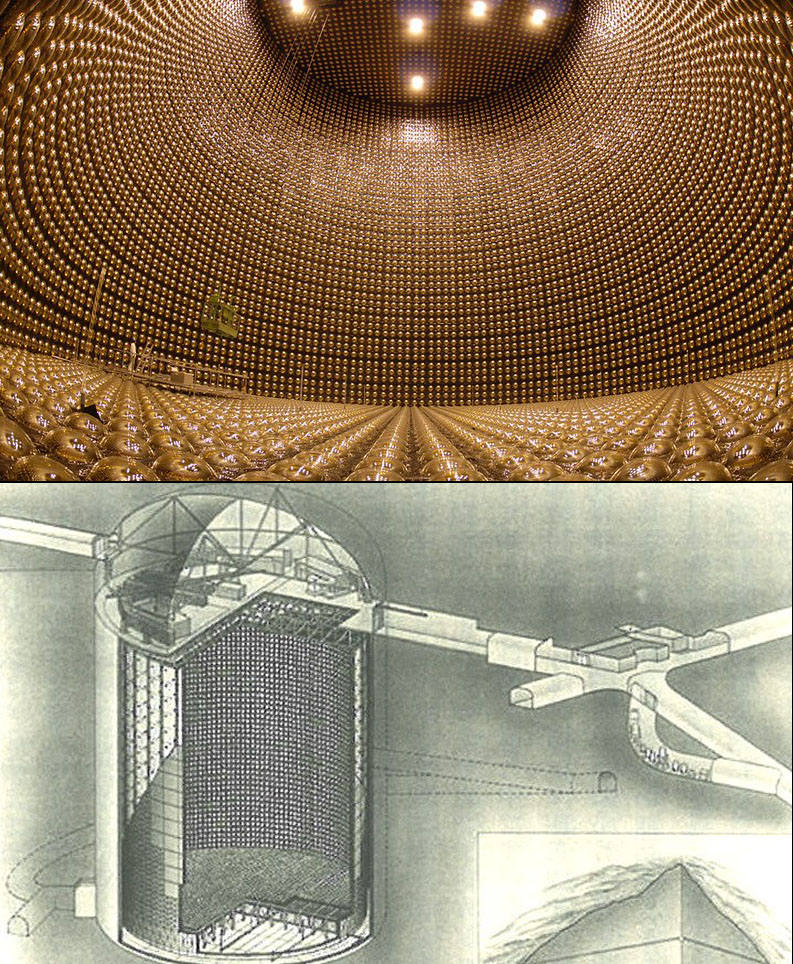

1979年になると、コペンハーゲンのニールス・ボーア研究所から客員教授に来ないかと誘われた。研究所に隣接するNORDITA(ノルディタ:北欧理論物理学研究所)の客員教授に招かれたのである。ニュートリノのトラッピング理論についての論文が評価されたためだ。これは佐藤さんの業績のなかでもトップ二に入る理論になったもので、のちのちカミオカンデでのニュートリノ捕捉後に実証された。

ニュートリノのトラッピングというのは、星の最後に放出されるニュートリノのふるまいのことである。夜空で星がキラキラ瞬いているのは地球大気圏で光が散乱するからだが、そのキラキラのもとは星の中での核反応によるエネルギーが放出されたせいだった。けれどもそういう星(恒星)もやがて燃料が燃え尽きて、「星の一生」の最後近くには中心のコアに燃え尽きた灰のように鉄族がたまる。さらに臨終近くになると、この鉄族のコアが潰れてそのまま中性子星(ニュートロン・スター)になって不安定な状態が極まり、そのあとはブラックホールに向かうか、それとも一挙に残り滓を爆発させて新たな超新星(スーパーノヴァ)になるか、その最終選択を迫られる。

この大団円のときに大量のニュートリノが宇宙空間に放出される。当時の仮説ではそのときニュートリノは星の最後のエネルギーをもったまま宇宙空間に逃げていくとされていた。しかし佐藤さんは、ニュートリノといえども、中性子星やブラックホールになりかけの星の中に一時的にトラップされているはずだと考えた。しばらくはコアの中に閉じ込められて逃げ出せない状態があったのではないか。この閉じ込められたニュートリノの圧力によって、超新星爆発のエネルギーも準備されるのではないか、そう推理したのである。

ニュートリノは質量がほとんどゼロの超高速粒子であるため、しょっちゅう地球にも届いているにもかかわらず、地上での検出にかからない。世界中で捕捉の試みがなされるなか、1987年に岐阜県神岡鉱山の地下1000メートルのカミオカンデでついに捕捉された。10秒ほどのニュートリノ・バーストは佐藤さんのトラッピング理論とぴたり一致した。例の小柴昌俊さんがノーベル賞をとった実績だ。

NORDITAでの研究の日々は佐藤さんを飛躍させたようだ。とくにワインバーグ゠サラム理論(電弱理論)との出会いが大きかった。電磁気力と弱い力を併せる理論である。この理論との出会いは、京大助手の益川敏英さんがチャンスをくれた。

そこで相対性理論と量子力学をくっつける仮説に熱中してとりくんだ。成果はたちまち稔った。それが佐藤さんを世界的に有名にした「インフレーション仮説」(最初は指数関数的膨張モデルと呼ばれていた)の提唱だ。1981年のことで、アラン・グースの仮説とほぼ同時期の提唱だったので話題になった。ぼくは「遊」の仕上げにかかっていて、一方で「アート・ジャパネスク」(講談社)の編集制作にとりくんでいた。

インフレーション仮説を引っ提げて、佐藤さんは北欧から戻り、京大から東大に移った。ぼくも2、3度お目にかかった佐藤文隆さん(冨松・佐藤解のあの佐藤センセイ)が兄弟子である。

本書は、そういう佐藤さんの東京大学最終講義をまとめたもので、2009年3月の小柴ホールでの講義録にもとづいている。記念講演は長いものではないので、これをサイエンスライターの長谷川隆義さんが佐藤さんの指示や補足説明でふくらました。だから書きおろしの著書ではないのだが、2人の供述が絶妙で、とても「温かい本」になった。佐藤さん自身も、内に秘めた情熱はべつとして、たいへん温厚な人物だ。

さて、宇宙のはじまりなんて、いったいどのように考えていくものなのだろうか。どうやって宇宙が発生してきたのかということなど、想像がつきにくい。時間と空間がどのようにして生まれたのかも、説明のしようがないと思われてきた。しかし手掛かりがないわけではなかった。素粒子物理学がヒントをもたらした。極微の出来事に極大宇宙のスタートモデルが隠れていた。

おそらく最初の宇宙には物質もエネルギーもなかったのだろうと想像されるのだが、だとしたらそこにあったのは真空だということになる。それなら、そんな真空からどのように光や物質が生まれたのか。加速器が巨大になるにつれ、真空から素粒子が発生したり消滅したりしていることが証明されてきた。たんなる発生・消滅ではない。それらは対になっていた。素粒子の「対生成・対消滅」といわれる。

そうだとすると、真空は「何もない」のではなく、そういう対発生や対消滅をおこす何かの動きを生むエネルギーのようなものがあったのだろうということになる。今日では、その何かを含むエネルギーの動きを「真空のゆらぎ」と呼んでいる。

おそらく137億年ほど前、原初の「真空のゆらぎ」の中にその後の宇宙の原型となるような極小の時空が生じたのである。10のマイナス43乗秒ほどのプランク時間でおこったことで(プランク時間は最小スケールの時間単位)。だから「極小時空のようなもの」だったとしか言いようがないのだが、ともかくそれがおこったのである。この出来事は量子論的なトンネル効果のようなことが生んだのだろうと考えられている。

「極小時空のようなもの」は生まれたその直後から一挙に膨張していった。この一挙の膨張のことを「インフレーション」という。佐藤さんやアラン・グースが仮説したことだ。のちにインフレーション理論はいくばくかのヴァージョンを生むので(カオティック・インフレーションやオープン・インフレーション)、元祖インフレーション理論ともいわれる。なんだか「とんこつラーメン」の元祖のようだが(いささか宇宙とんこつスープっぽいが)、「真空のゆらぎ」による第一次相転移によっておこったという意味でも、元祖なのである。

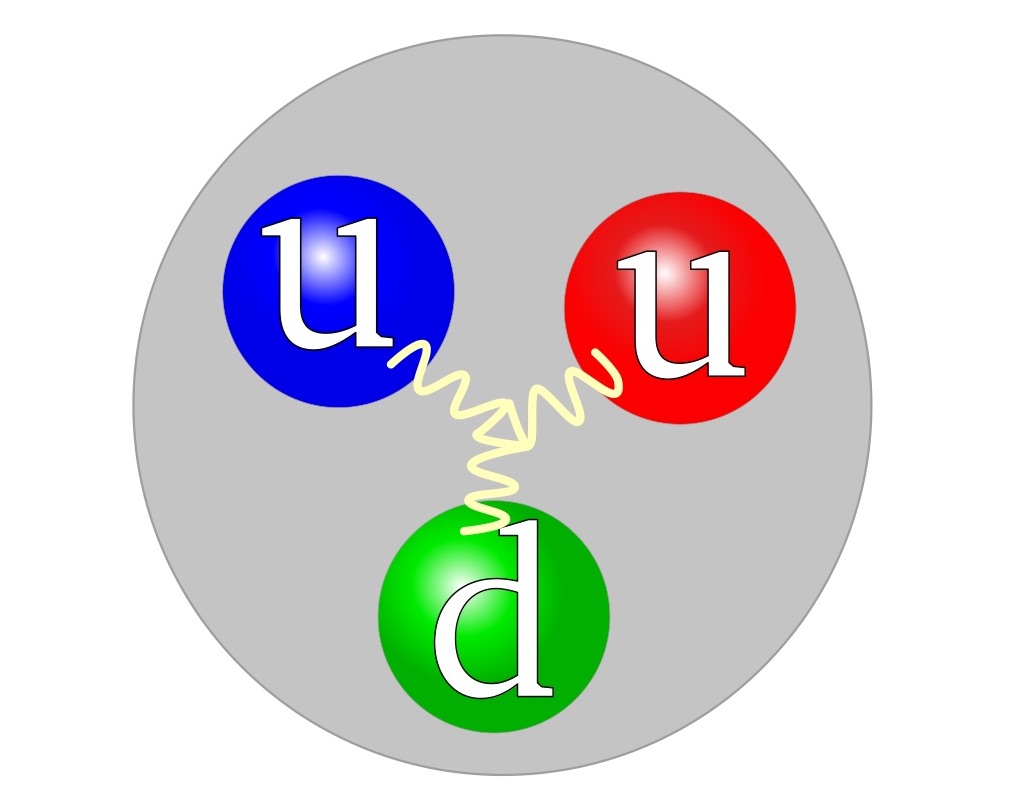

それでどうなったのか。一挙的なインフレーションが落ち着くと、ここで膨大なエネルギー(潜熱)が解放され、ビッグバンによる膨張になっていった。ガモフが「火の玉宇宙」と呼んだ膨張だ。これで基本的な素粒子(荷電粒子)が誕生した。いまではそれがクォークとグルーオンという素粒子だろうと想定されている。グルーオンは「膠」という意味で、クォークとクォークを結び付ける役割を担った。

インフレーションがビッグバンに切り替わるのは一瞬の出来事である。10億分の1秒で宇宙温度が3000兆度に下がった。基本粒子は粒子と反粒子を生み、電弱力が電磁気力と弱い力に分かれ、次に100万分の1秒ほどで温度が2兆度くらいに下がると、クォークのとびまわる力が弱くなって陽子や中性子などの、現在われわれが観測できる粒子が誕生した。クォークからできた粒子はハドロンと総称するので、このプロセスはクォーク・ハドロン相転移という。

こうして宇宙はこれ以降、「光優位」から「物質優位」に向かって進化をとげて、数々の元素を形成したのである。

ガモフが「火の玉宇宙」を仮説したとき、ガモフはそれによってまず中性子ができると考えていた。中性子はベータ崩壊によって陽子をつくるから、その陽子と中性子が次々に融合して元素をつくっていったのだろうと考えたのだ。この予想に対して、注文をつけたのが林忠四郎センセイだった。初期宇宙では中性子だけが存在することはできないのではないか、ビッグバンから1秒後の150億度の宇宙では、光子とニュートリノと、少数の陽子と中性子と電子が移り変わったりして、エネルギーのやりとりをしていたのではないかと考えたのだ。これは初期宇宙に熱平衡状態があったという仮説として、すこぶる興味深いものだった。

ビッグバンによって、宇宙は物質づくりを始めた。初期の元素合成に入るのだ。この仕事はたった3分間の出来事だった。1977年、スティーヴン・ワインバーグは『宇宙創成はじめの三分間』を書いて、そのあらましを一般向けに説明してみせた。

タイトルがあまりにストレートだったので、日本語訳(ダイヤモンド社→ちくま学芸文庫)もかなり話題になった。さっそくぼくも読んだが、特別なことは書いてはいなかった。ワインバーグについては「ワインバーグ゠サラム理論」が圧倒的だったので、そのレベルの解説を期待したのだが、そうではなくて「元素3分クッキング」のレシピを書いていた。天文学や物理学の啓蒙書にはよくありがちなことだ。

ワインバーグ゠サラム理論は「自発的対称性の破れ」を考慮した電弱統一理論の試みで、のちにヒッグス粒子の存在を予告するひとつの枠組ともなった理論である。格別な工夫をしていた。電荷をもった粒子(電子など)と弱電荷をもった粒子(ニュートリノなど)を、一つの粒子の二つの状態とみなし、そのコンティンジェントなモデルによって理論を組み立てたのだ。

ぼくは当時、南部陽一郎さんにぞっこんで、とくにその「自発的対称性の破れ」の仮説は日本人が構想したアイディアの最高レベルのものだと思っていたので、ワインバーグがサラムとともにそのアイディアを宇宙論の枠組に採り入れたことに痺れていた。「真空のゆらぎ」や「最初の相転移」を考えるには、どうみても「対称性の自発的な破れ」という見方が決定的なのである。

ただ、これはどうしてそうなったのかはわからないのだが、南部さんの天才的な発想や構想を、日本の科学界は軽視した。このことを苦々しく感じていたぼくと十川治江は南部さんとまだ若かったデイヴィッド・ポリツァー(のちにノーベル賞)を招いて「クォークと対称性の破れ」をめぐる一夜の座談を催し、これをまとめて『素粒子の宴』(工作舎)を記念出版したものだ。1979年のことだった。

ビッグバンで元素の形成をあらかたおえた宇宙が、このあとどうなっていくかというと、一方では「星づくり」の連続連打に向かい、銀河や超銀河を次々に形成して今日のわれわれの知る宇宙構造を確立し、他方ではダークマターやダークエネルギーとの「暗闘の相互作用」に向かった。

星はガスや塵による星間雲から生まれる。典型的な星間雲は直径が約100光年、質量が太陽の約10万倍、密度が1立方センチあたり原子1000個ほど、温度は15絶対温度(摂氏マイナス258度)というものだ。ほぼ水素でできている。この星間雲がなにかの要因で密度の高い領域をつくり、その重さによって収縮がはじまる。そうすると温度がだんだん高くなって、1万年から10万年たつと内部温度が1000万度くらいになり、そこで水素がヘリウムに変わる核融合反応がおこって「星」が誕生する。これが恒星(羅asteres aplanis:英fixed star)だ。

生まれたばかりの星はとても明るく、表面温度は低い。それが成長して(星の進化)、表面温度が高くなると主系列星になる。太陽の質量の15倍の星があるとしたら、最初は太陽の1万倍の明るさで輝くのだが、表面温度は4000度ほどにすぎない。それが10万年ほどたつと表面温度は3万度をこえ、太陽の1万6000倍も輝く。こういう星たちが無数に集まるとオリオン大星雲やわし星雲となって、周囲をワーグナーの前奏曲やホルストの管弦楽のように輝かせる。

星がどのくらい主系列星でいられるかということは、星の質量によって異なる。太陽くらいの星なら100億年だが、10分の1くらいの星になると1兆年ほどの安定期があり、逆に太陽より10倍重い星は1000万年で内部変成をおこす。これは重い星ほど水素がはげしく燃えて(つまり核融合を速くおこして)、水素を早期に消費するせいだ。

星の中心部の水素がある程度ヘリウムに変わると、星は主系列星を離れ、自分の重さで潰れはじめる。そのため中心温度が上がり、まわりの水素をよく燃やすことになるため、外側が赤く見える。「赤色巨星」だ。さらに中心部が潰れて内部温度が1億度に達してくると、ヘリウムどうしが核融合をおこして炭素や酸素をつくる。

さらに事態がすすむと、ここからはいろいろなことがおこるのだが、太陽の4倍以下の星では炭素や酸素の核融合にならず、星が脈動して外層をまわりの空間に吹き飛ばしてしまう。そうなると内部の高温部分がわれわれにも見えるようになって、吹き飛ばされた外層も明るく照らされる。この劇的な光景をもたらすのが「リング星雲」だ。その後、中心部は収縮しながら「白色矮星」になる。小さく衰えた老星だ。

太陽の4倍以上重たい星はどうなるかというと、中心部の温度が3億度ほどに達して、ついには炭素の核融合反応がおこって爆発して、星そのものを吹き飛ばす。これが「超新星」(スーパーノヴァ)である。Ⅰ型超新星だ。今日でも天体望遠鏡で見られるカニ星雲はこの超新星爆発の残骸だと見られている。

太陽の8倍以上重い星は炭素の量が多いので、核融合によって大量の熱が発生し、そのため中心部がいくぶん膨張するので温度の急上昇が抑えられる。そのせいで核融合反応が適度にすすんで、その反応の最後に鉄の原子核ができあがる。鉄の原子核は核融合しないから、中心部は冷えていく。そうなると中心部は自分の重さに耐えきれず、星の外層を含めて中心部に向かって陥没がおこって、爆発する。これがⅡ型超新星だ。

爆発ののちには中心部に鉄の原子核が溶けて中性子ばかりがのこり、「中性子星」(ニュートロン・スター)ができあがる。半径10キロ程度で重さが太陽ほどの、煮つまったような異常な星である。ぼくはこれらのプロセスを「宇宙のアイアンロード」と名付けて『全宇宙誌』(工作舎)に執筆した。星が鉄族のところで爆発して、ふたたび宇宙に「星の種」を撒きちらしていく「星の一生」の循環を綴ったものだ。

太陽の30倍以上重い星はどうなるのか。もはや収縮する鉄の中心核に自己質量が落ちこんで、外層部の落下速度が光速度をこえて「ブラックホール」化してしまう。太陽ほどの質量が半径3キロくらいのブラックホールに陥没してしまうのである。

われわれはいま地球上の片隅で夕涼みをしているけれど、その地球は太陽系に属していながら、同時にその太陽を含む恒星の大集団に属している。これが銀河系だ。2000億個の恒星でできていて、やんわりとした紡錘形になっている。

太陽系はこの銀河系の片隅に位置しているので、われわれは自分が属している紡錘形の銀河系を寺田寅彦よろしく、懐手をしながら垣間見ることができる。天の川である。天の川はわれわれ自身が属する天体の巨大な胴体なのである。

わが紡錘形銀河系の円盤部は半径は5万光年、厚みは1000光年ほどある。中心部にバルジという古い星たちが集まっている楕円体がある。太陽はこの中心から2万6000光年あたりにあって、毎秒230キロのスピードで中心のまわりを回り、約2億5000万年をかけて公転している。その太陽のまわりを地球は自転しながら公転をしているのだから、われわれは銀河系の中で猛烈に自由回転しつづけている地球とともにあるわけなのである。

かつて90歳をこえた野尻抱影さんのもとを訪れたとき、抱影翁がエマニュエル夫人が座るような籘椅子からちょんと足を出し、ドンと足を踏んで「君、いま何がおこっているかわかるか」と言われたことがあった。一瞬面食らって黙っていると、「君ねえ、いまこの足の下で地球が一緒にまわっておるんだ」「君も、数ヵ月に1回くらい、足下でまわっている地球とともに宇宙にいるんだということを思い出しなさい」と宣った。さすがに粛然としたものだ。

しかしそのわれらが銀河系は、さらに別の銀河系と集まって銀河団をつくり、銀河団は10個以上集まって超銀河団をつくっているわけである。ドンと足を踏み鳴らした程度では、この途方もなく巨大な宇宙はとうてい実感できない。それは実感の対象などではないのである。むしろ観念の宇宙像に対応すべき巨大宇宙である。

佐藤さんには多くの著書があり、『宇宙論入門』(岩波新書)、『インフレーション宇宙論』(講談社ブルーバックス)、『宇宙はわれわれの宇宙だけではなかった』(同文書院)、『ビッグバン理論からインフレーション宇宙へ』(徳間書店)、『宇宙「96%の謎」』(実業之日本社→角川ソフィア文庫)などなど、一般読者が読んでも興味が湧く本が目白押しなのだが、その冒頭にはたいていインドのヴィシュヌ神やマンダラの話などが図入りで紹介されていて、かつて人間がどのように途方もない宇宙をイメージしようとしていたかという話がのっている。

おそらく佐藤さんもまた、宇宙にどんなふうにドンと足を踏み入れればいいのか、いつも考えておられたのだろう。

途方もない宇宙にあるのは星や銀河や銀河団だけではない。「ボイド」(void)という領域もあり、それが空っぽのくせに1億光年ほどの広がりをもつ。1981年には、うしかい座の方向5億光年のかなたに2億光年にわたるボイドが発見された。銀河集団がボイドをかこむようにして集まっているという仮説(泡宇宙仮説)も提出されている。それらを含めて、今日の天文学では「宇宙の大構造」という言い方をする。

こうした大構造の形成には重力が決定的な役割をはたしているはずだが、その原因とプロセスはまだわかっていない。そもそも初期宇宙の「ゆらぎ」が重力を発生させた当初の要因かもしれず、そうだとすると、「密度ゆらぎ」がしだいに成長して大構造をつくったのかもしれないということになる。密度ゆらぎというのは、空間の中の物質の分布密度が周囲よりわずかに高いために生じるゆらぎのことをいう。そのゆらぎと構造が関係しているというのだ。これは重力不安定説と言われるもので、たいへん興味深い。

重力不安定による密度ゆらぎの成長は、宇宙の大きさが2倍になれば2倍になり、1000倍になれば1000倍になる。宇宙背景輻射(CMB)が生まれたときのことを「宇宙の晴れ上がり」とも言うのだが、そのときの宇宙の大きさは現在の1000分の1ほどだった。ということは、それから現在までに密度ゆらぎは1000倍以上になっているということになる。

ところが、COBEなどが計測した現在宇宙の「ゆらぎ」はそういう値を示していなかった。小さすぎるのだ。では、いったい何がこの密度ゆらぎの不足を補って宇宙の大構造を支えているのか。ここに登場してきたのが「ダークマター」(暗黒物質)だった。正体不明の物質だ。

陽子や中性子のことをバリオン物質という。宇宙の質量やエネルギーを考えるときは、空間とバリオン物質の関係を考えるのだが、COBEなどの計測による密度ゆらぎは、バリオンの作用では勘定できない値を示していた。

宇宙の晴れ上がりまでは、光の放射とバリオンは一体となってふるまったはずである。そのため光の温度ゆらぎとバリオンの密度ゆらぎは同じ10万分の1になる。ただし、この計算では密度ゆらぎは現在宇宙の構造にあたるものには成長しない。

もし、ここに光と無関係にふるまい、電荷もなく、放射にまったく影響を与えないダークマター(確認できない物質)があったとして、そのダークマターが密度ゆらぎをつくっていたとすると、そこにバリオン物質が引きつけられて現在宇宙の大構造を示す値を支えていたかもしれない。

ビッグバンから10万年後、光優位の時代がおわって物質優位の時期に入っていったとき、ダークマターがゆらぎを成長させたのであろう。この時点ではバリオン物質はその密度ゆらぎを成長させられなかったのであろう。それがビッグバンの約38万年後、宇宙が晴れ上がり、放射の影響からの解放がおこったとき、すでに活動をしていたダークマターの密度の高い部分がバリオンに引きこまれ、おそらく密度ゆらぎを成長させたのである。

ダークマターの正体はまだ確定されていない。最近は重力レンズの研究が進んで、銀河団の中にかなりのダークマターがありそうだということになってきたり、質量をもった銀河ハローの中に「マッチョ」(MACHO)と名付けられたダークマターが想定されたりしているのだが、まだまだ実態不明である。さらに最近ではダークエネルギーの存在も仮説されている。

こうしたダークマターやダークエネルギーの関与を勘定に入れないと、現在宇宙の大構造が説明できなくなっていることも事実なのである。いよいよ宇宙は「語りえないもの」を含めた宇宙としての多様性を、われわれに要求するようになったわけである。

本書や他の佐藤さんの本には、たいてい「マルチバース」の可能性がいろいろ述べられている。従来のユニバース(universe)が単一宇宙をあらわしているとすれば、マルチバース(multiverse)は多様多元の宇宙の存在を許容する。

マルチバースはどこそこにあるというものではない。理論的に可能な宇宙像のすべてがマルチバースなのである。とくにインフレーション理論からはマルチバースが導きやすい。同一のインフレーションからビッグバンがおこるとき、そこには観測可能な宇宙以外の宇宙の存在が計算可能なのである。計算上ではそういう領域を選択することができるのだ。

インフレーション理論からでなくとも、マルチバースは想定できる。量子力学の波動関数に収縮を想定せずに、すべての解に対応した世界があるというふうにもできるし、そもそも物理定数の異なる世界はいくらあったってかまわない。

天才的な情報数学者であるマックス・テグマークは観測可能性に縛られない宇宙の想定分類学を提唱して、ぼくをびっくりさせた。それによると、Ⅰ「現在宇宙の地平面の向こう側の宇宙」、Ⅱ「異なる物理定数の宇宙」、Ⅲ「量子力学的な多世界解釈による宇宙」、Ⅳ「究極集合的な宇宙」があるという。

Ⅰの例としては、カオス的インフレーション理論がつくる宇宙がある。無限のエルゴード宇宙を一般予測すれば、そこに初期条件を満足させるハッブル体積をもつ宇宙が想定できるというのだ。Ⅱはかつてのジョン・ホイーラーの振動宇宙論やリー・スモーリンの多産宇宙論に似たもので、宇宙のある領域が成長をとめて異なる発達をしたというものだ。ある領域というのは泡宇宙の一部である。Ⅲはこれまで多くの研究者も想定してきたもので、とくにめずらしくはない。Ⅳはテグマーク自身の提唱によるもので、数学的構造を集合させると見えてくる宇宙のことをいう。数学的集合が示す形式体系が宇宙なのである。

本書はたいへん温かい本だった。宇宙137億年の歴史を述べた1冊がいくら一般向けの本だからといって「温かい」というのは形容ちがいだろうと思うかもしれないが、そんなことはない。

ぼくは14年間ほど、毎年「ハイパーコーポレート・ユニヴァシティ」(略称HCU=企大学)という塾をやってきた。三菱商事とリクルートが幹事で、三菱の和光貴俊君が主幹を担ってくれた。1年1シリーズの単位で、1シリーズが6回、そのうちの4回分はゲストを迎えてそれぞれ5時間ほどの講義をしてもらい、ほかにゲストと塾生と編集工学研究所の研究員たちがディスカッションをするという趣向だ。残り2回はぼくがソロで話す。

中身はシリーズごとに「~と~のあいだ」と銘打って、つねにAIDA(あいだ)を話題にする。毎期、4〜5人ほどのゲストも招く。テーマは「日本の近代と現代のAIDA」「社会と情報のAIDA」「公・共・私のAIDA」「脳・心・体のAIDA」「神と仏のAIDA」などである。2014年は「アートとサイエンスのAIDA」にした。そのとき佐藤さんを招いた。この期の他のゲストは進化生物学の長谷川眞理子さん、ダンサーの勅使川原三郎さん、アーティストのミヤケマイさんである。

佐藤さんはとても柔らかく自分が宇宙研究に従事した問題意識と姿勢とを語ってくれた。中身はほぼ本書の内容に近く、塾生たちも「温かさ」を感じていたはずだった。

⊕宇宙137億年の歴史⊕

∈ 著者:佐藤勝彦

∈ 発行者:山下直久

∈ 発行所:株式会社角川学芸出版

∈ 製本:株式会社宮田製本所

∈ 発行:2010年3月10日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 序章 宇宙創生への旅 137億年の彼方へワープ

∈ 第1章 超新星爆発の研究から「宇宙の始まり」の解明へ

∈ 第2章 素粒子論的宇宙論の入り口に立って

∈ 第3章 インフレーションによって解決した問題

∈ 第4章 なぜ今、第2のインフレーションが起こったのか? 未解決の問題と「人間原理」

∈ 参考文献一覧

∈ あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

佐藤勝彦 (さとう・かつひこ)

1945年、香川県生まれ。74年、京都大学大学院理学研究科物理学第二専攻博士課程修了。北欧理論物理学研究所客員教授、東京大学理学部助教授を経て、東京大学大学院理学系研究科教授。2009年3月、定年退官。現在、明星大学理工学部物理学科客員教授、東京大学数物連携宇宙研究機構特任教授。専門は宇宙論と宇宙物理学。特に宇宙の創生と初期宇宙を研究し、1981年に「インフレーション理論」を提唱、宇宙論研究の世界的牽引者となる。90年、仁科記念賞受賞。