父の先見

PHP研究所 1990

ポール・ゴーギャンにトマス・アクィナス以来の有名な問いを絵にしたものがある。『われわれはどこから来たのか、われわれは何なのか、われわれはどこへ行くのか』というものだ(図参照)。

その絵はボストン美術館の2階にあった。4メートル近い大作だ。タヒチのような南国の光景なのに、男たちや女たちにまじってブッダのような男も立っている。ぼくは15年ほど前にこの絵をぼんやり見ていて、たいそう数奇(すうき)で、すこぶる風来(ふうらい)な運命をあえて選んだゴーギャンが生涯かかえた問題にふれたような気がしたものだった(このゴーギャンの行方を見えない主人公に仕立てのが、サマセット・モームの『月と六ペンス』=332夜)。

この問いはその後、アンリ・ベルクソン(1212夜)が『精神のエネルギー』のなかでもそのまま問うたもので、問い自身がベルクソン哲学の輪郭をあらわしていた。どこから来たのかがわかれば、われわれは自由になりうるのかという問いだ。篠原資明の『ベルクソン』(岩波新書)は、ベルクソンを解くにはこの問いから始めなければならないと書いていたっけ。

それにしてもこの「存在」をめぐる問いは、まるで福音書か仏典のような尊大な問いである。こんな根底を奪うような究極の問いに答えられる者はいるはずがない。むろんベルクソンも答えたわけではなく、そこから「エラン・ヴィタール」(生命の飛躍)を導き出すほうを選んだ。それはそれで賢明なことだったろう。負のエントロピーのほうに位置を移したのだ。

だからこの問いの答えなんてまだ誰もわからないのだけれど、しかし、この問いを含まない哲学や科学など、見るにも読むにも論評するにも足りないともいうべきだ。なぜならゴーギャンとベルクソンの問いに答えるということは「存在に応える」ということであり、「存在に応える」ことをしない哲学や科学や歴史や芸術なんて、そんなもの、からっきしなのだから。

本書、佐治晴夫の『宇宙の不思議』は、このゴーギャンの問いから始まっている。まことに佐治さんらしい。

佐治さんはゴーギャンにつづいて、鴨長明(42夜)の『方丈記』を引いた。そして、「ゆく川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」の一文には、「絶えることのない流れ」という不変性と、「もとの水ではない」という変化性との両面の見方が捉えられているということを指摘し、その相反する見方の統一こそが宇宙や世界を見るのに必要だという示唆をした。

前夜(1225夜)にもふれたことであるが、「不変なもの」と「変わっていくこと」を対比させたのだ。「もの」から「こと」へ、「もの」と「こと」との共存へ、対比へ、なのですよ。

佐治さんはまた、長明が「うたかたはかつ消えかつ結びて久しくとどまりたるためしなし」のあと、「朝に死に夕(ゆうべ)に生まるるならひ、ただ水の泡にぞ似たりける」と綴ったのは、「泡」という「生まれることと消えることを同時化」している現象を持ち出すことによって、宇宙と生命をつなぐ存在のみごとな比喩をあらわしたものだと感嘆していた。こうして話は「泡」へ移っていく。

鴨長明とゴーギャン‥‥。本書はこの東西の二つの例示から宇宙論の説きおこしを始めた。気楽な語り口ではあるが、やっぱりこういう科学書はなかなかないだろう。

実は、こういうぐあいに東西の知を瞬時に寄り添わせるのは、数学者であって理論物理学者である佐治さんのかねて得意なメタフォリカルな論法で、そこからふうわり泡々とした宇宙光景を懐石料理の小鉢のように引き出してくるのも、やはり佐治さん流の宇宙論なのである。

では、佐治さんは好き勝手に『方丈記』を引いてきたのかといえば、もちろんそんな不用意なことはしていない。泡は、比喩であって比喩ではないとも思ったほうがいい。

192夜や760夜で紹介したように、20世紀最終の宇宙論ではアラン・グースや佐藤勝彦のインフレーション理論とともに「泡宇宙」という仮説が提出されていた。長明の泡とは、そのインフレーションの泡でもあったのだ。

この理論は、泡から見れば銀河は「あいだ」にすぎず、銀河から見れば泡は周縁だということを告示した。泡は宇宙の影向性であって、エネルギーの極端に低い領域だったのである。一言だけ説明しておけば、最初の宇宙膨張があまりに急激(インフレーション)だったため、初期宇宙に過冷却がおこり、そこで相転移がおこって(真空の相転移、重力の相転移、GUTの相転移、電弱の相転移というふうに)、その相転移がすんだところで元の潜熱が一気に解放されたせいで、宇宙は泡だらけのバスタブのようになってしまったのだ。

まあ、このさいはそういう理屈はともかくとして、宇宙が相転移と隙間と「あいだ」とともに生まれたというのは、宇宙にも『方丈記』が綴ってあるようでおもしろいじゃないですかと、佐治さんは言いたかったわけなのだ。

宇宙と存在とをつなげて考えるということは、いまさら始まったことではない。タレスの古代ギリシアからノヴァーリス(132夜)の青いドイツをへて、アインシュタイン(570夜)の双子のパラドックスにまでつながっている。

そうでなくとも、いま、銀河系にはざっと1000億ほどの星があると想定されているのだが、その星たちは1年に10個ほどが生まれ、10個ほどが消えている。宇宙は、あたかも宮沢賢治(900夜)の銀河ステーションの電燈のように、点いたり消えたりして継続してきたわけである。それが150億年にもわたってきた。こういう事情が、存在の根本に縁をもたないはずがない。

当然のこと、生命たちも数十億年にわたって、点いたり消えたりしつづけているわけで、そうだとしたら、「存在」とは、もともとそういう隠れんぼをしあっているものだと思ったほうがいいほどだ。出たり入ったり、現れたり隠れたり・・・・・・。

では、そういう悠久の点滅をくりかえしつづけている存在の本質などをいまさらあらためて問うて、どうなるのか。荒唐無稽に立ち向かうだけのことになってはしまわないのか。そんな杞憂もなくはないだろう。

が、ゴーギャンやベルクソンはそうは思わなかった。佐治さんもそうは思わない。偶然とはいいながら、その存在の累々たる一端のそのまた端っこに、すでに「私」というものが連なった以上、この問いは「私の問い」でもあろうと感じたのである。

佐治さんが「宇宙の不思議」というばあいも、宇宙と存在と私との、この“相互にあやしい関係”をこそ不思議とよんだのだ。

本書のテーマは、連綿たる存在の「来し方・行く末」はどうなっているのかという一種の想定問答に、はてさて科学者がどのようにセンスよく応じるかということにある。それを宇宙論と存在論とを区別しないで語ってみようということだ。

もともと科学は「来し方」と「行く末」に安易な切断をもちこまないふうに進んできた。エネルギー保存の法則やエントロピー増大の法則などをがんじがらめに駆使しまくって、存在の連鎖をなるべく切断しないように扱ってきた(なぜ切断しなかったのか、あるいは切断できなかったのかといえば、「時間の矢」が切れないと見たからだったろう)。

それでどうなったかといえば、ついに「存在の原初」までをも科学することになってしまったのだ。

それは、宇宙は150億年前のその直前の数分間で、まるで「無」から爆発してきたように生まれてきたという驚くべき仮説だった。この仮説は総じてはビッグバン理論とよばれ、いまではうんざりするほどの宇宙論の通り相場になっている。けれども、これがいまのところは、20世紀科学がよってたかって結論づけた「来し方・行く末」の「来し方」のほうの原像なのである。

それなら、その理論にしたがって、宇宙が「無」から出発したなどと考えていいのだろうか。それも科学だと言い切れるのか。そんな発想は、「無から有は生じない」としたパスツールによってすでに木っ端微塵に叩き潰されたはずではなかったのか。そういう疑念もあったっていいだろう。案の定、ベルクソンは「無の先在」を認めなかった。1212夜に説明した通りだ。

しかし、今日の宇宙論はまことに“瞬時な無”ではあるものの、宇宙には「無の先在」があきらかにあったという立場をとったのだ。それがビッグバンの直前の「マザー・ユニバース」(母宇宙)、あるいは「スーパースペース」というものだった。

今日の宇宙論が「無から有を生じさせた」ということは、ほんとうはもっと議論が沸騰していいところだろう。だいたい、インフレーション直前の宇宙を「無」などと言うべきなのかどうか、まだ存分な議論は尽くされてはいない。

しかしとりあえずは、マザー・ユニバースがインフレーションのあとに、プラズマぱちぱちの火の玉宇宙をつくりあげ、そこでいくたの相転移をおこしながら、さらにはいくつもの「チャイルド・ユニバース」(子宇宙)たちをつくったのである。ここから孫宇宙も曾孫宇宙も、ひょっしたらもうひとつのマザー・ユニバースも生まれていった。

ずいぶん強引な仮説ではあるが、これらの一連のシナリオを「無からの誕生」だと強力に主張したのがアレキサンダー・ビレンケンとスティーヴン・ホーキング(192夜)だった。ビレンケンのことは、いつか佐藤勝彦さんの本をとりあげたときにでも紹介したい。また、その一連のプロセスを想定したきわめてアクロバティックな仮想研究からは、スーパーストリングス(超ひも)の動向やDブレーン(M理論)の動向が介在する可能性も出てきたものだった。

が、だからといって、このビッグバンの直前を「無」と名付けていいかどうかは、なおさだかであるはずがない。老子や荘子(726夜)のようには、科学の言葉では「無の先在」は説明できないはずである。かの道元(988夜)のようには、「無が向こうから眺めているのじゃ」とは、科学は言いえるはずがない。

ここで、科学者たちは考えこんだ。ひとつには、決定論とか因果律からの脱却をはかろうとした。おおいに結構なことだった。またもうひとつには、無と有が「あったり、なかったり」するような、そういう確率的な世界観が宇宙の基底にあってもいいと考えた。これまたおおいに結構だった。そしてついには、システムの起源とは何かという問題に立ち向かうことにしたわけである。

ここから話がどうなってきたかというと、今夜は結論だけを示すことにするけれど、とりあえずは「無のゆらぎ」があったというふうに言ってもいいだろうという見方に到達した。これが科学の言葉がぎりぎりさかのぼれる原初だったのである。

一部の科学者は、これならなんとか老子や荘子とのつながりもつくと考えた。もともと湯川秀樹(828夜)やデヴィッド・ボーム(1074夜)が、そういう科学者だった。もっと踏みこんだ科学者や科学哲学者もいた。アルフレッド・ホワイトヘッド(995夜)がその一人だろう。ホワイトヘッドは、「無のゆらぎ」をアクチュアル・エンティティとも、ポイント・フラッシュともみなしたのだ。

ともかくも、科学は「無」そのものの自存だけは避けたのである。なんとか「無のゆらぎ」にまでしてみせた。

その後はいちいち「無のゆらぎ」とは言わずに、科学者たちはたんに「ゆらぎ」と言ってはいるが、それはかぎりなく無に近い近辺から生じた「ゆらぎ」であろうという見方によるものだった。かぎりなく無に近いというのは、そこが“カオスの縁”に似て、その近辺で「相転移」や「創発」がおこるからである。

だから、複雑系やカオスを重視した非線形科学も、この「無のゆらぎ」の発生にできるかぎり着目することで、その新たな自然科学的世界観を広げてみせてきた。

このような見方をする科学者は、もとはプリゴジン(909夜)の熱力学あたりからの発祥だったので、70年代のころはまだしも少数派だったのだが、80年代以降はずいぶんふえてきた。「千夜千冊」に何度かにわたって紹介してきたジョン・キャスティ(1066夜)もスチュアート・カウフマン(1076夜)も、清水博(1060夜)も蔵本由紀(1225夜)も津田一郎(107夜)も、その一人だった。

念のために言っておくけれど、「無のゆらぎ」を想定することは、思索や思想を無に回帰したいがためなのではない。そうではなくて、無から生ずる相互作用に物心両用の作用を及ばせたい。もっといえば、存在するものと存在しないものの両方を、その相反するままに引き取っていくにはどうしたらいいか。そこを考えたかったのである。きっと老壮もそのように考えただろうという、そんなアテなのだ。

なぜそんなアテをつけたかといえば、宇宙の正体についての仮説に奉じた連中が、それでも存在の香ばしさにつながっていくための、おそらくは最も効果的な思考方法がここにあるだろうと思えたからだ。本書もその香ばしさを最新宇宙論にも嗅ぎとろうというものだった。

では、このことを、あらためて科学だけではなくて、科学と哲学と文学と芸術を同時にまたいで考えていくにはどうするか。佐治さんとぼくがかつて『二十世紀の忘れもの』でかなりじっくり語りあったのは、まさにそのことだった。

佐治さんとは公開対談を5、6回ほどしただろうか。いずれも薄羽美江さんの企画によるもので、主に六本木鳥居坂の「マジェスティ」という館で語りあい、一度はその近くの国際文化会館のホールで話した。「匙塾」(さじじゅく)という名のサロン対話のようなものだったが、実にたのしかった(匙塾の匙は佐治に通じている)。

その後、この連続対話は『二十世紀の忘れもの』(雲母書房)という濃密な一冊になった。中川卓朗君がテープおこしと編集構成をしてくれて、茂木敏博君や田村奈津子さんや小田切淳子さんが書物化にあたってくれた。いまなおぼくが一番気にいっている対話集になっている。

1997年3月14日の夜、話は良寛(1000夜)とグールド(980夜)のピアノから始まった。むろんまだ「千夜千冊」も「イシス編集学校」も始まっていない。

話はそこから、自然界に「スポンティニアス(自然発生的)な対称性の破れ」がおこるのはどうしてかという話題になり、そのうえで素粒子やクォークの話になって、さらに「漸近的自由」とか「大禍時」(おおまがとき)とか「たそがれ」といった、トワイライトでフラジャイルな概念や感覚が次々に飛び出していった。

二人はデカルト的な科学ではないもののほうへ、つまりは要素を並べるだけでは説明ができない世界や存在についての、いわば「ナイーブ・フィジックス」(繊細な科学)の可能性のほうへしだいに身を寄せていったのだ。ぼくはそれを、「松葉ぼたんが咲く科学」と名付けた。

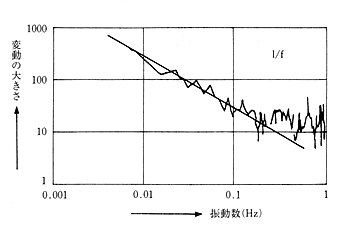

むろん佐治さんを有名にさせた「1/f ゆらぎ」の扇風機の話も交わしたが、むしろ、佐治さんが大学の学生たちに「風の地図」をつくらせていること、昼の星を見るために各地を旅していること、お互いに「マグナ・モラリア」(大きな道徳)よりも「ミニマ・モラリア」(ささやかな倫理)を重視していること、脳もまた宇宙史のいたずらがつくりあげたものだということ、「近さ」をめぐる存在学こそが物理学には必要なこと、いいかえれば完全な対称性からは何も生まれないということ、そのような区別がつかない状態が実は「空」や「無」というものなのだろうということ、そんなことばかりを次々に交わしたのである。

佐治さんの譬え話はいつも抜群だった。科学や数学に欠かしてはならない雰囲気が微風のように香っていた。

シュレディンガー(1043夜)の方程式や猫の話のときは、箱の中に入っている雛人形が「元気なお雛さま」か「元気でないお雛さま」かという例がつかわれた。「匙塾」に美しい女性たちが聴きに来ていたことにもふさわしい。いや、美しい女性のための比喩とはかぎらない。これは哲学が絶対的な真理を求めているとき、科学が何を考えてきたかということを、よくあらわしている。

科学からすれば、「ただいま」と言ってその人がドアを開けて帰ってくるまでは、その人は「生きている」とも「死んでいる」ともいえないし、またその両方でもあるはずなのである。すなわち、すべては共存状態(確率振幅)なのである。

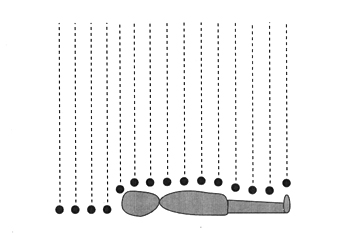

またあるときのハイゼンベルク(220夜)の不確定性原理をめぐった話では、寝ている人物の身長と体重を測るという話になった。誰かを寝かせておいて、上から紐のついた重りを、頭のてっぺんから足に向かって次々に落としていくという計測方法をとったとしましょうというのだ(図を参照)。重りが当たれば男は痛がり、当たらなければ声をあげない。この方法でたくさんの重りを落としていけば身長のほうはおおよそ見当がつくのだけど、重りが乗っかったぶん男の体重が不正確になってしまう。

空間と時間と物質を同時に測定しようというのもこれと似ていて、あちらを立てればこちらが立たなくなるものでしょう。それが不確定性原理というものでしょうねという譬え話だった。

こういう譬え話は、ふつう考えられている以上にたいへんに重要だ。なぜなら、ひとつには、その譬え話がその現象をわかりやすくさせるとともに、別の現象に新たな“比喩的先行性”を与えるからであり、もうひとつには、実はメタファーをはこぶ思考そのものの柔らかい構造が、新たな科学のための“アルス・コンビナトリア”(組み合わせ編集術)になっているからだった。

譬え話が次の譬えを生むというのは、湯川さんの「時空の素領域」といった仮説を例にすればいいだろう。

素領域というのは、そこに観測者が入っていけばそのシステムがひどく擾乱されるか、あるいはなくなってしまうような究極の領域のことだから、そこは不確定性原理がはたらいているとともに、その全体を理論にしようとすると発散してしまうところなのである。だから素領域は、指し示すことだけが可能な仮想物理時空なのである。こういうことが譬え話だけで見えてくる。

次の、メタファーをはこぶ思考そのものが新たな科学になりうるというのは、前夜の『非線形科学』(1225夜)でも少しふれたけれど、新しい科学は“しかるべき隠喩”をもって発想されていくだろうということで、すでにネーミングにおいては、素粒子よりも小さい「クォーク」(その性質のストレンジネスとかフレーバーを含めて)がそういうメタファーであったし、その後の「ダークマター」や「脳内麻薬物質」や「万能細胞」も、みんなメタファーだった。

が、ここで言いたいのはそういうネーミングの妙だけではなくて、これからの科学思考そのものがさらにメタフォリカルで、さらに仮説編集的なアブダクション(1182夜『パース著作集』参照)に富んでくるだろうということなのである。

なぜそうなっていくのか。すでに科学が「由来と将来」を同時に思考せざるをえなくなっているからだ。それがつまりは、宇宙を考えることは存在に応えることになるということなのだ。

というわけで、本書によって宇宙という存在の香気を感じたのちは、ぜひとも『二十世紀の忘れもの』も読んでもらいたい。いまでも、ぼくがあれほど多様にメタフォリカルな科学話をしたことはなかったほどなのだ。

科学思考というもの、どこかに必ず「いずれアヤメかカキツバタ」というところがあると思ったほうがいい。あれっ、これはアヤメなのか、それともカキツバタなのかと、ちょっと迷うべきなのだ。その「ちょっと」に悠久の時空がさあっと流れこんでくる。

ただし、何でも比較すればいいというものではありません。アヤメとカキツバタのようにできるかぎり漸近していながらも、けれどもそのどちらかを選択することによって次の「由来と将来」に只事ならない変化が生じてしまうようなところ、そこをこそよくよく見つめるべきなのである。トワイライト(二つの光)とは、そのことだ。

これを触知的な例にいいかえれば、蝶々をつかむときに、蝶々がホタホタと羽ばたく程度に両手を柔らかく包むという、あの感覚になる。それによって、自分の一部が蝶々なのか手なのかわからないリミナルな感覚に入っていく。科学もそこが必要なのだ。

シュヴァルツシルトの半径というものがある。宇宙光景に出現する重力の地平線をあらわしているものなのだが、これは「おうちがだんだん遠くなる」ということである。光が「もう帰れないじゃないか」と思うところ、そこがシュヴァルツシルトの半径領域なのだ。

佐治さんなら、堀口大学(480夜)の『月光とピエロ』を引いて、「夕暮れの時はよい時です」と言うところだろう。ぼくなら同じ堀口でいうのなら、「シャボン玉に庭は入れない」。

メタフォリカルに思考をするというのは、だいたいはこんな感じなのだが、これがなぜ重要なのかということを、もう少し説明しておいたほうがいいだろう。

それにはここで、われわれのそもそもの生理メカニズムが特別の傾向をかかえていることに気がつく必要がある。われわれの知覚や思考というものは大量のニューロンによる神経系が成立させているわけなのだが、この決定は「0か1か、全か無か、あるかないか」というような「悉無律」(しつむりつ)によってできあがっている。つまりは二値的になっている。

この二値性は、皮膚にも舌の上にも、指先にも内臓にもくまなくはびこっている。もっと端的にいうなら細胞コミュニケーションそのものが二値的なのだ。そこではめったに保留がおこらない。むしろ学習と訂正がおこるばかりなのである。

一方、記憶のなかの体験というものは、たいていのばあいは決して二値的にはなりえない。何かもが甘酸っぱくて、カルピス色で、思い出すたびに変容してしまう。皮膚や舌や内臓が二値的であるのに対し、記憶とその再生は多義的なのだ。

われわれの存在というものは、この二値的なる生理感覚と多義的なる記憶感覚のあいだをさまよっている。そう、考えたほうがいい。そして、こういう状態に「私」がある以上、思索を前に進めるときは分析的になっていても、その思索をフィードバックさせるときは連想的にならざるをえないのだ。

この「分析」と「連想」との隙間をうめる潤滑油にあたるものが、いまのべてきたメタフォリカルな思考というものなのである。これは、われわれが悉無律の呪縛から脱却することにも貢献するにちがいない。

かつてぼくは『空海の夢』の初版あとがきに、「かわるがわる」の、「かわる」と「がわる」のあいだでしか思考は羽ばたかないと書いたことがあったけれど、まさにトワイライトに宇宙と存在を呼応させるには、この「かわる」と「がわる」がメタフォリカルに動いているべきだったのだ。

それにしても佐治さんは数学者で物理学者でありながら、ぼくよりずっと詩的で、メタフォリカルだった。それはそもそも佐治さんが、科学の醍醐味は「エクスチェンジすることにある」と確信しているからなのである。

エクスチェンジする(取り交わす・交換する)とは、ぼくの言葉でいえば編集しつづけるということだ。そのエクスチェンジ(乗り換え・着替え・持ち変え)のたびに比喩が出る。それを理論物理学者でありながら、佐治さんは丁寧に見逃さない。

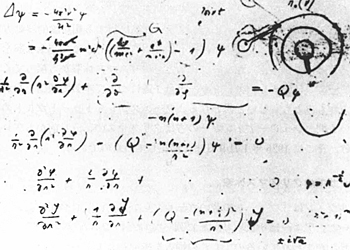

だいたい、こんなことを言う科学者なのだ。あのね、シュレディンガーの波動関数ってありますね。あの「ψ」(プサイ)というのは複素数の表示になっているため虚数を含んでいるわけですから、これは現実のものをあらわしてはいないわけですよね。でも、その波動関数を二乗したものは実数になって、ある粒子が実在する確率をあらわすようになるわけです。二乗しないとそれが実在として出てこないなんて、ちょっとハイドンのオラトリオの次の音や立原道造の詩の次の行のようで、ドキドキしますよね。

また、こうなのだ。あのね、宇宙ではいつも水素からヘリウムになるという核融合反応がおこっているのですが、このとき重さの0・7パーセントだけが軽くなるんですね。星に火がついたんです。これがエネルギーとして外に出るものとなり、残った星ではヘリウムが3個集まって炭素ができてくるんです。これがわれわれの生命の素ですね。私たちも小鳥も木々も燃えてしまえば黒くなるというのは、みんな炭素でできているからですよ。

でも、こんなふうに星の熱いところで生命の素ができたって、私たちは生まれてくることはできません。星にいったん爆発してもらわなければならないんです。この星の爆発で、いろいろなものが宇宙空間に散って、そこからアミノ酸ができて、タンパク質ができて、それでわれわれになったわけですね。ということは、われわれはみんな星のカケラなんですよ。

こういう星のカケラとしてのわれわれは、一方、太陽とのあいだで植物が光合成をしてくれた“お釣り”で生きてきたわけですから、これは言ってみれば、ゴッホやゴーギャンの太陽の運命とともに生きてきたということですね。ということは、われわれはやがて太陽の半径の中にだんだん近づいていくということです。

これが宇宙から見た大きな人生というものなんです。まるで夢みたいなものですよ。星のカケラから生まれて、その星のひとつである太陽の中に入っていくわけですからね。

こんなところで、いいだろう。あとは本書や『からだは星からできている』や、対談集『二十世紀の忘れもの』を読んでもらいたい。

最後に付け加えたいことは、すでにのべてきたことであるが、佐治さんもぼくも、世界のドキドキする消息は「対称性の破れ」から生まれてくるのだと見ているということだ。どういうことか、わかるかな。こういうことである。

まず、世界から一対の概念か現象かを、対称的に抜き出しなさい。ついでその一対に、いくつもの子供たちをつけなさい。それでおおまかな二列的な概念の系譜ができてくれば、これらの構造的特徴を別の一対に始まる流れに移し、それをくりかえして“多対”の世界の中に囲まれなさい。そのころ、おそらく「私」は世界と幾通りもの光円錐の世界線によって編みこまれているはずだから、今度は、これらの作業によって立ち現れつつある世界と自分とを、あれこれ部分的に交換していきなさい。そこに他者が介在すれば、もっといい。

こういうことをいくぶん作業仮説的に満喫できれば、世の中、もっとずっと編集的愉快になるはずだ。だいたい、こういうことだ。わかりましたかな。ただし、もう一言。これらの当初において、必ずや「対称性の破れ」に着目しておくことです。

では、以上が、今夜のトワイライト・エクササイズでした。これ、どこか「世界読書奥義伝」のはじまりに似ていない?