父の先見

岩波書店 1986

John Hick

God Has Many Names 1980

[訳]間瀬啓允

喉に骨がひっかかったような本というものがある。その骨はいつしかご飯を呑みこむうちに取れたのではあるが、喉にひっかかっていた時期がちょっとばかり長かったため、ときどきそのチクチクとした症状を思い出す。本書がそういう一冊だった。

著者のジョン・ヒックは、かつてエディンバラ大学のギフォード講座を受け持って、神学・宗教学界でのノーベル賞のような栄誉を冠された著名な宗教研究者(神学博士)で、オックスフォードとケンブリッジの両大学で学位を修め、その後はプリンストンやコーネルやバーミンガムの大学でも神学や哲学の教授をつとめた。

それとともにヒックは若いころは長老派教会の牧師でもあり、またエディンバラではクリスチャン・ユニオンの熱心なメンバーでもあって、病棟礼拝といった福音伝道活動にも携わっていた。かんたんにいえば保守派ゴリゴリのクリスチャンだったのだ。

しかし、このようにキリスト教の信仰者としての実践と学問としての宗教の探求をしつづけているうちに、ヒックは「どの信仰が真の宗教なのか」を問うことは適切ではないのではないかと感じるようになっていった。そこでウィルフレッド・スミスの『宗教の意味と目的』などの影響のもと、『神と諸信仰の宇宙』や『受肉神話』や『死と永遠の生命』といった著作を綴っていくうちに、イエス中心の神学から神中心の神学を志して、世界共通の神学の可能性を模索するようになった。

こうして、その可能性を大きく問うたのが本書『神は多くの名前をもつ』だったのである。どんな宗教にも神はいるのだが、その神は別個のものではなくて、神がたくさんの名前をもったにすぎないのではないかという考え方の発露であった。

ぼくにとっては当たり前すぎるほどの結論に達した本書が、なぜ喉にひっかかったかということは、このあとのぼくの文章を読んでもらえばそれなりに伝わるだろう。ひっかかったのは20年前のこと。しかも刺さった骨はまだ取れてはいない。

エキュメニズム(ecumenism)という運動がある。オイクメネーというギリシア語に由来して、オイコス(生活の家)を重視するところから始まった。やがて信仰の家としての教会を一致させていこうという目的が突出して、エキュメニズムはキリスト教社会における教会や教派をこえて信仰活動を一致させていくことに発展していった。

1910年にエディンバラで開かれた世界宣教会議で提案され、1948年に世界教会協議会(WCC)として、全キリスト教の統一をめざすことになった。

ここから、エキュメニズムがもっと広まって、キリスト教にとどまらずに世界の諸宗教の相違をこえていく力になれば、やがて世界的な信仰の新時代が到来するだろうという、ひどく楽観的な展望が生まれていった。これをときに「グローバル神学」ともいう。柔らかくいえば「信仰のグローバリズム」というものだろう。

しかし、ヒックにとっては、エキュメニズムは柔らかな「信仰のグローバリズム」から生まれたものではなかったのだ。神やオイコスを問うものでなければならなかった。

いま、イギリスは多くの有色人種をかかえる国となっている。イギリス連邦からの移民がふえたためである。とくに1960年代から増大してきた。

かつての大英帝国がインドやカリブ海海域やアフリカ各地に広大な植民地を築いたことの“見返り”が、もっと悪くいえば“ツケ”が、移民の流入として戻ってきたのだ。なぜ、こんなふうになったかという原因については、エミグレ(移民)の問題とともに、『世界と日本のまちがい』(春秋社)にいろいろ書いておいた。

それでどうなったかというと、イギリスにさまざまな肌の色と信仰特色をもつ宗教信仰者が混在することになった。黒人教会もできたし、バングラディッシュ地区も過密になってきたし、さきごろの自爆テロや交通テロで知られたように、イスラム教徒もたくさん集住し、分住するようになった。

こうした状況に対して、イギリスではすぐさま右翼的なナショナル・フロントのような活動がおこって、有色市民の宗教性を排撃するようになっていく。ナショナル・フロントの運動は人種偏見をふくむ宗教運動である。これをあろうことか、サッチャーは容認した。

移民有色人種をめぐる貧困と偏見と差別は、イギリスの宗教性に少しずつ亀裂をもたらした。当然だろう。さっそく英国国教会は人種や肌の色の問題はデリケートな政治問題なのだから、注意深くこれらに引きこまれないようにすべきだという“逃げ”の態度をとった。一般キリスト教徒の多くは個人主義に逃げこみたかった。立ち上った者もいた。一部の教会はナショナル・フロントに批判を浴びせ、キリスト教協議会をつくって対決姿勢を見せた。

こうしたことがしだいに重なって、多人種多文化社会における宗教はどうあるべきかという議論がじょじょに沸騰してきたのだった。ヒックにとっては、エキュメニズムはこのような時代状況のなかで議論されるべきだったのである。

キリスト教は世界の4分の1を占め、世界の政治経済社会の最も優位なリーダーの位置を確保しつづけてきた。それはいまなおそうなのであるが、それとともに他宗教の力も増してきた。イスラムの伸長はとくに著しい。

それだけでなくバーミンガムやエディンバラのような一地域をとってみると、宗教的混在が目立ってきた。そうした事態のなか、キリスト教が他の宗教の独自性や共通性を、人種・文化の多様性のなかでどのように理解すべきかという問題に直面せざるをえなくなったのだ。

ところが、これが政治的にはかなり面倒なものになることは予想がつくだろうが、神学的にも意外なほどの難問だったのである。

世界の宗教はたいてい神を崇めている。しかもたいていの神は、至上性や至高性をもっている。

けれどもその神たち、「ゴッド」(キリスト教)、「アドナイ」(ユダヤ教)、「アッラー」(イスラム)、「エコアムカール」(シク教)、「ラーマ・クリシュナ」(ヒンドゥ教)などは、いったい神としてのどんなちがいをもつのか。それともこれらの神には、どこかに共通性があるのか。こういうことについて、各宗教間ではほとんどろくな議論がされてこなかった。

では、もし、これらの神を強引に同一テーブルの議論の俎上にのぼらせるとすると、どうなるか。たちまち次のような見解のちがいをめぐる議論に決着をつけなければならなくなってくる。

(1) 世界にはそもそも存在論的に多くの神がいると認める。

(2) 特定の信仰共同体ごとに一つの神がいて、その共同体から見ると他の共同体では虚偽の神が信仰されているのだと解釈する。

(3) 万物の創造主である唯一の神がどこかの宗教宗派に、ただ一神のみいるだけだとみなす。

これらは、神に関して僅かに3つの見方のちがいを提示したにすぎないのだが、それでもさまざまな難問が噴出する。

キリスト教の立場だけからこれらの議論の行方を見ても、たとえば(1)については、「たくさんの神」がそれぞれにありうるとなると、世界の造物主もたくさんいることになって、自然や土地や人種を統合する統合神はどこにもいないというふうになってしまう。多神多仏を信仰している地域の者にとってはこれでいいだろうが(ぼくはこれでいい)、すべての一神教徒たちはひたすら混乱することになる。キリスト教も、そんなことを容認できるはずがない。

(2)については、こんな見方をとると、これまでキリスト教の内部にいくつもの教派や会派があっても、それらをせっかく統合してきた神やイエスの存在が君臨してきたことが失われてしまうことになる。つまりは、こういうことを強調したとたん、イエスの存在も失うことになる。キリスト教徒がそんなことを許せるはずはない。

(3)は、まさしくキリスト教が長らく採用してきた解釈であり戦略なのだが、だからといって、唯一神をキリスト教が独占しつづけると表明したとしたら、キリスト教以外のすべての一神教が反撃を加えてくることは目に見えている。ようするにまたぞろ宗教戦争が公然化するだけだ。そんなことをキリスト教社会が望むはずがない。

まあ、こんなぐあいに、「神はたくさんの名前をもっている」のかどうかを問おうとしたとたんに、議論はすぐに紛糾してしまうだけなのだ。ようするにエキュメニズムの実現など、遠い遠い願望にすぎないということなのだ。

なぜ、こんなふうになるのだろうか。ジョン・ヒックが考えたのは、これはキリスト教の神学にそもそもの偏った見方が根付いていたからではないかということだった。

ひるがえってみると、さまざまなことを問い直すべきだった。

無名のナザレの男がいたことは疑いない。しかし、その男を「聖なるキリスト」とし、「神の一人っ子」とし、そして同時に「神の三位一体の第二位格」だとしたことには、無理がなかったのか。

その一人の男が、いったん死んだにもかかわらず“復活”したというふうにしたことはどうなのか。また、その男がラザロやヤイロの娘に奇跡をおこしたことは、どのように継承できるのか。

ムハンマド(マホメット)は、死者から蘇ったのではなかった。足の萎えた者に手を触れて奇跡をおこしたのでもなかった。まして、ムハンマドその人が神になったのではなく、彼はアッラーを信仰した。ところがイエスは復活して、神格をもった。イエスはたんに「アバ、父よ」あるいは「主よ」と叫んだのだが、その主神をアッラーのように名指しにできたわけではなかったのだ。

それなのに、イエスは神と、その子と、その聖霊の三位一体の一格になりえた。キリスト教は、この奇怪な神格を維持するしかなくなったのである。

イエスが「メシア」と呼ばれるような比類のない才能や霊力をもっていたというだけなら(おそらくそういう傑出した人物だったろうが)、すべてがもっとわかりやすく進捗してきたにちがいない。ところがイエスは、イエスのせいではなくて、のちのパウロや教父たちや数々の神学議論のせいなのだが、異常な神格化をおこしたのだ。そして、そのことが唯一絶対神的な精緻なイデオロギーによって徹底武装されてきてしまったのだ。

このようなイエス像が公的に確立するきっかけになったのは、325年のニケーア(ニカイア)公会議以降のことである。

ルキアノスのもとに学んだアリウス(アレイオス)が、イエスと神とはよしんば「類似の本質」(ホモイウーシオス)をもっていたとしても、「同一の本質」(ホモウーシオス)であるはずはないと主張したことに対して、ニケーア公会議がこれに反対するアタナシウスの主張を支持したことが、そもそもの始まりだった。三位一体説もここから磨きをかけられ、アウグスティヌスに及んだ(733夜)。

こうしてナザレの男は「聖なるキリスト」で、「神の子」で、「三位一体の一格」で、さらには「歴史をもったロゴス」となったのだ。これは、神と永遠に関する思考のすべてと、その記述に関するすべてを独占したようなものである。

それだけではない。神の「位格」(ペルソナ=パーソン=パーソナリティ)をイエスの歴史と結びつけたことは、キリスト教が果たすべき役割をつねに歴史に対応させるものとし、それを担う後世の人物たちにおもいのほかの歴史的使命感を付与してしまったのだ。

このことがキリスト教社会におけるヴィジョンを鮮明にさせ、社会的指導性を発揮させ、さらにはイギリス国教会やアメリカのプロテスタンティズムがもたらす活動成果を国家大にし、ついには多くの者たちに勇気と実行力を与えてきたことは、そのまま認めるべきことだろう。

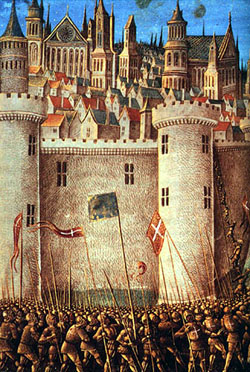

しかしながら、それが十字軍による聖戦となり、また多くのヨーロッパ宗教戦争となり、ついにはブッシュの戦争となっていったことも、また事実なのである。

無名の男をキリスト教が唯一絶対の神学体系にがっちりと組みこみすぎたこと、それを無批判に拡張してきたことに、行きすぎや疑問や危機感を抱いたキリスト者や神学者たちは、ジョン・ヒック以外にも何人もいた。

そのうちの一人、ルドルフ・オットーは神はすべからく「聖なるもの」であるのだから、逆に「聖なるもの」のすべてを神学の対象にすべきであると主張した。

スイスのカール・バルトは大著『教会教義学』を著して危機神学や弁証法神学を唱え、神とイエスと信仰者の関係は「啓示」の内容として解釈すべきであって、そこには「和解」こそが導入されるべきだと説いた。バルトは神を“絶対他者”とみなし、そのなかで選んだ傑出者と見たほうがいいと考えたのである。

ルドルフ・ブルトマンやパウル・ティリッヒはハイデガー(916夜)の存在学とも結びついて、神とイエスと信仰者のあいだをあらためて「相関の方法」で組み直して解釈したほうがいいだろうという提案をした。

いずれもキリスト教の矛盾を脱出する方法の提案であった。こうしたなかに一方でエキュメニズムが広まり、他方でエキュメニズムによる宗教間対話はキリスト教が他宗教をとりこむための“包括主義”にすぎないとして、ジョン・ヒックに代表される「宗教多元主義」が登場してきたのである。

ぼくはこれらの提唱や提案のいずれにも詳しくはないのだが、それでもカール・バルトの神学にはいくぶん教えられることがあったので(その世界宗教への適用をはかったのがヘンドリック・クレーマー)、いずれとりあげたい。

では、これらの神学者たちの“転換”は何だったかというに、信仰主体、信仰のプロセス、信仰の波及のいずれにも「複数の中心」をもたらしてみようという試みだったのだろうと思える。イエスに集中しすぎた中心をなんとかして分散させようとする試みだったのだ。

そこでヒックが本書にはからずも暗示していることに、たいそう興味深いことがある。それは、仏教ではキリスト教が陥った三位一体の苦悩が脱出できているのではないかということだ。

大乗仏教においては、ブッダが「法身」と「応身」と「報身」という三身の変容をとれるようになっていて、そこにあえて絶対の神を想定せずにすんでいて、さらにはその考え方によってブッダの“復活”を創作する必要がなかったのは、キリスト者にとってもひとつのヒントになるのではないかというのだ。

ヒックが多神多仏に加担したというのではない。ニケーア公会議の呪縛からの脱出の先には、大乗仏教的な方向も勘定に入れてもいいのではないかと思ったのであろう。まことにほほえましい。

なぜほほえましいかというと、今日の現代仏教はまことに惨憺たる現状であるにもかかわらず、キリスト者たちがかかえている難問に匹敵する問題の指摘すら、できていないからである。ヒックのほうがよほど先回りしているのだ。

それにしても、いったい現代のキリスト教は何に直面しているのだろうか。たしかに難問ばかりである。むろん多民族社会のなかでのキリスト教のあり方に直面しているのだが、どうもそれだけではないのではないかともいうべきだ。喉に何かがひっかかったというのは、そこだったのだ。

実は、ぼくがあのころから強く感じてきたことは、キリスト教は実のところは「宗教と信仰の対立」を体験しているのではないかということだった。

あまりに長きにわたったキリスト教の執拗な教義論争と宗派管理は、ついに宗教と信仰を分離させてしまったのだ。宗教はもはや信仰の衣裳にすぎなくなっているにもかかわらず、いまだ宗教団体の多くが頑強な抵抗を示しているのだろうということだ。

すでにカール・バルトは『教会教義学』の第1章を「神の啓示、宗教の否定」とまでしるしたのである。しかし、そのような見方は宗教界をぞんぶんには揺さぶれなかった。これはどう見ても宗教界のほうが問題なのである。そしてそのぶん、信仰の内容の解釈に訂正を迫られてしまったのだ。

ジョン・ヒックをはじめとするニューウェイブな神学者たちが、信仰の場面に多中心を導入しようとしたのはきわめて真摯な打開策だったろう。それによって宗教界や宗教団体がゆるやかに開示され、横のつながりを組み直すであろう可能性に賭けたからだった。このことはまことに「あっぱれ」な提案だ。

しかし、それがもしイギリスの多民族化の波を受けての提案にすぎないとしたら、それでは新たなキリスト教の可能性の提示とはなりえないとも言わなければならなかったはずなのだ。

こうしてぼくの喉の骨はいまだに取れないままなのだが、最近になって、この喉の骨をまったく別の方向からもう一度実感させられることがおこった。それを強烈に告示したのは、イスラム過激派による闘争であり、自爆テロだった。

信仰者が、なんらかの“敵”を標的とすることによって死んでいけるというこの行為は、信仰行為であって、宗教行為であり、かつまた政治行為とも社会行為ともなっている。これはキリスト教が、かつての忌まわしい魔女裁判や宗教戦争の歴史を通して、やっと解除しきったと思った行為なのだ。

それをイスラム過激派は別の面でやすやすと再生してしまった。しかもそれは、キリスト教社会がもたらした政治権力に対する挑戦ともなっていた。

こんな事態のなか、エキュメニズムが説得力をもつはずがない。キリスト教は9・11以降にまたまた難問をかかえたのである。

いったいこれからのキリスト教はどうするつもりなのだろうか。神が多くの名前をもっているだろうことは、いまさら問うまでもあるまい。多神多仏の社会にいるぼくには、そんなことはわざわざ確認するまでもないことだ。しかしながら、一神教とキリスト教を奉じてきたキリスト者たちにとっては、このことはさらに根本的に再構築(ディコンストラクション)しなければ確認できないことになってしまったのである。

そういう意味では、本書が投げかけた問題は、いまこそ広がっていかなければならないのかもしれない。それでも日本の仏教者や神祇派たちがかなりおめでたい状況にいることにくらべると、ぼくはこの「喉の骨」は、現在の日本にこそ新たに刺さるべきだというふうにも感じている。