父の先見

ぺりかん社 1983

著者はソウルの崇義大学の英学史と茶道史の研究者である。モーパッサン(558夜)やグレアム・グリーン(844夜)の文学作品の韓国語訳をしている一方で、陸羽の『茶経』を訳し、『韓国の茶書』などを著してきた。

その著者が1980年から韓国の「アジア公論」誌に「韓国の茶道文化」を1年以上にわたって連載した。その噂は日本の茶道研究者にうっすら届いていたのだが、中身がよくわからない。そこで「淡交」が1982年から『韓国の茶話』を連載した。こうして、突如として韓国の茶道文化の全貌が姿をあらわしたのである。

連載は衝撃的だった。それまで韓国に日本の茶道にあたる歴史文化があるとはまったく思われていなかったし、韓国の研究者の多くもそのようには思っていなかったからだ。ごく最近に刊行された崔吉城(チェ・キルソン)の『韓国民俗への招待』(風響社)といった信用のおけそうな書物にも、「東アジアのなかでは朝鮮半島だけが喫茶文化をもたない」と、いまなお書いているほどなのだ。

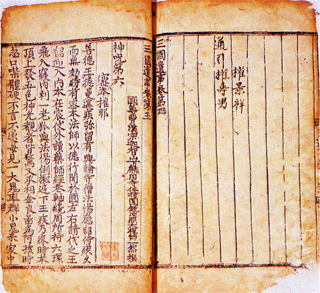

なぜそのように受け取られていたかについての理由はいろいろあるが、ひとつには韓国の茶礼の歴史が2000年にわたっていたにもかかわらず、茶書がせいぜい10冊程度しかのこっていないせいだった(日本には実に1万冊以上がのこっている)。またもうひとつには、茶室(韓国では茶亭・茶所・茶房などという)の遺構と近代以降の新しい茶室がほとんどなく、いわゆる茶会記もまことに少ない。日本の茶道の家元にあたるものもない(いまもない)。そのうちなんとなく「韓国には茶道がない」というふうになってしまっていた。

しかし実は、韓半島の茶文化はその底流においては意外に豊饒だったのだ。ぼくはそのころ裏千家の伊住政和さんから「淡交」を毎号送ってもらっていたから、この連載をときどきは読んでいたのだが、連載終了後の翌年、本書にまとまってすぐ読んで、まさに驚愕した。なんだ、そうだったのか、お茶のことは韓国を除いては語れないではないか!

7世紀の新羅(シルラ)。侍僧の蛇包という者が元暁(ウォンヒョ)大師に茶を点てたという記録が『南行月日記』にある。抹茶らしい。元暁大師といえば全羅北道辺山に僧房を組んでいたから、そこでの話であろう。

つづく8世紀、新羅の35代の景徳王(キョンドクワン)の時代、忠談大師が慶州南山の三花嶺で弥勒菩薩に茶を点てるという日々をおくっていた。これを聞いた景徳王が半月城に招いたところ、忠談大師が肩から「桜筒」を提げていて茶道具一式を携帯していたので、それで茶を点てさせた。その味と香りはなんとも馥郁たるものだった。

関心をもった景徳王が忠談大師の出自をたずねると、耆婆郎であるという。医薬のエキスパートのことをいう。そればかりか忠談大師は花郎(ファラン)に名をつらねる者で、詞脳歌(新羅の郷歌)も作詞作曲していた。郷歌は白川静(987夜)さんがずっと気にしていた韓の和歌のようなものだ。

景徳王が忠談大師にさっそく安民歌をつくらせてみると、なんともすばらしく、その風流道をおおいに称えた。そこで国師に迎えようとしたが、忠談大師はこれを固辞した。『三国遺事』に出ている話である。

花郎というエリートたちが、風流道を極める弥勒信仰のサロンをきずいていたことはよく知られる。その花郎がお茶を点てていたことは、なるほど思い出してみるとすでに三品彰英がずっと以前にふれていたような気がするが、ぼくは失念していた。ともかくも花郎こそ、ごく初期の朝鮮茶礼にかかわっていたわけである。本書の著者の金明培(キム・ミョンベ)は、きっと忠談大師の「桜筒」のなかには茶包み・茶碗・風炉・炭・茶釜が入っていたのではないかと推理している。

とするのなら、これ以前に茶礼の風習は新羅に入っていたことになる。文武王あたりのことではなかったのか。

新羅の花郎(ファラン)については、日本人はもっと知ったほうがいい。花郎道といえば風流道のことだったのだし、ときに国仙とよばれる者たちも出た。

もともと花郎の前身は「源花」といって、美しい女性を団長とする徒党の一派であった。それが種々の弊害があるというので、しだいに貴族の美少年・美声年たちの集団に変じていった。その男性団長が「花郎」で、メンバーたちを「花郎徒」(ファランド)といった。

花郎集団は弥勒菩薩を重視するとともに、霊肉合致思想の持ち主たちで、理性陶冶・情緒高揚・心身鍛練をモットーとしていた。とくに24代真興王から30代文武王にいたった6世紀後半から7世紀いっぱいまで、花郎の活躍が目立ったのである。統一新羅になってからは時代が安定し、それにつれてこの集団活動も衰えるのだが、金春秩(武烈王)とともにその新羅統一を果たしたのに功があった金臾信(キムユシン)や金欽春も、実は花郎のリーダーだった。

韓国語には「ブィ」という精神的な哲学を象徴的にあらわす言葉がある。本書によると近代韓国の民世・安在鴻の『虚の哲理』には、ブィが「虚」や「空」や「無」をあらわすと説明され、しかもそれはかぎりなく明るいものだという。

朝鮮民族には「ハンバルク」(太白・大光明)という光に満ちた根源のイメージが宿っていて、それをしばしば「大朴の道」ともいうのだが、そのハンバルクを展いていくのがブィなのである。

どうも花郎は、このブィの哲理を最初に確立した集団だったようだ。それゆえ今日の韓国では、西洋の騎士道、日本の武士道にあたるものが韓半島では花郎道だったという説明をしていることもある。

花郎は修行のため各地を遍歴した。とくに慶州から海岸沿いに金剛山に達し、その足で元山湾に至るというコースを好んだ。そのためこのコースの江原道には、いくつかの花郎の伝承や遺跡がのこる。

なかでも溟州には花郎道の創成を記念する石碑もあって、かつてここで4人の花郎が茶を点てたということになっている。この4人は“花郎四仙”と尊称され(永郎・述郎・南石行・安祥)、茶を煎じた茶窯をさえ構えたと伝承されるのだが、そうだとすると、これは抹茶系ではなくて煎茶系だったということになる。

また、この四仙の一人の永郎には煉丹術や神仙術をよくしたという伝承もあり、それに使った石臼がのこっているともされている。こうなると、当時の茶はどこか神仙道やタオイズムめいていて、まさに“精神の逍遥”のためのものだったというふうにも思えてくる。

実際にも、断片的な史料ではあるのだが、どう見ても茶礼にはそれなりの深い思想が託されていたふしがある。新羅末期の崔致遠(チェチウオン・857~?)という知識人が書いた『鸞郎碑序』には、「わが国には玄妙の道がある。これを風流という。その根拠は『仙史』に詳らかである」とあって、風流に茶礼が欠かせなかったと記している。

ぼくは『仙史』がどういうものか知らないのだが、三教を包んで衆生を教化するためのものであったらしく、そうだとすると仏教・道教・儒教をミックスした思想が花郎のあいだにプリミティブに流行していたのだろう。岡倉天心(75夜)の『茶の本』が説きたかったことに、かなり酷似する。

こういう三教ミックスの感覚を背景に、花郎たちは大いに風流をたのしんだにちがいない。そこには祈り(弥勒念仏)があり、会楽・辛熱楽・兜率歌などの郷歌などの歌楽があり、さまざまな舞踊があり、そして喫茶飲茶の風流があったのであろう。新羅仏教の解明とともにもっと知られてよいことだ。

もっとも、どのように茶礼がとりおこなわれていたのかは、はっきりしない。忠談大師が肩からかけていた「桜筒」に茶やミニ茶道具が入っていたとしたら、花郎たちはひょっとして野点(のだて)をたのしんだのかもしれないし、ちゃんと室内に風炉を用意して、みんなで回し飲みをしていたのかもしれない。

ただ、新羅では茶とともに酒も精神の深さの象徴とみなされていたようで、茶礼はいつしか酒礼に覆われてしまったようなのだ。

そのことを示す史料に、新羅から唐に入った留学僧の慧超が読んだという王敷の『茶酒論』(850年ころの著作か)があって、そこでは茶も酒も“精神の逍遥”をもたらす重要な飲料であることが強調されているのだが、これはしばらくするとすっかり酒礼ばかりになってしまったようなのだ。

その後の宮廷儀礼でも、茶よりも酒が重視されていったようである。それなら寺院ではどうだったのかが気になるのだが、本書にはそのあたりのことは詳らかにはされていない。

高麗時代になると、各地に「茶所」というものができた。「所」というのは金所・銀所・鉄所・糸所・紙所などというように、物品の供給を意味していたので、茶所とはいっても茶室というわけではない。

しかし茶所はあきらかに茶を栽培して、これを精製し、出荷していたはずである。慶尚南道の花開面に「花開茶所」があったという記録もある。艸衣禅師の『東茶頌』には「智異山の花開洞には茶樹が四里五里にわたって羅生していた」とも書かれている。雀舌茶、脳原茶、龍鳳茶、臘面茶などの名称ものこっている。

このような茶所から出荷された茶はどのように利用されたのか。庶民が飲んだという記録はほとんどない(朝鮮には史書のたぐいが極端に少ないのである)。きっと両班(ヤンパン)には多少とも普及していったと思うのだが、その記録もない。茶は、朝廷と高級貴族の一部で愛用されただけなのだ。

高麗朝廷には「茶房」という役職があった。宮中の茶事(茶儀)を進行する。茶房の下に行炉軍士と茶担軍士がいた。

行炉軍士は香炉・風炉(七輪)・提灯(行灯)の管理をし、茶担軍士はお茶そのものを管理した。かれらは儀仗隊のうちの千牛衛に属して、茶事のときになると茶房の指示をうけもったのである。本書には、高麗の二大行事である春の燃燈会と冬の八関会における茶事の次第が詳しく紹介されている。茶事がおわれば、百官百工に茶が下賜された。

こうした高麗朝廷の茶事に出された茶の味だが、高麗に来朝した宋の使節の感想によると、「味が苦く、渋くて口に入るようなものではない」という代物だったようだ。つまりは品質が劣悪だったのだ。

それでも高麗に茶事がなかったということにはならない。李斉賢や李仁老の茶詩ものこっている。読んでみたが、なんとか蘇東坡や黄山色の月兎茶詩などに準えようとしているところがあった。なかでさすがに李奎報だけは、かなり味わい深い茶詩を詠んでいる。

李朝(李氏朝鮮王朝)になっても茶事は継承された。茶房は内侍院に移管したが、そのほか司甕院でも茶事に出向くための茶色と茶母が発足した。こうして李朝にも、やっと日本でいう茶人にあたる人物がぽつぽつと登場してくるのだ。二人、あげておく。

一人は李行である。騎牛子とも一可道人ともよばれた。1352年に生まれて、左司議大夫、大司成、芸文館大提学の筵事などを歴任し、驪山府院君に封ぜられた。が、名利に関心のない李行は、30代になるとはやくも私邸を引き払って江原道平海の飛良谷に隠棲してしまった。

平海の八景は瀟湘八景や近江八景に対応する8つの景勝をもつところで、李行はここで悠々自適、ぞんぶんに閑雲風月に遊んだ。やがて「衛生堂」と名付けた茶寮のような寓居をこしらえ、ここで薬事と茶事に勤(いそ)しんだ。

もう一人は丁若庸(チョンヤギョン)だ。門巌逸人、竹翁、茶山などと号した。1762年の生まれで、はやくから漢詩をつくり、20代に天主教理を学び、芸文館に就職したのち、司憲府の持平、訓練院の監察などを歴任、弘文館のリーダーとなった。その間、起重機の原理の開発や兵法の研究などで認められもするのだが、天主教の密信にかかわったことが薨じて、ある事件をきっかけに兄弟ともども配流された。

ここに丁若庸は農学思想の著述に専心するとともに、茶事に精を出すようになった。橘洞の万徳里に草盧「茶山艸堂」を組み、好んで『茶山四景詩』などの詩を詠んだ。朝鮮茶道というものがあるとすれば、丁若庸こそが中興の祖となろう。

その茶は、「煮茗」(茶を煎じること)、「茗泡」(茶湯がたぎるときの泡を感じること)、「啜茗」(茶を啜り味わうこと)の3つに象徴されたと伝えられている。この3つに分けたシンボリズムは、なかなかおもしろい。ただし、のちに『朝鮮の茶と禅』を書いた家入一雄が丁若庸の足跡を追ったときは、なんらの遺構にも出会えなかったという。

その後、朝鮮社会に飲茶の文化が広まったとすれば、ここからは中国や日本の風習や儀礼が直接に移されたばあいのほうが多い。朝鮮使節史などが日本の茶の湯を見聞影響が濃いからだ。

しかし、このような見方もどのくらい史実に照応しているのか、いまもってはっきりしないと言うべきだろう。朝鮮茶道史はいまや根底から問いなおされなければならなくなっているからだ。

たとえば鄭大聲の『朝鮮食物誌』などを読むと、高麗時代のことが本書とはまったく別の視点で描かれている。本書では茶所のことが主要に紹介されていたのだが、鄭大聲は寺院における「宝」とよばれるシステムに注目し、そのシステムをもつ寺院は近所に「茶村」をもち、茶を栽培する「茶田」をつくり、その水となる「茶泉」を保有したということをあげている。

利休が考案したということになっている躙口(にじりぐち)のついた茶室についても、いっときNHKのドキュメンタリー番組で、そのルーツとおぼしい“市中の山居”のようなものが紹介されたのだが、これも時代がまったく明示できないままになっていて、はたして朝鮮文化に茶室めいた使い方があったのか、それが日本からもたらされたものなのか、まだ何もわかっていないのである。

しかしながら、仏教が韓半島に上陸して茶がやってこなかったわけはなく、禅林が各所に生まれて茶禅一味が尊ばれなかったはずはない。茶礼という言葉だけが韓半島の歴史にストリップしているだなんてことは、まずありえないと言うべきだ。とくに新羅の花郎と茶礼の関係は、これからの日本文化研究にも欠かせない。

一方、日本から朝鮮文化に何が伝わり、何が定着していったかということも、今後はもっと研究されなければならないだろう。たとえば唐辛子や煙草は、あきらかに日本がもたらしたものなのである。同様に、今日の韓国ではコーヒーをたのしむ喫茶店のことをいまは「茶房」というのだが、この茶房も明治日本がもたらした。こういうこともいくらでもありうることなのである。

日韓の社会文化比較は、まだまだこれからだ。たとえば、なぜ、日本に珠光・紹鴎・利休が出て、韓国にその出現がなかったのか。なぜ信長・秀吉は茶の湯に注目して、茶の湯御政道を思いついたのか。この二つに答えられる仮説は、いまのところ何も出ていない。

【付録】

2008年2月の「千夜千冊」月間アクセス上位30

01-大友克洋『AKIRA』(800夜)

02-パトリシア・モリズロー『メイプルソープ』(318夜)

03-中谷宇吉郎『雪』(1夜)

04-白川静『漢字の世界』(987夜)

05-宮崎哲弥『新書365冊』(1216夜)

06-アレクサンドル・デュマ『モンテ・クリスト伯』(1220夜)

07-ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』(950夜)

08-加藤百合『大正の夢の設計家』(1218夜)

09-心敬『ささめごと・ひとりごと』(1219夜)

10-林美一『江戸の枕絵師』(1138夜)

11-柳田国男『海上の道』(1144夜)

12-白土三平『カムイ伝』(1139夜)

13-ジャック・リンゼー『ターナー』(1221夜)

14-萩尾望都『ポーの一族』(621夜)

15-エルネスト・チェ・ゲバラ『ゲバラ日記』(202夜)

16-ラスロー・モホリ=ナギ『絵画・写真・映画』(1217夜)

17-小林秀雄『本居宣長』(992夜)

18-夢野久作『ドグラ・マグラ』(400夜)

19-世阿弥『風姿花伝』(118夜)

20-関裕二『物部氏の正体』(1209夜)

21-ガルシア・マルケス『百年の孤独』(765夜)

22-新渡戸稲造『武士道』(605夜)

23-良寛『良寛全集』(1000夜)

24-猪野健治『やくざと日本人』(152夜)

25-サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』(465夜)

26-マルキ・ド・サド『悪徳の栄え』(1136夜)

27-清少納言『枕草子』(419夜)

28-土橋寛『日本語に探る古代信仰』(1215夜)

29-隈研吾『負ける建築』(1107夜)

30-ニーチェ『ツァラトストラかく語りき』(1023夜)