父の先見

講談社 2005

編集:浅川継人 協力:丹羽雅裕

装幀:宗利淳一 表紙写真:松田忠雄

著者の大泉実成は、一九八九年に『説得―エホバの証人と輸血拒否事件』(現代書館→草思社文庫)で講談社ノンフィクション賞をうけた。本格派の呼び声が高いノンフィクションライターである。

一九八五年に川崎で「大ちゃん事件」がおきた。自転車に乗っていた十歳の大ちゃんがダンプカーに轢かれ、聖マリアンナ医科大学病院に救急搬送されたのだが輸血できず、出血多量で死亡してしまったという痛ましい事件だ。輸血ができなかったのは両親が「エホバの証人」の熱心な信者だったからで、断固として輸血を拒否したためだった。当時、大学生だった大泉は潜入ルポを試み、体当たり的なノンフィクションにした。

大泉がこの事件に関心をもったのは、母親が「エホバの証人」に入信していて、子供時代にその信仰コミュニティのあれこれが突き刺さっていたからである。母親だけでなく、大泉の祖母も劇的な宿命を背負っていたようだ。満州から引き揚げる途中で夫を殺され、ロシア兵には身ぐるみ剥がされて、小さな息子は列車の中で亡くなったため路傍に埋めた。三人いた子供の一人を養子に出さなければ日本に帰ってこられなかったほどだったようだ。生き残った長女が大泉のお母さんだった。

母親が「エホバの証人」に通っていたことは、大泉に「暴力のない絶対平和」や「永遠の命」というアナザーワールドに対する複雑な刷り込みをもたらした。おばあちゃん子であった大泉は、そういう「永遠の世界」の誘いから離れるのにずいぶん苦闘したという。

そのせいかどうかはぼくにはわからないが、大泉はノンフィクションライターになってからも、この「永遠の世界」と紙一重になっているかのようなテーマに次々にとりくんだ。『麻原彰晃を信じる人びと』(洋泉社)、『人格障害をめぐる冒険』(草思社)、『消えたマンガ家』(太田出版)などだ。

その大泉が「萌え」の探索に向かったのである。講談社の担当編集者・浅川継人の仕掛けだったようだが、大泉はおよそサブカルにもオタクにも萌えにも縁がない日々をおくってきたらしい。唯一「綾波萌え」(《新世紀エヴァンゲリオン》の綾波レイに対するフリーク)だった時期があったと告白しているが、その時期の体験は「自分は綾波に壊れている」という感覚にいたようだ。

編集者の浅川のほうも、いっさいの萌え体験のない男だったらしい。オタクにも関心がない。こんな二人だったのに、それでも本書が成立したのだから、ノンフィクションとは恐ろしい。

「なぜ萌えは二次元キャラに恋ができるのか」。この謎解きを宿題に掲げて浅川と大泉は萌えを探求することにした。二人がとった戦略はひたすら取材とインタヴューをするということ、それだけである。

このやりかたは必ずしも無謀ではない。エディターシップとは「既知にこだわらず、無知を恐れず、平気で未知に向かっていく」ということに発するのだから、多少の事前調査とヒアリングとインタヴューをすればなんとかなるという方針は、それで大いに上等なのである。ただし取材先の選び方にセンスが出るし、もちろんその纏め方の腕は問われる。浅川の取材先の選択の仕方、その後の大泉の纏め方は、本書を見るかぎりなかなかだった。

エディターシップの発揮でもうひとつ大事なのは、その分野やその相手についての勝手なイメージや解釈を取材や表現の編集過程でどのように崩していけるかということにある。大泉のばあい、二次元キャラに恋をすることを、カール・ユングのアニマ論で説明できるのではないかと勝手に思っていたようだ。

アニマというのは夢にあらわれる女性のことで、人間というもの、たいてい無意識のうちにそうした女性的なもの(アニマ的なもの)と夢の中などで出会い、戯れている。ユングはそのアニマ(男のばあいはアニムス)があるからこそ、やがて実際の人間形成力を補ってその当人を成長させるというふうに見た。だとしたらマンガやアニメのキャラはそれにはうってつけだろう。アニメとはまさに「アニマ・メーション」なのだから。

ところが萌えたちはそういうキャラにアニマを感じていながらも、実際の社会的人間としてはどこか成長を拒んでしまっているようなところがある。これではユング仮説はあてはまらない。

そこで大泉はジャック・ラカンに頼ることにした。以前、新宮一成の『ラカンの精神分析』(講談社現代新書)を読んだのでそれを足がかりにしてみようと思ったらしいのだが、ラカン心理学ではそもそも「そこに女がいる」と思うこと自体が強迫神経症のあらわれで、そうだとすると恋愛のプロセスがなにもかも神経症になってしまって、全員が萌えだということになる。

こんな解釈では広すぎる。斎藤環がラカン理論でオタクを分析していたことを思い出して、あらためて斎藤の『文脈病』(青土社)や『解離のポップ・スキル』や『ひきこもり文化論』(紀伊國屋書店)などを読んでみた。『戦闘美少女の精神分析』(太田出版→ちくま文庫)に綾波レイのことが書いてあった。

「彼女の空虚さは、おそらく戦う少女すべてに共通する空虚さの象徴ではないか。存在の無根拠、外傷の欠如、動機の欠如……。彼女はその空虚さゆえに、虚構世界を永遠の住処とすることができる」とある。うっ、なんだ、これは。斎藤は「きわめて空虚な位置に置かれることによって、まさに理想的なファルスの機能を獲得し、物語を作動させることができるのだ」というのだ。

しかしこれまた、綾波レイが無根拠だというのではなく、斎藤は《新世紀エヴァンゲリオン》の作者(庵野秀明)の内面やファンの内面の動機を問うているにすぎないように思える。ここからも萌えを導き出すことはできそうにもない。

どうやらユングやラカンでは萌えはわからない。途方にくれて「はてなダイアリー」を開いてみると、萌えキャラについて、こうあった。

「コンテンツ上のキャラクターへの抽象的愛情表現。またはそれらのもつ外見または行動上の特徴への偏愛」。また「主に幼女や美少女などといった、かわいらしいもの、いじらしいものを目にしたとき、心で判断するよりも早く、脊髄反射のような感覚でおこる、非常に原始的な感覚。魅了され、激しく心が動くこと」とある。例としてメガネっ娘、バニーガール、ネコ耳などが示されている。

な、なんだ、なんだ、萌えは「脊髄反射のような感覚」や「非常に原始的な感覚」なんじゃないか。ずいぶんストレートじゃないか。これではユングもラカンもお手上げなのは当然だ。しかし大泉はこの定義のほうがいいだろうと思う。

こうしてたいして役立たなかった事前のお勉強をおえた大泉と浅川は、まずは勇躍三十年の歴史をもつコミケ(コミック・マーケット)を取材することにした。コミケは大泉が『消えたマンガ家』を書くときに毎回通った大雑踏だったから、少しは勘もヨミもあるはずだった。

Embed from Getty Images

二〇〇四年のコミケに駆けつけた。今野緒雪の『マリみて』(マリア様がみてる)を軸に予算のゆるすかぎりの同人誌を買ってみた。エロが少ないのに驚いた。もはや性行為はおヨビではないらしい。

コミケ全体では「Fate」や「げんしけん」などが盛りまくっていた。人気ゲームの「Fate」は或る町に集結した七組のマスターとサーヴァントたちが願いを叶える聖杯をめぐって争うという物語で、「げんしけん」とは物語の舞台となる大学のサークル「現代視覚文化研究会」(現視研)のこと、そこに巣くうオタクたちの日々が描かれるマンガである(アニメ化もされた)。しかし、これらからも萌えの本質は抜き出しがたい。

とりあえずコミケで知り合った二十歳ほど(一九八四年生まれ)のオタクに取材してみると、アニメからこの道に入ったのだと言う。小室ファミリー、コギャル、ルーズソックスなどの流行が嫌いで、現実の女性が髪を染めているのを見るのも避けるようになり、しだいにアニメ世界に耽溺していったらしい。

この脊髄反射はわかる。彼の説明では、女性の「かわいい」にあたるのが、ぼくたちの「萌え」じゃないですかということだった。だからこの青年は萌えとエロとをゼッタイに切り離したいと断言した。

ついでラノベ(ライトノベル)に深入り調査することにした。日経BP社の『ライトノベル完全読本』を見ると、二期連続で『マリみて』がランキング一位になっていた。大泉は全巻を読んでみたが、何がおもしろいのかどうしてもわからない。お嬢さま学校で上級生と下級生が「百合している」(女どうしの色恋沙汰)のだけれど、それがどうして萌えになるのかが合点できない。

これはやっぱり古典ラノベに戻ったほうがいいと思って、水野良の『ロードス島戦記』(角川スニーカー文庫)に挑んだ。全七巻だが、一気に通読してみると、過不足のないファンタジーとして好感がもてた。ついでに同じ水野の『魔法戦士リウイ』(富士見ファンタジア文庫)、『漂流伝説 クリスタニア』(メディアワークス・電撃文庫)も読んだが、けっこうゆるぎないものがある。作り方に自信をもっているようだ。

調べてみると、水野はアイディアのプロットをいったんRPGのシナリオにして、それをグループSNE(安田均を中心としたゲームデザイナー集団)の仲間とプレイをしてみて、その反応をいかしてラノベに仕上げていくという手法をとっていた。しかし、これは萌えというよりSFの一種だし、最近のラノベがそんなふうに書かれているわけではあるまい。大泉がそのへんに疑問をもっていたら、浅川が奈須きのこの『空の境界』(講談社ノベルス)を薦めた。

両儀式という名の女子高生がヒロインで、和服を着たまま通学をして冬にはその上に赤いレザーのブルゾンを羽織る。そんな時代錯誤な恰好なのだが、性格は読みにくく、まったく人を寄せ付けない。

物語は或るビルからの飛び降り自殺がふえているなか、主人公の黒桐幹也が両儀と出会い、その魅力に引き付けられるのだが、周囲では次々に怪奇な事件がおこっていって、殺人を含む異様な出来事や呪能的な人物が錯綜するというふうに進んでいく。上下二巻だったので、ぼくも読んでみたが、なるほど、なかなか凝っていた。

大泉は武内崇が描いた絵が萌えしているのが気にいって、あとは読み耽ったようだ。武内はもとは同人結社だったTYPE‐MOONのグラフィックデザイナーだ。

思いのほか『空の境界』が気にいった大泉は、次には奈須と武内(二人とも一九七三年生まれ)がつくったゲーム「月姫」を試してみた。こちらにもけっこうハマった。だったらこの線を追っていけば、萌え文芸のルーツに辿り着けるだろうと思い、大泉は奈須の周辺を調べていく。

奈須はどんなふうにこのセカイに到達したのだろうか。最初は菊地秀行の『エイリアン秘宝街』(ソノラマ文庫)や『魔界都市』シリーズ(祥伝社)などのホラー伝奇ものから入ったようだ。菊地はめちゃくちゃ多作で、とても全貌までは手がまわらなかったが、弟のミュージシャン菊地成孔ともどもの異才であることはわかった。ついで綾辻行人の『十角館の殺人』(講談社)でショックを受けた。

当時、綾辻や法月綸太郎などのミステリーは島田荘司を総帥とする系譜として「新本格」と呼ばれていたのだが、奈須きのこはその新本格にどっぷり耽溺し、その路線で作品づくりをすることにしたようだった。なるほど、このルートなのか。

新本格ミステリーは綾辻のデビュー以降が第三波にあたっていて、これは講談社編集部の宇山日出臣が講談社ノベルズで仕掛けて売り出していった路線だった。東京創元社の戸川安宣も新本格の新人発掘に乗り出した。

こうして綾辻、有栖川有栖、法月、我孫子武丸、北村薫、京極夏彦、西澤保彦、森博嗣、黒崎緑、山口雅也、太田忠司、奥田哲也らが次々に売れていった。かれらは新本格第二世代ともいわれるのだが、こちらの売り出しは講談社の唐木厚がプロモートした。ぼくも綾辻、我孫子、京極、森博嗣くらいは摘まみ読みしてきたものだ。

けれども、やっぱり新本格はとうてい萌えではない。奈須のルーツがそこにあったというだけのことなのである。

このあと大泉はラノベを一〇〇冊近く読む。そんなに同工異曲のスィートキャンディばかり短期に食べられるものかと呆れるが(感心するが)、仕事がらみの短期決戦だから読めるものなのだろう。

なかで、うむっと唸ったのが秋山瑞人の『イリヤの空、UFOの夏』(メディアワークス・電撃文庫)だったという。ヒロインの伊里野加奈はUFOを操れるパイロットの最後の生き残りという設定で、恋の相手の浅羽直之ともども中学二年生である。二人の恋の鞘当てには鉄人定食合戦が挿入されたり、新聞部の水前寺が発行する学内新聞「太陽系電波新聞」などが奇妙なニュースをまきちらしたりする。

さまざまな謎と謎解きも愛と悲しみの交錯もちゃんと描かれていて、大泉は村上春樹のファンでもあるらしいのだが、無人島に何を持っていくかと言われれば、村上のものより『イリヤ』を選びたいというほど、出来をほめている。

秋山は一九七一年生まれ。父親が戦争映画やガンダムや宮崎アニメが好きな軍事オタクで、秋山はそのコタク(これは大泉の造語)だった。当然、対戦ゲームにもはまって、のちに格闘シーンがみごとな『猫の地球儀』(電撃文庫)なども書いた。

小説の技能は法政大学社会学部の金原瑞人のゼミで学んだ。金原は芥川賞の金原ひとみの実父でもあって、若い頃にはハーレクイン・ロマンスの翻訳をしていた。大学のゼミからは秋山のほか、古橋秀之、早矢塚かつや、瑞嶋カツヒロ、高野小鹿、山岡ミヤらが輩出した。

このほか、ラノベで目に付いたのは築地俊彦『まぶらほ』(富士見ファンタジア文庫)、おかゆまさき『撲殺天使ドクロちゃん』(電撃文庫)、豪屋大介『デビル17』(富士見ファンタジア文庫)あたりだったという。

かなりラノベを渉猟したわりに、まだ萌えの正体には迫っていない浅川と大泉は、次にテーブルトークRPG(TRPG)に取材参加することにした。

TRPGは部室やカフェなどで数人が集まって、サイコロを振りながらRPGを遊ぶテーブルゲームである。水野良や奈須きのこがTRPGの影響を受けていたし、ここには「萌えの源流」があると聞いていたからだった。

御徒町でTRPGの店「デイドリーム」を営む槙村さんにすべてを任せた。古典的傑作の「ダンジョンズ&ドラゴンズ」(D&D)と最新傑作の「ダブルクロス」(DX)を用意してくれた。「D&D」は世界で最も早くデリバリーされたRPGで、ここから「ウィザードリィ」も「ウルティマ」も生まれた。「ドラクエ」はこの孫だ。

魔法と剣のファンタジーで、ワールドモデルが自由に設定できる。今回のワールドモデルは「ニュースモール・ロック」ということになった。直訳すれば新小岩だった。参加者は五人、GM(ゲームマスター)は槙村さん。キャラクター・シートが配られ、丸いボールを面妖に削った二〇面体サイコロを振ってゲームとトークを進めていく。能力値(力・知性・敏捷性・強靭さなど)やキャラ属性などをサイコロで決め、場面ごとにそれぞれがディスカッションしながら進展をつくっていく。

「DX」ではGMがハンサムな岡田さんに代わった。十九年前に遺跡の発掘調査から未知のウィルスが発見され、空輸中の飛行機が爆撃されたため、ウィルスが世界中に散った。このウィルスに感染すると超常能力が得られるのだが、そのかわり共感力を失う。ゲームは、超常能力で覚醒したオーヴァードと共感力を完全に失って暴走するジャームとのあいだに繰り広げられる。

そういう設定なのだが、始めてみると議論がさまざまに右往左往しておもしろい。けっこうな緊張感もある。セカイとの接触感がある。だからTRPGには不思議な高揚感があったのだが、とはいえこれまた萌えの正体を生んでいるとは思えなかった。

こうして大泉は業を煮やした浅川によって、二〇〇五年の夏のすべてを美少女ゲームに費やすことになったのである。講談社の第一別館にとじこもり、来る日も来る日も美少女ゲームにしこしこ没入した。

美少女ゲームといえば少しは聞こえがいいが、つまりはエロゲーだ。別室でなければ、できっこない。エロかわいい幼女やとびきりの官能美少女で抜けるのかどうか。それだけが集中力を保証してくれる。

まずは伝説の「To Heart」を賞味した。自分の氏名を入力し、電気紙芝居が始まると、毎朝、自分の名前に「ちゃん」を付けて起こしてくれる神岸あかりが出てきてくれる。この子と毎日学園に登校し、試験勉強をしたり、遊んだりする。弁当もつくってくれる。大泉はとても入っていけないと感じた。

ところが、こういう日々をどんどん繰り返していくと、なんとなく神岸あかりがかわいく見えてくる。髪形を変えたあたりでターボがかかる。そこへロボメイドのマルチが登場する。これがマジかわいい。犬と敬語をつかって会話をしているところなど、食べたくなる。そんなときバスケ部の矢島というやたらにカッコいい男があらわれて、あかりと付き合っているのじゃないなら俺にアタックさせろと言ってくる。断固、拒絶することにした。大泉はこのあたりでまんまとハマっていった。

こうして大泉はマルチに接近し、ロボメイドとの甘くて切ない快楽を堪能し、めでたく抜け切ったのである。

なるほど、東浩紀が『動物化するポストモダン』で明言したとおりだった。東は「『エヴァンゲリオン』以降、男性のオタクたちのあいだで最も影響力のあったキャラクターは、コミックやアニメの登場人物ではなく、おそらく『To Heart』のマルチである」と言い切っていた。

東の『動物化するポストモダン』は、オタク論および萌え論の思想化が本格的に試みられた最初の一冊である。

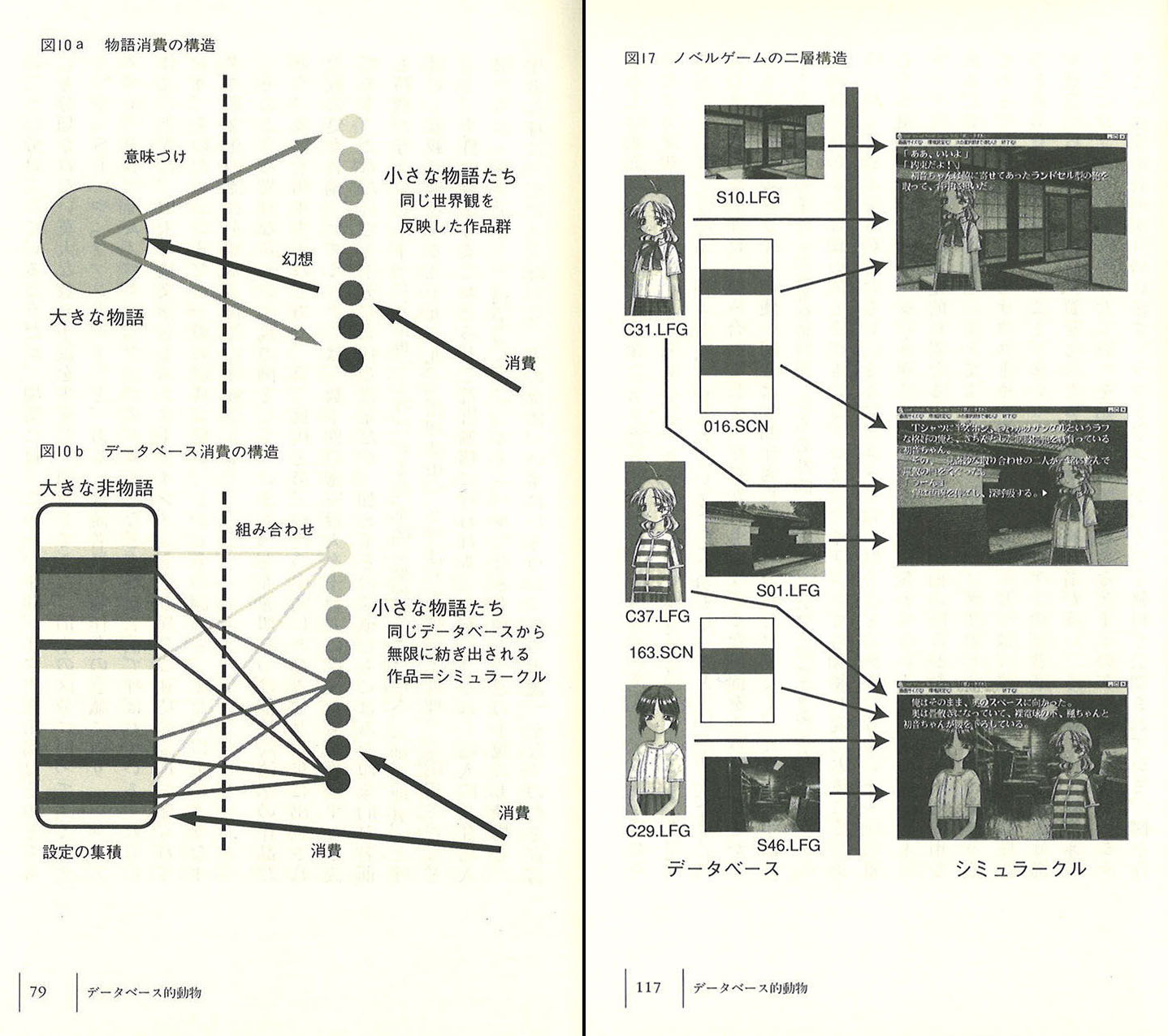

大塚英志が『物語消費論』で、八〇年代の日本は商品よりも物語を消費しているのではないか、その物語はポストモダンが否定した「大きな物語」に近いものではないかと解読したことを受けて、東は九〇年代のオタク文化では「大きな物語の消費」ではなく、むしろ「データベース消費」がおこっていると指摘した。その現象を「動物化」と呼んだのはアレクサンドル・コジェーヴの用語を借りたからだ。

九〇年代の日本の若い世代が、物語消費ではなくてデータベース消費に傾いていったというのは、SNSの波及にともなって始まりかけていた現象で、東はいちはやくその傾向を読み取ったのだった。

物語は出っ張った形象をもつものだが、データベースは情報のメタレベルのレイヤーにまみれている。それがオタクにおいて顕著になったというのは、電子ゲームの波及によっている。とくに美少女ゲームがプレイヤーをキャラクターに召喚するという動向をつくっているところが、物語的というよりデータベースのオブジェクト選択に近い現象だった。

東は続いて『ゲーム的リアリズムの誕生』において、日本のサブカルチャーには小説などの「自然主義的リアリズム」でも「まんが・アニメ的リアリズム」でも捉えられないものがあって、それはすでに「ゲーム的リアリズム」としてメタリアルに滲み出しているということを論じた。このとき、その作品例として美少女ゲーム「ONE」「AIR」などが象徴的な役割をはたしていると説明した。

大泉は東浩紀の先見の明に敬意を表しつつ、また「White Album」や「ONE」に遊びつつ、自分の「綾波レイ萌えからマルチ萌えへ」と至った萌えの正体は、ひょっとしたら彼女たちの「自己犠牲性」に宿していたのではないかと思うようになっていた。なんとなく当たっているような気がした。

綾波レイの半分は、主人公である碇シンジの母(碇ユイ)のクローンである。それなら綾波の自己犠牲性は母の自己犠牲を含んでいるはずなのだ。一方、ロボメイド・マルチの自己犠牲は主人に尽くす全きものである。その究極には打算もなく、償いもない。大泉は、この「自己犠牲する美少女」にこそ萌え感覚の発芽の秘密がひそんでいるのではないかと考える。

このことは、押井守の《イノセンス》でメイド型のガイノイド「ハダリ」を見たとき、ピンときたものだったようだ。ハダリはセクサロイドという半面をもつガイノイドである。ぼくも感心した映画作品だ(二〇〇四公開)。物語は、草薙素子が失踪してから四年たった二〇三二年、ロクス・ソルス社製のハダリが一斉に暴走して大量殺人をおこして自死したことが発端になっている。話は複雑だが、やがてハダリの正体は素子が自分自身の一部をダウンロードしていたことがわかってくる。しかしこれからの文明で、セクサロイドが氾濫したり暴走したりしたら、どうなるか。押井守はその問いに答えるためにハダリを描いたのではないか。だからハダリには萌えの要素を与えなかったのではないか。そう、大泉は考えたのである。

かなり穿った見方だが、もともとハダリがヴィリエ・ド・リラダンの『未来のイヴ』の自己犠牲っぽいアンドロイドをモデルにしていたことを勘定に入れると、この想定は当たっていなくもない。

美少女ゲームの仕上げは「Kanon」と「AIR」にした。「ONE」をつくったグループKeyが一九九六年と二〇〇〇年に発表したもので、両方ともに一〇万本を超えた爆発的ソフトだった。

「Kanon」は大泉には不得手のキャラ絵だったが、月宮あゆというメインヒロインにハマった(結局、なんだかんだと言いながらハマる)。「AIR」のほうは三部作になっていて、第一部では人形遣いの青年が海辺の村で出会った三人の少女たちと夏の物語を紡ぐというもので、プレイヤーは少女を選択してヒロインを攻略する。神尾観鈴ルートを選んだところ、トラウマ語りがベースになっていた。第二部は一挙に千年前にとんで、最後の翼人であるらしい神奈という少女が時の権力争いに巻き込まれる物語になる。神奈が母をさがすのに付き合いつつ、高野山に幽閉されていた母と出会うのだが、随身の柳也と裏葉を助けるためにオトリとなって神奈は死ぬ。第三部は方法の冒険が試みられる。神尾観鈴が体験したストーリーが、今度は観鈴が飼っていたカラスの視点でリバース・エンジニアリングされるのだ。なかなか憎い展開だ。

まあ筋書きはともかくとして、やはり東浩紀が言うように、このあたりが美少女萌えのクライマックスだったのである。このあと大泉はラノベや美少女ゲームを離れて、念のためマンガやアニメの萌え探しに向かうのだが、これは蛇足だった。本書もこのへんは萌えしていない。

ざっと、以上が大泉の「萌え潜入探検記」である。ぼくにはさっぱりのラノベやソフトがふんだんに紹介されていたが、なんとなく「萌えの正体」を矯めつ眇めつした気分になった。

その後、大泉は『オタクとは何か?』(草思社)を上梓するが、そこでは「オタクは存在しない」という宣言に至っている。萌えの原理ともいうべきオタクが存在しないとはどういうことかと思ったが、オタクについて言及すること自体がオタク文化の自己矛盾にかぶれてしまうことに、ほとほと嫌気がさしたようだった。

個人的な事情もあったらしい。大泉の息子が大学時代の二一歳で病死をするのだが、彼はオタクであることで高校時代にいじめを受けたのである。その息子のためにもオタクはいないんだと言ってやりたかったようである。

ちなみに本書には、最後のページに《エヴァ》のヒロインで、水色の髪と赤い瞳をもつ綾波レイについての六〇以上の“定義”が列挙されているのだが、これを見ると、結局のところ綾波こそが大泉の唯一の萌えの正体だったということが如実にわかる。紹介しておくが、だったら大泉は潜入探検などしなくってもよかったのである。

綾波レイとは、決して解かれることのない謎。

綾波レイとは、日本中のマザコン男とサディストのために供された贄。

綾波レイとは、かつて誰からも心の底から愛されたことのない孤独。

綾波レイとは、はにかんで頬を染める十四の女の子。

綾波レイとは、無意識の底にひそむパンドラの函の鍵穴。

綾波レイとは、本物より美しいフェイク。

綾波レイとは、使徒の流す涙。

⊕ 萌えの研究 ⊕

∈ 著者:大泉実成

∈ 発行者:野間佐和子

∈ 発行所:講談社

∈ 造本:宗利淳一

∈ 印刷所:慶昌堂印刷株式会社

∈ 製本所:黒柳製本株式会社

∈∈ 発行:2005年12月

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序章 The world of“moe‐ken”

∈ 1 ライトノベル篇

(「この本を放り出せ!」「綾波萌え」の系譜 ほか)

∈ 2 根源の渦―テーブルトークPRG篇

(萌えの源流『ダンジョンズ&ドラゴンズ』と

『ダブルクロス』 ほか)

∈ 3 美少女ゲーム篇

(オタクの世代間闘争、ラスコーの壁画、江戸の春画 ほか)

∈ 4 マンガ篇

(東大三浪のモテモテ男、ショタコン? ほか)

∈ 5 風雲アニメ篇

(大泉、萌えはじめる、アニメ萌えの指標 ほか)

⊕ 著者略歴 ⊕

大泉実成

1961(昭和36)年、東京生まれ。ノンフィクション作家。10歳から「エホバの証人」グループで活動。中央大学大学院文学研究科哲学専攻修了後、『説得―エホバの証人と輸血拒否事件』(現代書館)でデビュー、同書が講談社ノンフィクション賞受賞。『夢を操る-マレー・セノイ族に会いに行く』(講談社文庫)、『消えた漫画家』(新潮OH!文庫)、『麻原彰晃を信じる人びと』(洋泉社)、『水木しげるの大冒険』(洋伝社)など著書多数。