父の先見

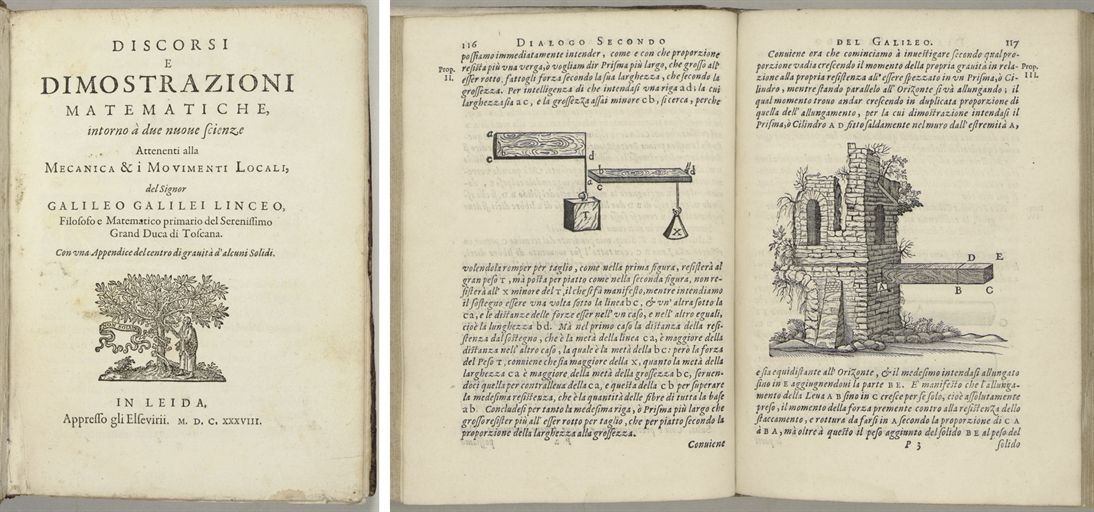

岩波文庫 1952

Friedrich Wilhelm Ostwald

Die schule der chemie,Erste Einführung in die Chemie für Jedermann 1903

[訳]都築洋次郎

編集:永見洋・中尾禎子 協力:山口和雄

装幀:中野達彦

京都の初音中学2年のとき科学部に入った。チョークという渾名の吉田センセーが顧問だ。顎がちょいとしゃくれていて、白い上っぱりをいつも引っかけ、サンダルで教室から教室へと廊下をペタペタ移動する。板書をしたあとも白墨を手離さないで喋っているので、チョークなのである。

科学部に入部すると実験室に出入りできた。部員はたった7人だったが、実験器具をいじれるのとセンセーの話が聞けるので、それだけでわくわくした。各自で研究プランを提出して吉田センセーに裁定してもらい、「じゃ、やってみい」と言われると、これを1学期で1つずつこなす。タイトルは仰々しくも「脱皮の研究」「ホコリの研究」「皮膚の研究」「落体実験の研究」「悲鳴の研究」「ツル草の特性研究」といったレイレイしいものなのだが、なんのことはない、誠文堂新光社の「子供の科学」のバックナンバーや図書館の科学図鑑や理科の参考書などをまるごとヒントにしたものばかりだ。

吉田センセーの話は顎がしゃくれているせいか、いつも断片的なのだが(ときどきむにゃむにゃと溶けていくのだが)、目の前に実験器具と試料があるので、どんな雑談的な話でもそのつど、どぎまぎできた。

いまなおありありと蘇るのは「ミセルとベシクルの冒険」の話だ。この、グリム童話のようなミセルとベシクルの話のおかげで、ぼくはその後も界面(interface)と分子間力(intermolecular force)にずっと興味をもちつづけることができた。

「ええか、わかったか、石鹼はミセル、シャボン玉はベシクルやで」「二人はキョーダイなんや」と吉田センセーは宣った。

ミセル(micelle)は、界面活性剤などの分子がある程度の濃度になると集合するコロイド状の粒子のことで、石鹼はこのミセルの独特な性質をつかってつくられる。分子には、食塩のように水に溶ける親水性分子と石油のように水に溶けない疎水性分子とがあって、なかに両方のはたらきをもつ両親媒性分子というものがある。これがミセルだ。一方のベシクル(vesicle)はこの両親媒性分子が隙間なく並んで脂質の二重層をつくりだしたもので、二分子膜の薄い袋をつくる。シャボン玉はベシクルでできている。

ミセルは単分子膜、ベシクルは二分子膜なのだが、分子膜がどういうもので、そこにはたらく分子間力が何を意味するのかはまださっぱりわからなかった。けれども、リン脂質でできた二分子膜のベシクルが細胞膜(生体膜)をつくっていたこと、石鹼や洗剤やシャボン玉の膜をつくる両親媒性分子こそが数々の「界面マジック」や「膜マジック」を演出しているのだということは、その後のぼくの生命科学観の苗床になった。ぼくは正真正銘の膜フェチなのである。

ちなみに分子間力は何かというと、分子どうしや高分子内の離れた部分にはたらく電磁気学的な力のことで、強い順にイオン間相互作用、水素結合、双極子相互作用、ファンデルワールス力などになっている。

話を戻して、中学校の理科はざっとこんなぐあいで過ぎていったのだが、次の九段高校での理科は1・2年で生物を、2・3年では物理と化学を選択した。当時の都立高校は生物が共通で、物理・化学・地学のうちの2科目が選択だったからだ。3教科とも期待していたのに、半分以上ががっかりだった。

センセーがおもしろかったのは生物だけで、初めて進化や発生や適応のマジカルな経過に興奮させられた。一番惹きつけられたのは「細胞の魔力」だったろうか。センセーが黒板に描く細胞図に、次々に染色体やミトコンドリアのぐにゅぐにゅや幾つもの引きだし線が加わっていくのに、しばしばうっとりした。

物理の授業はあまりに地味すぎた。教室の床にゆっくり沈みこんでいくような地盤沈下授業だったので、半分以上の生徒が寝ていた。よくいえばマニア風味のセンセーなのだが(いいかえると独りよがり)、ついに一度も物理的想像力というものに期待を抱かせてくれなかった。これは致命傷だ。せめてフィジカル・イメージとはどういうものかを刷り込んでほしかった。ぼくが物理にとりくむ気になったのは、大学時代に勝手気儘なコースで量子力学や相対性理論に入りこんでみてからのこと、湯川博士の家にお邪魔するようになってからのことだ。

で、最悪だったのが化学の授業だったのである。のちのち自分で化学をいじってみようという気分のカケラさえ貰えなかった。汚い万年白衣をワイシャツの上に羽織った太っちょの、エロキャベツという渾名のセンセーが授業中の半分ほどをむだ話ばかりするので、化学反応式もモル計算もさっぱり身が入らなかったし、それよりなにより「化学」というもの全般がなんだかインチキじみたイメージに染められてしまったのだ。

あらためてふりかえってみると、当時の高校理科はかなりヤバかった。化学が最悪だったのも、責任は担当教師ばかりにあったのではなく、おそらく学習指導要領がそうとう「へたれていた」か「硬直していた」のではないかと思う。

15年ほど前(2003年)に高校理科の教科書にかかわることになった。意外なことにぼくがおエラい先生にまじって「理科基礎」の教科書の監修者に選ばれたのだ(もうひとつ「理科総合」が新設された)。そこで当時の検定教科書をいろいろ見ることになったのだが、数研出版や東京書籍や第一学習社の理科教科書のいずれもが、どれもこれもいきいきとしていない。遺伝の教え方、極性の教え方、熱力学の教え方、みんなおかしい。

現場のセンセーたちとも何度か面談したが、ほとんどが冒険を避けるような雰囲気である。超コンサバなのだ。教科書メーカーの版元の担当者に訊くと、指導要領が縛っているんだという。15年前でそうだったのだから、ましてぼくの高校時代は半世紀も前の教科書だ。何かが沈殿しているか渋滞したままだったにちがいない。

ちなみにその後の化学教科書がどうなっているのか、しばらく知らないままだったのだが、2006年に講談社ブルーバックスで左巻健男の『新しい高校化学の教科書』というものが出たので覗いてみたところ、あえて“検定外教科書”と銘打ったわりにはまだまだダイナミズムに欠けていた。

左巻センセーは実験科学をおもしろく展開したり見せたりするのが得意な人で、子供に科学実験のおもしろさを伝えるとかカルメ焼きの作り方を究明するのは名人級なのに、教科書の脱構築は難しかったのだろう。せっかくなので応援もしておくが、左巻本では『暮らしのなかのニセ科学』(平凡社新書)や『病気になるサプリ』(幻冬舎新書)などが、きわどく警喩的で、ずっといい。

というわけで、ぼくの中学理科・高校理科はたいそう粗雑なままにおわったのだが、今夜はそれならばということで原点の教科書にもどることにした。ウィルヘルム・オストワルドの『化学の学校』だ。

岩波文庫で3冊分になるが、こんなに丁寧で、手元臨場的な本はいまでもめずらしい。すべて対話型で、まるで岩波文庫の中に先生1人、生徒1人の化学のミニ教室があるかのようなのだ。先生の名前は都築洋次郎の古典的な訳ではオストワルド先生だが、以下はオストヴァルトと表記する。

オストヴァルトは、電離には欠かせない「オストヴァルトの希釈律」や硝酸の製法を革新した「オストヴァルト法」で有名なノーベル賞化学者である。ノーベル賞受賞の理由は「触媒作用・化学平衡・反応速度の研究に果たした功績」というもので、これはほとんど現代化学の基本の基本を確立したというに等しい。

1853年、ロシア領リガ(ラトビア)で桶屋の子に生まれ、ドルパット大学やリガ工科大学で教鞭をとったのち、1887年からライプツィヒ大学で20世紀現代化学のあらかたの基礎を組み上げた。化学の総合化に対する信念をもっていた。

一方で哲学にも政治にも明るく、さらに色彩についての先見の明があった。ぼくが印刷に関心をもったころ、誰もがマンセルの色彩カード(Munsell Color System)を活用していたものだが、それをつくったアルバート・マンセルに多大な影響をもたらしたのがオストヴァルトなのである。マンセルの色相(Hue)、明度(Value)、彩度(Chroma)はそこで生まれた。オストヴァルトの色彩化学はさらにデ・ステイルやピエト・モンドリアンのアート活動を理論的に支えた。

思想的にはかなりの堅物だったと思う。一元論的なのだ。これはエルンスト・ヘッケルからの影響とハーバート・スペンサーの社会進化思想への共感によるのかもしれない。やがてカール・ユングがオストヴァルトの一元論を心理学にあてはめた。かれらにとっては「心も化学だった」のである。

そういうオストヴァルトが晩年になって、子供のための『化学の学校』を書いた。13歳の子供がわかることを念頭においたという。先生と生徒の会話問答様式にしたのは、ガリレオの『新科学対話』を踏襲したかったためらしい。

前半の手順がすばらしい。「物質」「性質」から始まって、「元素」「空気」をへて「化学当量」「電気分解」に及ぶまで、先生と生徒のやりとりを丹念に追っているミニ教室なのだが、それだけですっかり化学思考に慣れるようになっている。

見出しだけを追うと、物質→性質→物質と混合物→溶液→融解と凝固→蒸発と沸騰→測定→密度→形態→燃焼→酸素→化合物と成分→元素→軽金属→重金属→続酸素→水素→爆鳴気→水→氷→水蒸気→窒素→空気→炭素→酸化炭素→二酸化炭素→太陽→塩素→塩素と水→化学当量→化合量→倍数比例→気体容積の法則→電気分解……というふうに進む。基本の基本であるとはいえ、なんとも絶妙な説明手順だ。

後半は各元素の性質を次から次へと提示しながら問答を繰り広げているので、化学の多様性に遊べる。ただし、こちらはいささか古い。今日の化学参考書を補ったほうがいい。

『化学の学校』に挿入されている図は化学器具の基本ばかりだが、少年にとってはわくわくするものばかりだろう。乳鉢、濾過器、試験管、アルコールランプ、温度計、フラスコ、ビーカー、ピペット、サイフォン、ピュレット、ライデン瓶などが次から次へと登場し、かんたんな実験装置も図示されていく。

オストヴァルトは最初の数十ページで、生徒がどのように「物質」という言葉を理解できていくかという説明をする。そこがすべての出発点であるからだ。化学(chemistry)は物理学(physics)と同様に「物質」(matter, substance)を相手にする学問である。ただし物理学が物質の運動を力学的に見ていくのに対して、化学はもっぱら物質の性質を反応的に見つづける。

物質を相手にするといっても、この物質は地球にあるものだけではなく、宇宙にあるものも含む。物質の起源は138億年前に宇宙の素が光よりも速い膨張を急速におこし(インフレーション)、そのあとのビッグバンで物質が宇宙大に飛び散ったことに始まっている。化学はいまもってこの宇宙開闢以来の散らばった物質たちのすべてを相手にする。それらがどのように反応していくのかを見る。

もっともわれわれがこれまでの科学で知ってきた物質は、おそらく全宇宙の物質のうちのたった5パーセント程度でしかない。残りの95パーセントは、オストヴァルトの時代にはそんなふうに呼ばれていなかったが、ダークマター(dark matter)およびダークエネルギー(dark energy)というもので、観測不可能な状態にある。だから化学は全宇宙物質中の5パーセントくらいの物質を扱う。それは昔も今も同じなのだ。

物質たちには著しい共通性がある。すべてが100種類ほどの原子(atom)からできていること、原子は原子核をつくる陽子・中性子とその周囲をまわっている電子でできていることだ。どんな原子も原子核(陽子・中性子)・電子の構成なのだ。

ただ陽子と電子の数は原子によってちがっているから、いろいろになる。原子は水素・ヘリウム・酸素・ナトリウム・アルミニウム・鉄・亜鉛・ニッケル・コバルト・ストロンチウムなどなどの元素(element)としておなじみの姿恰好をとり、しかるべき性質をあらわし、環境条件や熱の状況によって他の物質とさまざまに反応する。

原子と元素という呼称の使い分けは気にする必要はない。原子が物質を構成する具体的な要素のことをいうのに対して、その原子を構成する性質をもつ物質をやや抽象的に元素と呼んでいるにすぎない。ほとんど同じだ。定義上は「分子を構成する単位粒子」が原子で、「原子番号の等しい原子」のことを元素という。現在、名前がまだ決まっていないものを含めて、この世には計118の元素があることがわかっている。

元素を原子量の順にうまく並べると周期表(periodic table)になる。周期表はとても美しい。科学史上、最も出来のいいポートフォリオだろう。ロシアのドミトリー・メンデレーエフの音楽的ともいうべき推理作業によって確立した。

メンデレーエフは物質たちの席の占め方にオクターブの反復や移行があると見たのだが、そのため未発見の物質を空欄にしたところ、ほどなく1875年にガリウムが、その後もスカンジウム、ゲルマニウムなどが発見され、予想した席をぴたりと占めた。

ぼくの高校の教科書には周期表でいうと、原子番号111番のレントゲンニウムまでが載っていたが、地球上で安定的にある元素(物質)は90種類になる。43番のテクネチウム、61番のプロメチウム、および93番以降の元素は、あとから人工的に誕生した。だから化学はこれらを除いた90種類(1番の水素から92番のウランまで)を相手にする。これを化学元素ともいう。たいていの化学元素には同位体(アイソトープ)があるが、化学的性質はほとんど変わらない。

周期表には原子番号、元素記号、周期、元素名、族、原子量などが表示されている。陽子が1個の水素から始まって、1マス進むごとに陽子が1つ多い元素が並んでいく。そうやってできあがった周期表は何度見ても、どぎまぎする。

ぼくは稲垣足稲にぞっこんだったころに一番右の18族のヘリウム・ネオン・アルゴン・クリプトン・キセノン・ラドンに憧れ(貴ガス族)、『全宇宙誌』(工作舎)をつくっているころには4列8族の鉄に始まる遷移金属が気になっていた。星の一生は原始星から始まって白色矮星や中性子星をへて、一方ではブラックホール化していくのだが、他方では爆発してノヴァ(新星)になる。この分岐点がどうおこるかは、鉄たちの遷移金属の動向にかかっている。かつてぼくは、そのことを「宇宙のアイアン・ロード」と名付けたものだった。

元素の周期表についての本は、手元においておくのがお奨めだ。硬いものも、子供向けのものもあるが、わかりやすいものなら若林文高の『元素のすべてがわかる図鑑』(ナツメ社)が、美しい本ならセオドア・グレイの『世界で一番美しい元素図鑑』(創元社)が、骨太のものならピーター・アトキンスの『元素の王国』(草思社)がいい。愉快なものもある。寄藤文平の『元素生活』(化学同人)などだ。

化学の初期の歴史は元素発見の歴史とほぼ重なる。古代から知られていた元素は、鉄・亜鉛・錫・鉛・水銀、金・銀・銅、それに炭素と硫黄くらいだった。多いと思うかそんなものかと思うかはべつとして、これらは元素というより人間の英知が果敢に相手にすべき材料だったろう。

なかで、なかなか採掘できない金(gold, aurum)に価値評価と関心が集中し、そのため錬金術師たちが金の生成にとりくむところとなって、いわば古代中世金属中心主義が蔓延した。この金と重金属重視の傾向は、その後の文明の価値ピラミッドを大きく規定した。金は通貨の基準となり、重金属は工業の基準となった。文明は化学的選択によって、どうにでもなってしまうのだ(のちの石油化学がいい例だ)。

錬金術師たちが何をしたかったかといえば、なんとかして「変成」をおこしたかった。変成はエリクシル(elixir)という変成促進物によっておこるとされ、エリクシルを含んでいる「賢者の石」の探索が始まった。そんな妄想にとりつかれることになったのは、遠洋航海と交易の発達にともなってアラビア圏のアルケミー(Alchemy)がヨーロッパに流入してきたからだった。

アラビアン・アルケミー(=錬金術)では水銀・硫黄・塩が3元素とみなされていたので、錬金術師たちはさかんにこれを混ぜあわせて金が変成してくるのを期待したのだが、そんなことはおこりっこなかった。

1661年、こうした錬金術にケリをつけるべくアイルランド出身のロバート・ボイルが登場して『懐疑的化学者』を著した。このとき〝alchemy〟が〝chemy〟になり、それが〝chemistry〟に昇格していった。

ボイルはかなり興味深い人物で、弱視と病弱と戦いながらロバート・フックを助手にしたり、ガリレオに教えを乞うたりしながら、空気ポンプ、永久照明、沈まない帆船、睡眠薬などの開発研究に打ちこんだ。もともとは錬金術師だった。

ちなみにその後、元素がどの程度発見されていったかというと、中世は砒素、アンチモン、ビスマス、16世紀で白金、17世紀でリンくらいが付け加わったにすぎない。だから本格的化学はこのあとでやっと起爆するのである。それは18世紀が気体の発見に始まったことに象徴される。窒素、水素、酸素、塩素が発見された。

17世紀、ヤン・ファン・ヘルモントが木炭を燃やして出てくる気体を「森のガス」と名付けた。ガスという命名はカオス(chaos)にもとづく。ジョセフ・ブラックは石灰石を燃やしても「森のガス」が出ることを示した。

それまで何かが燃えるのはフロギストンという“燃素”によるものだと仮定されていたのだが、その正体がわからなかった。ダニエル・ラザフォードは二酸化炭素の中ではロウソクが燃えないことを認め、ヘンリー・キャヴェンディッシュは酸と金属が反応したときにもガスが出ることを発見して、フロギストンの正体は「森のガス」そのものだろうということになってきた。キャヴェンディッシュはそれが空気の重さの4分の1であることにも気がついた(キャヴェンディッシュは水素も見つけた)。

ついでジョセフ・プリーストリーが酸素を発見した。プリーストリーは当時の科学的文人を集めたサロン「ルナ・ソサエティ」の主宰者でもあった。ぼくが長新太や楠田枝理子や鎌田東二らとジャパン・ルナ・ソサエティを遊んだのはプリーストリーに肖ったためだった。

ここにアントワーヌ・ラボアジェの時代がやってくる。ついに酸素のはたらきを解明してみせたのである。1789年のラボアジェの『化学原論』こそ本格的な化学の誕生だった。物質は反応の前後で質量を変えないこと、元素そのものも消滅しないこと、この二つの法則は、その後の化学の「ものさし」になっていく。ラボアジェの実験はいまでもペリカンフラスコ(ペリカンが両翼を広げたようなフラスコ)で再現できるのだが、ぼくは“こいつ”が大好きなのである。

18世紀は気体の発見とともに、コバルト、ニッケル、マンガン、モリブデン、チタンなどのおびただしい元素の発見が続いた。とくに1755年から1810年までの約半世紀でマグネシウム、バリウム、ストロンチウム、ナトリウム、カルシウムなどが次々に発見されたのは、ハンフリー・デービーによるところが大きい。デービーは電気分解フェチだった。

ぼくが思うには、化学好きにはまずもって、気体フェチと溶液フェチと電池フェチがいるのではないか。ぼくは小学校以来の電池フェチで、そのぶん長じるにしたがって物理のほうに関心が寄っていった。これとはべつに、また分析フェチと反応フェチがいる。ぼくはどちらかというと反応フェチだが、分析フェチこそが化学の体系化に貢献した。しかし現代の化学をリードしているのは大半が合成フェチなのである。このフェチには工業感覚が富んでいる。

こうしてしだいにオストヴァルトの化学時代になっていったのである。オストヴァルトは電離フェチだったのではないかと想像する。

原子は相互に組み合わさって分子やイオンになる。分子やイオンは物質がその性質を保ったまま分割できる最小の単位である。化学はそうした分子結合や分子反応やイオン状態を分析したり解析したりする。イオンは原子から電子が飛び出たり飛び込んだりしている状態のことをいう。原子や分子がある程度集まると、そこで特徴的な性質をもった「相」(phase)をつくる。そうすると大きくは固体・液体・気体(物質の三態)になる。このうち気体が電離するとプラズマになる。オストヴァルトはこの電離現象に分け入ったのだ。電離フェチでなかったはずがない。

なんだか中学時代以来の思い出ばかりの印象記に終始してしまったが、『化学の学校』は佳き日々の理科教室が再現されている化学函のような3冊である。なんとしてでも手元においておかれるのがいい。

⊕ 化学の学校 ⊕

∈ 著者:オストワルド

∈ 訳者:都築洋次郎

∈ 発行者:安江良介

∈ 発行所:株式会岩波書店

∈∈ 発行:1952年9月25日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 初版の序

∈ 一 物質

∈ 二 性質

∈ 三 物質と混合物

∈ 四 溶液

∈ 五 融解と凝固

∈ 六 蒸発と沸騰

∈ 七 測定

∈ 八 密度

∈ 九 形態

∈ 一〇 燃焼

∈ 一一 酸素

∈ 一二 化合物と成分

∈ 一三 元素

∈ 一四 軽金属

∈ 一五 重金属

∈ 一六 続酸素

∈ 一七 水素

∈ 一八 爆鳴気

∈ 一九 水

∈ 二〇 氷

∈ 二一 水蒸気

∈ 二二 窒素

∈ 二三 空気

∈ 二四 炭素

∈ 二五 酸化炭素

∈ 二六 二酸化炭素

∈ 二七 太陽

∈∈ 解説

∈∈ 改訳のことば

⊕ 著者略歴 ⊕

ヴィルヘルム・オスワルド

1853–1932年。ドイツ(バルト・ドイツ人)の化学者。オストワルトあるいはオストワルドとも呼ばれる。1909年、触媒作用・化学平衡・反応速度に関する業績が認められ、ノーベル化学賞を受賞した。ヤコブス・ヘンリクス・ファント・ホッフやスヴァンテ・アレニウスと共に物理化学という分野を確立した1人とされている。