意識は傍観者である

脳の知られざる営み

早川書房 2012

David Eagleman

INCOGNITO ―― The Secret Lives of the Brain 2011

[訳]大田直子

編集:伊藤浩

カール・ユング(830夜)は「私たち一人ひとりの中に、私たちが知らない別の人がいる」と書き、ピンク・フロイドは「僕のあたまの中に誰かがいるが、それは僕じゃない」と歌った。

本書は、われわれの内面でおこることの大半には「意識が関与していない」ということを述べた一冊だ。意識をどう捉えるかによっては(どう定義するかによっては)かなり大胆な見方のようだが、実はそれなりに妥当な見方でもある。

ここで「内面」というのはもちろん脳のことで、「意識が関与していない」というのは、脳はわれわれの意識がどうかかわるかとは関係なく(意識を主語とすることなく)、生活や思考のためのさまざまな選択や決定をしているということをさす。意識が選択や決定にかかわっていないと言っているのではなく、ごくごく小さな役割しかはたしていないというのだ。

意識が主語ではないかもしれないという見方は、デカルトの「我思う、ゆえに我あり」とはまったく相容れない。意識は脳の中枢活動の中心ではなくて、どこか遠いはずれのほうにあると言っているようなものであるからだ。この立場をとると、意識(デカルトの我)には、脳がやっている活動のかすかな気配しか伝わってきていないことになる。

このことに最初に気がついた一人はライプニッツ(994夜)だった。非デカルト的だったライプニッツは、われわれには自覚されない「微小知覚」(petit perception)のようなものがあって、それらによって心や悟性や知性が支えられているかもしれないと推測した。ライプニッツはさらに、意識にはのぼらない希求と欲求(appetitions)があるだろうとも予測した。『人間知性新論』に書いてある。

このような見方を理解するには、脳のこと、ニューロンのこと、知覚のこと、意識のこと、気分のこと、思考のこと、夢のことなどを少しずつでもいいから掴まえて、これらを巧みに組み合わせていく必要がある。本書はそのことを促すために書かれた。

著者はベイラー医科大学の脳科学者で、やたらにセンスはいいが、本格的な仮説を構築するというタイプではない。TEDのトークも大いに受けていたけれど、きわめて暗示的だった。

しかしこの問題に切り込むには、暗示的に意識の正体を見るということも、けっこう大事なのである。

TEDトーク「人間に新たな感覚を作り出すことは可能か」

いまさら強調するまでもなく、脳はとんでもないことをやってのけている。ごくおおざっぱに言っても、脳にはニューロン(神経細胞)とグリア細胞という細胞が何千億個も集まって、その細胞ひとつずつが大都会ほどにこみいったものになっている。それぞれの細胞には全ヒトゲノムが入っているし、それらの細胞たちは何十億という分子をやりとりし、細胞どうしで毎秒何百回も電気パルスを送りあっている。

典型的なニューロン1個は近隣のニューロンとのあいだで約1万個ほどの結合部をもっているだろうから、これらが何十億もあるとすると(もっとあるかもしれない)、脳の組織の1立方センチですら銀河系の星くらいの結合がおこっていることになる。

そうした細胞どうしがつくりあげているネットワークは気が遠くなるほど複雑で、われわれの持ち合わせの言語ではまったく言いあらわせないし、数学をもってしても、及ばない。おそらくかなり新しい数学が必要だろう。

こんなに複雑で途方もない脳が何をしているかというと、われわれの一刻一刻のジャッジや行動を導くためにひたすら計算をしている。その計算はほぼ自動操縦的である(このことをあらわせる数学は、まだない)。

その計算プロセスに意識がかかわっているかどうかというと、おそらくはごくわずかしかかかわっていない。本を読む、嫉妬する、魅力的な服装をする、油っこい料理が食べたいといったことは、もちろん脳の営みによっているのだけれど、それを意識が判断しているとか、自己意識が決定しているとかというふうに見ないほうがいい。

幼児のことを思い浮かべればいい。幼児は本を読んだり、嫉妬したり、油っこいものが食べたいとは思っていないが、そのうちそういうことができるようになる。オトナになるとは、残念なことだが、そういうことなのだ。そういうふうになっていくのは、幼児の脳が記憶や記録の蓄積によってどんどん複雑になっていって、そのようなことができる計算プロセスを脳がやってのけられるようになったからなのである。

それなら意識はどうしてあるかといえば、きっとヒトの脳の活動にとって何か有利なことがあるから発生したのだろう(いまだ意識の生物学的起源はわかっていない)。言語によるコミュニケーションや数学記録によって取引を進行させるためにも、意識は強固になっていったのだろう。しかしだからといって、脳の活動は意識エンジンで動いてきたわけではなかったのだ。

1967年ロシアの心理学者アルフレッド・ヤーパスが行った実験。同じ絵でも、質問によって目の動きが変わることを明らかにした。

左上は(1)自由な観察だが、右上からは順に(2)家族の経済状況、(3)人々の年齢、(4)到着する前に何をしていたか、(5)人々が着ている服は何か、(6)どれくらいぶりに家族にあったか、と質問している。『意識は傍観者である』p46

イーグルマンは「意識は新聞のようなものではないか」と言う。大都会に暮らしている者が自分が所属している社会でおこっていることを知るには、新聞を読むか見るかするのが手っ取り早いように、意識もそのように、脳でおこっていることをとりあえず要約している新聞みたいなものではないか。そう言うのだ。

ただし、大都会の住人は新聞を読んでも、その出来事の情報要約を自分が関知したことだとか、自分が発見したことだとかとは思わないのだが、脳の中の意識新聞はそこが変なのだ。「これは自分なんだ」と思ってしまう。

なぜ意識はそんな「ひとりよがり」をするかといえば、脳は脳がしていることを自慢(アピール)しないようになっているからで、いいかえれば脳は自分の活動を表出してはいないからである。そのため、意識(デカルト的自己)がその要約を代わって言ってしまうのだ。脳のほうは計算プロセスやその結果を隠したいわけではない。

脳が活動を表出するようにはできていないということ、なぜそうなっているのかということについては、いいかえれば脳の中の活動をどうしたら覗けるのかということについては、ずっと以前から研究の対象になってきた。

1824年にヨハン・フリードリヒ・ヘルバルトは、人間には観念というものがあって、それによってさまざまな思考や行動が推進されているのだろうとみなし、それならひょっとするとその観念を構造化したり数学化できるのではないかと考えた。

観念には二通りの動向があり、ひとつには或る観念は逆の観念と対立してそのたびに先行する観念が弱くなり、もうひとつには類似した観念はつながりやすくなって浮上するのではないか。だとしたら、この差し引きが意識となって残っていくのではないか。そう考えたヘルバルトは、これを「統覚量」と名付けた。意識と無意識のあいだに境界線のようなものがあって、そこを統覚量としての数学構造にできるのではないかと見たのだ。

あまりに冒険的な試みだったので、観念や意識の数学化はつくれなかったのだが、このヘルバルトの考え方はエルンスト・ウェーバーやヨハネス・ミュラーによって「精神物理学」として研究されるようになり、人間の感知力や反応力が測定できるという可能性の研究になっていった。

ミュラーは視覚の感知力を実験研究しているうちに、意外なことに気が付いた。目に光を当てること、目に圧力を加えること、目の神経を電気的に刺激すること、この3つのいずれを試しても、視知覚が同じように反応したのだ。

このことからミュラーは、人間の知覚は外部の世界を直接に認識しているのではなく、神経系の信号の明滅を認識しているのだとみなした。

1886年、ジェームズ・マッキン・キャッテルが「脳のはたらきにかかる時間」という論文を発表した。この論文の検証はうまくはいかなかった。赤い光や緑の光の閃光を感知した被験者がボタンを押す程度では、ろくなことがわからなかったからだ。しかし、もしこのような実験によって脳の内部活動の測定ができるようになれば、脳と知覚と思考とのあいだに何があるのか、わかってくるだろうという予想をたてられるようになってきた。

ヘルマン・フォン・ヘルムホルツは重要な疑問をもった。人間はたったいま見ている視覚像をきちんと説明できないのではないか、それは言葉が追いつかないからではなく、もともと脳が視覚像を細かく計算していないからなのではないかという疑問だ。

この疑問に答えるのは容易ではなかったが、脳は視覚によって入ってくるデータについて、そのすべてを点検しているのではなく、その中から判断の憶測に必要なものだけをピックアップしているのではないかとヘルムホルツは考えた。もしそうだとしたら、脳にはわずかな情報からでも全体を組み立てるラフスケッチ機能があるということになる。

ヘルムホルツは、このことが成立しているとすれば、脳はそのつど何かを判断しているのではなく、以前の情報の蓄積を役立たせているのであろう、それらと新たな入力信号を組み合わせて「憶測を推進させている」のであろうと考え、このはたらきを「無意識の推論」と名付けた。無意識が推論しているというのは、意識はこの推論のプロセスにはかかわっていないということを暗示していた。

どうやら脳は3Dモデルで視覚像を認知しているのではなく、0・8Dモデルや2・3Dモデルでも、そこに過去情報を併せて活用できるようになってるらしいのだ。

ついで、力学と感覚物理学の両方を追求していたエルンスト・マッハがゲシュタルト認知のしくみや錯覚や錯視に着目して、認識も科学の対象になりうることを示し、神経科学の泰斗チャールズ・シェリントンが「心は神経の活動プロセスや要素を経験していないくせに、心は意識を生み出している」ということに着目して、心や意識と神経活動には隙間があるという予測をたてた。

こうして20世紀の「意識の科学」の準備と、それと同時にその限界を探求する研究が始まっていったのである。

イーグルマンがこのあと暗示していく話はけっこうおもしろいものだが、いったい何を確実な組み立て材料につかっているのかが、いまひとつはっきりしないので、どこかふわふわしている印象がある。

そうなってしまうのは、少壮のイーグルマンの実験力や推理力が乏しいからだとはかぎらない。今日までの「知覚の科学」と「意識の科学」と「思考の科学」がそれぞれ確立していないからでもある。あるいはこれらを統合する認知科学の道が拓けていないからでもある。

認識の科学が確立しにくい理由はいくつかある。乗り上げる暗礁のひとつに幻覚や幻聴や幻肢の問題がある。

白内障などで視力を失った者が目の前にないものを掴もうとしたり、事故で腕を失った者が幻肢を感じたり、その場で誰も話などしていないのにはっきりした幻聴が聞こえたりするばあい、それをどう説明するかが難しい。精神の混乱だろうという説、体験者が擬似幻覚にしてしまっているのだろうという説、科学者がそのような幻覚が生じる回路をつきとめていないという説(そういう回路があるという説)、いろいろだ。

この問題から脱出するには、正常な知覚と幻覚の知覚との区別の仕方を変える必要がある。正常な知覚は外部入力によってフィックスされているだけで、幻覚や幻聴は外部入力に縛られていないだけかもしれないからだ。

この見方を採るとすると、正常な知覚も幻想的な知覚もその正体はほぼ同じものだということになる。外部入力部が知覚像をスキャンしたかどうかだけのちがいになる。

もうひとつには、研究者たちが脳をコンピュータに見立てすぎてきたという問題がある。脳は入力と出力をもつ推論装置で、最終的に結果を出そうとして計算を「前に」進めているというふうに見ると、認識の科学の道筋がコンピュータ的になりすぎてしまって、辻褄があわなくなるのだ。

それよりも、脳には無数のフィードバック・ループがあって、その複合的な入れ子状態そのもの、再帰的な重合状態そのものによっても、適宜、結論を得ていると見たほうがいいのかもしれない。これは「ループ脳」という見方になるのだが、とはいえループ脳がどんなしくみになっているのかは、まだわかっていない。

脳が「外界についての内部モデル」をもっていると考えすぎるのも問題だ。神経科学者のドナルド・マッケイが一次視覚野の研究をしてこのかた、この問題はさまざまに取り沙汰されてきた。

主要な見方は、一次視覚野は網膜からどんなデータが入ってくるかを予測するために内部モデルをつくっているというふうに見るのだが、その後、視床や視床下部のはたらきが詳しく研究されてくると、視床が目から入ってくる情報とすでに予想された情報との差異を報告しているらしいことがわかってきた、脳は、感覚入力と内部予測との比較を能動的にやっているようなのだ。

そうだとすると、われわれの意識は感覚入力が予測に反するときに生じているのかもしれないということになってくる。

「知覚の科学」と「意識の科学」と「思考の科学」がなかなか確立できないのは、またそれらが統合できないのは、われわれが感性と知性を分けすぎてきたせいでもある。そのため、本能と理性を別々に勘定するようになり、それをやりすぎて、感情のシステムと知能のシステムとの折り合いがつかなくなってきた。

この混乱をのりこえるために、いろいろの提案がなされてきた。たとえば心理学者のウィリアム・ジェームズは「人間の理性は本能を超越したために生じたのではなく、もっとたくさんの本能にもとづいてるからだ」とみなし、分離脳を研究したロジャー・スペリーは二つの脳半球は互いをライバル視するチームを構成しているとみなし、脳科学者のポール・マクリーンは「三つの脳」を仮説して、ワニの脳とネズミの脳とヒトの脳がごっちゃになっている可能性を指摘した。

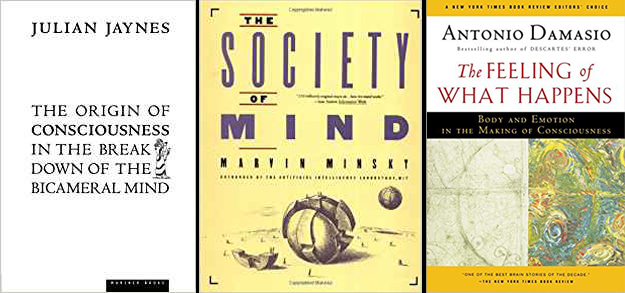

一方、大脳考古学のジュリアン・ジェインズ(1290夜)は、脳はもともと左脳が右脳の指示を受けるだけだったのが、やがてバイキャメラル・マインド状態(二分心状態)になって両脳の折り合いをつけるようになって、意識を生じさせることになったと考えた。認知科学のマーヴィン・ミンスキー(452夜)は感情システムと知能システムのあいだにはいくつものサブエージェントやサブルーチンが動いているのであって、意識や心はこのサブシステムの組み立ての中から生じていると仮説した。ジェインズの仮説やミンスキーの仮説については、ぼくも千夜千冊で議論しておいた。

脳科学者のアントニオ・ダマシオ(1305夜)は、感情システムと知能システムのあいだをつないでいるのは身体のマッピング機能(ソマティック・マーカー)のほうで、その身体図式を内界と外界のあいだに加えないと深い議論は発展しないだろうと考えた。

いずれも傾聴すべきところがある仮説だが、これらを統合する見方はまだ準備されていない。ただこれらからは、折り合いがつかないことが認識の科学の座礁をもたらしているのではなく、むしろ「折り合いがつかないところが意識を形成している」のだという見方が浮上するのだと思われる。

左から、

Julian Jaynes“The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind”

Marvin Minsky“Society Of Mind”

Antonio R. Damasio“The Feeling of What Happens ”

どうしたら「折り合い」の科学に向かえるのだろうか。イーグルマンは、ヤーコプ・フォン・ユクスキュル(735夜)の「環世界」(ウムヴェルト)といった見方が必要だろうと言っている。生物には外界の環境世界と内部システムとが分かれてあるのではなく、これらを抜き合わせた「環世界」ともいうべきシステムが最初から発動しているのだという見方だ。

環世界のことはわれわれにもあてはまる。われわれも意識や言語を使えるようになる前から、外部モデルと内部モデルが最初から組み合わさって(抜き合わさって)、われわれの脳にビルトインされてきたのである。われわれは、そういう複合フィルター上にいるのだ。

このように見ることはぼくも大賛成だ。おそらくそう考えるしかないはずである。われわれは太古の時代から、また幼児の日々から、この「抜き合わせ」をいじりつづけてきたのだ。認知科学はもっと早くにユクスキュルの見方を採り入れるべきだった。

どうやら「我思う、ゆえに我あり」ではなかったのである。「脳動く、ゆえに我覗く」という程度なのだ。

われわれが「抜き合わせ」の環世界とともにあるとすると、さて、それで意識は何だということになるのか。

おそらく、意識はこの重ね合わせやズレぐあいをモニターするために発達してきたものだったのである。意識はモニタリング・スクリーンに映っている現象なのだろうということになる。あるいは意識はモニターそのものではないか、意識は傍観者なのではないか、ということになる。

はたして意識は傍観者にすぎないのかどうか。

イーグルマンはすっかりその気になっているが、本書によって意識の正体が納得がいくように説明されているかというと、本書をいくら読んでもそういう気持ちにはなりきれない。

イーグルマンが「自己」や「私」についてまったく言及しなかったこと、言語や思考プロセスや脳計算のしくみの問題をまったく扱わなかったこと、記憶と想起の関係にふれなかったことにも、不満がのこる。

が、今夜はこのくらいにしておく。さらにこのような問題に迫っていくには、昔から「心脳問題」とよばれてきた大問題に深入りする必要があるし、この手の議論の分岐点になりつつあるデイヴィッド・チャルマーズが『意識する心』(白揚社)で議論したような「脳のハードプロブレム」と「脳のソフトプロブレム」の関係を引き取ることも必要だ。

今夜の問題に関心がある向きは、たとえばトッド・ファインバーグらの『意識の進化的起源』(勁草書房)、クリストフ・コッホの『意識の探求』『意識をめぐる冒険』(岩波書店)、ジョリオ・トノーニの『意識はいつ生まれるのか』(亜紀書房)、マイケル・ガザニガの『〈わたし〉はどこにあるの』(紀伊国屋書店)、ゲオルク・ノルトフの『脳は意識をいかにつくるのか』(白揚社)、アンディ・クラークの『現れる存在』(NTT出版)、スタニスラス・ドゥアンヌの『意識と脳』(紀伊国屋書店)などなどを覗いてみるといいだろう。

そのうちぼくもこれらのうちの何冊かを千夜千冊しようと思うけれど、これらのなかには、意識は傍観者やモニターではなくて、やはり脳の活動の重要なエンジンであるという反論もいくつかまじっている。

⊕ 意識は傍観者である ⊕

∈ 著者:デイヴィッド・イーグルマン

∈ 訳者:大田直子

∈ 発行者:早川 浩

∈ 印刷者:中央精版印刷株式会社

∈ 発行所:早川書房

∈∈ 発行:2012年4月6日

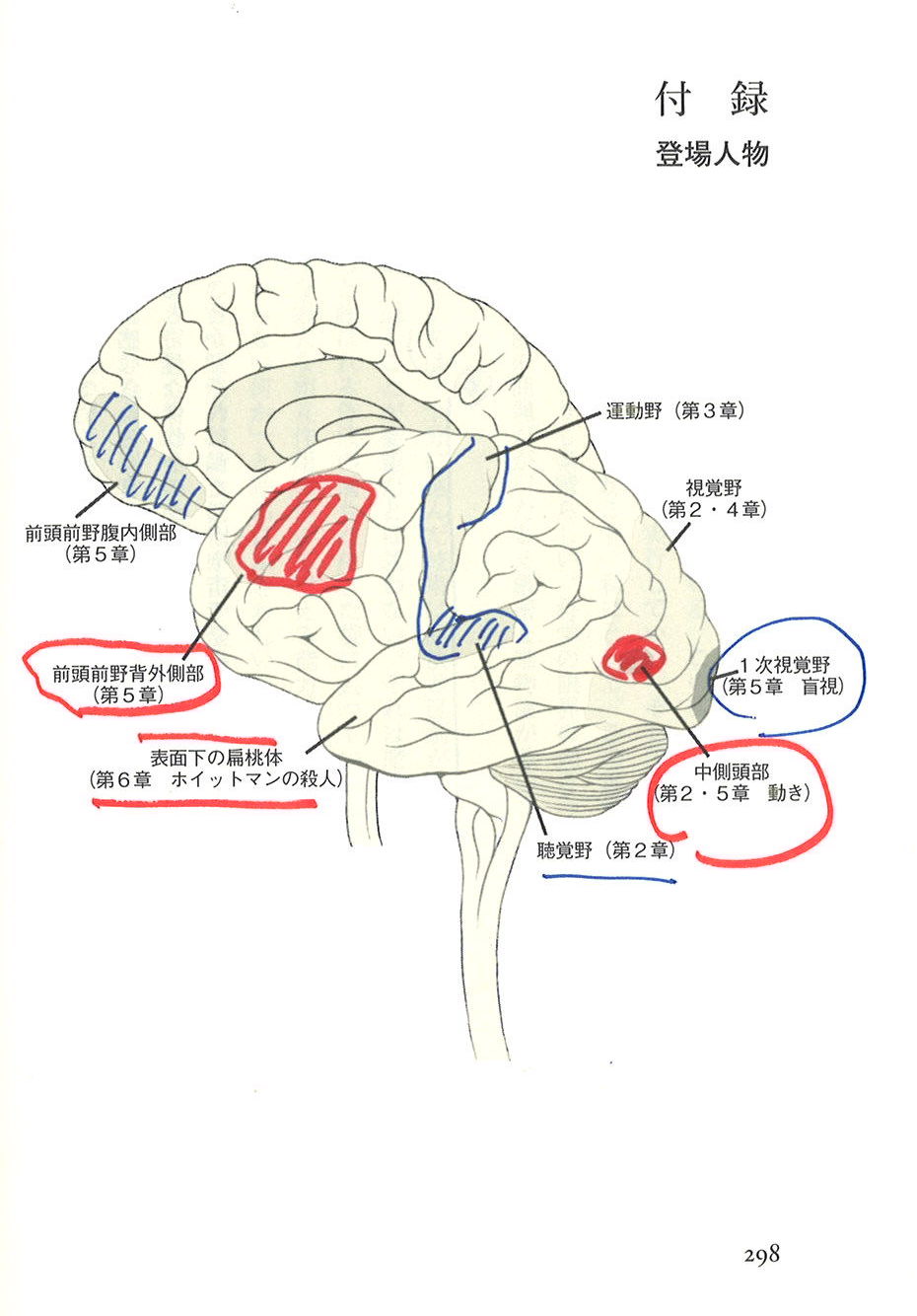

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 第1章 僕の頭のなかに誰かがいる、でもそれは僕じゃない

∈ 第2章 五感の証言―経験とは本当はどんなふうなのか

∈ 第3章 脳と心の隙間に注意

∈ 第4章 考えられる考えの種類

∈ 第5章 脳はライバルからなるチーム

∈ 第6章 非難に値するかどうかを問うことが、なぜ的はずれなのか

∈ 第7章 君主制後の世界

⊕ 著者略歴 ⊕

デイヴィッド・イーグルマン

アメリカ、ニューメキシコ州生まれ。イギリスのライス大学で英文学を修めたのちにベイラー医科大学で神経科学のPh.D.を取得。現在は同大学で認知行動学研究室を主宰する神経科学者。《サイエンス》《ネイチャー》等に科学論文が多数掲載されており、著書に英米でベストセラーとなった本書INCOGNITOのほか、『脳神経学者の語る40の死後の物語』、『脳の中の万華鏡』(リチャード・サイトウィックと共著)などがある。