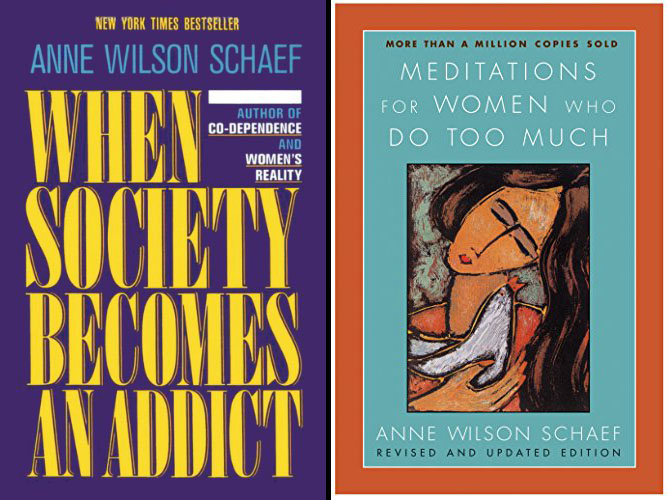

嗜癖する社会

誠信書房 1993

Anne Wilson Schaef

When Society Becomes An Addiction 1987

[訳]斎藤学・加藤尚子・鈴木真理子

編集:松山由理子 協力:加藤尚子・鈴木真理子

装幀:universtudio

誰だって、何かに依存して生きている。家族に依存し、仕事に依存し、ペットやゲームに依存し、耳から入るイヤホン音楽や口の渇きを癒す缶ビールや、スマホの見聞やラインの応接や、サッカー練習や車のドライブや合コンに依存する。ぼくは本来がたいへんふしだらな心身の持ち主だから、親しい者やスタッフに依存し、本とノーテーションに依存し、連想と逸脱という方法に依存して生きてきた。

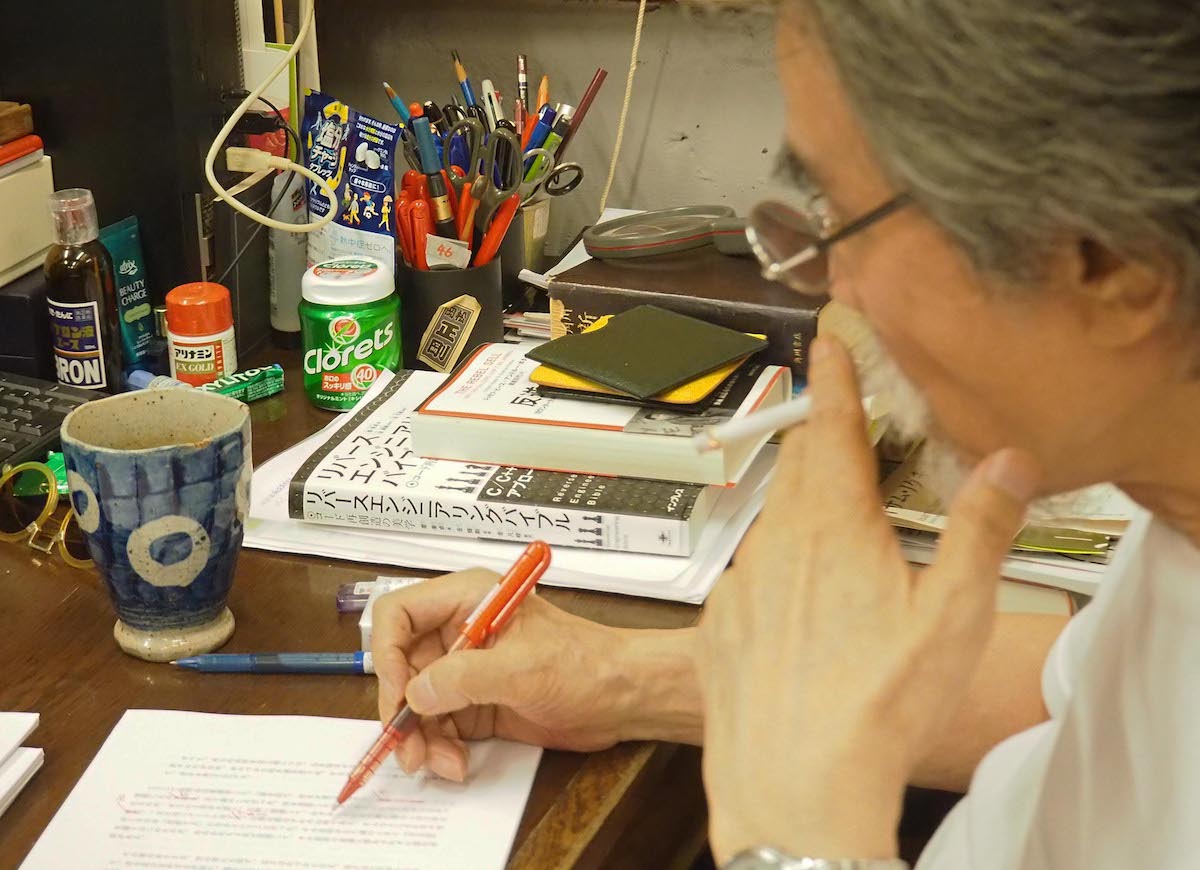

そんなぼくから、夜更かし、喫煙、あれこれ雑談、おかき、本の貪り読み、信頼スタッフ、俳諧味、憧れ主義、夏のソーメン、クロレッツ、A4ペーパー、お茶、よき友、神社仏閣、赤と青のVコーン、老眼乱視のメガネ、おにぎり、ノートパソコン、ダダとパンクな感覚、キンカン、何本かの毛筆、スイカと桃、冷暖房機、ヨウジの黒い服、ワープロ書院、葛根湯、陶芸を見る時間、ガリガリ君、かっこいい仕事相手、咳止めブロン、扇子、ゴルチェのサングラスを取ったら、すぐにひからびる。

誰だって、さまざまな習慣や嗜癖や趣向をもっている。なんらの依存もせず、どんな習慣もない人間生活なんて、ない。文化とは依存と習慣と嗜癖で成り立っているとさえいえる。

いや、人間の正体のかなりの部分が依存と習慣と嗜癖でできていると言ったほうがいいだろう。だから、いろいろな人物のそういう依存と習慣と嗜癖をつぶさに見ていけば、いくらだって小説が書けるだろうし、落語もコントもパスティーシュ(模倣作品)もどんどんつくれるだろう。宮武外骨はそういう雑誌づくりをし、井上ひさしはそういう作劇術を実践していた。

ところが一方、世の中では過度の依存や習慣を戒めてきた。麻薬だけでなく、広範にわたる薬物依存や飲酒習慣を咎めてきた。そういうものは中毒だというのだ。あるいは悪しき嗜癖だというのだ。

社会というもの、そうした習慣の依存症や嗜癖の常習犯にはきびしく接し、かれらがもたらす家族や法人や周囲への迷惑と危険を取り除こうとしてきた。依存と習慣と嗜癖で社会文化や生活文化が成り立ってきたというのに、さらにはさまざまなクセで表現世界が成り立ってきたというのに、依存しすぎや特定の習慣はいつのまにか社会問題になってしまったのである。

生物学的には習慣や嗜癖の定着は「進化」や「適応」や「分化」のひとつのあらわれである。動物の生きざまはほとんど習慣と嗜癖によっているし、たいていの生態系は動物たちの習慣や嗜癖によってニッチを分けてきた。ユクスキュルはそのことによって、生物と環境とは互いに「抜き型」の関係を持ち合っていると言った。

同じことが人間社会にも、けっこうあてはまる。適度な習慣と嗜癖がなければ、家の間取りや家具は決まらず、洋服やファッションの流行もなく、スイーツや焼肉屋もはやらない。イオンやセブンイレブンの品揃えはありえない。大半の芸術やスポーツだって、ピアノから野球やボルダリングにいたるまで、お絵描きから競輪やヒップホップまで、もともとは何かに依存してみたい衝動から発達してきたわけである。

精神医学や社会病理学では、このようなことを一応の前提にしていながらも、長いあいだ「嗜癖」(addiction)と「中毒」(poisoning)と「習慣」(habit)と「依存」(dependence)とを、ときに区別し、ときにごっちゃにしてきた。ぼくなら、すべてはアディクションとみなしていいと断言したいのだけれど、そうはいかないらしい。

かくていまでは、「お酒が好きだ」と「アルコール中毒」とが、「惚れっぽい」と「性愛過多」とが、仲を引き裂くかのごとくに截然と分断されるようになったのである。タバコ好きなどは、すべて危険な習慣だとみなされつつある。

清潔でありたいということと一日に二〇回も手を洗わないではいられない潔癖症になることとのあいだには、何の「隔たり」があるのだろうか。酒を嗜むということと毎晩浴びるように酒を飲む「アルコール中毒症」とには、何の「過ぎたるは及ばざる」が介在しているのだろうか。

ぼくの知人の奥さん(タレントさん)には、部屋の中に埃が少しでもあるとじっとしていられなくなる性分がある。だからしょっちゅう家中の掃除をし、そのため旦那(政治家さん)は家では何もできなくなった。泉鏡花がそうだったのだが、ずっと以前からバイキン恐怖症というものもあって、のべつまくなく手を洗ったり、オキシフルで消毒したりする。いまでは潔癖症とか不潔恐怖というらしいのだが、これらは正真正銘のビョーキなのである。

こういう例はいろいろあるのだが、それを何かの社会的オーダーの基準にして、隔離や治療の対象にする必要がどうして生じたのだろうか。かつての疫病隔離やハンセン病隔離とはちがう。依存症はあくまで個人のアディクションなのである。「おたく」がそうだったように、それらはたんなる趣味だったのだ。それがついつい清潔にしたくなりすぎたり、ついつい相手のことが気になりすぎたり、ついつい飲みすぎたりした。ところがこれを許さない社会がしだいに力をもってきた。

今日の精神医学や社会病理学の趨勢は、嗜癖と中毒を両方とも「オブセッション」(obsession)によるものだとみなす。もともとはオブセッションはシャーマニックな憑依や自然に対する恐怖などを含んでいた言葉なのだが、精神医学ではほぼ強迫観念をさす。手洗い強迫、掃除強迫には、「アルコール中毒」や「コカイン中毒」とともに強迫性障害(Obsessive Compulsive Disorder)という病名もつく。医師や看護師やセラピストたちは「OCDの患者さん」などと言う。

よせばいいのに、嗜癖にもいろいろな分類がつく。タバコや薬物や食物による過食症はサブスタンス・アディクション(物質嗜癖=摂取の嗜癖)で、ギャンブル依存や買い物依存やセックス依存は行為のプロセスに溺れるのでプロセス・アディクション(過程嗜癖)という。ワーカホリックはプロセス・アディクションの典型だ。

ストーカーや窃視症(覗き見)や強い猜疑心から逃れられないばあいは、リレーションシップ・アディクション(関係嗜癖)と呼ばれる。人間関係にこだわりすぎたということなのだが、犯罪にふれたのならともかく、人間関係の度が過ぎるといっても、その度合いなんて判定しがたいはずである。けれども過剰や過度はダメなのだ。こうなると誰かのことがむしょうに気になることを「恋闕」などとは言っていられない。

こうして精神医学界は、アメリカAPA(米国精神医学会)のDSM(精神疾患の診断統計マニュアル)などにもとづいて、さまざまなパーソナリティ障害の基準を次から次へと確立していったのである。こういう分類や病名にはどうにも釈然としないものがあるが、精神医学はここから一歩も引こうとはしない。

本書は、アメリカのセラピストであってフェミニストでもある社会病理学者のアン・ウィルソン・シェフが、ほぼ同時期の『嗜癖する人間関係』(誠信書房)、『女性たちの現実』とともに著した。

DSMに準拠した議論をしているのではない。「嗜癖は白人男性社会がつくったものだ」というかなり突っ込んだ見方から、独自の治療を展開している。それゆえ、白人男性が用意周到につくりあげた包囲網に対する反逆の気分も吐露されていて、そういう怒りの文章も目立っているのだが、さらに読んでいくと、彼女が本気で強迫依存症の治療にとりくんでいることがしんしんと伝わってくる。

アン・シェフはとくに、過度の依存症や過度の嗜癖症は「共依存の関係がつくっている」という見方に深く入りこんで、それによってOCDに陥った強迫依存症や強迫神経症からの脱出のためのプログラムをいろいろ模索してきたセラピストなのである。だから、どこかお節介だ。

「共依存」(co-dependency)という用語は聞きなれないかもしれないが、一九九〇年代のアメリカ社会で顕著に浮上してきた相互依存型の精神障害のことをいう。

愛情過多が憎悪に結びつくことは、誰もがティーンエイジのころからなんとなくはわかっていたことだろうが、最近はそれが憎みながらも離れられない関係になったり、愛憎がひっくりかえって虐待になったり、そのようなひっくりかえりが介護者にもおこったりすることがふえている。ときに家族間の殺人事件や恋人どうしの殺害に及ぶことも少なくない。複雑で痛ましいのは、介護される老人たちに対して介護者の愛憎が激しく動いていくときである。

こういう愛憎半ばする相互依存関係を「共依存」と言うのだが、アン・シェフはこの共依存専門の治療者なのだ。治療者であるということは介護者でもあるわけだから、当然、アン・シェフも愛憎を受ける。その感情の起伏を含めて、本書は過度のアディクションの実態を探索した。

原著『When Society Becomes An Addiction』が世界的ベストセラーとなり16ヶ国語に翻訳されて名が知れわたる。個人、家族、社会が抱える中毒を治癒する活動を長年に渡って広め続けた。現在はアイルランドに在住。

今日、共依存もオブセッションであるとみなされている。自分と相手との関係が何かに向かって過度な依存性を増しているからだ。共嗜癖(co-addiction)ともいわれる。

共依存の見方は医療や医学の研究から提出されたものではなかった。看護の現場から提案された見方だ。アメリカではアルコール依存症を民間で治療することが広くおこなわれていて、その現場に携わってきたセラピストたちが自分たちの微妙な立場を入れこんで共依存の探索を始めたのだった。

共依存関係には、一見すると献身的な様相もある。実際にも献身的な行為が治癒を進め、人間関係やその関係が属するコミュニティを支えていくことは少なくない。ところが、それが過度になると急に厄介になる。危険にもなる。「だって、あの人は私が見捨てたら生きてはいけないでしょう」という思いが強くなり、それがしだいに生殺与奪の一端にかかわっていく。逆に、自分のせいで相手を悪くしていると思いすぎることもある。このばあいは介護者のほうにマイナスの自己強迫がおこって、強度のストレスがたまっていく。

高齢化が急速にすすんでいる日本社会でも、こうした問題が浮上してきた。日本では「境界性パーソナリティ障害」や「自己愛性パーソナリティ障害」とからめて議論されることもふえている。これらを含めて共依存が注目されるようになったのだった。

ところで、ぼくはこの手の心理学的議論がたいへん苦手なのである。冒頭に書いたように、もともとが周辺依存型で生きてきたからだし、アディクションやフェチを大いに肯定してきたからだ。はっきりいって、その「おかげ」でここまでやってきた。

ただ、依存してきた相手やアディクトしてきた「人・もの・情報」について、できるかぎり綴ったり、リスペクトしたり、おもしろいリプリゼンテーション(表象)に変換していこうとしてきた。ようするに、編集してきた。このことがなんとかここまでやってこられた理由でもあったのだろうと思う。いわば依存者やアディクション対象との関係を、インプリシット(暗黙)に内にこめないで、新たな表象にエクシプリシット(明白に)したり、エンフォールド(抱きこむ)したりしてきたのだった。

そんなことだから、ぼくには精神医療者のように他人の心理を覗きこんだり、他者どうしの関係を観察したりする才能が、からっきしなのである。ジャック・ラカンを応用して分析することも、すこぶる苦手だ。むろん救済力も乏しい。そういうことをする以前に、ぼくが関心をもつ相手や他者のどこかに、ぼく自身のアディクションが忘れ物のように落っこちていることが発見できて、そちらに夢中になっていくからだ。

ぼくが仮りに誰かを育てたり成長させたりすることができているとしたら、それはぼくが自分のアディクションの育みにもとづいて、その相手や他者におもしろくなってもらえるようにしようと思ったからなのである。

もっと決定的に「才能がない」と言えるのは、ぼくには基準値や標準値に戻すという発想がないということだ。世の中や相手を社会的な標準値に戻してあげたいとは思っていないのだ。そんな平均的なところへ行ってほしくない。そのため、ついついサブカルや「おたく」の肩をもつ。これではどうみても、治療の資格はないだろう。

というわけで、この手の精神医療的な微妙な議論はとても苦手だ。だいたい精神医療関係の本の何を読んでも、ぼくのほうが当該患者に見えてくるし、加害者にすら見えてくる。そもそもが「迷惑、かけっぱなし」の人生なのだ。

もっともそうであるだけに、ひょっとするとある種の「関係事情」がわかるところもあるかもしれない。一言、二言、そんなことを綴っておきたい。

こんなふうに思う。

われわれにはおそらく「何かをほしがる欲求」と「何かが手に入らない諦め」と「何かに見捨てられる不安」とがつねに同居しているのである。このことは、断言しておくが、すべてすばらしいことだ。困ることではない。このような感覚が動かないでは、歌も学習も、ファンタジーも信仰も、食卓もサッカーもない。仏教がこの三つから出発している。「ほしがる欲求」と「手に入らない諦め」と「見捨てられる不安」が、しばらくたって般若や菩薩道や空観や中観をつくっていったのだ。

だから、この三つを大事にしたほうがいいと言いたいのではない。欲望と諦念と不安を別々にしないほうがいいのではないかと言いたい。この三つがどんなトレード関係にも入らないようにしたほうがいいと言いたいのだ。モンテーニュふうにいえば、こういうことを「質」に入れないようにしなさい、と言いたい。

なぜならこの三つは、自分が律しようとすれば、すべて三つ巴の矛盾や循環になるばかりであるだけではなく、それを解決しようとしたとたんに、それらがことごとく誰かと関連していることになり、その相手ごとの(あるいは相手を避けるような)解決をむりやりにでも試みることになるからだ。こんなことはちっとも俳諧的ではない。おシャレじゃない。パンクでもない。自分に負担をかけるし、相手にも負担をかけるのだから、愉快にもファンタジーにもならない。小説やテレビの心理ドラマになるだけなのである。

それなら、そんな三つ巴を誰かさんとの関係にしないようにするにはどうするか。ぜひともお勧めしたいのは、「意識」を自分のものだと思わないことである。「意識」が自分の正体だと決めないことである。

意識はモニターだ。意識の動向はモデリング・モニターに表示されていることにすぎない。なぜそんなふうにみなしたほうがいいのかということについては、申し訳ないことながら、今夜は書かない。

もう一言、書いておく。「嗜癖する社会」や「フェチの文化」は決してなくなりはしないということだ。二一世紀がいくら進んでも、なくならない。それでも努力したいことはある。それは嗜癖を単純でわかりやすいもののほうに、なるべく振っていかないようにすることである。スマホもテレビ番組もラノベもSNSもわかりやすいものに向かいすぎている。これがよくない。本来のアディクションはもっと複雑で、わかりにくくたっていいはずなのである。そのほうが、気持ちは崩れにくいし、追い込まれない。

左手にメビウス、右手にVコーン。クロレッツ、ブロン、アリナミン、ゴルチェのサングラス。いつもの茶碗で茶をすすりながら、今宵も編集作業にいそしむ

⊕ 嗜癖する社会 ⊕

∈ 著者:A・W・シェフ

∈ 監訳者:斉藤学

∈ 発行者:柴田淑子

∈ 印刷者:吉江信介

∈ 発行所:株式会社誠信書房

∈∈ 発行:1993年2月20日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 謝辞

∈∈ 監訳者まえがき

∈ 第1章 嗜癖システム

∈ 第2章 ホログラムとしての嗜癖システム

∈ 第3章 嗜癖システムのプロセス

∈ 第4章 回復と治癒に向けて

∈∈ 注