父の先見

サンガ 2015

編集:川島栄作・堀渕伸治・小川宏美 協力:吉福恵津子

装幀:堀渕伸治

電話の主は吉福伸逸(よしふく・しんいち)が亡くなりましたと言った。えっ、伸ちゃんが、いったいどこで、いつ? 倉敷で? ハワイの自宅です。だったらノースショアの家だ。息子さんがサーファーで世界チャンピオンをめざしていたのをすごく喜んでいた。伸ちゃん自身もサーフィンはすごいすごいと言って、少しやっていた。『流体感覚』(雲母書房)で対談したときに、そんな話を交わした。『流体感覚』は伸ちゃんがぼくと見田宗介と中沢新一と対話した愉快な本だ。

末期の肝臓癌だったらしい。ああ、肝臓ねえ。いつでしたか。1週間ほど前です。あとで知ったが2013年の4月29日である。そうでしたか、なんとも残念だね。それで、癌のことは知っていたの? 御存知だったようです。まもなく余命がなくなるのも知ってらしたと思います。ぼくの一つ年上だから69歳か。早すぎるけれど、ずっと前から死を恐れていなかったから、もちろん本望ではないだろうけれど、新たな本望としての往生をやってのけたにちがいない。

初めて会ったのはいつだったか。1978年か1979年くらいじゃなかったか。わが早稲田時代の先輩の上野圭一に紹介されたのだと憶う。

上野さんはフジテレビで将来を嘱望されていた辣腕ディレクターだったのに、テレビの現状に失望して鍼灸師の免許をとって、ターミナルケアの研究をしていた。翻訳も始めた。『人はなぜ治るのか』(日本教文社)、『癒す心、治る力』(角川ソフィア文庫)、『心身自在』(角川書店)などのアンドルー・ワイルの翻訳は、みんな上野さんだ。ぼくは早稲田に入ってすぐに素描座にとびこんだのだが(アカリ=照明をやりたくて)、そのときのカッコいい演出家が上野さんだったのである。

その上野さんと伸ちゃんとが二人でババ・ラム・ダスの『ビー・ヒア・ナウ』を翻訳して、それをエイプリル・ミュージックから出版した直後か、その前かに会ったのだろう。『ビー・ヒア・ナウ』(Be Here Now)がエイプリル・ミュージックという音楽屋で出版されたのは、伸ちゃんがもともとがジャズのベース奏者で、ぼくと同じ早稲田の文学部(西洋史学科)にいた途中にアメリカのバークレー音楽院に行って、本格的にジャスに挑んだのち、そのままずっとアメリカで大学に行ったり、南米やインドを旅行をしていたから、久々に日本に戻ってきても最初は音楽関係の版元にしか知り合いがいなかったからなのだろう。ちなみに『ビー・ヒア・ナウ』はいまは平河出版社から出ている。

だから、日本に戻ってまもなく二人は出会ったのだ。帰ってきた頃は日本の現状にかなり呆れていた。

あのさ、スピリチュアリティがどこかに行っちゃったみたいね、なんだか病んでいるのをみんなで舐めあってるみたいねと言っていた。たしかに当時、病気をビョーキとカタカナ表記して、何かに夢中になっていることさえ、あいつはビョーキだよねなどと言っていた風潮があったものだ。

ともかくも伸ちゃんは日本に戻ってきて『ビー・ヒア・ナウ』を翻訳し、その直後から精力的に活動を始めたのだ。その輪っかはたちまち広がっていった。当時の日本には伸ちゃんのような、トランジットしつつある意識の「アルタード・ステーツ」(変性意識状態)を本気で研究している人物はいなかったし、ましてインド哲学にもスーフィズムにもドラッグにもジャズにもニューサイコロジーにも精通しているような30代半ばの男なんて、見当たらなかったのである。だから「吉福伸逸」はすぐに知られる男になった。

ぼくのほうは工作舎をやっていて8年目にさしかかっていた。「遊」は3期目。単行本も新しい風をつくる時期にきていたので、ライアル・ワトソンの『生命潮流』を皮切りに、ニューエイジ・サイエンス関連の本をいろいろ翻訳することにした。木幡和枝・内田美恵・田辺澄江が中心だ。それで伸ちゃんにはフリッチョフ・カプラの『タオ自然学』を、田中三彦にはアーサー・ケストラーの『ホロン革命』を訳してもらった。1980年あたりからのことだ。

伸ちゃんはカプラとは親しかった。ベーシストやミュージシャンの道をあきらめて(才能がないと思ったらしい)、カリフォルニア大学バークレー校やエサレン研究所に熱心に通っていたから、カプラの講義も受けていたのだ。カプラのみならず、バークレー体験は伸ちゃんの言動を大きく変えたはずだ。マトリクスが変わったのだと思う。

その後の伸ちゃんは「C+Fコミュニケーションズ」をおこして、スタニスラフ・グロフのトランスパーソナル学を導入したり、ケン・ウィルバーらのニューエイジ・サイエンスの紹介に努めたり、自身で「セッション」とよばれるブリージングやセラピーを始めたりしていた。

ぼくはそういうセラピーにはまったく係わらなかったので、詳しいことはいまもって知らないのだが、グロフのトランスパーソナル心理療法はもともとはLSDを活用するものだったのが、日本はもちろんアメリカでも禁止になったのでホロトロピック・ブレスワークを重視するようにしたはずで、きっと伸ちゃんもそういう工夫をいろいろしていたのではないかと想像していた。

ただ、ときどき個人的に会っていた。セイゴオさん、今夜あいてる? ちょっと来ない? たいてい突然の電話で呼ばれるのである。ときにあやしいクスリが用意されていることもあった。ラジネーシのアシュラムから帰ってきたばかりの橙色の連中もいた。そういう一夜はことごとく印象にのこっている。

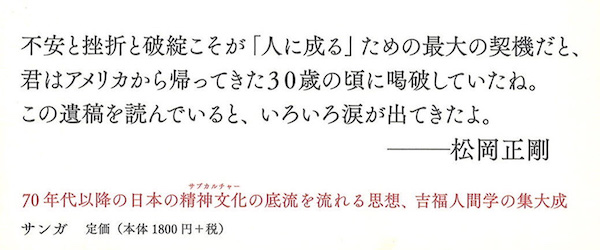

本書は、吉福伸逸の最後の本である。書いたのではない。自分で計画したのでもない。

あんなに翻訳は冴えていたのに、伸ちゃんは自分の考え方や見方を文章にするのは、なぜかあまりうまくなかった。へたくそなのではなく、とびすぎていた。あまりに柔らかく、あまりに内観的で超常的で、あまりに相互侵犯的だったからだろう。だから本書も4回にわたる講演の記録になっている。

ふだんはあまり言葉を使わないでセッションをしてきた伸ちゃんが、きっと周囲の勧めで心理療法ワークショップの哲学を残すために「ことば語り」を試みたのだと思う(誰かに頼まれたのかもしれない)。ぼくも伸ちゃんが試みてきたセッションを、どのように説明しているのか、この本で初めて知った。

タイトルの『世界の中にありながら、世界に属さない』はスーフィーの有名な言葉だ。とてもすばらしい。

いろいろなことを喋っているが、人間の本来をどう取り戻すことができるか、そのためにお手伝いをしようというのが吉福伸逸のセッションの眼目である。だから一番重視しているのは、クライアント(参加者)が「自分をあけわたす」という気持ちになれるかどうかということだ。伸ちゃんはそのことをみんなに説いていたようだ。

「自分をあけわたす」とは何かといえば、はっきりいえばエゴやアイデンティティを捨てることだろう。自分を自分で脱ぐことである。自分が自分を脱することだ。

けれどもエゴもアイデンティティも、幼年期このかたぐちゃぐちゃにわれわれの心身に絡まっていて、そこには親も兄弟姉妹も恋愛相手も友達も仕事も執拗に接続しているし、それらが大小さまざまなトラウマやデジャビュになっていて、かんたんにそれを切り離せるわけがない。また安易に切り離そうとするのもまちがいだ。

それなら、どうするか。いったん自己を破綻させるのである。皹(ひび)を入れるのだ。そのうえで新たなものを浮上させる。トランスパーソナルとはそのトランス(横超)をおこすためにトランジットしていく意識の光景を追跡できるかどうか、そこに積極的に介入することをいう。

それにしても、いったん破綻させると言っても、そんなこと、どうすればいいのか。カナヅチでは叩けない。自傷しても節食しても一人旅をしても、それだけでは効果は少ない。

伸ちゃんは「想起の川」(streams of reconnection)を渡ってみることを勧める。「想起の川」にはいろいろの印象がごちゃごちゃに詰まっている。それらは「気づいていない膨大な印象」(body of impression)として、われわれの心身に蟠っている。この印象の束を少しだけでも無意識のほうへもっていって、ちょっと動かすのだ。

けれども無意識の中で「想起の川」を動かすのは、これまた容易なことではない。瞑想をするとしても、ラクではない。瞑想は瞑想でちゃんとしたエクササイズをしたほうがいい。それより最初はむしろ、いろいろの助けや補助力を借りたほうがいい。伸ちゃんは本書の語りのなかで、その助けは「思考の力」(power of brain)、「感情の力」(power of emotion)、「存在の力」(power of being)というものだろうと言う。一種の“心のサブミッション”にあたる。

一つ目の「思考の力」は情報や知識や言語で動く。だからそれらをできるだけ動きやすくしていくようにする。囚われてはいけない。情報や知識や言語を自分が心地よく破綻できるように、動かさなくてはいけない(いわば編集するわけだ)。

二つ目の「感情の力」については、感情が自分から発しているとはかぎらないと思うことがとても大切だ。そもそも感情は自分のものだと思いこんでいることが多いけれど、そう考えてきたのがおかしかった。実際の「感情の綾」には、親子や夫婦や仕事の関係のこだわりが多くを占めている。だから「感情の力」が少しでも自由になるには、まずはそれらの縛られた関係から自由になりたいと切に思うべきなのだ。そして、これまでむりやり自分で被せてきた「自己正当化の軸」を、思い切ってゆるめていくようにする。

三つ目の「存在の力」とは何か。これはアイデンティティとして煮詰まってきすぎたものから「別れる」という力ことだ。あえて「別れ」をつくるのだ。母親と確執があるなら、はっきり母親と別れるのである。その別れが「自我を超える」(beyond ego)というきっかけになる。そのきっかけをおこす力、それが「存在の力」だ。

だから、ここでいう存在とは「個」や「個人」というものではない。これまでのペルソナ(パーソナリティ)でもないし、個別的に分別できるものでもない。いろいろ自分に付着してきたものを洗った存在だ。そうすれば、もっと歴史と未来の広がりをもった存在があらわれる。

ただし、この三つの力はバラバラにしてはいけない。たとえば「感情の力」がまだ自分の背景のほうにあるのなら、「思考の力」はうんと前景にもってきて活動させるといいし、「想起の川」とのやりとりも、その渡し場はどんなところでもヒューリスティック(発見的)になるように仕向けておくといい。

ということは、三つのサブミッションをアクチベイトするには、これらをそれぞれ動的にコーポレートしていく、もうひとつの作用が関与する必要があるということになる。それはきっと「なる力」(power of becoming)のようなものだ。「有る」ではなく「成る」である。伸ちゃんは亡くなる前に、この「なる力」のことを三つのサブミッションがともにグルーヴするような「パワー・オブ・ダンス」(power of dance)みたいなものだとも言ったようだ。このダンスの感じ、とてもよくわかる。

本書は、ざっとこんなふうに説明をした。禅の投企やスーフィーの変革思想やグロフの意識のトランスパーソナル化のプログラムに通じるところもあるが、もっと具体的で、わかりやすいところもある。

おそらく総じては、われわれの奥にひそむ「マトリクス」(母体性)に注意を促し、そのマトリクスが機能不全になっていることに自覚の船を漕がせ、できれば一気にマトリクスを修繕して、新たなマトリクスの存在的編集を成就させようとしているのだろうと思う。

とくに、すべてのプロセスで「移し替え」を強調しているところに説得力がある。この「移し替え」は究極的には「生まれ替わる」という実感をもつところにまでいくのだろう。そのために、いつもエマージェンス(emergence)に気づいたり、エマージェンスをおこしたりすることを推奨するのである。

以上のようなことを、ロジカルには説明していない。だから読んでいると紆余曲折を感じるところもが少なくないのだが、それがまことに伸ちゃんらしかった。

ところで、ぼくが最後に伸ちゃんと会ったのは『流体感覚』の対談のときだった。そのときはアルタード・ステーツ(alterd state of consciousness)をめぐる雑談をした。

アルタード・ステーツはチャールズ・タートが提案した用語だが、最初のころはトランスに入るときの意識状態をさしていた。その後、脳波研究がすすんで、覚醒時のベータ波が出るような意識状態とは異なるピークモメントを示すことがわかってきて、ジョン・C・リリー(207夜)やティモシー・リアリー(936夜)やババ・ラム・ダスがその研究にとりくんだ。グロフのトランスパーソナル心理学もアルタード・ステーツの掘り下げだ。最近は「ゾーン」と呼ばれる意識状態に近いとも言われている。

きっとぼくも伸ちゃんも、ずうっとこのアルタード・ステーツをめぐって思考実験をしたり、ワークショップをしてきたんだと思う。その方法は少し違っていて、ぼくはあくまで「言葉による開示」の編集的可能性を追求しているのだが、伸ちゃんは最初から「言葉を超えた開放」をめざしてきた。だからオフショアでサーフィンに凝れたのだろう。

スーフィーの物語には「死ぬ前に死ぬ」という話がいくつかある。イドリー・シャーが紹介していた。叡知は「死ぬ前に死ぬ」ことによってしか得られまいという話だ。伸ちゃんが好きな話だった。

⊕ 世界の中にありながら 世界に属さない ⊕

∈ 著者:吉福伸逸

∈ 発行者:島影透

∈ 発行所:株式会社サンガ

∈ 印刷所:株式会社シナノ印刷

∈∈ 発行:2015年8月1日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ なぜ語るのか

∈ 四つの力

∈ 自我と成長

∈ 自己と社会

∈ 世界の中にありながら世界に属さない

∈∈ 編者あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

吉福伸逸

1943年、岡山県倉敷市生まれ。著述家、翻訳家、セラピスト。早稲田大学文学部中退。1966年、ボストンのバークリー音楽院に留学。アメリカ東海岸で音楽家として活動後、中南米での生活を経て、カリフォルニアへ渡る。1972年カリフォルニア大学バークレー校で東洋思想とサンスクリットを学び、1974年に帰国。1977年、C+Fコミュニケーションズを設立、出版活動、ワークショップを開催。1987年、C+F研究所を設立し、トランスパーソナル心理学を中心に活動。1989年にハワイに拠点を移し、それ以後も、日本でセラピーやワークショップ等を開催し、精力的に活動した。2013年4月、逝去。