ヘルタースケルター

祥伝社 2003

装幀:野本卓司

萩尾望都、杉浦日向子、大島弓子、高野文子についで5人目だ。

でも岡崎は誰にも似ていないし、ぼくには眩しすぎる。

ニューウェーブで痛々しく、無償の東京パンクで、

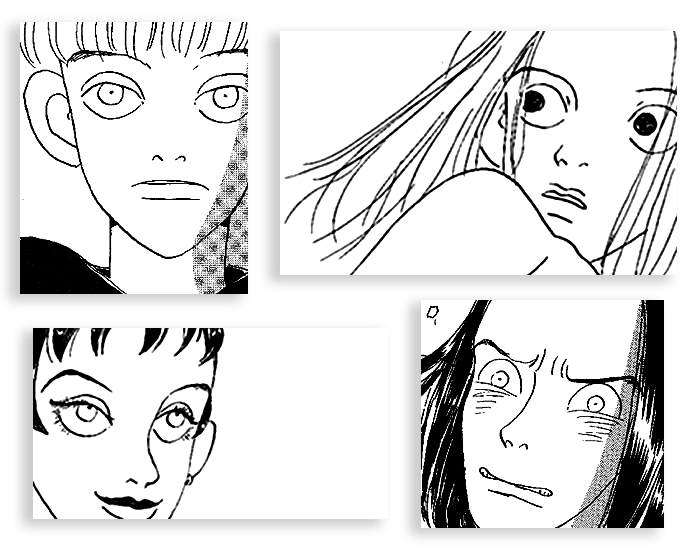

人物は四谷シモン人形っぽく、お洒落なのに心が濡れて、

ストーリーはあまりにも暗示的で、超ナイーブだ。

できればそっと、岡崎京子を読んでいたい。

2台の葛藤と矛盾の自転車が

全速力で行き交って走って、

そのあと溜息をついているような、

そんな作品を男前に描き続けてきたのは、

岡崎京子だけなのである。

少女マンガを追跡しているわけではないぼくが、もう少し正確にいうと、40代以降は少年ものや少女もののマンガ雑誌にほとんど目を通さなくなったぼくが、ふいに岡崎京子が気になりはじめたのは、思い出せるかぎりは「月刊カドカワ」で岡崎京子の特集が組まれたのを見てからのことだ。

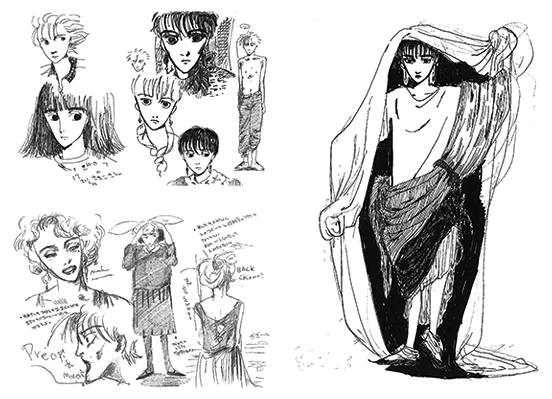

やんちゃだけれど男前で、背景はトワイライトな抒情になっていた。本人は高野文子(108夜)と奥平イラの影響を受けたとどこかで喋っていたけれど、むしろ鴨沢祐仁のコマの背景や四谷シモンの少年少女を匂わせる絵柄だった。

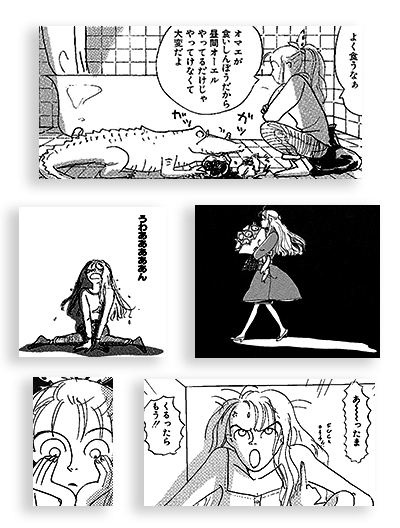

それでバブルがはじけた1990年くらいだったと思うけれど、『pink』を読んだ。ちょっと粋(意気)がったイラストレイティブ・ポエムになっていて、男が描けない感覚を横溢させていた。すぐれて人形っぽいニューウェーブ・パンクなフィーリング。

主人公のホテトル嬢のユミちゃんはいかにも女の子なのだが、ゼンマイ仕掛けなのである。ほしいものはほしい。ヤなものはヤ。幸せと残酷は裏返し。この、一本気。だいたいユミちゃんはワニと暮らしていた。こんなふうだから40代半ばのオヤジ(ぼくのことだ)が読むにはあまりにテキトー奔放で、挑発的だ。ところが、大いに気にいった。

のちに岡崎は吉本ばなな(350夜)との対談で「普通じゃやってられない現実」を、きこきこと「リモコンで動いているような感じ」にしたくて、ユミちゃんを造形したと言っている。

これはおもしろい。なかなかのニュースターが現われたものだ。でも、岡崎への興味はそのままほったらかしだった。そのころは、吉田戦車やなんきんや諸星大二郎やかわぐちかいじ(1485夜)らの、男児作家たちが気になっていたせいかもしれない。

それが1994年に単行本になった『リバーズ・エッジ』を読んで、何かが心の免疫系の内側に雨脚のように届いてきたではないか。濡れてきたではないか。淀んだ川のほとりの高校が舞台なのだが、何かがうんと新しい。

これは楽器が奏でるマンガじゃないか。ポップソングの歌詞の溝に描きこんだマンガじゃないか。

『リバーズ・エッジ』には、冒頭、同性からイジメのマトになっている山田君という男子生徒が出てくる。山田君は女子にはヒソカに人気があるのだが、なぜか男子からは攻撃されやすい。とくに観音崎君がいじめる。

ぴんときた。そうか、岡崎京子はヴァルネラビリティを題材にしているのか。攻撃誘発性というやつだ。それをちょっぴりポストモダンなサンプリングやパスティシュの手法でもって軽やかに操って、なんともきわどい「傷つきやすさ」を描いていた。

うーん、なかなかうまい。このセンスは只者じゃない。読んでいくうちに、そのヴァルネラビリティは山田君にひそんでいるだけではないことも見えてくる。

主人公は若草ハルナという「あたし」。その「あたし」のハルナは観音崎君のガールフレンドで、その観音崎が山田君をいじめるのをついつい庇(かば)っているうちに、なんとも得体のしれない「もの」に気がついていったのである。

この、なんとも得体のしれないものは、岡崎得意のサブジェクトで、スティーブン・キング(827夜)の“it”のようなものじゃない。これらを含め、作品に出入りする多くのはしばしの動向にヴァルネラビリティが刻印されていた。

うんうん、なるほど。これってけっこうなデヴィッド・リンチではないか。ちょいちょいル・グィンの『闇の左手』だし、どっぷり尾崎翠(424夜)じゃないか。いや、ひるがえればヘルマン・ヘッセ(479夜)なのかもしれない。デミアンとシンクレールのあいだを跳梁するアプラクサスだ。

それを日本の若き少女マンガ家がやすやすと描いている。むろん高野文子でもあろうけれど、もっと言うなら、ひょっとして本気で少女化されたJ・G・バラード(80夜)になっているとも見えた。

物語は暗示的で、あらかさまではないのだが、実はストーリーテリングは、うまい。

最初は、山田君が「あたし」に気を許して自分が同性愛者だということを告白した程度だったのだが(このへんはボーイズラブの延長だが)、自分が大切にしている宝物を見せると言って、セイタカアワダチソウが生い茂る河原の奥に放置された死体を見せてからというもの、なんだか得体のしれないものを秘匿せざるをえなくなっていく。死体のことは山田君の後輩の吉川こずえも共有しているのだという。

庇う。秘密を共有する。よそよそしい。愛が半ちらけ。このあたりをたくみに出入りさせている。

そのうち陰惨な事件が次々におこる。エンコー(援助交際)をくりかえしているルミ(あたしの友人)が、妊娠したことがわかって河原に観音崎を呼び出して、中絶費用を払えと言いだした。これに逆上した観音崎が、あろうことかルミの首を締めてしまったのだ。

ルミは一命をとりとめたものの、帰宅後に、もともと不仲だった姉にカッターで胸を切り裂かれた。あまつさえ、自分の行動に動揺した姉も自分の手首を切った。ルミは流産した。

山田君もおかしい。彼は自分が同性愛者だということを周囲に隠すために田島カンナと付き合っていた。そのカンナがあたしと山田君とがあやしいカンケーになっていると思いこんで、あたしの自宅に火をつけて、なんと自分も焼身自殺してしまったのだ。これはそうとう上等ヤバイ作品だ。こういう作品こそ芥川賞にすべきなのである。そう、思った。

まあ、こんなぐあいに、少女マンガに不慣れなぼくも、これはめざましい逸材だというので、やっと岡崎京子入りをはたしていったのだ。そのころはぼくの担当さんだった筑摩の藤本由香里ちゃんに、岡崎京子っていいねと言うと、「あ、岡崎さん、凄いでしょ。切れまくってる」と言っていた。

それからジグザグと作品追慕が始まって、この順番ではなかったかもしれないが、単行本になってからの、女子会予告のような『くちびるから散弾銃』(1989)、ハイエンドな気分で描いたにちがいない『ジオラマボーイ・パノラマガール』(1989)、大原まり子原作の『マジック・ポイント』(1993)、オルタナティブロックめく『エンド・オブ・ザ・ワールド』(1994)、歌川恵子のインディーズフィルムに触発された『I wanna be your dog(私は貴兄のオモチャなの)』(1995)というふうに、勝手なつまみ食いをしていた。

そしてそのたびに、やっぱりこれはきっとウラジミール・ナボコフ(161夜)だって手こずる青女な異才だなと感嘆していたのだが、あるとき知り合いの編集者から「岡崎京子が交通事故で半身不随になったんですよ」と聞かされた。

えっ、半身不随? 再起不能?

驚いた。事故にあったのは1996年の5月だったようだ。自宅付近での轢き逃げだったらしい。

以来、岡崎の消息はいっさい世間に洩れないようになった(少なくともぼくには、そう感じられた)。ずっとあとから知ったのだが、2010年の小沢健二のライブに車椅子で会場入りしたのが14年ぶりのお目見えだったと聞いた(岡崎はオザケンの大ファンなのだ)。

異才の事故。不意の衝撃。喪失したものの大きさ。アイルトン・セナじゃあるまいに。なんということか。

しばらくして『チワワちゃん』(1996)を読んだ。いまひとつ気分が元どおりになっていなかったので、ふわふわしながら目を通したまま終わってしまったが、こんなサブジェクトにも岡崎京子がいたのだと思った。でも非線形なのである。さらに、これがひょっとしたら最期の作品なのかなという『UNTITLED』(1998)もめくってみたのだが、これまたどうにも感想がまとまらない。

それが2003年に『ヘルタースケルター』(祥伝社)が刊行されて、へえ、そうか、こういう作品も連載されていたんだということを知った。やっぱり岡崎京子は凄いじゃないか。時代社会を読み切って貫いているじゃないか。ふたたび、そういう驚きをもった。

世間も絶賛を惜しまなかったようだ。文化庁のメディア芸術祭のマンガ部門の優秀賞を、翌年には手塚治虫文化賞・マンガ大賞が贈られた。でも、可哀想。でも、岡崎京子は動けない。

そのうち蜷川実花が、当時は何かとお騒がせの沢尻エリカをつかって『ヘルタースケルター』を映画化した。脚本は金子ありさ、テーマソングを浜崎あゆみが唄っていた。

蜷川らしく、たいへんボーケン意欲的な映画だったが、見ていると、岡崎京子のあまりに長い闘病のことと、沢尻エリカの派手なのに脆うそうな実生活のことがついつい重なり、いろいろなことがごっちゃに伝わってきて、落ち着いて細部を見ているわけにはいかなかった。高城剛(149夜)をぼくも昔からよく知っているせいでもある。

そんなふうではあるのだが、あらためて、よくぞ映画化を果たしたもんだとも思い、今夜の千夜千冊のために、もう一度、映画を夜中に見直してみた。やっぱり戸川純の『蛹化の女』が挿入されていた。

それはそれ、岡崎京子の意図に戻ってこのマンガ作品を案内しておきたい。わかりやすいだろうから、念のため映画での配役も付けておく。

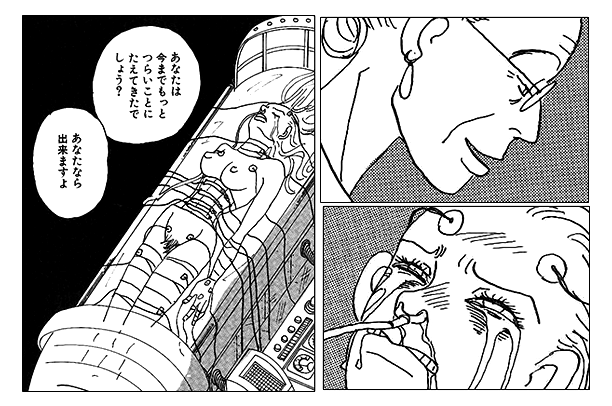

『ヘルタースケルター』の主人公はりりこだ。素性は不明だが、本名は比留駒はるこ(映画では春子)。デブ女を集めたその手のフーゾクで働くうちに、芸能事務所のヤリテ女社長の多田寛子(映画では桃井かおり)が、太ったりりこの「骨格がすばらしいこと」を見抜き、スカウトした。女社長は「ママ」と呼ばれている。

りりこは全身の整形を受けた。治さなかったのは目玉・耳・性器だけ。「もとのまんまのもんは、目ん玉と爪と耳とアソコくらい。あとは全部つくりもん」なのだ。この整形が功を奏して、みごとな美顔・美形・美体の人造りりこが生まれていった。マネジャーの羽田みちこ(映画・寺島しのぶ)はりりこに翻弄されながらも逆らえず、ウラハラに尽くしていく。

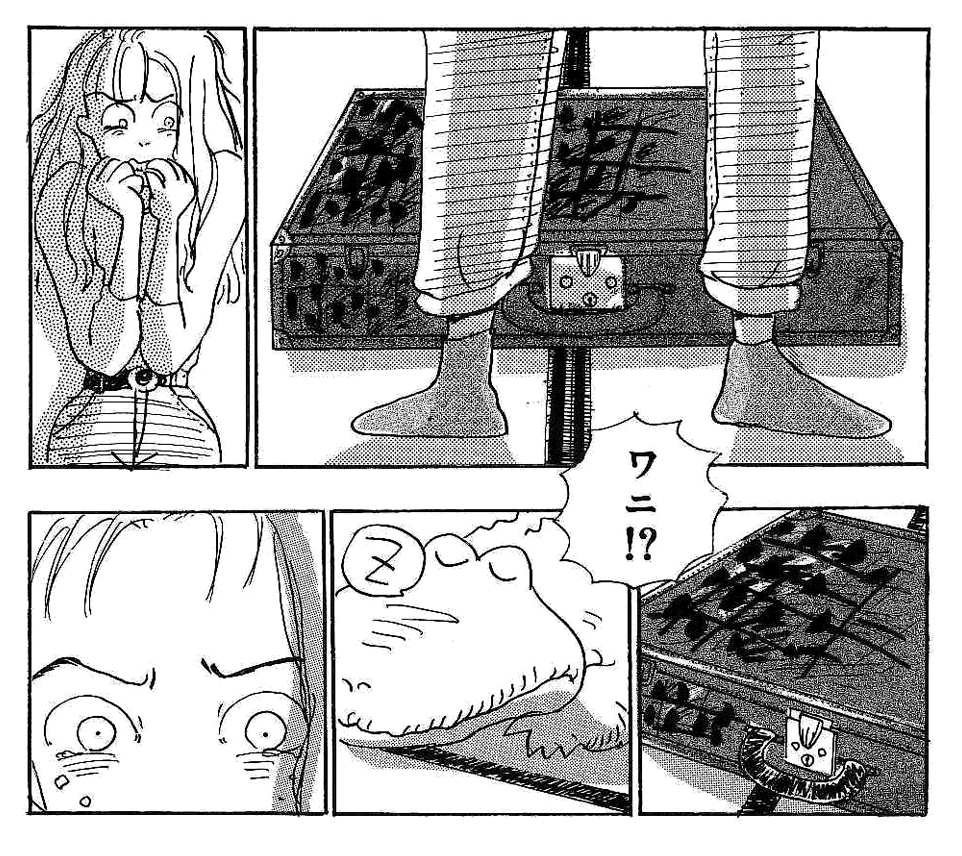

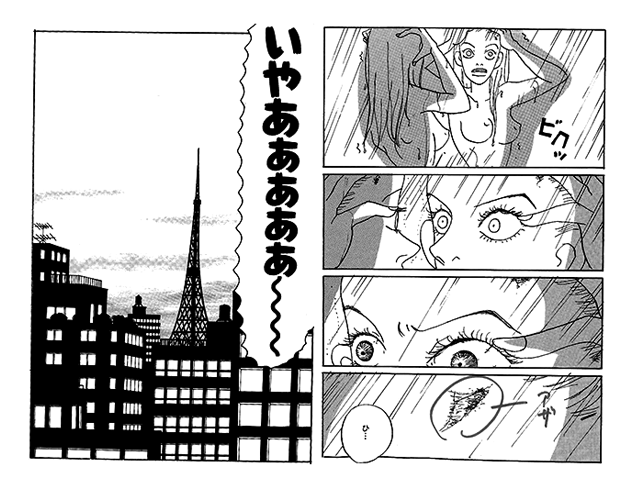

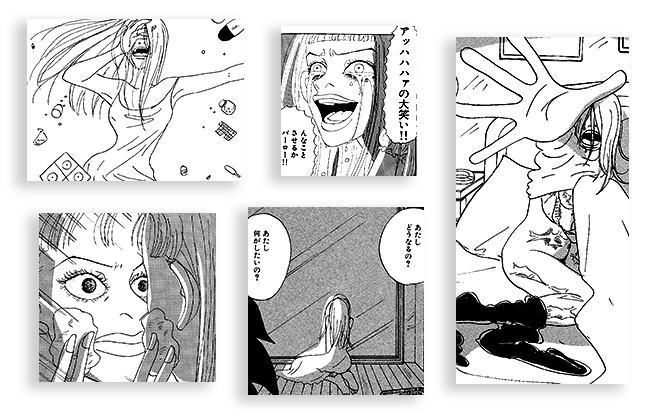

しかし早くも第1章で、鏡に自分の姿態を映しながらうっとりしているとき、ふいに額の上に小さな「痣」(あざ)を見つける場面が描かれる。それを見たりりこが「いやああああああ~」と叫ぶ声文字が、1ページ大の東京タワーが見える港区の夕闇シルエットに投げつけられる。

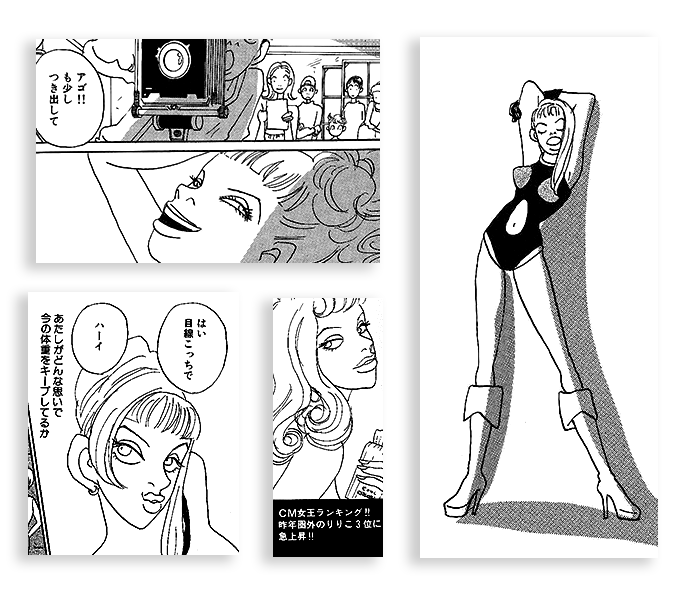

りりこはたちまち人気モデルになっていくのだが、整形がとまらない。たえず細部を修正せざるをえない。まるで精密機械のメンテをしつづけるようなものだ。

これに対して、同じ芸能事務所に所属する吉川こずえ(映画・水原希子)は、天然美人のままで売り出された。こずえは生まれ育ちからして素直な子らしく、芸能界をのぼりつめる気がまったくないのだが、のちにりりこを脅かすスターになっていく。こずえは『リバーズ・エッジ』にも登場していた。岡崎京子の内なる無垢の象徴なのだろうか。

りりこの痣は少しずつ大きくなっていた。むろん、りりこは自分が「売り物」であることを知っていた。けれども、もし売れなくなったら? 全部おじゃんのパーツってわけ? りりこは密かに、こう決意していた。「あたしは絶対しあわせになってやる。じゃなかったらみんな一蓮托生で地獄行きよ。ちくしょう、さもなくば犬のようにくたばってやる」。

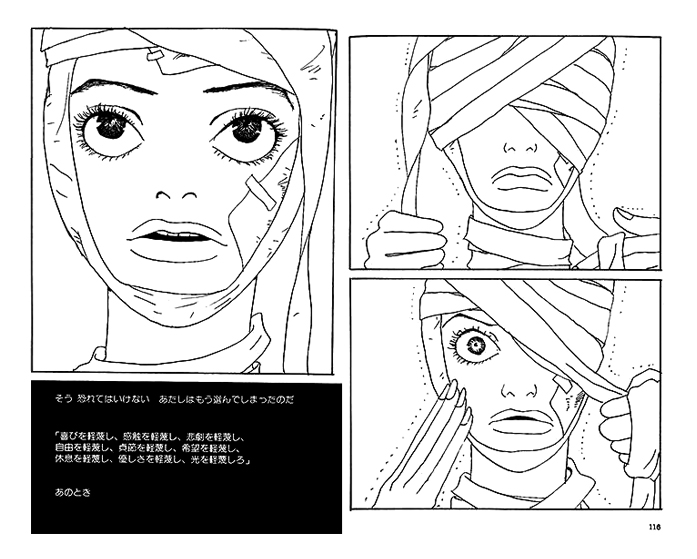

りりこはまんまとトップアイドルの座を占めた。しかし、あまりに急いだ美容整形の連打は、りりこに激甚な肉体的副作用と精神的苦痛を与えつづけた。ストレスは歪んでたまり、心身が異様に蝕まれていく。

それだけではなく、検事の麻田誠(映画・大森南朗)が検察の事務官の保須田久美(映画・鈴木杏)とともに、美容整形クリニックの違法な医療行為を嗅ぎつけて、調査していた。麻田らは胎児売買事件を追っているうちに、大儲けしているらしいクリニックの院長、和智久子(映画・原田美枝子)の“犯罪”に気がついたのである。

和智は多くの女を美の造形に仕上げていたが、裏では胎児の筋肉・脂肪・皮膚などを違法で入手して、これを転用して移植手術をおこなっていた。その整形手術も、術後の拒絶反応を防ぐため、免疫抑制剤や痛み止めなどを服用しつづけなければならないというもので、それを続ければ肉体はぼろぼろに崩壊していかざるをえない。

麻田は和智の手術を受けた女性が自殺していたことから“犯罪”を嗅ぎ付けたのだ。岡崎はこの“犯罪”を、あえて社会問題の扱いを見せないで、かなり鋭く抉っている。当時の岡崎はテキトーでもくちびる散弾銃でもなかったようだ。

そんなりりこにも、むろん恋人がいた。大企業の南部デパートの御曹司の南部貴男(映画・窪塚洋介)と、駆け出しカメラマンの奥村信輝(映画・綾野剛)だ。南部には婚約者の恵美利がいて、りりことは適当に遊んでいるだけなのだが、りりこが嫉妬して、事態がこじれる。

りりこには千加子(映画・住吉真理子)という妹がいた。不細工で太っていたが、姉思いで、美しいモデルになった姉に憧れてもいる。千加子はたちまち姉を内偵する麻田に恋心を抱く。けれども相手にされない。目を二重に整形し、さらに自力でダイエットに成功すると、みごとなスタイルを麻田の前に披露した。

まるで芸能ニュースを次々に見せられているような話だが、このあたりの岡崎のストーリー作りと、女の意識のスレッシュホールドを切り取る描写力は、なんともすさまじい。こんな話、男にはとうてい描けない。

やがて南部との破局、犯罪捜査の進展、新人こずえの人気上昇などに次々に包囲され、りりこは窮地に陥っていく。理想と悪夢とが心身を大きく駆けめぐる。もはやりりこは限界状況になっていた。

ついに美容クリニックの違法が発覚した。りりこの全身整形の事実がマスコミに知れわたった。女社長の命令で、りりこは記者会見を開くことになる。絶体絶命だ。

その直前、りりこは自身で左目を抉り抜くと、いずこともなく失踪した。岡崎は書く、「みんな何でもどんどん忘れてゆき、ただ欲望だけが変わらずあり、そこを通りすぎる名前だけが変わっていった」。

5年後、メキシコの海外ロケに行っていた吉川こずえは、スタッフに連れられてフリークショーを見に行った。こずえたちがそこで出会ったのは、「ヘルター・スケルター」の曲をかけて見世物女と化した傷だらけのりりこであった‥‥。

ざっとはこういう話だが、この作品は未完なのである。未完になったのは岡崎の不慮の事故によるものだが、別のスタイルで書こうとしていたともおぼしい。『ヘルタースケルター』のラストページの欄外に、岡崎はこう書いていた、「タイガー・リリィの奇妙な冒険の旅が始まっていた。しかし、それはまた別の機会に」と。

これだけではなんとも予想がつかないが、きっとりりこは新たなタイガー・リリィとして復活するか、それとも復讐するのだろう。「TO BE CONTINUED」とも示されている。

実際にも、岡崎は1994年のプロット集『ドリーム・マシン』のなかで、次のようなことをメモにしていた。「タイガー・リリィの奇妙な冒険/彼女は郊外で笑いながら人を殺す/サバービアン・ピープルは血の池に気付かない/決して/彼女は叫ぶかわりに笑う/叫ぶことを禁じられたタイガー」。

これがどのようにして『ヘルタースケルター』のプロットに転じていったのかはわからないが、岡崎のこと、きっと描きながら2台の自転車が全速力で行き交うようなドップラー効果を実感しつつ、どんどん飛ばしていくつもりだったのだろう。

それにしても、まことにコワイ作品だ。

まずもって、美容整形地獄がこれほど直截に描かれたというのも、初めてなのではないか。山下柚実の『美容整形』(文芸春秋)や谷本奈穂の『美容整形と化粧の社会学』(新曜社)でも、ここまでは突っ込んでいない。そこにはすでに金原ひとみの『蛇にピアス』(2003)さえもがすっかり予想されている。あの芥川賞小説も、身体改造に異様な興味をもった19歳のルイの物語だった。

岡崎は美容整形がもつ異常性と社会性を、織り込み、縫い付け、突き放してみせたのである。プラスティック・ボディと「化け女」の正体を問うたのだ。

もっとも、男にはこの感情はいまひとつ、わからない。男の美容整形なんて、誰とは実名は出さないが、バレれば話にならないくらいクソミソなのだ。男の二重瞼の整形など、見られたものじゃない。そうでない場合は、たいていはフリークやフェティッシュや倒錯の賛美か黙想になる。これがオトコなのである。

つまりはレスリー・フィードラーの『フリークス』(青土社)やアレハンドロ・ホドロフスキー(1505夜)や寺山修司(413夜)の芝居、さもなくばこの手を書かせれば一番の秋田昌美の『倒錯のアナグラム』『異形のマニエリスム』『快楽身体の未来形』(青弓社)とか、金塚貞文の『人工身体論』(青弓社)とかなのだ。

美しくなるための整形について、男はまったくビハインドなのである。

それが女たちでは、まるっきりやる気まんまんだ。なんとか姉妹がそうであるように、シリコンボディだって見せびらかすほどの自慢であった。そういえば杉本章吾の『岡崎京子論』(新曜社)で知ったのだが、1996年11月の「女性セブン」に、こんな特集が組まれていたそうだ。「目は美穂、鼻は常盤、唇は朝香、輪郭は松雪。盗みたいパーツランキング!」。

20年前の話ではあるが、500人のアンケートによって、目は中山美穂・安室奈美恵・瀬戸朝香、鼻は常盤貴子・宮沢りえ・松雪泰子、唇は瀬戸朝香・篠原涼子・中山美穂がトップ3に入ったというのだ。

ところで、この物語がビートルズの「ヘルター・スケルター」をシンボリックに扱ったことについては、椹木野衣(43夜)に『ヘルタースケルター』(トレヴィル)があるから、それを読まれるといい。「ヘヴィ・メタルと世紀末のアメリカ」のサブタイトルがついている。

岡崎京子のあれこれすべてについては、ばるぼらの『岡崎京子の研究』(アスペクト)がおたく的な完璧なフォローをしているので、それを読まれたい。よくぞ“岡崎文化”を跡付けた。ばるぼらの編集力は新しい。

そのうえで言うのだが、ぼくはやはり『ヘルタースケルター』後の“深みの岡崎”をもう少し読みたかった。

もともと岡崎は消しゴム派なのである。どこまで奥に行って消してくるのか、そこをもっと見たかった。かつて「消去法という方法があります。消極的でさみしいやり方ですが、弱気のときはこれに限ります。すでに“無効”なものを消していくやり方です」と書いていたが、これは、たいへん鋭い方法だ。

他の誰でもなく岡崎にこそ格別に光っているのは、「華奢で繊細な喪失感」なのである。失ったり消したりできるものでないと、岡崎は好きになれないのだ。

消したからといって、何もなくなるのではない。その逆だ。そこから「感覚の剥奪像」が出てくる。きっとペンをもつと、それがエクトプラズムがエンゼルヘアのように出るようになっているはずだ。その方法をもっと見せてほしかったのである。

付録。増渕俊之が編集構成した『岡崎京子の仕事集』(文芸春秋)という便利な本がある。年代順に、まるでお菓子を並べるように作品と仕事を見開きに並べ、それをちょっとずつ摘まめるように、岡崎京子をデパ地下してくれている。ぼくのような不精者にはありがたい。短いものだが、吉本ばななや小沢健二との対談も収録されている。

そのなかで、たったひとつだけ『ヘルタースケルター』以降の岡崎を予告する一行が見つかった。こういうものだ。「最近、私がいいなあと思うのは“禁欲”ってやつです」。

追伸。岡崎京子は下北沢の床屋さんの娘だった。いまぼくが仕事場にしているゴートクジ近くの北沢中学を出て松原高校に通い、跡見の短大生活芸術科に行った。

20代にサブカル誌やSF誌に斬新なマンガを発表して、内田春菊・桜沢エリカ・原律子らと並び称されたが、まったく一線を画していた。最初からニューウェーブ・バンドのモチーフを愉快に使っていたし、 岡崎に最初に注目したのは「漫画ブリッコ」にいた大塚英志だった。

来年早々、世田谷文学館で岡崎京子展が開かれる。楽しみだ。ついでながら英語版の“Helter Skelter:Fashion Unfriendly”も刊行された。アマゾンで入手できる。

⊕ へルタースケルター ⊕

∃ 著者:岡崎京子

∃ 発行者:志倉知也

∃ 発行所:株式会社祥伝社

∃ 装幀:野本卓司

∃ 印刷:図書印刷

∃ 製本:ナショナル製本

∃ 編集協力:株式会社シュークリーム

⊂ 2003年4月20日 第一刷発行

⊗ 著者略歴 ⊗

岡崎京子(おかざき・きょうこ)

漫画家。1963年12月、東京都生まれ。『pink』『東京ガールズブラボー』『リバーズ・エッジ』『へルタースケルター』など著書多数。1996年5月交通事故に遭い、現在療養中でリハビリテーションに励んでいる。2004年、『へルタースケルター』が文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞。2012年、『へルタースケルター』映画化で、再び注目を集める。