リアリティのダンス

文遊社 2012

Aleandr Ojodorowsky

La Danza de la Realdad 2001

[訳]青木健史

編集:森田裕子

装幀:佐々木暁

人形劇とマイムとハプニングのホドロフスキー。

「ミスティック・キャバレー」のホドロフスキー。

カルトムービーの前衛王ホドロフスキー。

メビウスのバンドネシネと組んだホドロフスキー。

サイコマジックの施術師ホドロフスキー。

いったいこの男は何なのか。多能者なのか、

異能アーティストなのか、化けものか。

本人がついに綴った自伝は、何を告白しているのか。

よくもここまで想像力だけで、

リアリティダンスが踊れるものである。

一人息子とともに旅をしていたガンマンは、住人たちが虐殺された町にさしかかり、その暴虐の仕打ちをした一味の巣くう修道院を奇襲して、住人たちを解放する。ガンマンの名はエル・トポと言った。

一味の頭目の慰みものになっていた女は、強い男エル・トポに一人息子を捨てさせ、自分と旅をしてほしいと願う。やがてエル・トポは砂漠のガンの達人者たちと次々に対決することになる。一人目は盲人のヨガ行者、二人目は自己喪失者、三人目は完全無欠主義者。

これらを計略をもって次々に殺したエル・トポは、四人目の無私無欲者が目の前で自分の命を捨ててみせたため、呆然として銃を捨てた。ついでは神に見放され、恋人にも裏切られて、長い眠りにつく。

ふと目覚めたエル・トポは、自分がフリークスたちの村で神と崇められていたことを知る。かれらは洞窟に閉じ込められて社会から見捨てられている。エル・トポは洞窟にトンネルを掘って途絶した社会に展望を与えたいと思い、自身は自分の世話をする女と町で芸を見せながら資金を稼ぐ。

女と結婚式をあげることになったエル・トポが教会に行くと、そこには自分が捨てた息子が成長していた。復讐しようとする息子に「トンネルができるまで待ってほしい」と頼む父に、息子はやむなく同意し、資金集めも手伝う。こうしてトンネルは完成するのだが、息子はもはや父を殺せない。

ところが思いがけないことがおこった。洞窟を脱出したフリークスたちが町になだれこみ、町人たちに皆殺しされてしまうのだ。エル・トポは怒り狂って町人たちを凶気をもって撃ち殺し、みずから焼身自殺してしまう。あとにはエル・トポの宿命の赤児がのこされた‥‥。

これが、伝説のカルトムービーとして知られるアレハンドロ・ホドロフスキーの映画『エル・トポ』(El Topo)の破天荒きわまりない粗筋だ。

盲人ヨガ行者、自己喪失者、完全無欠者、無私無欲者と対決するガンマンなんて、誰も思いもつかない。よくもこんな筋書を思いついたものだ。

しかも、いまから40年以上前の1971年のメキシコ映画なのである。「もしフェリーニ(142夜)が西部劇を撮り、クロサワ(1095夜)がイエス・キリストを撮ったら、こうなっただろう」と言われた。かなり微妙な評価だが、つまりは一部で大絶賛されたのだ。

しかし、見かけの体裁こそガンマンたちの西部劇仕立てになってはいたものの、あまりに衝撃的な映画だったので、深夜の映画館でしか上映されず、それでも途中で退席してしまう観客が多かった。

そのうち映画館に4回足をはこんだというジョン・レノンが作品と次回の興行権を45万ドルで買い取ったという噂が流れ、そのせいもあって大劇場で一斉に上映されることになったのだが、相変わらずの不評のため、たった3日間で上映打ち切られた。

ぼくは寺山修司(413夜)に勧められて、『エル・トポ』を見た。こういう奴がいたのかと驚いたとともに、「遊」を創刊した年の映画であったことにひどく親近感をもった。どんな映画だったのか、気になるならユーチューブでも少しは覗けるので見られるといい。

変な男、異色のアーティスト、クレオールを交差させている奴、神秘めいた作家、あやしげな人生の変遷者、伝統魔術に対する蘊蓄、狂気と美学の交錯、恐るべき創造性‥‥。

世の中には、こういう気質や特色をもった連中はけっこういるものだ。隠れキャラも少なくない。だからそのことに、とくに驚くことはない。いいかえれば周囲と異なる特異点をもった才能の持ち主は案外少なくないものなのだが(だからインチキもごろごろいるのだが)、そういう連中と比較してもなお異色が目立つ才能というものもある。アレハンドロ・ホドロフスキーの場合は、いささか折り紙付きだった。

まずもって何屋だかわからない。

とりあえず肩書を並べると、演出家、マリオネット制作者、詩人、ハプナー、映画監督、劇作家、演劇者、役者、パントマイマー、彫刻家、タロット占い師、舞台美術家、劇団リーダー、サイコセラピスト、サイコマジシャン、バンドデシネ作家、アニメーター‥‥などとなる。

だからといって万能の天才などと思わないほうがいい。たんに名付けるなら「説明がつかない多能」の持ち主だ。でも、こんな肩書を見させられているだけでは、ひょっとしたらインチキなのかもしれないのかどうかも、わからないだろう。まして、今日のアート・パフォーンスの大半がこの男の周辺から出てきたらしいということなど、決して見えてはこないにちがいない。

ま、特異な才能なんてそういうものなんだから、この変わった男の解釈なんて焦らないほうがいいのだが、それでは千夜千冊にならないだろうから、以下はともかくも本書『リアリティのダンス』に沿って、ホドロフスキーがどういうことをしてきた男であったのか、ところどころにぼくの感想を挟みながらナレーションしていきたい。

本書は自伝だ。幾つか辻褄があわないところもあるが、途中まではたいへんよく書けている。

多少の洒落をきかせた文章もうまいし、抜き出したエピソードの強調と省略ぐあいの質と量もほぼ申し分ない。だから肩書には著述家も加えたほうがいい。ただし、後半はあまりおもしろくない。その理由はあとで説明する。

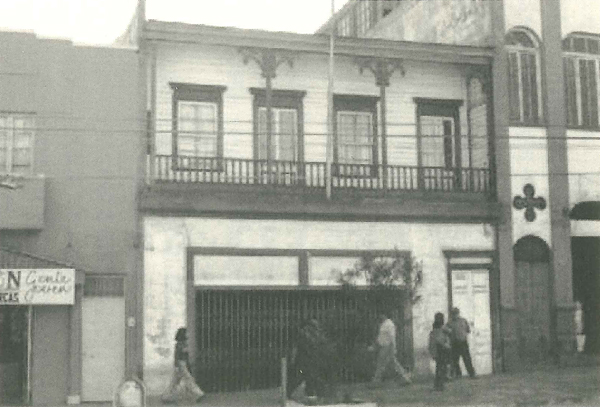

冒頭に回想されているように、ホドロフスキーは1929年にチリの北部の港町トコピージャに生まれ、この、北緯22度のトコ(聖なる二重の正方形)とピージャ(悪魔)をあわせた名をもつ星宿の血をうけた。トコピージャに生まれたことは、この男の誇りになっている。チリといってもボリビアに近い。

両親はロシア系ユダヤ人だった。祖父はイディッシュ語とロシア語しか喋らなかった。そんなこともあって少年はジューイッシュといじめられた。割礼でおちんちんの皮がなくてまんまるになっていたし、鼻も近所の連中には見かけないワシ鼻だったからだ。だから徒名はピノキオだった。

それでも10歳のころに首都サンティアゴに両親とともに転居して、こうした“こども差別”を脱したようだ。そして、このあたりはめずらしくないけれど、10歳をすぎると詩作や人形劇に関心をもち、図書館でこっそり神秘主義っぽいっ図版に見入るようになった。

とくに詩人に憧れた。当時の詩壇のカリスマは、なんといってもパブロ・ネルーダ(1301夜)である。ガルシア・マルケス(765夜)をして「どんな言語による者とくらべても、20世紀最高の詩人」と持ち上げられた詩人だ。けれども青少年ホドロフスキーは一種の反発心から、このカリスマに靡くのを避けていた。これもよくあることだ。

そんな多感な青少年の前に彗星のごとく新しい世代の詩人があらわれた。ニカノール・パラだ。「反詩」(アンチ・ポエマス)を標榜し、「蛇女」という詩では蔑むべき女を崇拝する男の詩魂を謳って、ホドロフスキーをびっくりさせ、憧れさせ、痺れさせた。

ホドロフスキーはこの才気ほとばしる詩人に、さっそくパラに似せた粘土人形をつくって送った(よくもそんなことを思いついたものだ)。そしてパラが愛しただろうような官能的な女を求め、そんな女がいそうなサンティアゴのカフェに出入りした。

が、ぼくもいま思い出した。中学校時代、図画工作の時間におぼえた粘土細工が気に入って(もうひとつはゴム版の版画彫り)、最初は動物を作りまくって遊んでいたのだが、ある日、性に目覚めてからは小さな女体をゴム粘土で作り、これをあれこれ動かして遊ばせていた。たしか、その女体粘土に2、3度ほどペニスをこすりつけて射精していたのではなかったかと思う。

このこと、中学2年のときに猩紅熱で隔離病棟に入れられ、その病室で看護婦さんにペニスをいじられて初めて射精を知ったことと相俟って、忘れられるはずもないことだったのに、今日の今日までなぜかどこの片隅にも書いてこなかった。パラ人形のホドロフスキーさまさまだ。

そんな話はともかくとして、青少年ホドロフスキーはパラのための粘土人形のあと、どうしたかというと、町の真ん中にあるカフェ・イリスに通ってステジャ・ディアス・バリンという凄い女と出会い、かなり濃密で危うい時を交わしあった。つまりは望み通りのことをした。ようするにホドロフスキーは何としてでも背伸びしたかったわけである。ステジャは期待に応えて青少年を思う存分ぐにゃぐにゃにした。

続く終戦後の1947年には、チリ大学に入って心理学や哲学を学ぶのだが、3年で退学して演劇家の道に入りたくなっていた。なにしろ大学に行くより「デダロ」(迷宮)というサンティアゴの書店のほうがよっぽど刺激的だったのだ。松丸本舗みたいだったのだろう。

一方ではステジャとの官能のかぎりを尽くして何かを実感しえた青少年は、しだいにマリオネット人形の制作に没頭する。創作人形は意外にも女たちの人気を集め、やがてその一人のルスの恋人が同棲していた画家のアトリエを、想像力が買われて無償で借り受けた。かくて1948年前後のようだが、人形を伴う「アトリエの祝祭」を始めるようになった。チラシにはこう書いた、「マジックシアター、入場料は理性」。なんとも粋な触れ込みだ。

この催し物に参加した何人かが、やがてホドロフスキーの唱導によって「束の間のパニック」に興じた。これこそはのちに「ハプニング」と呼ばれることになった芸術運動のルーツのひとつとなったものだ。ついで19歳のときには友人のエンリケ・リンとともに、今度はマイム劇団「テアトロ・ミミコ」を立ち上げた。

これらの詩的行為のことを、ホドロフスキーは「現実の予測不可能性」を見せたかったのだと回顧している。彼にとっては詩は痙攣であって、創造的な災害だったのだ。こんなことを感じていたなんて、やっぱりかなりの早熟だ。

1953年には最初の劇作品『ミノタウロス』を書いた。またガルシア・ロルカの人形劇を上演した。けれども青少年の胸はもはやチリにとどまってはいられない。

何であれじっとしていられないこの男は、のちの「ハプニング」の先導ともいうべきアートパフォーンスをさらに次々に連打すると、親友エンリケ・リンやのちのラテンアメリカ文学ブームの火付け役となったホセ・ドノソなどとカウンターカルチャー運動の最前線にも走っていった。ここまでくるともはやぼくの20代とはくらべようもない。

他方、いつももやもやしてもいるこの男は、本当かどうかは知らないが、このころドストエフスキーの大半に没入し、ブルトン(634夜)の著作の多くを、H・G・ウェルズのSFや歴史ものを片っ端から、それになぜかバーナード・ショーの劇作を次々に読み耽ったようだ。

ところが、ホドロフスキーはここでいったんチリを捨てて、裸一貫でパリに渡ったのである。友人のダニエル・エミルフォークが渡仏したのに心が動いたのと、エチエンヌ・ドゥクルーにマイムを学ぶだめだった。

この気持ち、それなりによくわかる。若くして前衛に走った者は、案外、その道一筋の玄人を慕いたくなるものなのだ。逆にいつまでも前衛気分でいようとする若者は、しだいに疲弊する。ぼくの周辺にはそういう体たらくの連中がたくさんいたものだ。

当時、パリのマイムといえば、ドゥクルーの弟子のマルセル・マルソーのほうに優位が移っていた。ホドロフスキーはさっそくマルソーのダンスカンパニーの一員になり、ワールドツアーに出ていった。その間、マルソーには台本を何本か提供したようだ。『仮面制作者』『心臓食い』『磁器承認ピップ』などらしい。

モーリス・シュヴァリエのために舞台演出もした。シュヴァリエはもう老いてはいたが、ホドロフスキーは舞台にタカラヅカ風の広い階段をつくり、そこにオーケストラの団員100人をすらりと並べて、パウル・クレー(1035夜)の絵に倣って一人ひとりに異なる色のジャケットを着せた。

老歌手はそこへ浮浪者のような姿であらわれる。鼻にはピエロのような赤いものがついている。劇場名も「アルハンブラ・モーリス・シュヴァリエ劇場」とした。このあたり、なかなか憎い。大当たりしたようだ。

こういう才能は随所に発揮されている。よほど柔軟だったのか、ともかく人が手掛けないことをやりたがったのか、知れば知るほどホドロフスキーがやってみせたことのなかには、のちのち多くのパフォーマーや演出家たちが真似ているものが少なくない。土方巽(976夜)も寺山修司も鈴木忠志も、いやいや多くの前衛たちは、ある意味ではホドロフスキーの後塵を拝したのである。

何度もいうようだが、ホドロフスキーはそうとうに飽きっぽかった。夢中になったマイムにも満足しきれなかった。そのころ老アンドレ・ブルトン(634夜)とも出会っていたが、こちらはほどなく訣別した。

この気持ちもよくわかる。いまさらブルトンではなかったにちがいない。ブルトンにがっかりしたぶん、ホドロフスキーはグルジェフ(617夜)とガストン・バシュラールを読み耽っている。

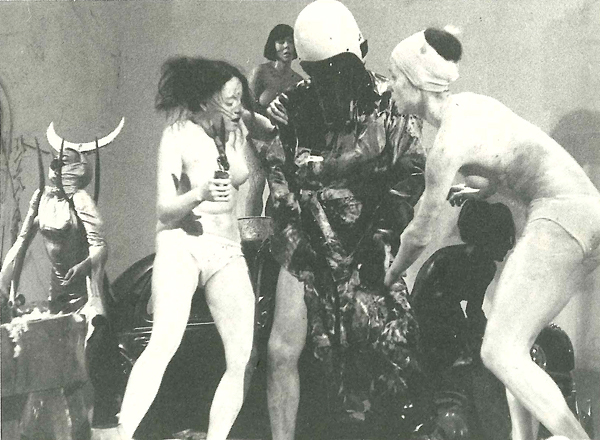

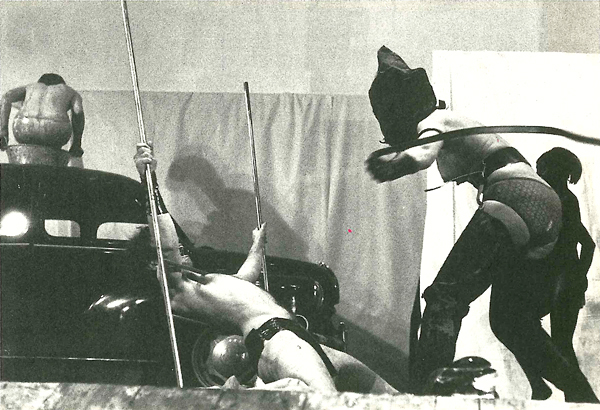

60年代に入るとマルソーたちと別れ、妻を娶り、フェルナンド・アラバール(のちの傑作『戦場のピクニック』の劇作家)やローラン・トポール(絵も小説もアニメもつくる鬼才)らのシュルレアリストたちと交遊し、しだいに束の間の衝撃をめざす「パニック・ムーブメント」を創始した。

これは、ホドロフスキーが台本を書いたり、シナリオ通りに何かを見せることに限界を感じたからのようだ。役者抜きの演劇、観客のいないパフォーマンス、シナリオのないドラマ、そういうものの可能性を試したくなったのだ。しばしば「束の間のパニック」とも呼んでいる。

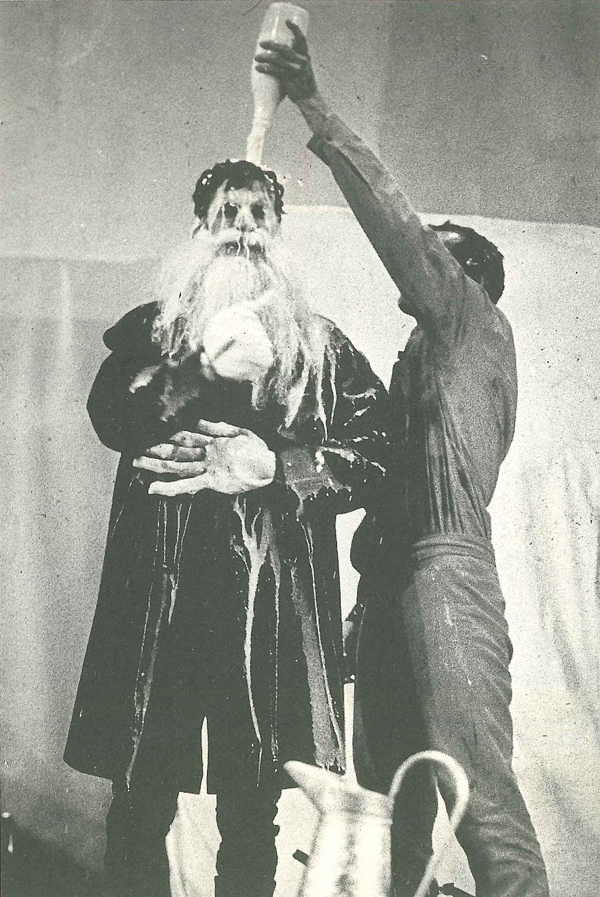

たとえば、画家のマヌエル・フェレゲレスが観客の前で一羽の雌鳥をさばいて、その血でカンバスに絵を描く。リリア・カリージョがナチスの制服で日常食をむしゃむしゃ食べる。女優のメチエ・カレーニョがアフリカン・ドラムで裸になって、髭むくじゃらの男にシェービングクリームを体に吹き付けてもらう。中古のグランドピアノをハンマーで叩き壊す。建築家の学生たちが陰部から何本ものソーセージをにょきにょきと引っ張り出す‥‥。

それこそ「束の間」から生じるようなことを、次から次へとやってみせたのだ。雑誌「プレクサス」は「これまでのパリでの最高のショー」と激賞し、アレン・ギンズバーグ(340夜)、ローレンス・ファーリンゲッテ、グレゴリー・コルソらも公演を褒めた。その後はどこでもやられていくことになるパニック・ハプニングだった。

ホドロフスキーは1958年にメキシコを訪れたのをきっかけに、その後も何度かメキシコ各地を訪れるようになっていた。詩人サルバドール・ノボが運営するメキシコ国立芸術院がホドロフスキーを迎えたのだ。

むろん、そういう公的機関にじっとしていられる性分ではない。やがて自分で設立した劇団「テアトロ・デ・バングアルディア」(Teatro de Vanguardia=前衛演劇団)を拠点に、しだいにメキシコシティに定住するようになった。この劇団はその後を含めて、10年間に100タイトル以上の公演をしたらしい。ストリンドベリ、ベケット(1067夜)、イヨネスコ、アラバール、タルデュー、アルフレッド・ジャリ(34夜)、レオノーラ・キャリントンらの作品を自由に演出したようだ。キャリントンに目をつけたあたりが、いい線だ。

自分でも脚本を書いた。その場合は、これもなかなかの線だが、たいていはゴーゴリ(113夜)、ニーチェ(1023夜)、カフカ(64夜)、ウィルヘルム・ライヒの著作をアレンジした。「オルゴン・エネルギー」論によってセクシャルレボルーションを鼓吹していたライヒに突入しているのがいかにも怪しいところだ。

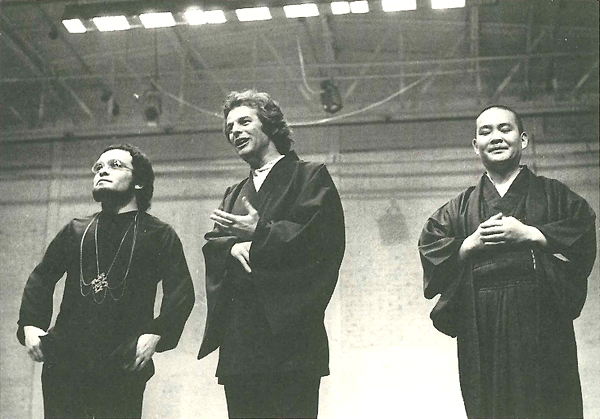

メキシコでは、エリーヒ・フロムや高田慧穣(えじょう)と深く付き合いはじめたことが大きかった。

そのころフロムは首都近郊のクエルナバカに住んでいた。この明るいユダヤ人の精神分析研究者は、「解放の始まりは苦しみにあります。解放は個人的自我を超えたセラピーが必要です」と言って、近くに住む禅僧と出会うことを奨めた。フロムは鈴木大拙(887夜)をメキシコに招いたことでも知られていたから、これは当然の成り行きだったろう。

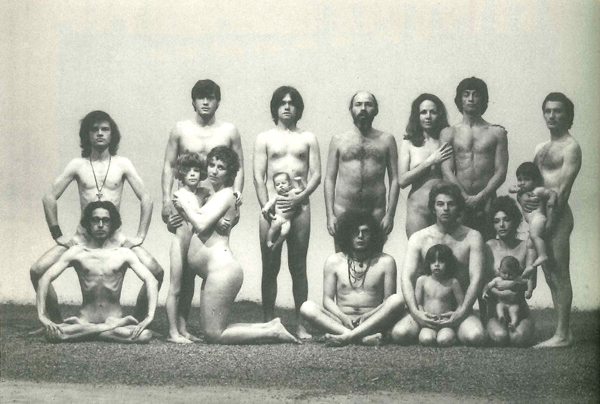

こうして高田慧穣と出会った。大拙の弟子の山田無文の弟子だ。チェーンスモーカーでも鳴る禅僧だった。ホドロフスキーは慧穣のもとで5年ほどの座禅と公案の指導を受けた。

初めての“東洋”との逢着はそうとう新鮮だったようだが、しかし禅からの高速な影響よりも、次にちょっとした機縁で知ることになるオスカル・イチャソとの出会いのほうが、このあとのホドロフスキーの方向を決めたようだ。

タオイズム、禅、スーフィズム、カバラ、錬金術、グルジェフ(617夜)、シュタイナー(33夜)、タントリズム、サイケデリック・アシッドなどを折衷したアリカ・トレーニングで有名な、あのイチャソだ。

イチャソは、それまでのホドロフスキーが「自分の本性を自分の外にばかり探していたこと」を責め、われわれにひそむパト(知性の中心)、オト(感情の中心)、カト(生命の中心)の3つのセンターを同時に解放することを約束させ、あれこれのトレーニングのあげくにLSDを飲ませたのである。

LSDがホドロフスキーにもたらしたものは、このあとカルロス・カスタネダ(420夜)がもたらすことになる幻覚キノコとともに、この早熟の才能を大きく変更させた。

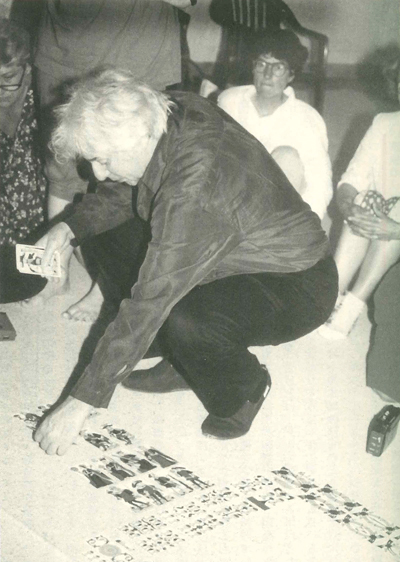

ホドロフスキーは「神話の次元」に関心を移していったのである。古代の神々、魔法の動物、英雄と聖人、宇宙の乙女たち、原型としての人間、内部の宇宙‥‥などなどと、さまざまな意味での“交信”をしたくなったのだ。これまた絵に描いたようなトランジットだ。ここには、チリ時代にマリー・ルフェーヴルの卓抜な解説でタロットに出会っていたことも蘇ってきた。

ホドロフスキーはついに「カミーノ・レアル」(真実の道)の入り口に達したと思ったらしい。このあと、魔術のようなシャーマンの老女パチータと偶然に出会って呪術的手術に立ち会うと、もはやホドロフスキーはその方へ向かってまっしぐらの研鑽を積んでしまうのだ。「サイコマジック」の世界にまっしぐらに突入していくことになる。

本書の後半はサイコマジックとサイコシャーマニズムの経験と施術についての報告と解説がえんえんと続く。

ホドロフスキーは、ときにタロットを使い、ときに呪術的手術を敢行し、それをまたときに観客に見せ、ときに患者とときに家族と「リアリティ・ダンス」を興じる稀代のサイコリーダーになっていってしまうのだ。

ぼくとしては、このあたりどうにもなじめないのだけれど、それでもホドロフスキーはこれらを洒落て「ミスティック・キャバレー」とも名付け、あいかわらずの精力的な活動をしつづけるのである。

だいぶんはしょったが、以上が、だいたいのホドロフスキーの自伝が伝えるところだ。

なんとも異様な半生である。書き方がいろいろなエピソードに飛んでいるため、圧縮するのに苦労したが、ほぼこんなところだったと思われる。

ただし、あえてそうしておいたのだが、大事な話を省略した。この話をして、この前代未聞の男と別れを告げたい。ホドロフスキーは実は格別な映画づくりやアニメーションづくりにかかわってきたのである。

最初の映画制作は、1957年ごろらしい。トーマス・マン(316夜)の『すげかえられた首』を素材にした20分ほどのショートフィルム“La Cravate”である。

ついで漫画制作に関心を寄せ、1966年ごろには『ハンニバル5』を、ついで自身で作画を手掛けた“Fábulas Pánicas”を発表し、翌年にはアラバールの同名戯曲を原作として初めて本格的な映画監督に挑み、『ファンドとリス』を制作した。不条理なラブストーリーを下敷きに生と死の二重性を衝いて、一部ではゴタールの『勝手にしゃがれ』やトリュフォーの『大人は判ってくれない』と並び称された。

こうして今夜の冒頭に紹介した大々問題作『エル・トポ』を1971年に発表することになるのだが(これが「遊」の創刊の年にあたるのだが)、さらに3年後にはきわめて神秘的な『ホーリー・マウンテン』を監督した。7人の男女が錬金術師(ホドロフスキー自身が演じた)とともに、“宇宙の真実”を求めて聖なる山をめざすというリアリティ・ダンスの映画だ。

が、これでおわったのではない。1975年にはフランク・ハーバート原作の『デューン』の映画化に乗り出し、10時間の大作を構想した。

音楽にピンク・フロイドを、役者に息子のブロンティス・ホドロフスキー、ソルバドール・ダリ、オーソン・ウェルズ、ミック・ジャガーらを配し、美術にクリス・フォス、メビウス、ギーガーを起用する計画だったのだが、これはあまりの大作で、資金も難渋して制作まもなく挫折した。そのシナリオをメビウスがかなりの枚数のバンドデシネの絵にのこしている。それを見ると、のちにデヴィッド・リンチが映画化した『デューン/砂の惑星』がかわいらしく見えるほどである。

このへんからはよく知られていることだろうけれど、メビウス(本名はジャン・ジロー)のバンドデシネは、このまま挫折しなかった。ホドロフスキーはメビウスと組んで1981年の宇宙活劇『アンカル』の制作にこれを転じていった。いまや日本でも超有名になったバンドデシネ(フランス漫画)のメビウスだが、その発端を拡張させたのはホドロフスキーだったのである。

いま、ホドロフスキーは本書をもとにした映画を制作しているとも聞いた。1929年生まれだから、84歳を超えている。現実と折り合いをつけるのではなく、たえず想像力にのみ賭けてきたホドロフスキーなら、やりそうなことである。世の中には、こういう男がけっこういるものだ。

⊕ リアリティのダンス ⊕

∃ 著者:アレハンドロ・ホドロフスキー

∃ 訳者:青木健史

∃ 編集:森田裕子+文遊社編集部

∃ 装幀:佐々木暁

∃ 発行者:山田健一

∃ 発行所:株式会社文遊社

∃ 印刷:シナノ印刷株式会社

∃ 製本:ナショナル製本

∃ 発行日:2010年10月25日 初版第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 幼年期

∈ 暗い年月

∈ 最初の行為

∈ 詩的行為

∈ 宗教としての演劇

∈ 果てしない夢

∈ 魔術師、師、シャーマン、呪術医

∈ マジックからサイコマジックへ

∈ サイコマジックからサイコシャーマニズムへ

∈ マリアンヌ・コスタによって記録されたサイコマジックの処方行為(付録資料一)

∈ サイコマジックについての短い書簡集(付録資料二)

⊗ 著者略歴 ⊗

Alejandro Jodorowsky(アレハンドロ・ホドロフスキー)

1929年、ロシア系ユダヤ人としてチリに生まれる。現在の活動拠点はフランス。少年時代より詩作を始め、大学では哲学を専攻後、演劇科に転籍。ハプニングの前史ともいえる街頭パフォーマンスの数々を実践する。53年に渡仏、おもにマルセル・マルソーの劇団で働く。60年代はパリとメキシコシティを往復しながら百近い前衛演劇を上演した。映画監督としての第一作は68年の「ファンドとリス」。70年にニューヨークで深夜上映された二作目の「エル・トポ」が、ミック・ジャガー、ピーター・フォンダ、デニス・ホッパー、アンディ・ウォーホル、オノ・ヨーコなど当時のカウンター・カルチャーを代表する人々の注目を集めたうえ、ジョン・レノンの激賞により、ビートルズの事務所社長アレン・クラインが次作の制作資金100万ドルを提供。これをもとに73年「ホーリー・マウンテン」を発表、“カルトムービーの鬼才”として映画史に名を残す。89年の「サンタ・サングレ」も話題を呼んだ。

日本でも寺山修司をはじめファンは多く、近年では大友克洋と個人的交流がある。ホドロフスキーは漫画の原作者としても有名であり、メビウスと共作した『アンカル』など、数十冊のバンドデシネを発表している。小説や詩集ほか、サイコテラピーに関する著作も多い。彼は芸術家であると同時にテラピストであり、日本人禅師に弟子入りして本格的に禅の修行を積んでいるほか、タロットや明晰夢の研究、また各国の“呪術医”や精神分析家との交流を通じ、サイコマジック、サイコシャーマニズムなど、独自の心理療法を確立している。

2012年8月、83歳のホドロフスキーは故郷チリで映画「La danza de la realidad」(原作=本書)を撮り終えた。現在、その公開が待たれている。

⊗ 訳者略歴 ⊗

青木健史(あおき・けんし)

1967年、山口県生まれ。東京外国語大学卒業、東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学。慶應義塾大学経済学部非常勤講師。専攻はラテンアメリカ文学。訳書:N・ホーソーン、E・ベルティ『ウェイクフィールド/ウェイクフィールドの妻』柴田元幸・青木健史訳(新潮社、2004年)。