父の先見

祥伝社新書 2012

編集:高田秀樹

装幀:盛川和洋

ときどきこういうことを考える。科学では「あてがう」という考え方や、「あてがって見る」という見方がとても重要だったということだ。たんに補うのではない。補助線を引くのでもない。付加でもない。ひとつのレイヤーの中での組み換えでもない。

そこに欠如しているもの、あるいはそこに見えていなかったものを、あえて別の仮想の「はたらきぐあい」として導入する。レイヤーをこえたりまたいだりして導入する。ときには考え方を「誂える」といってもいい。

こうした誂えには設計仕様や仕立てがデザインされ、その「はたらきぐあい」も編集されているはずだから、このような見方をとることが、ときに次の時代のまったく新しい科学をつくりだすことがおこりうる。科学史というもの、そのように先行モデルに後行モデルをあてがい、誂えてきたのだったろう。

われわれは文明発祥このかた、さまざまな観念像や社会像をもってきた。たとえば国家とか真空とか良心とか、アトムとか疲労とか無意識とか、原理とか市民とか気温とか病気とか。これらは概念化もおこしてしまうので、いったん使いはじめるとなかなか拭えない。とくに自由なんて、いちばん厄介だ。

概念像と概念は、歴史のなかで「ことば」や「価値感覚」として定着し、ときには社会作用として常用され、それなりの使い勝手をもってきた。そこには、自然界に属するものもいっぱいまじっている。運動、重力、常緑樹、サル、マグロ、お天気、海流、アルカリ、花崗岩、腐食、カビ等々。

しかし、科学がこれらの「ことば」をもった自然界の観念像や社会像に入りこむと、その構造やメカニズムやふるまいを決定しなければならなくなる。それらはやがて確定的にもなる。

科学では概念や運動像の多くを「数学の言葉」で説明し、その再現立証性を求められる。けれども真空も疲労も、重力もカビも、その構造や機能や属性なんていくらもありそうなので、いったい数式の部品のどこがそれらにあてはまるのか、決めがたいことも少なくない。さらにその現象の「それ以前」と「それ以降」を記述するともなると(運動や変化を勘定に入れようとすると)、因果関係の説明の困難さは並大抵ではない。

こういうとき、すぐれた科学者たちは思い切って発想を切り替える。仮の概念を導入して、その仕様を想定し、その部品は数式のどこそこをあらわしていると考える。

特殊相対性理論と量子力学を合わせたディラック方程式には「反粒子」という概念が想定されている。このような仮の概念からは、われわれが歴史のなかで培ってきた観念像ではつかめないものがむにょむにょ、むにょむにょと入ってくる。反粒子からは「反物質」という数学的な概念が派生するのだが、そんなものは見たこともないし、何かの比喩にもなりにくい。「仮り」は「借り」なのだ。

しかしながら、必要な「借り」だと思って導入すれば、その「借り先」を考える気にもなってくる。ここが重要だ。概念の「借り」は「借り先」の相手や場を想起させるのだ。そしてそこに「あてがい」や「誂え」をおこしていくことにもなる。この作業仮説こそが、それまでの科学理論や既存の観念像にまったく新たなフィジカルイメージを躍如させるのだ。それは、誰も見たことがない洋服や大工道具や工業部品のようなものでもある。

ぼくはこのような見方を援用して編集工学の基本を考えてきた。また、これを10年ほど前から「見方のサイエンス」と名付けてきた。そこには、ときに強烈な「ないものねだり」が必要になる。そこにはまた「欠如の実在」がリアリティ・ダンスを踊るときもある。今夜はその話をしてみたい。

去年の2012年7月4日、世界の新聞やテレビでトップ扱いの科学ニュースが駆けめぐった。ヒッグス粒子とおぼしい新たな素粒子の“発見”が発表されたのだ。

エディンバラ大学のピーター・ヒッグスが1964年の論文で予言した素粒子だった。正確には“発見”ではなくて、装置の中で“作り出された”のだけれど、その年の内にヒッグス粒子と同定された。

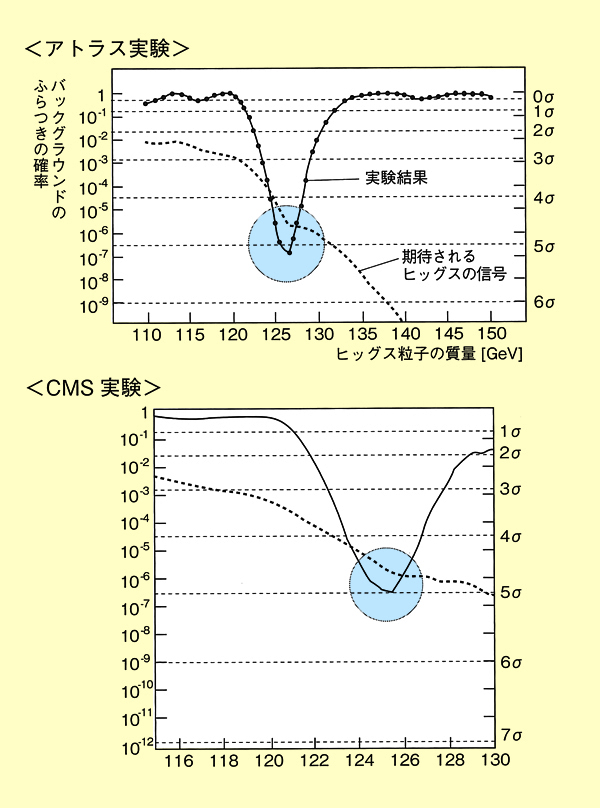

創出と発見と同定をやってのけたのはCERN(ヨーロッパ合同原子核研究機構)である。そのセルンのLHC(ラージ・ハドロン・コライダー)という陽子衝突型の大型加速器が、この快挙を仕出かした。LHCはフランスとスイスにまたがるジュネーブ郊外にある地下100メートル、円周27キロの世界最大の加速器で、研究機構CERNの中にある。15年以上の歳月と80億ドル以上の資金をかけて開発されたコライダーである。

光速に近いスピードまで加速した陽子と陽子を衝突させて、ビッグバン直後に似た高エネルギー状態をつくりだし、そのとき出てくる粒子を次々に検出器にかけて精密に測定する。LHCは10のマイナス12乗秒後のエネルギーに相当する状態を人工的につくりだすことができる。温度でいえば摂氏1京度、10の16乗度にあたる。

発見されたヒッグス粒子そのものの質量は126GeV前後だった。GeVはジェブと読んで、ギガ電子ボルトの単位になっている。ギガは10の9乗である。GeVはエネルギーの単位だが、質量を示してもいる。これはアインシュタインのE=mc²にもとづくもので、エネルギーがわかれば質量がわかるという式によっている。

こういう怪物のような装置をぶんぶん使って、素粒子物理学者たちは本気であらまほしき「ないものねだり」をつくったのだ。

おっつけヒッグス粒子は見つかるだろうと以前から言われてはいたのだが、それがやっと的中したわけだ。ギョーカイ挙げての「よし、よし」で、ぼくにとっては実は「しめ、しめ」だった。「よし、よし」はやったぞ、すごいぞという意味だが、「しめ、しめ」はこれで南部陽一郎このかた提唱されてきた「自発的対称性の破れ」をふくむスーパーシンメトリー仮説(超対称性理論)とエクストラ・ディメンション仮説(余剰次元理論)を組み合わせた“新たな物理法則”がいよいよ全面的に脚光を浴びることになるだろうという意味だ。

“新たな物理法則”というのは、素粒子物理学で長らく「標準モデル」あるいは「標準理論」とも言われてきた物理法則のことで、この程度の物理法則が成立するくらいでなきゃ、とうてい「見方のサイエンス」の最もおもしろいところなんて説明できないじゃないかと思ってきたものだ。

予言されていたヒッグス粒子には、素粒子の標準モデルで設定されているものと、ワインバーグとサラムが電弱理論の枠組にあうように誂えた粒子があるのだけれど、どちらにせよ、それは欠如の実在を導入したものだった。その欠如の実在が発見されただなんて、すばらしい。それが大手をふって説明できるようになって、よかった、よかった、「しめ、しめ」なのである。

こういう気分は、その消息がやってきたところを話そうとすると、いささかぼくの個人史的な事情の話になってしまう。

この事情は35年前の1978年に、工作舎の「土星の間」で、高エネルギー物理学の国際会議で来日中の南部陽一郎さんとデイヴィッド・ポリツァーと「素粒子の宴」という対話をしたときから始まっていた。このときの対話は十川治江のみごとなナビとともに同名(工作舎)の本になっている。南部さんの本が初めて一般書になった例だ。

ついではそれから20年ほどたったころ、レオン・レーダーマンの大著『神がつくった究極の素粒子』(草思社)を寝ころびながら読んだあたりから、あらためて「素粒子の行方」についてのむらむらした気分が疼いていた。

こういうふうになったのは、ぼくがもともと湯川秀樹さんに私淑して、30代前半にその「非局所場」や「素領域」の考え方にやたらにインスパイアーされていたからだった。ゲージ理論がよくできていたので「素領域」の仮説は挫折したのだが、それがかえってぼくに何かを気付かせたのだった。

さらにあれこれを考えたり、あれこれを読みつまんだりするうちに、こう言うのはお笑い草だろうけれど、どうしてもヒッグス粒子とその周辺の議論が立証されてもらわなければ困るぞ、そのとき南部理論が忘れられてはもっと困るぞと思うようになっていたのである。というわけで、ごくごく概観をなぞるだけだが、南部さんについて少し話しておく。

南部陽一郎は、戦中は陸軍の短波レーダー研究所に、戦後まもなくは東大の研究所に寝泊まりしながら研究者としてスタートし、プリンストン高等研究所からシカゴ大学に移るに及んで、その特異な発想力を発揮しはじめた日本が誇る理論物理学者である。

シカゴ大学に移った翌年のこと、超伝導のしくみを仮説するBCS理論というものが発表された。BCSはアメリカの物理学者バーディーン、クーパー、シュリーファーの頭文字をとったものだ。

これはかんたんにいうと、超伝導の状態では、電子どうしがペア(クーパーペア)をつくって凝縮し、素粒子間を媒介する粒子(ボソン)のような作用をするため、伝導体の内部の格子構造を失わせた超流動のように見えるのではないかというものだった。

南部さんはこの理論の波動関数で電子数が保存されていないことを訝り、超伝導流体が電子などの素粒子数を保存していないのは、自然界の基本的な対称性に違反しているのではないか、それはどうしてか、そこには何かまだ見えてこないしくみがはたらいているのではないか、ということを考え始めた。そしてそこには、「質量のない集団モード(collective mode)」がおこっていると結論づけた。1960年のことだった。

超伝導におけるクーパーペアというのは、超伝導物質が超低温になるとき、内部を移動する電子が近くのプラスイオンを引き寄せ(ペアになって)、後続の別の電子を通過しやすくする現象をいう。集団モードとは、ある系をつくる粒子の大半の低エネルギーが励起状態にあるとき、そこに集合運動がおこることをいう。

南部さんはBCS理論から見えてくるものには、見えてこないものが含まれるのではないかと考えたようだ。電子のクーパーペアがボソンに凝縮すると説明されるのは、そこに粒子間にひそんでいた対称性が破られたからではないのか。その破れがボソンという新粒子として出現してきたと考えたほうがいいのではないか。そのように見た。

こうして生まれたボソンには質量がない。そこで南部さんは集団モードによって励起状態(エクサイテーション)のようなものがおこっているのではないかという仮説を提唱し、さらにはそこで引き金を引かれた対称性の破れが、宇宙における大半の粒子に質量を与えたのではないかという、画期的な仮説を提起したのだった。

これが「自発的対称性の破れ」(spontaneous symmetry breaking)という発想が出来した瞬間だ。まさに「ないものねだり」が、原初の宇宙の粒子たちに「質量」というこれまで人類が漠然と抱いてきた観念像に対して、フィジカルな根拠をもたらしたのだ。

翌年、イギリスの理論物理学者ピーター・ヒッグスがエディンバラ大学の研究室で南部論文を読み、フェルミ粒子が質量をもつのは対称性の破れによるものかもしれないという展望をもった。1964年、ヒッグスは2本の論文を書いた。1本目は受理されたが、2本目は物理学の可能性が示されていないということで戻ってきた。

このときの論文の査続者だったのが南部さんだった。南部さんはヒントを出し、ヒッグスはそのヒントにもとづいて、「場の励起が海の波のように新しい粒子を生み出している」という、つまりは「ないものねだり」の一文を2本目の論文にくっつけた。論文は通った。そして、これこそがのちに「ヒッグス機構」(ヒッグス・メカニズム)とよばれ、それをヒッグス場とみなし、そのヒッグス場からヒッグス粒子を予言することになった論文になったのである。

ヒッグスはノーベル賞授賞後のインタビューで、「ヒッグス粒子は南部が予言したようなものだ」と言った。南部陽一郎がヒッグスをエクサイテーション(励起)させたのである。ヒッグス粒子を予言したのは、ヒッグスに重大なヒントを与えた南部陽一郎その人だったのだ。

しかし、ヒッグス粒子が“実在”するかどうかという問題は、こうした仮説だけでは証されない。大型加速器をぶんまわさなければならなかった。

レオン・レーダーマンはアメリカのフェルミ国立加速器研究所の所長だった名うての研究者で、大型加速器を世界で最初にぶんぶんまわした男だ。ミューニュートリノの発見で1988年のノーベル賞をとった。“笑う所長”の異名をとるほど愉快な素粒子物理学者でもある。

だから『神がつくった究極の素粒子』(草思社)もおおいに読ませた。上下2冊ぶんの上巻には、素粒子物理学の基礎や大型加速器のしくみをどのように工夫したかということが書いてあって、下巻の後半にヒッグス粒子が出てくる。いったん出てくると、高らかに「神の素粒子」として崇められる。これさえあれば標準モデル仮説は完成する、そう書いていた。しかし、レーダーマンは理論の奥にはあまり関心がなかったようだ。素粒子の標準モデルが実証されればよかったようだ。

標準モデル仮説はゲージ対称性をもとにしている。ワインバーグとサラムが稠密につくりあげたゲージ理論にもとづいている。ゲージ対称性は粒子の質量がゼロであることを要求する。

素粒子の大半は質量をもっている。それゆえ標準モデル仮説がちゃんと成立するには、ゲージ対称性を満たしながら、かつ素粒子の質量を説明できる何かが必要だった。レーダーマンはヒッグス粒子という実体があることで、その何かに決着がつくなら、これは「神の素粒子」として崇め奉られるべきだろうと意気揚々になった。残念ながらレーダーマンはヒッグス粒子発見のニュースを知ることはできなかったけれど。

ちなみに、アメリカでLHCに似たSSCという大型コライダーを作る計画をたてたことがある。レーガン政権時代だった。とびきりの頭脳集団が集められた。それがクリントン政権になって資金上の都合でお蔵入りになった。このときこの頭脳集団が大量に解雇され、当時の金融機関やそのシンクタンクに雇用された。これが、ウォール街で高度な統計確率論をふりまわす金融クォンツになった連中の前身なのである。SSCの中止がIT金融バブルの役者たちを用意したのだった。

南部、ヒッグス、レーダーマンが依拠したくなった素粒子の標準モデルには、どんな考え方が生きているのだろうか。以下、その話に入ってみたい。

そもそも宇宙というもの、光とその光から生まれた物質でできている。知られているように、光には質量がない。ということは、もしも当初の宇宙がそのまま発展していたら、あらゆる基本物質(素粒子)は光速で飛びつづけることになり、質量をもつことがないままになっていた。しかし実際にはそうならなかった。およそ137、8億年を経過する宇宙は、そのどこかで多様な物質をつくりだしたのだ。質量がなかった素粒子に質量が生まれたのだ。あるいは「あてがわれた」のだ。では、なぜ、どのようにして質量は生まれたのか。

この謎を解く鍵になっているのが「対称性の破れ」と「ヒッグス機構」だった。ヒッグス粒子は「質量の起源」なのである。いいかえればヒッグス粒子は自然界に「重さ」がそなわったのはなぜかという根本問題にかかわっていたわけだ。

どう、根本問題にかかわっていたのか。その経緯を仮説したのがゲージ理論を下敷きにした「標準モデル」論である。素粒子に関するスタンダードモデルだ。

この標準モデルは、アップ・チャーム・ダウン・ボトムなどの六種類のクォーク、電子やニュートリノなどの6種類のレプトン(軽粒子)、光子やZ粒子やグルーオンなどの4種類のゲージ粒子、そしてヒッグス粒子で構成される。ヒッグス粒子以外はフェルミ粒子(フェルミオン)と総称される。

標準モデルがいかによくできていようと、素粒子のファミリーにそんなきっちりした構成表があるだなんて誰も信じなかったのだが、1974年11月にチャームクォークが発見されると(これも大ニュースだった)、それからはゲージ粒子のW粒子とZ粒子が、トップクォークが、さらにはタウニュートリノがというふうに次々に発見されて、標準モデルの有効力がにわかにキラキラ輝く説得力をもちはじめた。

ちなみにチャームクォークの発見が11月だったので、素粒子ギョーカイではロシア革命に倣って、この事件を「11月革命」などと言っている。

念のため、ごくごく基本的なことを書いておくが、われわれの世界は大きい物質のサイズで見えている。その物質は分子でできていて、その分子は原子の組み合わせでできている。水は水素原子2個と酸素原子1個でできている。原子の大きさがだいたい10のマイナス10乗メートルである。

原子は原子核とそのまわりを回る電子でできている。原子核は10のマイナス15乗メートルだから、野球場を原子だとすると、ピッチャーマウンドにある1円玉ぐらいが原子核にあたる。そのちっぽけな原子核の中に陽子や中性子があり、それらをクォークたちが構成している。陽子はアップクォーク2個とダウンクォーク1個で、中性子はアップクォーク1個とダウンクォーク2個でできている。これらが素粒子だ。

素粒子には大きさはない。大きさがあればその“中”があるのだが、そういうものはない。こういう素粒子のファミリーをあらかた想定したのが標準モデルというものになる。標準モデルは17種類の素粒子を想定し、そのうち16種類を次々に見つけていったのだが(加速器でつくりだしていった)、最後のヒッグス粒子だけが発見できなかった。

こうした標準モデル仮説が宇宙の当初に向かって告げているだろうことは、次のようなことだ。

今日の宇宙が誕生する以前、その原初の“前宇宙”ともいうべきところは真空になっていて、しかしながらたくさんの“宇宙の種”のようなものがうごめいていたとおぼしい。ずっと真空のままなら何もおこらなかったのだろうが、何かがおきて宇宙ができたのだから、真空とはそういう何かの前状態のことだったのだ。つまり真空は何かのクセを隠していた。そう考えるしかないだろう。

この“宇宙の種”は10のマイナス30乗メートルという、プランクスケールとよばれるほどの超極微のもので、それゆえに“種”たちはちょっと生まれては消え、ちょっと消えては生まれていただろう。そこは真空の中のゆらぎのようなものだったろう。

それがある時点で、それらの“種”のどれかが加速度的に膨張し(その理由はまだわからないのだが)、だいたい10メートルほどの大きさになった。なんだ、その程度でと思うかもしれないが、ところが、これがすでにしてたいへん高いエネルギー状態だった。どんな物質状態も、実はごくごくちょっとした差異やアノマリー(異常)な動向によって、とんでもない現象に変化するものなのだ。相転移もおこる。これは結晶のおこり方を見てみればすぐわかる。宇宙論では、これを「インフレーション」という。

けれどもあまりに高エネルギーだったので、また急速の出来事だったので、水が低いほうに流れるように、エネルギーは今度は低いほうをめざし、このときそれまでの「潜熱」が急激に放出された。これが「ビッグバン」だ。インフレーションが先におこって、ついでビッグバンが惹起された。

このビッグバン直後の、10のマイナス10乗秒後、きわめて大きな変化がおきて、ここに今日の宇宙マザーができた。しばしば「宇宙は3分間でできた」というのは、この3分間である。このとき質量も生じた。

質量が生じたメカニズムのことを、いまではまとめてヒッグス機構と言っている。対称性の破れもここにおこる。最近のヒッグス機構についての説明はまことに巧妙だ。あらためて紹介しておくと、こうなる。

真空はあるとき「ヒッグスの海」とでもいうべきものになっていただろう。その「ヒッグスの海」にちょっとした素粒子が動こうとして、海の中のヒッグス粒子となんらかの相互作用をおこした。これは見方を変えていえば、真空からの抵抗力をうけたことに相当する。これで素粒子は動きにくくなった。動きにくくなったということは、つまりは質量のカケラをもった。それがくっついたということになる。

真空中にヒッグス粒子が充満していて、質量ゼロだった粒子は「ヒッグスの海」に隠れていたヒッグス粒子と作用して抵抗をうけ、質量を獲得した。こういうシナリオだ。この海のことを物理学では「ヒッグス場」とよんでいる。

ここで、あらためて質量とは何かというと、2つの見方で説明できる。ひとつの見方は、光のスピードからどのくらい遅くなるかを示しているという見方だ。慣性質量とよばれる。もうひとつは「重さ」をあらわしている質量で、重力質量とよばれる。

この2つの質量は高い精度で一致しているというのが、マッハが提唱し、アインシュタインが相対性理論に導入した「等価原理」というものだ。見方は異なるが、慣性質量と重力質量は等価なのである。

この原理からすると、素粒子は宇宙誕生直後、光と同じスピードをもっていて、当初の質量はゼロになっている。しかしあらゆる素粒子が光のスピードで動いていると、宇宙には何も形成されっこない。宇宙が多様な物質を生じるためには、素粒子が動きにくくなったと考えるしかない。それなら、動きにくいということを「質量がある」というふうに考えるべきなのである。そういう「ないものねだり」をするべきなのだ。

このような考え方を発展させると、そもそも素粒子は真空でも隠れた属性のようなものをもっていたというふうに見ることができる。それをさらに見方を変えていえば、真空の状態がちょっと“変”になってきたことがヒッグス場の変質となり(真空が好みやクセをもったと見たってかまわない)、そこにさしかかった素粒子たちを動きにくくさせ、それをのちのち「質量」とみなすとようになったと、そう、説明してもいいだろう。

この、いろいろに説明できそうなことを、南部陽一郎はもっとエレガントに「対称性の自発的な破れ」と説明してみせたのである。何度も強調するようだけれど、ヒッグス粒子の研究は、この南部さんの格別きわまりないフィジカル・エレガンスに導かれて発展してきたわけだった。

南部さんとポリツァーに会い、レーダーマンを読んでから、ずいぶんたった。いろいろな本も渉猟した。最近はドイツのクラウス・グルーペンのよくできた教科書『宇宙素粒子物理学』(丸善出版)をブック・ステーションにして、ポール・ハルパーンの『神の素粒子』(日経ナショナル ジオグラフィック社)、相原博昭の『素粒子の物理』(東京大学出版会)、井上研三の『素粒子物理学』(共立出版)などをちらちら読んだ。

そこへ、去年7月のヒッグス粒子発見のニュースがとびこんできたわけだ。すぐに千夜千冊したくなっていたが、それには南部さんの本を書いてからにしなければいけないなという、そんな律義がはたらいていた。あるいは対称性についての本、たとえば広瀬立成の『対称性から見た物質・素粒子・宇宙』(講談社ブルーバックス)のようなものを先に案内しておいたほうがいいかなとか、また、いやいや、いまなら標準理論の本を紹介するのを先行させたほうがいいなとか、変な順序にこだわっていた。

結局、その余裕もなくずるずるきてしまったのだが、先だって千夜千冊の『ピーター・パンとウェンディ』(偕成社文庫)の紹介で「ほんと」と「つもり」の話を書いたとき、この話を気分の問題ではなく科学の問題にもしておかなきゃならない、それにはやっぱり南部さんやヒッグスや標準理論の本をとりあげておこうと思ったのだ。

こうして数週間ほどは、ブルース・シュームの『標準模型の宇宙』(日経BP社)や藤本順平『小さい宇宙をつくる』(幻冬舎)、ハンツ・ホライスと矢沢潔の『ヒッグス粒子とはなにか』(ソフトバンク クリエイティブ)などにも目を通しながら、自分の甘い腋をかためていたと思われたい。が、どの本でいくかが定まらない。ともかくはまずはわかりやすいもので、いま述べたような配慮をうまく書いてくれているものを紹介しようと決め、本書『ヒッグス粒子の謎』を選んだのである。

読者諸君もぜひ目を通すといい。ぼくが「あてがい」だとか「誂え」だとか「つもり」だとかを重視した理由についても、いろいろピンとくるだろう本なのだ。

著者の浅井祥仁は東大大学院の物理学専攻准教授であるとともに、LHCの実験に参加する日本人グループの物理解析責任者である。まだ40代だから研究者としては若いけれど、ヒッグス粒子の仮説が生まれた背景から、その発見と同定をめぐっておおまかに一部始終を書いた新書にすぎないようでいて、けっこうよく書けていた。きっと気楽に書いたか、講演で話したものを再構成したのだろうけれど、ヒッグス粒子をとりかこむ理論的な脈絡についての考え方や見方を、とてもうまく説明している。

とくに「超対称性」(スーパーシンメトリー)の考え方と「余剰次元」(エクストラ・ディメンション)の考え方を、南部さんの「自発的対称性の破れ」の見方からつなげて、そこにヒッグス粒子の可能的動向を噛ませる説明の仕方が、ぼくとしては律義をちゃんと発揮してくれていて、気持ちよかった。フィジカル・センスもいいのではないか。いつかこの著者に会いたくもなった。できればゴートクジISIS「本楼」に呼んで、みんなの前で宇宙の話をしてもらいたい。

では、本書の第3章と第4章から、今夜のぼくの話しっぷりを応援してくれるようなフィジカル・コンテキストをいくつか紹介しておきたい。できれば5月の連休のための鯉のぼりにしたかったのだが、身のまわりの処置をすることが多すぎて、こんな日付になった。あしからず。ちなみに第3章は[真空は「空っぽ」ではない]、第4章は[「粒」の科学から「容れ物」の科学へ]という章タイトルになっている。

今日の理論物理学では、真空は何もない空っぽの状態のものではなく、ヒッグス場になっていると説明される。なぜ真空は空っぽだと都合が悪いのか。なぜヒッグス場という考え方を導入する必要があるのか。

このことを有効な見方だと実感できるには、真空には「好み」があると見たり、真空は「クセ」を隠していると見たり、あるいは「何かがこっそりはたらいている」とみなすといい。

さいわい量子力学にはハイゼンベルクの不確定性原理というものが作用していて、とても短い時間の現象ならエネルギー上の問題についての記述でウソをついてもいいことになっている。位置を示そうとすると運動量はおあずけになり、運動を追いかけると位置がわからない。たとえば、光は10のマイナス34乗のレベルでは、電子と陽電子になるけれど、これはウソで、また元に戻る。量子レベルではそういうことがしょっちゅうおこりうるのだ。

著者の浅井は、このことを説明するのに巧みに「ウソ」という言い方をしているが、これは光が電子や陽電子になる「つもり」をもっているというふうに言い換えてもいいと、ぼくは思う。「ウソ」も「つもり」も複雑な構想にはどうしても必要な思考なのだ。そこで、この「つもり」をいろいろ集めていくと、真空にはこうした「つもり」ばかりが潜伏しているのだと思えるようになる。これが「場」というものなのである。

大きな真空の全体から、ある粒子が変化する周囲だけを「場」というふうにみなすのは、これもまたウソといえばウソなのであるが、痛快なことに、ここからはいろいろな“見立て”がつくれる。たとえば、このような極限的な現象を、場とその場の中の“何か”の励起だとみなして、これで数式をつくっていくと、空っぽではない「真空の偏極」をあらわすことができたりもする。

さらには、この数式を量子論的に解いていくと「発散」というめんどうがおこって、いったんはこれは失敗したかなと思えるのだが、これも工夫次第で解決できることがわかってくる。それがまさに朝永振一郎とジュリアン・シュウィンガーの有名な「くりこみ」理論というものだった。発散する量を数式の中からピーター・パンの魔法のように消すことができるのだ。

が、これは魔法なのではない。ティンカー・ベルの光の粉をまぶしたのでもない。これこそは自然をどのように見るかという「見方のサイエンス」というもので、実は科学の大半はそのような見方の導入でのみ成り立ってきたというべきなのである。

こうして真空には、すでになんらかの「つもり」が生じていて、その重要な「つもり」のひとつが、ヒッグス場における対称性が破れようとする動向だろうと見立てたのが、南部陽一郎の仮説だったのである。

真空が根本的な対称性の破れにかかわっているらしいということは、自然界の奥の奥にはたんに物質や粒子の“種”があるだけではなくて、対称性にかかわる特性もひそんでいるということを推測させる。

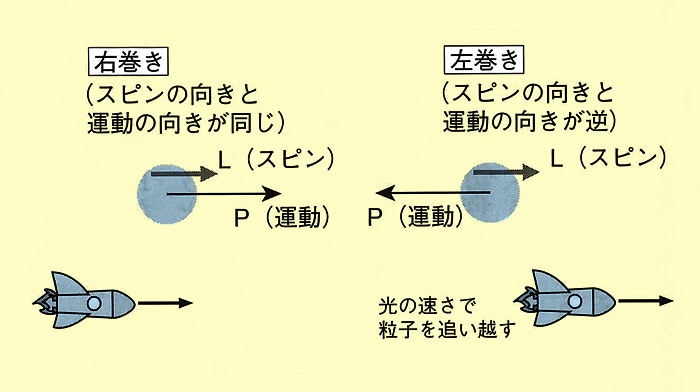

すべての粒子はスピンという回転性をもっている。スピンは角運動量ではかる。フェルミ粒子はスピン1/2で、こちらは主に物質を形づくっている。ボーズ粒子(ボソン)はスピン1で、光やヒッグス粒子がそうなっている。

粒子はこうしたスピンだけではなく、向きももっている。右巻き・左巻きという向きだ。これが自然界が対称性をもつという起源にある特徴だ。右巻きと左巻きは鏡に映せばわかるように、ふつうなら鏡像関係になる。これを物理学では「パリティ」という。物質や粒子に右巻きと左巻きがあっても、そこにはパリティが保存されているはずなのだ。自然界では物質によって、なぜか右巻きか左巻きかが決まっている。アミノ酸はすべて左巻きなのだ。これを勝手に変えてはいけない。これをカイラル対称性を守るという。

ところが、素粒子の弱い相互作用ではパリティは保存されないということがわかってきた。リーとヤンが発見したことだ。ある条件下では、対称性が変わるのだ。

かくて弱い力はスピンが左巻きの粒子にしかはたらかないことになり、ニュートリノなどが左巻きにしかくっつかないことがわかってきた。けれども粒子が質量をもつと、光のスピードより必ず遅くなる。そうすると、光のスピードで運動しているものから見ると、ニュートリノを追い越す前と追い越した後では、スピンの向きは変わらないが、運動の方向が逆になる。ということは光のスピードで追い越すと、左巻きだったニュートリノのスピンが右巻きになってしまうのだ。

このように「光のスピードで追い越す」ことをあらわすには、物理学の数学では「ローレンツ変換」という手続きをつかうのだが、粒子に質量があると、このローレンツ変換が左巻きになったり右巻きになったりするという、説明のつかない不都合がおこった。不都合というのは、従来の説明のままではどうも不都合なことになる、説明がつかないということだ。

そこでここに、「真空にはいままで見えなかった役割がひそんでいた」という考え方を持ち出すのである。真空が左巻きの粒子から弱い相互作用の電荷をもらい、弱い相互作用を感じない右巻きの粒子に変えている、真空は選り好みをしているにちがいない、そう、みなすのだ。そしてこういう見方こそが、総じてはヒッグス場がフェルミ粒子と相互作用をおこしているという上等な説明に昇格するわけだった。

以上のように見ていくと、ヒッグス粒子は粒子という名をもっているとはいえ、他の標準モデルの素粒子とは異なって、ヒッグス場としてはむしろ「容れ物」のような役割を担っていて、その容れ物ごと質量を与えるヒッグス粒子がマネージメントされているのだろうというふうに、解釈できる。

これはおおざっぱにいえば、さまざまな対称性(スピンや向き)があったとしても、これらを包む「超対称性」(スーパーシンメトリー)のような、もうひとつ大きな見方を導入してもいいだろうということなのである。この見方は、スピンの概念にも変更を加えてくれる。スピンとは空間の見え方を示していたというふうになるからだ。

超対称性の理論は、いま急速に組み立てられ、検証されている最中だ。まだ充分なものになってはいないのだが、ここには「素粒子を時空と結びつける」という新たな展望も生まれうる。

ふりかえってみれば、もともと空間や時間の並進対称性がエネルギーと運動量の保存則をつくってきたのである。空間の等方対称性が角運動量の保存則を支えてきたのだ。だったら、時空という容れ物にそなわっている超対称性があったっていいはずだ。ここではふれないが、この考え方から仮説できる超対称性粒子(超対称性物質)とでもいうものが想定できると、ひょっとすると、これまでうまく説明がつかなかった宇宙の4分の1を占めるといわれるダークマターの“正体”についても、なんらかの有力な仮説が生まれうるとも思われる。

最後に、余剰次元の話をしておかなければならない。

われわれは、ついつい3次元プラス1次元(時間)という四次元の世界に生きていると思っているのだが、この世界にはもっといくつもの次元があったっていい。それは「隠れた次元」というもので、どこかに折り畳まれているか、あるいは何かにへばりついているのではないかと想定できる。

こういう見方をするのが余剰次元の考え方だ。スーパーストリング理論でおなじみだ。これらの理論のなかでは余剰次元は11次元ほどになる。こういう発想は、重力についてその根本的な特性を考えていくにつれて浮上した。重力があまりに弱い力しか示さない理由の説明がつかないからだった。

われわれはロケットの発射場面を見たりすると、重力をとても強いものに感じる。月が地球のまわりをまわっていることからも重力(あるいは重力場)の大きさを感じる。しかし、100円ショップで買った磁石を床に落ちているクリップに近づけると、すぐにクリップは磁石のほうにつく。重力よりも電磁力のほうがずっと大きいわけだ。重力がこんなに弱いのはおかしい。重力は本来はもっと強い力なのではないか。そう感じて、ここから新たな発想をしようという一群があらわれた。

こうして「重力は実は弱くない、たまたま弱いように見えているだけだ」という見方が導入されるのである。そのためには重力子(グラビトン)というような、いまだ見つかっていない素粒子にも活躍してもらう。その後、あれこれの仮説と見立てがまじりあい、数学に強い者たちも加わって、やがて組み立てられていったのが、「ひも理論」や「スーパーストリング理論」(超弦理論)だった。そのあらましは、ぼくが胃癌で手術した前後をまたぐ1001夜に書いておいた。

ひも理論では、スピン1、スピン1/2、スピン0の素粒子はひも状になっているとみなす。だから、これらの素粒子にはひもとしての端っこがある。端っこのある素粒子たちは三次元の膜に貼り付いている。この膜が膜理論や超弦理論が仮想した「ブレーン」というものだ。われわれもこのブレーンが貼り付いた日々をおくっている。

ところがスピン2の重力子だけは輪っかになっている。そう、みなすのである。そうすると輪っかなのだから、端っこもないということになる。ブレーンに貼り付かないで(貼り付けないで)、全空間をループ状になったまま自在に動いているということになる。とくに重力子がどこかの余剰次元のほうに出掛けていると、その姿も見えないというふうになる。逆に、そういう重力子がたまたまブレーンを横切ると、そこに重力が生ずるように観測できる。

余剰次元はおそらくは時空の各点にとても小さく畳まれている。仮に世界に10次元があったとすれば、そのうちの4次元をわれわれは知覚しているのだが、残りの6次元は畳まれているため(コンパクティフィケーションという)、その力に気がつかない。どのくらい小さく畳まれているかはまだ算定されていないのだが、暫定的には10のマイナス19乗メートルくらいのスケールではないかと予想されている。

以上の超対称性の仮説と余剰次元の仮説をうまく組み合わせると、スーパーストリング理論のモデルができる。ブライアン・グリーンが何冊も刺戟的な本で解説した。

ここまでくるとヒッグス粒子の議論からだいぶん離れるようであるが、この理論モデルでは、一般相対性理論とゲージ理論が予測する4つの力(重力相互作用と3つのゲージ相互作用)が正確にとりこまれていることが確かめられ、そこには自発的対称性の破れも取り出すことができることが見えてくるわけである。けっこう出来がいいのだ。

南部さんは『クォーク 第二版』(講談社ブルーバックス)の最後の最後で、こんなふうに書いている。なんともいえない実感が伝わってくる。

「物理学は究極的にはスーパーストリングというひもに帰着してしまう。くりこみを必要とするような無限大の量はあらわれず、あらゆる素粒子の質量や結合定数は原理的に計算可能となり、10次元、26次元などの多次元空間が、カルツァ・クライン的に4次元の時空と内部空間に分かれることも説明がつくだろう。こんな話は半ば夢の段階であって、いままでに得られた結果を楽観的に延長した期待なのだが、まじめにこんな期待がもてるというだけでも、驚くべきことである」。

明日は5月の節句だ。宇宙の彼方に見え隠れする素粒子宇宙には、ずっと前から何本もの鯉のぼりが翻っていたわけである。

⊕ ヒッグス粒子の謎 ⊕

∃ 著者:浅井祥仁

∃ 発行者:竹内和芳

∃ 発行所:祥伝社

∃ 装幀:盛川和洋

∃ 印刷:萩原印刷

∃ 製本:ナショナル製本

⊂ 2012年09月10日 初版第1刷発行

⊂ 2012年10月20日 第3刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ はじめに

∈ 序章 |「神の素粒子」ヒッグス粒子とは

∈ 第1章|「重さ」はヒッグス粒子から生まれた ―物質の最小単位・素粒子の世界

∈ 第2章|ヒッグス粒子の発見 ―世界最大の加速器 LHC実験

∈ 第3章|真空は「空っぽ」ではない ―忙しく働いているヒッグス場の役割

∈ 第4章|「粒」の科学から「容れ物」の科学へ ―素粒子物理学の未来

∈ おわりに

⊗ 著者略歴 ⊗

浅井祥仁(あさい・しょうじ)

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻准教授。1967年、石川県生まれ。1995年、東京大学理学系研究科物理学専攻博士課程修了。理学博士。素粒子物理国際研究センターの助教授などを経て、2007年より現職。ヒッグス粒子、超対称性粒子の探索を専門とし、CERN(欧州合同原子核研究機構)のLHCを用いたアトラス実験に参加する日本人グループの物理解析責任者として、スイスと日本を往復しながら研究を行なっている。