父の先見

小学館叢書 1988~1989

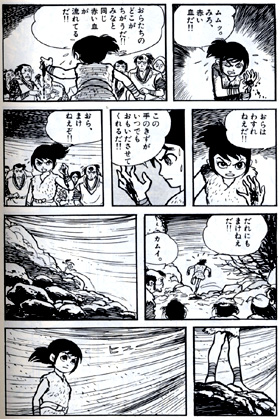

山丈(やまじょう)という巨人が「カムイ!」と一声吠えて去っていく。日置藩と花巻村と夙谷(しゅくだに)の日々。そこに3人の少年がいた。

正助はダンズリが非人の女に生ませた子だ。足が速く、身軽な少年に育っていた。けれども、小六が目付の橘軍太夫の策謀にあって下人(げにん)の身分に落とされ、その娘のオミネが領主に犯されて自害してしまったのがくやしい。小六はそれがもとで発狂していた。正助はそういう境遇に甘んじていることに腹をたて、下人を脱して本百姓になることを決意する。

草加竜之進は日置藩の次席家老の嫡子で、笹一角のもとで剣法修行にあけくれている。橘軍太夫の子の一馬を御前試合で破ったのが自慢だったが、領主の日置弾正の巻狩りに加わったとき、誤ってオミネの腿を矢で射った。それを謝りに小六を訪ねるうちにオミネを好きになる。そのオミネは領主に犯されて自害する。竜之進は怒りをおぼえるが、計略にはまって逃亡せざるをえなくなる。小六は白痴に近いようだが、哭きいさちるスサノオのようだ。

あるとき領主が参勤交代で江戸に向かうと聞いた竜之進は、軍太夫を倒すために行列に切りこんだ。笹一角が応じ、事態は混乱。そこへカムイがあらわれて竜之進と一角の髷を切り、かれらを夙谷の非人部落に連れていく。

3人目のカムイは正助や竜之進よりまだ小さい少年である。夙谷に非人として住む弥助の子であるが、生まれてまもなく河原にいた山丈に握り飯をあげたことで、みんなからカムイと呼ばれていた。物乞いに甘んじる部落の連中を嫌って、単身で生きようとする。そこにはカムイとほぼ同じころに生まれた白狼の姿がいつもつきまとう。このオオカミもカムイと呼ばれた。

3人の少年がすべて臑に傷をもって出揃うところまでが『カムイ伝』の序曲になる。いったいどのように物語が進むのか、まったくわからない。やがて正助は本百姓になり、竜之進は剣を磨き、カムイは忍者になるのだが、しばらく進むとほかにも重要な脇役が何人も出てくるのがわかる。登場人物はべらぼうに多い。全巻で300人をこすだろう。

たとえば、花巻村には正助の親友になるゴンと、ゴンに思いを寄せる明美がいる。カムイは双子らしかったが、一人は死んだ。姉にナナがいる。枯木屋敷に住む横目は軍太夫の部下で、忍法の素養をもっている。手下にキギスがいて、その横目の一人娘のサエサがカムイに心を寄せていた。飛礫(つぶて)がうまい少年タブテもカムイに従いたい。水無月右近は丹下左膳めいた素浪人で、故あって横目とカムイの両方を打倒しようとしている。さらに花巻村には密告屋のシブタレが、玉手村に一身に繭を育てる苔丸がいる。苔丸は物語の最後まで生き残る。

こうした面々がのちに日置藩で百姓一揆が勃発するときに、複雑相互にからみあう。偶発的にそうなっていくのではない。身分と村落という社会がそうさせる。『カムイ伝』は「分」の社会哲学がマンガになったのである。

では物語はどう進んで、どのような結末を迎えたかというと、これはいまもって未完の作品なのだ。話はまったく終わっていない。未完とはいえ、いまぼくの手元にある小学館叢書版では第15巻まで続く。マンガや劇画ではめずらしくはないけれど、かなりの長編である。

それなのに白土三平は1971年の「ガロ」に、「いまやっと『カムイ伝』三部作のうち、第一部が終わったところだ」と書いた。それどころか、そのあとに「物語の真のテーマはいまだに現れていない。なんと不可解なことであろう」と自分で書き加えた。本人に「なんと不可解なこと」と言われては、われわれは対応を失うばかりである。

そもそも『カムイ伝』が前衛マンガ誌ともいうべき「ガロ」に始まったのが1964年で、それから8年にわたって連載がえんえん続き、その後は全15巻のシリーズ本にもなったのに(新書判では21巻になる)、やっと第一部が終わったというだけなのだ。それでも当時はその継続がすぐに期待されたのだが、待てども待てども再開の気配もなく、やっと17年後の1988年に今度は「ビッグコミック」にその場を移して(そのときはもう「ガロ」は終刊していた)、『カムイ伝』第二部が再開された。

あまりに長い中断で、こんな例は唯一、埴谷雄高の『死霊』がおもいあわされる程度だが、白土三平は埴谷のように中断や遅筆を自慢しなかったし、その理由を叙述もしなかった。黙って再開した。ところがその第二部も2000年に中断され、いまなおそのままになっている。いま作者は74歳くらいだろうから、はたして完結するのかどうか、どんな予断も許されない。

いったいこのような作品をどう扱ったらよいのか。白土三平の思想と才能を褒めちぎるだけなら、おそらく『忍者武芸帳』のほうがいいだろう。影丸伝説の一大叙事詩ともいうべきこの作品は、1959年から1962年まで3年にわたって貸本文化のなかで彗星のごとく輝いた長編だった(単行本で全16巻になる)。

すでに戦後日本マンガ史の金字塔という評価も定まっている。大島渚によって映画化もされた。その後の忍者マンガや忍法小説の原型は、すべて『忍者武芸帳』のなかにある(忍者ブームはその前から小説にもマンガにもあった)。時代も永禄7年(1564)から天正10年(1582)のあいだに限定されていて(信長時代)、前半は奥州の最上(もがみ)領だけが舞台になっている。『カムイ伝』にくらべるとストーリーも格段にわかりやすく、影丸の正体を追うという読者の関心にも焦点がある。ぼくは2度読んだが、2度とも堪能できた。影一族と明智十人衆の熾烈な攻防のなか、百姓たちの闘争の烽火がしだいに立ち上がっていく構成には、まったく破綻がない。

しかし、白土三平はやっぱり『カムイ伝』なのだ。これほど日本のマンガ作品のなかで悪戦苦闘をした作品はないし、作者が全力を傾注して、なおその作品に打ちのめされていった作品もない。

壁をつくりながらそれに攀じ登り、作者がその壁を相手に格闘したままなのだ。

『忍者武芸帳』も百姓一揆をテーマにしたが、そこにはまだしもアレクサンドル・デュマがいた。エンタテイメントがあった。影丸はヒーローだった。『カムイ伝』はデュマじゃない。カムイもヒーローじゃない。『カムイ伝』の白土三平はいわばジュール・ミシュレやフェルディナンド・セリーヌやアントニオ・ネグリなのである。

いや、そのような比喩では語れない。『カムイ伝』は70年代以降の日本の社会思想の変転そのものであり、その変転を全体小説のごとくに収容しようとした白土三平の、壮絶きわまりない社会思想実験の軌跡なのである。

未完だし、それも三部作のまだ半分も進んでいないというのだから、その実験の評価を"確定"するわけにはいかないが、それでも今日の体たらくの日本に、1964年に構想した物語が壮大なスケールをもって解体し、蘇生し、また異常な食風景になっていく過程を見ることは、やはりだれかが引き受けていかなければならないことなのだろうとおもわれる。

白土三平については、以前から四方田犬彦がすぐれたクリティックをしつづけてきた。2004年にはその決定版ともいうべき書き下ろし750枚の『白土三平論』も上梓した。四方田こそは『カムイ伝』解体神話と蘇生伝説の本気のウォッチャーであるだろう。

なにしろ四方田は『サスケ』を読んで、10歳のときに微塵隠れの術をいろいろ試した少年だった。それから40年、ずうっと白土三平のマンガを読み、その背景の文脈に目を凝らしてきた。白土三平において柳田国男や南方熊楠を、白土三平において大島渚と中上健次を、白土三平においてゴダールと大岡昇平を考えてきたのだ。四方田を借りないで、白土について何が書けるものかというところだ。しかも四方田は今後は『甲賀武芸帳』の石丸少年に倣って茸についての書物を執筆するのが老後の夢だというのだから、これは何をか言わんやなのだ。

四方田ほどではないけれど、白土三平に伴走してきた読者はそうとうにいたはずである。とくに60年代後半から70年代前半までは、白土は社会思想をマンガにできる教祖ですらあった。

たとえばその一例だが、『白土三平論』によると1967年に「サンデー毎日」が「いい感じのする日本人」を選んだらしいのだが、そのとき吉永小百合・宇野重吉・大江健三郎を押さえて白土がダントツの1位になった(なぜ宇野重吉がベスト3にはいったのかはわからない)。

これは60年代後半にいかに白土ブームが日本列島を覆っていたかということで、しかも新左翼系や学生や知識人のみならず一般の劇画ファンまでもが、まだ階級意識とか唯物史観とか差別問題をヴィヴィッドなものとしてうけとめていたことをあらわす指標のひとつになっていた。白土を見るには、まずこのことを出発点にする必要がある。

ところが『カムイ伝』第一部が終わった1971年には、四方田によると白土の劇画を読んでいたのは一握りに激減していたという。70年安保と全共闘運動の終焉とともに、白土ブームはあっけなく終わってしまったのだ。燻し銀のように光っていた白土の「抵抗の道徳」やそれにもとづく「コミューン幻想」に、あっというまに無責任な終止符が打たれてしまったのだ。

その後のことは明々白々で、日本マルクス主義の退嬰と学生左翼の撤退とともに白土はまったく読まれなくなった。劇画ブームはマンガ一般のブームとなり、少女マンガや少年コミックや大人マンガやギャグ・マンガが流行し、アニメとゲーム・キャラのほかは手塚治虫の再来ばかりが何度も取り沙汰されることになったのだ。

そのあいだ、白土についてはわずかに解放出版社から中尾健次の『「カムイ伝」のすゝめ』が刊行された程度だったのである。

四方田や中尾の分析を借りながら、今夜は往時の白土三平の格闘をビデオ早送りしてみたい。

白土劇画の基本には一貫して「忍者」と「差別」と「村落コミューン」という問題の生き方が流れている。すでに最初のヒット作品『甲賀武芸帳』で忍者の日々を描いたのはむろんだが、老いた牧十馬という銃術家にコミューンをつくらせていた。このような発想が白土の初期から芽生えていたことは、白土の生い立ちにも関係がある。

白土は1932年に岡本唐貴の三男に生まれた。岡本唐貴は知る人ぞ知る、左翼の道を歩みつづけてきた画家で、プロレタリア美術の歴史では必ずその名をのこしてきた社会活動家でもあった。

1923年に二科展に入選し、作家やアナキストや美術家たちの「アクション」同人となり、1925年には村山知義と読売新聞で紙上論争したりした(村山と父親が酒を酌み交わして議論していたのを、白土はよく憶えているという)。その後は「人間集団主義」を唱えて絵画の復活をめざし、さらに「モニュメンタリズム」を提案すると、20年代後半には社会主義リアリズムにも日本プロレタリア美術家同盟にも加担した。このころ黒澤明が岡本唐貴の指導で絵を習っている。岡本の油絵と黒澤のコンテを比較すると、かなり似通ったものがある。

戦後になると岡本は日本共産党にも入り、親ソ連派の活動を開始していった。日本アンデパンダント展に連続出品するかたわら、1967年には松山文雄と『日本プロレタリア美術史』を執筆した。

そんな父のもとに白土は育ったのである。ちなみに妹の岡本颯子は150冊もの著書がある絵本作家になっている。

さて、ここに決定的な経緯がひそんでいた。その岡本一家が戦時中の1944年、長野県の真田村に疎開したのだ。2年間ほどの疎開だったようだが、白土三平はそこで中学校(いまの松代高校)に通い、近くの真田信綱を祀った信綱神社や真田幸村の菩提寺で遊んだ。紀州九度山の真田幸村の拠点ではなく、そこに真田家が出身したほうの拠点だ。のちにそこ(いまは上田市真田町)を訪れた四方田によると、かつての真田村こそは「忍者と差別と村落の原型」を白土三平にインプリンティングした土地だったにちがいないと感じたという。

白土がマンガ家になった経緯にもふれておかなくてはならない。東京に戻ってきた岡本一家の日々、16歳の白土が紙芝居にかかわったことが特筆される。唐貴の友人の作画家の金野新一や加太こうじに出会い、「なかよし会」「ともだち会」といった紙芝居づくりの会に加わったのだ。白土は『ミスターともちゃん』『カチグリ・カッチャン』などの紙芝居をつくった。

1952年、20歳になった白土は紙芝居を描くかたわら、指人形劇団の太郎座にもかかわった。学校などをまわり、それなりの意欲も示したようだが、太郎座は解散した。それとともに紙芝居が急速に衰えていった。1957年、白土は春子と結婚し、旧知の牧かずまのアシスタントをしながら、いよいよマンガを描くようになる。『こがらし剣士』がデビュー作だ。

このころ白土の生涯を決する長井勝一と会った。長井は当時は貸本をプロデュースする日本漫画社にいたが、のちに「ガロ」を創刊する。あの長井だ。長井に出会って白土は貸本マンガにとりくんだ。それが『嵐の忍者』や『甲賀武芸帳』である。

ついで長井が三洋社をおこすと、白土はそこから『忍者武芸帳』を刊行しはじめた。それが1959年のこと、「少年サンデー」「少年マガジン」が創刊された年だ。ついでにいえばこの年には「週刊現代」「週刊文春」「朝日ジャーナル」「朝日ソノラマ」も創刊された。水原弘の「黒い花びら」が大ヒットし、長嶋が天覧試合の阪神戦でサヨナラホームランを打った。日本が敗戦後の15年をへて、ついにメディア爆発した年である。

それからのことは省略するが、1961年に『シートン動物記』『赤目』『真田剣流』『サスケ』が、1962年に『忍者武芸帳』を完結すると、『少年剣士宮本武蔵』(四方田はこれが中断されたことを惜しんでいる)が、翌年には『ざしきわらし』『鬼』『スガルの死』が発表され、1964年に「ガロ」に『カムイ伝』が鳴り物入りで連載開始されたのである。

途中、赤目プロが組織されて、『ワタリ』『風魔』『カムイ外伝』などが連載されるけれど、大島渚によって『忍者武芸帳』が映画化され、「サンデー毎日」で第1位の日本人になった1967年以降は、すべての連載をおえて『カムイ伝』だけにとりくんだ。

忍者と村落コミューンに異様な関心を集中させてきた白土三平について、あらかたの背景がこれでわかったとおもうが、これを『カムイ伝』のその後の物語の展開にかぶせてみると、さらに興味深いことがあきらかになってくる。

1967年のことは先に書いたが、このとき白土はあまりの苛酷な仕事ぶりで体を壊した。継続中の連載は何本もあるし、頼まれた単発も何本もある。多忙をきわめた白土は房総半島に引っ越して静養し、そこから連載を次々に完結させて『カムイ伝』だけにとりくむようにした。その後、白土は今日にいたるまでずっと房総を離れていない。何度か転地しながら漁村と海を体に滲みこませている。

このことが『カムイ伝』の次の展開に反映されたのだ。すなわち日置藩の海側の漁師町の五代木がクローズアップされた。白土は『忍者武芸帳』のときもそうだったのだが、猛烈に学習をしながら物語の背景と細部をつくっていくタイプのマンガ家である。一揆や差別問題や徳川社会史についても、その知識と洞察はしだいに濃くなっていく。

同様に、自身の環境や業界や政治経済状況との相互関係にも真摯にとりくんだ。いいかえれば、それらを正直に作品にとりこんだ。房総への転居は、こうして『カムイ伝』の第2幕に影響をもたらした。

かくて『カムイ伝』は最初の転換を見せていく。能でいうなら「破」が始まっていく。そこに、日置藩に隠されていた恐るべき秘密があるらしいことがあかるみに出て、カムイたちの忍者群がその探求にさしかかるという裏のプロットが動き出す。

物語は正助が念願の本百姓となって、花巻村で綿の栽培に成功するところから、農村社会の「理想」の準備に入る。農機具を改良し、旱魃にそなえて井戸を掘り、肥料の人糞を蓄えるために公衆便所をつくり、子供たちには勉強会をつくる。若者組もできあがってきた。

正助は新田開発の許可をとり、理想に燃える。江戸に行っていた竜之進も振袖火事をきっかけに戻ってきて(だいたいの時代がわかるとおもう)、これを手伝っていた。ところが、日置藩は藩札の発行によって財政テクニックを弄するばかりで、花巻村の綿と新田もその藩札によって買い叩かれてしまう。モノはカネに負けるのだ。徳川資本主義とでもいうべきものに、正助の理想は蹂躙されるのだ。

抜け目のない商人の夢屋七兵衛が暗躍しているとも伝えられてきた。栽培や開発にかかわってきた百姓たちは怒りはじめた。正助は一揆の扇動者としてお上に睨まれるようになっていく。

カムイのほうはといえば、「夙の三郎」という名で忍者になって、鷹匠の百舌兵衛(もずべい)の配下にいる。忍(しのび)の掟は厳しく、おいそれと勝手なことはできない。風のトエラが抜けたときは、忍者頭からその殺害を命じられた。赤目も抜忍になっていた。カムイは赤目を追わされ、さらに一揆の扇動者の正助の暗殺を言い渡された。忍者はテロリストでもある。

しかし赤目には逆襲され、さらに夢屋の手によって助けられてしまう。カムイは任務を果たせない。こうしてカムイも忍者社会のなかで追いつめられていく。

ここで、物語はいったん日置藩が秘めているという謎の解明に焦点が移る。そもそも外様(とざま)の小藩がろくな経営もできず問題ばかりおこしているのに取り潰されないことには、何かの裏の事情があるはずだったのである。

この秘密を解くため、公儀隠密の搦(からみ)の手風(てぶり)は日置に入って、寺社の過去帳や日置領見聞録などを調べはじめた。どうも日置藩には亀にまつわる怪事件が多い。亀を食べて斬られた者たちが何人もいるし、鼈甲師も不審な死をとげている。蔵六屋敷の名をもつ城代家老の屋敷の池には亀が無数に飼われている。蔵六とは亀の異称であった。

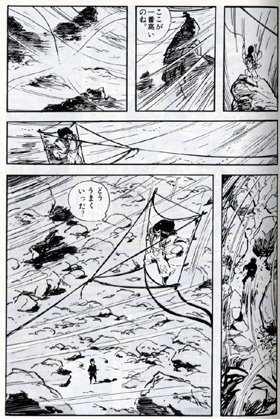

一方、カムイも変身して美粧の鏡隼人として、その秘密を解こうとしていた。カムイにのこされた道は任務で成果を見せるか、抜忍になるか、どちらかなのだ。心ならずも二人は力を出し合い、競べあいしながら、秘密に迫る。風鳴りの谷で妖しく光る亀の甲羅を割ると、内側が黄金になっている甲羅には文字が読めた。和歌の上の句である。さらにもう一匹の亀を捜しあて、甲羅の内側をこじあけると、はたして黄金の中に下の句がある。合せてみると「風鳴りに眠れる六蔵のうちに有りて日を仰げば乱(あや)立ちぬ」というメッセージだった。

大凧をつかっての上空からの地形スポットの確定がおこなわれた(こうした忍者の道具立ては以前から白土の独壇場で、そのような場面のたびにコマ外に詳細な解説がつく)。狙い定めた地点に突風によって姿をあらわしたのは、蔵六神という巨大な石碑である。その中に古文書が隠されていた。そこにはなんと大御所徳川家康が「ささらもの」(簓者・筅者)であることが暴露されていた。

家康が卑賎の出身であるとは、これまで何度も議論されてきた"偽史の定番"ともいうべきもので、古くは村岡融軒から八切止夫まで、新しくは南條範夫から隆慶一郎まで、たびたび議論され、たびたび小説や映画のフィクションに応用されてきた。白土三平がどのようにしてこの偽史に関心をもったかはわからないが、これは『カムイ伝』のストーリーの隠れた要になっている。

しかし、白土はこの家康賎民説をおもしろがったのではなかった。幕藩体制としての体制社会とそこに支配される日置藩と、任務を遂行する忍者たちの宿命とを、ぐるりとつないで構造的な矛盾を露呈させるようにするために、この謎をもちこんだ。『カムイ伝』はその全編が身分制度に対する強烈な問いであり、ということはその身分制度をつくりだした徳川社会システムそのものが問われているのだ。

カムイはその身分制度のなかで非人扱いされることを嫌い、あえて忍者になった青年である。忍者がどいうものかは、すでに白土の父の好敵手であった村山知義が『忍びの者』でもあきらかにしている。ぼくも第929夜にそのあらましを書いておいた。

忍びの任務は秘密の任務である。それゆえ秘密の任務の対象がさらに大きな秘密にかかわるのなら、大なる秘密と小なる秘密は暗闇で激突するか(その両者の暗闇での闘いを描写してきたのが日本の忍者ものである)、あるいは大なる秘密が小なる秘密を食べ尽くすか、互いにドグラマグラになるかということになる。

カムイも与えられた任務を遂行していけば、その天下の秩序を律する身分制度とどこかでぶつかっていくしかなかった。とくに幕府の秘密を暴けば、徳川幕府そのものが解体しかねない。それでは少年カムイがもともと願った身分制度の超越はおこせない。全体が捩れて変容するだけなのだ。

四方田は、このように設定された家康賤民の秘密は「それ自体が閉じられ自己完結していると信じられた世界を、内側から解体させていくような醜聞であり、幾何学に譬えていうならば、クラインの壷に開けられた小さな穴」になっていると指摘した。

つまり『カムイ伝』は支配と被支配、差別と被差別のあいだを抉(えぐ)るために、そこに百姓一揆が隆起していくプロセスと、忍者が任務を遂行することによって抜け忍として自身の立場を喪失していくプロセスとを、二重にも三重にも多重にも組み回して掘りこんでいった物語なのであるが、そのどの一点にも全体の矛盾が噴き出るように仕組んだ物語でもあったのである。

白土はその数多くの一点を束ねる最大の一点に、徳川幕府最大のスキャンダルをもってきた。それならこれは一点が崩れれば全体が崩壊しかねないという物語構造なのである。

しかし社会の総体というものは、たとえどのような政変や戦争がおころうと、そのまま変節をくりかえして生きながらえるようになっている。それを登場人物たちや白土三平自身がどのように受けとめられるのか。人間はどう受けとめるのか。このあとの『カムイ伝』はそこを白土自身が挑戦していくという恰好をとる。壮絶な試みだといっていい。

白土はそこでひとまず、社会のいかような変化も切り抜ける男を導入した。夢屋七兵衛だ。数百人にのぼる登場人物のなかで、唯一出自があきらかではない人物で、それゆえ身分社会からも挟み撃ちになってはいない。赤目とともに御蔵島から島抜けをして、房総の浜辺で江戸勧進頭の仁太夫に拾われ、乞食たちのあいだで頭角をあらわした人物だ。

盆送りの川に流された野菜に目をつけて、これをさっさと漬物にして大儲けをするような商才の持ち主だ。カネさえあればどんな事態も切り抜けられるという、今日ならば金融株式主義者の典型である。

これを悪徳商人にしてしまうなら、つまらない。そんなお定まりの時代劇を白土は書こうとはおもわない。そうではなく、理想に挫折する者たちが続出するなかで、一人、ひょっとして理想をものにする人物の危険な可能性として夢屋七兵衛は選ばれたのだ。

案の定、赤目はこの夢屋に身を任せ、ひとつ運試しをしようかとおもう。夢屋は五代木に質屋を開いてカツオ船を入手して、漁民を低賃金で働かせて儲けると、材木や贋札づくりにまで手を出した。どんな権力にも対応するドライフール(猫かぶりの道化)なのである。けれども赤目はさすがにその貪欲につきあいきれない。

かくて物語はしだいに「破」から「急」に移っていく。残された主人公はもはや個人ではなくなっている。農民そのものであり、村人そのものである。

いや、自然と生活をかかえた村落そのものだ。白土はそこをこそ描きたくて、ここまで物語を引っ張ってきた。

だからこのあとは忍者間の抗争は退いていく。暗闇の暗闘は白昼の激闘に変わっていく。個々の取引や権謀術数も脇のプロットに変わっていく。そのかわり正助やゴンや苔丸と百姓たちが真ん中で立ち上がり、困難に直面し、そして白昼に挫折する。それでへこたれるわけにはいかない。時代に拮抗し、状況を変革する力をそのプロセスで獲得しなければならない。

そのうち日置藩そのものにも危機がやってきて、お取り潰しの瀬戸際に立つ。幕府以外はどこもかしこも同じ宿命なのである。そういうときには、新たなロールプレーも現出される。なかで、竜之進が木の間党を率いてゲリラ活動を展開するというのがめざましい企図になるのだが、白土はその成功すらおぼつかないものに描こうとする。

物語は急速に、どの場面でも矛盾を見せていく。そこへ自然の猛威も加わってくる。材木の過剰伐採は大雨によって地滑りとなり、クマザサの急成長は野ネズミの大量発生を促した。白土が『赤目』や『サスケ』で何度か描いてきた食物連鎖に由来する異変は、『カムイ伝』でもくりかえし人間を襲うのだ。むろんオゾンホールや環境ホルモンの問題までは予告されていないけれど、村人たちが土中の寝地蔵をもって雨乞いにあたるエピソードには、石をぶつけられて沈んでいく地蔵の微笑として、おそらく今日のテレビ・ドキュメンタリーの手法に似たものを感じさせよう。

結局、洪水が日置藩の全域に飢饉をもたらした。人事をこえる災害が人事を激発させたのである。食えなくなった百姓は打ち壊しをはじめるが、それによって犠牲者が出ることを恐れた正助は打ち壊しに反対し、苔丸や竜之進と意見対立してしまう。

そこへ隣の望月藩の一揆衆がなだれこむ。ぐずぐずしていた村人たちに代わって、隣からフリーライダーがなだれこんだのだ。いわば難民がなだれこんだのだ。日置の村々は大混乱になる。正助は夢屋の力を借りて一揆衆たちをアグリ銅山に送りこみ、なんとか危機一髪をしのぐのだが、苔丸は苔丸で夙谷の非人たちに故郷を捨てることを促し、自分は現地に留まることを決意する。正助は失業者の群れを救いたい。

しかし事態はとまらない。ここについに「逃散」という大量エクソダスがおこる。徳川社会での最も悲劇的な出来事だ。もはや内部改革の手が尽きるのだ。これがおこれば村はカラッポだ。大半は日置を捨て、江戸大森の海苔養殖場に移っていくことになった。しょせん村民は供給をもたらしてくれるところへ移動する需要者なのである。流民なのである。そんなことはマルクスを借りるまでもなく、徳川の貧困な村落のすべてにおこったことだった。

日置藩は取り潰された。天領になった。それまでの努力はこういう首尾なのである。藩主はそれも知らず、松平伊豆守に家康の秘密を書いた文書を必死で送りとどけ、自身の延命のカードにしようと試みた。だが、伊豆守はその文書を庭先であっさり燃やし、徳川幕府最大の出自の秘密をふたたび封印することになる。藩主も口を封じられて殺される。

それでどうなるかといえば、村々がやっといっときの小康をとりもどすなか、新たな代官として錦丹波がやってきて、新たな火種をつくり、ここについに百姓の最後の一揆が巻き起こるのだ。『カムイ伝』にはすでに数十回におよぶ大小の一揆が描かれてきたのだが、これは140ページを費やしての最大の一揆である。あれこれの理屈による反乱ではない。妥当すべき権力に向かって革命をするのでもない。カタストロフィに似た反乱、いや理由なき氾濫なのだ。こういうものを描かせては、白土はさすがにその徹底したリアリズムは圧倒的である。徳川社会と人間の欲望と倫理の矛盾を描いて余すところがない。

このような描写は手塚治虫にはないものだ。なぜならそこにはいっさいのドラマトゥルギーがないからだ。白土自身が村々の隅々を写しとる数台の同時カメラとなったドキュメンタリー本体なのである。数台のレンズをもったガルシア・マルケスが白土一人の手持ちカメラとなったのだ。

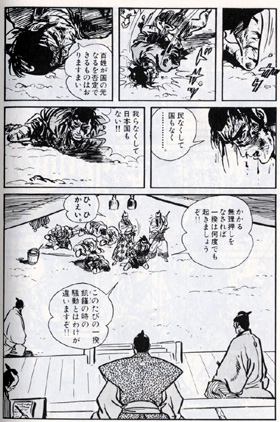

一揆は大勝利におわった。しかし一揆の首謀者はこの社会では公儀に背いた犯罪者なのである。正助やゴンたち30人は京都の二条屋敷に護送され、次々に拷問を受ける。けれども正助はすべては江戸の大白州で申し上げたいと言って屈しない。ゴンは壮絶な最期をとげ、残りの二十数名も死んでいった。

もはやいっさいの努力は無駄におわったのかもしれない。『カムイ伝』全15巻が物語ってきたものの存在証明は、こうなれば正助が江戸北町奉行の白州で何を陳述できるのかにかかるだけだった。しかし正助が言い得たことは、百姓こそが田畑を守る者であるということと、こんな状況ではいつまでたっても一揆が絶えないということと、「民なくして国もなく、我らなくして日本国はありえない!」と絶叫することだけだったのである。

これが『カムイ伝』全15巻の、白土三平のいう第一部のすべての結末なのである。そうだとしたら、これは巨大な挫折と壮絶な幻滅の物語であるとしかいいようがない。いったいテーマはどこにあったのか。いや、この不透明に雪崩れていった事態そのものがテーマだったのだ。そうだったのだろうか。そうだったのだ。それ以上の説明ができないように、『カムイ伝』はいったん終わったのだ。なんといっても作者自身が第一部をおえた時点で、「物語の真のテーマはいまだに現れていない。なんと不可解なことであろう」と書いたのだ。

なんとも陰惨である。なんともやりきれない。むろん白土自身がこの結末にたじろいだにちがいない。

それなら1988年にやっと再開された第二部は、この挫折と幻滅を補うものかといえば、実はぼくはまだその詳細を読みこんでいないのだが、ざっと読んでみたかぎりは、まったく別の様相を呈している。もはや白土独特の農本主義的な農民社会の描写はそこになく、むしろ職人や本草学や民間信仰や、さらには洋学が浮上して、新たな社会状況に対応する人間の姿が活写されている。それとともに幕府の体制側の矛盾についに手がおよんでいる。

これならば物語は、たとえていうならアレクセイ・トルストイをこえる大長編として期待がもてそうなのだが、最初にも書いたように、これまたいまは中断されたままなのだ。まさに白土三平自身が物語と化していて、社会の揺動の波間にふたたび絶句しているかのようなのだ。なんだか、今日の日本社会を寓意しているような沈黙だ。

白土三平とは何だったのか。非ハリウッド、非ディズニー、非手塚治虫。ここまでは白土三平のファンならずとも気がつくことである。反差別、反搾取、反権力。これは白土三平ならずとも、すでに社会思想が訴えてきたことだ。

しかし、白土三平はこれらの「非」や「反」にとどまらなかったのではないかと、ぼくは感じている。白土三平は日本の「聖と賤」の秘密を描かざるをえないところまで展出してしまっていて、それなのに徳川社会の村落にとどまらざるをえなくなった矛盾に喘いだのだ。それは浅草弾左衛門がついにその役割を明治に入って放棄することで、近代社会に突入していかざるをえなかった宿命に似た宿命を、白土三平が背負ったということなのである。「絶対矛盾の自己同一」に向かうしかないところへ投企してしまったのに、それを天皇や祭祀や仏教社会に向けないことによって背負ったのだ。

もしそうだとすれば、白土三平は真の意味での「負」のマンガ家なのである。「非」や「反」を超えたマンガ家なのだ。それを知るには白土三平が『カムイ伝』の筆を折ってから描きつづけた神話シリーズに目を向けなければならない。そこには「火の鳥」が一匹とて飛んでないはずである。