江戸の枕絵師

三樹書房 1983

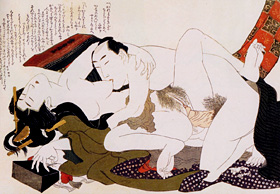

僕は「見るポルノグラフィ」にはたいして関心がないのだが、「読むポルノグラフィ」を"見る"ことには興味をもってきた。この「読めて見る」という趣向を完璧なまでに満喫させるのが、江戸の枕絵(浮世絵)である。

枕絵は一枚絵はほとんどない。たいてい帖仕立てになっているか、二冊三冊ものかで、絵を見るための枕絵本だけでなく、「読和」(よみわ)と称して、きわどい文章が読めるようになっている冊子にもたくさん入っていた。

読和は「読む和じるし」のことで、「わじるし」は艶笑本の「笑いもの」から最初の一字をとって「わじるし」と符丁した隠語である。これらの枕絵の入った本を総じて艶本(えほん)という。確認されているだけで2000点を超す。そのなかに何枚もの枕絵が刷られていた。

だから江戸時代の枕絵は何枚あるかわからないほど出回った。しかし、これらの絵師や作者や版元は、江戸文化の旗手ともいべき連中が制作したものばかりで、無名のものや素人のものはほとんどない。絵師でいうなら春信や清長や歌麿や北斎、作者でいうなら平賀源内・大田南畝・恋川春町・滝沢馬琴なのである。

枕絵や読和はむろん春画であってポルノグラフィであるけれど、名人や達人ばかりがその手の制作に"専属"でかかわったという例は、古今東西の文学史でも美術史でもめずらしいのではないか。ウェブでポルノを覗くのなら、一度は枕絵をゆっくり眺め、その詞を読むとよい。

ところが、この10年をべつとすると、それ以前は長らく枕絵をふくむ艶本の研究が文学史でも美術史でもまったくされてこなかった。コレクターと浮世絵愛好家ならいくらでもいたが、枕絵や艶本の研究はまことにぞんざいだった。そこで林美一が立ち上がったのである。

三崎書房という版元から「えろちか」という単行本のような雑誌が刊行されていた。たしか「遊」とほぼ同時期の創刊雑誌だったとおもうのだが、編集がうまいのでちゃんと買っていたわりにいま手元から消えているので(きっと誰かが持ち去ったのだろう)、確認はできない。

その「えろちか」にいつも林美一というペンネームのような執筆者が、枕絵をとりあげて詳細なことを書いていた。文章も自在だった。そのころは枕絵といっても肝腎のところは消されていて(肝腎というより、肝でも腎でもないのだから陰陽部とか局部とか交接部というべきだが)、実にスウスウしているものであるけれど、この執筆者の異常なほどに該博な目は何だろうと思っていた。

その連載がやがて三崎書房から『まくら絵』となり、さらに『江戸の枕絵師』となった。そのほか有光書房からは『艶本江戸文学史』や『珍版画・稀版・瓦版』が出て、それまで福田和夫の秘本シリーズや芳賀書店の浮世絵シリーズなどで見せられてきた枕絵もの出版物に、やっと本格派の光がさしてきたのだった。ホッとしている。これで日本の伝統ポルノも安泰だ。

本書は師宣・祐信・春信・湖龍斎・春章・清長・歌麿・豊国・北斎・英泉・国貞・広重・国芳の13人の絵師をとりあげ、その枕絵の趣向だけに蘊蓄を傾けている。

少々紹介すると、菱川師宣では『表四十八手』に注目した。そもそも師宣が《武家百人一首》で画号をもって登場するのは寛文12年(1672)のことである。板元(はんもと)の鶴屋喜右衛門がそうさせた。師宣の自宅は人形町に自宅があって、大伝馬町の鶴屋から枕絵の注文があると、そこで女房にポーズをとらせたり想像をたくましうして、絵を描いた。

なにしろ浮世絵も師宣が創始したようなもので、かつ独創的な枕絵も同時に創始しようというのだから、たいへんな趣向の持ち主だったということになるのだが、その気にさせたのは鶴屋だったろう。ただし、絵柄は師宣が工夫するしかない。それまでの春画は『稚児草子』や土佐派のもの、あるいは中国風の『黄素妙論』のようなものばかりで、おとなしい。中国の春画は春宮画とか春宵画といって、見ていると時間を感じる。なんだか茶を飲んだり琴を聞いたりしながら、閨事にゆっくり耽っている。

これに対してわが国の浮世絵春画は、のちの歌舞伎絵に象徴されているように、瞬間をとらえて劇的なのである。ペニスやヴァギナもあたかも見得を切っているようなのだ。それを師宣は四十八手にわたって描きわけた。それが『表四十八手』である。著者は女房が吉原あたりの遊女だったのではないかというのだが、これはわからない。師宣は元禄7年に没した。

東の師宣に遅れて、宝永4年(1707)に西の西川祐信が出た。その次が鈴木春信である。祐信は上方の絵師のせいか、これはぼくの印象なのだが、どこか和事の所作がある。

春信は錦絵で革命をおこした。それまでの浮世絵は江戸絵とか紅摺絵とか五色墨とよばれていたのを一変して鮮やかな錦のようにした。ではそのぶん枕絵も派手になったかというと、のちに小村雪岱(せったい)が影響をうけたごとくの絵姿で、どうも繊細で春画にしては上品なのだ。著者も「気がいかない」と書いている。

これは西川祐信の構図を貰ったということもあろう。盗作に近いのだが、それが春信の根っからの優美な線にさらに祐信の和事ふうの趣向を加えて、「気がいかない」ふうになったにちがいない。

その春信が去った明和から安永には、まず北尾重政が、ついで勝川春章があらわれて、そこから磯田湖龍斎の独壇場になる。独壇場というのは錦絵春画の独壇場だ。

もともと湖龍斎は春信に追随した画風の持ち主だったのだが、板元の西村永壽堂と組んで大判錦絵シリーズに先鞭をつけているうちに、大きく画風を変えた。これは、春信の贋作者でもあった司馬江漢が『春波楼筆記』に、「其頃より婦人、髪に鬢さしと云ふ者始めて出でき。爰において髪の結び風一変して、之を写真して、世にはなはだ行はれける」と書いたように、髪型ががらりと変わったせいだった。湖龍斎は玄人の女を好んで「あぶな絵」っぽいものを描くのが好きだったから、このヘアスタイルの激変はまさに玄人から染め上がっていったので、これで湖龍斎の枕絵や柱絵が大流行した。

本書は《風流十二季栄花》や《艶色鳳野放》を紹介しているが、とくに後者の絵には燈籠髷が鮮やかに乱舞して、その女たちが着物をはだけて陰部を弄っている下半身と見事な対照をなしている。

枕絵にも不易流行がある。ブームもあれば、マンネリもある。いや、江戸の浮世絵はつねにマンネリになり、つねにこれを打開した。

勝川春草はまず役者絵に似面(にづら)を持ち込んで革新を図った。似顔絵を入れたのだ。次に『百慕々語』(ひゃくぼぼかたり)でお化けと枕絵を組み合わせた。男女の交合はなく、妖怪変化の艶笑図なのである。「ぼぼ」というのはヴァギナのことをいう。「まら」に「ぼぼ」、これが江戸の通り名だった。

天明の浮世絵師は鳥居清長と初期の喜多川歌麿に代表される。清長は役者絵の天才だが、枕絵も斬新な構図を工夫した。著者が絶賛する《袖の巻》十二枚揃など、横柱絵になっていて、背景のない男女の絡みのクローズアップになっているわりに、たいそう洒落ていて唸ってしまう。ぼくはこの手の変形ものに弱い。

歌麿についてはとくに説明を要さないだろうけれど、ともかくも蔦屋重三郎がディアギレフとニジンスキーの関係のようにぴったり伴走して、天明8年(1788)に《虫えらみ》と《歌まくら》を表裏一体のシリーズとして世に問うたことにすべてが物語られている。こんな豪華な秘画冊の傑作はめったにない。企画は蔦重(つたじゅう)だが、歌麿も3年をかけた。元気だったころの杉浦日向子ちゃんはいみじくも「春画や春本にはゲージツはいらない」と言ったものだが、歌麿の枕絵については芸術の香気さえほとばしる。

ただし、なんだか女っぽい。男気が一本通らない。これはぼくの感想だけかもしれないが、この女っぽさが何かを纏わり付かせてちょっと気が滅入るときがある。やはり歌麿は寛政に見せたバストショットとしての大首絵のあとの、三枚綴の粋な浮世絵にとどめをさすか。

ここから先は、北斎一派が枕絵を独走し、これに黙っていられない歌川派が豊国や国貞で対抗していくというふうになるのだが、いまのところ18点しか枕絵が発見されていない北斎の技量はそれでも群を抜くもので、それに牽引された北斎一派のアヴァンギャルドな驀進はまったく他派の追随を許さないかとおもわせたものだった。なにしろ北斎の娘のお栄さえ枕絵を描いたのだ。

北斎の枕絵は一派のヴァージョンをふくめて、ともかく熱情に溢れている。熱いのだ。これは歌麿までにはなかったことで、見ているだけで汗が出る。

もっと正確にいえば一枚ずつの絵に「物語が凝縮している」というべきなのだろう。これは北斎が滝沢馬琴と組んで『椿説弓張月』『南柯夢』『水滸画伝』『南総里見八犬伝』といった読本にたっぷり絵解きを盛りこんだことをおもえば当然のこと、われわれは一枚の北斎の枕絵から一篇の和製フェリーニや和製パゾリーニの映画のあとさきすら想像していかなければならないのだ。

とはいえ北斎派の独走も、やっと豊国や英泉や国貞が異なる趣意を凝らして踏んばった。

とくに目立つのは枕絵に筆を折っていた豊国の20年ぶりの再登場である。それが文政6年(1823)の《逢夜雁之声》で、そこからは《絵本開中鏡》や《春夏秋冬色の詠》などが連打されていった。これらは芝居の一場面を見るような、なんというのか科白が聞こえてくるような絵であった。

こうしたなか渓斎英泉の耽美主義、歌川国貞(三代豊国)の挿絵主義が躍り出る。ぼくは昔から英泉が好きで、これはどこか歌沢のような感じがするのだ。それでいうなら春信は清元、祐信は新内、歌麿は長唄、北斎は常磐津浄瑠璃というところだろうか。

不器用又平こと国貞は、文政と嘉永の艶本を一新した。いろいろ出色のものがあるけれど、とくに《吾妻源氏》や《正冩相生源氏》(しょううつしあいおいげんじ)であろう。歌麿が調度をあしらったとすれば、国貞は小道具がよく、濡れ場がぱあっと拡がっていく。ここにはいわば鶴屋南北がいるのだ。

こうして最後の安藤広重と歌川国芳の出番になる。広重に枕絵があることは、いまはともかく、ずいぶん知られていなかった。晩年の55歳からの艶本で、縦絵に枕絵をしたり遠近法をつかったりは、やはり広重らしい。著者がその構図が歌麿からの借りものが多かったと指摘しているのは、腑に落ちた。《春の夜半》など、なるほど歌麿そっくりだ。

国芳は《逢悦弥誠》(おおえやま)などがそうたなのだが、さすがに武者絵の国芳と評判だったように、女が大きく、力をもっている。それを局部の開いた光景で奇妙なバランスをとっているので、まるで美人の顔に姦淫をしているような気分になる。そういう国芳が、かつて美術全集をつくっていた30代のころは実におもしろいと思っていたのだが、それから10年してテレビの美術番組をつくるようになってみると、驚いた。国芳の絵はテレビになりにくい。つまり国芳がすでに絵の中にテレビカメラを持ちこんでいたということなのである。

と、まあ、本書に導かれて「わじるし」のポルノグラフィについての勝手な感想を書いてみたけれど、これらはひとまず感想を綴ったというまでのこと、いずれ本気なこともかかなければと思っている。

いまや白倉敬彦やタイモン・スクリーチが春画を縦横無尽に語りはじめたのだ。そろそろ妖しいことを妖しいようにも書かなくてはなるまい。「浮世絵もまづ巻頭は帯解かず」。