父の先見

教育社 1978

吉原と島原。こんなにうっとりする表題の本はめったにないのではないか。時代の順でいえば京の島原・大坂の新町・江戸の吉原となるけれど、やはり「吉原と島原」というふうに“二つの原”がリズミックに連弾されるのが、心地よい。

ぼくはいまだフーゾクに一度も行ったことがないくせに、遊郭は大好きで(いまはそんなものはないんですよ、だからここではそういう雰囲気をもつところをさします)、たとえばお茶屋に上がるとほっとする。昔、辻村ジュサブローや麿赤児とそんな話をしたことがあったものだが、この仕事に携わることはよほどに大変、いやいや実は立派なものだと思っている。

こういうぼくにとって在りし日の遊郭がどういうものだったかということは、その残香に遊びたいのもひとつ、もうひとつは日本の生活史や遊芸史を読みとくにあたっても欠かせなくない。すでに第494夜で『日本花街史』を案内しておいたけれど、あの一冊は近代以降だけの、それも京都の祇園・先斗町・宮川町・五番町・撞木町などを中心していた。本書はそこを江戸時代にさかのぼる。

著者の小野さんは英文学者なのである。それなのに江戸の風俗史に詳しく、『江戸の遊戯風俗図誌』『江戸絵図巡り』『五街道風俗誌』などをものした。遊郭を綴ってこんなに優しい手で包める人は少ない。青史を任せるにはうってつけだろう。1979年に73歳で亡くなられた。

意外におもうかもしれないが、島原・新町・吉原の三郭は、秀吉から家康に移った30年たらずのあいだに、次々に生まれた。

それ以前にも遊里はたくさんあった。遊女もいた。中世、長者の館というものが各地にあって、子君(こぎみ)とよばれる遊女がいて、そこに馴染み客の子夫(こづま)が通った。そういうところに白拍子が交じることも、追われた平家一門の女官の姿が交じることもあった。曽我の仇討ちで有名な虎御前は大磯の長者の娘であったし、その曽我兄弟の宿敵にあたる工藤祐経が泊まっていた宿の妻戸の鎹(かすがい)をはずしておいたのは、寵妓の鶴亀だった。遊女は度胸があったのである。

室町に入ると、足利義晴のときになんでもお金にしたくって、幕府は傾城局をもうけて遊女から年間15文の課税をした。これが日本の公娼制の始まりになる。けれどもいつの時代でもこんな縛りはいくらでも抜け穴があったから、室町末期には辻に立つ君や風呂屋の湯女(ゆな)が繁昌して、料亭なども妓楼と化していくところも多かった。

遊女たちは港町にも集まった。小田原、柏崎、敦賀、下関、堺などは中世から栄えた“女の街”だった。なかでも難波の港をいくつもかかえた大坂にはたくさんの遊里が早くから栄え、東に行けば江口・神崎・蟹島・河尻が、西に泉州堺の乳守・高須などが点在し、ちょっと中へ入れば天満・玉造・阿波座には早くから傾城屋があった。

ただし、これらは正式には遊郭とはいわない。歴史学では遊里や岡場所というふうに区別する。もっと穿っていうなら楽や公界ということになる。

遊郭などに正式も勝手もなにもなさそうだが、そうでもない。岡場所や遊里とちがって、遊郭は許可制のものをいう。わが国の集娼制がおこるのは遊郭からなのである。

それは天正17年に京の万里小路に、原三郎左衛門と林又一郎が傾城街をつくるのを秀吉が許可したことに始まった。「新屋敷」とよばれた。原は秀吉の厩付奉行をしていたようで、商才もあった。この子孫が桔梗屋八右衛門、その家筋が島原をならした桔梗屋治助である。

やがて新屋敷の範囲が広まると、この界隈は二条柳町の里とよばれ、それが秀吉没後に六条三筋町のほうに移り、さらに寛永18年に朱雀野にごっそり転じて島原遊郭となった。島原という名は地名ではない。洒落である。ちょうど島原の乱のあとの移転だったので、遊客たちがここに向かうのを戯れに“島原攻略”といったのが俗称となり、しまいに地名になった。だいたい日本の地名はこんなふうに定着する。

島原は東西99間、南北133間、周囲には幅1間半の堀がめぐらされ、正門にあたる東口の前には「思案橋」と「衣紋橋」がかけられた。男たちはちょっと思案して、ついで意を決すると衣紋をなおして一夜の夢を求めて入っていったわけである。帰るときは門のそばの「さらば垣」を見送った。島原は「暗(やみ)なき里」であり、「ともしび曲輪」であったのである。羨ましい。この島原から吉野太夫、八千代、藤枝、三笠、薫、小太夫、金山、高雄、長門、花巻らの名技・太夫が育った。

大坂の遊郭は大坂城が完成した天正13年のときにできた。新町細見の『みをつくし』には、木村又次郎という浪人者が郭(くるわ)の庄屋を仰せつけられたと書いている。当初の場所は島の内だったというが、それが元和3年に新しい町割りで新町に移された。その新町に越してきたのがしばらく島原で経営の才能を磨いた林又一郎で、寛文年間に有名な「扇屋」を開いた。その後、瓢箪町、新京橋町、新堀町、佐渡島町と傾城屋がふえたので、のちにはこれらを総称して新町といった。五曲輪ともよんだ。

江戸の吉原開設前後のことは斎藤月岑の『武江年表』から推理する。そこに喜多村信節の言葉が出てきて、それによると、そもそも江戸の地には「和尚」とよばれた遊女が34人、名だたる遊女だけでも百人をこえていたのが、いったんその活動が禁止され、そのあとで江戸普請が始まったのだという。遊女を追っ払って江戸城ができたといえば、当たらずとも遠くない。

だから江戸の町ができたばかりは傾城屋は少ししかなくて、麹町に京の六条柳町からやってきた遊女がいくつかの傾城屋を開いていた程度だった。ところがその後はぞくぞくと遊女がふえて、麹町の遊女や大坂瓢箪町の遊女が京町に集まり、そこに総元締めのような三浦屋ができると、幕府は遊女の管理のためには三浦屋を使うようになっていたらしい。

やがて慶長17年に、小田原出身の庄司甚内(のちに甚右衛門)が遊女屋をなんとか一カ所に集めるから、遊郭の許可をほしいと願い出た。この願書が町奉行の米津勘兵衛から老中に上申され、本多佐渡守から主旨はわかったから追って沙汰をすると言われ、それから5年もたって認可が降りたことまでは史実にのこっている。けれどもその謎の5年に何があったかは知られていない。そこで隆慶一郎が想像力をふくらませて、例の『吉原御免状』を書いた。第169夜に紹介した通りだ。

庄司甚内は下賜された二丁四方を町割りし、楼主を募って1年半をかけて家並をそろえて、元和4年に営業開始にこぎつけた。それが、のちの江戸町・京町・角町にあたる「吉原」である。

ところが明暦2年に幕府は移転を命じて、年寄たちに浅草寺裏の地を選ばせた。その直後に明暦の振袖火事が江戸を焼きつくし、これらの異変をこえて誕生したのが「新吉原」だった。いま吉原と総称しているのは、この新吉原のことである。

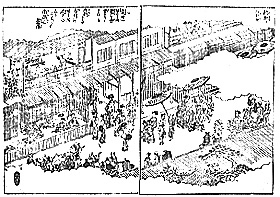

新吉原には日本堤から衣紋坂・五十間道を通って入る。入口に大門(おおもん)、大門からは仲の町の通りがのびて、左右に茶屋が並び、その背後に妓楼が構えた。初期は揚屋がいくつか散っていたのだが、これはのちに一カ所に集まった。仲の町にはのちに『助六由縁江戸桜』で有名な桜が植えられた。江戸の夜桜はここから名物になっていく。

突き当たりが水道尻、そこを天神河岸といって下級女郎屋が25軒ひしめいた。周囲には島原を真似て幅5間の「おはぐろどぶ」がめぐらされ、大門口の外側は外茶屋である。

遊郭にはさまざまな「格」がある。妓楼は遊女を抱えて見世を張る。総籬(そうまがき)・総格子の「大見世」は太夫の人気と座敷料で商っていて、ここで新造(遊女)を扱うようになるのは後期のことだった。半籬の「中見世」は呼び出しも新造も扱って、散茶見世ともよばれた。正面の格子の上半分をあけているのが「小見世」で、昼見世とか切見世ともいった。

遊女にもピンからキリまで等級がある。太夫・花魁(一番多い寛政時代で13人)、格子(島原では天神)、呼び出し(仲の町の茶店に出ている)、囲(かこい)、散茶・昼三(以前の湯女)、座敷持(片仕舞)、部屋持、梅茶・埋茶、新造、局女郎・端女郎、鉄砲女郎などというふうになっていた。あんな小さなところにこれだけの上下の区別があるのは、日本文化としては坊主と遊女の世界だけである。

このような自立したアジールともいうべき遊郭から、濃くて多様な「悪所の文化」が生まれた。

符丁や「ありんす言葉」や百太夫信仰などの、ほかではまったく見られない一時的民俗や、のちのちまで座敷文化に影響をおよぼした数々の風習が育った。賑やかで哀調をおびた三味線の清掻(すがかき)で始まり、限太鼓や引け四つの拍子木で締まるまでの遊郭の一日は、男も女も一度は覗いてみたい“名所”だったのである。

狂歌の名人だった石川雅望は『吉原十二時』で、その独特の一昼夜を鮮やかに描いている。歌麿の『青楼十二時』もさすがに艶やかだ。

ところで、ぼくが叶うことならどこかの座敷で頬杖ついて浸ってみたいのは、島原の投げ節、新町の籬節(まがきぶし)、吉原の継節(つぎぶし)である。

投げ節は島原の柏屋又十郎が抱えた引舟女郎の河内が唄いはじめたものらしく、貞享・元禄の京ではこの歌を聞きたくて島原に通った町衆も多かった。弄斎節のバージョンともいわれるが、節回しそのほか、よくわからない。けれども伴蒿蹊の『近世畸人伝』にはゆかしいエピソードが紹介されている。

白隠が京に逗留したおり、かつての名妓の大橋は法話を聞くためにその逗留先を毎日訪れていた。そこへある日、冷泉寂静が来て、白隠は大橋が昔日は島原の売れっ子太夫だったことをあかす。興味をもった寂静がそれならぜひにと投げ節を唄ってみせてほしいというと、大橋はもはや老いて声も嗄れていると辞退するのだが、たっての頼みに一節を唄ってみせたところ、白隠も寂静も遊郭に伝わる日々がもたらした風情の深さに感嘆して、しばし胸を詰まらせたというのである。

一方、新町の籬節のほうは、新地の遊女まがきが唄いだしたもので、元禄・宝永に流行したという。これがいったん廃れたのに、島原の夕霧太夫が招かれて新町に赴いたおり、ふとこれを唄ってみせたという話がのこっている。夕霧はまた伏見から淀川を下った船の中でも、即興の歌詞で籬節のようなものを聞かせたらしい。都半太夫の半太夫節に似ていたという話だ。

夕霧太夫は書も和歌もそうとうの腕前だったというが、こうなると花魁や太夫というのは日本文化の「もうひとつの精華」でもあったということになり、しかも三都それぞれで粋と野暮との基準が異なっていたことが、なかなかなのだ。

『守貞満稿』や土佐浄瑠璃『通俗傾城三国志』にはこんなおもしろい比較が謡われている。

【京の太夫、たとえば吉野太夫や花月】髪に三つ笄、二つ櫛。黄小袖に緋繻子を重ね着。遊君らしくなく茶の湯にも連歌にも通じている。【大坂の花魁、たとえば夕霧太夫や梅が枝】二つ笄、三つ櫛で兵庫髷。決して上品ぶらずに客の持て成しに徹する。別れ方がうまい。【江戸の高尾太夫や小紫】洗い髪に大形の一つ櫛、簪(かんざし)は左右に3本ずつ。紅綸子の打掛の下に白衣裳。舞がうまくて唄が粋である。

もっとも、こんな遊女に出会いたいとおもえば、たちまち身上がつぶれることになろうから、それをあだや求めてイタリア映画『マレーナ』の少年のようになることだけは、なんとか思い止まらねばなるまい。