日本文学史

弘文堂 1953

小著であるが、名著の評判が高い。

筆頭はドナルド・キーン(501夜)だった。昭和20年代の後期、キーンは佐佐木信綱の上代文学史に失望して、「われわれ外国人は自分のための日本文学史を書くしかないのだろう」と覚悟していたところ、京都の書店で小さな本書に出会って目を洗われたのだという。京都から東京に行く7時間半の列車のなかで一気に読み耽った感動は、本居宣長(992夜)の『排蘆小船』以来のものだったらしい。

キーンがどこにほれぼれしたかということは、文庫になった本書の解説にも寄せられている。小西が日本文芸の測度をみごとに言い当てていることに感心したのだ。小西自身はこう書いていた。「日本の物語には小説を読むときの批判基準はほとんどあてはまらない」、「連歌の美は花や鳥の美しさでなく、花らしさや鳥らしさの美しさなのである」、「記紀の中にも、叙事詩的なものの痕跡や叙事能力の片鱗を認めることはできる。しかし全体として、著しく散文的であり、真の叙事詩精神とは程遠い」。

この言いっぷりにキーンは惚れたのだ。たしかにかつて、こういう言い方で日本文学史に切りこんでいった研究者はいなかった。

ぼくも早くに大岡信や熊倉功夫(1046夜)から「やっぱり日本文学史は小西甚一でしょう」と聞いていた。が、正直なことをさきにいうけれど、本書を最初に目通ししたときは感心できなかったのである。きわめて古臭い欧米から借りた文芸理論を、絞りに絞って日本の文芸通史にあてはめたような印象だった。むろん、この感想はあてにはならない。なにしろ本書を読んだのが父の書棚にあったアテネ新書版で、それが昭和40年ころのこと、高校3年生のときだ。

それが昭和60年をすぎて、『日本文藝史』全5巻が刊行されはじめ、すぐには購入しなかったのだが、そのころのべつ通っていた有栖川の中央図書館でちらちら読むようになって、いやいや、ちょっと待て、これは手ごわいと感じるようになった。

本書で簡潔に語られている判で捺したような用語や結論が、大著の『日本文藝史』では、どんな作家や作品についても、かなり深く、どのようにも細かく、それぞれ厖大な例証をもって論じられていたからだ。どれだけ煩瑣な文芸情報の海を漂流しても、文芸の分枝きわまりない繁茂の森を分け入っても、まったく視座が転ばない本格を感じた。してみると、きっと本書の行間にも何かが躍如していたにちがいない。それで、やっと日焼けしたアテネ新書をひっぱりだして、読み直したのだ。

なるほど、名著なのである。スコープが一貫してゆるがず、著者の独自の視点が行きとどき、記述は既存のどんな文学史にもとらわれていない。文章もうまい。いずれも昔日にはまったく気がつかなかったことだった。行間に躍るものもやっと見えてきた。やはりこういうふうに情報圧縮をして日本文学史を書いても、そのスジとカマエとハコビとホドを一糸も乱さない書き方はあったのである。

著者の自信は、日本文芸の骨格は「雅」の文芸と「俗」の文芸と、「雅俗」を分けない「俳諧」とで説明できるとしたところにある(のちに「俳諧」という用語は「雅俗」と改められた)。それを時代に割りふると、古代では日本に特有の「俗」があらわれ、中世に「雅」が覆って「俗」が浮かび上がれず、近世には別種の「俗」が登場して、近代に向かってそこに「雅」が引きこまれていった。

だいたいはそういうことであるのだが、小西は古代では、はやくも「個人」があったともみなした。ただしその個人は表現者の側になく、表現される側に出た。その表現される個人を、共同思考あるいは共同感情としての歌が追っていく。

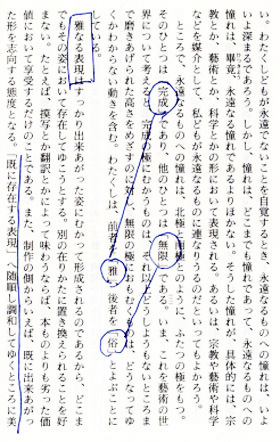

「完成」―「雅」、「無限」―「俗」にマーキング

また古代、記紀神話は自然を観察せず、擬人法もはなはだ不完全で人格的形像も不鮮明、精神的主体となるとほとんど客観化されていない。ところが、それを「精神と自然を対立的に捉えなかった」と見れば、古代ギリシア以来の西洋が精神と自然のあいだに深い切断をおいたことにくらべて日本文芸は継続的であって、きわめて特徴的なことだったと言い、それらをふくめて古代日本の文芸は「俗」であると評価した。

こういう見方は、大胆でもないし、けっして独創的でもないけれど、どこか胸のすくものがある。また一糸乱れぬ武芸のようなところがあって、刀を構えて動かず、必殺のところだけに自在に打ち下ろす自信を感じさせる。

たとえば『源氏物語』54帖はひたすら「宿世」と「道心」を描き求めたものだ、『徒然草』(367夜)は西洋の随筆にくらべると主題に統一がなく無構造であるけれど、その無構造が日本文芸の特色だといったあたりも、そういう見方だった。そんなふうにすぱっと指摘されてみると、たしかに『源氏』は「宿世の俗」に「道心の雅」が絡んでいるのだと納得させられる。無構造が特色というのも、納得できた。最近、ラグビーでは「アンストラクチュアル(陣形が整っていない状態)」なハコビを重視するようになってきたのだが、そんなことにも結びついてきた。

しかしまた正直にいうことにするが、こういう刀つかいの見方を読んで、それで愕然としたとか感服したとか、また考え方を大きく変更させられたかというと、そういうことはなかった。何といえばいいのか、本書にかぎってはその達意に酔わせられるようになったというしかない。

われわれは日本文芸を一貫したものとして語ってこなかった。早い話が「源氏」と「漱石」を同日に語ろうとはしてこなかったし、同日に語れるとは思ってこなかった。それどころか連歌と馬琴(998夜)、和泉式部(285夜)と有吉佐和子(301夜)、谷崎(60夜)と三島(1022夜)すら、別々に扱おうとしてきた。そういうものだと思いこんできたのだ。

ところが、小西甚一はこういう見方を侮ったのである。そこが達意だった。ぼくもやっと『日本文藝史』全5巻に入ってみて、こういう名人芸はやはりただならないものだということを、実感できた。総じては次のようなことだろう。

小西甚一の見方の真骨頂は刀つかいの芸当にあるだけではなく、おそらくは、〝structure〟(筋あい)と〝texture〟(肌あい)とを同時に見抜く目をもっていること、それをいささか構造偏重的ともいうべき適確な言葉にするロゴスをもっているということ、そこらへんにある。ストラクチュアを見ることがテクスチュアの縦糸であり、テクスチュアを読むことがストラクチュアの横糸なのだ。この「筋あい」と「肌あい」を重ねられる評論がきわめて稀なのである。

ふつう、日本の文芸の有心や幽玄、寂びや侘びなどを扱うと、それを評価する言葉も曖昧にしておきたくなってくる。それを小西はそうではなくて、ときに構造の言葉に、ときに感覚の言葉にして、それが「雅」「俗」のアクシス(軸)からどれほど離れても、ついにはこのアクシスの函数や係数になるように評価した。

こういうふうに日本の文芸を自家薬籠中のものにして、それをことごとく構造感覚の言葉にできた評者はいなかったのだろう。ドナルド・キーンは、きっとそのことを米原に着く前に、いや、山科のトンネルを抜けるころに気がついたのであろう。日本文芸というもの、それぞれの書き手たちが何度も、若水のごとく、夜明け前にその趣旨と表象の測度を確認してきたのであった。あなかしこ、あなかしこ。