猿と女とサイボーグ

青土社 2000

Donna J. Haraway

Simians, Cyborgs, and Women 1991

[訳]高橋さきの

コンパニオン・スピーシーズ(companion species)。ダナ・ハラウェイのとっておきの造語だ。「人とイヌとはコンパニオン・スピーシーズだ」というふうに使われる。「伴侶種」と訳されているが、日本で伴侶というと夫婦のような関係をさすことが多いので、あえて訳せば「同僚種」とか種をこえた「番(つがい)の創成」などと理解したほうがいいかもしれない。

ハラウェイがコンパニオン・スピーシーズというコンセプトを持ち出すのは、もちろん無類の犬好きであるからで(カイエンヌが有名だ)、コンラート・ローレンツがそうであったように、ほとんど人と犬とを区別しないほどに暮らしてきた実感と自信があるからだった。ラテン語のコンパーニオーは、もともとパン(食卓)を共にする仲間のことだ。だが、それだけではなかった。

ハラウェイは一九四四年にコロラドのデンバーで生まれた。父親は少年時代に結核を患って大腿骨や骨盤を蝕まれて、成人になっても松葉杖を離せなかったのだが、地元紙のスポーツ記事やコラムを書くライターの代筆を長く続けていた。スポーツがもつ共同性やコンパニオン性に深い共感があったからだ。ハラウェイはこの父親を誇りにしていて、ことあるごとに自分のことを「スポーツ記者の娘」と言っている。ハラウェイにとっては、まずこの父との関係がコンパニオン・スピーシーズだったのである。

しかし、それだけではなかった。父親は晩年になって松葉杖が使えなくなり、車椅子の日々をおくることになるのだが、ハラウェイはその父を「車椅子になったサイボーグ」だと感じたのだ。このことも何度も書いている。犬と父、そして私とサイボーグ。これがコンパニオン・スピーシーズの最初の一族なのである。

ハラウェイはイェール大学に学んで一九七二年に生物学の博士号を取得して、ハワイ大学やジョンズ・ホプキンズ大学で教鞭をとった。当初は実験生物学にとりくんで、八〇年代からは科学思想やジェンダー論に向かい、科学技術のあり方とフェミニズムを重ねる独特の思索と提起をするようになった。

科学が客観的な知識ばかりを抱きこもうとしていることに反旗を翻したのだ。大事なのは「状況とともにある知」(situated knowledge)で、ここからがぼくを大いに気にいらせたのだが、そうなっていくには科学者である自分を不確実なものとみなし、さまざまな相手(コンパニオン)と共犯的に思索していくのがいいと考えるようになったのである。

ここからの勢いは胸をすく。『犬と人が出会うとき 異種協働のポリティクス』(青土社)、『サイボーグ・フェミニズム』(水声社)、『伴侶種宣言』(以文社)、『猿と女とサイボーグ』(青土社)、『サイボーグ・ダイアローグズ』(水声社)などが、連射されたのだ。中核には『サイボーグ宣言』(『猿と女とサイボーグ』に所収)が赫々と光芒を放っていた。

本書には一九七八年から一九八九年までに執筆した文章がイキのいい刺身のように並んでいる。生物学者としてのフェミニストが科学について発言したものとしては学術的にはごく初期にあたるものなのだが、そのラディカルな論旨と大胆でメタフォリカルな飛躍力で、たちまち評判になった。

なにしろ本書は「猿」をめぐる言説としてサル学や霊長類学を、「女」をめぐる言説としてフェミニズム思想を、「サイボーグ」をめぐる言説として道具や科学技術を俎上にのせ、それを一挙につないでみせたのだ。なぜ、そんなことができたのか。その答えは第九章に書いてあるのだが、既存のフェミニズムに限界を感じたからだった。アカデミックなフェミニズムも運動するフェミニズムも「我々」とは何を意味するのかを問い、ついつい「客観性」という奇妙な用語で折り合いをつけようとしてきたことに、業を煮やしたのである。

「我々」とは何かだって? 「我々」も客観だと言ってみたいだって?

もともとは「彼ら」が客観性を持ち出したのではないか。その客観性による説明は、「我々」には身体も生体もないかのようなロジックをつくっていたじゃないか。それが知識社会をくまなくつくりあげているストロング・プログラムというものだったじゃないか。しかしだからといって「我々」は、そこに我々ぶんの客観性をもって答えるだけでいいのか。逆に、我々ぶんの「フェミニズムの経験主義」で応戦するだけでいいのか。ハラウェイはこの議論の中心に鉄槌を加えることにしたのだった。

こうしてハラウェイは「状況とともにある知」によって客観性を標榜する科学をひとつひとつ検討していった。とくに得意な動物学や生物学において。そして、「状況とともにある知」はもっとヴァルネラブルなのではないかと問うた。

これで少し見当がついただろうが、ハラウェイがいう「猿」とは、サル学や霊長類学の観察結果をあらわしたテキストとロジックのことなのである。

ハラウェイはロバート・ヤーキーズの類人猿における知性の研究、クラレンス・カーペンターのアカゲザルの群集心理の研究、ソリー・ズッカーマンのマントヒヒの雌雄における内分泌研究、セルマ・ローウェルのサルの権力関係の研究などをとりあげ、これらを通して、たとえば「サルたちの明白な一夫一妻制」といったありきたりな説明がサルたちの本来の行動の説明にはなってはいないと見破った。

またシャーウッド・ウォッシュバーンのラングールの研究について、オスが狩猟型でメスが子育て型とする見方や、父親づとめ(ファザリング)と母親づとめ(マザリング)を区分けする見方が妥当なのかどうかを問うた。子殺しにあたる行為も「殺し」とみなすのかどうか、疑念を挟んだ。ラングールの繁殖過程を調査したサラ・ハーディの『マザー・ネイチャー』には「初めて両性の立場から霊長類を分析!」というキャッチフレーズが刷ってあったのだが、ハラウェイは、この、一見するとフェミニズム科学とみえる研究にも文句をつけた。両性を配慮したぶん、ハーディは組織理論の用語に走りすぎたというのだ。またスザンヌ・リプリーのラングールの研究では、逆に人間モデルのサルへのあてはめは過誤なのではないかと指摘した。

いっとき、ぼくを悩ませていた問題があった。いったいわれわれにおいては、どこがナマなのかということだ。眼鏡をかけた目はナマなのか。服を着た体はナマなのか。投薬しつづけている身はナマ身なのか。靴の足はナマなのか。顕微鏡で見た精子は精子のナマなのか。数字の配列にした離婚曲線はナマなのか。それは科学にとってもナマなのか。マルクス主義で見た社会の姿はナマなのか。恋人の言葉が相手を夢中にさせたり失望させたりするのは、言葉のどこかがナマだからなのか。

ハラウェイは似たような疑問を別の問題にぶつけていた。オスの猛々しさを「男の動物」として観察することはナマなのか。メスの柔らかさや子育てを女性の女らしさに結びつける見方はナマなのか。キャサリン・マッキノンが「女性とは、想像上の形象、すなわち他の者の欲望の対象が現実になったものだ」と言ったのは、何をナマの基準においた発想なのか。ハラウェイは自然や社会を純粋なジェンダーの目でナマに見ることそのものが不可能に近くなっているとみなしたのである。

本書にはハラウェイがドイツの『マルクス主義事典』の「ジェンダー」の項目のために書きおろした長めの論文も収録されているのだが、そこでハラウェイは自分が英語圏の人間で(それもアメリカ英語の常習者で)、そのためふだんからセックスとジェンダーを区分けしてつかっているけれど、それがはたしてドイツ語では“Geschlecht”の一語によってあらわされているものと同じ意味で感じられているのだろうかという自身への問いかけをおこしている。

いかにジェンダーの本来のままに言語をつかった思考が純度高く積み上げられていけるのか、その困難にもふれている。これがハラウェイの「猿」に次ぐ「女」だった。

ここにはハラウェイの科学者としての真摯な自負があるとともに、科学があまりに言葉と生体の関係をぞんざいに扱ってきたことへの怒りのようなものが滾っていた。科学者どうしが社会的合理や職能的合理の蓑笠をつけていることに、おまえたちも、ストリップしてみなよと言いたい気分も漲っていた。もっとうろたえなさいとも言った。

しかし、旧弊に座りこんだままの科学者は杳として動かない。そこでハラウェイはさらに次の果敢な作戦に出る。ええいっと、ぶっ飛んだ。あなたがたがそういう態度なら、われわれは自分たちのことを「言語をもったサイボーグ」とみなしたほうがいいのではないか。そのほうが手っとりばやいのではないか。そう出たのだ。

これが有名な「サイボーグ宣言」になった。一九八五年に「社会主義評論」に書いたものだ。

サイボーグとは生物学的決定論の軛を脱したサイバネティック・オーガニズムの総体をさす。道具や機械と共生するハイブリッドなキマイラのことである。

眼鏡をかけたらもうサイボーグ、靴を履いたらもうサイボーグ、ピアノを弾けたらもうサイボーグ、数字を読めるならもうサイボーグ、なのだ。ハラウェイは「サイボーグはポストジェンダー社会の生きものである」とさえ言った。こうしてハラウェイは「猿と女とサイボーグ」ではなくて、「猿と女のサイボーグ」になっていく。

よく耳を澄ましてみると、サイボーグはホーリズムには警戒しているが、関係をとりむすぶことは切望する。サイボーグはよろこんで部分とアイロニーと邪悪に関与する。サイボーグはとうてい公私の対立では構成されてはいない。サイボーグはよしんば家庭を創成することはあっても、よもや家庭から守られようとは思っていない。そんなサイボーグが敬虔主義者とはかぎらないのは、宇宙を構成しなおす気がまったくないからだ。サイボーグは軍国主義と家父長制資本主義とにうんざりし、いまさらエディプス・コンプレックスなんぞにあてはめられるのを毛嫌いする。つまりはサイボーグには父親が不要なのである!

本書の後半からはこんな勇ましいサイボーグの呟きが聞こえてくる。ハラウェイの「猿と女のサイボーグ」は動物とも機械とも交わっているナマのサイボーグであって、いつだってどんな部分を強調することも、どんな矛盾を抱えることも、どんなにヴァルネラブルになることも恐れないサイボーグなのである。

こうして「猿と女のサイボーグ」は、経験主義にも還元主義にも相対主義にも与さない。そのうえで、普遍的合理性よりもエスノフィロソフィーを、共通言語より言語混淆状態(ヘテログロッシア)を、新機関よりも脱構築を、統一方針より対抗的位置設定を、世界システムよりローカルな知を、どんなマスター理論より網の目状の記述を選ぶのだ。

ところで、本書のなかでハラウェイが終始一貫して「部分」にこだわっていることがとても愉快だった。これは「全体」には流動も脱離もないという意味で、フェミニズムとしても、ジェネラルな思想としても、それから編集工学としても、とても重要だ。

ハラウェイの言う部分とは「位置をもっている部分」なのである。その位置はどこかで必ず身体や生体にかかわっている。その部分には体のアフォーダンスがはたらき、ジェンダーのアフォーダンスが絡んでいて、したがって知のアフォーダンスが作用する。部分とはいえ、どこにも響く部分なのである。もっといえばケイティ・キングのいう「文章の生産装置」にすら届いていく部分なのである。それをハラウェイは本書の冒頭ではボディポリティックスとも、本書の終わり近くではバイオポリティックスとも名付けた。つまりは〝そこ〟は免疫のようにどぎまぎできる部分なのだ。

猿と女とサイボーグ。いや、猿と女のサイボーグ。

実にハラウェイは愉快だ。このサイボーグはいつも「感染性のベクター」(微生物や細菌)と「紐めいた粒子」(クォークやスーパーストリングス)と「生体分子のコード」(遺伝子や神経伝達物質)のゆらぎをうけて、おやじの科学を内側から打倒しつつある。

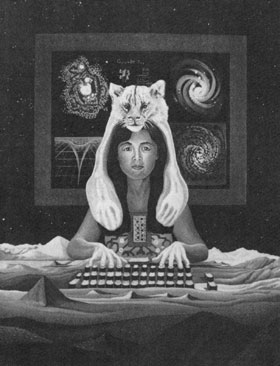

リン・ランドルフ 作

文中に紹介したキャサリン・マキノンはラディカル・フェミニズムを代表するミシガン大学の法学者。『フェミニズムと表現の自由』『ポルノグラフィ』(明石書店)や共著のパンフレット『ポルノグラフィと性差別』(青木書店)の翻訳がある。レイプされた女性たちの支援活動もしている。なお、フェミニストの科学者はレイチェル・カーソンを嚆矢にいくらも輩出しているが、『ジェンダーの神話』(工作舎)のアン・ファウスト=スターリング、『自然の死』(工作舎)や『ラディカルエコロジー』(産業図書)のキャロリン・マーチャント、『エコフェミニズム』(新曜社)のマリア・ミースとヴァンダナ・シヴァ、『フェミニズムとエコロジー』(新評論)の青木やよひ、『境界線を破る!』(新評論)のメアリ・メラーなどが注目される。