父の先見

大修館書店 1996

萩原さんは写真家である。写真家だが、すぐれた観察力と推理力と洞察力をもって、民族学者や考古学者が気がつかなかった仮説をいくつも提出してきた。そのような写真家は民俗写真の巨匠とよばれた芳賀日出男を筆頭に、宮本常一に学んだ須藤功、芳賀ジュニアの芳賀日向など、たくさんいる。ミイラ信仰を研究した内藤正敏や、タイのアカ族を研究した十文字美信もそうした一人だ。

写真家がすばらしい仮説をもたらすことが少なくないのは、現地や現場をよく眺めているからで、ときおりどんなフィールドワーカーよりもすぐれた報告をもたらしてくれる。動物写真家や昆虫写真家が、ときに100人の学者よりも的確な観察による判断をしていることをおもえばいいだろう。

萩原さんはそうした写真家のなかでも、東アジアの民族風習と日本の民俗文化や信仰生活をつないできた実績に抜群のものがある。ぼくも親しくしてもらっているし、たいへんお世話にもなっている。ときどき頼みごとをしているだけでなく、その仮説も使わせてもらっている。ここでとりあげたいのはその仮説のひとつで、日本のコメは中国南部のミャオ族(苗族)によってもたらされたのではないかというものだ。

ミャオ族がコメ文化をもたらしたと考えると、いろいろの謎が解けてくる。東アジアの文化と日本の文化が深いところでつながっていることが見えてくる。そのことを理解するにはやや前段階の説明がいる。

日本の神社には鳥居が立っている。なぜ鳥居というのか。組んだ木のてっぺんに鳥が居るからだ。この鳥は他界から鳥の姿をして幸福や豊饒をもたらすためにやってきた祖霊のシンボルである。日本神話では「天の鳥船」といって、そうした祖霊や幸福や豊饒を天空で運ぶ船を想定していた。

一方、竪穴式住居を脱した古代の家々は、吉野ケ里遺跡や山内丸山遺跡に見るごとく掘っ立て柱に屋根をかぶせたようなもので、つねに柱が目立っている。そうした家々のある集落では、その入口に一本あるいは2本の柱をゲート状に立てて、その上に木彫りの鳥を止まらせる風習をもっていた。最初から鳥を置いたのではなくて、そんな高い柱や組み柱にはたいていどこかから鳥がやってきて止まった。その鳥の来し方行く末は、古代集落にとっては祖先や未来の国である。そこで木に鳥を彫って、それを柱のてっぺんにつけた。

このような柱と鳥の関係を総称して「鳥竿」とよぶとして、この鳥竿をつかった祭りは日本にも韓国にもいっぱいある。韓国ではソッテとかチントベキといって、やはり鳥を止まらせている。ソッテは蘇塗とも綴るのだが、そのテはシンテ(神竿)やナッカリテ(禾積)のテのことをさした。その鳥竿のルーツをさらに追っていくと、中国に行きつく。

萩原さんはそこをもっと追いかけて、それがミャオ族の習俗に出所していたことをつきとめた。ここまでが第一段の前提になる。鳥と柱が最初のとっかかりなのだ。このとっかかりは、しかしまことに雄弁だった。

関西ではオコナイ、関東ではオビシャとよばれる行事が各地にある。オコナイとは祈年行事のことで、神社でやるときはミヤオコナイ、寺院でやるときはテラオコナイといった。リーダーとなるのはその年の頭屋で、鏡餅づくりをするか、茅輪を編んでみんなでこれをくぐるか、丸い的をつくってこれに矢を射るかした。関東のオビシャは御奉射のことで、三本足の烏や三つ目の兎を描いた的を弓で射ることが多い。

これでわかるように、関西のオコナイと関東のオビシャのどちらにも弓神事なるものが絡んでいる。共通するのは、鏡餅にしても茅輪にしても丸い的にしても、円形の標的があることで、そこに矢を射る行事が加わっている。いったいこれらは何を示しているのか。オコナイやオビシャより古いかたちを見る必要がある。たとえば神楽だ。

日本の神楽はおおむね天地創世神話を背景としている。舞庭あるいは神庭を一つの異界として創出するのが演目になる。このとき野外なら柱や竿から、室内なら天井から綱や紐や糸を垂らして、そこに三本足の烏を描いた日輪と三つ目の兎を描いた月輪を吊るした。のちにはそれが左右の幡(旗)になった。

この舞庭や神庭で新しくは「岩戸」「五行」が、古くは「将軍」という神楽曲が舞われた。鹿児島県薩摩郡の大宮神社の「将軍」を例にすると、将軍は弓に矢をつがえて五方を射る所作をする。なぜ、こんなことをするかといえば、この所作には物語がある。太古、太陽が7つ、月が7つあったのだが、スイという鬼が太陽を6つ、月を6つ吞みこんだ。さらにもう1つ吞みこんだらこの国は真っ暗になるので、選ばれた将軍が五方に剣を投げ鬼を退治して、その片方の目を日輪、もう片方の目を月輪とあらわして、未来永劫の万象を祈願したというのだ。

これはイザナギの左の目からアマテラスが、右の目からツクヨミが生まれたことと対応する。何かが似ている。それとともにこの物語は、中国の天地創世神話にある弓の名人の羿が9つの太陽を射落とした話や、太陽に住んでいた烏を九羽射落とした話に似ている。

済州島にも太陽を落とした神話がある。朱蒙という弓の名人もいる。これらの地域にはいわゆる招日神話・射日神話があったのだ。その分布を調べてみると、アムール川流域からインドネシアまで広まっている。ミャオ族にもまったく同じ伝説がある。

以上のことから類推できるのは、鳥と太陽の話はどこかでつながっているということである。そこに弓矢神事が出入りしていた。これが第2段の前提になる。ミャオ族はこれらの話のすべてをもっている。

ミャオ族は苗族と書く。一部はモン族とも自称する中国江南に居住する民族で、古くから三苗とよばれる3つの言語集団がいた。その後はタイ北部にまで広がった。移動した連中はまとめて「百越」とよばれた集団である。

民族上は少数山岳民族グループに分類されているが、いまでも150万人か200万人くらいがいる。しかし古代中世のミャオ族は文字をもっていなかった。移動の記録や歴史の記録は古歌や伝説や習俗にしか残っていない。

そのミャオ族では、新年になるとジーユイニャオという鳳凰に似た木彫の鳥を止まらせる柱あるいは竿を立てる。芦笙柱(トン・カー)という。楓香樹であることが多い。その上のほうに牛の角のような横木をつけた(写真を見るとすぐわかるが、鳥居の原型に近い)。新年、その芦笙柱の周りを左まわりで踊る。なぜそのようになったかという伝説が「跋山渉水」という古歌にあって、カササギあるいはツバメの先導でこの地にやってきたことをあらわしているのだという。鳥の到着地はのちのちまで神聖な場所になり、カー・ニンとよばれる。カーは芦笙のこと、ニンは場所である。村の“へそ”にあたる。

この神聖な場所は東西軸を重視する。中国では純血チャイニーズの漢民族は天空の中心の北極星(太極)を信仰して、そのため南北軸を重視する。風水も、天子や宮殿が北を背に南面することを基本とする。一方、江南のノン・チャイニーズの少数民族は繁茂する植物の象徴である太陽を信仰して、太陽の昇降する東西軸を重視する。

これでわかるように、ミャオ族の村の“へそ”に立つ芦笙柱は、太陽が依り坐す柱なのである。太陽のトーテムポールなのだ。

太陽は季節や時間とともにコースを動くので、古代民族は季節や時間を感じることが大切になる。だから先史文化にも暦のようなものが生まれるのだが、文字をもたないミャオ族は、この季節と時間の“しるし”を鳥の去来で学習していった。それを教える者を鳥官といった。

さらに、このような太陽信仰を支える鳥の存在と去来を忘れないように、芦笙柱を寿ぐ数々の祭りでは、男はニワトリの羽根や茅萱の輪を体に差し、女は鳥の羽根の衣裳で身を飾った。これは鳥装である。村のシャーマンたちは鳥装によって鳥霊になり、太陽の行方と合体するわけである。日本の鷺舞や鶴の舞といった各地の祭りがおもいあわされよう。

ここまでが第3段で、話の前提があらかた出揃ってきた。太陽と鳥と弓はひとつのものなのだ。これらの前提の話がどうして日本のコメ文化と結びつくかということである。ここからが本題になる。その前にちょっとおさらいをしておく。

コメはムギにくらべて1本当たりの収穫量が格段に多い作物である。ヨーロッパの麦作が播種量の5倍~6倍であるのに対して、日本の米作はざっと30倍~40倍になる。しかも何千年でも連作ができる。

コメは稲からとれる。稲の実は籾に包まれていて、その籾殻をとったものが玄米、それを精米すると白米になる。ようするに稲の種実がコメなのである。その稲種を学名ではオリザ・サチバという。もともとは野生の稲種オリザ・ペレニス一種が起源だとされている。それがいろいろ分かれていった。

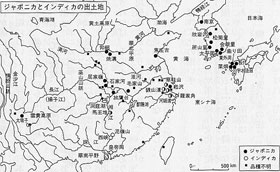

その稲種には大きく分けてジャポニカ種とインディカ種がある。アフリカ種も現在まで伝わっているが、ごく少量だ。中国南部を原産地とするジャポニカは短粒でやや粘り気があり、インドを原産地とするインディカは長粒でぱさぱさしている。今日ではDNA分析によって、2つはまったく異なる遺伝子をもっていて、それぞれ独自の祖先型があることがわかっている。

日本人のコメ文化はほぼ100パーセントがジャポニカで成り立っている。タイ米やカリフォルニア米は炒めたチャーハンやピラフにするならともかく、それらはとうてい日本人の“ごはん”にはならない。

日本に到来した稲には最近流行の黒米・赤米で知られるようにいくつか種類があり、ジャポニカにも熱帯ジャポニカや温帯ジャポニカなどがあった。インディカも入ってきた。何がいつ入ってきたかはまだ正確に確定できないのだが、だいたい縄文後期から弥生前期にかけての時期、2500年くらい前には稲が渡来していた。これによって日本人の食生活が定位性を発見できた。

なかで熱帯ジャポニカはいわゆるモチ米に近く、中粒で粘り気が強い。そのためモチ性の弱い普通のコメをウルチ米とよぶようになった。このモチ米のモチは漢字で書くと「餅」ではなくて、本来は「糯」と書く。日本ではこれをモチと読むが、もともとはダである。ちなみに中国では、いまでも餅といえば小麦粉食品のことをいう。だから月餅などという菓子もある。

ともかくも総じていえば、日本はウルチ米とモチ米を含むジャポニカを何世代にもわたって品種改良しつづけて、日本の食文化の中心にすえてきた。米をこそカントリーフードにしてきた。

稲作にあたってはウルチ米でもモチ米でも、ともに陸稲と水稲があるのだが、日本はもっぱら水稲によって水田で育てた。このときいったん稲苗による苗代をつくって、それを田植えで移植するという独特の方法をとった。おそらく紀元前5世紀から3世紀にはこの方法が確立しはじめた。第1130夜の高谷好一『多文明共存時代の農業』(農山漁村文化協会)でのべた天水型の灌漑移植である。

この「苗代」と「田植え」が日本の社会や文化に大きな影響を与えた。どうして「苗代」と「田植え」の社会になったかといえば、湿度の高い日本では直播きの陸稲では稲とともにすぐに雑草が繁茂して、どうにもならなかったからである。そこでいったん苗をつくり、それを移植する。そうすればすでに一尺ほどの貯金があるのだから、稲はなんとか雑草に対抗できる。つまり「株立ち」をしておくことが日本の稲作の基本となったのだ。それが春に種播きをし、5~6月に田植えをし、秋に収穫するという、日本の稲作生活の大きなリズムと特色をつくったわけである。柳田国男のいう「常民」がここに確立した。

これで、ここまでの話がいろいろつながってくる。この稲作とほぼそっくりの原型をもっていたのが、実はミャオ族だったのである。稲作ばかりではない。住まいのスタイルや予祝のしかたや飾りものの感覚にも、日本とミャオ族をつなぐものがあった。

ミャオ族にはイネ文化もモチ文化もトウモロコシ文化も雑穀文化もある。そのうちのいくつかは日本の社会文化にたいそうよく似ている。

稲を保存する高倉、高床式の住居、チガヤを稲に見立てる田植え行事、正月のモチつき、羽根つき、竹馬、おこわ、チマキ(粽)、なれズシ、糯稲の麴でつくる酒、鯉や鮒の水田飼育、鵜飼いなどである。

そのほか、正月料理を男主人がつくり、年初の3日間は女性は家事をしない風習、その料理を家の者たちが10日ほど食べつづけること、新年の辰の日(元旦)に2個の丸餅を台状の脚の低い椅子にのせて大地に酒をそそぐ儀礼なども、どこか日本の正月に通じるものがある。

萩原さんはこうしたミャオ族の儀礼や生活をつぶさに観察して、しだいに中国原産のジャポニカを日本に運んだのはミャオ族ではないかと考えるようになった。中国江南地方の稲作の技能をもったミャオ族の一部が、なんらかの事情で長江から山東半島と朝鮮半島をへて日本に来たのではないか。

伝来した事情についても考えてみた。きっと中国の戦乱事情と関係があって、たとえば紀元前473年に越王が呉を滅ぼしたこと、その越が楚に滅ぼされて、楚が山東地方にまで勢力を拡大していったことなどの影響があるのではないか、というふうに。このあたりのことについては、ぼくも第1011夜の岡田英弘『日本史の誕生』(弓立社)で注目しておいた。

このときちょっとした選抜がおこったのだろうと、萩原さんは考えた。どんな選抜がおこったのか。古代日本の中国側の記述には、例の『魏志』倭人伝をはじめ、倭人が入れ墨をしていたということがしばしば書かれているのだが、しかも日本の海人伝承にはしばしば黥面や入れ墨をしていることが語られているのだが、その海人が日本に来たとすると、いろいろ辻褄があわないことがあるからだ。

従来、倭人の勃興と海人伝承はほぼ重ねて仮説されてきた。漁労と入れ墨と倭人の勃興はひとつながりの出来事とみなされてきた。

しかし、考古学史料や植物学や遺伝学による調査が進んでくると、日本列島に稲作が入ってきたとおぼしい時期がしだいに早まって、紀元前3世紀にはかなりの水田耕作が広まりつつあったと見たほうがいいことがわかってきた。そうだとすると、文身(入れ墨)の習俗をもった漁労民が稲作を定着させたというような奇妙なことになる。これはちょっとおかしいのではないか。その後の日本文化を見ても、田植えの民が文身をもっているということはほとんどないし、そういう祭りもほとんど見ない。しかし他方、鏡餅にアワビやコンブを飾ったり、田植え行事にワカメ採りが重なっているような例はある。

では、この辻褄があわない脈絡を説明するにはどうするか。新たな解答を与える仮説はなかなか出なかった。こうして萩原さんの仮説が浮上した。先に水田民が定着して、それに漁労文化が習合していったのではないか。その水田民はミャオ族だったと仮説したのだ。

萩原さんは中国南部からタイ北部の少数民族(チベット族・リス族・リー族・タイ族・シャン族・ワ族・カレン族・イ族など)をほぼすべて調査した結果、ミャオ族だけが入れ墨の習慣をもっていないことをつきとめたのである。

そうであれば、文身をもたないミャオ族が春秋戦国期の内乱に押し出されるようにして、山東半島や朝鮮半島をへて日本にやってきて稲作技術を伝えたとしてもおかしくない。少なくともそう考えれば、日本の正月儀礼や食物文化に似るミャオ族の儀礼や習慣との関連も説明がつく。ミャオ族と日本人の面影DNAがつながっていく。しかし、ほんとうにそんなふうに言えるのか。萩原さんは傍証をあげていく。

本書や、その前著の『稲を伝えた民族』(雄山閣出版)で萩原さんが掲げている傍証はたくさんある。それをいまは絞って紹介する。

まず第一には、稲魂信仰がある。稲魂とは稲に宿る精霊のようなものを信仰する習慣がもたらした観念で、稲穂が稔ることを期待した。日本にはこの稲魂の面影を重視する行事や祭りがかなりある。その最も代表的なものは天皇家の新嘗祭である。民間にもそれに近いものが日本の西南や南島にいろいろある。これはミャオ族にもあって、初穂を捧げる儀礼になっている。

第二には、種播き・田植え・刈り入れというリズムによって、農村生活がハレとケを重視していることだ。稲作にとってハレは豊作と収穫にある。そこにむかって農民は予祝をし、水が涸れたり稲が枯れることを恐れ、そのための行事や占いをする。これはケガレ(ケ枯レ)をしっかり感得することによってハレ(晴)を招きよせるという考え方を生む。またそれが一年のサイクルになる生活様式をつくっていく。

ここで重要になってくるのが、晴れ着で着飾る新年がいつだったかということである。調べていけばいくほど、もともと新年は収穫期の直後にあったのだということがわかってきた。いまでも沖縄県の西表島では旧暦8月や9月に節祭をおこなって稲や粟などの五穀の収穫を祝う。そこで1年が切り替わるとみなす。このような例はいくらもあるのだが、このことから生と死の観念に関する問題が特色されてくる。

すなわち第三に、稲も人も「生と死」をもっていて、そこにはいったん「籠る」という出来事が挟まって、それによって稲は稔り、人は充実を迎えるのではないかという考えかたである。これは民俗学では「擬死再生」というふうによばれてきたことだが、日本にもミャオ族にもこの擬死再生をあらわす儀礼や祭礼がきわめて多いのだ。

第四に、そのような稲や人の擬死再生には、その「籠り」が終わったことを告げる神がたいてい出てくる。いわゆる春を告げる来訪神、折口信夫がマレビトと名付けた来訪神だ。来訪神が蓑笠をつけて、いったん隠れた場所から出現してくるという所作をともなうことも看過できない。

こうして第五に、稲の生長がもたらした藁束は神の似姿の衣裳となって、ケを破ったハレを告げるわけなのだ。

このような来訪神の習俗はミャオ族にもいまなお続行されている。異装のマンガオがやってきて、ツァイラオ(寨老)の家で鍋墨などをなすりつけ、そのあとで芦笙柱を派手にまわって人々を驚かせ、また笑わせる。モウコウという来訪神もいる。おどろおどろしい異装のモウコウが五人・七人・九人といった奇数で集まって、ウォーウォーと唸り声をあげて子供を寿ぐ。まさにナマハゲだ。

とりあえず5つの傍証をあげただけだが、これでも十分に推測がつくように、ミャオ族の村落儀礼と日本の稲作儀礼をつなぐ紐帯はけっして細くない。それどころか、すでにいくつかの前段でのべたように、ここには太陽信仰と鳥信仰がさまざまに重なってくる。

萩原さんは、こうした「太陽と鳥と稲」の相互関係からは、おそらく日本人の祖霊をめぐる観念の形態がいろいろ読みとれるのではないかというふうに、本書を結んでいく。

日本の祖霊信仰は、祖霊が基本的に正月と盆を、また春分と秋分を行ったり来たりすることで成立しているのだが、それは稲作の儀礼ともぴったり重なっていたわけである。だいたい種播きと刈り入れが春分と秋分の幅をもっていた。そこでは太陽の道が劇的に通過する。ここにはしかも日本人の彼岸と此岸の観念も重なってくる。またさらに、もしも新年が収穫期と深い関係をもっていたとするのなら、「魂があらたまる」という日本人の感覚は田植えの夏至から冬籠りの冬至に向かってのドラマをつくっているといえるのだ。

千葉県沼南では天道念仏という行事がくりかえしおこなわれている。いまは3月15日におこなわれているが、おそらくは春分行事であったとおもわれる。かつてはたんに「天祭り」とよんだ。ここではボンデンという竹で編んだ丸い籠に半紙を貼って鳥の目を描きこみ、これを「カラス」とか「シラサギ」とよんで竹串で射る。まさにオビシャなのである。このボンデンを折口は「髭籠」と認識して、それこそが光を放つ太陽だとみなした。

だいたいの話はつながったはずである。萩原さんは遠い地の話をしたわけではなかったのだ。われわれも正月や春分や冬至を、アジアの習俗とともに感じるべきだった。