父の先見

講談社新書メチエ 1999

江戸時代の経済システムの研究が進んでいる。なかで株仲間の研究が意義深い。最近の日本はライブドアや楽天や村上ファンドの敵対的買収とその成功と失敗がやたらに話題になっているけれど、当たり前のことではあるが、江戸の株仲間はそんなものとはまったく異なっていた。

はやくに宮本又次が『株仲間の研究』(有斐閣)で指摘していたように、徳川社会にはむろん成定商法などなかったから、仲間のあいだでなんとか訴訟や仲裁を工夫して未然に事態を解決しようとしていた。「仲間」とはそういう意味である。では、適当に談合していたかというと、そうではない。よくよく見ると、そこには市場経済のシステムの萌芽がさまざまに読みとれる。本書はそこに分け入った。とくに天保12年(1841)の株仲間解散令と嘉永4年(1851)の問屋組合再興令に注目した。

著者の岡崎哲二は東大で日本経済史と制度分析を掘り下げて、スタンフォード大やフランス社会学高等研究院で客員をしていた。『生産組織の経済史』(東京大学出版会)、『持株会社の歴史』(ちくま新書)、『コア・テキスト経済史』(新世社)などがある。

徳川幕藩体制の社会経済システムの基礎が何でできていたかといえば、石高制と兵農分離制で支えられていた。石高制は土地の標準的な米の収穫量を基準にして、知行と課税をおこなうしくみのことをいう。石高制での主要な貢租は現物の米で領主に納入される。領主とその家臣の武士たちはそれを生活必需品や武具や贅沢品と交換する。

兵農分離制というのは、武士は農村から城下町に集められ、それにともなって武士に武具や生活用品を供給している職人や商人も城下町に移住したことをいう。かれらが農村から分離したことによって、城下町に農産物需要が発生した。こうした城下町における貢租米と武具・生活用品の交換や、城下町と農村とのあいだの生活用品と農産物との交換を成立させている市場を「藩領域市場圏」という。

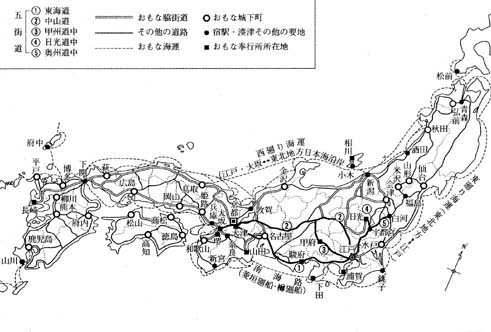

藩領域市場圏には自給交換できないものがいろいろある。そのため大坂・京都・江戸の三都が構成する中央市場で、その不足の財が取引され、調達された。

大坂は豊臣政権の本拠地であったことも手伝って、商工業機能が集中した。そこで大坂は絞油業、綿業などの加工業を発達させ、各地の原料とそのような加工業をつなげるための東廻り航路と西廻り航路の要衝としても機能した。京都は絹織物や武具や工芸で高度な技芸を提供した。江戸は畿内からの手工業品と地方領国からの農産物を消費することが多いのだが、その消費ぶんを幕府による貨幣供給が補った。

江戸は他の地域との貿易収支が大幅赤字で、その赤字ぶんを貨幣収支で黒字決済していたのである。

三都と地方のあいだに徳川市場経済が成り立ったのは、各地の特産物が17世紀前半には目立つようになり、そうした特産物の評判が経済行為に付加価値を提供できたからだった。松江重頼の『毛吹草』には1806種の特産物が列挙されている。

たとえば農産物では大和の山辺米・山城米・和泉の落花米、発酵ものでは悲田院の白味噌・奈良の法輪味噌・堺の醤油溜、酒なら加賀の菊酒・伊豆の江川酒・備前の児島酒、衣料品では河内の久宝寺木綿・福島の細木綿・小倉木綿・西陣織・油小路染物、用紙では備前紙・美濃紙・京都の扇地紙・大坂の紙子・長崎の元結紙などに人気があった。

このような特産物に加えて、それまでは畿内からの「下りもの」が有名だったのに対して、江戸の周辺で産物を賄う「江戸地廻り経済圏」が成長してきて、たとえば大麦・小麦・小豆・粟・辛子・胡麻・魚油・薪・石灰などは江戸地廻りで供給されるようになった。18世紀になると、大坂に依存していた繰綿なども江戸地廻りで十分になる。「下りもの」ではなくなった商品を手にした江戸っ子たちは、これを誇って「下らねえ」を連発した。実は自慢の言葉だったのだ。

こうなると大坂もたんなる財貨交通の要衝という機能から脱して、財貨そのものの価値を動かすセンターに変貌していく。それが大坂堂島の米相場である。世界に先駆けた先物市場の登場だった。

堂島では、「帳合米」とよばれる先物の標準米が清算機構と会員組織をもった市場で毎日取引された。帳合米は一定の期間のなかで取引され、その初日の価格を初相場、最終日の価格を仕舞相場とよんだ。さらに米の倉庫証券とでもいうべき「米切手」さえ売買された。

徳川社会の特色のひとつは司法と行政が分離していなかったことにある。幕府は「法度」によって慣習法を制定し、それ以外にも「条目・高札・触・達」を発令したが、地方大名にも独自の法を制定する権利が認められ、これを「自分仕置」として藩法にしていた。

司法ではまた、行政機関である寺社奉行・町奉行・勘定奉行が同時に基本裁判機関の役割をもった。寺社奉行は裁判を担当する吟味物調役を、勘定奉行は勝手方と公事方に分かれて財政と裁判を専門化していったのだ。この三奉行で処置できない案件は評定所にまわり、今日の刑事事件と民事事件にあたる「吟味筋」と「出入筋」の区別をおこなった。

その「出入筋」に、民事としての商取引問題もふくまれていった。株仲間の動向もここにふくまれる。出入筋はさらに「本公事・金公事・仲間事」に分かれ、金公事は借金銀や売掛金などの利息付きの無担保の金銭債権をめぐる訴訟を、仲間事は組織のメンバー相互の利益配分をめぐる訴訟をあつかった。

なぜここまで徹底していたかといえば、あまり知られていないけれど、徳川経済ではすでに分割払いとしての「切金」があったし(ローンができたのだ)、債務者に一括返済をさせる「日切弁済」や、また当事者間で示談にもちこむ「内済」などがちゃんと機能していたからだ。

徳川社会で「株」といえば、公共的に認可された営業特権のことをいう。株仲間はその株をもつ者たちが集まって結成する集団のことである。そこでは営業特権を示す「株札」を売買・譲渡することも、そこに書き入れ(抵当権の設定)をすることも、質入れをすることもできた。まあ、何でもできたのだ。

実際に売買された株の数は営業から生まれる収益に依存した。江戸の十組問屋では、下り廻船塩問屋株は2000両から4000両の価値、蝋問屋株や木綿問屋株は1000両の価値、それに対して熱田の薪炭問屋株はせいぜい25両か30両の価値があるとみなされた。

株仲間には寄合や行司という役柄があった。株主総会にあたる機関は寄合が、今日の株式会社の社長にあたる役柄は行司がうけもった。寄合は、たとえば江戸の三所綿市問屋仲間で月に3回を、ふつうは大坂の藍仲買問屋のように年に2回をひらいた。今日のような年一度の形式的な株主総会とはまったくちがっていたのである。

ともかくもユニークだ。歴史的にもこのような近世の株仲間が注目されるのは、中世には株仲間がなく、もっぱら「座」であったことにもよる。

中世の座は公家や寺社と結びつくことで荘園領主すなわち「本所」の力を強化したが、そのため諸課役の免除も特定商品の専売権も、さらには通行権や営業形態も本所によって仕切られるケースが多くなっていた。信長やそれに続く大名が、領国一円支配を展開するために楽市楽座を断行したのは、このような事情によっていた。

徳川社会の株仲間は新しい経済力を発揮した。これを促進させたのは、吉宗の享保の改革のときの株仲間の公認、大岡越前守忠相による株仲間の監視制度の強化、さらには田沼意次が明和年間に実施した株仲間結成促進策と、そこから運上金や冥加金を取って幕府財政に直結させたことによる。

最近の研究ではとくに田沼の経済政策の斬新さが強調されている。田沼はある意味では今日の株式会社に近い利益によって幕政を潤わせるしくみがあることに気がついていたのだ。

ところが、天保の改革がこうした株仲間の可能性に水をさした。天保の大飢饉によって物価上昇が社会不安を拡大させていた時期、徳川斉昭や水野忠邦は物価騰貴の原因が十組問屋などの株仲間の価格コントロールにあるのではないかと見たからである。

いや、そうじゃないという反対意見もあった。江戸町奉行の矢部定謙は、物価は幕府の貨幣改鋳による失策にもとづくのではないかと意見した。今日では矢部の見解のほうが妥当だったという判定がくだっているのだが、天保の改革は社会を逆のほうへ進めさせた。天保12年、株仲間解散令が施行されたのだ。

それで、どうしたか。安易な規制緩和が奨励されたのである。たとえば、菱垣廻船などの積荷はそれまで株仲間がその取引を仕切っていたが、これ以降は一般人が自由に売買してよろしいというふうにした。翌年には全国の株仲間が禁止された。しかし実際には、この方針は物価騰貴を解決しなかったばかりか、いたずらに流通機構の混乱を増大させた。

さっそく寄合の筒井政憲は、老中の阿部正弘に、株仲間を復活させれば株は担保となって資金の融通に寄与し、価格高騰に対する奉行所の監視もゆきとどくだろうという提言をした。江戸町奉行の遠山景元も同様の提言をした。

受け入れられなかった。これらの提言がやっと採用されたのは、株仲間解散令から10年後の嘉永4年のことである。それが問屋組合再興令になる。この愚策の10年のあいだに徳川経済は失速し、ちょうど重なった黒船騒ぎによって、徳川社会全体が幕末に向かって大混乱を迎えることになっていったのだ。「失われた10年」だ。

経済政策というものは、怖い。難しい。たいていは現場の声を無視するところからおこるけれど、全体の危機や状況はその声とは別途の様相を呈することが多い。

昨今のライブドア事件がよくそのあたりのことを物語っていたが、一時的な経済現象の流行が派手な成功とその追随者を派生させているときは、その陰でおこっている「負」の現象はまったく見捨てられることになる。事件や犯罪(横領など)や失敗(破産など)が発覚すればまだしも、そうでないばあいは、経済動向の変化はどこからも見えないことになる。天保の株仲間解散令がそのことを暗示する。

いま日本の株式会社が問題をかかえているとすれば、大成功の企業や失敗している企業の実態ではなく、企業どうしをつなぐ仲間の紐帯が断たれていることである。かつて今井賢一や野中郁次郎が提唱していたが、そういう「境界をまたぐミドルウェア」の動向を凝視する以外には、次の展望は生まれまい。

江戸の株仲間のことは、株で失敗した連中や株で大儲けをした連中がいたから注目されるのではない。多少の「負」があってもそれを内部調整できていた新たな産業組織としての紐帯が注目されるのである。今日の日本の経済社会では、どんな紐帯がその役割を果たすのだろうか。電子ネットではムリがある。