父の先見

集英社 2004

資生堂のような文化遺伝子を継承発信しつづけている日本企業があることが、日本の誇りと香りであってほしい。福原有信の資生堂薬局なら明治5年から、「オイデルミン」や「柳糸香」の発売なら明治30年からである。それが今日までずっと続いている。ぼくの母が花椿会に入ったのは昭和10年代のことだった。あたかも鴎外や鏡花の文学がいまも文庫や朗読テープになって読まれているようなものだ。

資生堂の文化も全集や文庫に、絵本や川柳や落語になっていると見たほうがいい。それが企業文化というものだろう。もしそういうふうになっていないなら、資生堂はそこらの大企業と変わらない。そんな資生堂はつまらない。

フランスやイタリアやスウェーデンではともかく、日本では企業文化を語る習慣が育っていない。企業も自身が育んだ文化を語らないし、社会のほうも語らない。企業が歴史にもたらしてきた出来事や消息を、滋味のある人生のごとくに語りあうという体験が足りないのだ。メディアは企業が広告主であっても、企業そのものが社会文化の様態のひとつであるとは伝えない。

企業の営業成績や自己資本比率や株価なんてものは、まあ30年くらいの単位で見ればいい。20世紀後半からの企業の価値は50年単位くらいで見ればいい。企業を語るときはその文化をこそ知りたい。それでいけば資生堂は日本の近現代史では十指に入る企業文化の体現者だったということになる。できればそういう話をいつも誰かとしていたい。それには企業家がまずもってその誇りと香りを語ってくれなくてはいけない。葛藤や矛盾も伝えるべきだ。企業のなかに鴎外や鏡花がいるべきなのだ。

日本のビジネスマンは自分の会社の語り方がへたっぴいだ。慎ましいといえば慎ましいけれど、紋切型が多い。自信がなさすぎる。

そうしたなか、資生堂は自身でそれを語る人物を輩出してきた。その中核に福原一族がいた。福原信三は腕ききの経営者であって芸術職人であったし、福原路草はモノクロームな写真の名人だった。そこにはビジネス社会を超えたものが芽生えていた。それが100年以上にわたっている。

その100年の光陰を、創業者の福原有信を嚆矢として、100年後にその孫である福原義春さんがいまなお輝かせて語っている。それはわれわれからすれば、露伴の話を青木玉さんから伺うようなたのしみなのである。

今夜はその福原さんについて少々語っておきたい。ビジネスマン向きの経営者福原義春さんについては、たとえば『会社人間、社会に生きる』(中公新書)や『多元価値経営の時代』(東洋経済新報社)や『文化資本の経営』(ダイヤモンド社)などを読んでいただきたい。経営者としての発言や思想に、ユマニテとリアリテ(この2つの言葉は福原用語)が、また小学校時代の吉田小五郎先生とマックス・デプリー(ハーマンミラー社)が必ず登場してくることに気がつかれるとよい。

そういう福原さんの経営書をふくむ70冊を超える著書や対談集から、では今夜は何をとりあげるかというに、いろいろ迷ったあげくに2年前に上梓された『猫と小石とディアギレフ』にした。

この本は集英社のPR誌に連載しているものの第二弾で、第一弾の『蘭学事始』の続篇にあたる。続篇とはいっても毎回のエッセイはすべて独立しているので、いつも瀟洒なオードブルを盛り付けているようなものなのだが、その一本ずつの原稿の質と量の具合がとてもよく、ぼくには福原さんの発想回路が一番よくあらわれるリテラル・パフォーマンスになっているように感じられた。

御本人は「こんな散らかった話題を読んでいただける読者はどんな方なのか」と訝っている。けれども、散らかっているのが、いい。福原さんの御長女が、次のように「散らかった父の本質」をばらしてくれている。たとえば「家の中では本に埋もれて生活している」「服だって春夏秋冬すべての服がぶら下がっている」「母がいなければ父は出張にも行けない」「庭は植物だらけでジャングルみたい」。

「散らかり方」にこそ福原さんの真骨頂がある。散らかっているということは情報の裾野があれこれ広がっているということだし、経営や文章が上手だというのはそこから何かを選抜するのが適切だったということだ。いわば選択的多様性を拡張し、その関係の複雑性にネットワークを発見し、それをいくつかの結節点から動的に語りたいということなのだ。それが福原さんの、つまりは猫と小石とディアギレフの、資生堂パーラーふうにいえば三色アイスクリームなのである。いったん散らかしているからこそ、それらのうちのいくつかがいつしか連動する。

もうひとつ、この本を選んだ理由がある。ここには福原さんが七転八倒して選び抜いた100冊の本が記録されている。これがすばらしい。

エッセイとしては雑誌「オブラ」で100冊の選書を依頼されたときの苦労を綴っていて、たとえば吉田満の『戦艦大和ノ最期』、吉村昭の『天狗争乱』、阿刀田高の『ユーモア革命』、猪熊弦一郎の『画家のおもちゃ箱』などを入れられなかったのは痛恨の極みだと反省しているのだが、これもやはり選択的多様性の広がりを示していた。

それはそれ、100冊を選んでみて「これは自分が編集した人生そのものだ」と書き、「本によって自分の人生が編集されたのだ」と綴っているところが、いい。「学びあい」を反故にしない福原さんならではの配慮を感じさせる。本の取り合わせを通した福原流の「侘び数寄」なのだ。

その絶妙に取り合わせられた100冊をここでお目にかけたいけれど、それはぜひとも本書を手にとって見られることを勧めるにとどめたい。必見だ。ぼくとしてはなかでも、荘子・マキアヴェリ・モンテーニュの古典、ブラッドベリ・エーコ・シービオクの類推学の傑作3冊、寺田寅彦・西堀榮三郎・今西錦司の御三家、ベンヤミン・山本七平・清水博の独自性、白秋・朔太郎・西脇順三郎の浪漫ぶり、それにカエサルの『ガリア戦記』やガモフ全集や徳川夢声の『話術』を入れたことだけでも胸がいっぱいなのだが(いずれも「千夜千冊」と重なっている)、加えてぼくの『情報の歴史』(NTT出版)とぼくが編集した数学者レイモンド・スマリヤンの『タオは笑っている』(工作舎)が100冊入選を果たしたというのだから、これはかたじけないと言うしかない。

こんな100冊を選べる企業人は、いや文化人は、いま日本に福原さんたった一人ではあるまいか。第1110夜に鈴木治雄を継ぐのは福原義春だろうと書いたけれど、その幅やその深さでは福原さんのほうがずっと強靭な文化アスリートだろう。

本書のタイトルも散らかっているかのように見える。なにしろ「猫」と「小石」と「ディアギレフ」なのだ。しかし、この不思議な3つのお題はいかにも福原さんらしい散らし方である。

福原さんはかつては犬派で、いまは猫派になっている。犬派になったのは、スーパーマーケットで「犬、あげます」の告知を見て葉山まで貰いにいった犬のココのせいだった(福原さんは逗子在住中)。ココは14歳で大往生し、それに代わるように黒の野良猫が三匹の子猫を運んできた。これで福原さんは犬派から猫派に転向した。転向して、どうして犬や猫に人間は心をくだくのかと考えた。「慰藉」とは何かを考えた。

福原さんの人脈はきりがないほど広い。広いだけではなく、日本一、多彩だ。また多彩なだけではなく、多くの人とそれぞれの話ができる。たとえば求龍堂の「サクセスフルエイジング対談」シリーズだ。顔ぶれは石津謙介・淀川長治・下河辺淳から渡辺貞夫・朝倉摂・フローレンス西村におよぶ、20人以上の人士と“聞き手対談”しているものなのだが、毎度、唸るほどの含味があって、人が人に話してかかわるユマニテとリアリテの度合いが柔らかい複合レンズを通した光のごとく伝わってくる。ここには「慰藉」がある。どんな相手とも「慰藉」を交わしあえているのだ。

本書のエッセイで、最も意外な展開を綴っているのが「マルタ島訪問記」だ。ちょっとした会合のためにマルタ島に行くことになったのだが、その話をしたところマガジンハウスの手塚宏一さんから「石ころ」を拾ってきてほしいと頼まれた。

福原さんはパンフレットを見てマルタ島がとても美しいところらしいと知って行ったのだが、いざ着いてみるとどこが美しいのか、史跡が何を語りかけてくるのか、いまひとつピンとこない。「石ころ」もこれといったものに出会えない。そのうちそうした殺風景にもなんとなく好感をもてるようになってきたところで帰国した。

ある日、福澤諭吉の『西洋事情』を見ていたら、福澤が遣欧使節団でヨーロッパをまわったときにマルタ島に寄っていたことを知った。福原さんは慶應幼稚舎からの根っからの慶應派で、福澤となると放ってはおけない。それで福澤も降り立ったマルタ島が気になって調べていると、カラヴァッジョがローマで殺人事件をおこしてマルタに逃亡していた。そこでデズモンド・スアードの『カラヴァッジョ』(白水社)を読んだ(このように裾野が広がっていくのである)。そうしたらカラヴァッジョがマルタ騎士団になるつもりもあったということがわかった。そこからマルタ騎士団の歴史に深入りした。

そんな話になっているのだが、「小石」とは、こういうふうに福原さんがイメージの歴史をちょっとした小石を片手に時空の光陰を旅することなのである。その小石がさらにあるときぴょんと跳ねて、しばらくするとセルゲイ・ディアギレフにも及んだと思われたい。

福原さんは企業メセナ協議会を創設した人で、また文化資本について継続的な研究と発言を続けている人である。その手のセンサーはいろいろのところで動いている。だから、大阪商業大学の塩田眞典さんが「文化企業者ディアギレフの仕事」という論文を書いたなどという情報には、必ずどこかで出会える。出会えば、注意のカーソルがじっとしているわけがない。

福原さんは小石を懐にディアギレフを訪ね、文化企業者とはおもしろい概念だと思いながら、ロシア・バレエ団に分け入っていく。そのことを新聞に書きもする。そこへいくつもの偶然が因縁のように重なってきた。やはり小石が爆はじめたのだ。

見知らぬ女性から手紙が届いた。ディアギレフの時代のままの《春の祭典》をフィンランドで上演したときに主役を私の娘がつとめました云々という丁寧な内容だ。また、福原さんが招かれていたチェース・マンハッタン銀行の昼食会ではトニー・ランドールのスピーチがあって、自分はオクラホマの田舎町タルサで生まれ育ったのだが、そこにディアギレフ率いるバレエ・リュスがやってきて、私を虜にした。いま考えても、なぜディアギレフがあんな田舎町を選んだのか理解できないけれど、そういうことが人々の人生を変えるのです、といった話だった。

そこで福原さんは、自宅の壁にナターリャ・ゴンチャローヴァの絵が掛かっていて、それはおそらく福原信三(創業者福原有信の三男、資生堂初代社長)が文化情報の収集のためにパリに送っていた川島理一郎によって入手されたもので、ゴンチャローヴァがディアギレフと親交が深かったことを記念したかったのではないかと感じる。その絵がいまも福原さんを慰藉する。

そんなことをあれこれ左見右見していると、ディアギレフという一人の人間こそ文化であり、文化資本であって、またメセナそのものであると感じられてくるのだった。バレエ・リュスの組織に人は集まったのではなく、人々はディアギレフという求心力のある人間のもとに参じたにちがいない。こうして福原さんはそのエッセイを、次のように結ぶのだ、「何ごとも、人間なのである」と。

いや、ぼくもこう言いたい。福原義春が文化なのである。人間文化そのものなのだ。猫と小石とディアギレフは人間文化が結んだ絆なのである。

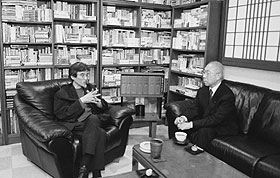

ぼくを福原さんに最初に紹介してくれたのは、いくつものレストランをつくってきたフードコーディネーターの花田美奈子さんだった。その花田さんにどんな方ですかと事前に聞いたら、「とってもステキな紳士で、いつお会いしても忘れられないことをおっしゃるわ。ほんとの文化人ね」という案内だった。

それから何十回もお会いしたが、花田さんが言ったように、忘れられないことは次々にふえるばかり、できれば一年まるまる話しこんで人間文化の祝祭に浸りつづけたいというほどだった。加うるに、いつ会っても花のような明るさがパッパッと光っている。これはどうしてだろうか、花椿だからか、蘭が大好きだからなのかと思っていたら、昭和6年3月14日に生まれた場所が産科医だった水原秋櫻子の神田の産院だったと知って、突然に納得した。

秋櫻子はモネやセザンヌのような外光を俳句にとりこみ、そのうえで織部や遠州を感じさせる侘びと華やかさをもつ句を詠んだ。山本健吉が「秋櫻子のきれいさび」と名付けた句境をもつ俳人だった。「来しかたや馬酔木咲く野の日のひかり」などという句を詠んできた。

そうか、秋櫻子なのだ。福原さんはその産院の「日のひかり」とともに生まれてきたのだ。それなら納得できる。福原一族が鉢に植えた花が100年をへて秋櫻子の産院で窓の光を浴びて蘇ったのである。そういえば秋櫻子には「鉢の蘭黄塵ひと日窓を占む」という、窓際の鉢植えの蘭と窓に寄せてきた黄砂の対比を詠んだめずらしい句もあった。福原さんが蘭の第一人者となったのも、秋櫻子の病院のどこかに鉢植えがあったせいではなかったか。ぼくはこの符牒に合点した。

ところで、人間文化の福原さんの、迅速で丁寧なFAXにはいつも驚かされてきた。実は福原さんをさらにぼくに近づけてくれたのは、ペコちゃんこと照明演出家の藤本晴美さんで、ぼくは藤本さんの推挙によって資生堂の幹部研修会「ミネルヴァ塾」のレギュラー講師になったのだった。塾は八年続き、福原さんとさらに親しくなった。その藤本さんのFAXがおそらく日本で一、二を争うほどの生産力と高速力と表現力なのだが、福原さんはきっと日本で3位くらいなのだ。

FAXだけではない。メモが添えられた資料やコピーも送られてくる。本も送られてくる。ぼくの仕事場にはそれらをまとめた“福原棚”が設けられているほどだ。これはさすがに散らかせない。

ついでながらさらに感心することがある。ふつう、かなりの人物でも「文のリテラシー」と「口のオラリティー」にはかなりの落差が出る。ぼくのように原稿をもらう身になってその人物と接することが多いと、あんなにおもしろい話をしているのに原稿がつまらない人物と、原稿はおもしろいのに話すと何も広がりが感じられない人物にしょっちゅう出会うのだが、福原さんはそのギャップがない。これは貴重だ。

その話を福原さんにすると、「いやあ、ぼくは字がヘタクソでねえ」などと言って、謙遜のままにあえて自身のギャップをどこかにつくろうとしていたけれど、モンブランとパーカー21で書いた文字も味わいがあるし、その語りと文体のあいだには齟齬などまったく感じられない。

ということで、福原さんをごく少々語ってみたのだが、一言でいえば、現在の日本を代表する「感ビジネス」の代表者なのである。

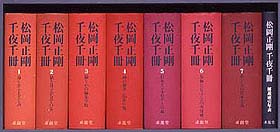

ぼくは福原さんにはいっぱい借りがある。それがいまなおふえつづけているのだ。そのうちのひとつが、この「千夜千冊」が求龍堂で全集になるきっかけをつくってもらったこと、さらなる借りはその全集の装幀に福原さん自身が取り組みつつあるということだ。ぼくの活動を支援する趣旨でつくられた中間法人「連志連衆會」(その活動のひとつが「連塾」)の代表もしていただいている。借りっぱなしなのだ。

今夜はそういうことをできるだけ忘れて書こうとしたのだが、さあ、どうだったか。また、借りをふやしただけだったかもしれない。