父の先見

福音館 1967

――いまから何十年かまえの、ある晴れた朝のできごとでした。いまでいえば東京都、そのころでは東京府のずっとずっと片すみにあたる菖蒲町という小さな町の、またずっとずっと町はずれにある氷川様というお社の、昼なお暗い境内を、ノンちゃんという八つになる女の子がただひとり、わあわあ泣きながら、つうつう鼻をすすりながら、ひょうたん池のほうへむかって歩いておりました。

これが出だしである。

菖蒲町。小学校二年生になったばかりのノンちゃんこと田代ノブ子。氷川様。ひょうたん池。そこに加えて、朝早く出掛けてしまったおかあさん、出掛ける前におかあさんが作っておいたダイコンのおみおつけ、聞こえないふりをするおとうさん、さんさんと降り注ぐまぶしい朝日、片付けをするおばちゃん、いつもいばっているにいちゃん、にいちゃんが飼っているよく吠える犬のエス‥‥。

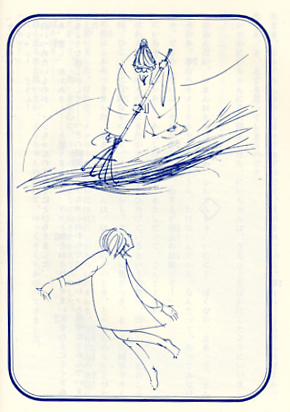

これだけのお膳立てのなか、ノンちゃんが氷川様のモミジの木に登ってひょうたん池に落ちる。空に落っこちたのである。

ここから物語が始まる。落っこちた空はふわふわの雲で埋まっている。ノンちゃんはその中を泳いで、髭のおじいさんの熊手につかまって救われる。雛飾りの高砂のじじばばのじじにそっくりである。テニスラケットのような雲靴を履いている。そこへあくたれ坊主の長吉がやってくる。あさってから二年生クラスの級長になる予定のノンちゃんはここで負けてはいけないと‥‥。

この『ノンちゃん雲に乗る』がぼくの子供時代のバイブルだった。何十曲もの応援歌が入っているレコードであって、いつも微笑みかけてくれる白衣の看護婦さんで、汲めども尽きぬ言葉の遊園地だった。また、絵本でない最初の書物でもあった。

童話にしてはやたらに長い。10ポの活字で250ページにおよぶ。漢字も多かった。今はその当時の本が手元にないのでわからないのだが、それでも簡約版やリライト本を読んだのではなく、原作をそのまま読んだのだとおもう。総ルビだった。夢中でページの中に入っていったものだ。子供が絵本ではない立派な一冊の書物を手にしたときのときめきといったら、それはもう、ついに宝物を手に入れたというほどの有頂天なのである。サンタクロースだった母からのクリスマスのプレゼントだったせいもある。枕元の靴下の上にリボンがついた包み紙。それを解(ほど)くと一冊の分厚い書物。ついにやったという感動である。

それがさて何歳のときのことだったかはっきりしないのだが、いま調べると、大地書房の『ノンちゃん雲に乗る』の初版本が昭和22年の1947年、第1回芸術選奨の文部大臣賞を受けたのが1951年のようだから、そのちょっとあとくらいだろう。7歳か8歳くらいのことだ。ともかくも、ぼくにとっては『ノンちゃん』こそが絵本ではなく書物といえるものを読んだ記念すべき第1弾だったのだ。

ぼくはこれをきっかけに、アンデルセンやグリムや日本の昔話を、壺井栄の『二十四の瞳』や『柿の木のある家』や『母のない子と子のない母と』を、そして偕成社や講談社の名作世界文学全集を片っ端から読むようになっていった。毎晩、読んだ。

しかし曖昧な記憶もある。『ノンちゃん雲に乗る』はすぐに映画になった。ノンちゃんに扮したのはヴァイオリンが上手な天才少女と騒がれていた鰐渕晴子で、ぼくはこの銀幕のなかの美少女に魂を奪われるほどに恋をした。幼稚園でのよこしまたかこちゃん以来の少女、しばらくは寝ても醒めても鰐渕晴子だったのだ。だからひょっとするとこの映画の記憶のほうがぼくの読書体験を甘美なほうへひっぱっているのかもしれない。

石井桃子という人は、ぼくが尊敬している作家で翻訳者である。戦前から翻訳をしていて、ミルンの『クマのプーさん』、ドッジの『ハンス・ブリンカー』、ガーネットの『フクロ小路一番地』、バートンの『せいめいのれきし』や『ちいさいおうち』はみんな石井桃子の翻訳だった。新潮社にいたときは山本有三監修の「日本少国民文庫」の編集を担当し、岩波書店に移ってからは「岩波少年文庫」や「岩波子どもの本」を編集した。

第55夜の「ドリトル先生」のところでも書いたように、あの翻訳を井伏鱒二にまかしたのも、出版したのも石井桃子だった。文芸春秋社を退いたときの退職金で白林少年館をつくるのだが、その記念すべき第1作が「ドリトル先生」なのである。その後も「かつら文庫」を自力で開設して、子供たちに多くの童話本を提供した。

その石井桃子が満を持して創作童話にとりくみ、デビュー作として発表されたのが『ノンちゃん雲に乗る』である。あとで知ったことだが、かなり話題になった。

いったい児童文学はどういうものであるべきかという問題には、ぼくは関心がない。いろいろあっていいと思っている。けれども実際には、作家や研究者や翻訳者はこの問題にずっとアタマを悩ませ、また真剣にとりくんできた。石井桃子もこの問題の先頭に立って純度の高い児童文学の提供に身をすりへらしてきた人だった。

どういう問題があるのかというと、たとえば近代日本の児童文学のばあいは、巌谷小波・北村透谷・島崎藤村が博文館を、巌本善治・若松賎子が女学雑誌をそれぞれ舞台にして試作をしたのが最初だったのだが、すでにその時点で、巌谷が採取する童話の半封建的ともいえる御伽噺主義に対して、それでいいのかという議論があったのだし、そのあとに『海底軍艦』をもって登場した押川春浪の作品が子供にアジア侵略的なナショナリズムを浸透させているのではないかということも議論になった。つづいて玉田玉秀斎らによる「書き講談」による立川文庫ブームがやってきたときも、大衆児童文学とは何かという論戦が水面下ではくりひろげられていた。

これらに疑問を感じて新たな独創による童話の世界にとりくんだのが漱石門下の鈴木三重吉である。「赤い鳥」「おとぎの世界」「金の星」「童話」「コドモノクニ」といった雑誌が次々に刊行された。これには新たな「童画」の誕生も伴走した。竹久夢二・川上四郎・武井武雄・清水良雄・岡本帰一・初山滋たちである。ぼくはいずれも好きな世界だが、これをさらにまったく独自の玄妙的幻想とでもいう境地にはこんでいったのが小川未明だった。

が、そこまで進むと、子供がついていけないという議論も出る。こうして「ひろすけ童話」の浜田廣介や『虎ちゃん日記』の千葉省三らが、アンデルセンに戻ったり地方色や郷土色を豊かにしたりしていった。そこに芥川龍之介の『蜘蛛の糸』『杜子春』、有島武郎の『一房の葡萄』『溺れかけた兄妹』、佐藤春夫の『美しい町』『蝗の大旅行』が加わって、この動向を鋭すぎるほどに反映した。児童文学史では宮沢賢治の実験もこのあたりに入る。

児童文学の理念や理想を追い求めるという問題は、プロレタリア文学が波及するにつれ、さらに複雑になった。きっといい作品もあるのだろうが、以前、塚原健二郎の『集団主義童話の提唱』を読んだときは、これはよろしくないと感じた。擬装的なのである。

しかしこの議論の途中からは、「赤い鳥」にいた坪田譲治が島田製織所の争議と平行しつつも『風の中の子供』や『お化けの世界』を書いたり、山本有三がはたらく子供に目を向けたり、『ごん狐』の新実南吉が登場してきたりしたわけだから、さてどこをもってプロレタリア児童文学というのか、しだいに分かれ目はなくなっていく。

こうして戦後、石井桃子・瀬田貞二・渡辺茂男が『子どもと文学』をアピールして、ここから大きなうねりが生まれていった。瀬田は草田男の門下の俳人で絵本研究家、その一方で『おとうさんのラッパばなし』などの創作も、ルイス『ナルニア国物語』、トールキン『指輪物語』の翻訳も手がけ、渡辺は慶応の図書館学科を出たのちニューヨーク公立図書館などにいてストーリーテリング技法を習得、『エルマーの冒険』などを書いた。

この3人のアピール、および古田足日・鳥越信らによる『少年文学の旗の下に』のマニフェストが、今日におよぶ日本の童話のエンジンになったのである。おおよそは、そう考えていい。松谷みよ子の『龍の子太郎』、早船ちよの『キューポラのある街』、佐藤さとるの『だれも知らない小さな国』、いぬいとみこの『木かげの家の小人たち』が昭和30年代の日本を席巻したのは、このエンジンがフル稼働していたことを象徴する。

ところで去年(2004)の「ユリイカ」1月号が『クマのプーさん』を特集し、巻頭に石井桃子のインタビューを載せていた。96歳になったというのに、美しく逞しい。アラン・ミルンの自伝の翻訳にとりくんでいる最中だという。インタビューでは、ミルンのプーの見方や読み方についてもすばらしい見方を披露していた。

もうひとつ加えると、ぼくが最初に猫を飼ったのは武田泰淳家から貰った「ポオ」が最初なのだが、次に拾い猫の「金魚」が生んだ子に「ピッチ」という名をつけたのは、ハンス・フィッシャーの『こねこのぴっち』に肖(あやか)ったものだった。これも石井桃子訳である。