借りの哲学

太田出版 2014

Nathalie Sarthou-Lajus

Eloge de la Dette 2012

[訳]高野優 ・小林重裕

編集:柴山浩紀 解説:國分功一郎

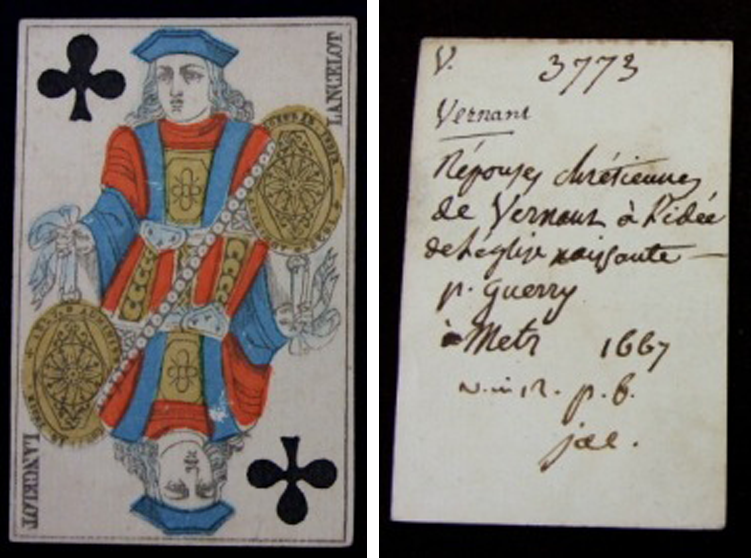

装幀:鈴木成一 絵:ハヤシアオナ

とびきり清々しいものだった。

詳しくもなく、具体案も示されていないのだが、

すばらしい気分をもたらしてくれた。

それは「借りを返さなくていい社会」の提案なのだ。

ヴェニスの商人、ドン・ジュアン、

ニーチェ、マルセル・モースの検討を通して、

諸君も、この新しい「借りの哲学」を感じられたい。

私たちの持っているもので、

人から受けていないものなんて、あるだろうか。

――アウグスティヌス(733夜)

1523夜の『バッハ』の翻訳者だった高野優さんから、こんなものを最近訳しましたと贈られてきたのが、本書だ。著者のことはまったく知らなかったのだが、パラパラと見て、これはかなり澄明でおもしろい。まだ生煮えのところもいろいろあるけれど、方向はかなりいけている。

その言い分を一行ずつでいえば、「人間はつねに他者からの借りで生きている」「われわれは一人で生きていけないので、誰かに借りをつくるものなのだ」「どんな時代の者も先行する世代からの借りの中にいる」「借りのない生などありえない」というものになる。

ここで「借り」とは何かというと、著者はフランス人なのでこういうアプローチをするのだが、フランス語の“dette”(デット)には「債務」「負債」という意味とともに「恩」や「負い目」の意味がある。この二重の意味をこめて、著者はまとめて「借り」と呼んだ。

日本でいえば「育ててもらった恩がある」「世話になった負い目がある」という文脈につかわれるような意味での「借り」だとみればいいだろう。

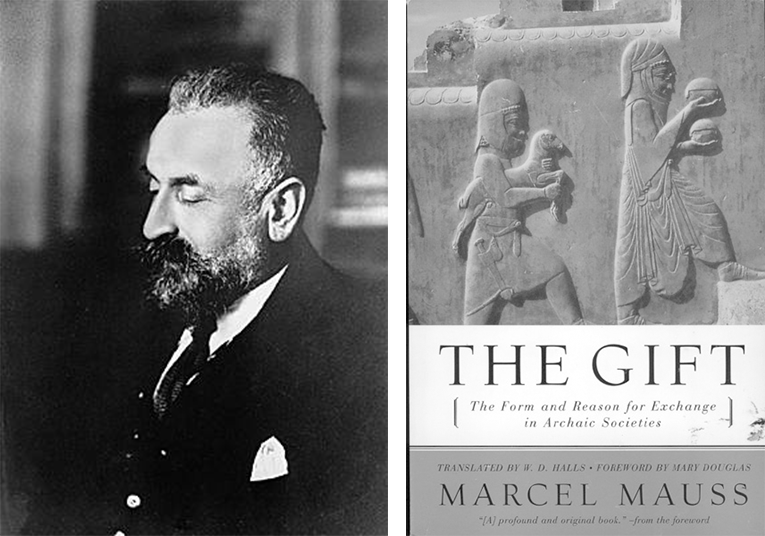

社会学や哲学や経済学では、たとえ経済行為ではあっても、そこには人々の行動が損得だけを基準にしていない意味がたいてい含まれていること、つまり、等価交換だけを目的にしていない行為がありうることを示すために、もっぱら「贈与」に注目してきた。ぼくも1507夜にマルセル・モースの『贈与論』をとりあげておいた。

だが、この贈与モデルをめぐっての議論では、贈与を「返礼を求めないとする哲学的な見方」(ハイデガー、レヴィナス、デリダ、マリオン)と、「返礼を求めるものとする社会学的な見方」(モースとそれに続くもの)とが、激しくはないものの対立してきた。そのため贈与論に新たな展望を加えることに、さまざまな停滞感が生じていた。

ぼくもレヴィ=ストロース(317夜)をはじめ、モーリス・ゴドリエの『贈与の謎』(法政大学出版局)、ジャン・デュヴィニョーの『無の贈与』(東海大学出版会)、中沢新一(979夜)の『純粋な自然の贈与』(せりか書房)などを読んで、モースを読み換えるそれなりのヒントは得たが、いまひとつ贈与のニューパラダイムを感じきれなかった。

しかしながら著者はこの二つの見方を止揚できる方法があると見たのである。贈与に「借り」の概念を導入することによって、上位の捉え方に達することができるという見方の導入だった。贈与と借りをセットにすることで、贈与は贈与としておこっていても、そこに借りの「負い目」や「恩」が見えないかっこうで加わっているとみなしたのだ。

いったんこのように考えてみると、なるほど「世間に対する負い目」も「家族からの恩義」なども「借り」とみなせるし、ロバート・パットナム(1478夜)がソーシャル・キャピタルの例にした“見知らぬ者のあいだの臓器提供”も「借り」ともみなせる(パットナムの例は黒人と白人の間の臓器提供)。

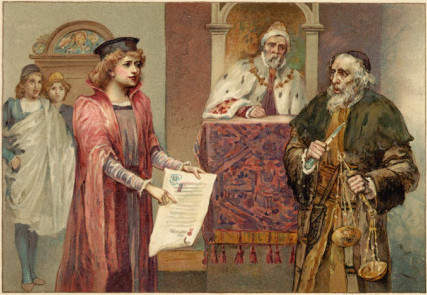

シェイクスピア(600夜)の『ヴェニスの商人』には、債務・交換・贈与をめぐる意味深長な話が展開されている。岩井克人(937夜)の『ヴェニスの商人の資本論』(ちくま学芸文庫)も、この作品を足場に「交換経済」の本質を説明したことがあった。よく知られているだろうが、こんな話だ。

裕福な家の美しい娘のポーシャと結婚したいバッサーニオは、申し込み準備のための3000ダカットが必要になった。親友の交易商人アントーニオに借金を頼むのだが、折あしくアントーニオの商船はすべて出払っていて、戻ってくるまで換金ができない。そこでバッサーニオはアントーニオを保証人にして、ユダヤの金貸しシャイロックから3000ダカットを借りる。3カ月後の返済約束である。

シャイロックは意外なことに「利息はいらない」と言う。そのかわり、「期日に返済がない場合は、保証人アントーニオの体から肉1ポンドを頂戴したい」と驚くべきことを言って、譲らない。アントーニオはこれを受けた。

が、アントーニオの船は不運にもすべて難破した。ポーシャから結婚の承諾を得たバッサーニオは血相を変え、「3000ダカットを倍にして返す」といきまくのだが、シャイロックは頑として応じない。

法廷が開かれ、男装したポーシャが裁定を言い渡した。「アントーニオからかっきり肉を1ポンドを切り取りなさい。しかし、一滴も血をながしてはいけない。この裁定に従えないなら、全財産を没収する。キリスト教に改宗するなら、特赦がもたらされるであろう」。

いったい何がおこったのか。なぜアントーニオはバッサーニオに自分の命を投げ出そうとしたのか。シェイクスピアは「友情」が「交換」に勝ったと見た。それはまさに乾坤一擲の「贈与」だったのである。

シャイロックはなぜ利息付きの金銭を取り戻さなかったのか。金銭ではないものを「返礼」させたかったのである。それはアントーニオを含むキリスト教社会に対する復讐であり、見せしめであり、「強さ」の顕示であった。

アントーニオの贈与の価値観とシャイロックの返済の価値観とは、別々の方向を向いている。しかし、ここにはそれなりの「交換」が成立した。一方、ポーシャを代表とするキリスト教社会は、この「交換」を舞台に、ユダヤ社会の価値観をキリスト教社会の価値観に転位させようとした。

なかなか複雑だが、この複雑さはシェイクスピア時代のヨーロッパ社会の巧みな価値形成史が前提になっていた。

キリスト教がつくりあげた価値観が、社会に何をもたらしたかということについては、すでにニーチェ(1023夜)がラディカルなことを言っている。

「キリスト教が贈与のかたちをとりながら、いかに巧みに信者に負い目を抱かせてきたか」という指摘だ。ニーチェによると、キリスト教における「贈与の論理」は、その実は「負債の論理」だったというのである。慈愛に満ちた神の裏には、恐るべき債権者が目を光らせているというのだ。

物を与えるとき、人は自らを与えているのである。

なぜそんなふうになるかといえば、

自分と自分の財産は、もともと他人に負っているからだ。

――マルセル・モース

マリノフスキーやタイラーの調査研究で浮上した未開社会を下敷きにしたモースの『贈与論』では、ポリネシア地域のポトラッチもメラネシア地域のクラも、相互性をともなった「全体的給付体系」をはみ出るものではなかった。贈与と返礼はかれらのなかの価値観としては釣り合っていた。

しかし、シェイクスピア時代、すでに多くの社会はさまざまな支配層と抑圧層とのあいだに貧困や差別をともなう非対称をつくりあげていて、贈与も交換も原始経済社会同様というわけにはいかなくなっていた。とくにヨーロッパではキリスト教の価値観による社会が圧倒的優位を占めていた。

ニーチェが批判したのはそこだった。モースが社会の関係の原点を贈与交換にあると見たのに対して、ニーチェはその原点にひそむ「負債」こそが社会的人間関係の基本にあるものだと見たわけだ。『道徳の系譜』ではそもそも「道徳」こそが「負債」から生じたのだとも言っている。

道徳的な存在とは「約束を守る存在」のことであるが、そうなるにはその約束を「記憶している存在」でなければならず、それはつまりは「負債に責任をとる存在」だというのだ。これは、ドイツ語の“Schuld”(シュルト)に「負債」と「義務」の両方の意味がこもっていることからの発想でもあった。

では、このようなニーチェの発想によって社会をつくることはできるのか。

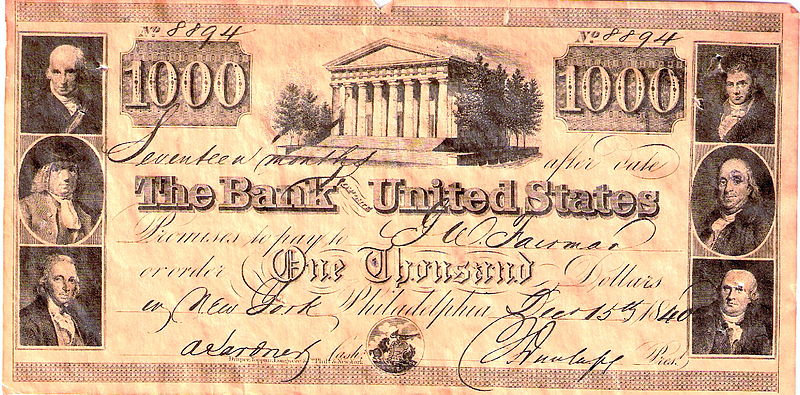

できるかできないのか、その議論をする準備もなく、20世紀世界の市場社会は高度な発達をとげ、貸し借りの問題はくまなく銀行などの金融機関にとりこまれ、トラブルの大半が訴訟と裁判のルールに組みこまれるようになったのである。

資本主義が高度に発達しながら何をしでかしたかといえば、すべてを貨幣経済に還元して、「借り」も「負債」もそれにともなう負担感も、ことごとく“カネ勘定”にしていったということだろう。市場主義型の貨幣経済は「借り」を計量化して、「借り」に値段を付けたのだ。

そうするにあたっては、それなりに説得力のある理屈もつけた。「市場は借入れを清算することができるすぐれた装置なのである」と。

のみならず企業は銀行からの借金を「投資」と言い換えて、工場施設の拡張や人員確保にまわすことができた。銀行に対する負債は生産力につながったのである。しかし、それは「借り」がどこかに姿を消したなどというわけではない。金融市場という見えにくい領域に移動しただけだった。

個人や家族の「借り」も薄くなったかのように“進歩”した。わかりやすいのはローンであろう。

住宅を建てるにも子供たちを進学させるにも、クレジットローンを組み立てられさえすれば、負債意識などもたずに生活を前方に邁進させることができる。「借り」は自立の妨げになるどころか、個々の生活の自立を促すバネになったのだ。

これで多くの消費者は、世間に負い目を感じることもなくなった。丸井やジャパネットたかたのおかげだった(笑)。しかし、それでも個人の借財は、たんに金融市場がその収支を管理するようになったというだけのこと、計画が少しでも失敗すれば、世間の代わりに金融機関が制裁するわけなのだ。

けれども、こんな社会がどんどん蔓延していって、いったいどうなるというのかと著者は問う。

1968年、パリでは五月革命がおこり、学生たちは資本主義を批判して体制の変革と自由を求めたのだが、そこで獲得されたとおぼしい「自由」は、それまでの資本主義社会に残っていた唯一の前資本主義的な要素を破壊し、個人がもっと自由に欲望を追求する道を切り開いただけだったではないか。

今日の新自由主義も、まさにこの延長なのである。いや、最近のギリシアやスペインもそうであるが、国家さえ赤字に苦しむことになっていった。このあたりのこと、リュック・ボルタンスキーとエヴ・シャペロの『資本主義の新たな精神』(ナカニシヤ出版)に詳しい。

そこでナタリー・サルトゥー=ラジュは意を決して、以上のような「借り」から逃れられないしくみではなく、「借り」に対して自由になれる社会のしくみはないものかと模索した。

それには、等価交換の原則を上位にさせてしまうシステムとは別の社会システムを考えなければならない。「借り」を帳消しにするのでもなく、「借り」に肉1ポンドの返済がつきまとうのでもなく、いわば「借り」と「貸し」とが新たな贈与関係になるような社会を構想するべきだと考えた。

そのためには、どうするか。

まずもって自分の生命や生活には「借り」があるということを認めなくてはいけない。そしてまた、その所与の「借り」は何かの力によって免除されているのかもしれないという見方をする必要もある。それを新たな恩寵や感謝とする思想が確立していく必要もある。

まるで大乗仏教のような考え方であるが、これをヨーロッパ的な思考によって試みようというのだ。

あなたは七年ごとに赦しを行わなければならない。

隣人に貸しのある者は、

すべてその負債を免除しなければならない。

または兄弟に貸しのある者は、返却を督促してはならない。

――旧約聖書・申命記

モリエールに『ドン・ジュアン』がある。モーツァルトもオペラ『ドン・ジョヴァンニ』に仕立てた。ドン・ジュアンは「借りを拒否しつづけた男」だった。

ナタリー・サルトゥー=ラジュはここに、今日の資本主義的個人主義がもつ幻想と、何もかもを借りて個人の変わり身だけを重視するネットワーク社会の個人主義者のルーツがあると見た。

話は、ドン・ジュアンが新婚早々の妻エルヴィールから逃げ出すところから始まる。エルヴィールはかつて修道院にいた乙女だが、彼女に惚れたドン・ジュアンがむりやり外に連れ出して結婚した。ところがドン・ジュアンはいったんエルヴィールを征服してしまうと関心をもたなくなり、別の女を求めて旅に出る。

旅の途中、自分を追ってきたエルヴィールを追い返し、知り合った二人の女を手玉にとり、改心を求める父親を適当にあしらい、借金取りも巧みに言いくるめる。

つまりは、ドン・ジュアンはすべての「借り」や「負債」から逃げる男なのだ。物語では、最後の最後に奇妙な森の騎士(かつてドン・ジュアンが殺した騎士)に誘われ、永遠の地獄に幽閉される‥‥。

ヨーロッパの宗教思想からすると、ドン・ジュアンはきわめて瀆神的である。神からもらった「借り」を意識するのが嫌なのだ。生まれながらの「借り」なんてものはテンからないものだと決めつけている。だから他者に対する施しも贈与もゼッタイにしない。贈与力は性欲がつまったドン・ジュアンの肉体だけが秘めている。

ふつうは、このようなドン・ジュアンのような生き方は、女たらしのドン・ファンの典型だとしか思われない。無償の「愛」とは真逆にいるとみなされる。「愛」なんか、どこかから純粋に贈られるものではないと思っている男の典型なのである。

しかしナタリー・サルトゥー=ラジュは、このようなドン・ジュアンの生き方こそは、今日の新自由主義下では個人主義者のルーツにあたる姿であると見た。また、ウェブから「情報」も「アイディア」も「システム」も借りきってしまう個人的ネットワーク主義者のルーツであるとも断言した。

この見方、なかなか深いところを抉っている。ネット派には耳の痛いことだろう。

本書の結論は、人間は「借り」からは逃げきることはできないということにある。だからこそ、借りを認め、借りを別の方法で回遊させるしくみを考えるべきだというものになっている。

これは依存関係や貸借関係や贈与互酬関係を、もっと高次化するべきだという構想だ。「借り」を前提にした社会システムこそつくるべきだという構想だ。その具体策や制度案はまったく示されてはいないけれど、その骨格にくるのは、おそらく「返さなくてすむ借り」をシステムの中心にもってくることだろう。

本書は、こんなふうに結ばれている。

‥‥「足りないものがある人」に「借り」を通じてその足りないものが贈与され、「欲望が満たされた人」が今度は何かを贈与して、また別の「足りないものがある人」の欲望を満たす。足りないものをそうやって獲得する社会が待望されるのだ。

⊕ 借りの哲学 ⊕

∃ 著者:ナタリー・サルトゥー=ラジュ

∃ 監訳:高野優

∃ 訳:小林重裕

∃ ブックデザイン:鈴木成一デザイン室

∃ イラストレーション:ハヤシアオナ

∃ 編集:柴山浩紀

∃ 発行人:落合美砂

∃ 発行所:株式会社太田出版

∃ 印刷・製本:株式会社太田出版

⊂ 2014年3月28日 第一刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ はじめに 《負債》から《借り》へ

∈ 第1章 交換、贈与、借り

∈ 第2章 《借り》から始まる人生

∈ 第3章 《借り》を拒否する人々

∈ おわりに 《借り》の復権

∈ 解説 借りに満ちた世界、そして……

⊗ 著者略歴 ⊗

ナタリー・サルトゥー=ラジュ

NATHALIE SARTHOUE-LAJUS

大学で哲学を専攻し2007年から『エチュード』誌の副編集長を務める。著書に、『借りの倫理学』(Puf 1997)、『罪責感』(Armand Colin 2002)、『意志の敗北』(ジャック・アレーヌとの共著、Seuil 2005)などがある。