父の先見

進化する幼児観

新曜社 2014

編集:塩浦曠 協力:石橋美香子

装幀:難波園子 挿画:水島加奈江・高橋まりい

プラトン(799夜)の『メノン』で、ソクラテスは「この子が現在もっている知識は、以前のどこかで得たものか、もしくはつねに持ちつづけたものか、そのどちらかだろう」と言っている。ソクラテスは答えを明示しなかった。ソクラテスはそういう男だ。問いの名人で、答えを相手に編集させた。

幼児の知識がどこまで生得的で、どこから後発的なのかは、わかるようでわからない。哲学者たちもこれには悩んだ。デカルトは『精神指導の規則』などで生得的だとみなし、ロックは経験的に得たものだとみなした。『人間悟性論』にそのことが強く主張されている。ロック以降、乳幼児は白紙で生まれて、しだいに経験によって知識や才能を獲得していくという経験主義の見方が支配的になった。

ロックが幼児を「白紙」に譬えたのに対して、ルソー(663夜)は「植物」に譬えた。ルソーは当時の管理教育や強引な教育に批判的で、『エミール』などを通して子供はゆっくり植物が育つように学習させていくべきだと見ていた。そのほうが理性が備わっていくとみなしたのである。ルソーのように、必ずしも成長がゆっくりしていないはずの植物のメタファーによって子供学習のプロセスを議論するのは、理性を重視する18世紀の啓蒙思想のまるごとの反映である。

デカルト、ロック、ルソーらとは異なって、19世紀半ばに向かっていたダーウィンは『人間の由来』や『一人の子どもの伝記的素描』のなかで、子供の発達は子供によってさまざま多様に発展するものなのだから、研究者には観察による注視こそが必要であることを説いた。

ダーウィンは、たとえば「まばたき」のような動作は幼児が最初からもっている生得的なものだと見た。しかし、観察だけでは幼児の知能の実態はなかなかわからなかった。

20世紀に入ると、ドイツの心理学者ウィリアム・シュテルンによって、才能や知識がどのくらい周囲の環境の影響を受けるのかということが議論されるようになり、子供における環境性と遺伝性は組み合わさっているという輻湊説(convergence)が提起された。

一言でいえば、「氏」(nature)と「育ち」(nurture)は切り離せなかったのだ。輻湊説はいまも相互作用説として継続している。

これらの議論のなかから浮上してきたのが発達心理学である。ジェームズ・マーク・ボールドウィンが進化と学習の関係に着目した先行研究をへて(学習能力が高くなるほうに選択的進化が進む=ボールドウィン効果)、スイスのジャン・ピアジェが大成させた。ピアジェは幼児という存在を未熟者としてではなく、生まれながらのアクティブな学習者とみなし、脳の立体画用紙に何でも描きこんでいく「幼い科学者」だと見た。

ピアジェの理論は『知能の誕生』(ミネルヴァ書房)や『思考の心理学』(みすず書房)や『発生的認識論』(文庫クセジュ)などにまとまっている。「段階発達論」として知られる。

児童の学習は、①感覚運動期、②前操作期、③具体的操作期、④形式的操作期の4段階で発達していくというもので、操作のたびに知識や知能が身体に内化されていくとした。操作がそのつど「心的なもの」をつくりあげていくという理論だが、いまから見ると、ここはとくに独創的ではない。

それよりもピアジェがユニークだったのは、認知発達のどの段階でも「変わらないもの」(機能不変項)があって、それが「適応による体制化」をおこしていると考えていたことだ。

適応には「同化」と「調節」がおこっている。生物学でいう同化とは、「キャベツを食べるウサギはキャベツにならないが、キャベツはウサギの一部になる」という見方が成立するようなことをさす。摂取されたキャベツはキャベツのままではなく、ウサギの中でウサギに必要な変形をおこすわけである。

ピアジェはこれとほぼ同様に、認知や学習においても子供が得た知識や情報は、自分がもっていた枠組(フレーム)に合わせるように取り込まれるのだと見通した。学習とは子供たちが編集をおこすことだったのである。

ピアジェ用語の「調節」とは、子供が自分の既存の認知構造を新たな経験にあわせて変化させていくことをいう。新しい経験によって自分の認識が変化していくこと、これが調節だ。「同化」は環境や経験を自分に従属させるのだが、調節は自分の認識を環境や経験に従属させる。

ピアジェはこのような同化と調節のくりかえしによって、子供たちの認知構造に「体制化」がおこっていくのだろうとみなした。そこでは個々別々の認知のためのシェム(シェーマ=スキーマ=スキームあるいはフレーム)が「協応」しあうのである。ここには、のちのちの認知心理学におけるフレーム理論が萌芽していた。

誰もがよくよく知っているように、乳児や幼児は自分が何を見ているか、何に触っているかということにかなり敏感に反応する。「いない・いない・ばー」がそうであるように、そこに何がちゃんと実在しているのかどうかが気になる。

ところがある時期をすぎると、突然訪れたおじさんがいくら親戚の赤ちゃんに「いない・いない・ばー」をやっても赤ちゃんは反応しない。急に効果がなくなるのだ。理由がある。そこにあったもの(いた者、母親や猫)が見えなくなっても、その対象を持続させて認知できるようになるからだ。「いない」と「ばー」がつながってくる。

ピアジェはこのことを「対象の永遠性」の発生とみなし、生後8カ月くらいで「対象の永遠性」の確保が始まると考えた。このことはピアジェ・グループが考案した「対象探求」テストと「Aノット-Bエラー」テストで確認できる。

対象探求は、乳児の前に玩具を置いて手をのばしたりさせておいたうえで、その玩具の前に衝立をおいたり布で隠してみたりすることで試す。7カ月までの乳児は玩具があったことを忘れて別の活動に入ってしまうのだが、8カ月をすぎた子はさっき玩具がそこにあったことが気になる。

そこで次に「Aノット-Bエラー」をしてみる。箱Aに玩具を入れておいて9カ月くらいの乳児に探させると、乳児はちゃんと探し出す。これを数回くりかえしたのち、乳児の見ている前で箱Aから玩具を取り出して、箱Bに入れる。しばらくおいたあと、乳児にこれを探させると、たいていは箱Aを調べるのである。それが1歳児くらいになると、箱Bに玩具が入っていることをほぼ正しく当てる。

幼児には象徴的機能が早期に芽生えるのだ。見えなくなったぬいぐるみをほしがるのは、目の前にない象徴や表象が残っているからだし、「ワンワン」で犬を、「ブーブー」で自動車を示せるというのも、そういう言葉づかいに象徴的機能があることが感じられるからだった。

このような象徴や表象が残像していると(「いない」と「ばー」がつながってくると)、幼児は「延滞模倣」をするようになる。赤ちゃんにはそもそも新生児模倣というクセがついているのだが、育つにしたがって実際のリアル体験から一定の時間がたったあとでも、その体験を模倣できるように。やがては「ごっこ遊び」がそうした延滞模倣の花園になっていく。

その後、ピアジェのテストにはさまざまな限界があることが指摘された。しかし、どのようにピアジェ理論を修正したり組み立てなおしていくかということをめぐる実験と研究は、そのこと自体が認知心理学の歩みだったと言ってもいいほどで、その学術変遷にはどこかで必ずピアジェの影が動いていた。

本書の著者の森口佑介はまだ若い研究者だが、発達心理学や児童心理学の案内をうまく研究史を追いながら巧みに本書をまとめた。子供の抑制感覚をめぐった『わたしを律するわたし』(京都大学学術出版会)という好著もある。

本書もピアジェから入って、しだいにその限界を克服していった発達心理学の成果を拾いながら、だんだん認知心理学のニューステージに導いていくという、そこそこ配慮のゆきとどいた構成をした。

それに何といっても『おさなごころを科学する』は、タイトルがいい。ぼくは20代半ばのどこかで「幼な心」と名付けるしかないような面影意識に格別の関心をもった。

どうも自分がかつての「幼な心」とは別の感覚や判断に向かっているのがおかしなことに思えたからだ。そこで、自分の幼少年期を思い出しながら「記憶事物ノート」を綴ったり(のちに「面影ノート」に昇格)、文学者たちが少年少女期のことをしきりに香り高く書く作品を片っ端から読んでいったものだ。たとえばプルーストの『失われた時を求めて』(935夜)、一葉の『たけくらべ』(638夜)、中勘助の『銀の匙』(31夜)、ギュンター・グラスの『ブリキの太鼓』(153夜)などなどだ。

柳田国男(1144夜)が『神に代わりてくる』や『小さき者の聲』で、世間で「七歳までは神のうち」と言われてきたことに触れ、日本各地の村々で座敷わらしや童子の霊を重視していることも気になった。柳田は「幼な心」に神性を見いだしたのである。鈴木三重吉の呼びかけに応えて、大正期に西条八十や野口雨情(700夜)や三木露風らが雑誌「赤い鳥」などに童謡を寄せていったことも気になった。かれらは『カナリヤ』『雨降りお月さん』『あの町・この町』『叱られて』『しゃぼん玉』などで「壊れやすい幼な心」を斉しくうたった。

このあたりのことはのちに『日本流』(朝日新聞社→ちくま学芸文庫)にも書いた。

いったい「幼な心」とは何なのか。なぜ、それは失われてしまうのか。いや、なぜ忘れがたいものとして残るのか。ぼくは長らくこの問題をかかえたまま壮年となり、老人になったのである。

あらためてピアジェの発達心理学の特徴と限界をまとめておくと、ピアジェは幼児が「中心化」をおこすものとみなしすぎた。自分中心にまわりを見て、自分の関心のあるものだけに埋没するという傾向を強調しすぎたのである。

そのためピアジェは幼児の精神性がアニミズムと同じ段階にあると見て、子供は実念論(心的な出来事と物理的な出来事を混同する)になるか、人工論(すべてのものは人がつくったと思う傾向)に片寄るかのどちらかになると振り分けた。むろんそういう傾向はある。けれども、こうした見方は幼児の能力や周囲の環境からの影響を過小評価しているのではないかと批判されることになった。

実は幼児は「アタッチメント」(attachment)を必要としていた。訳せば「愛着」となるが、心理学でアタッチメントというのは、ジョン・ボウルビィやメアリー・エインスワースが「愛着理論」で説明したことをいう。幼児・子供が少なくとも一人以上の養育者と親密な関係をもつことが、幼児・子供にその大人に対する愛着を深まらせ、そのことがその子の心性を豊かに潤ませるという考え方だ。

ボウルビィは『愛着と喪失』3部作(岩崎学術出版)を著し、子供たちにマザーロスや玩具ロスやペットロスによって何がおこるかを研究した。エインスワースはそこには「安全の愛着」「回避の愛着」「不安の愛着」「混乱の愛着」がさまざまにはたらくと見た。1980年代には愛着理論はある程度は大人にも拡張できることが示された。

ピアジェはこうした親密な他者とのあいだにアタッチメントがおこっていることを軽視した。それに対してボウルビィはディンバーゲンやローレンツ(173夜)の動物行動学から影響を受けていて、とくにローレンツの「刷り込み」(imprinting)という見方が人間の幼児にもあてはまるとひらめいて、アタッチメントの研究に向かったのだった。

そもそも人間の乳児や幼児は、他の哺乳動物のようには自立していけない。多くの哺乳動物(それ以外の鳥類や爬虫類も)の子が生後1週間や1カ月くらいで自立的に活動を始めるのに対して、人間の子には1年から2年にわたる育児や養育が必要だ。仔ウマやバンビのようにすぐに立ち上がれずに、ハイハイをする。

なぜそうなったのか。スイスの動物学者アドルフ・ポルトマンは、直立二足歩行の開始によって母体の胎盤が小さくなったこと、そのため妊娠期間が長くなったこと、しかしあえて「生理的早産」がプログラムされるようになったことなどが関係したと説明した。卓見だった。『人間はどこまで動物か』(岩波新書)に詳しい。

一説には、人間の胎児は約21カ月ほど母親の胎内にいるべきなのに、約10カ月で早めに生まれてくるようになったという。これは脳の可塑性が高い(柔らかい)うちに出産できるようになったとも解釈できる。そういうプログラムが発動するようになったのだ。

このプログラムは「ネオテニー」(1072夜・209夜参照)とも呼ばれる。幼形にとどまっておくことがかえって成熟を身近かにできるという戦略だ。しかし、未成熟のまま出産したことによって、人間の子にはそのぶん母親や近親者の育児や養育が欠かせなくなった。こうして、幼児や子供が自分にとっての親しい者をアタッチメントの触知対象として「心」(脳や体)のどこかに刻むようになったのである。

もちろんアタッチメントのあらわれには個人差が出る。エインスワースは母と子の接触ぐあいによってアタッチメントがどのように変化するかを調べた。母と子が分離されるときの感情(回避アタッチメント)、母子が再会できたときの感情(安定アタッチメント)、母子の引き離しに複雑な反応をする感情(アンビバレント・アタッチメント)などがあることが知れた。

ピアジェ以降の児童観は、多くの研究者が一転して「有能な乳幼児」というほうに向かっていった。その牽引者の一人ゴードン・バウアーは新たな学習心理学の道を拓き、言語学からはノーム・チョムスキー(738夜)が「乳児はある種の知識をもって生まれてくる」という新生得主義を唱え、ロバート・ファンツは乳幼児が部屋の中の何を注視するかという実験を重ねて「選好注視」(preferential looking)に着目した児童心理学を確立していった。

いずれの研究成果からも(一部は現在までにかなり訂正されているが)、幼児が意外なほどの潜在的才能を発揮していることが見えてきた。

対称性やパターンをちゃんと読み取れること、単純なものよりけっこう複雑なものを好むこと、周囲の動作に惹かれてすぐれた模倣能力を発揮すること、不協和音を嫌うこと(メロディに反応できること)、鏡に映った虚像にもリーチング(手をのばす仕草)をすること、物体や事物が増えたり減ったりすることを認識できること(プリミティブな算数能力があること)、自分と同じイントネーションの母語に反応すること、などなどだ。

ハーバード大学の認知心理学者エリザベス・スペルキによると6カ月児には8個と10個の区別がつくというし、K・ウィンによると「2-1=1」はわからないが「1+1=2」や「3+1=4」はわかっているという。カオス研究の津田一郎君(107夜)は1歳未満のときにミカン2個とリンゴ3個の区別があると言っていた。

英語では「トドラー」(よちよち歩きの者)とか「インファント」(言葉が喋れない者)と呼ばれてきた乳幼児が、よく調べてみたら有能であったということは、脳科学や人類学とも連動して進化心理学などの分野を進捗させた。アリソン・コブニックなどは『哲学する赤ちゃん』(亜紀書房)を書いて、そのサマリーをトークしたTEDで万雷の拍手に包まれた。いまや赤ちゃんは「進化の秘密」を握っている主人公なのである。

それにしても、どのようにして幼児は有能になれるのか。最初からなのか、あとからなのか、何かの鍵と鍵穴の関係があるのか。いろいろの説明が可能だ。

スペルキは「コアノレッジ理論」を提唱した。乳幼児は物体認知、物の数、他者と自分の見分けといった生存に必要であろう知識をある程度もって生まれてくるというもので、それらがコアノレッジとしてインストールされていると見た。ただしそれらのノレッジは領分固有になっていて他の領分とは干渉しあわない。連絡できない。

一方、ヘンリー・ウェルマンの提案は幼児の知識は断片的なのではなく、それなりの「ナイーブ・コンセプション」としてつながって体制化されているという仮説をたてた。日本では「素朴理論」と呼ばれる。

幼児は幼児なりに自分で思いこんだコンセプションにとらわれる。ぼくも長らく、ミツバチと夜の露が示し合わせて花を咲かせ、アリたちはカブトムシの家来だと思い込んでいた。サンタクロースが枕元にプレゼントを置いてくれているのではないことがわかったのは、中学生になってからだった。

ナイーブ・コンセプションはのちのち学校での学習や読書などによって訂正されるのであるが、この初期のナイーブ・コンセプションがあるために学習が積み上がるのだと、ウェルマンやその後継者は予想した。

一般に大人社会で通用しているロジックは同一律・無矛盾律・排中律でできている。そのために演繹法や帰納法がつかわれ、検証もされる。幼児は幼児なりの仮説に満ちていて、そこには同一律・無矛盾律・排中律もないし、演繹法も帰納法もない。

しかしもともと幼児はすぐれてアブダクティブなのである。あのふよふよとした頭髪の中には、いろんな仮説がいっぱいなのだ。仮説だからいろいろまちがっていもいるのだが、ところがいつのまにかナイーブ・コンセプションを自分なりに工夫訂正できる(編集できる)ようになっていく。

アネッテ・カミロフスミスは『人間発達の認知科学』(ミネルヴァ書房)などで、そこには「表象の書き換え」がおこるのだとみなした。

幼児の才能が他者によって育まれていくとしたのは、37歳で惜しまれて夭折した異才レフ・ヴィゴツキーだった。『思考と言語』(新読書社)にはピアジェに対する異論が述べられている。

ピアジェは子供どうしがぺちゃくちゃ話している状況を観察して、子供が集団のなかでしばしば独り言をしているのは「集団的独言」というもので、その状況には子供たちの自己中心性があらわれているとした。ヴィゴツキーはそうではなく、子供の独り言は思考の一形態が口元に洩れたもので、思考のために用いられる言葉が内面化されつつあることを証していると反論した。

ヴィゴツキーは子供にはさまざまな認知的道具があると見立てたのである。幼な心には認知的道具がうごめいているのだ。「心の道具」仮説とでも言ったらいいと思う。

もうひとつ、のちのち“心理学のモーツァルト”の異名をとったヴィゴツキーが画期的だったのは、ほとんどの有効な学習が「知の転移性」にもとづいていることを喝破したことだった。子供には「間機能」を「内機能」にしていくはたらきが旺盛で、したがって送り手と受け手による通行型のコミュニケーションではなく、「やりとり」の観察を通して相互型のコミュニケーション能力を獲得していくという見方だ。

ぼくはこの指摘に大いに唸ったものだ。シャノン=ウィーバー型のコミュニケーション・モデルではなく、ぼくなりのエディティング・モデルによる情報編集コミュニケーション仮説をドラフトにしていったのは、ヴィゴツキーの「間機能を内機能にする」という見方からの影響が大きかった。

そのほかヴィゴツキーは『学童期の児童学』や『思春期の児童学』では、子供にひそむ社会性を強く指摘して、児童がそれ自体でそもそも社会的存在なのであることを強調した。

ヤーキーズ霊長類研究所で研究の日々をおくったのち、いまはマックス・プランク進化人類学研究所の所長を務めるマイケル・トマセロは、人類学・言語学・認知心理学のいずれにも強い。若い時期にヴィゴツキーの影響を受けた(そのぶんチョムスキーの生成文法論の欠陥を抉った)。

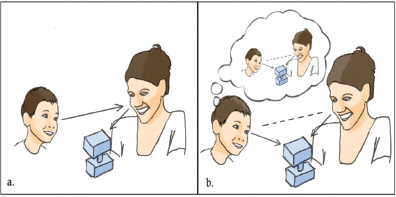

子供たちが他者と何かを共有していることに注目し、これを三項関係と捉えて「ジョイント・アテンション」(共同注意)と「模倣学習」によるソーシャル・コミュニケーションが発現していると見た。子供は早くから他者のふるまいや他者の判断をヒントにして学習していくという見方である。『ヒトはなぜ協力するのか』(勁草書房)などに詳しい。

トマセロは「9カ月革命」を提唱した。9カ月か12カ月くらいで、幼児は自分と他者(母親など)と「何か」の三項関係が感知できるようになるというものだ。9カ月革命はもちろんその後にも継続されるので、早期には9カ月で三項関係の感知が芽生えているという意味だ。

三項目の「何か」とは、たとえば乳児や幼児は母親と絵本を共有することができる。絵本の中のクマさんを母親も幼児も指させる。父親がおかしな髪形をしていれば、母親と幼児はそれを指さして笑うことができる。犬が幼児に近づいてくるとまわりが気にするのだが、そのことを幼児も感知する。ぬいぐるみをお兄ちゃんが取り上げようとすると、お母さんも幼児もそれが気になる。そうした「何か」が子供に前社会や前文化を刷り込み、情操を育んでいくという見方だ。

子供のアテンション(注意)には大きくは二つの傾向がある。それによって指さしの意図が変わる。ほしいもの、たとえばテーブルの上のお菓子を指さしているばあいは「指示的なアテンション」である。家の前の通りで犬に出会ったときの嬌声をともなう指さしは、母親や犬を連れている大人とともに関心を共有するための「宣言的なアテンション」である。幼児にも「注意のカーソル」の区別があるはずなのだ。

このように見てくると、ぼくが「幼な心」というものに異様な関心をもったのは、かつて指さしてきた「何か」が大人になってなくなってしまうことへの喪失感にもとづいたように想う。だから「記憶事物ノート」(面影ノート)に、自分が入り込んでいたボール紙の箱や母の鏡台のキラキラしたものや羽子板の大きな顔について、いろいろノーテーションをしたのだった。

トマセロの考え方は飛躍しすぎるところもあるけれど、かなりおもしろい。メルロ=ポンティ(123夜)以来の「間主観性」や「間身体性」の掴まえ方や「アフォーダンス」の考え方が積極的にとりこまれているし、幼児や子供を通して人間全般の知覚の秘密にも迫っている。道具的なもの、記号操作的なもの、表象力の作用のぐあいもよく配慮され、どんな見方にも複合的な「注意のカーソル」が躍っている。

とりわけ模倣学習がよく見えている。①ミミクリー(対象の形や動きを見たそのまま真似ようとする行為)、②エミュレーション(対象やモデルの目的や意図があらかたわかって真似る行為)、③真の模倣(モデルの理解にもとづいて同じ行動を模倣する行為)に分けて組み立て、③の「真の模倣」こそが子供や社会の文化を累進的に充実させるとみなした。

トマセロはチンパンジーの観察から児童観察までを連続して研究してきた。それもあって、ヒトを捉える視野が広い。ぼくが見るに、その児童心理学への適用はおおむね次のようなものになっている。

(1)幼児は9カ月そこそこで自分と母親と「何か」を一緒の好奇心の中に入れる。(2)そのなかで自分と他者と好きな事物(何か)とがよく似ているように思う。(3)やがて自分はそれらを成立させている場で出来事をおこせると思うようになる。(4)そこには必ず他者と事物(何か)が入っている。(5)自分は意図をもつ者だということがわかってくる。(6)しだいに「ジョイント・アテンションをする自己」という編集的自己像が確立する。

トマセロは著作もいい。分析が勝ちすぎるところもあるが、そのぶん、けっこうな説得力がある。『心とことばの起源をさぐる』(勁草書房)や『ことばをつくる』(慶応義塾大学出版会)や『コミュニケーションの起源を探る』(勁草書房)は、現代思想がもっと反応したほうがいいほどのものだった。

21世紀に向けて一方で脳科学が発達し、他方でコンピュータ科学が急速に普及していくと、「脳=コンピュータ」モデルとして人間の知能を見立てる分野がふえていった。人工知能研究やロボット研究の側から幼児機能や発達心理学の成果を参照する例もふえた。

情報処理システムとして児童モデルをメタフォリカルに考えるのは、中央処理ユニット(CPU)、メモリー量、キーボードのような入力装置、デイスプレーのような出力装置、さまざまなアプリとしてのソフトウェア、コミュニケーションのためのインターフェースといったしくみが、認知心理学の領域でも類推できるようになったからである。

これらはいきおい、研究者を計算主義や記号主義に走らせがちにした。「コネクショニズム」の流行がその代表例だ。脳の細胞であるニューロンの代わりにユニットとノードを組んだネットワークをコンピュータ内につくり、記憶や学習がどのように機能するかをシミュレーションするというものだ。その眼目は、脳のニューロン間の結合がシナプス可塑性の伝達効果に密接につながることから、記憶の可塑性や学習効果のモデルを発見していこうというところにあった。

コネクショニズムはドナルド・ヘツプが発見した「ヘップ則」にもとづいていた。ニューロン間の接合部であるシナプスには、シナプス前ニューロンの繰り返し発火によってシナプス後ニューロンに発火がおこると、そのシナプスの伝達効率が上がるという傾向が強くおこるという法則だ。

こうしてコネクショニズムは「Aノット-Bエラー」テストなどをみごとにこなしたのだが、実際の脳がそのようになっているとはかぎらないモデルも次から次へと実装させるようになって、そのうち限界も見せた。

脳科学とコンピュータ科学のいちじるしい接近は、はたしてそれでいいかどうかは疑問だが、赤ちゃんを「脳乳幼児」とみなすという傾向をつくった。

2008年1月、NHKスペシャル「赤ちゃん 成長の不思議な道のり」にシカゴ大学のピーター・ハッテンロッカーが登場したのだが、この先生は0歳児から70歳までの脳のシナプスを数え上げたことで知られる。シナプス連結の実情を直接に調べて、それをもって学習能力が上がったとみなすのだ。

その番組にはワシントン大学のパトリシア・クールも登場していた。クールは乳幼児に外国語を聞き分けさせる実験をしてきた研究者で、彼女によると9カ月目付近で外国語(たとえば中国語)の聞き分け能力が落ちるということらしい(やっぱり9ヶ月革命があるらしい)。ところが、その9カ月目の乳幼児も、ビデオやテープの音ではなく実際の中国人がその子の前で中国語を身振りをまじえて話すと、すぐさま聞き分け能力が増進したというのである。

乳幼児の脳がどうなっているかどうか、実際にはまだわかっていないことのほうが多い。それでも乳幼児たちの数多いシナプスがしだいに刈り込まれていくことは調査されている。そしてどうやら「シナプスの刈り込み」が学習能力の発達に大きな効果を上げていることも推理されている。

幼児の脳は高速に、ダイナミックに編集されているわけなのである。これらのことはMRIやfMRIの写像解析からも推測された。

カリフォルニア大学のジェイ・ギードは脳のシナプスの発達は10代でも20代でも変化することをつきとめ、「脳の過剰生産は1歳半のときだけでなく、もう一回はおこる」と言明した。

実歳にどうなっているかは、まだはっきりしないけれど、とはいえマーク・ジョンソン、ミッシェル・デハーン、鹿取廣人、鳥居修晃、望月登志子、岡田隆らがまとめた最新の『発達認知神経科学』では、われわれも幼児も次の3つの方法で学習を成熟させてきたとみなされるのである。

①成熟説(脳は一次視覚野や一次体制感覚野から始まって前頭前野に向かって学習を進める)、②スキル学習説(ある問題に熟達することで脳の機能局在がおこり、その他の脳活動の可塑性が維持されていく)、③相互作用特化説(たえず脳の他領域との連動がネットワーク的に学習力を高める)。

はたして「幼な心」とはどういうものなのか、ぼくもまだ存分な印象や解説をもちえないままにある。

われわれが「幼な心」から見離されて思索したり行動しているのはあきらかである。心のどこかで「あの夢中になっていた頃」や「兎追いし彼の山、小鮒釣りし彼の川」や「カルピスの味」の状態にノスタルジーを感じていることもあきらかだ。そのことは詩人や作家や絵本画家の表現を借りずとも、誰もが一致して記憶や追憶のどこかに描けるものとなっている。けれども、それを何かの「心のエンジン」として新たに駆動させられるかどうかというと、そこははなはだおぼつかない。ヘタをすれば幼稚になるだけだ。

ぼくは長らく「幼な心の存在学」が必要だと考えてきた。たんに童心に帰るとか、子供の初(うぶ)な心をもつべきだなどというのではない。そうではなく、むしろ新たに組み立てなおされた「幼な心」によるアナロジカル・シンキングやアブダクティブ・アプローチが動き出すべきだと思ってきたのである。それがハイデガーやデリダやメイヤスーの哲学に代わるものであってほしいとも思ってきた。

今夜はその可能性の一端を、児童心理学や発達心理学の仮説を拾いながら眺めてみた。こんな句がある、「出替(でがわり)や幼ごころに物あはれ」(嵐雪)。

⊕ おさなごころを科学する ⊕

∈ 著者:森口佑介

∈ 発行者:塩浦暲

∈ 発行所:株式会社新曜社

∈ 組版:西田久美

∈ 印刷:新日本印刷

∈ 製本:イマヰ製本所

∈∈ 発行:2014年3月10日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈∈ 第1部 無能な乳幼児

∈ 第1章 無能な乳幼児

∈ 第2章 活動的な乳幼児

∈ 第3章 かわいい乳幼児

∈∈ 第2部 有能な乳幼児

∈ 第4章 有能な乳幼児

∈ 第5章 有社交的な乳幼児

∈ 第6章 コンピュータ乳幼児

∈∈ 第3部 異なる乳幼児

∈ 第7章 脳乳幼児

∈ 第8章 仮想する乳幼児

∈ 第9章 進化する乳幼児

∈∈ おわりに

⊕ 著者略歴 ⊕

森口佑介

上越教育大学大学院学校教育研究科准教授。科学技術振興機構さきがけ研究員を兼任。福岡県出身。京都大学文学部、同大学院文学研究科修了(京都大学博士(文学))。専門は、発達心理学。人文学に着想を得た問題を科学的に検討している。

主著は『わたしを律するわたし:子どもの抑制機能の発達』(単著、京都大学学術出版会)「Prefrontal Cortex:Developmental Differences, Executive andCognitive Functions and Role in Neurological Disorders」(分担執筆、Nova Science Pub Inc.)ほか。