ヴィジュアル・アナロジー

産業図書 2006

Barbara Maria Stafford

Visual Analogy 1999

[訳]高山宏

そのなかのアナロジーという方法。

かつてそんな知の領域が覚醒したことはなかった。

バーバラ・スタフォードが一人で先行して、

その目映い開示を受け持った。

ここには、新世紀のアルス・コンビナトリアがある。

また、新人文学のデバイスとフィルターがある。

それはまた、グラフィック・エディティングともいうべき、

編集工学の方向を予知していたものだった。

(1)バーバラ・スタフォードについては、高山宏が鳴り物入りで快著『アートフル・サイエンス』(一九九四)を訳している最中から、「ねえ松岡さん、これからはスタフォードですよ」というふうにさんざん聞かされてきた天下の才女だ。高山君の言うとおり、『アートフル・サイエンス』(産業図書)の翻訳ができたときの読後の印象も、その後に『グッド・ルッキング』(産業図書)や大著『ボディ・クリティシズム』(国書刊行会)を読んだときも、いずれも存分に堪能させてもらった。

スタフォードの本はすべて高山宏の翻訳である。今夜はそのなかの『ヴィジュアル・アナロジー』をとりあげる。イメージング・サイエンスを新人文学の高みに押し上げた記念碑だが、アナロジー仮説とメタファー思考のところに光を当てる。

(2)この二十年間というもの、事態はずっと急を告げていた。新たな知性による歴史観や世界観が待望されていたのだ。欧米では、その新たな歴史的世界観への期待をひそかに、「ニュー・インテレクチュアル・ヒストリー」(新しい知性史)の出現とか「ニュー・イマジズム」の登場というふうに噂していた。

ただし、それは、構造主義から象徴人類学にいたる成果によっても、バルトやフーコーやデリダのポスト構造主義的な脱構築によっても、ラカンやガタリ以降の精神分析主義によっても、またAIがらみの工学アーティストたちのインタラクティブ・アート主義や、VR的アニメ主義やロボティックスによっても、うまく説明できないものだろうことは、わかっていた。

なぜなら、もはや事態は文化民族的多様性のてんでんばらばらな爆発とウェブ・ネットワークの異常に急速な普及と、グーグル・アマゾン的全面検索主義と、脳科学や神経生理学の決定的な限界の露呈とによって、今後はまったく新たな様相をもって語られなければならないだろうことが見えていたからだ。

(3)新たな様相を展くであろう知性は「ヴィジュアル・スタディーズ」を伴う。テキスト解釈とイメージ解釈(=ヴィジュアル解釈)とが共根的に一緒に進む「グラフィック・エディティングな複合知」が必要なのである。それをときに新人文学という。

複合知を編集するような総点検が望まれた。総点検のための方法知も必要だ。たとえばヴァールブルク研究所やルネ・ホッケやワイリー・サイファーやマージョリー・ニコルソンや、さらにはマリオ・プラーツや白川静や杉浦康平らの系譜を隔世遺伝的に継いだような、かなり「テキスト=イメージ解読」に長けたラディカル・メソッドが浮上しなければならない。

しかしながら、これはけっこうたいへんだ。ぶっちゃけていえば、ライプニッツのアルス・コンビナトリアとパースのアブダクションをまるごと一からやりなおせる力量とセンスが必要だし、そこに加えて「イメージIN」と「マネージOUT」のあいだに必要なデバイスやフィルターがいったいどういうものかということの見当があらかたついているような、すこぶるマン・マシナリーな知性でなければ、やりおおせない仕事なのである。

もっと言うなら、フォン・ユクスキュルの「抜き型」もフォン・ヴァイツゼッカーの「開転扉」も、さらにはキットラーもベンヤミンも、ピンチョンもディックも見えていなければ無理なのだ。ダニエル・デネットやロジャー・ペンローズくらいで止まっている認知科学や脳科学めいた憶測では、しょせん無理なのだ。なぜなら、これらの学問は「アナロジー」をちゃんと研究していないからである。

そんなふうなので、十数年前のこと、高山君は「ねえ、これはもう、ぼくや松岡さんがやるしかないよ」と言っていたのだが、こうしたなか、バーバラ・スタフォードが登場してきたのだった。

(4)いま、世の中でどのようにイメージが扱われているかといえば、ひとつは、カント以来の美学議論で扱われてきた。そろそろうんざりだ。もうひとつは、PC上のカット&ペーストばかりだ。それもかつてのインタールシオ(象嵌)やイルミネーション(写飾)のような精緻なリテラル・ヴィジュアルではなくて、電子画像、電子映像べったりになっている。

ウェブ的コンピューティングやリミックス的な音楽制作の事情を見ればわかるように、電子的なカット&ペーストよりも速いイメージングの方法はなかなか見当たらない。いまや王道である。ウィリアム・バロウズのカットアップこのかた、いずれはこうなる宿命だったのだ。

そうであるのなら、いまやそのカット&ペーストそのものをPC上においても、書物の中においても、そしてわれらが脳髄の知覚作用においても、もっと大胆に、もっとダイナミックに、もっとシナジェティックに、もっと編集的に、もっとイメージング・サイエンスに充実させるしかないはずだった。

そういう予感を告示していたのは、ひとつはハンス・ベルメール以来の四谷シモンに及ぶ人形師たち、ひとつはバーバラ・クルーガーやシェリー・レヴィーンやシンディ・シャーマンや森村泰昌らの写真師たち、ひとつはサイバーパンクやメタフィクションに強い作家やアーティストやマンガ家たち、そしてアンドレイ・タルコフスキーやピーター・グリーナウェイや、押井守や大友克洋らの映像派たち、さらにはジェームズ・タレルらのトポグラフィック・アーティストたちだった。

(5)スタフォードは早期に以上のことに気がついて、かつてこのようなカット&ペーストにイメージング・サイエンスをこめた連中はどういうものだったのかということを探ったのだった。

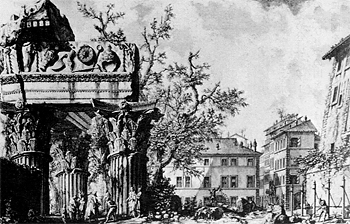

彼女の分厚い著書にはたくさんのアーリーモダンの図版が収容されているのだが、それを見てもらえばわかるように、その先駆例の大半は十八世紀の観相学や博物学や解剖学や地図学にこそあらわれていた。スタフォードは、それを「アートフル・サイエンスの時代」と名付け、そこに今日のアート&テクノロジーとの相同律や相似律を読み込んでいった。たとえばピラネージ、たとえばショイヒツァー、たとえばラファーター、たとえばカンペール……。かれらこそはベルメールやディックの先駆者だったのだ。ここにリドリー・スコット『ブレードランナー』の先駆モデルがあった。

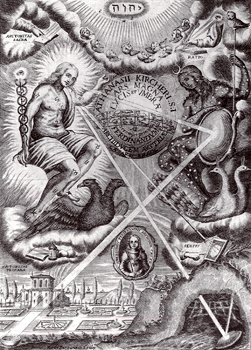

切り出された物塊のような露骨な建築感覚には

当時の解剖学的イメージが反映されている

動物学、地質学、天文学、生物学を動員した寓意画

(6)さて、ここまでの事情がおおむね以上のようなものだったとすると、イメージの探求はもっともっと遡ってもいいことになる。ルネサンスのクザーヌスやフィチーノに遡るのは当然だ。もっとどこまでも、だ。プラトンやアリストテレスまでも。ルルスやライプニッツまでも。『ギルガメシュ叙事詩』や『古事記』までも。

それでどういうことを考えればいいかというと、そもそも「観念」と「概念」の分岐関係はどうなっていたのかとか、あるいは「イコン」と「アレゴリー」の当初の関係はどうなっているのかとか、もしくは古代中世では「言語」と「図像」の〝あいだ〟に何があったと思うべきかというようなことを、高速にも広範にも深甚にも研究すべきだということだったのである。

(7)多少は自慢をさせてもらうけれど、スタフォードを知る以前から、ぼくはこのような研究問題にそれなりにずっととりくんでいた。それを四十年前は「概念工事」とか「自然学曼陀羅」と言い、三五年前は「遊学」とか「科学的愉快」と名付け、三十年前からは「編集工学」と名のり、二十年前からそれを思いきって「主客のとりかえ」や「インタースコア」と呼んできた。

けれども、いまそれらをスタフォードや高山宏の視座に即して言い直すとすると、これはやっぱり新たな「グラフィック・エディティング・システムの可能性」の追求だったのである。そしてその追求を獰猛にすすめることは、その「グラフィック」と「エディティング」のあいだにどれくらいアート&テクノロジーの精髄をぶちこむか、どのくらい既知の「イメージの図像学」と未知の「イメージング・サイエンス」を注入できるかということになるはずである。そこにこそ、いや、そこにだけ、おそらくは新たな「知のデバイス」と「像のフィルター」の発見がある。このあたりのことは、今後の人工知能の深層学習などにも採り入れられていいことだろう

(8)新たなデバイスとフィルターは、当然ながらすこぶる編集インターフェース的なものだろう。それはまたシーノグラフィックで、アフォーダンスに富んだものだろう。ところどころはオートポイエーシスで、多分に二項同体的、多項照応的だろう。それは見方を変えれば、来たるべきカルチュラル・コンピューティングを先取りするだろうし、それをこそニューシステムとかニューチューリングマシンとかと呼びたくなるような、そんな予告に満ちたものだろう。

そこをスタフォードは「くっつく」(merger)と「のっとる」(takeover)との両方の構成原理を同時にもっているはずだというふうに見た。一言でいえば「連」を試みよということである。DNAではなくてRNAに注目せよということだ。

こうしてスタフォードが次なる著作『グッド・ルッキング』と『ヴィジュアル・アナロジー』によって予告したことは、今後のすべてのイメージング・サイエンスの方法は「つなぐ」(コネクティング)と「組み合わせる」(コンビネーション)の作用の中にあるはずで、その「つなぐ」や「組み合わせる」はアナロジー編集あるいはメタファー思考によってのみ運ばれているにちがいないということだった。

これはぼくが最も望ましいと思っていた方向である。スタフォードはこれらの著作を通して、夥しい事例と図版を駆使しつつ、「つなぐ」という技法こそが、古代ギリシア以来の「アナロギア・ミメーシス・パロディア」(類推・模倣・諧謔)の三つのいずれの手法にも共通するスペクテーターシップ(spectatorship:見方)だったろうという見方を強調していた。では、いったいアナロジーとは何なのか。

(9)ちょっと説明しておこう。アナロジーという用語やその意味は、ギリシア数学に萌芽したプロポーション(均衡)から派生した。ギリシア語の「アナロギア」ないしは「アナロゴス」は、その当初は「適正な比率に従って考える」という意味だった。

それがプラトンによって「そこに参加する」(イメージを持って入っていく)という意味合いをおび、アリストテレスによって「そこから表現を得る」という意味合いに発展していった。そしてどうなったかというと、アナロギアは「見かけ上似ていない複数のもののあいだにある均衡」という意味になった。ここにはパルメニデスやエンペドクレスやアナクサゴラスの議論が入る。古代ギリシアはアナロジーを、「張力のある均衡」もしくは「相同律」「相似律」にまで発展させたわけである。そこには本来のミメティズム(模倣学)が駆動していた。

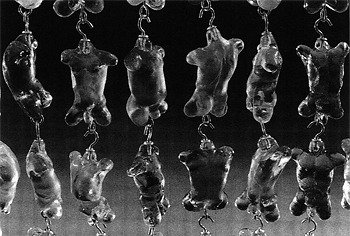

ゼリーで熊の胴部を象ったものがカーテン状に連なった玩具

同じ形、同じ大きさのものを通して、逆にそれぞれの色合いと

表情が千差万別であることに注意を喚起する

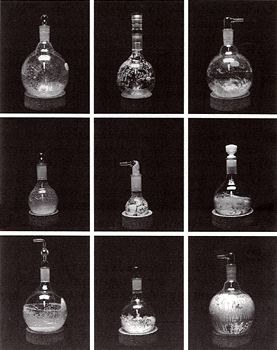

「突風」の様子を描いた後方照明の透し絵

特異性と集合性の複雑な積層を目に見えるものにし、

現在進行中の歴史と偶然的な現在の関係を視覚にとり戻させる

生滅寸前のはかなく表現し難いふしぎな

光芒を捉えた9枚の銀ゼラチン印画

分析的アレゴリー

時代をがんがんとばしていうが、このギリシア的なアナロジーの可能性を、ひとつの流れでは、トマス・アクィナス、ベーコン、カント、スチュアート・ミル、ニーチェ、ハイデガー、アドルノ、後期ヴィトゲンシュタインらが大きな振幅をもって拡張していったのである。ここには知覚・言語・論理を介在させた「知のプロポーショナリティ」が含まれた。

もうひとつの流れは、イリュージョン、幻想、連想をふんだんに入れこむほうに膨らんでいった。これは「ファンタスマゴリア」とか「ファンタジア」とか「メラヴィリア」とかとよばれた。つまりはインテレクチュアル・スペクタクルである。のちにノヴァーリスが「夜」に託した幻想も、スウェーデンボルグが「神秘」に託したものも、メルツェルが機械人形に託したカラクリ性も、ここに入ってくる。ここからは、パースの「アブダクション」、フォン・ユクスキュルの「抜き型」、バロウズの「カットアップ」、ギブソンの「アフォーダンス」などが羽ばたいていった。

この二つの流れの交点に君臨していた知のシステム仮説が何だったかといえば、それこそがルルスやライプニッツの「アルス・コンビナトリア」(ars conbinatoria)という考え方なのである。スタフォードはこれらのアナロジーの集散を大きくは「参加」(participation)と捉えた。異なる事物や情報のあいだに共鳴関係をつくりだす参加という意味だ。

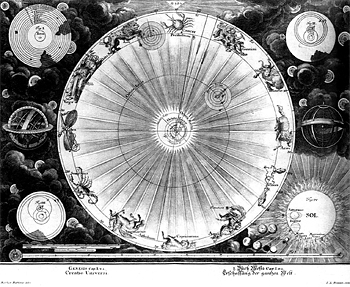

アーリーモダン期の間に、このような豪奢な世界観が

二元論の詩学に、あるいは断片の美学に変化していった

(10)ここでいささか注目しておくべきことがある。それは、以上のおおざっぱな流れの説明でもおよその見当がつくだろうが、アナロジーの作用には、一見、類推だとか連想だとかとは思えないほどの、つまりは「なんとなくアタマに浮かんだ」とは言えないほどの、きわめてラディカルな方法が含まれているということだ。

かつてサミュエル・バトラー(ユートピア小説『エレホン』などの作家で、オルダス・ハクスリーに影響を与えた)は「アナロジーはしばしば誤解や曖昧を含むと思われているが、あらゆる思考のなかで、アナロジー思考が最も論理的なのである」と言った。わかりやすくいえば、アナロジーはその連想のプロセスに、実際には論理をさえ含むのだ。いま、そのアナロジーの作用を三つに分けて注目してみたい。

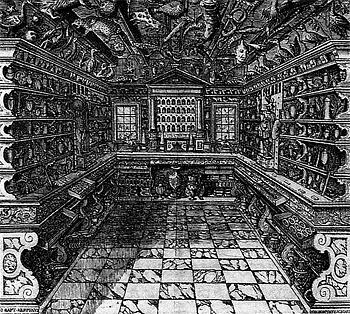

第一には、アナロジーは、まずは何かの物体やイメージを「そこにもってくる」(コレクションする)というところから始まっている。ここからイエイツやスタフォードやマリオ・プラーツや高山宏や荒俣宏が分析してやまない「驚異の部屋」(ヴンダーカンマー)や「世界劇場」という室内現象も出てくる。つまりは博物誌や博物学は、また事物収集や美術収集は、そして本来の舞台演劇は、すべてアナロジーから出発していたということだ。なぜなら「コレクト」(収集)は必ずや「コネクト」(結節)を惹起するからだ。これを忘れてはいけない。

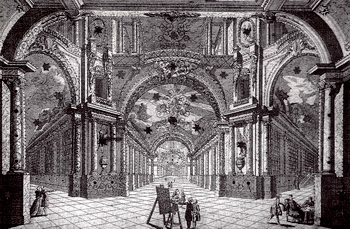

擬人化された"視覚"が、コレクティブな空間で沈思黙考する様子

イメージ迷宮のただ中に知的パターンを探ろうとする

プラグマティズムを表現している

この事物に溢れた宝部屋は、かつて事物の宇宙が放った魅惑、

人々の熱中を証拠立てる。一方、抑制知らぬ「愚者の楽園」とも

みなされていた

第二に、アナロジーは物体やイメージを「そこ」(テーブルの上やタブローの面)にもってくることから始まるのだから、そもそも「そこ」には言語や概念も並べられていたということである。つまり論理が萌芽していたとみなす必要がある。ということは、アナロジーによって「そこ」に引っ張ってこられた言語や概念は、それらがトートロジー(同義反復)にならないように仕組まれていたということになる。つまり、アナロジーこそは袋小路から脱出するための論理発展の併走原理だったのである。

第三に、アナロジーはさまざまな「意味の象徴」をどんどん組み上げ、イメージの類縁を天使や兵士のようにふやしていったということだ。

アレゴリー(寓意)が滲み、シンボル(象徴)が君臨し、インスタンス(事例)が躍る。そのほか、記号、エンブレム、エニグマ(謎絵)、紋章、テンプレート、さらには数々のイラストレーションなども派生した。これらはいずれものちにメタファー思考の重要な歯車となっていたイメージ天使やイメージ兵士たちばかりだが、スタフォードはこのようなイメージの多彩なメタファー化にあたっては、おそらくは「紡ぐ」(spinning)、「編む」(plaiting)、「織る」(weaving)の三つが主要な手法になったろうと言っている。

ちなみにイラストレーション(図解)は、中世では総じてイルミネーション(光が画いたもの)と呼ばれたもので、その後に光を意味する「ルスト」に接頭辞と接尾辞がついてイラストレーションとなった。

イラストレーションとは「光」であり、同時に「絵」であった

文章だけではオブスキュア(暗い)とされた

(11)これであらかたわかるように、もともとアナロジーとはつねに意味と論理を含む「多様の統一」のための劇的な方法論だったのである。アナロジーはずっと「多の中の一」(unity in multiplicity)を求めていたということである。

かつてアーサー・ケストラーはそういうアナロジーの方法力があまりにワンダーなので、「異縁連想」(bisociation)と呼んだほどだった。また、その連想はホロニックにおこっていくと考えた。が、今夜はふれないが、そういう連想なら東洋の華厳や大乗起信論や密教や禅においては、もっともっと知的華麗(インテレクチュアル・ワンダー)なのである。いずれ案内してみたい。

(12)というわけで、アナロジー学の基本の基本は「つなぎ学」だったといってよい。もうちょっと柔らかくいうのなら「つなぎ目」の発見の学であり(ということは「割れ目」の発見の学であり)、そのように現象や出来事や概念やイメージがつながっていくときの「関係の発見学」なのだ。

それをフーコーはかなり縮小して、かつて「関節学」(arthrologie)と言ったものだったけれど、ホッケもスタフォードもぼくも高山宏も、それならせめて「シナジェティックな分節学」と言ったほうがいいだろうと思っている。シナジェティックというのは「意味のシナジー」が組み合わされ、捩り合わされる力学のことをいう。アナロジーは、どんな場合も対象やイメージをシナジェティックで相互関連的なアーティキュレーションとして取り扱うからだ。

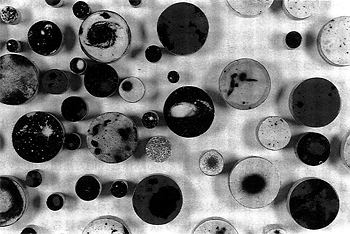

生物の滑らかな長円、回転する球体と、星団、星辰の集合を

だぶらせることで、細胞構造のアナロジーを相互連関的に

生み出していく

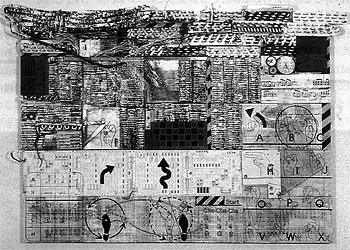

ノイズ的に織り上げられた浮きだしのキャンバス

「多様の統一」を幻視したライプニッツの

積分的世界観と似ている

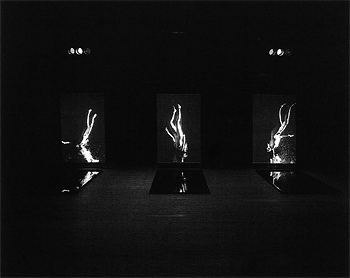

現象界から取ってきた呪縛力あるイメージャリーを

可塑可変というビデオの特性を生かして処理した作品

ネオプラトニズムの流出論の流出物じみた流動性がある

しかし、話はこれでおわらない。アナロジー学のもっともすごいところは、アナロジーはわれわれの思考を「同時併存」(simultaneity)にはこぶということ、そのうえで意味とイメージの関連性の総体に「相転移」をおこさせ、かつまた、それまで気がつかなかった「創発」を生じさせるということなのである。

これを安易にシンクロニシティとか創造性の哲学などと思ってはいけない。そうではなくて、これはフィギュアやプロフィールの本質的動向を追跡する知学なのである。フィギュアとかプロフィールと言っているのは、これまで諸君が漠然と「イメージ」というふうに思ってきたものの実体をいう。ホワイトヘッドなら「アクチュアル・エンティティ」(actual entity)と名付けていたものに当たる。

(13)本書には「つなぐ技術としての人間意識」(Consciousness as the Art of Connecting)というサブタイトルがついている。また、本書の帯には、きっと高山宏がつけたのだろうが、こんなふうにある。「ちがう」という時代に「同じ」をさぐる!

スタフォード自身の言葉によれば、ヴィジュアル・アナロジーとは「何かが他の何かに似ている、自らではない何かに参加していることを説得してくれそうな、そんな架橋のプロセスを閃光のように垣間見させてくれるもの」ということだ。

こんなふうにも言う。「自ら持たぬものと結合したいという人間の欲望が生むアナロジーは、とめどないオシレーション(揺動)を特徴とする情熱的なプロセスである」というふうに。あるいは「身体にしろ、感情にしろ、精神的なものであれ、知的なものであれ、何かが欠けているという知覚があって、その空隙を埋める近似の類比物への探索が始められる」というふうに。また「人々や事物や概念を、知覚的に混ぜるか、分けるかという問題は、アナロジーのヴィジュアルな部分に真にかかわっている」というふうに。そして「アナロジーにおいては、知覚(perception)と了解(comprehension)とが同時におこる」。こうして結論が「引き延ばされた未生(delayed not-yet)を、もの言いたげな未満(allusive not-quite)としての中間へ!」なのである。

おまけで、もう一声。「メタフォリックス(metaphorics)としてのアナロジーという方法は、統合されたイマジスティクス(imagistics)としての修辞学的構築に与っておおいに力あるはずである」。

(14)バーバラ・スタフォードは一九四一年にウィーンに生まれて、アメリカに渡ってノースウェスタン大学とシカゴ大学で哲学・比較文学の修士と博士を取得した。その彼女が一挙に変貌し、飛躍したのは、十九世紀初頭のオランダの美学者ユンベール・ド・シュペルヴィルと逢着してからで、これがデビュー作の『象徴と神話』(未訳)に結実した。その後の著書はすでに文中で紹介した。

スタフォードの著書にはいずれもアーリーモダンの図版と現代アートの図版とが夥しく収録されていて(『ボディ・クリティシズム』には二〇〇点をこえる図版がひしめく)、それがみごとに立体交差しているのだが、今夜はそちらのほうのお手並みは割愛した。図版を見くらべていただくしかない。

スタフォードに関連して読んでおきたい本はたくさんあるが、まずは高山宏の『終末のオルガノン』(作品社)、『表象の芸術工学』(工作舎)が必読だ。ほかにはジョン・ノイバウアーの『アルス・コンビナトリア』(ありな書房)、田中純の『アビ・ヴァールブルク 記憶の迷宮』(青土社)、マリオ・プラーツ『記憶の女神ムネモシュネ』(美術出版社)などがいい。新人文学の入口がわかる。それが気にいったらスタフォードや高山宏が引用している本を片っ端から見ることだ。

なお、認知科学ではまだまだアナロジーの研究が突出してこないのだが、不充分ながら一応の成果はキース・ホリオークとポール・サガードの『アナロジーの力』(新曜社)にあらわれている。