父の先見

脱中心化以後のコントロールはいかに作動するのか

人文書院 2017

Alexander R. Galloway

Protocol - How Control Exists after Decentralization 2004

[訳]北野圭介 翻訳協力:松谷容作・増田展大・大崎智史

装幀:上野かおる

コンピュータは深いところでテキストから成り立っている。コンピュータがテキストで成立しているのは、コンピュータがコード・プログラムで作動するからだ。テキストは機械語によるソースコードで綴られる。デジタル・コンピュータは0と1のバイナリーなソースコードになる。

機械語としては何種類ものプログラミング言語が用意されてきた(2008年の時点で8152種)。機械語は自然言語にくらべると、もっぱらシンタックスの整合性を重視して、セマンティクスやコンテキストをほぼ配慮しない。プログラミング言語は機械に作業指示を言い聞かせるものだから、チューリング完全(チューリング・マシンの要請に忠実)であること、それだけが最大の規則になっている。それはソースコードが参照する標準ライブラリにも適用される。

プログラミング言語によって綴られたプログラムの役割は、コンピュータに計算をさせ、アルゴリズムを実行させることにある。そのための言葉がソースコードだが、ソースコード自体は自分を理解はできない(自己言及しない)。そのかわりアセンブラ、コンパイラ、インタプリタなどがプログラミング言語の処理系として控えることで、互いの一貫性を補助する。

こうして、コンピュータのテキスト性は万能ではないが、それなりにきわめて雄弁な体系をつくっていった。その成り立ち方を見て、かつて『グラモフォン・フィルム・タイプライター』(ちくま学芸文庫)で話題を撒いたフリードリヒ・キットラー(529夜)は、「今日の社会文化を把握するには、少なくとも一つの自然言語と一つのコンピュータ言語とを理解しなければならない」と書いた。まさにそうなった。

1964年8月、ランド研究所のポール・バランはコンピュータをネットワーク化するアイディアを思いついた。パケット・スイッチング(パケット交換方式)という技術によるもので、5年後にアメリカ国防総省の高等研究計画局(ARPA)のアーパネットとして共用された。

そのための識別符号はスタンフォード研究所で一括管理され、83年にはポール・モカペトリスが識別符号の脱中心化を試みたドメインネーム・システムを考案した。DNSという。これによって、それぞれのコンピュータがゲートウェイと呼ばれたパケット交換のためのコンピュータでつながっていった。DNSはすこぶる有能で、雄弁だった。

DNSを介したネットワークがしだいに広がるにつれ、コンピュータ・マシンのほうも画期的な改良がすすんでパーソナル化が可能になり、そこへカリフォルニア大学バークレー校の技術研究者たちによってBSD(Berkeley Software Distribution)が工夫されると、これがUNIXのOSに組み込まれて一挙に人気をえた。

80年代に入ると、TCP(Transmission Control Protocol)とIP(Internet Protocol)が組み合わさってTCP/IPとしてUNIXのサーバに入れられ、インターネットの標準的な通信手順となった。ウィスコンシン大学のローレンス・ランドウェバーの発案で、81年にできたときはCSNETという小さなネットワークが動いた。

IPは複数のネットワークをつなぎあわせて相互の通信を可能にするプロトコルで、TCPがそのIPの基盤の上でIPネットワーク上の2点間の通信を可能にしたのである。

これらをブッキングしたTCP/IPは遍在的なネット接続をまたたくまにスムーズにし、かつそれを安価に提供できるようにした。

88年、アメリカ国防総省はTCP/IPによる基幹回線の管理権を全米科学財団へ移管し、95年にはその管理権を民間企業に委譲した。こうして最初のインターネット・ユーザー2400万人が登場したのである。電子メールが生まれ、メーリングリストが登場し、掲示板システムが動きだした。

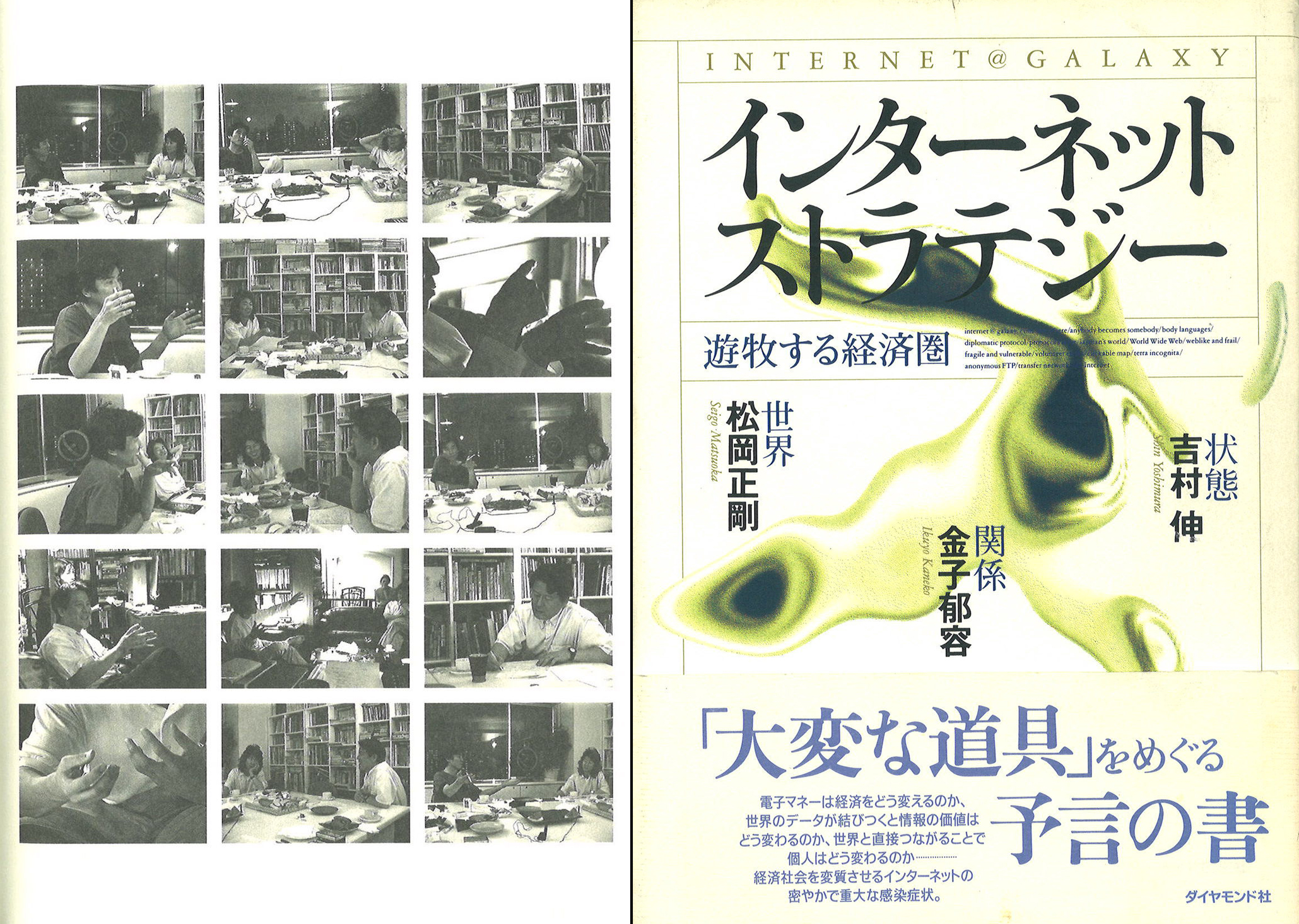

90年代は「失われた10年」であったが、インターネットという驚くべき事態を出現させたのだった。ぼくはIIJ(インターネットイニシアティブ・ジャパン)の吉村伸と金子郁容と語らって『インターネットストラテジー』(ダイヤモンド社)を上梓した。1995年のことだ。

相互にネットワークされたコンピュータを活用するにあたって、その使い勝手の核心を握っているのがプロトコル(protocol)である。

もともとは古代ギリシアでパピルスに編集された書き物の1枚目をプロトコロン(protokollon)と呼び、その書き物の内容を記す役割をもつページをさしていた。その後、草稿、議事録、議定書などもプロトコルと呼ばれ、やがて会議や外交のときのコミュニケーション手続きも(外交場面でのしゃべりも)、また軍事的取り引きも、プロトコルと言われるようになった。プロト(ギリシア語protoa)は「最初の」、コル(kolla)は「糊」という意味をもつ。

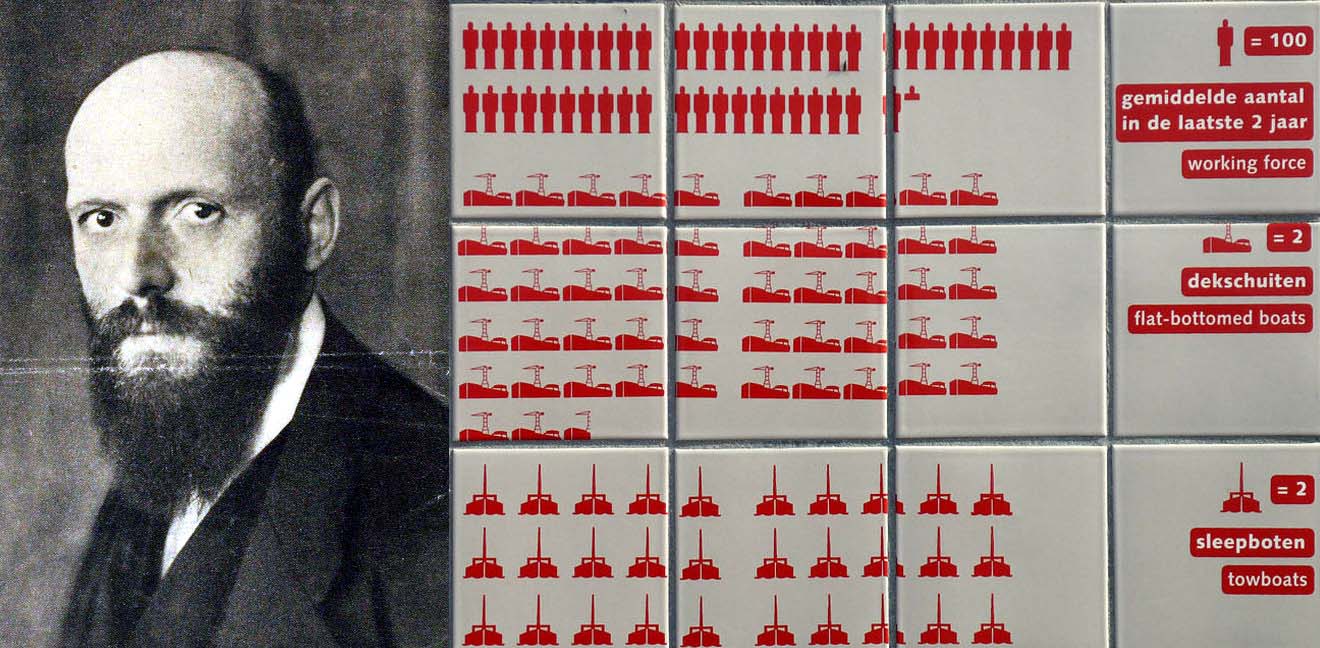

このプロトコルを認知や認識の手続き用語に理念的に高めたのは、ウィーン学団のオットー・ノイラートである。ノイラートは1932年の論文「プロトコル命題」を書いて、誰もがコミュニケーションできるための記号体系や通信体系があるべきだと主張した。

ノイラートは数学を専門にしていたこと、最初の妻が盲目であったこと、ライプツィヒで戦争経済博物館(のちの社会経済博物館)の館長をしていたことなどが相俟って、なんとか集約的なコミュニケーション規約をつくりたかった。その思いはデザイナーのゲルト・アルンツとともに開発したアイソタイプ(一種のピクトグラム)にも結実した。ノイラートの論考はドイツ語のままのものが多いけれど、そのひとつ「プロトコル命題」(=プロトコル言明)は、坂本百大編の『現代哲学基本論文集』Ⅰ(勁草書房)で読める。

ノイラートの発案からずいぶんたって、このようなプロトコルの考え方が汎用的システム化された。それがインターネットなのである。

インターネットのプロトコルの種子のあれこれは、最初のうちはRFC(Request For Comments)というドキュメントに書き込まれたものだった。RFCはインターネットの大半の通信手続きを統御(govern)するものすべてをドキュメントして、第一資料集にまとめたのがきっかけで生まれ、のちのちまでRFCドキュメントとして汎用されることになった。

1990年12月20日、CERN(欧州原子核研究機構)にいたティム・バーナーズ=リーは世界初のハイパーテキストを操作できるページを公開した。わずか数十人、数百人のための公開ページだったけれど、これがWWW(World Wide Web)の誕生となった。すなわち「ウェブ」のお目見えだ。

インターネット上のドキュメント情報をことごとくハイパーテキスト状態にするという発想は、すでにヴァネヴァー・ブッシュの1945年の「メメックス」(Memex)構想と60年代のテッド・ネルソンの「ザナドゥ」計画(ハイパーテキスト構想)に端を発していたのだが、これをURLとHTTPとHTMLによる一括の手続き(プロトコル)で進行できるようにしたのは、バーナーズ=リーとその開発作業を手助けしたロバート・カイリューのひらめきと異能による。

URL(Uniform Resouce Locater)はウェブ上のリソースを参照するための統一識別子のこと、HTTP(Hypertext Transfer Protocol)はブラウザーとサーバの通信方法を指定したプロトコルのこと、HTML(Hypertext Markup Language)はハイパーテキストの文書構造と内容に関するプロトコルのことである。

ウェブはこれらを、ほぼ同時期に開発したウェブブラウザーによって縦横に操作できるようにした。マーク・アンドリーセンのブラウザー「モザイク」やジム・クラークとアンドリーセンが開発した「ネスケ」(ネットスケープ)がその役割を受け持った。

ウェブの登場はインターネットを劇的に進化させた。ここについに、ドゥルーズ=ガタリ(1082夜)の『千のプラトー』のリゾームのように「自立しながらも分散しつづけるネットワークの網み目」ができあがってきた。いや、そのように見えた。しかし分散ネットワークとしてのインターネットは、実はリゾームそのものではなかった。階層をもったリゾームだった。それなのにリゾームっぽくふるまった。なぜ、そう見えるのか。

インターネットが抱えたプロトコルは、二つの向かい合ったマシナリーな技能の矛盾した状態にもとづいて作動していた。一方は制御の地点を自立した端末へ分散化させ(これをTCP/IPが担う)、他方は厳密に規定された複数の秩序形成へと制御を集中化させる(こちらをDNSが担う)。このTCP/IPとDNSが矛盾しあうようでいて相互補完される「互いに向きあったプロトコル」であることが、インターネットをリゾームっぽいしくみに見せるのだ。

こうしてインターネットの「脱中心化」(decentralization)、あるいは擬似リゾーム化がおこっていった。みごとなものだ。感心する。

多少、説明をしておくと、階層リゾーム的なネットワークの「つなぎ」の形状は日々刻々変化する。

A地点からB地点へのルートはいつも同じ経路になっているとはかぎらない。けれどもインターネットはその個別的な「ちがい」を緩く解消できるようにした。IPがもつ①ルーティング(経路選定化)と②フラグメンテーション(断片化)という巧妙な抱握性によって、細かい経路の「ちがい」をラフに解消できるように補った。

IPはデータグラムというかっこうをとって、届け先にこれを運ぶ役割をもつ。二つのことが可能になった。①IPはデータの届け先を「ホッピング」によって分散可能にし、シークエンシャルなルーティングができるようにした。②断片化のためにはメッセージが送信される前に、いくつかの小さなパケットに断片化ないしは分解するようにした。パケットは別々に送信されるのだが、のちに集められオリジナル・メッセージが再現されるようにしたわけだ。

この二つの仕事がとんちんかんにならないために、ユーザーのコンピュータをIPアドレスで管理し、モニカ(アクセス識別子)を用いてネーム・レゾリューション(名前による解決)を支援しているのがDNSである。DNSは非リゾーム的な複合ツリー構造でできている。これを外から見た状態がいわゆる「ドットコム」だ。

かくて、インターネットは次のような7つの層によるプロトコルのつながりによって、開放的に、かつ階層的にリゾーム化されることになったのである。すなわち、第1層「物理層」、第2層「データリンク層」、第3層「ネットワーク層」、第4層「トランスポート層」、第5層「セッション層」、第6層「プレゼンテーション層」、第7層「アプリケーション層」。ただし本書では、これらを「リンク層」「インターネット層」「トランスポーテション層」「アプリケーション層」という4つのレイヤーで整理する。まあ、どちらでもいいだろう。

インターネットがつくりあげたプロトコルは、いいかえればプロトコルがつくりだしたインターネットは、結果的には「領土化する構造」と「無秩序な分散作用」の両方の特質を包みこむことになった。

そのうえで、さまざまな価値観を副産物として生み出した。たとえば、①「ソースは隠す」ということだ。プロトコルは包装紙のように自身の内部を隠すのである。また、②「リンクを切るな」だ。404エラーはおこしてはならないのだ。それとともに③「リンクなしをなくせ」、および④「障壁は取り除け」になった。ネットは、どこであれ次の行き先をもつべきで、その諸メディア間に生じる平坦なコンティニュイティこそがネットの正体となったのである。

こうしたことから、⑤「解像度を上げる」、⑥「高速にする」、⑦「止めるな、止まるな」という、一般にユーザーに押し付ける技能が「売り」としての価値をもつようになった。これは実は技能というより「擬能」なのだろう。しかし、もうどうにもとまらない。出遅れたデッドメディア(ベータマックス、8トラック、コモドール64、アップルⅡ、フォートランなど)は次々に廃棄され、⑧「邪魔ものは去れ」ということになったのである。デファクトスタンダードの美名のもとに。

旧来のテキスト社会とは異なる重要な機能も加わり、新たな価値観を支えた。とくに⑨「フィードバック・ループを動かせる」、⑩「匿名ではあっても記述的であれ」、また⑪「映像回帰的であれ」は、インターネットを「生-権力」にするにあたって、大きな付加価値になっていった。このことは、映像理論のクリスチャン・メッツ、アンドレ・バザンらの見方がネットのありかたに与えた影響の大きさからも窺える。

本書はインターネットを脱中心化させたプロトコルと、そのプロトコルがもたらした社会思想をめぐって、はなはだ唯物論的で実在論的な解釈と議論を提供した本だった。

異才の学位論文の手直しによくありがちなように、意欲的だが論旨にくりかえしが多く、どの論旨の展開パラグラフにもちょっとした飛躍の可能性が秘められているのに、それらはたいていとばっちりの飛沫のような付け足しのような印象があるため、読後の統一感はない。しかし、全体としてはたいへん魅力的な様相を富ませていた。

著者のアレクサンダー・ギャロウェイは、デューク大学でフレデリック・ジェイムソンやマイケル・ハート(1029夜)の薫陶を受けた俊英で、デジタルメディアの研究、ポストモダン思想の検討、思弁的実在論の援用、カルチュラル・スタディーズの実践など、幅広い問題意識に貪欲にかかわっている。自身、しばしばアーティストとしてもソフト作品を発表している。

ギャロウェイが本書で意図したのは、プロトコルを発生させた分散型ネットワークは、ドゥルーズが言うように、管理=制御の社会形成において重要なダイアグラムになっているばずだろうが、実際にはどこにその根拠があるのかをさぐることだった。ギャロウェイはこのダイアグラムを、フーコー(545夜)が示唆した特権化されたメディアのなかに行き来する「生-政治」としても、またネグリ(1029夜)とハートの「帝国のありかた」からも、できるだけ同時に取り出したかったらしい。

ぼくにはそんなポストモダン思想に依拠したリクツを付けなくとも、インターネットの構造分析をひたすら思想化していったほうがずっとラディカルだと思うのだが、ギャロウェイはそうすることがお好みだったようだ。

ギャロウェイの議論でおもしろいのは、第3部「プロトコルの未来」のところである。まずハッキングの事情を注視した。

ぼくはかつて「フラック」(Phrack)というオンラインのハッカーマガジンをちらちら眺めておもしろがっていた時期があるのだが、ギャロウェイもそうだったようで、そこからマニュエル・カステル、ハキム・ベイ(1117夜参照、千夜千冊エディション『情報生命』参照)、トム・ピーターズらの「アドホクラシー」の主義主張に言及していた。アドホクラシーとは構造をほとんどもたない状態のことで、仕組み上は官僚主義と対置される。ちなみに「フラック」はフリーク、クラック、ハックをまぜまぜにした造語である。

ハッキングについては、ブルース・スターリング(62夜)が早くから「ハッキングとはコンピュータシステムがもつ最大級の潜在能力である」という有名な定義をしていた。スティーヴン・レヴィなどもこの定義に追随し、キャサリン・ヘイルズはデジタル信号そのものに多次元性が潜在していて、それが「明滅するシニフィアンとしてのハッキング」をもたらしているとさえ言った。

あたかもハッカーによってサイバーユートピアがつくられているかのようなのだ。ギャロウェイの師でもあるフレドリック・ジェイムソンも『未来の考古学』(作品社)などで、スターリングの主張にさらにさまざまなSF的想像力を加えて、どんなハッキングも想像力そのもののハッキングであろうという可能性を示した。

しかし、そもそもハッキングはリバースエンジニアリング(1754夜)がもたらした技能的魔術であって、そこには「コード」の現前性というものがあり、想像力だけでは如何ともしがたいものであるはずなのだ。しばしば危険な犯行をしてみせる名うてのハッカー、ケヴィン・ミトニックなども、ハッキングは「コードとプロトコルの理解」のためのものだと言い切った。

理解といえば、まさに理解だろう。ギャロウェイはその理解はプロ-プロトコル主義とでもいう理解だとみなしたが、そういう面もあるだろう。ぼくはぼくで、そこには「問・感・応・答・返」がサイクルするインターペレーション(interpellation)が派生しているとも見ている。

ハッキングに続いてギャロウェイが注視したのは、第6章にとりあげた「インターネットの戦術的メディア性」だった。わかりにくい用語だが、戦術的メディア性というのは、おとなしくはCAE(クリティカル・アート・アンサンブル)やヘアート・ローフィンクやリカルド・ドミンゲスが先駆したような社会変革的な活動をすることから、過激にはコンピュータ・ウイルスのような感染率の高い仕組みを考え出すことまで、いろいろ入る。

これは端的に言うのなら、プロトコルを法外な状態(hypertrophy)に駆り立てるようにすること、このことをどう見るかという議論だ。

すでにポール・ヴィリリオ(1064夜)は『情報戦争』のなかで、「インターネットはそれ自体のカタストロフィを含みこむ」と述べ、『コンピュータウイルス』の著者フレッド・コーエンは「コンピュータ・ウイルスはプログラムそれ自体のヴァージョンである」と書いた。感染するプログラムはれっきとしたプログラムであって、その感染力は自己複製するプログラミング・コードが内的必然にしてきたものなのである。

そんなことは言うまでもない。言うまでもないのだが、けれども少し面倒なのは、それならウイルスとスパムとアドウェアはどこで区別できるのかということだ。また、ウイルスに感染したシステムが壊れてもたらす被害が、たとえば病院に及んだとき、これをどのようにみなせばいいのかということだ。

コンピュータ・ウイルスは60年代のベル研やゼロックスのパロアルト研究所やMiTの技術開発者のメンバーたちが、俗に「コア戦争」と呼んでいたゲームを遊んでいたころすでに自動発生していた。

かれらは二つの自己複製するプログラムを互いに入れあって、システムリソースとしてどちらが勝ち残るかを愉しんでいた。ユニックスOSのケン・トンプソンは、「ぼくらは最も短い自己複製プログラムをつくることに夢中だった」と言い、クリーパーという自己複製プログラムを書いたA・K・デュードニーは当時すでにシステム荒らしを得意としていた。

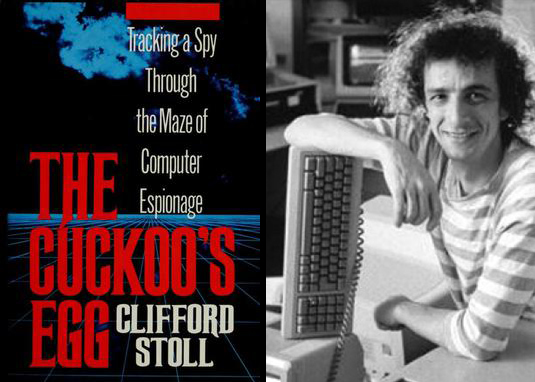

コンピュータの黎明期、ウイルスはコンピュータとともに生まれていたのである。まさに新型コロナウイルス(SARS−CoV−2)のもとにあたるRNAウイルスが生命誕生期に動いていたようなものだ。だから感染もごく初期から爆発していた。1988年、コーネル大学の大学院性ロバート・モリスがアーパネットら向けた電子メールワームは、6万台のコンピュータに侵入し、24時間以内にその1割を感染させた。翌年、バファローのラジオ局で技術管理の副主任をしていたクリフォード・ストールが書いた『カッコウはコンピュータに卵を産む』(草思社)が大ベストセラーになった。

このコンピュータに托卵するカッコウは当時はハッカーと誤称され、その扱いに“真のハッカー”たちから抗議が出るありさまだったが、しばらくしてサイバーテロという言葉が流行した。情報テロリズムが確立していったのだ。ちなみにクリフォードはのちに『インターネットはからっぽの洞窟』(草思社)を書いたけれど、たんなるネット社会の批評に終始した。

ハッキングやウイルスのばらまきは、サイバーテロとはかぎらない。組み合わさったバグともいえるし、インターネット・コードのもうひとつの自己実現ともいえるだろう。また誤配ということもある。プロトコルを「法外な状態」に駆り立てる現象は、このあとずっとなくなることはあるまい。

ギャロウェイが本書の最後に扱ったのは「サイバーフェミニズム」についてのことだ。カッコウがコンピュータに卵を産み付けるとすれば、そこはさしずめ女性器なのである。ギャロウェイはこう書いている、「サイバーフェミニズムそれ自体を、あるタイプのウィルス、つまりプロトコルの論理に沿ったいっそう巨大なネットワーク内のバグとして考えることは可能である」と。

オーストラリアのVNSマトリクスという反逆集団が「21世紀のサイバーフェミニスト宣言」を発表したのは90年代はじめのことだった。その後、フェイス・ワイルディングとCAEは「テクノロジーのジェンダー化」を謳い、サイバー・テクノロジーが男性原理に片寄ってきていることを批判した。サディ・プラントはプロトコルのフェミニゼーションを呼びかけた。

このような提案はわかりにくいところもあるだろうが、プロトコルが内包している「被交渉性」に着目するとき、サイバーフェミニズムの視点がものを言う。本書の中の議論としてはあまり充実してはいなかったけれど、何か大きな視点を投げかけているところでもあった。

さて、最後に日本の事情をちょっと覗いておく。ひとつには、『プロトコル』を翻訳した北野圭介をハブにギャロウェイの周辺をめぐる議論が活発化した。北野が編集構成した『マテリアル・セオリーズ』(人文書院)は、毛利嘉孝のポストメディア研究会と北野が立ち上げた動態論的メディア研究会のメンバーが合同して『プロトコル』以降の議論を検討した。

新たな唯物哲学の地平に向けておもしろい議論が提出されてはいたが、総じては狭いところをまわっているような印象だった。北野の『制御と社会』(人文書院)、伊藤守の『情動の権力』(せりか書房)のあとの議論、清水知子のジュディス・バトラーやダナ・ハラウェイ(1140夜)などを踏まえたサイバーフェミニズムの議論などが、もっと聞きたかった。

もうひとつは、千葉雅也がギャロウェイとの対話書簡を通じて広げていった展望である。詳しくは千葉の対談集『思弁的実在論と現代について』(青土社)などが踊り場になっているので、この踊り場にギャロウェイの背後にいるだろうセールやアガンベン(1324夜)から、メイヤスーやオブジェクト指向論の新たな読み解きが加わっていくといいと思うのだが、その後の進捗はまだ見えていないような気がする。

以上、勝手な感想ばかり書いたけれど、正直なところをいうと、ギャロウェイの提起は提起そのものが途中からポスト現代思想にかまけすぎたなというふうに思えたし、日本の議論はそのかまけすぎたほうにばかりかまけて、ギャロウェイのインターネット・プロトコロル論の技術哲学面を看過してしまったように思えた。ここでは触れなかったけど、日本の現代思想にはファイヤーアーベントやハキム・ベイが欠落しすぎているのではないか。また、サイバーパンクやアヴァン・ポップが不足しているのではないか。

⊕『プロトコル-脱中心化以後のコントロールはいかに作動するのか』⊕

∈ 著者:アレクサンダー・R・ギャロウェイ

∈ 訳者:北野圭介

∈ 発行者:渡辺博史

∈ 発行所:人文書院

∈ 印刷:創栄図書印刷株式会社

∈ 発行:2017年8月30日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 第1部 脱中心化以後、、コントロールはどのように作動しているのか

∈ 第1章 物理的メディア

∈ 第2章 形式

∈ 第3章 権力

∈ 第2部 プロトコルをめぐるいくつかの失策

∈ 第4章 制度化

∈ 第3部 プロトコルの未来

∈ 第5章 ハッキング

∈ 第6章 戦術的メディア

∈ 第7章 インターネットアート

⊕ 著者略歴 ⊕

アレクサンダー・R・ギャロウェイ

1974年生まれ。ニューヨーク大学メディア・文化・コミュニケーション学部准教授。哲学者、プログラマー、アーティスト。哲学、メディア理論、現代アート、映像、ビデオゲームについての著作がある。主な著作はGaming: Essays on Algorithmic Culture(University of Minnesota Press, 2006)、The Interface Effect(Polity, 2012)、Laruelle: Against the Digital(University of Minnesota Press, 2014)。日本語で読めるものとして、「権威(オーソリティ)の問題 思弁的実在論から出発して」(千葉雅也との対談、小倉拓也、千葉雅也訳、『現代思想』2016年1月)がある。

⊕ 訳者略歴 ⊕

北野 圭介(きたの けいすけ)

1963年生まれ。ニューヨーク大学大学院映画研究科博士課程中途退学。ニューヨーク大学教員、新潟大学人文学部助教授を経て、現在、立命館大学映像学部教授。専門は映画・映像理論、社会理論。2012年9月から2013年3月まで、ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ客員研究員を務めた。著書に『ハリウッド100年史講義 夢の工場から夢の王国へ』(平凡社新書、2001年)、『日本映画はアメリカでどう観られてきたか』(平凡社新書、 2005年)、『大人のための「ローマの休日」講義 オードリーはなぜベスパに乗るのか』(平凡社新書、2007年)、『映像論序説 〈デジタル/アナログ〉を越えて』(人文書院、2009年)、『制御と社会 欲望と権力のテクノロジー』(人文書院、2014年)。