父の先見

講談社現代新書 2001/2007

編集:田中浩史 協力:山本充・太田克史

装幀:杉浦康平・中島英樹

何の寄与もしていないけれど、東浩紀の「ゲンロン」活動を遠くから見守っているつもりだ。こんなことを言うのは口はばったいが、どんなアカデミーにも組織にも属さないで編集工学をなんとか育もうとしてきたぼくからすると、東くんのこれまでの思想活動がゲンロンにさしかかってきたことに、岡目八目の贔屓筋のような気持ちで応援したくなる。

東くんの活動をちゃんと追ってきたわけではないし、本人と話しこんだこともない。ただ、論壇で東くんが毀誉褒貶されるのを横目で見ていて、それは諸君の読み方が違うだろう、既存学術すぎるだろう、ポストモダンに留まりすぎだろう、彼はそんなことを言いたくて書いたのではないだろうとずっと思ってきた。

だいたいデリダを論じたデビュー著書の『存在論的、郵便的』(新潮社)にしてから、デリダは出汁に使ったのであって、デリダ思想の展開がおもしろいわけではなく、デリダの出汁を「おつゆ」にしてポストモダン現象を拡張解釈していく手際のほうに、ぼくは注目したものだ。

そう思っていたら一九九九年に『郵便的不安たち』(朝日新聞社)でポストモダン論がオタク文化とないまぜになり、ついで二一世紀最初の冬の『動物化するポストモダン』ではアウラ(現存在性)を失って動物化するオタクの意識を「データベース消費」という別の「おつゆ」に転位させて解読していることを見て、そうそう、東くんはこういうつもりだったんだよねと納得した。

けれども論壇は、彼がポストモダンの概念装置を活用してオタクを分析したと評価した。おいおい、それが違うのだ。話は逆だ。彼はオタクの意識によってポストモダンの硬直(「おつゆ」が「おつゆ」でなくなってきた→リキッドではなくなった)を、変更もしくは更新することを試みたはずなのだ。

もっとも東くんにも、頑固なところや余計に正当化をはかるところがある(誰もがそうだが)。彼はしばしばデリディアン(デリダ主義者)を自称するが、本人の構想力や表現力はどちらかというとガタリの「分裂分析」のセンスに近く、それが適度な誤配の確率を伴ってフラジャイルにもフラクタルにもなっているからおもしろいのであって、あまりデリダを持ち出さなくてもいいのではないかと、こっそり耳打ちしたくなる。

二一世紀になって、そういう東浩紀が「網状」化していったことは好ましく見えた。「あえて」よりも「ついで」のパフォーマンスを次々に編集していこうというのだろう。詳しい事情は知らないが、メールマガジン「網状言論」を発信したり、情報技術社会に踏みこんで「ised」を立ち上げたり、二〇〇六年前後はシンクタンクや企業を相手の仕事をしたようだった。

この手の仕事は、発注元は当初の依頼のときはたいていキラキラと薔薇色のそぶりを見せるのだが、実際には担当者が長い責任をとれるものでなく、すぐに組織は歪んだ顔を見せる。PLやBSやコンプライアンスにひっかかる仕事は、三年半ほどすると必ずや揺り戻しがおこるのだ。だから思想色に染まった仕事の進捗はとてもむつかしい。必ずやそうであったろうに、怯まずよく続けたものだ。きっと鈴木健くんなどが協力したのだろうと想像する。

そもそも思想というものは、時代や語り相手によってワインディングするだけでなく、どんな乗り物にのるかによって変化する。メディアによって、発表する場によって、コラボレーターの才能によって、縛りもかかるし重圧もかかる。先方は「あえて」だが、こちらは「ついで」なのである。しかし、そもそもグーテンベルクの銀河系(またその拡張系の一端)に乗るとはそういう「ついで」のことなのである。

だからお仕着せのメディアに対応するだけでは、多くの思想形成者は半分くらいが翼をもがれていかざるをえない。それならむしろ、ステファヌ・マラルメや宮武外骨や手塚治虫のように、また多くのインディーズのように、自分自身が仲間たちと独自のメディアをつくるべきなのだ。

テレビなどにはあまり乗らないほうがいい。テレビはドキュメンタリーとスポーツ中継を別にすると、「思想の発現」には合わないメディアだ。難解度や複雑性が発揮する色気が、あのメディアにはない。もちろん新聞にもすっかりなくなっているし、残念ながら大学にも色気がなくなった。

二〇〇七年に『動物化するポストモダン』の続篇にあたる『ゲーム的リアリズムの誕生』が上梓された。これはライトノベルを採り上げて、前著より出来がよく、切れもよく、日本のオタクにとんちんかんなぼくも整理がついた。ただ後半は美少女ゲームやキャラクター小説などの具体例に突っ込みすぎて、その解釈に繰り返しが多くなった。

二〇一〇年代に向かっては、網状化のストリームを試みる動きがガタリふうの「思想地図」というプレゼンテーションの提示へ、ついでは啓蒙ルソーを借りての『一般意志2・0』(講談社)の提示に向かった。そこにはSNSとの相互乗り入れの可能性が模索されていた。拡張グーテンベルクを怖れないところは、これまでの日本の思想家にはない特色で、これまた好ましかった。

『一般意志2・0』は消費社会と情報社会が重畳化していったときの社会意志のありかたを問うたもので、ルソーの「憐れみ」とリチャード・ローティの「アイロニー」を持ち出したところがおもしろく、もしもSNS(とくにツイッター的なるもの)がこの方向に向かうものになるのなら、さまざまな可能性が取り戻せると感じさせた。

しかし、実際のその後のSNSはそんなふうには発展していない。東くんはがっかりするだろうけれど(津田大介くんも)、世の中の趨勢はそんなもので(とくにGAFAにもとづく文化現象は)、ネットメディアが変革されないからといって、あまり気にしないほうがいい。それより、ここでローティと遊んでいたのが嬉しかった。東くんはハーバーマスやロールズやクリプキと取り組むより、おそらくはローティやロバート・ノージックやイアン・ハッキングと、あるいはロバート・シャピロあたりと遊ぶほうがずっとお似合いなのである。

もっと本格的に突っ込むなら、やっぱりホワイトヘッドか、コンセプチュアルには「コンティンジェンシー」(偶有性、別様の可能性)の意味をもっと精緻に、もっとダイナミックにすることだろう。それにはルーマンのダブル・コンティンジェンシーの大幅な組み替えが必要だけれど、彼と周辺のスタッフならできそうなことだ。

その後、東くんは合同会社コンテクチュアズから株式会社ゲンロンへ、さらにそのメディア化に向かったようだ。たんにウェブ化していったのではなく、そこに「郵便性」という面倒を保持したままの「手続きを伴うメディエーション」を意図していたようなので、安心した。五反田のゲンロン・カフェも動き出した。カフェにはぼくも一度呼ばれて座談を歓しんだ。

以上が前置きである。

では、今夜の千夜千冊の眼目である『動物化するポストモダン』とその続篇の『ゲーム的リアリズムの誕生』が主張しているところを要約しておこう。二〇〇一年と二〇〇七年の著述なので、現在からするとトレンドの例示や言葉づかいにズレはあるが、考え方はいまなお通じると思われる。

議論されているのはオタク系文化のことだ。『動物化』には当時から「オタクから見た日本社会」というサブタイトルがついていた。オタクは「コミック、アニメ、ゲーム、パーソナル・コンピュータ、SF、特撮、フィギュアそのほか、たがいに深く結びついた一群のサブカルチャーに耽溺する人々の総称である」と説明される。

東が見るところ、オタク系文化の担い手は若者とはかぎらない。むしろこの文化を主要消費しているのは五〇年代後半から六〇年代前半に生まれた世代なのである。便宜的には、①《宇宙戦艦ヤマト》や《機動戦士ガンダム》を十代で見た第一世代、②七〇年前後に生まれて先行世代がつくりあげたオタク系文化を十代で享受した第二世代、③八〇年前後生まれで《新世紀エヴァンゲリオン》ブームを中高生で受けた第三世代、というふうに分かれる。

ただ一九八八年から翌年にかけて宮崎勤がおこした連続幼女誘拐殺人事件の報道によって、オタク青年は非社会的で倒錯的な趣向をもつとされ、オタクという言い方そのものに差別表現が滲むようになった。そのため九六年に岡田斗司夫が書いた『オタク学入門』(太田出版→新潮文庫)では、この差別感を払拭するための解説がやや過剰なまでに強くなされた。

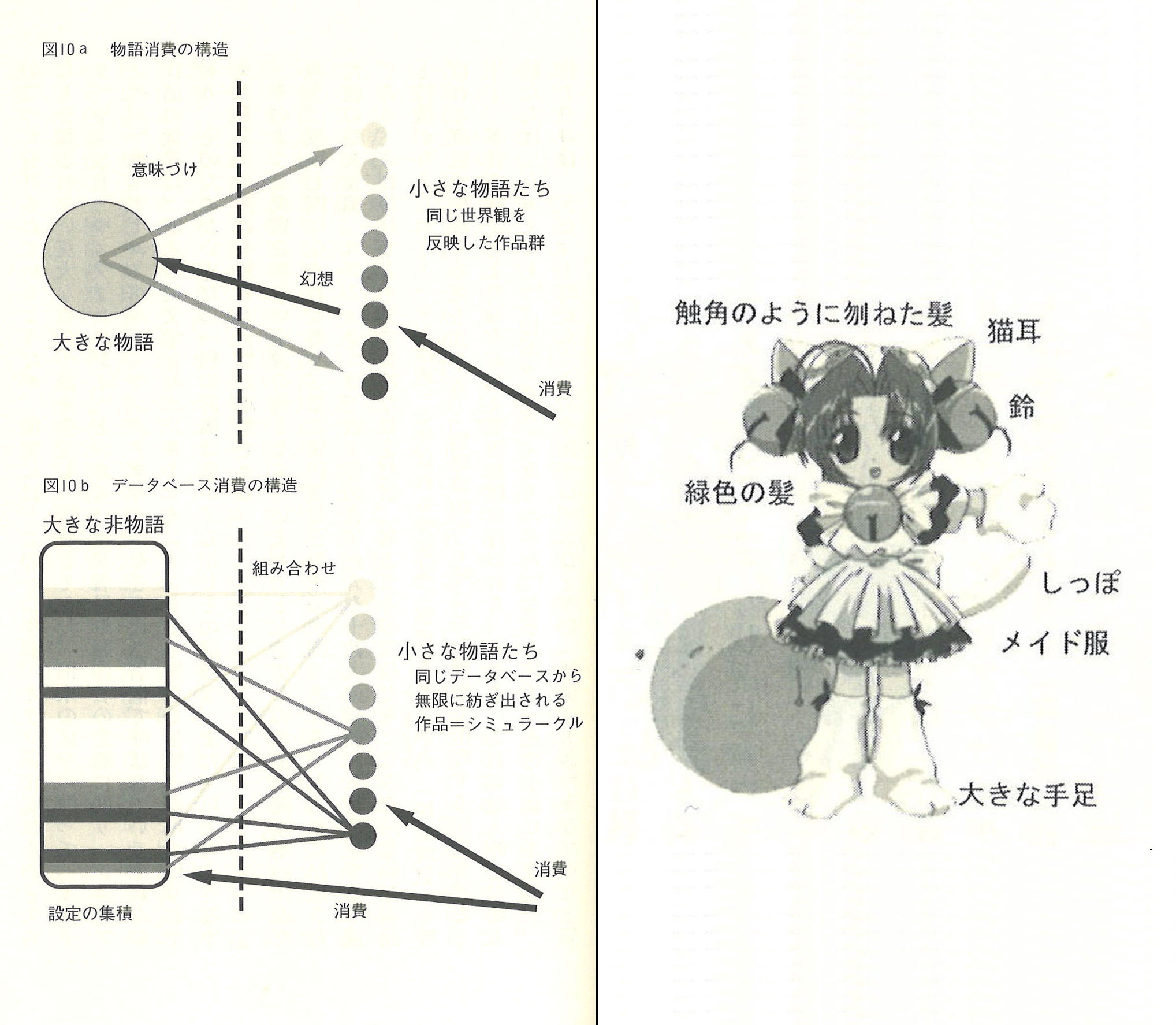

『動物化』が前提にしている社会意識の動向は、①ポストモダン社会では「大きな物語」が縮退している、②そのぶんシミュラークル(擬似的世界観とその断片)がやたら多様に広がっている、③そのため多くの消費人間は欲望に対して「動物化」(コジェーヴの用語)をおこし、つねに新たなスノッブ(オタク的コモディティの消費)を求めるようになっている、というものだ。

こういう動向が進むなか、オタクは何をもってどんな傾向を見せたのか。東が鮮やかに取り出してみせた論点は、ひとつには、オタクたちがマンガやアニメやライトノベルなどの作品を、物語として読むのではなくその構成アイテムを次々に消費しているということだ。そうなっていったのは、オタク系が自分たちの意識に共通して想定されているデータベースのような機能(情報エントロピーが捨てられていく海のような機能)に依拠しているからで、したがってかれらは物語を「読んでいる」のではなく「データベース消費」をしているのではないか、このことは社会にそのデータベースで語れる仮想社会を次々に溜めさせていることになっているのではないかということだった。

もうひとつは、オタク系文化は巷間言われているような(産業界が応援しそうな)クール・ジャパン的な「日本化」をおこしているように見えるのだが、それは歴史的な「真水の日本」にめざめたからではなく、つまり近代以前の日本と素朴に連続しているのではなく、むしろそのような連続性を壊滅させた戦後のアメリカがもたらした欲望消費社会の介入が媒介になったせいではないかというものだ。

オタク系文化を牽引した代表に、アーティストの村上隆がいる。フィギュアやマンガ的キャラクターをたいそうポップな日本画にしていった。村上は、七〇年代にアニメーターの金田伊功がつくりあげた画面構成に狩野山雪や曽我蕭白に通じる大胆な奇想が躍如し、九〇年代の原型師ボーメや谷明が先導したフィギュアには、極上の仏像彫刻のよさが再来していると見た。

また、当時の高橋留美子のマンガ『うる星やつら』には日本民俗学的なアイテムとSFファンタジーが混淆したような作風が目立ったし、九六年の佐藤竜雄のTVアニメ《機動戦艦ナデシコ》には日本の社会文化のミラーリングとでもいうべきものがそこそこ目立っていた。

大塚英志は『物語消費論』で、オタク系が好む「二次創作」(原作を読み替えて制作されるゲームやフィギュア)は、歌舞伎や文楽の「世界定め」や「趣向」の設定に似ていると指摘した。オタク系作品には日本的なイメージが復活しているのだ。

こうした傾向に関する指摘は、あたかもオタク系文化が「日本志向」をして、まさにクール・ジャパンの知財が動いているかのように感じさせるのだが、東はそこに待ったをかけた。オタクと日本文化とのあいだにはアメリカが挟まっているのではないか、オタク系文化はアメリカ的な消費文化をいかに「国産化」するかということではなかったのかと言ったのだ。このこと、最近の例でいえば、たとえば映画《るろうに剣心》が描いているのは実はハリウッド的な幕末維新なのだと見ると、とてもわかりやすい。

『ゲーム的』のほうは、これまで「文学」として採り上げられてこなかった西尾維新や清涼院流水らのライトノベルやキャラクター小説を正面に見据えて、このような流れにひそむ「オタク的意図」の解読を試みた一冊だ。さきにも書いたようによくまとまっていて(コクがあって)、切れがある。

二〇〇三年に谷川流の『涼宮ハルヒの憂鬱』(角川スニーカー文庫)が発表され、二〇〇五年にツガノガクによってマンガ化された。翌年にアニメ化されるとベストセラーに躍り出て、二〇〇七年にはシリーズ四〇〇万部をこえたということがおこった(二〇一七年では世界で累計二〇〇〇万部になった)。

こういうお化けのような状況が、ライトノベル→マンガ→アニメ回路を通すと、どうして生まれていくのか。ぼくはただ呆然と眺めていたけれど、次のように説明できるようだ。

今日のライトノベル・ブームをつくったのは、よく知られているように、一九八八年に発刊開始された角川スニーカー文庫と富士見ファンタジア文庫だった。『蓬莱学園』シリーズの作家の新城カズマは『ライトノベル「超」入門』(ソフトバンク新書)で、神坂一が『スレイヤーズ!』を出版した一九九〇年を狭義のライトノベル元年だとした。いまではラノベと略称される。

ラノベの特色は、新城によれば「ドラマの結論から人物が規定されるのではなく、キャラクターの性質がドラマ(の可能性の束)に優先していく」というところにあり、そのためラノベの本にはキャラクターのイラストやマンガが派手に描かれる。そういうキャラ絵のアマやプロもわんさといる。『涼宮ハルヒの憂鬱』では、語りのキョン、変人美少女でSOS団長のハルヒ、ヒューマノイド・インターフェースの長門有希、未来人らしい朝比奈みくる、超能力者の古泉一樹らが、キャラクターとして並ぶ。

ラノベはこうしたキャラクターをめぐる「正体」の描写とその「変容」ぐあいの開示で進む。だからラノベは「物語の媒体」ではなく「キャラクターの媒体」なのである。こういうラノベを東は「キャラクターのデータベースを環境として書かれた小説」だとみなしたのだ。この環境とは、作品と作品のあいだに拡がる「仮想の環境」のことで、ここに四〇〇万部が流れこんだのだった。

一方、大塚英志はマンガやラノベが拡張していった環境は、「マンガ・アニメ的リアリズム」というもので埋められていると見た。大半の小説は現実を写生しているのだが、マンガやラノベは「アニメやコミックという世界の中に存在する虚構」を写生していると見たのだ。

このことは、新井素子が「私は『ルパン三世』の活字版を書きたい」と思ったときから始まっていたと、大塚は分析した。ぼくは、いとうせいこうがゲーム少年たちの異様な想像力を描いた『ノーライフキング』(一九八八年の作品)で、「ぼくは今、いつ死んでしまうかわからないリアルなハーフライフです」と書いたときからも始まっていたようにも思うが、きっとこういうシンクロはいろいろなところでおこっていたにちがいない。それらはいつしかオタクのデータベースに、いわば“クラウド化”されていたわけである。

新井素子以外にも、先行していたものはいろいろある。吉本隆明が「ポップ文学」と名付けた村上龍・村上春樹・高橋源一郎・島田雅彦・吉本ばななは、みんな先行者だろう。東も『ゲーム的』のなかで、そのポップ文学やJ文学が、阿部和重の作風の変化、仲俣暁生の小説や言説、吉田修一・保坂和志・綿矢りさの登場などによって、よりゲーム的になっていったことを解説している。

このように見ていくと、こういうことは最近始まったことではなく、『デカメロン』や『若きウェルテルの悩み』や『レ・ミゼラブル』や『ライ麦畑でつかまえて』のころから、ずっとおこっていたのではないかという気もする。

そうだとしたら神話や説話が文学作品になり、民衆に受け入れられ、それが芝居になったり浮世絵や羽子板になり、また映画やテレビドラマになったりしたのは、「ライトノベル→マンガ→アニメ回路」とどこが違うのか。「ゲーム的リアリズム」(東)や「マンガ・アニメ的リアリズム」(大塚)とどこが違うのか。

おそらく、かなり違うのだ。たしかに『レ・ミゼラブル』は小説・戯曲・舞台・映画になり、ときにはミュージカル化やマンガ化もされ、まさにメディアを変えて流出してきたのだが、そこには受け手側がつくりだす双方向性がない。作品は読者や観客によって形を変えて集団消費されているけれど、読者はつながるわけではなく、つながる回路にもなっていない。

ラノベ回路にも当初の原作があることは同じだが、そこから原作の変奏や編集や二次創作がおこる。とくに物語のストーリーやプロットを離れてキャラクターに反応する独特の回路が想定されていく。また、ふつうの文学ではその物語が外側(物語の外側)で共有されることはない。ときに『星の王子さま』のように公園化したりミュージアム化されることはあったとしても、そのユーザーが物語の外で、寄って集ってキャラクターを蕩尽することはない。そして、この出来事を共有してみせたのがオタクだったのである。ときにコスプレをしてでもキャラクターになりたくなるオタクたちなのだ。

ラノベ回路では従来の「文学」がもたらしてきたものとはかなり異なる事態が出来していると言わざるをえなかったのだ。これはいったい何がおこったということなのだろうか。「誤配」がおこったのだ。誤配による連携が生じていたのだった。

いま、ぼくの机の上には「ゲンロン」の〇号から一〇号までがちょっと歯抜けで積んである。〇号が東が単独執筆した「観光客の哲学」で、以降、「現代日本の批評」「慰霊の空間」「ロシア現代思想」「幽霊的身体」「ゲームの時代」などと続く。特集的なので雑誌に見えるが、従来の雑誌ではなく、思想誌とも同人誌ともいえない。ウェブの「ゲンロンβ」も配信されている。

これらはいったい何なのかといえば「ゲンロンという現象」なのだ。友の会もあるらしい。なんだかとても懐かしい。

かつて「遊」を編集していたころ、ぼくは「遊」が流出したり陥入されたり、外部化されたり飛び地化されることを夢想していたことがある。学校化や寺院化がおこってもいいと思っていた。そのごくごく一部は各地の「遊会」として、田中泯のハイパーダンスとして、「遊塾」として、ダイアリーの発刊などとして実現されたが、母体の経営難からぼくがスピンアウトすることになって、中途半端におわった。そこそこ苦くて甘い体験である。

いまゲンロン現象に接していると、ぼくの挫折をはるかに超えた何かを推進しつつあるように見える。ただ、それらが「オタクによるデータベース消費」に向かいすぎないことを願っている。「オタクによるデータベース消費」は東くんが与り知らぬところで別様の可能性として、コンティンジェントにおこっていったほうがいい。あるいはデータベースのシステムが食べ尽していって、システムが腹を壊していったほうがいい。それをまちがっても、AIなどが助けないほうがいい。

⊕『動物化するポストモダン-オタクから日本社会』⊕

∈ 著者:東浩紀

∈ 発行者:野間佐知子

∈ 発行元:株式会社講談社

∈ 装丁:杉浦康平+佐藤篤司

∈ 印刷所:凸版印刷株式会社

∈ 製本所:株式会社大進堂

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 第1章 オタクたちの疑似日本

∈ 1 オタク系文化とは何か

∈ 2 オタクたちの疑似日本

∈∈ 第2章 データベース的動物

∈ 1 オタクとポストモダン

∈ 2 物語消費

∈ 3 大きな非物語

∈ 4 萌え要素

∈ 5 データベース消費

∈ 6 シミュラークルとデータベース

∈ 7 スノビズムと虚構の時代

∈ 8 解離的な人間

∈ 9 動物の時代

∈∈ 第3章 超平面性と多重人格

∈ 1 超平面性と透過性

∈ 2 多重人格

⊕『ゲーム的リアリズムの誕生 動物化するポストモダン2』⊕

∈ 著者:東浩紀

∈ 発行者:野間佐知子

∈ 発行元:株式会社講談社

∈ 装丁:中島英樹

∈ 印刷所:大日本印刷株式会社

∈ 製本所:株式会社大進堂

∈ 発行:2001年11月20日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序章

∈ ポストモダンとオタク/ポストモダンと物語/ポストモダンの世界をどう生きるか

∈∈ 第1章 理論

∈ A.社会学

∈ ライトノベル/キャラクター1/ポストモダン/まんが・アニメ的リアリズム/想像力の環境/二環境化

∈ B.文学1

∈ 現実/私小説/まんが記号説/半透明性/文学性

∈ C.メディア

∈ 「ゲームのような小説」/ゲーム/キャラクター2/「マンガのおばけ」/ゲーム的リアリズム1/コミュニケーション

∈∈ 第2章 作品論

∈ A.キャラクター小説

∈ 環境分析/『All You Need Is Kill』/ゲーム的リアリズム2/死の表現/構造的主題

∈ B.美少女ゲーム

∈ 美少女ゲーム/小説のようなゲーム/『ONE』/メタ美少女ゲーム/『Ever17』/『ひぐらしのなく頃に』/感情のメタ物語的な詐術

∈ C.文学2

∈ 『九十九十九』/「メタミステリ」/プレイヤー視点の文学/世界を肯定すること

∈∈ <付録A>不純さに憑かれたミステリ――清涼院流水について

∈∈ <付録B>萌えの手前、不能性に止まること――『AIR』について

⊕ 著者略歴 ⊕

東浩紀(あずま・ひろき)

1971年東京生まれ。批評家・作家。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。株式会社ゲンロン創業者。専門は哲学、表象文化論、情報社会論。著書に『存在論的、郵便的』(1998年、第21回サントリー学芸賞 思想・歴史部門)、『動物化するポストモダン』(2001年)、『クォンタム・ファミリーズ』(2009年、第23回三島由紀夫賞)、『一般意志2.0』(2011年)、『ゲンロン0 観光客の哲学』(2017年、第71回毎日出版文化賞 人文・社会部門)、『ゆるく考える』(2019年)、『テーマパーク化する地球』(2019年)ほか多数。