父の先見

1980年代論

星海社新書 2016

編集:太田克史・石川詩悠

装幀:吉岡秀典・榎本美智

ときどきこういう極私的な同時代報告をめざした本を案内したくなる。極私的とはいえ、もともとジャン・ジュネの『泥棒日記』から坂口安吾の『日本文化私観』まで、アルフレッド・ジャリの『ユビュ王』から酒井順子の『ユーミンの罪』『オリーブの罠』まで、覗いてみたくなる痛快な本には、極私的で、履いている靴のことまで知りたくなるような同時代報告的なものが多かった。

千夜千冊でも、たとえば甲斐大策の『餃子ロード』、須藤晃の『尾崎豊・覚え書き』、カレン・フェランの『申し訳ない、御社をつぶしたのは私です。』、岡本喜八の『しどろもどろ』、さかはらあつしの『サリンとおはぎ』、ロジャー・パルバースの『もし、日本という国がなかったら』、井田真木子の『フォーカスな人たち』、鈴木一誌の『ページと力』、小林祥一郎の『死ぬまで編集者気分』、ホドロフスキーの『リアリティのダンス』、野口勲の『タネが危ない』、ダニー・ラフェリエールの『ハイチ震災日記』、野地秩嘉の『キャンティ物語』、エリック・レイモンドの『伽藍とバザール』、井上麻矢の『夜中の電話』などなど、けっこうその手の本をとりあげてきた。

こうした本はフィクションにくらべて編集構成力がより問われるので、読んでいておもしろく、いろいろ教えられることも少なくない。そのため心してその手の本に目を通してきた。

ただし、「おたく」の同時代的な見方に関しては、インサイド・アイから綴られた本は案内できないままにきた。今夜、やっと『「おたく」の精神史』を案内できる。もっとも大塚英志のものとしてはもっと別な本、たとえば『システムと儀式』(ちくま文庫)、『物語消費論』(新曜社→角川文庫)、『戦後まんがの表現空間』(法藏館)、あるいは一連の民俗学をめぐる本など採り上げたほうがいいのだろうが、今夜は「おたく」ものにした。

ちなみに『「捨て子」たちの民俗学』(角川選書)、『人身御供論』(新曜社→角川文庫)、『殺生と戦争の民俗学』(角川選書)なども読ませたし、また大塚の紹介にはマンガ原作者や小説家の面なども必要なのだろうが、そういうほうはぼくの任ではない。とくに作家大塚に関してはほとんど読んでこなかった。

といって「おたく」も任ではないのだが、多少は縁がある。「おたく」が波及していった時期は、ぼくが一九八二年に「遊」を休刊して麻布の自宅を松岡正剛事務所とし、自分の仕事具合のいっさいを更新登録していた時期とクロスしていたからだ。すでに「遊」の若いスタッフには「おたく」が芽生えてもいた。のちに活躍する山崎春美や祖父江慎くんなどだ。

いっとき、日本に「おたく」がどのように生まれていったのか、各自各様の見方が競われていたことがある。平仮名の「おたく」とカタカナの「オタク」の表記も割れていた。大塚は「おたく文化」の負の核心にあたる宮崎勤事件を語るには平仮名の「おたく」でなければならないと言うのだが、そこにこだわっている者は少なく、あとは「オタク」と綴ることが多い。ただ大塚の論法にはすこぶる説得力があり、今夜はその大塚の本を紹介するので、以下は「おたく」で通すことにする。

雑な紹介にすぎないけれど、たとえば中森明夫は「おたく」をネクラなマニア少年とみなした…、斎藤環は二次元コンプレックスの持ち主を「おたく」と見た…、東浩紀はポストモダン化するサブカルチャーの突起として捉えた…、岡田斗司夫は「おたく」を個人創作手芸の職人と見立てた…、宮台真司は学者やマニアの趣味に対して「おたく」の趣味はごくごく個人的で理解不可能をかこっていると説明した…、上野俊哉は「おたく」にはカウンターカルチャーがないと批判した…云々。

見方はいろいろだった。周辺の議論やもっと広く捉えた議論も出入りしていた。とくにサブカルとの関係だ。江藤淳は文学潮流がマンガなどの下位文化に絡まって反転していく動向を「文学のサブカルチャー化」ととらえ、吉本隆明は下部構造がもはや上位文化を決定しえなくなっている事態をアルチュセールの見方をひねって「重層的な非決定」という用語で説明した。

このようにサブカルや「おたく」をめぐる意見は分かれてきたのだが、本書の見方は八〇年代文化論として「おたく」を解釈するというもので、他の議論の仕方とは一線を画していた。一九九七年から三年ほど「諸君!」で連載され、ついで講談社現代新書にまとまり、朝日文庫に入ったのちに序章と終章が新たに加わって本書になった。

序章に、アラン・ソーカル論文偽造事件に模して、日本の「おたく」文化を海外のオタク文化に擬して語る風潮を揶揄しつつ(「ナード」や「ギーク」とは違うということ)、八〇年代に発生した日本の「おたく」世代はそれより一世代上の全共闘世代による「見えない文化大革命」の成果の投影だという見方、だから「サブカル」は全共闘の世代だが、「おたく」はガンダム以降の世代だという見方が披露されている。

かなり強引な見方だが、こういう確信犯的な披露ができるのは、本書に詳しく示されているように、大塚自身が「おたく」誕生事情の現場にいた当事者の一人であったからだ。セルフ出版(のちの白夜書房)の「漫画ブリッコ」の編集に携わっているとき、一九八三年六月号で中森明夫がこの言葉を“発見した”ことをそばで見ていた。

そのとき中森は、周辺で「お宅族」「オタッキー」「オタッカー」などと言われていた“こそこそした雰囲気”に釘を刺し、かれらを総じてずばり「オタク」と命名した。それは気まぐれな命名ではなく、むしろ当時の社会文化状況の反映だったと分析したのが、本書である。「当時の」というのは「八〇年代日本の」、もっと絞っていえば「八三年で切り取られた日本の」という意味だ。

八三年に「おたく」が誕生したとすると、それなりの時代現象がこの年に象徴的に反映していたことがくっついてくる。昭和五八年の日本だ。

この年、東京ディズニーランドが開園し、任天堂がファミコンを発売し、フジテレビの「オールナイトフジ」が始まった。ディズニーランド、ファミコン、オールナイトフジが揃ってスタートしたのは、偶然とは思えない。田中一光らによる無印良品の一号店が青山に開店したのもこの年だ。新たな欲望のファンファーレが吹かれたことを感じさせる。堤清二の西武文化が頂点に達していたのである。前年には糸井重里の「おいしい生活」というコピーが得意気にメディアを飾っていた。

思想界ではどうか。前年の上野千鶴子の『セクシィ・ギャルの大研究』(カッパブックス)に続いて(続いたわけではないだろうが)、浅田彰の『構造と力』(勁草書房)と中沢新一の『チベットのモーツァルト』(せりか書房→講談社学術文庫)が二ヵ月ちがいで刊行され、その後のニューアカ・ブームの到来を告げた。これはふつうはポストモダン思想の流行を告げるファンファーレとみなされるのだが、本書では性や消費やマンガ表象の記号化ののちの「シミュラークルの正体」が露呈されたものとみなされている。

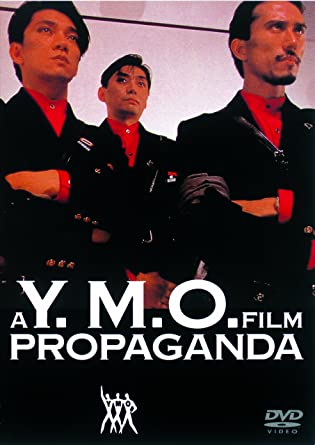

八三年はまた、四月に橋田壽賀子の「おしん」がNHKの朝ドラで放映開始されて異様なほどのブームとなり、年末にはロッキード裁判の丸紅ルートの判決が下って、田中角栄に懲役四年、追徴金五億円の実刑が科せられ、ぼくも招待されたのだが、もっと押し詰まってからの年末にYMOが日本武道館で散開コンサートをした年でもあった。寺山修司が四八歳で亡くなったことも忘れられない。

こう見てくると、八三年には何かが示し合わせたように重なりあってシンクロ顕現していたのだろうと感じざるをえない。大塚もたびたび断っているように、こうした「八三年日本」を解明することは「おたく」の解読に直接つながることではないだろうものの、しかしこういう年次的な社会現象に突っ込んでいく見方は、やっぱりしばしば必要なのである。

もともと大塚は、筑波大学で千葉徳爾や宮田登のもとで民俗学を学んだ学徒だった。そのことは一九八九年の『少女民俗学』(光文社)このかた、大塚の社会に対する見方を支えてきたにちがいなく、それが「おたく」を媒介にした八〇年代文化論になったのだろうと思う。

八〇年代には、サブカルや「おたく」に並んで喧伝された“流行語”がもうひとつあった。「新人類」だ。コロナ・パンデミックが地球大の猛威をふるい、地質人類学では新たに「人新世」(アントロポセン)なる強力な用語が提案されて二一世紀の思想界を覆いつつあるなか、いまさら「新人類」がなお市民権をもつものとはとうてい思えないが、日本の八〇年代を議論するなら欠かせない。

一九八五年、筑紫哲也が編集長をしていた「朝日ジャーナル」が四月十四日号から「新人類の旗手たち」という連載を始めた。前年までの「若者たちの神々」を継承したもので、「神々」では、浅田彰・糸井重里・藤原新也・鈴木邦男・椎名誠・如月小春・村上春樹・坂本龍一・森田芳光・ビートたけし・野田秀樹・新井素子という順で紹介が進み、最後は山口小夜子・井上陽水・中上健次・桑田佳祐・田中康夫というふうにリスティングされた。けっこう話題になった。

もっとも村上龍・戸川純・橋本治・高橋源一郎・大竹伸朗・タモリは“入選”していたが、沢田研二・宇崎竜童らのミュージシャン、宮崎駿・押井守らのアニメーター、浅葉克己・サイトウマコトらのデザイナー、安藤忠雄・伊東豊雄・隈研吾らの建築家、大友克洋と多くの少女マンガ家、操上和美・横須賀功光・アラーキーらの写真家、橋爪大三郎・赤坂憲雄・粉川哲夫・鎌田東二らの思想戦線、頭脳警察などのロックバンド、向田邦子以降の脚本家、高木仁三郎など多くの科学技術者、松田優作らの役者陣、高山宏・荒俣宏らの文学活動、吉田簑助らの伝統芸能者、原田大三郎らのメディアアーティスト、イッセー尾形らのコメディアンなどは、看過されていた。

これに対して「新人類」のほうは、遠藤雅伸・中森明夫・小曽根真・木佐貫邦子で始まり、秋元康・滝田洋二郎・藤原ヒロシ・西和彦・平田オリザで了ったのだが、あまり評判にならなかった。記事のフォーマットが異なったせいもあるだろうが、大塚は「神々」の顔ぶれにはパブリックイメージがあったが、「新人類」は仕事を説明しないとわからない者が多かったからだと言っている。

人選もゆきとどいていなかった。活躍期に“ゆらぎ”はあるが、たとえば大島弓子、林真理子、いとうせいこう、佐野元春、忌野清志郎、ドラクエの堀井雄二、ダンサーの勅使川原三郎、香山リカや山崎春美、それに写真家の都築響一、ピテカントロプスの桑原茂一、スタイリストの北村道子、EP4の佐藤薫なども入ってよかったのではないかと思う。

というわけで「新人類」は不発におわったのだが、「神々」はその後も君臨しつづけた。本書はこのあたりのことにも言及しつつ、大塚自身の仕事の内側から「おたく」事情を組み上げていく。

大塚は一九八一年に筑波を卒業すると、徳間書店の「リュウ」「プチアップルパイ」のアルバイト編集長をへて、その後はフリーエディターとして「漫画ブリッコ」にかかわったらしい。高校時代にみなもと太郎のアシスタントをしていた経緯で、この仕事を選んだようだ。

大塚によると、当時のみなもとは「その後の山上たつひこ、鴨川つばめ、吾妻ひでお、江口寿史、吉田戦車、唐沢なをきといったマンガ家たちが試みた笑いの形式のほとんどすべてを提示した」ようなカルト作家だった。その後は幕末をめぐる大河マンガ『風雲児たち』を発表しつづけている。

ともかくも、大塚は「漫画ブリッコ」の仕事を始めた。ロリコンコミック誌だが、発行元のセルフ出版がおもしろい。とくに七〇年代後半のエロ雑誌「ニューセルフ」や「ウイークエンドスーパー」で鳴らした末井昭の編集力が際立っていた。末井はエロ雑誌のサブカル化を試みて、ヌードグラビア以外のページに嵐山光三郎、安西水丸、鈴木志郎康、赤瀬川原平、平岡正明らを登場させた人物で、とくに八一年創刊の「写真時代」はサブカルマガジンの先頭を切って、栗本慎一郎・呉智英・粉川哲夫らが執筆や対談で気を吐き、荒木経惟や森山大道の写真作品は、継続してはここでしか見られないという特色を発揮した。

森下信太郎が創立したセルフ出版はのちに白夜書房となり、パチンコから野球におよぶおびただしい種類の趣味雑誌を刊行した。編集部には何人かイシス編集学校で活躍した者がいる。

こういう仕事環境で、大塚は「漫画ブリッコ」を起点に独特の視点で世の中を見抜く見方を磨いたとおぼしい。徳間書店での九年間もそうしたエクササイズにふさわしかったようだ。そこは徳間書店第二編集局というところで、「テレビランド」や「アニメージュ」をつくっていた。黒崎出版という小出版社が吸収され、そこに「アサヒ芸能」系の編集者がまじっていた。中心になっていた「アニメージュ」は編集長が尾形英夫、副編集長がのちにジブリに行った鈴木敏夫である。鈴木は慶応時代は新左翼セクトにかかわっていた活動家で、その後は子ども調査研究所のマーケットリサーチャーをしたのち、マンガやアニメの仕事に近づいていった。

大塚はその「アニメージュ」別冊の「リュウ」にかかわった。おたく系マンガ誌のはしりで、アニメーターにマンガを描かせるという狙いをもっていた。安彦良和の『アリオン』が中心で、「機動戦士ガンダム」の作画監督をしていた安彦がマンガ家に転向するきっかけになった。

その後の大塚の仕事ぶりは追わないが、これらを通して大塚が発見したのは、「アイドル」「美少女」「ロリコン」「エロ漫画」「サブカル」「おたく」「キャラ萌え」「テレビゲーム」「物語消費」「都市伝説」「アニメブーム」「ライトノベル」などが、それぞれあいまって同床異夢のシミュラークル領域を形成しつつあったということだった。いや、本書を読んでいるとこれらは異床同夢だったとも見える。

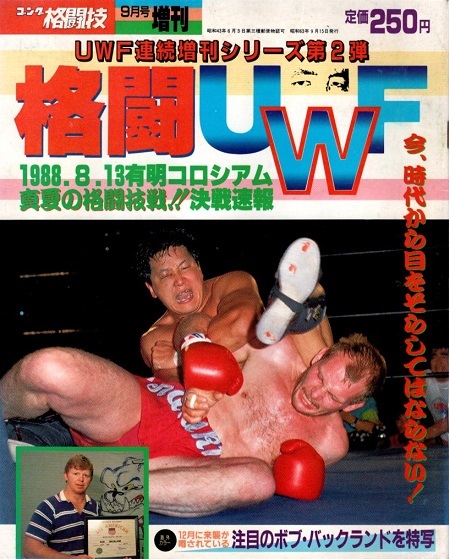

本書は後半で、これらのいちいち、岡田有希子や黒木香のこと、岡崎京子のマンガとその原体験にひそむもののこと、ビックリマンチョコレートがもたらしたこと、前田日明のUWFがおこしたこと、宮崎勤事件のこと、オウム真理教のこと、「エヴァンゲリオン」が撒いた幻想のことなどを、それぞれ論じている。

やがて日本はバブル文化に浸るようになって、「おたく」も「キャラ萌え」も片隅に追いやられ、そのくせ消費市場のほうでは以上の同床異夢あるいは異床同夢をことごとく取りこんで“商品化”していった。いま日本中に揺動しているユーチューバーの自撮り映像や「ゆるキャラ」やおびただしいライトノベル群は、その残像である。

日本はどうしてこんなふうに「おたく化」の夢を見たのか。誰がこんなことを主導したのか。その論点は、序章で説きあかされている。こういうものだ。

(1)第二次世界大戦後の日本には二度にわたって学生運動がおきた。六〇年安保と七〇年前後の全共闘運動だ。(2)二つの学生運動には頓挫した連中がいた。(3)かれらは「おたく文化」成立以前のサブカルチャーの思想的援護者だった。(4)その足下から、「おたく」第一世代が生まれ、その活動にふさわしいステージとジャンルをつくっていった。(5)こうしたなか、高校生や大学生が大衆的ポップカルチャー以前の個人的大衆として醸成されていった。

本書は、いまでは日本の昭和平成精神史の語り方の、一方を代表する一冊になった。かつて坂口安吾や桶谷秀昭が綴った昭和精神史は、その後の時代精神の書き手を左翼や経済史家や福田和也に譲ってきたのだが、大塚によって新たな視座をもったのだ。

もう一方を代表するものは、さしずめ加藤典洋や島田雅彦や鈴木邦男だろう。けれども、これらと大塚のものとは、いまのところ交差していない。それを試みるのはもはや「おたく」でも「反左翼」でもない新たなマルチチュード(複数性)なのだろうと思う。

[追記]日本のサブカル事情について本書を補完し、本書から拡げていく視野で参照するといいだろう本はかなりあるだろうが、あえて一冊だけ挙げるとすれば、マーク・スタインバーグの『なぜ日本は〈メディアミックスする国〉なのか』(KADOKAWA)がいいのではないかと思う。二〇一一年にミネソタ大学出版局から刊行された『アニメのメディアミックス:日本におけるキャラクターと玩具のフランチャイズ』を増補したもので、著者は増補するにあたって角川書店の書庫の調査と角川歴彦とそのメインスタッフに対する取材をする機会に恵まれた。そのためマンガ・アニメ・キャラクター・コンテンツがどのようにメディアミックスされてきたのかという、まさに日本的サブカル・ビジネスの実情を取り込めるようになった。それに同書は翻訳には中川譲が臨んだのだが、監修に大塚英志が付いたのである。大塚の巻末「解説」も参考になる。

⊕『おたくの精神史』⊕

∈ 著者:大塚英志

∈ 編集担当:太田克史

∈ 編集副担当:石川詩悠

∈ 発行所:株式会社星海社

∈ 発行元:株式会社講談社

∈ 印刷所:凸版印刷株式会社

∈ 製本所:株式会社国宝社

∈ 発行:2016年3月25日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 第1部 「おたく」と「新人類」の闘争(「おたく」の誕生;「新人類」とは何であったのか ほか)

∈ 第2部 少女フェミニズムとその隘路(岡田有希子と「身体なき」アイドル;黒木香とピンクハウス ほか)

∈ 第3部 物語消費の時代(ディズニーランドと現実化する虚構;収集する主体 ほか)

∈ 第4部 九〇年代のなかの八〇年代(湾岸戦争と「文学者」たち;漂流する人々 ほか)

⊕ 著者略歴 ⊕

大塚英志(おおつか えいじ)

まんが原作者・批評家。1958年東京都生まれ。筑波大学卒。80年代を徳間書店、白夜書房、角川書店で編集者として活動。「コミックウォーカー」内に自腹で自主制作サイト「大塚英志漫画」を主宰。