父の先見

手わざ、そしてデジタル・デザイン

青土社 2002

編集:宮田仁

装幀:鈴木一誌 装画:奥山民枝

日本の仮名文字の濁点はなぜ2つなのか。1つでもよさそうなのに、どうしてか。こんなことを問い詰めるデザイナーはめったにいないだろうが、鈴木一誌はそういうことをちゃんと考える。

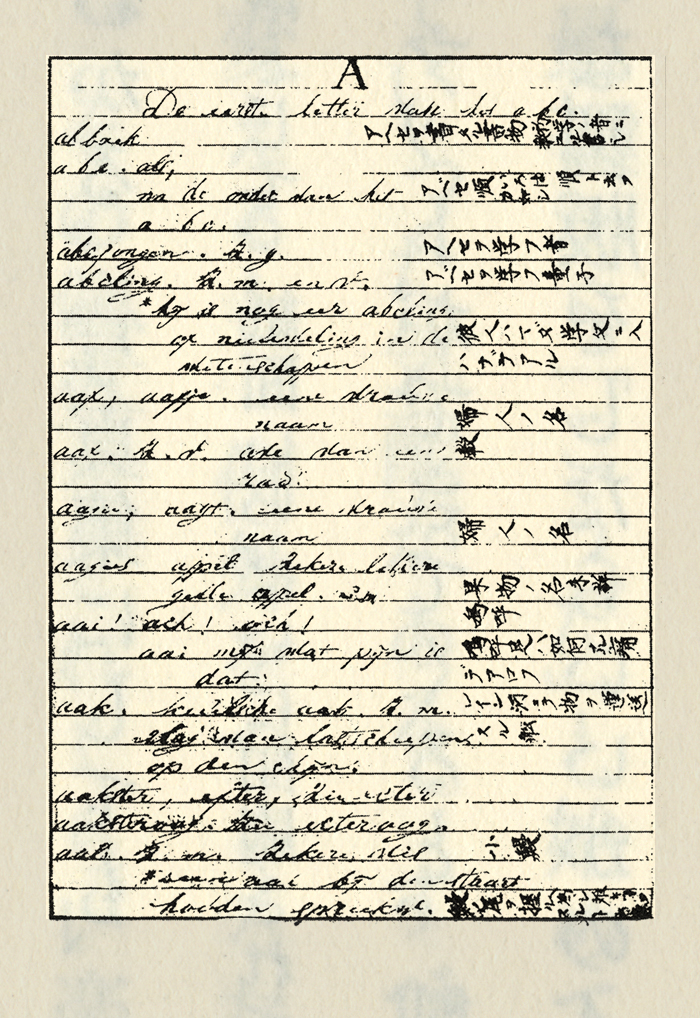

その理由は本書の321ページに図示してある。1つの濁点では読点と一緒に見えて紛らわしくなるのだ。濁点は文字のアクセントを示す声点の発展である。中国漢字には四声(平声・上声・去声・入声)を分ける声調がある。これをわかりやすくメモするために、漢字の四隅に声点を小さく記した。これが日本ではアクセント符号となって仮名にも振られた。声符とも言った。当初、仮名の濁音は横並び二点の「‥」であらわしていた。それが濁点として「゛ 」という複数打点になったのは戦国から徳川初期にかけてのことで、それでも地域によって二点だったり三点だったり、また小さな〇を2つ打ったりもしていた。慶長以前の伊達政宗文書では三点が打たれている。

濁点に歴史があったことはむろんだが、タイポグラフィとしても見逃せない。ぼくが見るに、濁点をうまくつけるグラフィックデザイナーはたいへん少ない。

こんな話がある。DTPの先駆となったレイアウト組版ソフト「ページメーカー」はアルダス社によって開発された。アルダスはその後、Adobe社に吸収された。

アルダス(Aldus)とは何か。ヴェネチアの印刷職人アルドゥス・マヌティウスに肖った社名だ。このアルダスことアルドゥスこそがグーデンベルクが付け忘れたノンブル(ページ番号)を発明した男だった。彼はノンブルだけでなく、グーテンベルクの活版本が大型であったのに対し、八ツ折半を用いて、その後の出版界と読書界に書物の画期的なポータビリティをもたらした。

アルドゥス・マヌティウスのノンブルによって登場したページ付けは、その後は本に「ページネーション」という仕組みを多様に誕生させていった。ページのフォーマットやレイアウトが次々に連打されたり、変容していくのがページネーションだ。ページネーションはたちまち著者と本と読者のあいだを独特のものにしていった。ページネーションはたんなるページ付けではない。本の構想力を印刷史的に立ち上げていったのだ。当然、その中身と見映えをつくるエディターとデザイナーも、ページネーションの工夫をするようになった。

こうしてページが「知の生態系」の基本単位になったのだ。鈴木一誌は「ページネーションは生命の活動に似ている」とさえ考えている。本書はその道程を示した。

ぼくが本づくりをしはじめたころ、組版ルールなら何をさておいても「シカゴ」だった。「シカゴ」というのは『シカゴ・マニュアル』(The Chicago Manual of Style)のことで、出版業界や編集デザイン領域では知らぬ者がいない。本づくりのためのバイブルだ。「シカゴ」はシカゴ大学出版局が英文作成上の大枠から細部までをルール化したもので、タイトリングのルール、キーワードの表示、フォワード(前書)は目次の前にくるべきか後なのか、献辞はどこに載せればいいか、キャプションはどのように付けるといいのか、さらにはイタリックで組んだ文章の末尾の約物はイタリックにすべきかそれともローマンにすべきか、ということまで組み立てている。

同様のものはオックスフォードにもハーバードにもあって、それぞれオックスフォード方式、ハーバード方式と呼ばれる。日本の大学や学術会議の文書はこれらに準じてきた。方式によって細目はさまざまに異なる。たとえばシカゴ方式では「午前8時48分」という文中表示は「8:48 AM」だが、オックスフォード方式では「8.48 a.m.」なのである。しかし、こうしたことを英米方式に倣って日本語で準じてばかりいては、どうなのか。情けないじゃないか。つまらないじゃないか。だって日本語には濁点やルビがあるし、なんといってもタテ組が多い。

かくて鈴木一誌はシカゴやオックスフォードに触発されながらも、自分なりの日本文のための組版デザインマニュアルに挑戦した。一行一字の縦書きを横書きと見立てることにした。この「見立て」が、文字を回転させずにタテ書きとヨコ書きを変換させるのに役立った。それまで日本では、たとえば取扱説明書では「ファミリー」のコントロールさえできていなかったのだ。ファミリーとは、そのメディアがもつ基本のフォント・ファミリーのことをいう。たとえば欧文でユニバースとかヘルベチカとかというときは、このファミリーのことをさしている。

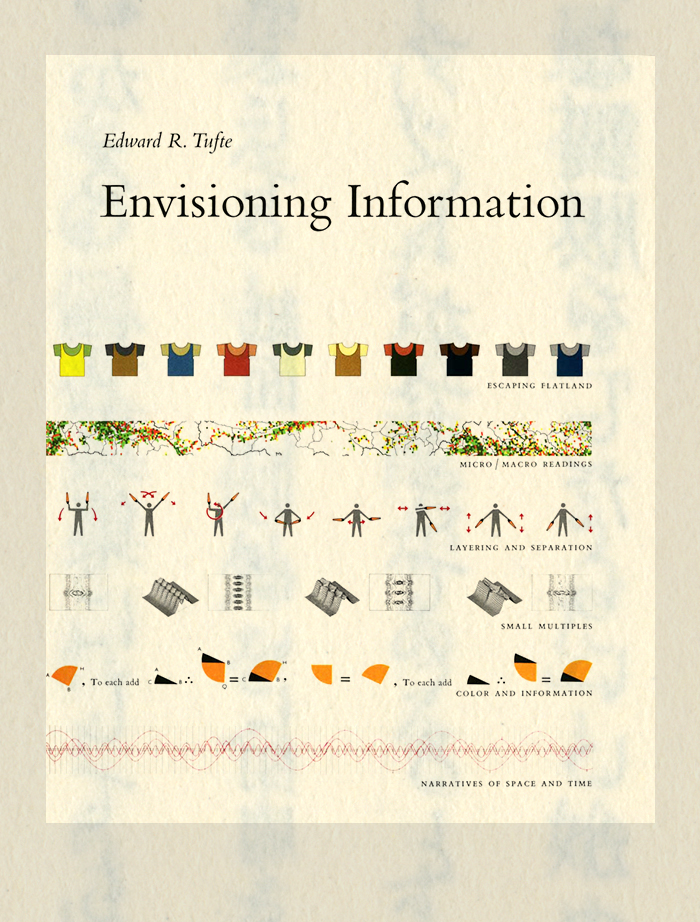

エドワード・タフテ(Edward Tufte)を御存知か。タフテは“情報のレオナルド・ダ・ヴィンチ”と呼ばれてきた。“データ・レオナルド”とも言われる。

日本であまり知られていないのが意外だが、タフテは「本を作ること」と「本を読むこと」と「本を売ること」を一貫したデザインポリシーでつなげ続けた本のグラフィック・イノベーターで、基本的には「三次元のものをどのようにページの中の二次元にするか」を戦略的目標にして、これをEscaping Flatlandと名付けたりもしてきた。

タフテは、デザイナーはたんにヴィジョンを提示するだけでなく、つねにenvisioning(ヴィジョンの再発行為)に徹するべきだという思想の持ち主で、プリントメディアにおける「見え」を追究した。どちらかというとハーバート・バイヤーやリチャード・ワーマンに近い。とくにレイヤー・デザインとセパレーション・デザインを一ページの中に仕込むことをめざした。なかでもsmall multipleの提案は多くのカタログやパンフレットに大きな影響をもたらした。

Tシャツやスニーカーのカタログやパンフレットに、小さな商品写真がきれいに並んでいるのをよく見るだろうが、あれはタフテが提案したsmall multipleだったのだ。鈴木はこのタフテを意識した編集デサインにも挑戦してきた。

さて、ぼくが鈴木一誌を最初に認知したのはいつのことだったのだろうか。渋谷並木橋の秀和レジデンスの3階にあった杉浦康平デザインスタジオには(現在は5階)、60年代後半から中垣信夫・辻修平・海保透をはじめ、次々にアシスタントやスタッフが入れ替わり通っていたのだが、そのどこかでいつのまにか若い鈴木がデスクに坐るようになっていた。

ずんぐりむっくりで、すこぶる愛想のよくない青年だったが、10回に一度くらいニヤリとすることがあって、これがなんとも可愛かった。あとで、杉浦さんのところに来たのは造形大学在学中からのことだったということを知った。狙い定めて杉浦さんのアトリエに食らいついたのだろう。

鈴木が生まれ育ったのは立川だったそうである。いつも基地の飛行機が飛び交っていた。鈴木少年はそういう飛行機たちを写真にすることに夢中になった。軍事基地のフライト予定なんて発表されっこない。そこで少年はカメラ片手に基地の町の一隅でひたすら離着陸を待った。高校に入るとベトナム戦争の余波が日本にも届いていた。剣道部に入り、板張りの床に右足踏み込みを何百回何千回とやっていたら、右膝下の骨に腫瘍ができて長期入院の憂目にあった。ところが鈴木はこの憂目がそんなに嫌いじゃなかったようだ。「裏街道でいくのもおもしれえや」と思った。大好きな座頭市のセリフ「ああ、いやな渡世だなあ」「おれたちゃ裏街道に……」にも惹かれた。

退院のときに主治医から「再発はないだろうけれど、足を使わないですむような職業につきなさい」と言われた。このときなぜかブックデザイナーになりたいと思ったらしい。その理由は本書にも書いてないし、ぼくも本人から聞いたことがない。あまりにも飛躍した願望のようだが、東京学芸大学に入り、ともかく何でも本を見まくる日々をおくったようだ。エログロから左翼まで、何でもページを開いてみた。ついでは学芸大から東京造形大学に移り、ここで杉浦康平の薫陶を受け、その後は大学を中退してそのまま杉浦事務所で12年間をおくったという順だったようだ。

鈴木が「裏街道」を意識してきたということは、なんとなくよくわかる。彼には社会のどこかで裏側と通じているところもあるし、朝日新聞社と闘った「知恵蔵裁判」からもその暗闘ぶりが覗いていた。

知恵蔵裁判はフォーマット・デザインをめぐる裁判だった。鈴木は朝日新聞社の『知恵蔵』を、創刊版から一貫して表紙から本文デザインまで引き受けて4冊を作ってきたのだが、1994年版を前に編集長が交代して「リニューアルとデザインの変更」を申し渡された。唐突な通達に対して、鈴木は「レイアウト・フォーマットを流用した上で変更したい」「奥付に本文基本デザイン=鈴木一誌を入れてほしい」の二点を要請したのだが、朝日はこれを拒否、一方的に交渉が打ち切られた。のみならず、94年版・95年版は鈴木のクレジットもなく、支払いもないまま、従来フォーマットのまま刊行された。

ここで鈴木が訴訟をおこしたのが知恵蔵裁判である。長い裁判のうえ、東京地裁は「原告の編集著作権は成立しない」として鈴木の訴えを棄却した。その後、控訴したが、結果は変わらない。知恵蔵裁判のもつ意味は大きい。編集やデザインの権利の所在はとても曖昧だったのだ。

日本における編集権はひどいもので、1948年に日本新聞協会が出した編集権声明をずっと踏襲したままになっている。「新聞の編集方針を決定施行し、報道の真実、評論の公正並びに公表方法の適性を維持するなど、新聞編集に必要な一切の管理を行う機能」という定義だ。この定義の何が曖昧かというと、編集権(editorial rights)がどこかでメディアの所有権と交らされているところなのである。会社ごと帰属してしまうのだ。これでは「編集権の独立」(editorial independence)ははっきりしない。一人の編集デザイン権もはっきりしない。このことはウェブ時代の編集デザインのありかたとしても、今後も議論が絶えないものになっていくにちがいない。

ぼくはブックデザインや編集デザインの仕事が「裏街道」とはちっともおもっていない。そう思うのは、編集やデザインには世界観も思想も生存権も官能もブランドさえもあると確信しているからなのだが、世の中ではまだまだ裏街道扱いになっていることが少なくなかったのである。とはいえ、それでもデザイナーや写真家はアーティストとかクリエイターと呼ばれることがあるのに、エディターはなぜかそうは呼ばれないところをみると、エディターが一番の裏街道の道々外在人なのかもしれない(笑)。

ともかくこんなこともあって、鈴木の裏街道への思いはだんだん筋金入りになっていったように思う。それは鈴木が写真や映画にぞっこん浸ってきたという趣向にもよくあらわれている。暗い映画、エロティシズムの映像、ドキュメンタリー写真、闘いの記録文書などにめっぽう強いのだ。

鈴木は映画評論でも独特の分析力を発揮して(彼は畏怖すべき映画批評者でもある)、その成果の一端を『画面の誕生』(みすず書房)にまとめた。フレデリック・ワイズマンの取り上げ方が出色だった。ワイズマンはエール大学で法学士の資格をとったドキュメンタリストである。《病院》《エッセネ派》《ストア》《多重障害》《クール・ワールド》、いずれもすばらしい。鈴木を理解するには、ひょっとするとワイズマンの映像を見るのがいいんじゃないかとさえ、おもう。

ひるがえって、ぼくが鈴木のデザインを、カバーや本表紙の装幀だけではなくまるごと一冊分としておもしろいと思ったのは、発行順ではなく入手順になるのだが、『想像力博物館』(作品社)と「昭和」シリーズ(講談社)と『知恵蔵裁判全記録』(太田出版)だったろうか。いずれも表示の交差性と視線の複合性とが巧みにいかされていて、それでいて鮮明に重要度が告示されているので、見やすいし読みやすい。なぜ、そういうことができているのか。その手立てを本書から拾ってみると、次のようなあたりになるだろう。

まずもって、本の一ページを生み出すことが相互の連続性としてのページネーションを誕生させるのだという信念があることがいい。鈴木のデザインは必ず一ページ(あるいはダブルページ)から始まっている。

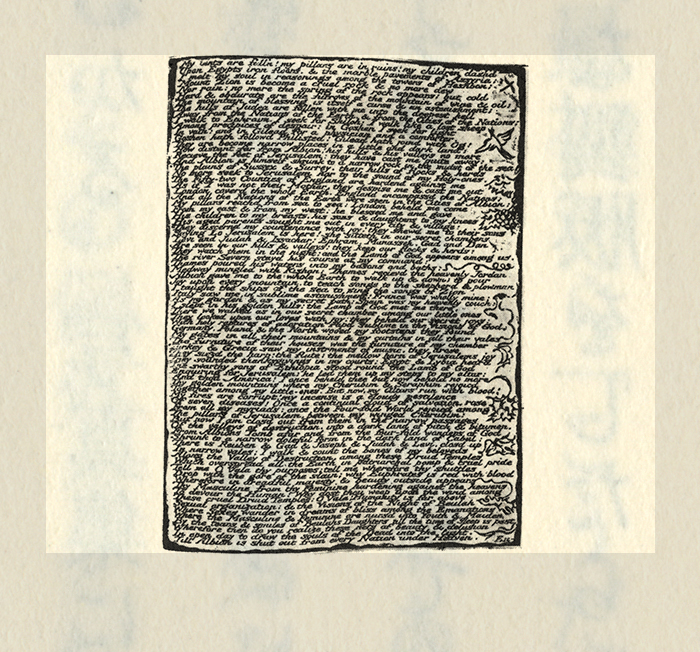

鈴木にはずっと以前から、言葉は自分の傍らを流れ去っていくだけなのではないかという疑問があって、この疑問はやがて、そう感じるのは言葉が流れていく力をもっているせいなのか、それとも自分が流されているせいなのかという問いに結実していった。ブックデザインをするということは、この問いに向き合って答えていくことになるのだが、この応答から目をそらさないという姿勢が鈴木のデザインをパワフルにさせたのだった。当然のことながら鈴木には、文字に対してのさまざまな観察や洞察も培われてきた。

そもそも文字にタイポグラフィがあるということ、またさまざまなタイプフェイスを各国各民族の文化が選んできたということは、いったい何を象徴しているのか。杉浦さんもそのことをずっと考え続けた人だったが、鈴木にもこの問題意識がつねに出入りした。そして到達したのは「文字は意味を現実化させるための行為」であるという強い摑まえかただった。

そのことを示す概念図が37ページのダイアグラムとして提示されている。文字はより適確な形と声と義を求めて(形声義)、つねにノイズとの闘いを通過してきたのだが、このダイアグラムには、そのことがうまく示されていた。そのうえで鈴木は言う、「デザインはほとんど言葉に行き着くものである」と。鈴木は形や色ばかりにうつつを抜かすデザイナーではなかったのだ。意味と言葉のデザイナーだったのである。

本書は版面をハンメンではなくハンヅラと読むことから始まっている。だから割付け指定のことから印刷や校正のことまで、エディターにとってもデザイナーにとっても必見の話がいろいろ詰まっている。

完全な「見当」(トンボ)を実現することの難しさや、実は一色刷りのほうが多色刷りよりずっと難しいという話をはじめ、鈴木がとりくんだ約180項目にわたる「ページネーション・マニュアル[pdf]」の一部始終がさまざまな視点から語られていて、本づくりの裏側を知るにももってこいのガイドになっている。

活版印刷文字や電子文字はフォント(font)としてそのタイプフェイスが完成されている。一線一画の線の幅が均一なプロポーショナルフォントと、そうではないノンプロポーショナルフォントがある。

いずれのフォントにも、その線画の端っこにハネやふくらみや支えをつけたセリフ(serif)と、それらをもたないサンセリフ(sans serif)がある。日本文字でいえば明朝体がセリフで、ゴシック体がサンセリフだ。しかし、これらの特徴がどのようにして胚胎してきたかというと、それ以前のさまざまなグリフ(glyph)が組み合わさってきたのである。グリフはもともとは「引っ搔き傷」といったもので、文明の中でどのように文字が生まれてきたかというたいそう重大な痕跡の記憶をのこしている。

鈴木の文字感覚は、このグリフにもとづいているように見える。そして、文字のグリフが光と銀塩を得て「フォトグリフ→フォトグラフ」になっていったのだとすれば(まさにそうなっていったのだが)、鈴木が文字フェチであるとともに写真フェチである理由も説明がつく。

本書は版面をハンメンではなくハンヅラと読むことから始まっている。だから割付け指定のことから印刷や校正のことまで、エディターにとってもデザイナーにとっても必見の話がいろいろ詰まっている。

完全な「見当」(トンボ)を実現することの難しさや、実は一色刷りのほうが多色刷りよりずっと難しいという話をはじめ、鈴木がとりくんだ約180項目にわたる「ページネーション・マニュアル[pdf]」の一部始終がさまざまな視点から語られていて、本づくりの裏側を知るにももってこいのガイドになっている。

デザインとはもともと「情報を公開するための技術」であり、したがってそこには必ず制約とアフォーダンスがあるというべきである。このことを知悉することが鈴木にとってのブックデザイナーの役割であり、仕事のコアコンピタンスだった。

これはそのまま編集にもあてはまることで、編集も情報を社会と個人に再構成していく技能のことをいう。その目で見ると鈴木はかなりすぐれたエディターでもあろう。しかし今日の世情では、エディティングとデザイニングが重なって走るという機会はなかなかない。そうなるには「行を演出する」という気概と技能が両者になければならないからだ。

情報にはまるごとというものがない。どんな情報であれ(太平洋戦争であれ、ビジネス情報であれ、細胞情報であれ)、必ずチャンクで区切られる。けれども区切った情報は新たにつなげられて解釈可能なものになる。その方法にフィーリングもセンスも、リミックスもアフォーダンスも要求される。そこをどのように按配するのかという仕事が編集デザインなのだ。それには情報を「一行」の単位、「ページ」の単位で摑まえておく必要があったのである。

ぼくが依頼した『電縁交響主義』(NTT出版)では、それがみごとに実現したが、たいていはよほどエディターが実験的か、デザイナーがかなりの牽引力と説得力をもっていないと、成り立たない。本書189ページに中島敦の『山月記』を一行288字詰で組んだ例が紹介されていたが、あんなふうなことは自主出版物でもないかぎり、めったに実現できないものなのだ。

本書にはたくさんの図版が掲示されている。どれもこれも興味深いのでつぶさに凝視してみるといい。また、物語学のジェラール・ジュネットの『スイユ――テクストから書物へ』(水声社)をめぐる詳細な議論が展開されているので、これも読まれるといい。本をまたいでパラテクストが動いているという見方は、インターテクスチュアリティ(間テキスト)という見方とともに、今後の編集にとってもデザインにとってもますます重要になってくるだろう。

本にはたくさんの敷居学がひそんでいる。本には無数のベンヤミンのパサージュ感覚が躍如している。鈴木はこんなふうに本書を結んでいた。「いまブックデザインは、編集という磁場のなかで、閉じているものを開き、開いているものを閉じてみなければならないだろう」。そう、まさに、その通りだ。編集もデザインも「伏せて、開ける」「開きそうなものを、伏せる」というものなのである。

⊕ 『ページと力 ― 手わざ、そしてデジタル・デザイン』 ⊕

∈ 著者:鈴木 一誌

∈ 発行者:清水 一人

∈ 発行所:青土社

∈ 印刷所:ディグ(本文) 方英社(装幀)

∈ 製本所:小泉製本

⊂ 2002年11月8日発行

⊗目次情報⊗

∈∈まえがき ページを生みだす力

∈ 文字

∈∈ タイポグラフィとはなにか

∈∈ 文字の不安

∈∈ 滲む文字

∈∈∈ うさぎという漢字

∈∈∈ 文字は実在するか

∈∈∈ グリフという運動

∈∈∈ ひとつの意味、ひとつのかたち

∈∈∈ ポイントライン

∈∈∈ 文字コード問題とはなにか

∈∈∈ 包摂は編集である

∈∈ 東大明朝を解説する

∈∈ テクストは文字の集合か

∈∈ 書くことの孤独から

∈∈ 書体の向こうの鈴木勉

∈ デジタル化されるデザイン

∈∈ 集合名詞としての作者名

∈∈ デザインとことば

∈∈ 日本語の特質とデザイン

∈∈ 印刷という定点

∈∈∈ 印刷する権利

∈∈∈ 刷り出し立ち会い

∈∈∈ 印刷工場で

∈∈∈ 校正と本機のちがい

∈∈∈ 完全な見当はない

∈∈∈ 一色がむずかしい

∈∈∈ 特色という概念

∈∈∈ インキを盛る

∈∈∈ 印刷会社のこれから

∈∈∈ 手の記憶

∈∈∈ 段ボール印刷という文化

∈ ページネーション

∈∈ ページネーションは生命の活動である

∈∈ ページネーションとは

∈∈ 『シカゴ・マニュアル』との出会い

∈∈∈ マニュアルの世紀の「究極の一冊」

∈∈∈ ランニング・ヘッド

∈∈∈ DTPとマニュアル

∈∈∈ ちがいの証言

∈∈ 「ページネーション・マニュアル」の提起

∈∈ 行を演出する

∈ フォーマット

∈∈ 版面の内と外

∈∈ フォーマットの誕生

∈∈ しごとの角度

∈∈∈ 三○分の一

∈∈∈ 次郎長三国志

∈∈∈ 技術をもち運ぶ

∈∈∈ 専門家を定義する

∈∈∈ 「しごと大好き」が前提か

∈∈ 余白は孤独ではない

∈∈ 衝突する場としてのページ

∈ 法とデザイン

∈∈ 知恵蔵裁判とはなにか

∈∈ 知恵蔵裁判を語る

∈∈ 本文がない

∈∈ 見える/見えない

∈ テクストから書物へ

∈∈ その場から身をひき剥がす

∈∈ 書物の敷居学

∈∈ デザインという空間

∈∈∈ 流動する平面

∈∈∈ 見たいものだけを

∈∈∈ 輪郭偏重の世界観

∈∈∈ 時間とデザイン

∈∈∈ ステップを刻む

∈∈∈ 原稿用紙

∈∈∈ ファンシーからファインへ

∈∈∈ 濁点はなぜふたつか

∈∈∈ 自分を編む

∈∈ 平面と立体

∈∈ 文学にフレームを与える

∈∈ 切断する傍点

∈ 間メディア

∈∈ 線的思考 複製論3

∈∈ あとがき索引

∈∈ 初出・もとになった原稿

∈∈ ページネーションのための基本マニュアル

⊗ 著者略歴 ⊗

鈴木 一誌

1950年東京都立川市生まれ。東京学芸大学、東京造形大学ともに中退。グラフィック・デザイナー杉浦康平のもとで12年間アシスタントをつとめ、1985年、独立。本文をふくめた書物全体のデザインをしごとの中心にし、現在にいたる。本文フォーマットをめぐって朝日新聞社に対して「知恵蔵裁判」を1993年に提訴し、99年に高裁で敗訴。81年、映画批評で第一回ダゲレオ出版評論賞。98年、講談社出版文化賞ブックデザイン賞。