父の先見

書肆風の薔薇・白馬書房 1987・1989・1991

Gérard Genette

Figures Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 1966〜72

[訳]花輪光/訳:和泉涼一・小田淳一・神郡悦子・矢橋透・天野利彦

フランス語のフィギュール(figure)というのは姿のことである。英語でいえばフィギュア(figure)だ。フィギュアというとコスメティックなおたく人形のようなことを思うかもしれないが、むろんそれも入る。ぼくは「書」を遊ぶことが多く、文字の形や意味から何かが浮かび上がってくるのを待って筆を一気に動かすのであるけれど、とくに漢字を書くときはそのたびにフィギュール(フィギュア)を想う。

書はフィギュア・スケートなのである。だからこれをプロフィールと言ってもいいだろう。姿や形を意図してあらわれてきたもの、そのすべてがフィギュアであり、フィギュールで、プロフィールなのだ。

ジュネットの言うフィギュールは、一途に言葉とその作用に深くかかわっている。たとえば「船」という言葉が示すものを、「紀伊國屋文左衛門の帆が上がる」というように「帆」という言葉によってあらわしているとき、その「帆」は「船」のフィギュールを代表したのである。こういうぐあいに、ジュネットは言葉・言語・語・文章・意味・文体などに出入りするフィギュールのすべてを問題にする。

ジュネットにとっては、レトリックのすべてがフィギュールで、レトリックそのものがフィギュールの体系である。ということは、あとでもふれるけれど、フィギュールの日本語に最も近い和語の概念は何かというに、おそらく「あや」(文・彩・綾)なのだ。以下、アヤというふうに綴るけれど、アヤはぼくが最も好きな和語のひとつである。日本には古来アヤの一族というべきものたちこそが何かを仕組んできた歴史があるとさえ思っている。本居宣長は事実を知るには「タダの詞」でよいが、歴史の心や文化の魂に接するには「アヤの詞」によるしかないと断言した。

今夜はその「アヤの綾なすフィギュール」をめぐる編集感覚を少々追いたくて、ジュネットを選んだ。

ぼくがジェラール・ジュネットを読みはじめたのは九〇年代半ばのことで、ナラトロジー(物語学)にとりくんでいたころだ。

ロラン・バルトを筆頭に、バフチン、トドロフ、プロップ、グレマスなどからドイツ・メルヘン論や日本昔話論やファンタジーの類までまさに手当たりしだい、片っ端から読んでいたのだが、なかでジュネットが一貫してフィギュールにこだわっているのが少々気になっていた。

そのうち、高山宏・黒崎政男さんらと「オペラ・プロジェクト」を当時はリクルートにいた藤原和博君らとともに構想したり、ついでは山口昌男・多田富雄・田中優子さんらと「国際物語学会」を仮設したりすることになって、ナラトロジーをジュネットの側から読み進めるということがお留守になった。

そのかわりと言ってはなんだが、国際物語学会では、たとえば美輪明宏と姜尚中が、地唄の西松布咏と情報技術者のジョン前田が、それぞれ初めて顔を合わせたり、日本記号学会の室井尚、インプレスの塚本慶一郎、ソニーの北野宏明、当時は東大だった実験心理学の下條信輔、これまた当時はNTTの研究所にいた石井裕らがマルチメディアライクな物語の可能性について猛烈な早口の意見を交わしたりして、ぼくはぼくなりに物語の背後に迫ろうとしていたのだった。

それでも、ジュネットがフィギュール論からしだいに「パラテクスト」の解明のほうに乗り出していることは、翻訳を横目で見ていたにすぎなかったけれど、ずっと気がかりだった。パラテクストについてはあとで説明する。

それにしてもそのころからちょいちょい感嘆していたのは、書肆風の薔薇が「記号学的実践」と銘打って、とうてい部数が出そうもないジュネットを次々に訳して刊行しつづけ(筑波大学の花輪光さんがリーダーシップをとる研究翻訳チームの努力によるのだろうが)、そこにプロップの『昔話の形態学』を含む数多くの重要なナラトロジーのテクストを収録していったことである。

ぼくは小さな出版社の編集努力にはそれが茶房の主たちの活動のようであるというただそれだけで、応援したくなる。たしか風の薔薇は、雑誌「幻想と怪奇」や国書刊行会の『世界幻想文学大系』の編集をしていた鈴木宏さんが創設した版元である。ボルヘス、シュタイナー、バフチンなどを刊行していた。ぼくはいっときピエール・クロソフスキーの『ディアーナの水浴』やマレーヴィチの『零の形態』を入手して、その瀟洒な本づくりを慈しんだおぼえがある。アーダルベルト・シュティフターの気になる『ヴィティコー』全三巻も刊行していたけれど(よくぞシュティフターに着眼してくれた)、こちらはまだ入手していない。その書肆風の薔薇がどの程度の規模の版元かは知らないのだが、この勇気と負担を一手に引き受けたこと、まことに頭がさがったものだった。

けれども各巻の奥付を見ていくと、最初のうちは発行元が書肆風の薔薇で、発売元が星雲社になっていたのが、途中から発売元が白馬書房となり、ときに書肆風の薔薇は編集元というように役割表示を変えていたこと、いささか苦労が偲ばれて気になっていた。その後、ウェブのHPで知ったのだが、この版元は白馬書房と合体(業務提携?)して、水声社というふうになった。

ちなみにこの「記号学的実践」というシリーズはすべてが中山銀士君の装幀で、銀士君らしくカバーが銀色になっている。彼はかつて工作舎にいて、ぼくが住んでいた渋谷のブロックハウスにもよく遊びにきたものだ。

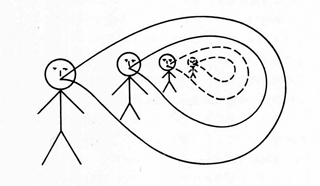

ジュネットの研究は、一方から見れば物語の秘密の探求である。だからナラトロジーなのだが、他方から見ればテクストの継続性や有縁性を通して、そこに新たな関係や超関係を発見することだった。そのことを先に言っておいたほうがわかりやすいだろうからちょっと案内しておくが、ジュネットはそもそもテクストには、次の五つの関連性が閉じたり開いたりしていると考えた。

①相互テキスト性(intertextualite)、②パラテキスト性(paratextualite)、③メタテキスト性(metatextualite)、④イペルテキスト性(hypertextualite)、そして⑤アルシテキスト性(architextualite)。フランス語ではわかりにくいかもしれないので、老婆心で英語っぽく言っておくと、これらは①インターテキスト性、②パラテキスト性、③メタテキスト性、④ハイパーテキスト性、⑤アーキテキスト性、というふうになる。

これだけでもなんとなく概要がつかめるにちがいない。ちなみにすでにお気付きの読者も多いかと思うけれど、ぼくはテキストをフランス風にテクストと綴るのが嫌いなのである。著書の紹介にはテクストを使うこともあるが、できればテキストでいきたい。ちゃんぽんに使うこともあるが寛恕いただきたい。

①の「相互テキスト性」はジュリア・クリステヴァの捉え方とほぼ同じだから、説明はいらないだろう。例のインターテクスチュアリティ(間テキスト性)である。あるテキストの内部に出入りする別のテキストの介在性のことだ。狭義には、そこに「逐語的な介在性」ということがつく。

②の「パラテキスト性」は、広くとればそのテキストに並列しているかもしれない実際の、または仮想的なテキスト性のすべてをさしていることになるだろうが、ジュネットはもう少し限定を加えている。題名、副題、章題、序文、まえがき、目次、あとがき、エピグラフ、注などのすべてがパラテキストなのだ。

この見方はぼくのように書物を編集構造的に見る者にとっては、はなはだわかりやすい。いや、いや、こうでなければなるまい。まさにこのように一冊の書物を題名や目次を引率して読むことこそ、ぼくの編集的読書論なのである。このパラテキスト性には、ジュネットが長年重視してきた「模倣の関係」や「変形の関係」という、意味の動向にとってきわめて重要な作用が強く反映している。

③の「メタテキスト性」は、この言い方でだいたいの見当がつくだろうが、そのテキストの背景や下敷きとしてそれを包含しているはずの超テキスト的なるものの関与のことをいう。ただしこの用語はイェルムスレウやバルトもよく使ったので、ジュネットは「ある注釈をその注釈の対象としてのテキストに結びつける超テキスト的関係」というふうに限定した。編集工学ふうにいえば、言い換えや着替えの中にメタテキスト性が動くということだ。

④のイペルテキスト性、すなわち「ハイパーテキスト性」は、今日のIT的な意味での電子ハイパーテキスト(テッド・ネルソン風のもの)とはちょっと違っている。模作(パスティッシュ)やパロディに紛れこむテキスト性をハイパーとみなしていて、つまりはアナロギア・ミメーシス・パロディアが、そのテキストを浮かせたり沈ませたりしている関係がほかならぬハイパーテキスト性なのだ。ただこのあたり、もう少しいろいろな捉え方もある。

⑤のアルシテキスト性(原テキスト性)、つまり「アーキテキスト性」については『アルシテクスト序説』という短いもののなかなか含みのある著作があって、詳しいことを言うとキリがないのだが、花輪光がうまく集約してくれたことに乗って言えば、「それぞれのテキストを、それが帰属するさまざまな言説のタイプに結びつける包括的な関係」ということになる。まあ、テキストにひそむアーキタイプをまさぐって読むということだ。

以上の五つの超越テキスト性が絡まって、また出入りして、つねに任意のテキストを支えてきたわけである。これはあきらかに「テキストはずっと生きている」「テキストは運動しつづけている」、ぼくの言い方なら「テキストは編集しつづけている」ということを告げている。

そして、この超テキスト性の空をゆらゆらと白い蝶のように飛びながら、フィギュールがはためくというわけなのである。

言葉や記号や意味というものは、つねになんらかの恣意性をもっている。秘めている。言葉やテキストはその恣意性から逃れられないし、だからこそ言葉もテキストもその恣意的多様性を発揮する。いいかえれば、言葉や記号の並びにはもともと編集性が内蔵されているということだ。すなわち、その恣意的多様性はそもそもどこに発しているのかといえば、言葉が連続したり転移したりしているとき、そこに舞々する蝶のひらひらのなかから生じたものなのである。

この言葉の進行が巧まずして隠しもっているひらひらが、本来のフィギュールの正体である。それゆえフィギュールの畑や大地はテキストだろうが、その行方は意味の空を舞う。フィギュールは決してじっとしていないものなのだ。

それでもフィギュールにも、出やすい場面とそうでもない場面がある。それをジュネットはテキスト性の重層性や連鎖性によって解読していったのだが、一方、世阿弥はそれを「体」とみなして、そこから「風姿」としてのフィギュールを見たわけだった。老体・女体・軍体などの「体」である。これをアーキタイプの三体として、その風姿を真似なさい。そうすればしだいに「めずらしき花」が見えてくる。そう、言った。これが世阿弥の「仕舞」というテキストをめぐる解釈作法だった。

世阿弥もジュネットもどちらもフィギュールに接近する方法はすぐれて妥当なものであるが、これを物語や文脈に限定して捉えるとなると、そこに「アヤ」の編集思想とでもいうものが必要になる。

アヤは修辞とはかぎらない。甲骨金文の「文」であり、それゆえ肢体に刺青するスティグマから変じた特定のプロフィールのことであり(つまりは文身)、そこからまたまた変じて文様にも模様にもなっていった「意味のタペストリー」そのものの総称だ。

それをアヤの一族がどこでどのように織り成していたかはともかくとして、そうやって仕上げられていった中国や日本やケルトやフランスのアヤの動向は、実はそのままテキストのなかにもアヤ語やアヤ文脈として転移して、ありとあらゆる文章を飾ってきたわけだった。

こういうことをジュネットは、マラルメやプルーストやチボーデやらを借りて、とことん追った。その執拗、呆れるほどに濃い。ときどき辟易する。けれどもそこから滲み出してきたものは、パラテキストの上空を舞う蝶々フィギュールそのものなのである。それを言い換えてアヤと言う。あやし、あやしぶ、あやかし、あやふし、あやにく、あやかり、あやつる、のアヤである。

とくに「あやかり」は「肖る」と綴るのだが、これ、まさにフィギュールやプロフィールのことを象っている。ぼくの編集技法も、特段に「肖」と「像」を重視する。『拾遺集』にこんな一首の歌がある。「風はやみ 峰のくす葉のともすれば あやかりやすき人の心か」。