父の先見

対馬を掘ればアジアが見える

風響社 2008

学生時代、佐渡のドンデン山の頂上から日本海を1時間近くにわたって眺めたとき、初めて「海上」とか「海外」とか「海境」というものを感じた。その後、大学3年の夏に九州の沿岸ばかりをぐるりと廻って、日本が「海国」であるという実感を多少ながらもった。そのころは「国境」には至らなかった。

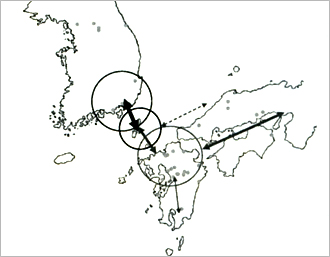

対馬は二つの海峡に挟まれている。黒潮の支流のひとつである対馬暖流が、対馬に近づくと朝鮮海峡(対馬海峡西水道)と対馬海峡(対馬海峡東水道)とに分かれるのだ。朝鮮海峡は流れが速く、モンゴル軍や高麗の使者が日本をめざしたときは「風濤険阻」と呆れはてた。

黒潮については意外に知られていないようだけれど、北赤道海流がルソン島近辺で東海に向きを変えたあたりを源流とする。ということは厳密にいうのなら、日本列島から見た「東海」とは、ここなのだ。その後、黒潮はルソン島の東側のバシー海峡を通って台湾東岸に進み、琉球列島西端から東シナ海に流入すると、先島(さきしま)諸島・沖縄諸島・奄美諸島の西側あたりで二つに分岐して、その支流のひとつが北上して対馬海峡からいよいよ日本海に入っていく。この対馬海流はさらに列島の北側をずうっと沿って、その一部は津軽海峡に入りこみ、太平洋岸の三陸沖にまで流れている。

一方の支流は、種子島・屋久島の南のトカラ列島あたりで東に方向を変え、太平洋岸に出る。そのまま四国・紀伊半島沿岸を東進して、伊豆諸島の御蔵島と八丈島のあいだを通過すると、房総半島犬吠埼の沖でふたたび大きく東に転じて北太平洋に消えていく。島崎藤村(196夜)や柳田国男(1144夜)が「名も知らぬ遠き島より流れ寄る椰子の実」に想いを馳せたのは、渥美半島へ流れてきたこちらの黒潮のほうである。

日本人は島国に育ってきたけれど、黒潮(日本海流ともいう)がどのくらいの大きさであるかとか、どの島嶼がどのくらい大きいのかというような俯瞰的な目をあまりもってこなかった。黒潮は幅は50キロから100キロ近く、速さは時速1500メートルに達する。

島の大きさのほうは、沖縄本島、佐渡島、奄美大島、対馬の順に大きい。大きいといっても、対馬は南北82キロ、東西18キロだから、門司から太宰府くらいにすぎない。それも上島と下島に分かれて、真ん中にホッキ貝の口のように浅芽(あそう)湾があいている。上島と下島に分かれたのは、明治33年(1900)に、日本海軍が軍艦を通すためにおこなった万関開削(ばんかんかいさく)による。バルチック艦隊を迎え撃つためだった。

しかし、その対馬の北端から黒潮をこえて海上に目をやると、朝鮮半島の突端まではたったの50キロなのである。対馬から壱岐までが73キロ、博多までが147キロだから、対馬は朝鮮半島のほうがずっと近い。よく晴れていれば巨済島や釜山がくっきり見える。

しかし、その土地は山ばかりで、耕地は3パーセントしかない(現在の人口は2005年の調査で約3万人)。まわりはすべて海。近くの壱岐が耕地に恵まれているのにくらべるときわめて対照的だ。すでに『魏志倭人伝』に「居るところ絶島、方四百里ばかり。土地は険しく深林多く、道路は禽獣の径のごとし」と書かれた。

こんなふうなので、古代の対馬はおそらく漁労ばかりに頼っただろうと考えられてきた。ところが、そうではなかったのだ。

著者の俵さんは対馬出身である。九州大学で東洋史を、修士では中国雲南の古代少数民族の墓誌を研究し、博士過程でベトナム考古学にとりくんだ。むろん対馬の調査にも当っている。

本書は「アジアを学ぼう」という風響社ブックレット・シリーズの一冊ではあるが、この対馬出身の著者の並々ならぬ思いが伝わってくる。また、このブックレット・シリーズはまだ生まれてまもないものではあるけれど(本書が12冊目)、なかなかおもしろそうだ。今後の充実を期待したい。

ぼくが本書を開くきっかけになったのは、上垣外(かみがいと)憲一の『ある明治人の朝鮮観』(筑摩書房)によっている。この本は「半井桃水と日朝関係」というサブタイトルになっていて、樋口一葉がいっとき師と仰いでいながら、恋愛沙汰の風聞などのせいもあってそこから去った半井桃水(なからい・とうすい)の、その知られざる一面を詳しくのべていた。上垣外さんは日朝関係史にめっぽう詳しい人で、対馬を含む近世史の研究も少なくないので、以来、ぼくのなかで対馬というと必ず半井桃水に結びついていた。

俵さんは対馬を調査したときに「半井桃水生家跡」に出会い、桃水が「日本近代の境界」を生きた人物であったことをめぐって、さまざまな感慨を抱いたようだ。この生家跡は調査後に取り壊されてしまったのである。

桃水は対馬藩の典医だった半井堪四郎の嫡男で、堪四郎が幕末に釜山の「草梁(チョラン)倭館」の医師になったため、11歳くらいまでを釜山に暮らした。だから朝鮮語はそこそこ得意だった。しかし維新後、釜山の状況は一変した。江華島条約(日朝修好条規)が締結されると、翌年の明治10年には倭館の敷地を日本専管居留区として使用することを取り決めた釜山港租界条約が結ばれて、明治政府による近代開発がすさまじい勢いで開始した。当初は700人程度の町が明治43年の日韓併合期には、人口4万人の港湾都市に膨れあがったのである。

明治4年に釜山から東京に移った桃水は、尺振八が創立した共立学者で英語などを学んだのち、「魁(さきがけ)新聞」の創刊にたずさわり、それが廃刊されると今度は朝日新聞の取材権をえて、久々に釜山に赴いている。外国人特派員第1号だったといってよい。

得意の朝鮮語をいかした現地情報の記事、とくに壬午事件(京城事変)の記事を書いた。これをよろこんだ朝日新聞は桃水を正式記者としたので、その後も専属小説記者として健筆をふるった。ぼくは読んでいないのだが、こうした朝鮮体験をいかした『胡砂吹く風』という小説もあるらしい。

だが、このあとの日韓関係は悪化をたどるばかり、日清・日露の両戦争はその大半を朝鮮半島を舞台にしたわけで、桃水も日露戦争には従軍記者となるものの、もはや朝鮮問題を言及することはなかった。自身の痛みにふれることともなったからであろう。大正15年に64歳で亡くなった。俵さんはそうした桃水を「近代対馬の挫折を体現した人」だと書いている。

さて、対馬というクニは日本にとっても韓国にとっても、古代においても中世においても、近世においても近代においても、つまりは東アジアの歴史にとって、きわめて重要な役割を背負ってきた。

その理由はいくつもあるが、それにもかかわらず、ぼく自身は半井桃水のことをのぞけば長らく対馬の「宗氏」のことがずっと気になっていた程度だった。古代の対馬のことなど見ていなかった。ところが去年の秋のこと、奈良県に頼まれて「日本と東アジアの未来を考える委員会」の幹事長役をやらされることになり、ちょっと考え方を改めた。「奈良と東アジアはシルクロードによってつながっている」といっても、そこにはどうしても「海」を介在させねばならず、それには対馬や福岡を勘定に入れることがゼッタイに必要になったのだった。

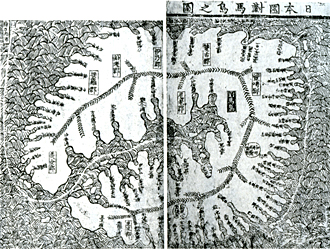

そもそも対馬という語源からして、新羅に渡るための停泊地となる津島だったからとも、馬韓(ばかん)に相対する位置だったので“対の馬韓”として対馬となったとも、言われてきた。そもそも対馬とは、日本が最初に朝鮮半島を意識した地名だったのである。

対馬の島嶼が日本海の一角にあらわれたのは、地球が温暖化して後氷期(完新世)を迎え、海水面が上昇して黒潮が対馬海流となって日本海に流入したときである。日本列島の形成とともに対馬が孤立した。

さきほども書いたように、南北82キロにわたる細長いバンドエイドのような地形は縦走する峻厳な山々でおおわれ、西の海岸に若干の沖積平野があるものの、海岸の多くは複雑なリアス式になっていて、土地はいちじるしく痩せている。そのぶん天然の良港と海産資源と森林資源に恵まれたけれど、暮らしは必ずしも楽ではなかったはずだ。15世紀の申叔舟(シンスクチュ)が著した『海東諸国紀』でさえ、対馬は「土痩せ、民貧しく、煮塩、捕魚、販売をもって生となす」と書いた。

原始古代の対馬がどうだったのかということは、最近になってわかってきたが、それでも対馬の先史文化の遺跡は縄文早期と前期までしか見つかっていない。それも縄文土器よりも朝鮮半島の新石器時代の土器(隆起文・押引文土器)のほうが多く、遺跡も北西部の高波に洗われそうなところにしか出ていない。それが縄文中期・後期になると、朝鮮半島系の土器(櫛目文・二重口縁土器)にまじって縄文土器がふえてくる。晩期も似たような朝鮮土器・縄文土器の併用が続く。やがて畑作栽培とイネ栽培との波及がほぼ同時におこった。

漁労文化のほうは、さまざまな釣針を見るかぎり、ロシア沿海州・韓国東南部・九州西北部との共通性があるらしい。佐賀貝塚などの飾りもの・貝輪・ペンダントなどによって、日本海・東シナ海との広範囲な交易と交換がおこっていただろうことが推測されるのだという。

それなら古代対馬は海上からの多様性をさまざま取り入れて、けっこう栄えただろうと想像したくなるが、これまでの考古学では弥生時代の対馬は、北九州の吉野ケ里のような大規模集落やクニをつくりえなかったと考えられてきた。『魏志倭人伝』に出てくる「対馬国」は、「其の大官を卑狗といい、副を卑奴母離という。いたるところ絶島、方四百里あり。(中略)一千余戸あり。良田なく、海物を食して自活し、船に乗りて南北を市糴(してき)す」という程度だったのだ。

「南北を市糴(してき)す」というのは、島の南北、すなわち日本列島と朝鮮半島との交易をしていたということだが、そしてこれを「南北市糴」(なんぼくしてき)というのだが、このように記述されていたため、これまでは集落も金属技術すらもっていなかったように思われてきたわけである。

しかし著者らの調査によると(2002)、必ずしもそうではなかったのである。三根遺跡からは溝状遺構が見られ、環濠集落があったらしいことや「王国」があっただろうことが見えてきた。いまは山辺地区となっている。その後は「サエ」とよばれる耕作地を囲んだ山谷もできた。そのほかさまざまな調査結果をへて俵さんは、『魏志倭人伝』の陳寿は対馬国の人口を千戸余りと数えたが(この戸数は伊都国と同じ。邪馬台国は七万戸)、その数字はべつにしても対馬に「王国」が存在したのはあきらかだろうと考えるようになった。

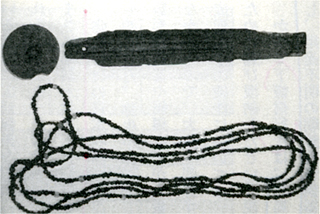

その後、対馬では陶質土器も須恵器も焼かれ、さらには朝鮮から渡ったであろう青銅器文化も隆盛した。下條信行は、このとき対馬人たちは大陸や半島で不要になった屑銅を集めて九州に送り、その中間利益で生計をたてていたのではないかと仮説した。

なるほどそう推理してみると、九州の弥生文化で必要のなかった青銅器が対馬で出土する理由を説明するにはいいようなのだが、これについては吉田広の反論があって、下條が“鋼材の寄せ集め”とみなした銅剣の付属金具や用途不明の異形の青銅器は、実は属人的な性格の強い「佩用の剣」の一部であって、そうだとすると、美しく飾られた剣は朝鮮半島との密接な交流を象徴していたのではないかと仮説した。

それだけではない。北部九州に体現されていた広形銅矛を対馬では個人の墓に埋めたのであるが、それはひょっとして対馬の海人が「倭人であること」を強く意志表明していたせいだったのではないかというのだ。これは愉快な見方である。そうなると、朝鮮・対馬・北九州におよんだ「金印国家群」の姿がここにたちあらわれてくるからだ。

ともかくもこうして対馬海人は、列島最後の青銅器文化の担い手でありつつ、列島最初の鉄器文化の担い手になっていく。しかしながら、そういう古代日本の南方像は、これまであまり語られてこなかったのだ。

朝鮮半島においては、鉄器文化は紀元前4~3世紀には広がっていた。その一端が200年前後の、衛氏朝鮮が建国された直後あたりに対馬に入ってきていてもおかしくはない。実際にもこのことも、最近の考古学はつきとめた。衛氏朝鮮は、燕の亡命チャイニーズであった満によって建国されたのだから、ここには古代中国の出先がそのままま半島をへて対馬に貫いていた図が読みとれるわけである。そうだとしたら、古代の海の境界に、鉄器の中継と生産を背景にした新たな「南北市糴」の光景が浮上していたというべきだ。対馬海人は必ずしも漁労に勤しんでばかりいたのではなかったのだ。

本書の記述をもとにして報告できることは、おおむねここまでである。では、その後の中世の対馬はどうなっていたのかというと、ここからは考古学に代わって歴史学が対馬を記述する。そして頻繁な朝鮮半島との交流史になっていく。

一言でいえば「海民」や「倭寇」が活躍するのだが、これを知るには別の本に当たらなければならない。いくつも秀れた研究があるが、本書に近いブックレットをあげるなら、佐伯弘次の『対馬と海峡の中世史』(山川出版社)ということになろうか。

このブックレットは、今夜とりあげた風響社の「アジアに学ぼう」よりもだいぶん前から刊行されている「日本史リブレット」シリーズに入っているもので、すでに第Ⅰ期の68巻がお目見えし、さらに第Ⅱ期が続刊中という名高いシリーズだ。『対馬と海峡の中世史』はその77巻目にあたる。そのほか、28巻目には村井章介(1224夜)の『境界をまたぐ人びと』、41巻目には鶴田啓の『対馬からみた日朝関係』という一冊もある。村井のものは日本の東西南北の境界を占める島々を比較しながら扱っている名著だし、鶴田のものは中世以降、とくに近世の歴史に詳しく、ぼくが倭館の様子を知ったのはこの本のおかげだった。いずれも対馬の意味を知るにはもってこいの入門書になっている。

ここで、そうした対馬の中世以降の歴史をたどることはしないけれど、ごくおおざっぱにいえば、倭寇と対馬の関係を見ることがやっぱり重要である。日本史では「観応の擾乱」で有名な観応期(1350年以降)に、対馬と朝鮮半島のあいだでは倭寇の活動がにわかに激しくなっていた。その活動が朝廷や幕府にまで聞こえるようになったのが「応永の外寇」(1419)で、朝鮮では「己亥東征」(きがいとうせい)と言っている。

倭寇の一団が朝鮮の豆音患(とおんかん)を襲い、朝鮮側がこれに反撃して対馬を攻撃したという事件だった。これに怒った李従茂(イ・ジョンム)率いる船団227雙と17000人が巨済島を出発して対馬攻撃をしたというのだから、大事件だったのである。朝鮮軍は対馬に上陸すると大小129の船を奪い、民家193戸を焼き、120人ほどを殺害したうえで、倭寇に捕らえられていた中国人や朝鮮人の200人近くを救助した。ただし対馬側も抵抗したし、加えて島主の宗貞盛が修好を誓ったので、これ以上の戦乱にはいたらなかった。

これで倭寇の暗躍は一応は収まったのだが、新たな問題がおこった。対馬の帰属と日朝関係をどうするかということだ。さっそく足利幕府は日本国王使を派遣して、朝鮮との交渉にあたった。今日の北朝鮮の拉致問題とは異なるが、それでもこの外交交渉によって14人の対馬・博多・肥前の日本人の送還が認められた。ところが倭寇のなかには、そのまま朝鮮に帰化してしまう者たちもいた。この人々を「向化倭」(こうかわ)といい、そのまま優遇されて役職をえた者を「受職人」という。かれらは倭人のままに朝鮮化したのだった。まさに古代の加耶(任那日本府)以来の日朝同時の“共在化”であった。

こういうことがいろいろ継起していったので、このあとの日朝関係は、その後の東アジアにおける日本の交易の基調を決定づけることが次々におこることになったわけである。

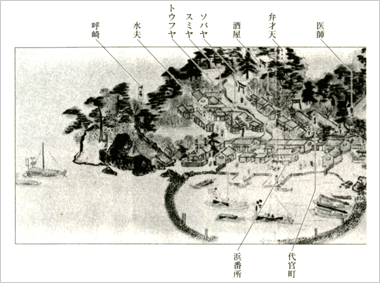

その画期となったのは、朝鮮側が日本からの交易船の渡航数や交易港を制限したことだ。朝鮮に許認された交易船は「歳遣船」(さいけんせん)とよばれ、これがその後の日朝関係の基本となった。入港の港も富山浦(釜山)・薺浦(せいほ)・塩浦(えんぽ)の三港に限定され、「三浦」(さんぽ)とよばれた。しかしそうなればなったで、三浦にはさらに多くの日本人が多く居住することにもなって、それが「恒居倭」(こうきょわ)となり、ここに“倭館”が誕生するに及んだのである。のちに三浦の港には15ケ寺もの日本の寺もできた。

永正7年(1510)には、恒居倭たちが対馬の宗氏と連合して「三浦の乱」をおこした。反乱はすぐに鎮圧されたけれど、これをきっかけに日朝関係はまたまた組み直された(壬申約定)。

ざっとこのように中世以降は倭寇の去来と伸縮を背景に、東アジアの片隅で独自の日朝関係が確立されていく。そしてしだいに「対馬の宗氏」の存在が日本の国際外交軸で重要な役割を占めていく。

それが秀吉の大陸制覇にあたっての朝鮮半島の蹂躙となり(1038夜)、蹂躙が収まってからは江戸時代における「朝鮮通信使」の送迎時代に入っていく。朝鮮通信使については、この20年ほどでかなり詳しいことがわかってきた。かつて編集工学研究所にいたことがあり、いまはアート・プロデューサーとして内外に活躍している辛美沙の父君の辛基秀さんなども、その研究グループの中心にいた。

さきほど半井桃水のところで紹介した上垣外憲一さんの研究もべらぼうにおもしろい。言うまでもないだろうけれど、上垣外さんは雨森芳州を世に知らしめた功労者でもあった。実は「日本の東アジアの未来を考える委員会」の企画研究部門にも入ってもらっている。いずれ、こうした近世の日朝関係をめぐる本も千夜千冊してみたいと思う。また、ごく最近に奈良県の注文で『NARASIA』(ならじあ)というヴィジュアル・ブックを作ったばかりなのだが(丸善)、その第二弾にも以上のようなコンテクストを反映したいとも思っている。

ともかくも、こうした日朝間の歴史を見ていくと、対馬がはたした“国境国”としての役割の重要性がいまさながら浮上する。対馬はもっともっと語られるべきなのだ。

いったい「境界」とか「国境」とは何なのかというと、これほど歴史の舞台のなかで夥しい刻印を捺してきたものはない。ヨーロッパでは「リメス」としての国境は領国や王国とともにつねに動いてきたが、海国としての日本のような国では、国境は当初は「この世の果て」であり、歴史が進むにしたがっては外襲と海防の波濤にもまれることになっていった。しかし、日本人は意外にあっさりと国境感覚をつくってしまってきたともいえる。

寛仁3年(1019)に女真族の海賊が九州北部を襲ったことがある。歴史上、「刀伊の入寇」と知られている有名な事件であるが、このとき防戦を指揮した太宰権師(だざいのごんのそち)の藤原隆家の『小右記』には、刀伊を追撃する自軍の者に対して、「まず壱岐・対馬の島に到るべし。日本の境を限りて襲撃すべし。新羅の境に入るべからず」と命じたと記されている。

ここには「日本の境」や「新羅の境」が対馬を目印としてはっきり意識されていたことがよくあらわされている。対馬と朝鮮とのあいだの海峡が、日本国と朝鮮国とを分かつ境界線だったのである。そのころすでに、中世の日本人には「北は佐渡、南は熊野、東は外浜、西は鬼界島」という“国の境”が巷間にまで通用していてもいたのだった。外浜は狭義には津軽のことを、鬼界島は薩摩半島南方の硫黄島近くをさすのであるが、当時は日本の東の境界と西の境界、すなわち「果て」(涯)をさしていた。

それなら蝦夷や琉球はどうだったのかというと、そこは「外つ国」との曖昧領域だった。けれども対馬は日本だったのである。

ぼくには、いったいこのような日本人の安直な国境感覚がどのように形成されてきたのか、実はまだよくわかっていない。ただ、それがまわりまわって北方領土問題や竹島(独島)問題や尖閣列島問題になっていることはあきらかだ。対馬をめぐる近現代の日本人の冷ややかな感覚に、その後の日本の外交問題をたえずあやしくさせてきた要因がひそんでいたのではあるまいか。