父の先見

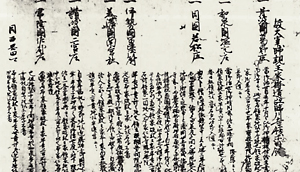

吉川弘文堂(日本の時代史10) 2003

前夜はわが懸案の南北朝に浸っていくために、まずは後醍醐の枠組みだけを案内してみたのであったが、あのような枠組みだけの案内では説明できないことがいくらもあったことは、すでに予告しておいた。忘れないうちに、そうした不備と、やはり強調しておかなければならないであろう重点を、そこそこ補充しておこうと思う。

参考にしたものはいくらもあるが、ここでは21世紀に入って出版された「日本の時代史」10の村井章介編『南北朝の動乱』を、このシリーズ9の近藤成一『モンゴルの襲来』、11の榎原雅治編『一揆の時代』とともにフィーチャーしておく。ほぼ同じころ刊行された講談社の「日本の歴史」シリーズ10の筧政博『蒙古襲来と徳政令』、11の新田一郎『太平記の時代』も、わかりやすい。記述の意図が鮮明で、もっとコンパクトなものならば、伊藤喜良の『南北朝動乱と王権』(東京堂出版)などもいいだろう。

(01)天皇家の「跡目争い」。それが発端だった。後嵯峨天皇が30年にわたった院政のあと、次の「治天の君」を指名しないまま、幕府に決断を委ねて死去したため、兄の後深草と弟の亀山とが、持明院統と大覚寺統とに分かれて跡目を争った。

「治天の君」とは、政務をとる上皇のことで、多くは時の天皇の父親であることが多い。皇位にいるままで「治天の君」となった者の朝廷政治を「親政」という。後醍醐を天皇親政というのはそのためだ。

(02)持明院統と大覚寺統のような、日本中世の「玉」(ぎょく)をめぐる「両統迭立」の熾烈な事情については、ほんとうはその背景にある「院」というものがよく見えてこないと、事態の本質はつかめない。院政というのは、天皇が譲位したのち上皇となって、なお朝廷政治の中心を譲らないことをいう。

「玉」と「院」とは分けられない。が、院政の話はずっとさかのぼって平安中期を議論しなければならないので、今夜もそこは省略する。そのかわり、後醍醐登場の前の院政で政治改革をしていたのは、北条執権による幕府によってではなく、院の評定制によるものだったことを付け加えておきたい。「訴訟制度の改革」が院政政治の目玉になっていて、持明院統と大覚寺統はそれをめぐって争っていたのだ。自民党と民主党が道路公団問題や増税という同じ政治課題で争っているようなものだと思われたい。

(03)院による訴訟制度で両統が改革しつつあったのは、「徳政評定」と「雑訴沙汰」である。上流の公家たちは徳政問題を、中流の公家たちは雑訴問題を扱った。

このうち徳政問題は、この時代の最も重要な政治経済課題だった。次の項目で説明する。雑訴問題は民事裁判に関することで、人事や所領の配分による揉めごとのほとんどを、この雑訴沙汰という取り決めで処理していた。それがいつも紛糾したから、そのポストの取り合いで持明院統と大覚寺統とは割れていったのだ。

それゆえ、こんな公家たちのポスト争いに幕府としてはあまり引きこまれたくないので、両統の対立は「和与」によってほしいと決めたのが文保1年(1317)の「文保の和談」だった。が、これが結局は後醍醐をしてリリーフ天皇の宿命の決定になったことについては、前夜に説明した。

ちなみに「沙汰」という言葉、日本を語るには欠かせない。御沙汰、沙汰やみ、御無沙汰、地獄の沙汰、表沙汰‥‥。沙汰がわかれば日本がわかる。

(04)徳政とは、もともとは天命思想がもたらしたポリティカル・コンセプトである。徳政令というと、すぐに“借金棚上げ”を意味するものと思われがちだが、そうではない。

すでに古代政治の理念に、天命をうけて大君(おおきみ)や帝(みかど)になった者は、有徳の天子として徳政をおこなわなければならないという見方が確立していた。徳政が実行されていれば各地で瑞祥がおこり、失政があれば災害や異変がおこるとみなされていたのだ。8世紀の文武期には「天子不徳の詔」も発布されている。徳政とは善政・仁政のことだったのだ。そのため、これを大いに示すための福祉政策として永仁の徳政令(1297)なども施された。

ところが中世になると、悪政や飢饉や災害に加えて蒙古襲来などの危機が加わり(蒙古襲来など、天の災いだとみなされた)、この徳政を民衆が求めて立ち上がるようになってきた。これが「一揆」だ。そこで時代の支配層はそれぞれ、これに応じて独自の改革をスローガンとして持ち出し、制度の切り替わりをするようになる。

借金棒引きの徳政令も、こうして登場してきた。それが神々に対する徳政になれば、寺社政策なのである。そのうちのひとつ、「神領興行令」が神風ブームと悪党跳梁とを近づけたことについては、109夜の『神風と悪党の世紀』に紹介しておいた。

制度の提案競争、いいかえれば「撫民政策」は、やがて、徳政を鎌倉がとるか、京都の朝廷がとるか、それともそんな重たい政治中心ではなく、地域の守護地頭や悪党が徳政をとるかという競争になっていった。笠松宏至の『日本中世法制史』や海津一朗の『中世の変革と徳政』がそのへんのことを詳しく研究している。

(05)実は、こうした徳政改革に強い関心をもっていたのが、後醍醐のおじいさんの亀山天皇だった。朝廷改革はすでに亀山上皇に始まっていた。とくに亀山は「聖断」の絶対性を確立すること、相続法や訴訟手続法の整備に熱心だった。

ただし、この改革はまだ幕府と歩調をあわせるところがあった。そこへ幕府の徳政改革を「新御式目」などで推進していた安達泰盛が失脚して(これを「霜月騒動」という)、亀山の徳政感覚が一人歩きするようになった。こうして伏見天皇が践祚して後深草の院政時代が始まったとき、こともあろうに浅原為頼という武士による「伏見天皇暗殺未遂事件」がおきた。

これで、皇位をめぐる緊張が急に増していったのである。それが「文保の和談」という幕府介入を許すことになったのだった。

(06)後醍醐の親政の特徴を二つばかり強調しておく。ひとつには、佐藤進一が名著『南北朝の動乱』であきらかにしたことだったが、「宮司請負制度」をオール否定したこと、つまり官位相当制と家格の序列を破壊して、「職の体系」を切り崩してしまうことにあった。「職」はシキと読む。

このモデルは中国の宋朝の政治形態からヒントをえていた。後醍醐が「宋学の日本化」(和学化)をめざしたというのは、そこである。

もうひとつには、後醍醐の親政には数々の「異形の輩」が加わっていた。なるほど親政には、記録所や雑訴決断所や洛中地子停止令や米価公定令などによる社会経済的な改革はあったけれど、そこに参集する者のなかには、全国の異様な訴訟人、物売りの権益を争う者、供御人(くごにん)・神人(じにん)・寄人(よりうど)、聖俗いずれかの判断がつきかねる者、さらには悪党・海民から河原者・非人まで、ありとあらゆる「新儀」を求める有象無象が出入りしたのだった。

つまり、後醍醐親政とは「聖と賤」とをまぜこぜ(こきまぜ)にしてしまうものでもあったのである。

(07)後醍醐が密教に深い関心をもったことについては、つまり後醍醐が密教的天皇だったことについては、父親の後宇多が密教に過熱していたことから、ほんとうは説きおこさなければならない(後宇多は禅助から伝法灌頂を受け、憲淳から付法を受けている)。

ついで、後醍醐に影響を与えた妖僧文観(もんかん)とその周辺の詳細を知らなければならない。そのことを研究分析して話題をまいたのが、前夜にも紹介した網野善彦の『異形の王権』だった。

これは、奈良の般若寺の本尊である文殊菩薩像に文観の署名があること、大施主の藤原兼光は伊賀兼光と同一人物だろうということから推理されたもので、網野はそこに文観を媒介とした異様な王権ネットワークがあったことを説いてみせたのだった。

文観というのはフルネームは文勧弘真で、もともとは播磨の一乗寺の住侶に発した西大寺系の律僧で、叡尊や忍性などとも縁のある背景をもっていたらしいのだが、その後、醍醐寺報恩院の道順から伝法灌頂を受けて真言密教僧になった。そのうち伊賀兼光と出会って後宇多の周辺で動くうちに、しだいに鎌倉執権政府に対して何かの仕掛けをするようになり、そこから所持の「三宝院骨目」を後醍醐に授けるにまでなった。

こうして「関東調伏」を後醍醐と文観がひそかに画策するようになるのだが、いったんこれはバレて、文観は硫黄島に流される。ところが元弘の変のあとに後醍醐が政権復帰すると、また帰洛して東寺の大勧進に就任し、建武2年には東寺一長者をへて、醍醐寺の座主にまでなった。こういう文勧の異例の出世に、時の高野山はおおいに怪しみ、さまざま糾弾を浴びせた。荼吉尼(ダキニ)を祀り、ト筮を遊び、呪術を操り、「隠遁黒衣の身」をもって僧綱にまで列するとき何事かというのだ。

ようするに文観などというニセ僧侶は、「天魔鬼神の所業をかこつ異類にほかならない」という糾弾なのだが、本人はいっこうに怯むことはなく、以前にまして後醍醐の信任を篤くしていった。

網野はなかでも、後醍醐自身がおこなった祈祷が「聖天供」(大聖歓喜天浴油供)であったことに注目して、そこには“性”をも媒介にした「異形の王権」が進行していただろうと推定した。文観が立川流の大立者であったかもしれないということともに、いまなお議論がつづいているところだ。

(08)このように、後醍醐の親政は亀山・後宇多の継承でもあって、もともと悪党性も密教性も帯びていたというべきなのである。しかしその一方で、後醍醐こそが独自に構想したことがあり、それが帝王後醍醐を強く彩った。それが討幕計画である。

討幕とは、公家が武家の政権を倒すことである。鎌倉開府以来、この計画は天皇家と公家たちのアタマのどこかをいつも掠めていたことだった。が、後鳥羽上皇の「承久の乱」のあまりにも早産だった失敗が尾を引いて、後醍醐すらこの計画の実現をまっとうすることはできなかった。逆に武家政権のほうは、信長・秀吉・家康がまさにそれを徹底したのだが、いかに朝廷勢力を骨抜きにしておくかということが、政治のお仕事になっていた。

討幕には、ふたつの方法がある。ひとつは「聖断」の発令、ひとつは「公武合体」をよそおうことだ。幕末維新とは、後醍醐の聖断を当時の幕末の天皇たち(1091夜『幕末の天皇』)にむりやりあてはめ、岩倉らが公武合体を下敷きにシナリオを書いたことで成立した。そこには南北朝の教訓が生きていた。

後醍醐を語らないと日本の「夜明け前」すら見えてこないというのは、そこなのである。

(09)大塔宮(おおとうのみや)こと、護良(もりよし)親王を政治史的にみれば、その役割たるやまことにはかないものだった。ありていにいえば、後醍醐の政治取引の犠牲になったというのが実情だ。しかし、大塔宮のバサラ的で悪党的な貴族的武人性こそは、この時代の特色をよくあらわしていた。

大塔宮が元弘の変ののちも武装を解かず、尊氏を討伐する構えを一刻たりともくずさなかったのは『太平記』にも有名であるが、こういうことをすることは、そのころはまだすこぶる異色異例のことだった。私的に甲冑を着けたり、刀剣を帯びたままにいるというのは、ケガレにも通じる不吉なことだったのに、大塔宮はそれをしてみせたのだ。これは「上からのバサラ」というものだった。

これに対して楠木正成や名和長年が示した「下からのバサラ」は、当時の流行語でいえば「悪党」の名にふさわしい。

(10)バサラ(婆娑羅)というのは「過差」ということである。派手で、大袈裟で、やりすぎで、“too much”であること、それがバサラだ。

南北朝時代の社会は貴賎・都鄙・聖俗がまざった乱世であった。これを「こきまぜ」というのだが、それはこの社会に「寄合」が生じ、「一味神水」「一味同心」の気分が高揚して、常軌をこえた「狂乱」や「物狂」が正当化されつつあったことと関係がある。ここでいう「狂乱」とは必ずしもネガティブな意味ではなく、永長の大田楽などにも使われたように、疫病などを退散させるために貴賎・都鄙・聖俗がこきまざって熱狂することをいう。

このバサラが上からも下からも沸きおこった。キャラクタライズもされた。上からも下からもおこったから、この時代はまさに「下剋上」なのである。

上からのバサラにはバサラ大名の異名をとった佐々木道誉ばかりでなく、後醍醐の側近であった千種忠顕などもいた。忠顕は毎日豪勢な料理で酒盛りをし、豹や虎を着て犬追いや鷹狩りに興じたのだし、美濃の守護だった土岐頼遠は路上で鉢合わせした光厳上皇の御幸に矢を射かけるというような乱暴狼藉をはたらいたりもした。が、これらは「自由狼藉」ともよばれ、半ばはおもしろがられたのだ。

一方、下からのバサラには、数々の「悪党」や「法師」や「放免」たちがいた。かれらは、反秩序を示すことからしか新たな秩序は生まれないと考えていた。

これでわかるように、バサラと悪党は結局は同じ社会感覚にいた連中の、一身二体のヤヌス的な呼び名なのである。南北朝はこのバサラと悪党によって勃興し、バサラと悪党の退嬰によって、凋落していった。

だからこそ、足利尊氏や直義が制定した『建武式目』は、その第1条に「近日バサラと号して、綾羅錦繍(りょうらきんしゅう)、精好銀剣(せいこうぎんけん)、風流服飾(ふりゅうふくしょく)、目を驚かささるはなし。すこぶる物狂(ぶっきょう)と謂うべきか。もっとも厳制あるべきか」と謳って、まず真っ先にバサラを禁じてみせたのだ。

象徴的にいうのなら、このようにバサラが禁止されたとき、後醍醐時代の終焉と、足利時代の開幕が告げられる。

(11)戦前まで、足利尊氏は“逆賊”扱いされていた。最初は北条執権の武将として後醍醐を攻め、ついで後醍醐に味方し、そして決定的に寝返って後醍醐に背いた尊氏を、日本人は好まなかった。

ところが研究がすすみ、室町時代の意味が吟味されるにつれ、尊氏の評価はやたらに高まってきた。NHKが大河ドラマに『太平記』を選んだときは、初めて後醍醐と尊氏を並列して扱ったとして、話題になった。

尊氏を語るには、弟の直義(ただよし)と一緒に扱う必要がある。この兄弟は、やがて兄の尊氏によって弟が殺されるということになるのだが、それまでは後醍醐勢力に対する最大のライバルだった。

(12)元弘3年(1333)、足利直義は後醍醐の皇子の成良(なるよし)親王を奉じて鎌倉に下った。後醍醐としては、鎌倉幕府崩壊後の関東の秩序を準備させようとしたつもりだった。このとき、わずか8歳の親王に代わって関東を支配圏にしていったのが、足利氏だった。

建武2年(1335)、北条高時の遺児の時行が諏訪頼重に擁立されて、信濃で挙兵した。「中先代(なかせんだい)の乱」である。時行軍は武蔵に入り、各地で足利方を破って鎌倉に迫った。これを食いとめようとした直義も、いったん敗れた。直義はここで鎌倉に幽閉していた大塔宮(護良)を殺した。敵に奪われることを避けたというのが殺害の理由になっている。

このあと直義は三河に出て捲土重来を期し、後醍醐は成良親王を征夷大将軍に仕立て、関東総追捕使の旗頭にしようとした。ところが、この役割は尊氏・直義こそほしかったポストだったのである。ヘソを曲げた尊氏が直義と合流してただちに時行の軍を崩壊させたので、後醍醐はあわてて尊氏に「征東将軍」をおくるのだが、こんなものは尊氏には気にいらない。

そこへ朝廷の方では、大塔宮殺害と軍事の私的動員を直義に咎めるために、尊良親王と新田義貞を将軍とした「足利征討」の詔を発することになった。かくて新田と足利の戦いが始まった。新田側には奥州にいた北畠顕家軍が加わった。

前夜にも書いたように、こうして足利軍は京都に入れぬまま、摂津から兵庫へ、さらに瀬戸内の備後をへて九州へ落ちのびる。この情勢に楠木正成は、後醍醐にむしろ新田を切ってでも足利と結ぶべきだと進言したのだが、時すでに遅く、直義は朝廷政治でも執権政治でもない新たな幕府の構想をもちはじめ、尊氏は九州からの逆転のシナリオを練るようになっていた。

(13)尊氏が九州からの京都反撃を構想できたにあたっては、持明院統の光厳上皇の院宣(いんぜん)がおりたことが大きかった。『梅松論』では赤松円心の知恵によるもの、最近の研究では醍醐寺三宝院の賢俊によるものとされている。この光厳上皇のカードが入ったことで、尊氏はいよいよ「南北朝の対立」を辞さず、足利としての独自の活動することを決意したのだろう。

なお、尊氏についてはこれといった決め手の本がないのだが、ぼくは林青梧『足利尊氏』(いまは学陽書房の人物文庫の上下巻)がおもしろかった。

(14)九州の尊氏についてはもっと知られてよい。のみならず、このあとの南北朝の予想をこえる激変を知るには、尊氏が九州で何をしたかを知らないかぎり、何もわからない。

それがわからないと、そこへやってきた懐良(かねよし)親王の、かの南朝方式による“九州仮王朝”の意味もわからない。九州の日本史は、ここに大きな折り返し点があったからである。

(15)尊氏は抜け目なかった。戦闘力も回復していた。赤間関(下関)から筑前に入り、多々良浜(福岡)で菊地武敏を破って太宰府を確保するのだが、これを足場にするとすぐに大友・島津を味方につけて、光厳の院宣を片手にいよいよ上洛のための進軍を開始する。九州のことは一色範氏にあとを任せた(これが九州探題のプロトタイプになる)。

この尊氏の上洛を、わずかな武装で湊川に食い止めようとした楠木正成があえなく自刃して果てたことについては、前夜に紹介した。義貞も西宮で敗れ、京都に戻ってきた。光厳上皇は光明天皇を践祚させた。

あとは後醍醐が尊氏入京をどのように考えるかであるが、尊氏のほうはまだ後醍醐と和睦してもいいと考えていた。が、後醍醐はそうはいかない。三種の神器を奉じたまま比叡に逃れ、さらに吉野に拠点を移したのだ。

ここに「京都の光明」(北朝)と「吉野の後醍醐」(南朝)が対立し、尊氏はこれを見て、このような「宮方」の対立をよそに、「武家方」としての新たな日本経営に乗り出すことにした。これがいわゆる室町幕府なのである。

(16)直義はどうしたか。尊氏の執事の高師直(こうのもろなお)と対立し、それがいったんは兄弟の対立になって「観応の擾乱」になるのだが、事態が高師直一族の撲滅で一応は収拾されると、尊氏と直義は和議して共同して足利幕府の確立に向かいそうになった。

ところが、そこで直義を許せないと言い出したのが、尊氏の嫡子の義詮(よしあきら)で、ここに尊氏・義詮が直義軍を討伐し、直義を殺害(牢死)してしまうということになる。兄が弟を殺したのだ。

この事件で、南北朝の今後にとって見落とせないのは、直義が尊氏と最後の対立をするとき、光厳の院宣が「直義追討」になっていたため、直義が南朝に下って後村上天皇の倫旨(りんじ)を必要としたことである。

直義と南朝勢力がいったん結託したことは、その後の政局に奇妙なヒントをもたらした。情勢に応じて南朝を味方に入れることによって事態を有利にすすめる戦略があるのだというシナリオが、南北両朝のブレーンのアタマの中に巣くうようになったのだ。

(17)室町幕府は、政所・侍所・問注所というベーシック機関を基本に組み立てられた。尊氏と2代将軍の義詮はガタガタになっていた北朝の皇室をたてなおした。

南朝は吉野で成立した。が、後醍醐はまもなく病没した。こうして皇子たちが各地へ散って、後醍醐のDNAとミームを育んでいくことになった。後醍醐を継いだ吉野南朝の後村上天皇は、なんとか京都を奪回しようと試みたものの、ことごとく失敗した。そのうち長きにわたって重臣をはたしてきた北畠親房が賀名生(あのう)で死んだ。吉野の近隣である。

失意のままに亡くなった後村上のあとは長慶天皇が継ぐのだが、この強硬派の天皇も、もはや各地の武将や悪党の人心を引き寄せることはできなかった。

吉野退嬰のなか、宗良親王は『新葉和歌集』を編んで心を慰めている。ここではのべないが、この和歌集に収録された1400首こそ、南朝の心情を伝えるに最もふさわしい内容になっている。では、南朝はこのまま滅びたのか。そうではない。九州に明かりが灯った。

(18)亡き後醍醐が九州に放ったのは懐良(かねよし)親王だった。懐良親王は征西将軍として、主として瀬戸内海の海賊たちの助力をえて、九州に入った。

さきにものべたように、すでに九州は尊氏が拠点を築いていて、一色範氏が鎮西の総大将になっていた。懐良親王はこれを肥後の菊地氏や阿蘇氏と結んで押し返し、正平10・文和4年(1355)には博多を、6年後には太宰府を制圧するにいたった。足利幕府は一色に代えて斯波氏経、ついでは渋川義行を派遣したがいずれも撃退され、最後の切り札に今川了俊(今川貞世)を九州探題とした。

ところが、そこに思いがけないことがおこった。明の太祖洪武帝が懐良親王を「日本国王」として冊封してきたのである。

明は元を倒して建国したばかりで、洪武帝はさっそくこのことを告知する使者を周辺諸国におくった。周辺諸国の王たちを臣従させて、その来貢を受けることが明のレジティマシー(正統性)をあらわす証しだったのである。

こうして日本(博多・太宰府)に3度にわたって明の使者が来た。最初の使者は海難にあい、2度目は太宰府に入ったものの、懐良は元寇(蒙古襲来)の前例に倣って、これを斬った。が、3度目の使者は懐良の説得に成功して、“九州王朝”の使者を日本代表として中国に貢がせることを取り決めた。こうして懐良の使者の祖来が明の南京に向かったのである。明からもこの来貢を受理したという明使(冊封使)の仲猷・無逸らが博多にやってきた。

冊封使は懐良に対して、そのころかなり深刻な問題になっていた「倭寇」の取り締まりを求めたかったのである。懐良はこの宗主国としての明の要望を理解したという。ここになんと、博多は東アジア諸国に「日本」を示す拠点となったのだ。そこは京都でも吉野でもなかったのだ。

(19)いったい北九州の南朝とは何だったのだろうか。ここで、驚くべき仮説が研究されていることを書いておきたい。

研究者の名は村井章介。本書の編者である。仮説は『中世日本の内と外』(筑摩書房)や『国境を超えて』(校倉書房)などに詳しい。どんな仮説かというと、一言でいえば、懐良親王は「九州を日本や中央の政治体制から離脱させようとしたのではないか」というものだ。

いやいや、ただちに九州独立を構想したのではないだろうが、少なくとも、明の介入を利用して“九州王朝”を強化し、これをもって南朝をできるかぎり維持しようという自治構想をもっていたのではないかというのだ。

この驚くべき仮説を理解するには、いったい「倭寇」とはどういうものなのかということを知る必要がある。

(20)倭寇という名称は中国や朝鮮の史料に出てくる名称である。しかし、この名称はかれらが日本列島に根拠地をもつ日本人だということを意味するとはかぎらない。では、かれらは何者なのか。何者でもありえた。いや、そのように問うことすら成立しない者たちの動向、それが倭寇なのである。

すでにこのころ、九州・琉球・中国沿岸部・朝鮮半島は、東シナ海をめぐる網の目のような航路によって密接に結びついていた。しかも、この海域を活動する者たちはきわめて流動性が高く、かれら自身が自分たちがどの「国」に所属しているかということを気にしていなかった。かれらはパイレーツ・カリビアンではないが、しかしやはり海賊でもあって、また交易商人でもあり、さらにはマルチリンガルなマルチチュードだったのだ。

ここには画然とした「国境」はなかった。そこは「環東シナ海地域」とでもいうべき非国家領域なのである。

明による冊封体制とは、このような可塑性の高い海洋型の各地域に、明から見た一定の秩序を貫こうとするものだった。いわば「特区」をつくろうというものだ。これは、京都も吉野も、かつての鎌倉も、ようするにかつての日本がまったく考えてもいなかったことだった。

しかし、ひとり懐良親王はそこに思いいたったのである。その新たな秩序に「日本国王」として参画する可能性に、最後の南朝の望みを賭けたのだ。

これって、何かに似てはいないだろうか。そうなのである。時代はくだるが、かの朱舜水(460夜)や鄭成功が明王朝の滅亡を救おうとして立案し、行動をおこした、あの「海外経営計画」にどこか近似している。もうすこし正確にいえば、あの朱舜水の心情を、懐良親王は明から日本を見る視野ではなく、日本から明を見て気がついたということなのだ。

ぼくが南北朝の問題を日本史の近代に向けて引っばりたいと思うのは、ここなのだ。

(21)残念ながら、懐良親王の構想は実現できなかった。なぜなら、懐良がその構想の一端を相談すべき明の冊封使は、博多に滞在しているまさにそのときに、今川了俊によって拉致拘留され、懐良を「日本国王」にするという国書は懐良の手元には届かなかったのだ。

ここに明使は、懐良が日本の支配者でないことを察知し、それならばどの相手と交渉すべきかという情報収集をして(上洛して北朝の室町幕府との交渉に切り替えることも考慮してはいたのだが)、このたびは帰国することにした。一方、幕府はここで一気に明との通交を開くことが、懐良と明との関係を断ち、ひいては九州における幕府のコントロールを強化することになると思いつく。

そこで幕府はただちに明使にその旨を伝えるのだが、帰国を急ぐ明使たちは、幕府に、かつて懐良が南京に使者をさしむけたことに匹敵する証拠がないとして、この交渉にはとりあわなかった。

こうして、「日本国王」は宙ぶらりとなるのだが、のちにこの事情を弁えた3代義満が、ついに「日本国王」の称号を明から受けることになったことは、すでに1088夜で紹介した今谷明『室町の王権』に説明しておいたことだった。

九州自立南朝の構想は、こうして潰えた。後醍醐の皇子たちの最後の望みは断たれたのである。では、これで南北迭立の“ねじれ現象”に終止符が打たれたのかというと、これまたそうではなかったのである。まだ「後南朝」が待っていた。

というあたりで、今夜の補充作業をおえることにする。このまままだまだ続きを書きたい気もするが、ここは日をあらためて、別の視点の夜にしたいと思う。

ともかくも、ぼくが掘りおこしたい問題は、やっと端緒についたばかりなのだ。水戸光圀が「千夜千冊」に登場してくるまでは、しばらく、このぼくの遊びに右往左往していただきたい。ねえ、中野由紀昌さん、ねえ、宮坂千穂さん。