サリンとおはぎ

講談社 2010

編集:上田哲之

装幀:前田英造

勉強は好きなのに、さっぱり成績が上がらない。

高校をビリで卒業したが、自殺した親友と約束した。

①京大に入る、②MBAをとる、③アカデミー賞をとる。

京大に入って、ひたすら英語を身につけた。

が、奇妙な暗合のある交通事故に巻き込まれ、

地下鉄サリン事件に遭遇して、後遺症に悩まされた。

それでも電通に入社して、MBAもとり、

やっと結婚もできた。彼女はオウムの関係者だった。

離婚後、アカデミー賞のレッドカーペットを歩き、

いまは物語研究と映画制作にひたすら打ち込んでいる。

この本、すべて事実だけが書いてあるのだが、

なんだか奇妙な味のヒントが、いっぱいつまっている。

あえていっさいの感想を省いたが、

この一冊には、こんなことが書いてあった。

6歳まで丹波の山奥で育った。冬になると町に一軒しかない肉屋の店先に猟銃で撃たれたイノシシが並んだ。そんな町だ。1970年代、家のテレビは白黒で、『奥さまは魔女』の中のアメリカの家具はきっとカラフルなんだろうなと想像していた。

小学校に入るころ、警察庁の技官だった父が先祖代々のマツタケ山を処分して、京都の郊外に引っ越した。市内の有名私立にぼくを入れるためだった。小学校から女子大まであるミッション系の学校だ。面接で「あなたの息子さんにどんなふうに育ってほしいのですか」と聞かれたとき、父は「切れるカミソリより、切れなくてもナタになってほしい」と答えた。ぼくはおもわず父の顔を見た。

小学校を出ても男子は女子中学には進めないから、みんなはほかの進学校に入っていったが、ぼくはすべての中学受験に失敗し、京都府内で一番荒れているという公立中学校に行った。父はがっかりした。生徒たちは学校中の窓ガラスを割ることを習慣にしていたのだ。修繕費も底をついたのだろう、ガラスの代わりにスケッチブックをガムテープでとめていた。父は立派な高校大学への進学を望んだ。

スパルタで有名な大阪市内の伸学社という塾に行くことになった。最初にやらされるのはトイレ掃除だった。塾長は「人間七分に、学力三分」「人生は甘い、何度でもやりなおしがきく」をモットーにしていた。それでも落ちこぼれた。8クラスのうちの7番目か8番目のクラスだった。1年半でやめたが、ひとつそこで身につけた学習法が役立った。「国語力には朝日新聞の天声人語を毎日ノートに写せばいい」という方法だ。

ぼくはこれを夏休みを使って、天声人語1年ぶんを筆写して実践した。さらに文庫の『天声人語』を購入して、一回ぶんおよそ600字、中指にペンダコができるまで書き写した。365日ぶんを写しおわったとき、これで書くことが嫌いではなくなっていた。

おかげで公立高校には入学できた。その高校は年に一人か二人の京大合格者がでるくらいの高校だった。東大なら5年に一人いるかいないか。ぼくはその公立高校の400人中のビリだった。全国模擬試験ではビリから2番のときもあった。

それでも京大を受けると決めたのだ。決めたからといって、何もよくなるわけじゃない。予備校に入ったが、公開模擬試験では国語が3点、英語が2点、数学は0点。やむなく上位クラスを観察して、「一本120円の三菱ハイユニを使っている奴がよく勉強ができる」という結論を得たことに満足するしかなかった。もちろん最初の入試はさんざんだった。

1986年の春、2年目の浪人生活が始まった。予備校で親友になった松田恭との交友が始まった。1年後、松田は立命館大学に入れたが、ぼくはまた失敗した。

新聞配達のバイトを始めた。予備校をやめて自宅浪人することにしたのだが、せめて体を動かすべきだったからだ。当時の身長173センチ、体重95キロだったのだ。

松田が久しぶりに会いたいと電話をしてきた。約束の日がきたのに、松田は電話をよこして「大学でオリエンテーションがあるさかい、行けへん」と言ってきた。ぼくはなんだかホッとした。梅雨になり、新聞配達をしているときバイクが倒れて、新聞が濡れてしまった。ふと新聞を開くと「家出立命大生、警察で自殺」とあった。こんな奴がいるのかと思って記事を読むと、「京都市右京区桂、桂ハイツに住む立命館大学一年生の‥」とある。松田が死んだのだ。カバンには遺書と太宰治『人間失格』があったという。

その松田とは予備校で3つの約束をしていた。京大に入る、アメリカの大学院でMBAをとる、アカデミー賞をとる、だ。ぼくはこれを守ると決めた。けれども京大には入れない。滋賀大学の経済学部を受けた。国語の問題に河上肇の『貧乏物語』が出たが、これは穴があくほど読んでいたものだった。数学では前夜に読んだ参考書とそっくりの問題が出た。なんだかこれで大学生になれると感じた。

合格通知がきた。父は「もう一年やりたかったらやってもいいんだぞ」と言ったが、滋賀大に入りESSに所属した。5月の新入生歓迎合宿は河内風穴という鍾乳洞に行くことになった。帰途、部員の自動車が崖から落ちて、女子学生が二人死んだ。書類を覗くと、一人はぼくと同じ誕生日だった。もう一人は、ぼくがその車に乗る予定だったのに、入れ替わって乗った女子学生だった。

「デブはガソリン食うから別の車に乗れ」と言われて替わったのだ。葬儀では涙が乾いていた。

滋賀大ESSは活動停止となったが、英語を懸命にマスターしようとした。カフェテリアで英語で米国人教師と会話しつづけた。次に京都で外国人相手のガイドをしはじめた。こうしてロナルド・ホフバーグと知りあった。ラビって何ですかと聞くと、人の悩みを聞くことですと言う。何か京都案内しましょうかと申し出ると、ぜひ頼みますと言うので、そうした。次に広島に行きたいからガイドしてくれと頼まれた。原爆資料館を見た。このロンから「人生には失敗は星の数ほどあるが、やりたければやってみるしかない」とさとされた。

ロンの言葉をかみしめて滋賀大の後期試験をあきらめて、京大の5度目に挑むことにした。1年前から入試制度が替わって、二次試験が論文になっていた。それでも共通一次を突破しなければならないので、その朝は滋養強壮剤を5本飲み、眠気ざましにサロンパスを背中いっぱいに貼った。一次は通った。

二次試験の論文は8時間が持ち時間だ。ぼくはこの日のために、経済学小辞典を入手して、その項目をまるごとノートに写すということをしてきた。Aの項目を書き写し、末尾の関連項目に従ってまたその項目Bを書き写し、また矢印に従ってその関連項目Cを書き写す。これを何度かやると元の項目に戻る。ヴィッシュゲームだ。これを何度かくりかえすと、ほとんどすべての内容がアタマに入った。こうして当日は大量の滋養強壮剤とサロンパスの力を借りて、臨んだ。合格した。

1989年、京大に22歳の新入生が誕生したのだ。扉は叩き続ければ必ず開くものなのだということを確信した。

京大最初の日、経済学部長のガイダンスがあった。真ん前に陣取った。学部長は「経済学部の学生は教室に来なくていい。そのかわり経済学の原著を買って、下宿でそれをひたすら読みなさい」と言った。受験は反射体験だが、学問は追体験なのだから、本を読みなさいと言うのだ。

ぼくは学部長の言うとおりのことをしたわけではなかったが、そのかわりさらに英語を磨こうと決めて、通訳ガイドクラブに入った。合宿が軽井沢であった。ぼくの誕生日の8月27日だった。車6台を連ねて出発したが、その日は大雨で助手席のぼくはシートベルトをしっかり締めた。車は名神の彦根にさしかかり、滋賀大の交通事故で見た山々が見えてきた。その瞬間、前の車が急停車し、スカイラインはミラージュに追突。黄色のアウディがそこへ突っ込んできて、1メートル手前で止まった。そこに観光バスがアウディにぶつかり、車体をもぎとった。

死者は出なかったが、合宿はこれで終わった。ぼくは同じ場所で二度の事故に遭遇したのだった。運命というものがある、ということがはっきりし突き刺さってきた。

京大の授業でおもしろかったのは天才論だった。教授はいろいろな天才をあげ、かれらはすべて日記をつけていたと言った。天才の真似をするか、天才に会うべきだった。

京大の文化祭でホットドッグ屋をやることにしたとき、スタンフォード日本センターに留学してきたデービッド・グリーンスパンに会った。ハーバードからスタンフォードの日本プログラムに参加していた。映画をつくるということで意気投合した。9カ月後、プログラムを終えたグリーンスパンはニューヨークでビデオ編集のアシスタントをし、さらに腕を磨いて南カリフォルニア大学の映画大学院に進むと、『おはぎ』を監督してカンヌ映画祭タンペン部門のパルムドールをとった。天才かもしれなかった。

1992年、4回生になったので就職活動を始めなければならなかった。エントリーシートを出しまくった。電力会社、テレビ会社、電機メーカー、化学メーカーなど、いずれも試みたが、十数社から不採用通知がきた。三和銀行では「数字を見るとジンマシンが出るのですが、大丈夫でしょうか」と言って、落ちた。

電通では3次まで面接がある。1次では「何を電通でやりたいの?」と聞かれ「映画をつくりたい」と言ったら、「ここは映画会社じゃない、電通だよ」と言われた。「まったく作らないんですか」と言うと、「ゼロじゃないけどね、で、君は英語は得意なんだね。どうして英検とかTOEICの点数を書かないの」と聞かれた。「試験を信用していないんです」と答えた。面接官がおもしろそうに笑い、一次をパスした。

2次面接は東京本社で、部長クラスが出てきた。やはり英語力についての質問が出たので、あらかじめ用意しておいた写真を見せ、「私と一緒に写っているのはレーガン時代の国務長官ジョージ・シュルツです。私は彼と英語で話をしましたが、何の不足も感じませんでした。そういう英語でダメだと言われたら、あとは何と申し上げていいかわかりません」とやって、パスした。

3次は局長や役員クラスが出てきた。「君は京都でガイドをやっていたそうだが、どの寺が好きなんだ」と聞かれた。「詩仙堂です」と言ったら、「その寺のことを英語で説明してくれる?」。現地で鹿威しの説明をする雰囲気でやりとおした。合格だった。

電通に入社した1993年にはすでにバブルがはじけていた。新人研修を観察されて配属が決まると聞いていたので、MBAに近そうな“寡黙なマーケッター”という役を演じてみた。案の定、マーケティング局に配属された。

直属の上司は北大路登夫というマーケティング一筋の代貸だった。電通では部長の下で部下を取り仕切る役を代貸という。北大路はブランディングの研究に余念がなかったが、「ブランドなんて実体のないもので、その価値は計量化はむつかしい。ありていにいえば根も葉もないものだ」と言っていた。が、その根拠のないブランド価値を高める仕事をするのが広告代理店なのだ。

だんだん、ぼくにはマーケティングも広告も合わないと感じるようになった。1995年3月20日、その日も麻布のアパートを出て、日比谷線六本木駅から神谷町を経由して、電通のある築地に行くために家を出た。これがぼくの決まりのコースだった。その朝も、そうした。いつもの車両に乗ったら、60歳ほどの男がぐったりしていた。足元に新聞紙があって黄色い液体が染み出ていた。なんとなくそれを避けて車両の後方に向かっていった。地下鉄が動き出すとちょっと鼻につく臭いがやってきた。座席に座って新聞を読もうとしたら、目がかすんで読めない。

ぼくはこうして地下鉄サリン事件に遭遇した。病院に運ばれ、しばらく検査を受け、とくに障害がないことが確認された。けれどもぼくはのちにサリン後遺症にかかっていることを知った。電通をやめることにした。

電通をやめていろいろな職業を体験した。映画の買い付け、イスラエル人のレストランの手伝い、徳島県のイベントの広報、警備員の仕事。

何をやっても落ち着かない。深夜の六本木の本屋に行って、自分にあいそうな本を探した。千葉敦子の『ニューヨークの24時間』を購入して読み耽った。「ほんとうにやりたい仕事に時間を使っていないのなら、なにをやってもムダだ」とあった。ぼくはやっと方針を決めた。松田と約束した3つの原点に戻るということだ。そして、こう決めた。「後悔したら、後悔した場所に戻って、そこからやりなおす」というものだ。

ぼくは英語に戻ることにした。1996年にアメリカに渡り、クレンフォードのロナルド・ホフバーグのところに居候をして、ニュージュージー州の英語学校に入った。

ただ、ここでは経営学の大学院に入るための資格試験であるGMAT(ジーマット)はやっていなかった。そこでカプランに入学した。みんなが朝の9時から夜の11時までぶっつづけで勉強していた。週に何十時間は図書館で勉強することも義務付けられていた。背水の陣だった。なんとかGMATの試験に640点というギリギリの線で合格した。

ハーバード、ノースウェスタン、カリフォルニア・バークレー校など、12の大学院に願書を提出した。それにはMBA出題エッセイを添えなければならない。それぞれがお題を出している。「いままで最も誇れる業績を3つあげよ」「経験した倫理ジレンマについて記せ」「どうしてMBAに行きたいのか説明せよ」。これらの審査結果が出るまでに3~4カ月がかかる。シリアの友人やアラブの友人と時を過ごした。

不合格通知が次々にきた。最後のカリフォルニア大学バークレー校がやっと合格させてくれた。しかしぼくは、これでMBAになったのである。夢はその場所で追いつづければ、何とかなるものなのだ。

2001年の春、見知らぬ女性から一通のメールをもらった。上原ひさ子。ロンドンのオークションハウスでインターンをしている。電通をやめるとき伯父の保田一郎が紹介してくれたスイスのオークションハウスの関連にいた女性のようだ。それからしばらくして、彼女と日本で会うことになった。

横浜の山下公園を歩き、キスをして、彼女がルクセンブルクに行くというので一緒に行こうと言った。その直後、あるNPOから地下鉄サリン事件の被害者のサポートをつくっている、定期検診をしませんかという連絡がきた。とくにしゃべることはなかった。

ひさ子のルクセンブルク行きは叶わなかった。ぼくたちは同棲した。結婚式をあげたいと言ったら、「式はしたくない」と言われた。麻布十番で二人の生活を始めた。やがて彼女がオウム真理教にかかわっていたことがわかった。地下鉄サリン事件の幹部が逮捕されたとき、そのポケットにひさ子の名が書きこまれたメモがあったのだ。両親が呼び出され、ひさ子はFBIの尋問も受けたらしい。

しかし、それ以上のことはわからなかった。ぼくはまた運命を感じた。ぼくもひさ子もサリンという言葉を意識から消したかったのだ。しかし、そのうちぼくはサリン後遺症であるというふうに思うようになっていた。ぼくたちは結局、別れた。

2004年2月27日、ぼくは麻原彰晃こと松本智津夫の判決を傍聴することにした。長い一日だった。

それから4年半がたった。いよいよぼくは映画づくりのための準備をする気になっている。

すでにグリーンスパンの『おはぎ』がカンヌ映画祭の短編部門でパルムドール(グランプリ)を受賞した。ぼくはこの映画の製作にかなり協力していたのだった。カンヌにも行った。ぼくもインタヴューを受けた。何かが漲った。

いま、プラハにいる。ここではロナルドと何かを感じあい、次に何がおこるかを待つのではなく、起こしたいと思っている。扉は開くまで叩き続けるしかないのだ。ぼくが言いたいことは、これだけだ。

【著者情報】

さかはら・あつし(1966 -)

1966年、京都府生まれ。4浪して京都大学経済学部に入学。93年に卒業後、電通に入社。95年3月20日、通勤途上で地下鉄サリン事件に遭遇。サリンが撒かれた車両に乗車したが、奇跡的に重篤な被害を免れた。事件後、電通を退社。96年渡米しMBA取得。帰国後、02年、かつてオウム真理教側にいた女性とめぐり会い結婚する。03年、離婚。09年、アカデミー賞の招待客としてレッドカーペットの上を歩くという経験をする。現在、アカデミー賞獲得を目指し、サリンの後遺症と闘いながら人生を歩み続けている。

▶ PRESIDENT Online 『サリンとおはぎ』:著者インタビュー

▶ カンヌ国際映画祭 短編映画部門パルムドール受賞作品

短編映画『おはぎ』デイヴィッド・グリーンスパン監督

(Bean Cake:David Greenspan 2001)動画[12min]

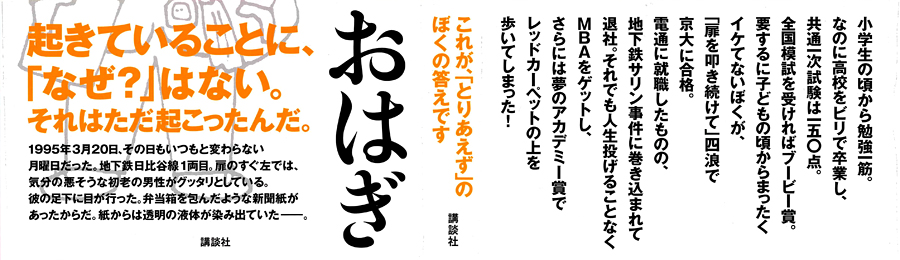

【帯情報】