父の先見

新日本文学会・平凡社・マイクロソフト

新宿書房 2012

編集:村山恒夫

装幀:桂川潤

編集大先輩である。ぼくが早稲田で編集やメディアにめざめたころすでに、平凡社の「太陽」を引っ張っていた。そのころの月刊「太陽」といえばグラフィック・エディトリアリズムの先頭を走っていた雑誌で、特集のたびにふーん、うまいもんだ、こうやるのかと溜息をついた。カラーをふんだんに使っている雑誌は羨ましくもあった。

著者は1928年の生まれで、江田島の海軍兵学校、名古屋大学に進んで、水田洋のゼミで社会科学にとりくみながら愛知県学連の委員長をした。当時の代々木ゼンガクレンの愛知代表である。ついでは武井昭夫の勧誘で新日本文学会の事務局をへて平凡社に入ると、林達夫(336夜)時代の百科事典の編集部に入った。この本で初めて小林年表なるものを見たが、「太陽」に移ったのが1962年である。

著者とは会ったことはない。歳もひとまわり離れているし、人脈もほとんど重なっていない。若いころの主義主張もぼくとは異なるところがある。ぼくが早稲田に入った前後の時期、シンニチブン(新日本文学会)といえば反ソ反スタの革共同などの左翼連中からすると日共ゴリゴリで、軟弱マルクス主義のお手本のように言われていて、だからちゃんと「新日文」を手にとることもしなかったのだ。すでに花田清輝(427夜)は編集長をやめていたが、その花田も読まなかった。のちに花田の『復興期の精神』『アヴァンギャルド芸術』『もう一つの修羅』を読んで、これは吉本(89夜)よりおもしろいかなと思ったときは、手遅れだった。

そんなことだから、この著者とはエンもユカリもないのだが、編集者の仕事については紛うかたなき大先輩で、いちいち敬服するところが多い。ぼくが属する編集世代からすると、平凡社の「百科」と「太陽」を担ったというだけで眩しすぎるのだ。

花田編集長時代、日本共産党指導の全学連の委員長だった武井が新日本文学会の編集部にいた。その編集部に、名古屋で水田ゼミでルカーチの『歴史と階級意識』やマンハイムの『イデオロギーとユートピア』を原書で読まされ、愛知学連の委員長をしていた小林が入ってきた。

小林は中野重治の『春さきの風』のファンだった。中野は当時の新日文の事務局長である。組織部長は荒木道子と別れた菊地章一(ちなみに、この息子が荒木一郎で、その別れた嫁さんの榊ひろみと結婚したのが工作舎の社長となった中上千里夫だった)、そこに九州から上京した大西巨人が夫婦で住みこんできていた。朝鮮戦争がそろそろ終わりに近づいていた。

「新日文」の誌面は創刊号の発行人の蔵原惟人このかた、もっぱらプロレタリア文学系の作家や詩人が執筆者を占めていた。誌面は「政治と文学」論争をはじめ、のべつ論争や議論の巣窟になっていた。そうした傾向に、小林はしだいに距離をおくようになったらしく、たとえば宮本顕治が野間宏の『顔の中の赤い月』や『暗い絵』を批判すると、なんとなく収まらない気分になったようだ。

1950年、コミンフォルムが日本共産党の野坂理論を批判した。日共は所感派と国際派に分裂し、さらにGHQのレッドパージで徳田・野坂が地下に潜って北京に「北京機関」といわれる指導部ができた。日共は武力闘争に走るようになり、各地に工作隊ができた。そうこうしているうちに花田編集長が罷免された。小林はそのころに新日文をやめて(会員活動は続けたようだが)、平凡社に入ったのだという。

平凡社に誘ったのは秋山清だった。ぼくが好きな小倉生まれのアナキスト詩人である。金子光晴(165夜)・岡本潤・小野十三郎と「コスモス」を創刊し、『象の話』『白い花』『豚と鶏』といった詩集のほかに『日本の反逆思想』『ニヒルとテロル』『アナキズム文学史』がある。ずいぶん読ませてもらった。

その秋山が、平凡社が百科事典の編集者をさがしているようだから入ってみたらと言った。林達夫が編集長だというのが気にいって、秋山に連れられて百科事典部の次長の近藤憲二に会った。

近藤の『一無政府主義者の回想』はぼくも読んだが、夫人が堺利彦の長女だったということは知らなかった。まして近藤が平凡社で「百科」のリーダーをしていことは知らなかった。下中彌三郎は太っ腹だったのだ。

小林は「百科」の雑部門に配属された。林の編集力は広く、また凄まじいものだった。「サーカス」「曲芸」の項目議論のときアンフィシアター(円形劇場)からテントサーカスの違いにまで話が及び、みるみる軽業とアクロバットの違いに話題をもっていってしまったという。編集者というものはここまでするものかと驚いた。

そこから先、春山行夫・柳田国男(1144夜)・美土路昌一・池田敏雄・岡正雄らとの編集交流が続き、「執筆→編集者による原稿チェック→編集デスクのチェック→索引項目との照合→整理部による表記統一→校正部の校正」といった一連の手順が体に染み付いていくことになる。編集作業には「著者」や「意味」を追いかけたりすること以外に、つねにこういうルーチンワークがつきまとう。これに手を抜くようでは編集者失格だ。

平凡社は下中一族が経営をする版元である。いまでも下中美都ちゃんが社長になっている(先日も会ってお茶を飲んだ)。そのころは創業者の彌三郎のもとで4男の下中邦彦が社長をしていて、3男の直也は東京印書館の社長だった(彌三郎については最近、中島岳志君が『下中彌三郎』を上梓した。これにはびっくりした)。

この下中一家を慕って、多彩な途中入社の兵(つわもの)たちが平凡社を支えてきた。石原辰郎・本間唯は戸坂潤の唯研から、岡本潤はマキノ映画企画部から、神永文三は高畠素之の門下生、松本正雄・小栗孝則はシンニチブンの会員、氏森励は毎日の記者としてビルマ戦線にいた。平凡社が新社屋をつくって西隣りの土地と家屋を購入したときは、その屋敷の1階に校正の氏森工房が入り、2階に串田孫一の「心」編集部が入っていた。

鈴木均は改造社から来て『年刊世界文化事典』の編集長をしてのちの百科年鑑の基礎をつくった。児童文学研究者の瀬田貞二は『児童百科事典』全24巻の編集長をして気を吐いた。この児童百科にはぼくは新宿御苑近くの図書館で出会ったのだが(この図書館にウパニシャッド全書が揃っていて、ときどき入り浸っていた)、いまでも感心する。

外部から編集にかかわってくる学者・研究者・知識人・文化人もキラキラしていた。これも羨ましかった。国分一太郎は『綴方風土記』を、谷川健一(1322夜)は『風土記日本』を、安東次男は百科の美術を、エスペランティストの栗栖継や伊東三郎(958夜)は『世界の子ども』を手伝っていた。

本書を読んで初めて知ったのだが、当時の平凡社はさぞかしたくさんの参考図書を購入していたと思うのだが、それがすべて古河書店のルートだったというのだ。この店は古河三樹松が一人でやっていた四谷の公設市場の中の小さな店なのに、図書室も編集者もみんなここから購入していたらしい。こういう支援力はすばらしい。

古河三樹松は大逆事件で死刑になった古河力作の実弟で、見世物研究者としての『見世物の歴史』(雄山閣)の著書もある。ずいぶん昔に参考にさせてもらった。水上勉(674夜)の『古河力作の生涯』(平凡社)も懐かしい。

1961年、下中邦彦が企画した『国民百科事典』全7巻は高度成長期にさしかかる日本の家庭事情に呼応できたのか、爆発的に売れた。局長・部長・次長クラスの管理職の連中がこぞって編集制作に参加したらしく、このへんが当時の平凡社の強みだったのだろうと思う。完結後の月賦販売まで入れると100万セットを超えたようだ。百科ブームの始まりである。

邦彦は続いて1963年6月にグラフ雑誌「太陽」の創刊に踏み切った。大判オールカラーでヨコ組という前代未聞の雑誌である。編集長に谷川健一が入ったが、一年で小林に二代目編集長のバトンが渡された。小林は干されがちだった若い映画監督に目をつけ、大島渚・浦山桐郎・今村昌平らに声をかけ、ドキュメンタリーな編集方針を強調した。そこを久保覚や三木卓や梶山季之がリテラルに補った。久保の文芸横断的編集力は業界ピカイチだったのではないかと思う。

きれいなカラー写真を揃えたが、たんなる観光特集ではないのが「太陽」のウリだった。大島渚・桑原史成による「韓国特集」も辺境史めいていたし、能の特集なのに月山の麓に伝わる黒川能のドキュメンテーションに絞った「雪国の秘事能」もうまかった。この黒川能のときの担当編集者が船曳由美で、いまは話題の『100年前の女の子』(講談社)の著者としてもよく知られる。

「歌舞伎」特集には歌右衛門と三島(1022夜)の対談をメインディッシュにして、脇を徳川夢声(642夜)、花田、岡本太郎(215夜)という面々が寄稿してかため、かの東松照明が写真を引き受けていた。これも痺れた。

しかし小林は2年で編集長を交代した。3代目の田辺徹からはタテ組になって美術文化が前面に出て、4代目の馬場一郎からは日本の古典文化も登場して、馬場が1972年につくった「別冊太陽」が評判を呼んだ。嵐山光三郎こと祐乗坊英昭が活躍したのはこのころだ。

日本の一般向け雑誌には、ヨコ組ではゼッタイに売れないというジンクスがある。「太陽」のせいではないが、このあたりからのことではないかと思う。婦人誌・女性誌・ファッション誌・男性雑誌・料理雑誌、旅行雑誌、みんなタテ組でないとダメなのだ。その理由はいまだによくわからないのだが、おそらくは日本人の言語思考とロゴグラム認知度に関係しているのだろう。建築雑誌や科学雑誌ほどのヨコ組の工夫をしていないせいもある。

60年代の平凡社は日本出版文化の“闘う良心”のかたまりみたいなものだった。ざっと列挙するだけでも目を見張る。

たとえば「世界名作全集」74巻、「世界教養全集」34巻、「現代人の思想」22巻、「思想の歴史」12巻、「世界名詩集」26巻、「ロシア・ソビエト文学全集」25巻、「中国古典文学大系」60巻、「中国現代文学選集」20巻、「日本の美術」29巻、「世界名画全集」25巻、「書道全集」28巻、「陶器全集」22巻(続巻16巻)、「世界建築全集」14巻、「世界考古学大系」16巻、「ファブリ名画集」100巻、「日本の古典芸能」10巻といった陣容なのである。

中身もだが、巻数がハンパじゃない。こんな全集、21世紀の平成日本ではまず出てこない。

これで平凡社は“我が世の春”になったのか、バックボーンを固めるべくというのか、70年代に入ると急にディープな路線を打ち出していった。翻訳ものの「世界大学選書」50巻と平凡社選書の刊行を皮切りに、歴史と考古学の「喜田貞吉著作集」14巻、琉球民俗学の「伊波普猷全集」11巻、神話学の「三品彰英論文集」6巻、波乱の滔天(1168夜)の「宮崎滔天全集」5巻、粘菌民俗学の「南方熊楠全集」12巻といった渋い学問系のシリーズものだ。池田敏雄の企画だったという。ちょうどぼくが「遊」を始めた時期で、これらのラインアップにはちょっと武者奮いをおぼえたが、さすがにこのコンテンツがとんとん拍子で売れるはずはない。

そう思っていたら1973年から思いがけなくも自然動物誌「アニマ」が創刊された。小林と高橋健の共同提案だったそうで、竹田津実のキタキツネが創刊号を飾った。駒ヶ根の宮崎学、アラスカの星野道夫、カワセミの島田忠、昆虫の海野和男・栗林慧らの動物写真家やエコ写真家がぞくぞく登場し、「ナショジオ」以来の日本人のコンプレックスを吹き飛ばしてくれそうだった。監修にローレンツ(172夜)、今西錦司(636夜)、中西悟堂(1247夜)が並び、日高敏隆(484夜)、河合雅雄、小原秀雄、今泉吉晴がひっぱりだこだった。この手のものは日高さんが入れば大丈夫なのだが、ぼくとしてはたとえば奥井一満(384夜)さんも引っ張りこんでほしかったのと、もう少し人体や知覚(つまり人間の生物学)、およびニッチや器官の細部をめぐってもよかったように思う。

思いがけない「アニマ」は、しかし売れる雑誌にはならなかった。それでも1993年まで20年にわたって継続したのにはアタマが下がる。

平凡社の特徴はなんといってもエンサイクロペディックなところにある。創業者の彌三郎に「これは便利だ」の発想と「日本と世界の知的リーダーはまぜこぜになるべきだ」という構想があったのだから、これを代々の下中家の面々や編集者が継承したのだろうが、どうもそれ以上に独特の「百科的編集文化」が色濃く渦巻いていたのだろうと思う。

知の探求や解説には、もともと西洋においてはテオゾフィとパンゾフィという二つの面をもってきた。学問的に目的や目標を定めていくテオゾフィと、広く収集や組み合わせに向かう汎知的なパンゾフィである。テオゾフィは神学から派生してスコラ学に及んだ。スコラはスクール学である。パンゾフィは博物誌に代表された。

東洋においては知の基本はインドと中国にある。インド知はマックス・ミューラーや中村元があきらかにしたように、ギリシア的な「ロゴス」に対して「ダルマ」が全貌を包み、この中に個我の知(アートマン)と最高の知(ブラフマン)が葛藤する。この葛藤をなんとかするために、ここから「行の知」が溢れ出て、深化していった。「行」とは「おこない」のことだ。インド哲学の体系はヒンドゥイズムもブディズムも目眩くものではあるが、その派生動機はほぼ「行」なのである。

中国知のほうは、端的には陰陽と五行の相克や、あるいは孔子の「正名」と荘子(726夜)の「狂言」の相克にもとづいて、これを山水思想がゆったりと覆っている。とくに「名を正すか、言を遊ぶか」という選択がやたらに広い。もうひとつ、中国知を形成してきたのは「表意文字」と「筆」だろう。アルファベットや表音文字ではなくて漢字、ペンではなくて筆、このことが中国知にもたらしたものはとてつもなく大きい。

けれどもこれらの東西の相違も、百科的な見方をすれば西洋も東洋も概念と素材は異なっても結局は「錬金術か、錬丹術か」ということで、知を編集するという立場からするととくに区別をする必要がない。平凡社にもテオゾフィとパンゾフィの二大潮流も、アートマンもブラフマンも五行も五大も五智も迸(ほとばし)っていて、これを百科事典やシリーズ本に切り出してきたわけである。

ただ、平凡社の場合は、そのベースに影響をもたらした林達夫の自由思想の君臨が大きかったのではないかと思う。そこに下中邦彦や小林の知的編集センスがかぶっていったのだろう。

林達夫という人は掴まえにくい魅力をもっていた。おやじさんが外交官で、本人も6歳までシアトルに育ち、京都帝大の哲学科からギリシア美術に進んだあとは東洋大学・津田塾・法政を移って、岩波の「思想」や「世界思想」シリーズの編集にもかかわっていた人なので、百科全書学の桑原武夫(272夜)とも民博の梅棹忠夫などとも雰囲気が違った。ずっと洒落ていたのだ。戦中に「FRONT」を刊行していた東方社にかかわっていたのも特異だった。

平凡社はその林達夫を1951年に迎えて「世界大百科事典」の基礎を築いたのだから、かなり林の影響を受けたはずだ。山口昌男(907夜)は「FRONT」の文化血脈はひとつは岩波に、ひとつは林によって平凡社に流れたと『「挫折」の昭和史』に書いた。

しかし林の真骨頂は、言ってみればトルヴァドールの感覚やウォルター・ペイターの感覚を自家薬籠にしているところ、六代目菊五郎をモリエールから語るようなところにあったので、日本の国民を百科の知に招くという厳密をモットーとするベタな百科事典には合わなかったのではないかと思う。ぼくのような非線形派から見ると、林のおもしろさを活かすなら、線形百科ではなくて、むしろもっと非線形な百科に向かうべきなのだ。

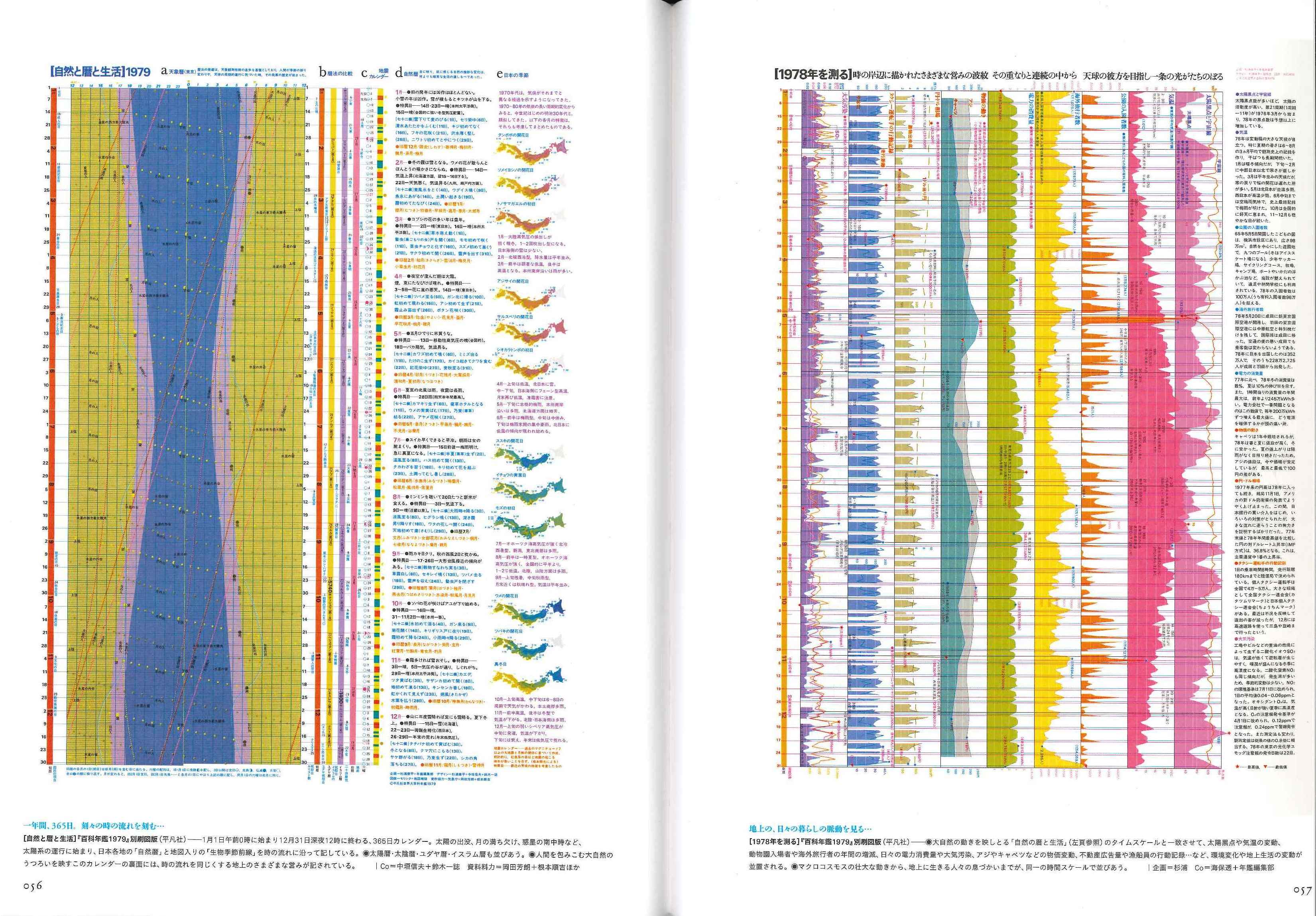

そういう非線形の愉快は、のちの杉浦さん(981夜)がかかわった「大百科年鑑」や「月刊百科」のほうに花開いたようだ。ここには梅棹、小松左京、加藤秀俊が参加し、おそらくは最も愉快な百科の知の遊弋が可能になりそうだったと予測するのだが、すでにそのときは平凡社の経営が広がりすぎていて、思う存分のことができなかったようだ。加えて、その次に中身も装いも一新した1988年版の新百科事典の編集長に加藤周一を迎えたのが、われわれをがっかりさせた。平凡社の百科も終わったなと感じたのだ。編集部は「真理、民主、非暴力、快楽」の4つを編集方針に挙げたらしいけれど、出来上がったものは堅いものになっていた。

加藤周一は心向きに精緻な人である。もともとが東京帝大医学部出身の医者であり、ヴァレリー(12夜)、レジスタンス、新トマス主義、原爆調査に真摯に向かった。こういう人は編集力よりも執筆的な思考力に耽りたがるものなのだ。編集力はフランス好きの加藤に即していうのなら、ジャック・アタリ(764夜)やポール・ヴィリリオ(1064夜)や、とりわけウンベルト・エーコ(241夜)がふさわしい。

平凡社の経営はだんだん苦しくなったようだ。残間里江子に編集を委ねた女性雑誌「Eree」などにも手をつけないほうがよかった。彼女にも編集力はない。集英社の「LEE」創刊と競合し、一年で廃刊になった。

1985年、おそらくはさまざまな残念のまま(念を残したまま)だったろうが、小林は退社した。数年後、大沢正道がペンネームで『平凡社における失敗の研究』『平凡社における人間の研究』(ばる出版)を上梓したが、ぼくはちらちらと見て読む気がしなかった。

小林は1995年から、マイクロソフトの「エンカルタ総合大百科」の編集をするようになった。元「アニマ」編集長でエス・プロジェクト社の澤近十九一がアメリカから持ってきた話だった。小林はここに65歳から71歳までかかわった。

この時期のデジタル百科を全面に打ち出すハイブリッド編集はかなり先駆的な苦労が伴ったことと思う。とくにキーワードの統一とあいまい検索に工夫を凝らそうとしたようだ。3年目、平凡社時代に『大百科年鑑』を一緒に立ち上げた村山恒夫が編集長を引き受けた。のちの新宿書房の村山社長で、つまりは本書の執筆を小林に勧めた張本人である。ぼくも二、三度、お世話になっている。村山によって『エンカルタ』のアプリが充実しはじめたが、さて、それがマイクロソフトにどこまで届いたかはわからない。電子屋は版元ではないのだ。

マイクロソフトが電子百科を開発しようとしたとき、最初に目をつけたのはブリタニカだったのだが、ブリタニカが消極的な反応しか示さなかったので、コリアーズ・エンサイクロペディアに乗り換えて買収し、そこに『エンカルタ』を組み入れた。

しかしずうっと悪戦苦闘が続き、2012年1月にひっそり終焉した。端的にいえばウィキペディアに負けたのだ。エンカルタが6万項目なのに対してウィキペディアは280万項目だ。おまけにエンカルタが旧来の百科事典的であるのにくらべて、ウィキペディアには企業・商品の概要から映画の粗筋まで入っている。

本書にふれられているわけではないが、ついでだから書いておくと、ウィキペディアは2001年1月に、博士号取得者たちだけが執筆できるオンライン百科事典Nupedia(ヌーペディア)を前身にして、ラリー・サンガーとジミー・ウェールズが始めた。

インターネット上に、記事の複製・改版を自由に認めるGFDLというコピーレフトなライセンスを認める自由編集システム(ウィキシステム)を導入して、一挙に広めていったのである。基本的には専門家の査読がなく、アカウントをもたなくてすむ不特定多数の利用者が自由投稿・自由編集できるため、情報の信頼性・信憑性・公正性はいっさい保証されていないが、そのぶんいくらでも膨張できた。

最初はジミー・ウェールズ個人と彼がCEOを務めるインターネット関連会社Bomisが運営していたが、ウィキペディア財団になってからは広告や商業的収入もまったくとらずに、寄付によって運営している。

もっとも一つの国語的言語(いまは約300言語版がある)ごとに管理者がいて、けっこう杜撰なような気もするが、一応は不適切なコンテンツの削除や保護がおこなわれている。ちなみにサンガーは2006年に実名登録型の執筆編集オンライン百科「シチズンジアム」を、続いてロシア出身の数学者ユージン・イジケヴィッチが神経科学系のオンライン百科「スコラーペディア」を創設した。日本ではヤフーが小学館の「日本大百科全書」のコンテンツを収録したヤフー百科を開始したが、これも2013年にひっそりとサービスを了えた。

ところでまたまたついでながらの話になるが、ぼくは1995年にIIJの吉村伸と慶応SFCの金子郁容(1125夜)とともに『インターネット・ストラテジー』(ダイヤモンド社)をまとめたとき、実はウィキペディアのようなものが近い将来に登場するだろうと予想した。

きっとエンサイクロペディアの時代は「エンサイクロメディア」になっていくだろうと予想したのだ。図星だったのだが、これはテッド・ネルソンと出会ってハイパーメディアの構想を聞いているうちに予測できたもので、まあ当然の予想だった。

あとで、1991年にユースネットのニュースグループが銀河ヒッチハイクガイド(小説の中に出てくる何でも書いてある百科事典ネット)の実物をつくる計画があったこと、1995年にスタンフォードの哲学者ジョン・ペリーとエドワード・ザルタがウェブベースでダイナミックに更新されていくスタンフォード哲学百科(SEP)を試作していたことを知った(これはいまでも動いている)。どんなものにも先駆者がいるものだ。

それにしても平凡社が百科に賭けた壮図は忘れがたい軌跡をのこした。しかし、エンサイクロペディアにしてもエンサイクロメディアにしても、問題は構成編集力なのである。

本書には、柳田国男(1147夜)と郷土生活研究所が手掛けた『綜合民俗語彙』の31分類のこと、マクミラン社が手掛けて平凡社が翻訳刊行した『西洋思想大事典』の単位観念(unit-idea)のこと、モンダリドーリ社がディドロ(180夜)の百科全書から図版を集めてジャック・ブルーストが再編集してみせた『フランス百科全書絵引』のことも紹介されていたが、これらには格別の構成編集力があった。

というわけで、本書は最後に「空想の図書館・夢想の出版企画」と「パティオの小さな空のもとで」という著者の出版や読書についての夢が語られている。そこには「中身の善悪はこの無力なわたし自身で決めたい、その基準を世間の品さだめにまかせようとは思わない」というすばらしい編集意志が述べられている。まさに「死ぬまで編集者気分」というものだろう。

かつてぼくも「生涯一編集者」を標榜していた。野村克也の「生涯一捕手」からいただいた盗用だが、ぼくの編集はいつしか本だけではなくさまざまなものに広がっていった。

そもそも大出版社にもフツーの出版社にも小出版社にも勤めたことがない。だから、編集者だからといって本や雑誌をつくらなければならないという縛りがなかった。1971年から10年間、工作舎をつくって「遊」を創刊し、単行本も200冊ほど手掛けたけれど、このスコープと市場の中ではぼくの仕事は編集的になってはいけないと感じた。だいたい「売れる編集」なんて苦手なのだ。それはぼくの役割ではなかった。

そんなことからぼくにとっては、やがて電子も舞台も本棚も編集となり、執筆も書物案内もアートもイベントも編集になり、なかでもイシス編集学校が編集作業になっていったのである。丸善と「松丸本舗」をつくり、いま無印良品とMUJI BOOKSを組み立てているのも、もちろんこの千夜千冊を書いてリリースしているのも編集なのである。

とはいえ、ぼくの中にずうっとちろちろ燃え続けてきたのは、やはり“百科幻想”だったと思っている。そのため杉浦さんと『全宇宙誌』をつくり、講談社の美術文化全集を引き受け、第一法規の「日本の組織」を仕上げ、NTTには『情報の歴史』を提供し、NICTとは「図書街」の電子化を試みるというふうにもしてきたのだが、一度も百科事典づくりと正対してきたことがないことが、少し気になっているのだ。今夜は勝手な感想も述べたけれど、自分が百科の編集をしたらどうなるか、できれば20年前くらいまでには追い込まれてみたかった。

でも、そんなことはもう叶わない。せめてぼくの編集構成に関心をもってくれた若い諸君が、たとえば「インタースコア・エンサイクロメディア」といった企図に立ち向かってほしいと思うばかりだ。それでもぼくも、やっぱり「死ぬまで編集者気分」なのである。

⊕ 『死ぬまで編集者気分』 ⊕

∈ 著者:小林祥一郎

∈ 発行者:村山恒夫

∈ 発行所:新宿書房

∈ 装丁:桂川潤

∈ 印刷・製本:萩原印刷

⊂ 2012年4月10日発行

⊗目次情報⊗

<第一部>

∈ 西大久保一丁目四百二十一番地……新日本文学会

∈ 麹町四番町四番地……平凡社

∈ 東中野一丁目四十一番地……新日本文学会

∈ 四番町から三番町五番地へ……平凡社

∈ 笹塚一丁目五十番地……マイクロソフト

∈ 豊玉南二丁目……パティオの小さな空のもとで

<第二部>

∈ 六月十九日午前零時の思想

∈ 超近代と前近代

∈ 蔵原惟人批判―民主主義者の規律について

∈ 戦後胆大小心録―政治と文学について

∈ 趣味のヒーローと行動のヒーロー

―三島由紀夫の文体をめぐって

∈ 六十年代の暴動派と傍観派

―大江健三郎『万延元年のフットボール』批判

∈ 廣末さんへの自己批判

∈∈ あとがきに代えて―ある家族と訪問者の物語

∈∈ 小林祥一郎略年譜

∈∈ 索引

⊗ 著者略歴 ⊗

小林 祥一郎

1928年、岡山県津山市生まれ。新日本文学会事務局から平凡社に入社。『世界大百科事典』『日本残酷物語』などの編集部をへて、『太陽』編集長、取締役編集局長を歴任。この間、平凡社に在籍のまま、『新日本文学』編集長。平凡社退社後、マイクロソフトの電子百科事典『エンカルタ』編集長に。現在フリー編集者。